Предметы вооружения из металла, камня и кости поселения Чекон

Автор: Кореневский С.Н., Юдин А.И.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: От камня к бронзе

Статья в выпуске: 261, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются новые находки предметов вооружения бронзы, камня и кости на поселении Чекон Анапского района Краснодарского края. Они все найдены в ямах культурного слоя памятника и датируются второй половиной IV - началом III тыс. до н. э. Особо примечателен бронзовый топор. Он относится к группе 2.2 майкопско-новосвободненской общности. Каменные топоры представлены обломками орудий и явно связаны с местным производством. Находки каменных топоров на поселениях майкопско-новосвободненской общности -большая редкость. По особенностям формы находки с поселения Чекон относятся к топорам с округлым каплевидным обухом (Rundnackenaxte - по номенклатуре топоров Центральной Европы) и двулезвийным (Doppelaxte). Топоры с округлым обухом имеют аналогии среди каменных орудий Южного Кавказа, но более среди топоров Центральной и Северной Европы. Возникает вопрос - как такая форма оружия попала в Причерноморскую зону к племенам майкопско-новосвободненской общности. Многочисленные находки подобных орудий на поселении Чекон отражают интенсивные военные действия на этом локальном участке на позднем этапе и в конце существования майкопско-новосвободненской общности.

Предкавказье, майкопско-новосвободненская общность, поселение, топоры, клевцы, аналогии, война

Короткий адрес: https://sciup.org/143176024

IDR: 143176024

Текст научной статьи Предметы вооружения из металла, камня и кости поселения Чекон

Более скромно в погребальных обрядах представлено оружие ударного действия из камня и кости. Последний факт является резким контрастом широкому http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.261.133-150

распространению каменных топоров в это время в культурах Северной и Центральной Европы, известных под названием «культуры воронковидных кубков» ( Zàpotocký , 1992; Grisse , 2006).

Втульчатое оружие из бронзы и камня на известных поселениях МНО до 2011 г. обнаружено не было. Однако ситуация резко изменилась в связи с раскопками в 2011, 2018 гг. поселения Чекон в Краснодарском крае. Ниже мы проведем специальный анализ этих находок.

Поселение Чекон находится в Анапском районе Краснодарского края, в 0,5 км к северу от поселка Чекон (рис. 1). Первые раскопки на поселении были предприняты в 2011 г. под руководством В. В. Бочкового ( Бочковой , 2013) на участке площадью 1050 кв. м вдоль линии железной дороги. Более масштабные раскопки поселения Чекон были проведены в 2018 г. А. И. Юдиным. Им было вскрыто более 6400 кв. м. По данным А. И. Юдина, общая площадь памятника, скорее всего, значительно больше и может достигать 25 тыс. кв. м. Культурный слой на разных участках имеет толщину от 0,5 до 1 м. Комплекс находок позволяет считать, что он оставлен, прежде всего, племенами псекупского варианта майкопско-новосвободненской общности На поселении исследовано девять погребений, из них четыре оказались парными, одно тройное и одно детское. Погребальный обряд нуждается в уточнении. Но уже сейчас можно отметить наличие трупорасчленения, парного ярусного погребения, положения скелетов скорченно на боку. Разнообразна коллекция костных остатков, среди которых, по заключению Е. В. Добровольской, превалируют кости крупного и мелкого рогатого скота, представлена также свинья. Находки костей животных явно указывают на интенсивное занятие обитателей поселка придомным и пастбищным скотоводством с возможным использованием локальной кормовой базы на лугах и речных местных долинах. Кроме того, обнаруженные на поселении вкладыши серпов позволяют предполагать и занятие земледелием или усиленным собирательством.

Хронология поселения Чекон связана с серединой – концом IV – началом III тыс. до н. э. ( Юдин, Кочетков , 2019; Кореневский, Юдин , 2019).

В данной статье рассматриваются найденные на поселении типы оружия ударного действия ближнего боя из бронзы, кости и камня, а также наконечники стрел.

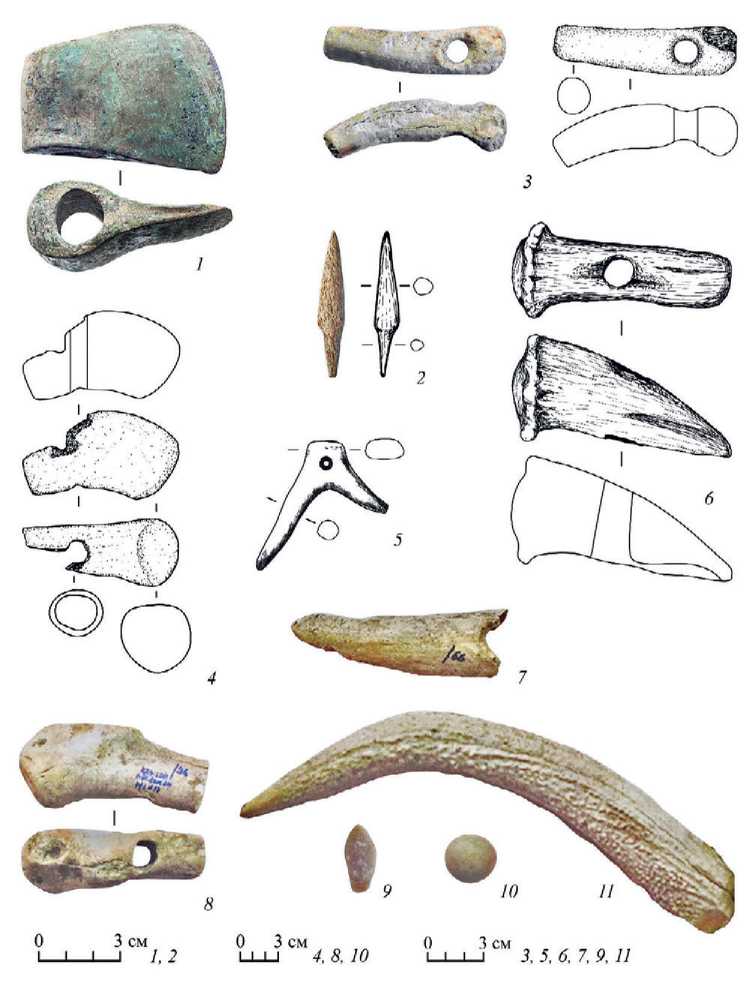

Оружие ударного действия из металла на поселении Чекон представлено бронзовым топором (рис. 2: 1 ), найденным в культурном слое. Размеры орудия по длине и высоте корпуса 8 × 6,5 см, диаметр отверстия проушины – 2,1 см. Топор обладает невыделенной в профиле втулкой, слегка изогнутым клином, круглым проухом. Топор можно отнести к группе 2.2 майкопско-новосвободнен-ской общности ( Кореневский , 2011, рис. 40: 1 ; 42: 3 ). Но он необычен тем, что его клин очень короткий. Лезвие клина острое, верхний край оттянут назад, так что ударная точка приходится на нижний край лезвия. Не исключено, что это некая местная разновидность майкопских топоров группы 2, куда входят орудия с более удлиненным клином и меньшим весом.

На брюшке топора прослеживается усадка металла, а втулка сохранила следы проковки. Нижняя часть втулки плоская, верхняя ее часть прокована и имеет наклон к обуху. Вес орудия – 520 граммов.

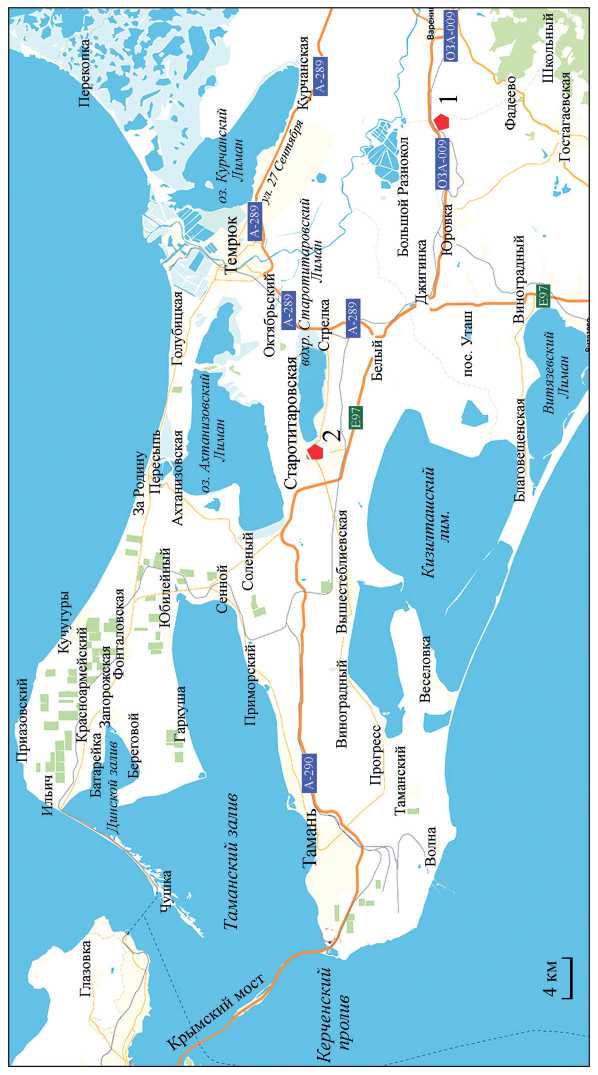

Рис. 1. Поселение Чекон на карте

1 – пос. Чекон; 2 – поселение Старотитаровское

Рис. 2. Поселение Чекон, находки

1 – бронзовый топор; 2 – наконечник стрелы; 3, 4, 8 – молоты; 5, 6, 7, 11 – клевцы; 9 – наконечник стрелы; 10 – каменный шар

Топор отливали в двустворчатой форме с литником в нижней части орудия. Состав металла – т. н. мышьяковая бронза с повышенными содержаниями никеля и железа (до 0,1–0,2 %) (Cu – 98,89; Cr – 0; 09; Fe – 0,11; Ni – 0,17; Zn – 0,01; As – 0,64; Pb – 0,09 (значения усредненные, анализ выполнен рентгенофлуоресцентным методом на аппарате М4 Торнадо-Брюкер с чувствительностью метода 0,01 %).

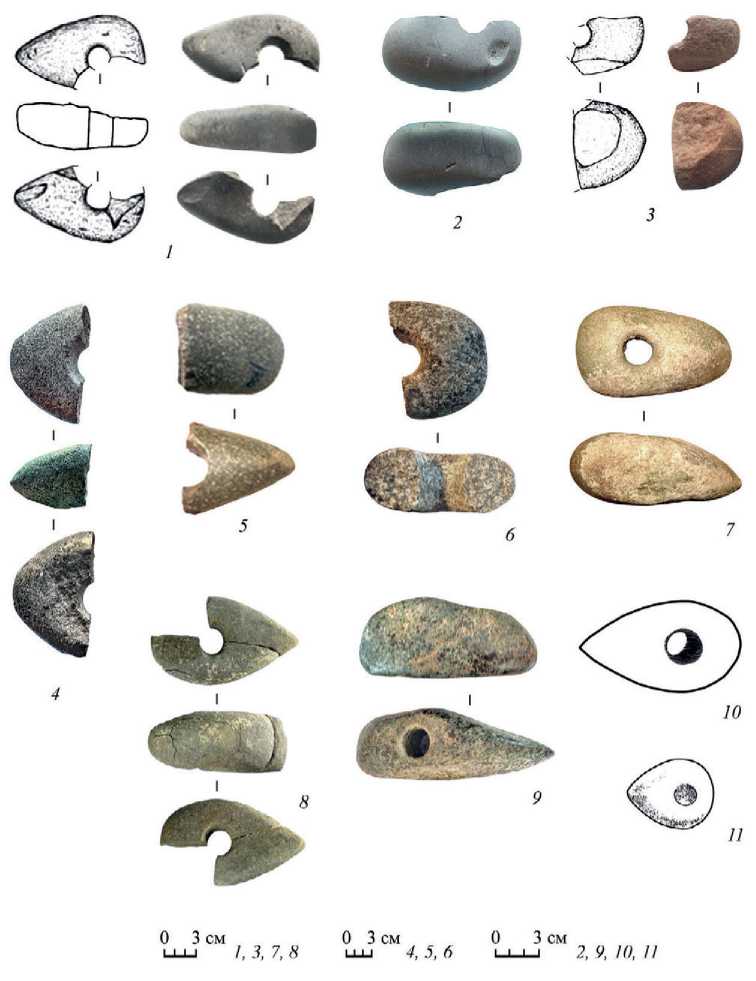

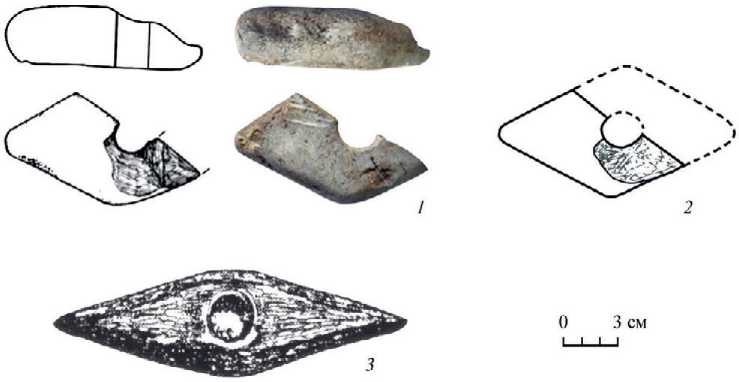

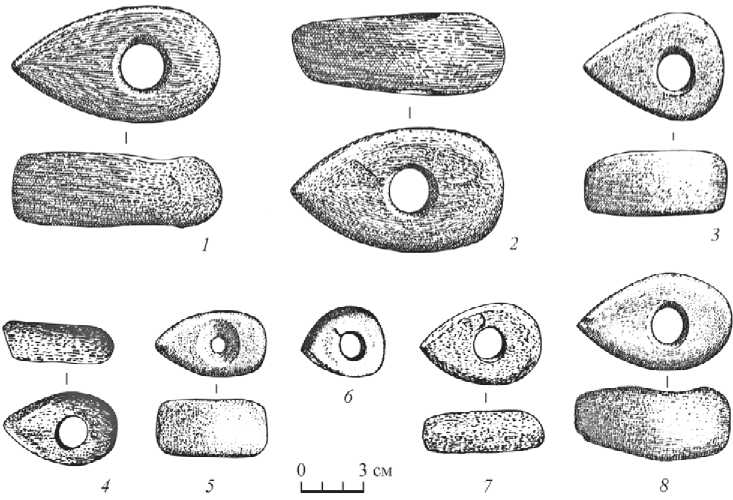

Каменные втульчатые орудия ударного действия представлены шестью находками обломков своеобразных топоров с подовальным окончанием клина и округлым обухом, обнаруженными в 2018 г. (рис. 3: 1–6 ; 4: 1, 2 ), и одним целым экземпляром близкой формы с горизонтально поставленным лезвием из раскопок 2011 г. Серию дополняет находка топора с близкой конструкцией (рис. 3: 8 ) из Старотитаровского поселения с таким же культурным слоем, как и слой поселения Чекон ( Кореневский, Давудов , 2019). При детальном рассмотрении таких топоров можно заметить, что соблюдаются определенные соотношения между длиной клина и длиной обуха. Так, длина клина этих изделий в полтора-два раза превышает длину обушковой части (рис. 3: 1, 2, 7, 8 ).

Клин сужается к окончанию для усиления проламывающего действия и имеет овальное или притупленное завершение, а не острый режущий край, как у топоров из металла. Поэтому мы можем называть их каменными топорами-клев-цами или топорами-чеканами. Ими могли действовать так же, как и каменными булавами, но усиливая эффект проламывающего или оглушающего удара за счет подостренного в вертикальной или горизонтальной плоскости клина.

Судя по более-менее целым экземплярам, длина рассматриваемых орудий – 10–12 см. Отверстия для насада у них были одинаковые и имели диаметры около 2 см.

Для изготовления топора-чекана типа находок на пос. Чекон подбирался камень – галька – подходящих размеров и формы. Породы камней могли быть различными. Изделия не обтачивались. Отверстие просверливалось. Такая операция нередко приводила к слому изделия в месте сверления. По крайней мере, найденные на Чеконе обломки топоров-чеканов в основном представляют собой производственный брак.

Найденные обломки каменных топоров-чеканов происходят из ям, в которых находились обломки керамики 1-го и 2-го класса МНО, диски с отверстиями – пряслица, обломки глиняных конусов – символов жилищ. Связь этих орудий с обитателями поселка представляется достоверной, но как идея такой формы оружия попала на Таманский полуостров – особая тема исследования, которую сейчас однозначно решить нелегко.

Рассматриваемую серию каменных топоров-клевцов можно разделить на две группы. Первая группа включает обломки, сопоставимые с топорами-чеканами с круглым обухом (рис. 3: 1–8 ). В литературе, посвященной изучению каменных топоров Европы, такие орудия получили наименование Rundnackenäxte ( Zàpotocký , 1992). В отечественной литературе подобное изделие было названо топором каплевидной в плане формы ( Трифонов , 1991. С. 167). Оно было найдено, по сообщению В. А. Трифонова, в 1875 г. при раскопках В. Г. Тизенгау-зена кургана у хут. Негрея между хут. Чекон и Юровкой в Анапском районе1.

Рис. 3. Каменные топоры с овальным обухом типа Rundnackenäxte и их аналогии

1–7 – пос. Чекон; 8 – пос. Старотитаровское; 9 – пос. Акнашен; 10 – хут. Негрея; 11 – стоянка 133 (Азербайджан)

Рис. 4. Топор подромбической формы с пос. Чекон и его аналогия

1 – топор пос. Чекон; 2 – его реконструкция; 3 – культура воронковидных кубков (по: Grisse , 2006. Tafl. 29: 442)

Погребение № 1 (рис. 3: 10 ) было совершено в каменном ящике и оказалось сильно разрушенным. Кости скелета человека были разбросаны. Инвентарь захоронения включал каменный топор и два бронзовых кинжала. В. А. Трифонов относит это погребение к майкопской культуре. Такая интерпретация комплекса возможна, но разрушение захоронения делает вывод о его культурной принадлежности весьма условным.

Продолжая тему о топорах поселения Чекон, следует заметить, что один обломок предполагает ромбическую форму орудия (рис. 4: 1, 2 ). Он мог бы обозначить вторую группу топоров-чеканов, но единичный случай находки делает ее условной. А. Грисс рассматривает подобные вещи под термином Dоppeläxte (рис. 4: 3 ) ( Grisse , 2006).

Каменные топоры с округлым обухом и отверстием для насада на рукоять появились на Южном Кавказе в неолите вместе с каменными булавами. Они нередко имеют вид мотыг с горизонтальным лезвием. Все топоры во многом похожи друг на друга. Их ранние формы датируются в Армении на пос. Акнашен VI тыс. до н. э. (рис. 3: 9 ). Находка каменного топора на Хаткунархском поселении соотносится с временем Халафской культуры ( Мартиросян, Мнацаконян 1973. С. 125). Каменный топор с округлым обухом Р. Торосян опубликовал при издании материалов поселения Техут ( Торосян , 1976. Табл. II: 4 ). Известны они и по редким случайным находкам, как, например, топор из с. Кети ( Мартиросян , 1964. С. 26. Рис. 2: b ).

В Азербайджане появление каменных топоров-мотыг с овальным обухом связано, как показывают находки на поселении Кюль-Тепе, с культурой шулаве-ри-шомутепе. В это же время, возможно, появляются каменные топоры-молоты с плоским обухом ( Абибулаев , 1982. Табл. IV: 1, 2, 3, 13 ). Южнокавказские топоры

Рис. 5. Топоры типа Doppeläxte культуры воронковидных кубков (по: Grisse , 2006. Taf. 29: 442 )

с округлым обухом имеют удлиненный клин, который в три или четыре раза больше длины обуха, как, например, у топора из Акнашена (рис. 3: 9 ) ( Badalyan et al. , 2010).

Но есть заготовка топора и с коротким клином и округлым обухом, по форме близким к очертаниям каменной булавы (рис. 3: 11 ), найденной на стоянке № 133 культуры шулавери-шомутепе в Азербайджане ( Нариманов , 1987. С. 232. Рис. 36: 3 ).

Насколько каменные топоры с округлым обухом были типичны для лейла-тепинской или куро-араксской культур Южного Кавказа IV тыс. до н. э., сказать трудно, так как в их комплексах каменные топоры практически не известны. Более отчетливо на памятниках этих культур представлены каменные булавы.

В Центральной и Северной Европе каменные топоры типа Rundnackenäxte встречаются довольно широко. Они характерны для разных групп культуры воронковидных кубков, локализованных в Швейцарии, севернее истоков р. По, а также во Франции в районе среднего течения р. Сены и Луары (например, в культуре Соммы) (рис. 5: 1–8 ). Эти топоры по пропорциям близки топорам-чеканам пос. Чекон. Длина клина у них равна или в два раза превышает длину обуха. Датируются топоры с округлым обухом серединой IV – началом III тыс. до н. э. (3600 – 3200–2900 BC) ( Grisse , 2006. Тaf. 66; 67).

В ареале этих культур появляются и топоры класса Dоppeläxte ( Grisse , 2006), которые датируются тем же временем.

Проведенные сравнения позволяют думать о близких традициях производства топоров рассматриваемого типа у племен культуры воронковидных кубков и обитателей поселений Старотитаровского и Чекон псекупского варианта МНО.

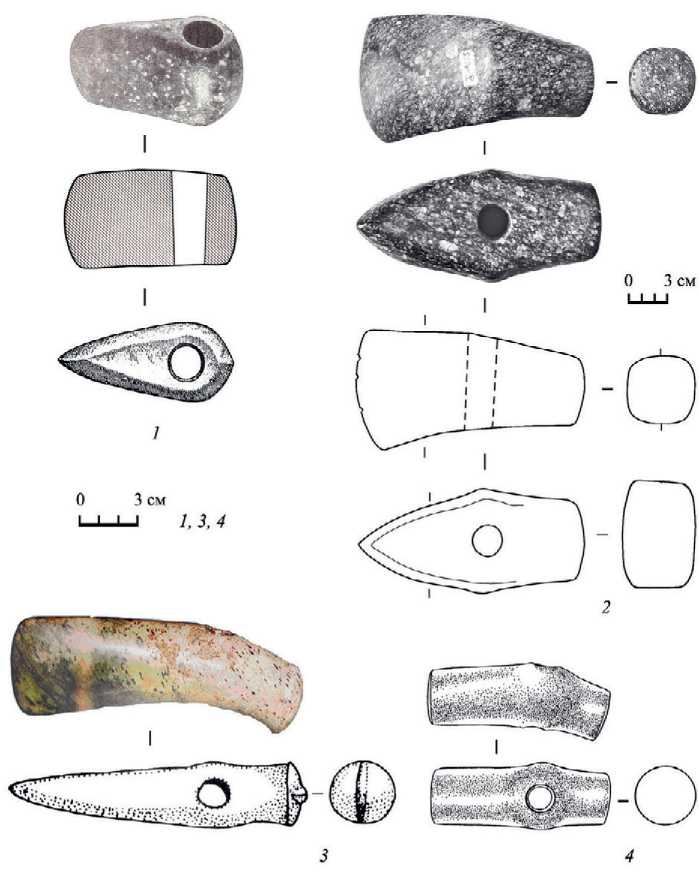

Сведений о каменных топорах МНО вообще очень мало. Так, один каменный топор был найден в закладе камней над майкопским погребением долинского варианта в кургане 9 у с. Бамут (рис. 6: 1 ). Р. М. Мунчаев рассматривает его как копию бронзовых топоров МНО. Это суждение справедливо, так как обушная часть этого топора стремится передать ее подостренное оформление, как у некоторых бронзовых топоров группы 2 МНО ( Мунчаев , 1961. С. 55), хотя форма этого орудия близка и топорам каплевидных очертаний.

В кургане 1 могильника Чернышов II был обнаружен каменный топор-молот (рис. 6: 2 ), лежащий на уровне дневной поверхности в 12–13 м от основного майкопского захоронения. По представлению авторов его первой публикации, этот топор «несомненно относится к основному захоронению» ( Бианки, Днепровский , 1988. С. 74) и связан с ритуалами майкопско-новосвободненской общности.

Типологически топор из кургана Чернышов относится к формам орудий, хорошо представленных в комплексах ямной культуры, которые датируются временем среднего и верхнего слоя Михайловского поселения ( Кореневский , 2013). Даты второго и третьего слоев этого памятника в диапазонах 3500–3200 – 3200–2900 ВС представлены Н. С. Котовой ( Котова , 2013. С. 103, 104). Такая хронология только подтверждает правомерность наблюдений авторов раскопок этого памятника. Вместе с тем особенности формы рассматриваемого орудия позволяют полагать, что в нем отразилась некая особая ямно-майкопская или просто немайкопская форма оружия ( Кореневский , 2013). Случаи находок топоров вблизи погребений МНО известны в кург. 6 м-ка Тачин Царнг в Калмыкии ( Эрдниев , 1982. С. 213. Рис. 2: 4 ; Шилов , 1982. С. 216–218), а также в упоминавшемся выше кургане 9 у с. Бамут2.

Из закрытых комплексов МНО происходят только каменный топор-молот (Клады, к. 31, п. 5) (рис. 6: 3 ) и каменный молот с опущенным вниз обухом (рис. 6: 4 ) – курган Длинная поляна ( Резепкин , 2012. С. 199, 217. Рис. 70: 7 ; 88: 5 ).

Для раннего этапа эпохи средней бронзы и времени широкого распространения каменных топоров форма топора-клевца каплевидной формы не характерна ( Мар-ковин , 1960). У топоров этого времени часто присутствует обух с плоским окончанием, превративший их в топоры-молоты. При этом обушная часть имеет скос вниз, образуя своеобразную дуговидную форму топоров кабардино-пятигорского типа, по В. И. Марковину. Такие орудия явно продолжают линию развития предкав-казского топора-молота, обозначенную еще на финальной стадии майкопско-ново-свободненской общности у племен новосвободненской группы (рис. 6: 3, 4 ).

Еще одна серия орудий ударного действия на поселении Чекон связана с находками роговых молотов и костяного рогового клевца. Роговые молоты были обнаружены в ямах вместе с керамикой майкопской культуры и в слое поселения.

Один из них сохранился довольно хорошо. Его длина составляет около 11 см. Отверстие для насада круглое, диаметром 1,2 см. Втулка молота сдвинута к обуху. Тем самым центр тяжести предмета смещался вперед и усиливалась ударная сила орудия. Подобное размещение отверстия втулки молота характерно для многих разновидностей каменных боевых топоров. Окончания обуха и клина молота обточены и скруглены (рис. 2: 3 ). Дуговидная форма предмета явно неслучайна. Такая конфигурация является следствием поиска наиболее рациональной конструкции ударного втульчатого оружия, которое более убедительно воплотилось в формах каменных топоров и молотов медно-бронзового века Предкавказья.

Другой молот, представленный фрагментом (рис. 2: 4 ), имеет дугообразный корпус и отверстие диаметром примерно 1,2 см. В раскопках В. В. Бочкового 2011 г. также найден роговой молот (рис. 2: 8 ) длиной 14 см и с отверстием около 2 см в диаметре ( Бочковой , 2013; Бочковой и др. , 2013. С. 6. Рис. 1: 3 ; Кореневский , 2018. Рис. 4: 9 ).

Клевец с горизонтально поставленным лезвием найден в культурном слое памятника. Он сделан из рога с приспособленным под обух естественным окончанием кости. Длина изделия – 13 см. Отверстие имеет диаметр 1,5 см. Оно просверлено с незначительным сужением к верхнему краю втулки (рис. 2: 6 ).

Еще один клевец (рис. 2: 5 ) представляет собой заостренный фрагмент рога животного, обушную часть которого сделали, отпилив острое окончание утолщенной части ветви рога. Отверстие для насада у него невелико, около 0,5 см. Поэтому возникает вопрос, не является ли рассматриваемый предмет заготовкой, где мастер должен был потом увеличить диаметр втулки. Но, может быть, такой предмет не предназначался для использования в качестве ударного оружия, а служил лишь навершием жезла? Обломок такого рогового втульчатого клевца (рис. 2: 7 ) найден в раскопках В. В. Бочкового ( Бочковой , 2013; Кореневский , 2018. Рис. 4: 4 ).

находились ли в это время здесь племена северокавказской культуры – вопрос открытый. К сожалению, ссылки на эти даты в рассуждениях А. А. Клещенко нет, как и на работу Н. С. Котовой, где они приводятся. Поэтому его предположение о культурной принадлежности рассматриваемого топора не является безальтернативным.

Рис. 6. Топоры из комплексов майкопско-новосвободненской общности

1 – Бамутский м-к, к. 9, насыпь над погр. майкопской культуры (по: Мунчаев , 1961); 2 – м-к Чернышев II, кург. 1 (по: Бианки, Днепровский , 1988); 3 – м-к Клады (по: Резепкин , 2012); 4 – погр., кург. на Длинной поляне (по: Там же)

В раскопках В. В. Бочкового также встречен рог животного, превращенный в клевец (рис. 2: 11 ). Предмет отверстия не имеет. Его тыльная часть обточена и скруглена ( Бочковой , 2013; Кореневский , 2018. Рис. 2: 5 ).

Костяные молоты в погребениях майкопско-новосвободненской общности встречаются очень редко. Одно из таких захоронений открыто в Баксанском ущелье – погр. 11 кургана 422 у с. Кёнделен. Погребение 11 было основным. Могила представляла собой небольшую грунтовую яму размером 1,9 × 1,4 × 0,9 – 1 м. Ее дно было выстлано галькой. Скелет мужчины 25–35 лет лежал скорчено на правом боку. Кости рук были протянуты в область коленных суставов. Ориентирован скелет головой на юго-запад. В погребении были найден небольшой сосуд с вертикально поставленным горлом, обломанным венчиком и строгой симметрией тулова. Место слома было зашлифовано. Формовочная масса видимых искусственных примесей не обнаружила. Недалеко от правой плечевой кости находился молот из рога. Предмет был деформирован и к использованию непригоден. Длина орудия – 9,7 см. Диаметр отверстия для рукоятки – 2,2 × 1,6 см. По форме предмет аналогичен находкам на поселении Чекон. Дата погребения – 3346–3114 вв. до н. э. ( Клещенко , 2019. С. 143–145).

Майкопское погр. 11 в кургане 422 м-ка Кёнделен, как и другие найденные там майкопские захоронения, относится к поздней фазе майкопско-новосвобод-ненской общности. Обнаруженная в них керамика не имеет настолько четких диагностических форм, чтобы относить по этому показателю ее к долинскому или псекупскому вариантам МНО, распространенным в Центральном Предкавказье. Принадлежность их к позднему псекупскому варианту представляется более предпочтительной на основании находки в погребениях этого могильника сосудов с ручками-ушками, поставленными на тулове ниже горла.

Обломок костяного молота найден в погр. 5 кург. 21 м-ка Чегем II ( Бетро-зов, Нагоев , 1984. С. 47. Рис. 13: 16 ). Погр. 5 кург. 21 было совершено в крупной яме 2,5 × 1,8 × 0,5 м. Покойный человек лежал скорчено на правом боку головой на юго-запад. Дно могилы было устлано белой галькой и усыпано красной краской. Около черепа находились бронзовые топор, долото, тесло, кинжал, шило, пластина, бусы из белой пасты и костяной молоток. В восточной части могилы найдено вилообразное орудие. В северо-восточном углу были расчищены обломки сосуда. Еще три сосуда стояли вдоль юго-западной стенки. Погр. 5 кург. 21 относится к долинскому варианту майкопско-новосво-бодненской общности. Его инвентарь отражает набор предметов, характерный для захоронений с военно-производственной символикой. Но во многие из них включают еще и изделия из золота. Однако в конкретном случае золотых вещей не найдено. Воинский характер комплекса очевиден. Костяной молоток был сломан. Сохранившаяся часть имеет длину около 6 см, диаметр отверстия предположительно равнялся 2 см.

Рассмотренные выше два погребения МНО располагают воинской символикой в составе погребального инвентаря. Почему в состав заупокойной утвари включили негодные к использованию костяные молоты – ответить однозначно нелегко, так же как и на вопрос, почему в обоих случаях нет золотых украшений, часто встречаемых в майкопских погребениях с оружием и инструментами деревообработки. Пока можно лишь подчеркнуть, что даже обломки костяных молотов имели свое назначение при использовании их в символике погребальных ритуалов позднемайкопских племен.

В костях груди скелета из погр. 3 на пос. Чекон был найден костяной черенковый наконечник стрелы пулевидной формы (рис. 2: 2 ). Длина наконечника – 5,5 см. Костяные наконечники стрел в медно-бронзовом веке были известны у носителей разных культур Южного Кавказа и Предкавказья. Костяной наконечник стрелы был зафиксирован в погр. 1 кург. 31 м-ка Чегем I ( Бетрозов, Нагоев , 1984. С. 19. Рис. 47: 13, 14 ). Погребение было разрушено и сохранилось плохо. В нем кроме наконечника стрелы найден бронзовый кинжал. Был ли наконечник стрелы причиной смерти погребенного человека или входил в состав погребального инвентаря, сказать трудно.

Два костяных наконечника стрел были найдены в богатейшем захоронении кургана 28 м-ка Клады, где на одной из стен каменной гробницы было изображение лука и колчана ( Резепкин , 2012. С. 183. Рис. 54: 2 ).

В Нальчикской гробнице два костяных наконечника стрел были покрыты золотой фольгой, что подчеркивает их высоко престижную роль в погребальном обряде ( Чеченов , 1973. Рис. 28: 13, 14 ).

Видимо, присутствие костяных наконечников стрел в составе заупокойного инвентаря могло быть связано с их какой-то специфической символикой лука и стрел в верованиях «майкопского» населения.

В военной экономике рассматриваемой эпохи стрелы с костяными пулевидными наконечниками были эффективны и просты в изготовлении. Не требовалось больших усилий по поиску для них исходного материала, какие возникали, к примеру, при использовании кремня или обсидиана, поскольку такое сырье нередко можно было добыть лишь на удаленных от места производства месторождениях. Но в погребальных ритуалах костяные наконечники как символы лука и стрел встречаются очень редко.

В раскопках В. В. Бочкового 2011 г. был обнаружен кремневый наконечник стрелы асимметричной формы со слегка скошенным основанием (рис. 2: 9 ). Длина наконечника – 3 см. По своей форме наконечник сближается с наконечниками из погребений с сосудами псекупского варианта МНО, например, погр. 2 кург. 7 у ст. Владимировской ( Кореневский , 2017. С. 64. Рис. 3: 17 ).

К категории вооружения может быть отнесена находка каменного шара диаметром 3,2 см (рис. 2: 10 ). Он напоминает каменные «пращевые» шарики из но-восвободненских гробниц ( Резепкин , 2012. Рис. 178: 1–3 ).

Подводя итоги, следует подчеркнуть, что на поселении Чекон в 2018 г. была обнаружена целая группа предметов, указывающих на изготовление оружия ударного действия из камня и кости. Зафиксированы также следы использования на поселении оружия для боя на дальней дистанции. Локализацию изготовления бронзового топора, естественно, установить трудно, но оригинальность его формы в серии топоров группы 2 майкопско-новосвободненской общности безусловна, что не исключает его связи с местной металлообработкой.

Формы каменных каплевидных топоров-клевцов пос. Чекон отражают некий новый и своеобразный сюжет в использовании этого типа оружия обитателями поселений причерноморской зоны с майкопской керамикой. Он находит потенциальные и вполне реальные параллели среди одновременных топоров культуры воронковидных кубков Центральной и Северной Европы. Что означают эти аналогии, являются ли они индикатором передвижений людей – пока неясно и не стоит спешить с выводами, так как наши серии для сравнения еще невелики и представлены обломками орудий. Нельзя также упускать из виду, что формы оружия имеют свои особенности распространения и специфику конвергентного производства. Последний момент хорошо иллюстрируют редкие находки топоров каплевидных форм еще в нео/энеолите Кавказа.

Каменные топоры со скругленным обухом явно были в ходу не только у обитателей поселения Чекон. Они нашли применение у населения того же псекупского варианта майкопско-новосвободненской общности, но обитавшем на пос. Старотитаровское. Каплевидный каменный топор «чеконского» типа был включен в погребальный инвентарь воинского захоронения и в кургане у хут. Негрея. Однако надо отметить, что такая форма оружия является, видимо, локальной особенностью местного населения псекупского варианта в рамках общего ареала МНО в Предкавказье. К востоку от Причерноморской зоны МНО находки похожих на них топоров пока проблематичны (Бамут).

Ассортимент оружия ударного действия на поселении Чекон дополнялся костяными молотами и клевцами. Такой арсенал отражал активное производство оружия местным населением и относительную дешевизну последнего, особенно по сравнению с металлическим.

Сведения о находках наконечников стрел немногочисленны. Характерных наконечников стрел с шипом для племен поздней новосвободненской группы могильника Клады или наконечников стрел долинского варианта, локализованного в Центральном Предкавказье, не обнаружено.

Обилие находок оружия на поселении Чекон может подразумевать активность военных действий в районе проживания его населения, которые имели место в конце IV – начале III тыс. до н. э. в Причерноморской зоне, близкой к Таманскому полуострову и Керченскому проливу, практически на закате существования племен МНО. Одной из причин повышенной военной активности мог стать скотоводческий характер хозяйства майкопцев, часто предполагающий захват скота или его защиту. Не исключены и другие факторы, повлиявшие на изготовление оружия на рассматриваемом поселении, например, необходимость противостоять внешнему неприятелю, а также иные причины первобытных военных конфликтов (см. Дейви , 2009). Но отмеченные выше рассуждения умозрительны и нуждаются в более расширенной аргументации.

Наконец, стоит упомянуть еще один любопытный факт – полное отсутствие оружия в погребальном инвентаре всех захоронений поселения Чекон и погребения на поселении Старотировское ( Кореневский, Давудов , 2019).

Столь необычная ситуация с находками оружия на поселении Чекон, несомненно, требует дальнейшего обсуждения и исследования.

Список литературы Предметы вооружения из металла, камня и кости поселения Чекон

- Абибулаев О. А., 1982. Энеолит и бронза на территории Нахичеванской АССР. Баку: Элм. 223 с.

- Бетрозов Р. Ж., Нагоев. А. Х., 1984. Курганы эпохи бронзы у селений Чегем I, Чегем II и Кишпек // Археологические исследования на новостройках Кабардино-Балкарии. Вып. 1 / Ред. В. И. Марковин. Нальчик: Эльбрус. С. 7–87.

- Бианки А. М., Днепровский К. А., 1988. Об одном из вариантов погребального обряда майкопской культуры // Вопросы археологии Адыгеи / Ред. П. У. Аутлев. Майкоп. С. 71–85.

- Бочковой В. В., 2013. Отчет Краснодарской археологической экспедиции о раскопках поселения Чекон и кургана у с. Юровка в 2011 г.: в 6 т. Краснодар // Архив ИА РАН.

- Бочковой В. В., Марченко И. И., Лимберлис Н. Ю., Резепкин А. Д., 2013. Поселение майкопской культуры Чекон // Археология и этнография понтийско-кавказского региона. Вып. 1 / Ред. Н. И. Кирей и др. Краснодар: Кубанский гос. ун-т. С. 5–18.

- Дейви М., 2009. Эволюция войн. М.: Центрполиграф. 381с.

- Клещенко А. А., 2018. Каменные втульчатые топоры эпохи средней бронзы Предкавказья: классификация и хронология // Археологические памятники и межкультурные феномены энеолита и бронзового века / Отв. ред. М. В. Андреева. М.: ИА РАН. С.154–252.

- Клещенко А. А., 2019. Новейшие исследования погребений майкопской культуры в Баксанском ущелье и их интерпретация // Горы Кавказа и Месопотамская степь на заре бронзового века: Сб. ст. к 90-летию Р. М. Мунчаева / Отв. ред. Х. А. Амирханов. М.: ИА РАН. С. 130–154.

- Кореневский С.Н., 2011. Древнейший металл Предкавказья. Типология. Историко-культурный аспект. М.: Таус. М. 336 с.

- Кореневский С. Н., 2013. Втульчатое оружие из камня и кости в погребальном обряде майкопско-новосвободненской общности // КСИА. Вып. 229. С.11–24.

- Кореневский С. Н., 2017. Оружие в комплексах культур начала меднобронзового века (V–IV тысячелетия до н. э.). Очерки военизации древних обществ по данным археологии: Подунавье, юг Восточной Европы, Кавказ, Ближний Восток. М.: ИА РАН. М. 283 с.

- Кореневский С. Н., 2018. На пороге цивилизации. Майкопско-новосвобод-ненская общность. Западный Кавказ (Обзор новых источников и проблема протоцивилизации) // МИАСК Материалы и исследования по археологии Кавказа. Вып. 16. Армавир; Краснодар: Новация. С. 7–42.

- Кореневский С. Н., 2019. О хронологии майкопско-новосвободненской общнсти в свете новых данных и дискуссий // КСИА. Вып. 257. С. 48–64.

- Кореневский С. Н., Давудов Ш. О., 2019. Поселение эпохи раннего бронзового века у станицы Старотитаровской Краснодарского края и найденное на нем погребение // КСИА. Вып. 255. С. 127–138.

- Кореневский С. Н., Юдин А. И., 2019. Поселения майкопско-новосвободненской общности Тузла-15 и Чекон: особенности культурного слоя и стратиграфия (предварительное сообщение) // Феномены культур раннего бронзового века степной и лесостепной полосы Евразии: пути культурного взаимодействия в V–III тыс. до н. э. / Отв. ред. Н. Л. Моргунова. Оренбург: Оренбургский гос. пед. ун-т. С. 60–69.

- Коробкова Г. Ф., Шапошникова О. Г., 2005. Поселение Михайловское – эталонный памятник ямной культуры (экология, жилища, орудия труда, системы жизнеобеспечения, производственная структура). СПб.: Европейский дом. 316 с. (Труды ИИМК РАН; т. 20.)

- Котова Н. С., 2013. Дереивская культура и памятники Нижнемихайловского типа. Киев; Харьков: Майдан. 483 с.

- Лесков А. М., Днепровский К. А., 1984. Отчет о работе Кавказской археологической экспедиции Государственного музея искусства народов Востока в 1984 году // Архив ИА РАН Р-1 № 10482.

- Марковин В. И., 1960. Культура племен Северного Кавказа в эпоху бронзы. М.: АН СССР. 151 с. (МИА; № 93.)

- Мартиросян А. А., 1964. Армения в эпоху бронзы и раннего железа. Ереван: АН Армянской ССР. 313 с.

- Мартиросян А. А., Мнацаконян А. О., 1973. Приереванский клад древней бронзы // КСИА. Вып. 134. С. 122–127.

- Мунчаев Р. М., 1961. Древнейшая культура Северо-Восточного Кавкaза. М.: АН СССР. 165 с. (МИА; № 100.)

- Нариманов И. Г., 1987. Культура древнейшего земледельческо-скотоводческого населения Азербайджана. Баку: Элм. 259 с.

- Резепкин А. Д., 2012. Новосвободненская культура (на основании материалов могильника Клады). СПб.: Нестор-История. 342 с. (Труды ИИМК РАН; т. 37.)

- Торосян Р., 1976. Раннеземледельческое поселение Техута (IV тысячелетие до н. э.). Ереван: АН Армянской ССР. 173 с.

- Трифонов В. А., 1991. Степное население Прикубанья в эпохи энеолита – средней бронзы // Древние культуры Прикубанья / Отв. ред. В. Л. Массон. Л.: Наука. С. 92–196.

- Чеченов И. М., 1973. Нальчикская гробница. Нальчик: Эльбрус. 66 с.

- Шилов В. П., 1982. Топор майкопской культуры в Калмыкии // СА. № 1. С. 214–218.

- Эрдниев У. Э., 1982. Курган древнеямной культуры в Калмыкии // СА. № 1. С. 213–214.

- Юдин А. И., Кочетков Ю. Е., 2019. Майкопское поселение Чекон на Кубани и проблемы культурных взаимодействий // Феномены культур раннего бронзового века степной и лесостепной полосы Евразии: пути культурного взаимодействия в V–III тыс. до н. э. / Отв. ред. Н. Л. Моргунова. Оренбург: Оренбургский гос. пед. ун-т. С. 83–87.

- Badalyan R. S., Harutyunyan A. A., Chataigner С., Le Mort F., Chabot J., Brochier J. E., Balasescu A., Radu V., Hovsеpуan R., 2010. The Settlement of Aknashen-Khatunarkh, a neolithic site in the Ararat plein (Armenia): excavation results 2004–2009 // Tuba-Ar. Vol. 13. P. 185–218.

- Grisse A., 2006. Früh und Mittelkupferzeitliche Streitäxte im westlichen Mitteleuropa. Bonn: Habelt. 330 S.

- Zàpotocký M., 1992. Streitäxte des mitteleiropäishen Äneolithiums. Weinheim: VCH. 563 S. (Quellen und Forschungen zur prähistorischen und provinzialrömischen Archäologie; 6.)