Предоперационная ОКТ-диагностика в макулярной хирургии - руководство к действию

Автор: Ковалев С.А., Иванишко Ю.А., Мирошников В.В.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4S1 т.18, 2023 года.

Бесплатный доступ

Цель: изложение общих подходов и описание отдельных ОКТ-признаков, имеющих значение при планировании макулярной хирургии. Были обобщены литературные данные и собственный опыт в поиске связи предоперационной ОКТ-картины и особенностей этапов хирургии патологии ВМИ.

Оптическая когерентная томография, окт, макула, витреомакулярный интерфейс, вми, вмтс, эрм, витреоретинальная хирургия

Короткий адрес: https://sciup.org/140302478

IDR: 140302478 | DOI: 10.25881/20728255_2023_18_4_S1_36

Текст научной статьи Предоперационная ОКТ-диагностика в макулярной хирургии - руководство к действию

Результаты

Неоспоримым является тот факт, что для полного использования возможностей сложного диагностического оборудования необходимо глубокое знание как физических основ методики, так и практических тонкостей выполнения исследования, а также предоставляемых каждым конкретным прибором протоколов и режимов диагностики. Это утверждение справедливо и для ОКТ. Идеальна ситуация, когда хирург самостоятельно выполняет исследование пациенту с патологией ВМИ – именно в этом случае возможна исчерпывающая и всесторонняя оценка витреоретинальных взаимоотношений в ключе предстоящего микрохирургического вмешательства. Вследствие организационных особенностей это не всегда возможно, но, на наш взгляд, витреоретинальный хирург должен иметь навыки работы и возможность анализировать результаты исследования непосредственно за прибором или с помощью удалённого рабочего места, что сейчас возможно для большинства современных томографов.

С развитием технологий и увеличением скорости сканирования мы имеем возможность получать не только отдельные двухмерные срезы, но и фиксировать в памяти

прибора серию срезов-строк, интерпретируемых программным обеспечением в единый 3D-скан. Это чрезвычайно важно, т.к. даёт возможность анализировать весь объем макулярной зоны постфактум, в виде линейных срезов или послойно (en face), и практически исключает вероятность недооценки тяжести структурных изменений сетчатки. Поэтому в рутинный протокол обследования пациента с патологией ВМИ помимо линейных поперечных (лучше радиальных) срезов через центр фовеа, необходимо включать режим, позволяющий оценивать сетчатку послойно.

Важность оценки функциональных параметров ретинальной ткани с помощью ОКТ-ангиографии при планировании макулярной хирургии не велика, но, стоит отметить, что за счет большего количества срезов в ангио-режиме результирующая en face картина отличается более высоким пространственным разрешением (т.е. лучшим качеством).

При подготовке к хирургии ВМИ ОКТ, выполненная за недели до вмешательства, в большинстве случаев не потеряет своей актуальности. Исключением может являться прежде всего витреомакулярный тракционный синдром (ВМТС), особенно в поздних стадиях с изменениями наружных слоёв сетчатки, предшествующих формированию сквозного макулярного разрыва. Для пациента с ВМТС разумным подходом будет ОКТ-контроль в день хирургического вмешательства с оценкой динамики, т.к. существует вероятность как благополучного саморазрешения тракции, так и утяжеления клинической ситуации, что потребует изменения плана операции.

Стоит подчеркнуть, что при всех своих возможностях, ОКТ не даёт точной информации о наличии или отсутствии полной задней отслойки стекловидного тела (ЗОСТ) [1]. А учитывая то, что патология ВМИ подразумевает под собой патологическую ЗОСТ (например, с наличием витреошизиса) [2], потребность в интраоперационном контрастировании стекловидного тела, на наш взгляд, несомненна.

Наиболее очевидна важность предоперационного анализа ОКТ (используя 3D-режим) при ВМТС, позволяющего хирургу локализовать «слабые» места, где необходимо исключить тракционное воздействие, отдав предпочтение работе витреотомом с высокой частотой резов, снижая таким образом риск ятрогенного формирования (или увеличения диаметра) сквозного макулярного разрыва (СМР) [3]. В случае поздних стадий ВМТС, например, при наличии интраретинальной псевдокистоз-ной полости в фовеоле и полным дефектом наружных слоев сетчатки, или СМР малого или среднего диаметра с фиксацией задней гиалоидной мембраны (ЗГМ) к краю разрыва, предоперационная ОКТ позволяет хирургу применять максимально щадящую технику – отсечь тракцию не отрывая, не удалять внутреннюю пограничную мембрану (ВПМ) и закончить вмешательство воздушной тампонадой, при необходимости использовав адъюванты в виде богатой тромбоцитами или аутологичной кондиционированной плазмы.

При хирургии эпиретинальных мембран (ЭРМ), en face ОКТ позволяет локализовать область наибольшего диастаза ЭРМ и внутренней поверхности сетчатки. Таким образом можно определить предпочтительное место первичного захвата ЭРМ пинцетом, упрощая и ускоряя хирургию, а также снижая риск повреждения ретинальной ткани.

Существует группа ЭРМ, которые являются измененной ЗГМ, фиксированной в макуле на протяжении. Для них характерна однослойность, выраженная гиперрефлективность, низкая способность к контракционной деформации подлежащей ретинальной ткани и (при достаточной ширине среза ОКТ) наличие перехода в отделённую ЗГМ экстрамакулярно. Происхождение таких ЭРМ определяет особенности хирургии: ОКТ-локализация областей ЗОСТ упрощает подъём ЗГМ витрео-томом; при подобных ЭРМ красители для внутренней пограничной мембраны мало эффективны, хотя могут принести пользу, затекая под ЗГМ и таким образом визуализируя её.

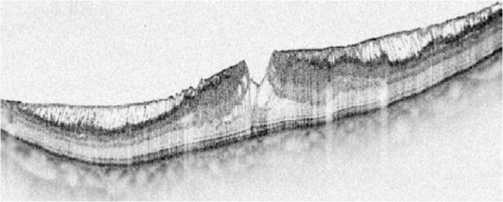

Ранее было описано, что менее плотный контакт с поверхностью сетчатки и большая толщина ЭРМ коррелируют с меньшей вероятностью удаления ЭРМ вместе с ВПМ [4]. На наш взгляд, есть и обратный ОКТ-признак, свидетельствующий о высокой вероятности удаления ЭРМ единым блоком с ВПМ. Это наличие на линейном срезе ОКТ множественных перпендикулярно ориентированных септ (перегородок) между ЭРМ и подлежащей ретинальной тканью (Рис. 1).

С помощью ОКТ можно чётко дифференцировать ретрогиалоидное кровоизлияние от расположенного под ВПМ при решении вопроса о необходимости и объёме витреоретинального вмешательства.

ОКТ позволяет выявлять атипичную «пролиферативную» эпиретинальную ткань, которая впервые была описана в связи c дегенеративными ламеллярными макулярными разрывами (англ. lamellar macular hole associated epiretinal proliferation – LHEP) [5], а затем найдена и при СМР, ЭРМ, окклюзиях вен сетчатки и других состояниях, связанных с альтерацией ретинальных структур [6]. Эта ткань может препятствовать первичному зацепу ВПМ и требует особой техники удаления (например, с использованием скрепера Тано), также она может служить вариантом тампонирующего агента при сквозных и ламеллярных макулярных разрывах [7].

Рис. 1. Пример ЭРМ удаляющейся единым блоком с ВПМ.

Тщательный анализ структуры сетчатки на ОКТ (не упуская из внимания и парный глаз) поможет дифференцировать первичные сквозные и ламеллярные макулярные разрывы от вторичных, которые могут развиваться при прогрессировании макулярных телеангиэктазий 2 типа. Понимание причины появления дефекта слоёв сетчатки в такой ситуации позволит адекватно оценить показания, выбрать тактику и правильно информировать пациента о прогнозе лечения, т.к. разрывы дегенеративного генеза значительно реже успешно закрываются, склонны к рецидивированию и не демонстрируют значимого функционального прироста, даже при анатомическом успехе хирургии [8].

В завершении ряда ОКТ-признаков, наиболее важных при планировании макулярной хирургии, нельзя не упомянуть т.н. диссоциацию слоя нервных волокон (англ. dissociated optic nerve fiber layer – DONFL) [9]. Это патогномоничный признак, отражающий область удалённой ВПМ. На линейном срезе можно отметить уменьшение толщины и характерную пилообразность внутренней поверхности сетчатки, но абсолютно очевидными эти изменения становятся только при анализе en face картины на уровне ВПМ – ориентированные по ходу нервных волокон лакуны (углубления), различные по площади и глубине. Подобная ОКТ-картина, даже при трудностях сбора анамнеза, с высокой вероятностью свидетельствует о предшествующем витреоретинальном вмешательстве с удалением ВПМ, а также для хирургов, предпочитающих тактику использования лоскута ВПМ в хирургии рецидива СМР, позволяет уже на дооперационном этапе оценить возможность применения такой методики и планировать зону забора лоскута.

Заключение

ОКТ – наиболее важный диагностический метод в практике витреоретинального хирурга. Самостоятельный анализ данных ОКТ с использованием режима en face непосредственно перед вмешательством в макуле может позволить сделать хирургию более безопасной, прецизионной, эффективной и предсказуемой.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов (The authors declare no conflict of interest).

Список литературы Предоперационная ОКТ-диагностика в макулярной хирургии - руководство к действию

- Albabtain B, Mura M, Schatz P et al.Comparison of Posterior Hyaloid Assessment Using Preoperative Optical Coherence Tomography and Intraoperative Triamcinolone Acetonide Staining During Vitrectomy. Clin Ophthalmol. 2021;15:3939-3945. DOI: 10.2147/OPTH.S331700

- Sebag J. Anomalous posterior vitreous detachment: a unifying concept in vitreo-retinal disease. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2004;242(8): 690-698. DOI: 10.1007/s00417-004-0980-1

- Столяренко Г.Е., Дорошенко Д., Ширшов М.В. и др. Новый подход к хирургии макулярного тракционного синдрома - предварительное сообщение. // IV Всероссийский семинар-"круглый стол" "МАКУЛА-2010" (тезисы докладов, стенограммы дискуссий). - Ростов-на-Дону, 2010. - С. 124-129.

- Stolyarenko G.E., Doroshenko D., Shirshov M.V. i dr. Novyi podkhod k khirurgii makulyarnogo traktsionnogo sindroma - predvaritel'noe soobshchenie. // IV Vserossiiskii seminar-"kruglyi stol" "MAKULA-2010" (tezisy dokladov, stenogrammy diskussii). - Rostov-na-Donu, 2010. - 124-129 (In Russ.).

- Seidel G, Weger M, Stadlmuller L et al. Association of preoperative optical coherence tomography markers with residual inner limiting membrane in epiretinal membrane peeling. PLoS One. 2013;8(6):e66217. DOI: 10.1371/journal.pone.0066217

- Pang CE, Spaide RF, Freund KB. Epiretinal proliferation seen in association with lamellar macular holes: a distinct clinical entity. Retina. 2014;34(8): 1513-1523. DOI: 10.1097/IAE.0000000000000163

- Chehaibou I, Pettenkofer M, Govetto A. et al. Identification of epiretinal proliferation in various retinal diseases and vitreoretinal interface disorders.Int J Retina Vitreous. 2020;6:31. DOI: 10.1186/s40942-020-00233-0 EDN: UOKENF

- Столяренко Г.Е., Савостьянова Н.В. Желтая ткань - малоизвестная эпимакулярная структура. Как с ней бороться и как использовать в нашей хирургии (Тот, кто нам мешает, тот нам и поможет) // Современные технологии лечения витреоретинальной патологии 2019: Всероссийская научно-практ. конф. с международным участием, 17-я: доклад в рамках сессии "Инновации в лечении макулярной патологии и ямки ДЗН".

- Stolyarenko G.E., Savost'yanova N.V. Zheltaya tkan' - maloizvestnaya epimakulyarnaya struktura. Kak s nei borot'sya i kak ispol'zovat' v nashei khirurgii (Tot, kto nam meshaet, tot nam i pomozhet) // Sovremennye tekhnologii lecheniya vitreoretinal'noi patologii 2019: Vserossiiskaya nauchno-prakt. konf. s mezhdunarodnym uchastiem, 17-ya: doklad v ramkakh sessii "Innovatsii v lechenii makulyarnoi patologii i yamki DZN" (In Russ.).

- Miller AG, Chandra R, Pophal C et al. Efficacy of Macular Hole Surgery in Patients with Idiopathic Macular Telangiectasia Type 2. Ophthalmol Retina. 2020;4(5):494-497. DOI: 10.1016/j.oret.2019.11.017

- Tadayoni R, Paques M, Massin P et al. Dissociated optic nerve fiber layer appearance of the fundus after idiopathic epiretinal membrane removal. Ophthalmology. 2001;108(12):2279-2283. DOI: 10.1016/s0161-6420(01)00856