Предоперационное планирование эндопротезирования тазобедренного сустава с учётом особенностей строения пояснично-тазового комплекса

Автор: Козлова Ю.А., Павлив М.П., Мурылев В.Ю., Елизаров П.М., Куковенко Г.А., Музыченков А.В., Алексеев С.С., Руднев А.И., Голубкин Д.О.

Журнал: Кафедра травматологии и ортопедии @jkto

Рубрика: Обзор литературы

Статья в выпуске: 4 (58), 2024 года.

Бесплатный доступ

Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава является клинически одной из самых успешных операций, частота которой постоянно увеличивается вследствие роста заболеваемости первичным коксартрозом [1,2]. Считается, что около 5% вмешательств осложняются нестабильностью и вывихами, несмотря на расположение бедренного компонента эндопротеза в "безопасной зоне" [15-18]. При таком позиционировании протеза наиболее часто осложнения встречаются у пациентов с ригидным позвоночником [37]. Дооперационное обследование с обязательным проведением рентгенографии поясничного отдела позвоночника и тазобедренного сустава в боковой проекции в положении стоя и сидя с оценкой наклона крестца, наклона таза, постоянного угла таза, поясничного лордоза и других параметров пояснично-тазового комплекса позволяет более точно планировать расположение эндопротеза и снизить риск вывиха [13, 19]. Ригидность позвоночника может быть повышена у пациентов старше 65 лет, при болезни Бехтерева или предшествующем спондилодезе. В таком случае рекомендуется увеличение угла инклинации и антеверсии при позиционировании вертлужного компонента эндопротеза для компенсации уменьшенного наклона таза кзади в положении сидя [46].В данном обзоре мы приводим различные классификации деформаций пояснично-тазового комплекса и рекомендации по позиционированию вертлужного компонента при тотальном эндопротезировании тазобедренного сустава. Более персонализированный подход может снизить риск нестабильности протеза и количество ревизионных операций [55].

Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава, пояснично-тазовый комплекс, анкилозирующий спондилоартрит, спондилодез, ригидность поясничного отдела позвоночника

Короткий адрес: https://sciup.org/142244697

IDR: 142244697 | УДК: 617.3 | DOI: 10.17238/2226-2016-2024-4-59-67

Текст обзорной статьи Предоперационное планирование эндопротезирования тазобедренного сустава с учётом особенностей строения пояснично-тазового комплекса

THE DEPARTMENT OF TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава (ТЭТС) является широко распространенной хирургической операцией и одной из самых успешных в ортопедии [1]. ТЭТС стало менее инвазивным, новые поколения имплантатов более устойчивы к износу, а послеоперационное ведение пациентов все больше сфокусированно на реабилитации [2]. Частота выполнения операции продолжает увеличиваться в связи со старением населения и ростом заболеваемости коксартрозом [3,4]. В РФ в 2019 году было выполнено 83 311 ТЭТС [4]. Некоторые авторы утверждают, что частота вывихов после первичного эндопротезирования тазобедренного сустава (ТС) в год составляет от 0,2% до 10%, при этом 2% вывихов происходят в течение первых 2 лет [5,6]. Другие исследователи предполагают, что количество дислокации эндопротеза встречается в 5% случаев после первичных ТЭТС [7,8]. В течение первых двух послеоперационных лет вывихи являются наиболее частой причиной повторных операций [9].

В этой обзорной статье мы освещаем различные подходы к позиционированию вертлужного компонента эндопротеза ТС, и связи её расположения с вывихом бедра. Мы проанализировали основные концепции персонализированного подхода к установке протеза, включая коррекцию положения вертлужного компонента с учетом патологии позвоночника и таза пациента [10,11]. В последние годы активно исследуются характеристики, отражающие функциональную ориентацию вертлужной впадины. Изучение этих характеристик поможет разработать алгоритмы для индивидуального размещения вертлужного компонента протеза в процессе предоперационной подготовки, что, в свою очередь, снизит риск вывихов и необходимость ревизионных операций [12].

Кинематика пояснично-тазового комплекса

При позиционировании вертлужного компонента эндопротеза при ТЭТС главными целями являются обеспечение его стабильности без импиджмента ТС и избыточной краевой нагрузки при сохранении адекватного диапазона движений [13].

Lewinnek и соавт. в 1978 году определил безопасную зону для размещения вертлужного компонента протеза при ТЭТС: 40°±10° инклинации и 15°±10° антеверсии в положении лежа на спине [14]. Однако новые данные свидетельствуют о том, что большинство вывихов происходит в пределах этой безопасной зоны [15-18]. Изменения наклона таза при переходе из положения лежа в положение стоя различны для каждого пациента, что влияет на позицию эндопротеза, поэтому его расположение следует рассматривать как динамический, а не статический параметр [19].

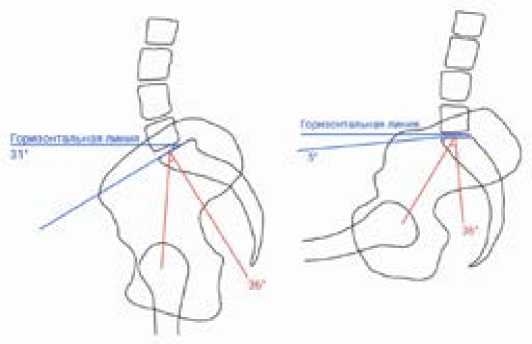

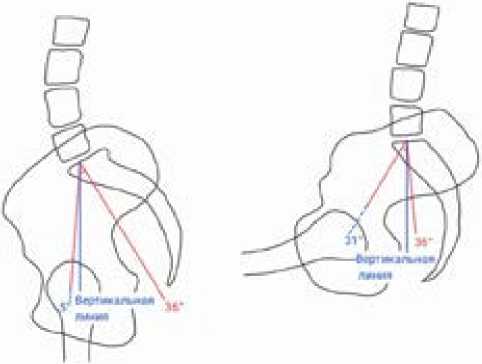

Позвоночник, таз и бедро движутся согласованно друг с другом во время повседневной деятельности, а вертлужная впадина меняет свою трехмерную ориентацию при переходе от положения стоя к положению сидя или наклону вперед [20]. То же самое относится и к вертлужному компоненту эндопротеза. Пояснично-тазовый комплекс определяется следующими показателями: наклон крестца (НК), наклон таза (НТ) и постоянный угол таза (ПУТ). НК — это угол между верхней концевой пластинкой S1 и горизонтальной линией [21] (рисунок 1). НТ — это угол между линией, соединяющей середину нижней замыкательной пластинки S1 с центром головок бедренных костей, и вертикальной линией [21] (рисунок 2). ПУТ, впервые описанный Lagaye и соавторами [22], — это угол между линией, перпендикулярной нижней замыкательной пластинке S1 в ее средней точке, и линией, соединяющей эту точку с центром головок бедренных костей, это алгебраическая сумма НК и НТ. ПУТ отражает переднезадний размер таза и положение головок бедренных костей по отношению к позвоночнику. Philippot и др. [23] определили ПУТ как «анатомический параметр» (в отличие от двух других, которые являются позиционными параметрами), поскольку он постоянен у каждого пациента при изменении позы или при движениях.

Рисунок 1 - Схема характеристик пояснично-тазового комплекса [8].

Примечание: уменьшение наклона крестца (НК, синие линии) между положением стоя (слева) и сидя (справа) на боковой рентгенограмме. Красные линии показывают постоянный угол таза (ПУТ).

Рисунок 2 - Схема характеристик пояснично-тазового комплекса [8], продолжение.

Примечание: увеличение наклона таза (НТ, синие линии) между положением стоя (слева) и сидя (справа). Красные линии показывают постоянный угол таза (ПУТ).

Переход из положения стоя в положение сидя осуществляется тремя последовательными движениями: сгибание бедра, уменьшение поясничного лордоза (ПЛ), наклон таза кзади (уменьшение НК). Последнее движение считается «биологическим открытием» вертлужной впадины, в нем совместно участвуют таз и вертлужная впадина [20,25]. Уменьшение НК обеспечивает безопасное положение шейки бедренной кости и предотвращает ее соударение с передним краем вертлужной впадины (происходит увеличение зазора переднего края вертлужной впадины) [13]. Поскольку изменения таза и вертлужной впадины являются синергетическими, такое комбинированное движение называется антеинклинацией [24] или функциональной ориентацией вертлужной впадины [25]. При аномальной позвоночно-тазовой кинематике эти механизмы меняются, что влияет на объем движений в тазобедренном суставе и увеличивает риск импинджмента и вывиха у пациентов после ТЭТС [13].

Классификации деформаций пояснично-тазовогокомплекса

Классификация кинематики пояснично-тазового комплекса (ПТК) имеет важное значение для правильного ведения пациентов с коксартрозом и патологией позвоночника [26].

Бордоская классификация ПТК, разработанная Rivière и соавторами в 2017 году, в настоящий момент является наиболее полной [27].

Таблица 1

Бордоская классификация ПТК

|

Критерии |

Характеристики |

|

1. Оценка сагиттального дисбаланса позвоночника* |

Пациенты с плоской спиной (типы позвоночника 1 и 2, ПУТ <40°) или с более изогнутым позвоночником (типы позвоночника 3 и 4) |

|

2. Тип вертлужной впадины |

Вертлужная впадина с увеличенной (тип 1) или сниженной антеверсией (тип 2 и тип 3) |

|

3. Типа ПТК |

При 1 типе ПТК таз имеет низкий ПУТ (<40°, тип позвоночника 1 или 2) и большую антеверсию вертлужной впадины (тип 1) При ПТК 2 типа таз имеет высокий ПУТ (≥40°, тип позвоночника 3 или 4) и низкую антеверсию вертлужной впадины (типы 2 и 3) |

|

4. Дополнительные параметры |

|

Примечание : * - по Roussouly [8], ПТК – пояснично-тазовый комплекс, ПУТ – постоянный угол таза

На основании этих результатов выделяют три категории риска: A (низкий риск), B и C (умеренный или высокий риск), D и F (очень высокий риск). Таким образом, A (при ПТК типа 1 или 2) обозначает здоровый ПТК с ретроверсией таза> 10° в положении сидя. B обозначает более жесткий ПТК с ретроверсией таза ≤10° в положении сидя. У таких пациентов повышается риск переднего импинджмента и заднего вывиха при приседании. Последние две категории обозначают изменения позвоночника, связанные со старением, при которых, в дополнение к более ригидному ПТК, наблюдается постоянная ретроверсия таза в положении стоя, при этом C - компенсированная стадия, D – декомпенсированная [27]. При этом Пелеганчук и соавторы показали, что пациенты с типом 3 сагиттального баланса по Roussouly имеют меньшие риски нестабильности головки бедренного компонента эндопротеза, чем с типами 1, 2 или 4 [28].

Недостатками этой классификации являются ее сложность, отсутствие хирургических показаний для каждой категории пациентов (только рекомендации), и низкий уровень доказательности (уровень 5, экспертное мнение) [13].

Классификация Phan и соавт. основана на расчете несоответствия между ПУТ–ПЛ и НТ [25]. При НТ >25° и ПУТ– ПЛ >10° у пациента диагностировали сагиттальный дисбаланс позвоночника. Многоцентровое исследование показало, что общий ПЛ (угол Кобба от L1 до S1) должен быть равен ПУТ±10°, НТ<22° и ПУТ–ПЛ <11° [30]. Пациенты классифицируются по четырем категориям: по гибкости или ригидности позвоночника, по наличию или отсутствию сагиттального дисбаланса.

Vigdorchik и соавторы предложили при анализе положения таза учитывать 2 типа нарушений позвоночника [31,32]:

-

1. Ригидность позвоночника. Существует несколько способов её определения: плоский поясничный отдел позвоночника (ПУТ – ПЛ ≥10°); НТ стоя ≥ 19°; сгибание поясничного отдела <20° [32]; изменение НК при переходе из положения стоя в положение сидя менее 10° [33, 34]. При отсутствии патологий позвоночника таз отклоняется кзади при переходе из положения стоя в положение сидя, что позволяет бедрам также сгибаться до положения, параллельного полу [35]. При ригидности поясничного отдела уменьшается отклонение таза назад, что увеличивает степень сгибания в ТС [36]. Это увеличивает риск ущемления передней нижней подвздошной ости или переднего края вертлужной впадины, и уменьшает охват вертлужной впадиной задненижней части головки бедренной кости в положении сидя. При такой патологии позвоночника важно, чтобы вертлужный компонент был установлен с достаточным наклоном вперед [19]. Жесткость позвоночника может быть повышена у пациентов старше 65 лет и при угле поясничного лордоза меньше <45° стоя [33]. Позвоночник также будет ригидным при предшествующем спондилодезе. Ат отметить, что у больных со спондилодезом 4 и более позвонков риск нестабильности эндопротеза повышается, по сравнению с пациентами со сращением 3 и менее позвонков [37]. При болезни Бехтерева отмечается ригидность позвоночника. Существуют особые сложности при позиционировании

-

2. Деформация позвоночника, или сагиттальный дисбаланс позвоночника. При данной патологии разница между ПУТ и ПЛ превышает 10°, и передняя тазовая плоскость (ПТП) отклоняется от вертикали [29]. Такая деформация часто является результатом дегенеративных изменений позвоночника, постепенно возникают компенсаторные механизмы, изменяется осанка для поддержания сбалансированного положения [39]. Одним из таких механизмов является увеличение наклона таза назад в положении стоя [40]. Следовательно, необходимо планировать расположение вертлужного компонента протеза с учетом плоскости таза пациента и степени деформации позвоночника.

вертлужного компонента эндопротеза при анкилозирующем спондилоартрите (АС), так как нередко встречается деформация вертлужной впадины, её аномальные отведение и антеверсия [38]. У пациентов с АС сращения шейного и поясничного отделов позвоночника компенсируются переразгибанием бедра, что впоследствии увеличивает антеверсию вертлужного компонента протеза. Поэтому необходимо избегать чрезмерной антеверсии у таких больных [38].

В 2019 году Vigdorchik и соавторы предложили хирургические рекомендации для каждого типа нарушения ПТК [41]. На рентгенограммах необходимо рассчитать переднюю тазовую плоскость (ПТП) и НК. ПТП – это плоскость между двумя передне-верхними остями подвздошных костей (или точка посередине двух остей, если они не накладываются друг на друга) и лобковым сочленением [41]. При оценке ПТП относительно коронарной плоскости тела говорят о функциональной тазовой плоскости (ФТП) [13]. Она может быть в виде вертикальной или наклоненной вперед или назад линии. При отклонении таза кзади более, чем на 13°, необходимо оценить степень деформации позвоночника [41]. Также рассчитывают разницу НК в положении стоя и сидя. Изменение НК (ΔНК) менее чем на 10° свидетельствует о ригидности позвоночника [23, 34] (рисунок 3).

Рисунок 3 - Параметры пояснично-тазового комплекса, которые используются в классификации Vigdorchik и соавторов [19].

Примечание: Передняя тазовая плоскость (ПТП) – желтая линия. Наклон таза (НТ) – красные линии. Измерения показывают у пациента нормальное положение позвоночника (вертикальная ПТП), его ригидность (ΔНК <10°).

Классификация взаимоотношений таза и позвоночника:

-

1 - Нормальное положение позвоночника (вертикальная ПТП)

-

2 - Деформация позвоночника (ПТП >13°)

A - Нормальная подвижность позвоночника (определяется как ΔНК>10°)

B - Ригидность позвоночника (определяется как ΔНК <10°)

Таблица 2

Целевое расположение вертлужного компонента протеза для каждой группы классификации ПТК Vigdorchik и соавт. [19]

|

Группа |

Классификация |

Целевое расположение эндопротеза: инклинация; анте-версия |

|

1А |

Нет деформации позвоночника (вертикальная ПТП) + Нормальная подвижность позвоночника (ΔНК>10°) |

40°; 20-25° |

|

1В |

Нет деформации позвоночника (вертикальная ПТП) + Ригидность позвоночника (ΔНК <10°) |

45°; 25-30° |

|

2А |

Деформация позвоночника кпереди (ПТП >13°) + Нормальная подвижность позвоночника (ΔНК>10°) |

40°; 20-25° |

|

Деформация позвоночника кзади (ПТП >13°) + Нормальная подвижность позвоночника (ΔНК>10°) |

40°; 25°, но антевер-сия меньше, чем при исходной анатомии |

|

|

2В |

Деформация позвоночника кпереди (ПТП >13°) + Ригидность позвоночника (ΔНК <10°) |

40°; 25° |

|

Деформация позвоночника кзади (ПТП >13°) + Ригидность позвоночника (ΔНК <10°) |

40°; 25°, но антевер-сия меньше, чем при исходной анатомии, или 45°; 25-30° относительно ФТП |

Примечание: ПТП – передняя тазовая плоскость, ΔНК – изменение наклона таза в положении стоя и сидя, ФТП – функциональная тазовая плоскость

Результаты проспективного исследования, в котором оценивался этот предоперационный протокол у 3777 па- циентов, показали 99,2% выживаемость без вывиха за 5 лет [41].

Однако известно, что при использовании навигационных систем, учитывающих ПТП, на каждый градус увеличения наклона таза увеличивается и антеверсия вертлужного компонента эндопротеза на 0,7°–0,8° [42]. Следовательно, ПТП не является надежным ориентиром для позиционирования вертлужного компонента [43]. Кроме того, не было обнаружено никаких связей между ПТП и НК в положении стоя [44]. В свою очередь НК сильно коррелирует с ПУТ в положении стоя и сидя [45]. Поэтому НК был предложен в качестве ориентира для навигации при ТЭТС.

Zagra и соавторы объединили несколько классификаций и предложили для каждой группы пациентов рекомендации по ТЭТС (таблица 3) [13].

Таблица 3

Классификация ПТК Zagra и соавт. [13]

|

Характеристика поясничнотазового комплекса |

Ригидность позвоночника |

Нет изменений |

Гипермобильность таза |

|

|

Кифотический таз, постоянный угол таза >40° |

постоянный угол таза <40° |

|||

|

Инклина-ция вертлужного компонента эндопротеза |

Обычная или увеличенная |

Увеличенная – 45° |

Обычная – 40° |

Уменьшенная – 35-40° |

|

Антевер-сия вертлужного компонента эндопротеза |

Уменьшенная – 15-20° |

Увеличенная – 20-25° |

Обычная – 20° |

Уменьшенная – 15-20° |

В случае диагностики ригидности ПТК (ΔНК <10°) требуется увеличение инклинации (45°), антеверсии вертлужного компонента (20–25°) и совместно вертлужного компонента и бедра (35–50°) для компенсации уменьшенного наклона таза кзади в положении сидя [46]. Уменьшение наклона таза при переходе в положение сидя приводит к повышенному сгибанию бедра, что увеличивает риск заднего вывиха эндопротеза [47]. Однако у пациентов с тяжелой степенью дегенеративных изменений позвоночника (группа D по Бордоской классификации) наоборот требуется меньшая антеверсия ветрлужного компонента, особенно при ПУТ> 40° (2 тип ПТК). Высокая степень ретроверсии таза кзади в положении стоя сопряжена с риском заднего импинджмента и передней дислокации протеза [13].

Предоперационная подготовка

Vigdorchik и соавторы рекомендуют перед операцией сделать 3 рентгеновских снимка: переднезадняя рентгенограмма в боковой проекции поясничного отдела позвоночника и тазобедренного сустава в положении стоя и сидя, а также рентгенография бедра в 2 проекциях [19].

Пациентам с заболеваниями позвоночника также возможно показаны рентгенография с функциональными пробами, рентгеноскопия позвоночника и таза, EOS или КТ [11]. КТ может использоваться для оценки антеверсии таза, степени деформации вертлужной впадины у пациентов с АС [38], однако в положении лежа измерения могут быть неточным [48].

Послеоперационная нестабильность эндопротеза

Концепция функциональной ориентации вертлужной впадины помогает объяснить почему у одних пациентов с установленным эндопротезом в пределах безопасной зоны встречаются вывихи, а у других даже при аномальном положении вертлужного компонента – нет. На ФТП в значительной степени влияет ригидность позвоночника [49,50]. Спондилёз в значительной степени повышает риск вывиха после ТЭТС, к тому же риск возрастает с увеличением количества сращенных позвонков [37]. Также риск нестабильности повышен у лиц с деформацией позвоночника: 8% по сравнению с 1.5% в контрольной группе [51].

Только в 59,3% операций ТЭТС удается достичь целевого положения вертлужного компонента эндопротеза [52], поэтому необходимы новые подходы к интраоперационной навигации при установке протеза. Для установки вертлужного компонента можно использовать традиционные методы и анатомические ориентиры, такие как передне-верхняя подвздошная ость, седалищное отверстие и поперечная связка вертлужной впадины, или техническую помощь. Если вертлужный компонент соответствует поперечной связке вертлужной впадины, то она будет находиться на уровне 20,5°±7° антеверсии относительно ПТП [53]. Однако это относится только к пациентам без деформации позвоночника в сагиттальной плоскости в положении стоя. Для пациентов функциональная зона безопасности которых выходит за пределы безопасной зоны, разработанной Lewinnek, необходимо индивидуальное позиционирование вертлужного компонента эндопротезов. В таких случаях использование компьютерной навигации и роботизированной хирургии могут снизить количество неблагоприятных исходов ТЭТС [54]. Применение таких систем позволяет моделировать оптимальный наклон/версию до установки имплантата, а также построить виртуальный диапазон движений эндопротеза с низким риском импинджмента [55].

Заключение

Персонализированный подход при ТЭТС позволяет оптимизировать положение имплантата в соответствии с анатоми- ческими вариациями каждого пациента и функциональной ориентацией вертлужной впадины. Это может повысить стабильность сустава и уменьшить риск осложнений эндопротезирования, частоту повторный оперативных вмешательств [55]. Классификации нарушений пояснично-тазового комплекса необходимы для выбора индивидуальной хирургической тактики для ТЭТС у пациентов с сопутствующими заболеваниями тазобедренного сустава и позвоночника. У больных с ригидностью или деформацией позвоночника повышен риск вывиха эндопротеза [32,56]. Хотя в настоящее время существует мало клинических доказательств преимущества такого подхода, необходимы дальнейшие исследования для разработки универсальной системы, одобренной специалистами по эндопротезированию, а также проверенной на достаточном количестве пациентов [13].