Предоперационное планирование оптимального хирургического доступа при реконструкции переходного шейно-грудного отдела позвоночника

Автор: Островский В.В., Лихачев С.В., Зарецков В.В., Арсениевич В.Б., Щаницын И.Н., Шульга А.Е., Бажанов С.П., Сумин Д.Ю., Папаев А.В.

Журнал: Кафедра травматологии и ортопедии @jkto

Рубрика: Оригинальное исследование

Статья в выпуске: 1 (47), 2022 года.

Бесплатный доступ

Хирургическое лечение пациентов с повреждениями, локализованными в переходном шейно-грудном отделе позвоночника, представляет собой актуальную проблему. Выбор хирургического доступа по настоящее время является предметом дискуссий. Это связано с технической сложностью доступа, обусловленной топографической анатомией этой области и тяжестью возможных сопутствующих осложнений. Предоперационный анализ компьютерных томограмм позволяет оценить индивидуальные особенности и в каждом случае планировать оптимальный вариант доступа к переходному шейно-грудному отделу позвоночника. Описаны многочисленные методики предоперационного планирования, не лишенные, однако, некоторых недостатков при использовании у пациентов с травмой позвоночника. Предложен альтернативный вариант планирования, заключающийся в измерении грудинно-шейного угла, образуемого линией перпендикулярной нижней замыкательной пластинки C7 позвонка и линией, проходящей от середины нижней замыкательной пластинки C7 позвонка к рукоятке грудины. На основе базы данных компьютерных томограмм пациентов определены нормальные значения и пороговые значения грудинно-шейного угла для определения возможности выполнения переднего доступа к С7, Th1 или Th2 позвонкам без манубриотомии и стернотомии. В клинической практике важно оценивать грудинно-шейный угол на предоперационных сагиттальных снимках при планировании переднего доступ к шейно-грудному переходу.

Переходный шейно-грудной отдел, хирургический доступ, предоперационное планирование, спондилосинтез

Короткий адрес: https://sciup.org/142234861

IDR: 142234861 | УДК: 611.711.1+5:617-089.844 | DOI: 10.17238/2226-2016-2022-1-38-45

Текст научной статьи Предоперационное планирование оптимального хирургического доступа при реконструкции переходного шейно-грудного отдела позвоночника

Conflict of interests: the study was performed within the project ‘Optimization of surgical reconstruction techniques for injuries and diseases of spine junctions using contemporary capacities of biomechanical simulation’, reg. No АААА-А17-1170707660038-0.

Funding: the study had no sponsorship

Введение. Повреждения переходного шейно-грудного отдела позвоночника составляют до 3,5% всей травмы позвоночного столба. Большинство реконструктивных вмешательств в С6-Th2 зоне выполняется из переднего доступа. При этом передний доступ к нижней границе переходного шейно-грудного отдела является нетривиальной задачей для хирурга. Sharan A.D. с соавт. показали, что тела позвонков Тh2 и Тh3 в большинстве случаев соответствуют уровню яремной вырезки рукоятки грудины, а Тh4-Тh5 позвонки – уровню синхондроза рукоятки с телом грудины [1]. Считается, что стандартный нижнешейный доступ по Cloward обеспечивает достаточную экспозицию до Тh2 позвонка, доступ с пересечением рукоятки грудины – до Тh3 позвонка, а латеральный трансторакальный доступ – ниже Тh3 позвонка [2]. Несмотря на то, что большинством авторов описывается возможность при нижнешейном доступе инструментирования Тh1 и даже Тh2 позвонков [2–5], в клинической практике мы сталкиваемся с индивидуальными анатомическими особенностями, влияющими на особенности доступа. Скелетирование передней поверхности тел С6-Th2 позвонков оптимально выполнять из стандартного нижнешейного доступа Cloward, однако у некоторых пациентов в зависимости от анатомических особенностей, таких как форма грудной апертуры, высота расположения рукоятки грудины и степень шейно-грудного кифоза требуется выполнение ману- бриотомии для обеспечении работы на уровне Th1-Th2 [1, 6]. Предоперационный анализ рентгенографии и компьютерных томограмм (КТ) позволяет оценить индивидуальные особенности и в каждом случае планировать оптимальный вариант доступа к переходному шейно-грудному отделу позвоночника.

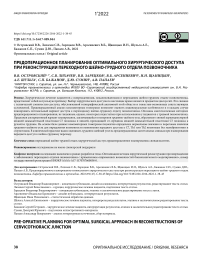

В доступной литературе описано несколько рентгенографических показателей нижнешейного отдела позвоночника: линия межпозвонкового диска, угол входа в грудную клетку (thoracic inlet angle/TIA), проекционный угол (рис. 1).

Существует ряд ограничений и недостатков предложенных методов оценки доступа к шейно-грудному переходу (ШГП). В связи с этим принято решение оценить удобство использования такого рентгенологического показателя как грудинно-шейный угол (sternocervical angle/SCA). На основе базы данных КТ случайных взрослых пациентов определены нормальные значения и пороговые значения SCA для определения возможности выполнения переднего доступа к С7, Th1 или Th2 позвонкам без манубриотомии и стернотомии.

Материал и методы. Для этого исследования не требовалось согласия пациентов. DICOM-файлы КТ для оценки предложенного показателя – SCA – были получены из базы данных НИИТОН СГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава РФ. Были включены сканы пациентов в возрасте более 16 лет, чтобы исключить потенциальное влияние недоразвития скелета.

Критериями исключения были: заболевания, препятствующие проведению измерений в сагиттальной плоскости (опухоль, травма, фиксированная деформация позвоночника, предшествовавшая операция), аномальное количество тел позвонков.

Проведен анализ 84 КТ. Регистрировались данные о пациенте, включая диагноз, возраст и пол. Проводили измерение проекционного угла [7] для С7, Th1 и Th2 позвонков и SCA (рис. 2). При анализе мы провели оценку нового рентгенологического показателя в зависимости от пола и возраста, а также выявили пороговые значения SCA для определения возможности выполнения переднего шейного доступа без манубриотомии. Все радиологические измерения были выполнены одним хирургом с использованием программы Intelli-Space Portal (Phillips).

Рисунок 1. Варианты планирования переднего доступа к переходному шейно-грудному отделу позвоночника. А. Линия межпозвонкового диска – прямая линия, проходящая параллельно через дисковое пространство и над рукояткой грудины. Б. Шейно-грудной угол (cervico-thoracic angle/ CTА) – угол между горизонтальной линией от вырезки рукоятки грудины до переднего края соответствующего позвонка и линией, соединяющей рукоятку грудины и середину передней границы межпозвонкового диска C7/T1. В. Угол обзора хирурга – угол между линией обзора хирурга параллельной нижней замыкательной пластине и горизонтальной линией, проходящей через верхнюю точку рукоятки грудины. Г. Угол входа в грудную клетку (thoracic inlet angle/TIA) – угол, образованный линией от вершины рукоятки грудины к середине верхней замыкательной пластинки T1 позвонка и линией, перпендикулярной верхней замыкательной пластине. Д. Проекционный угол – угол, образуемый линией, проходящей вдоль верхней замыкательной пластинки тела позвонка (C7-Th2), и линией, проходящей от передневерхнего угла тела позвонка к рукоятке грудины. Е. Грудинно-шейный угол (sternocervical angle/SCA) – угол, образуемый линией перпендикулярной нижней замыкательной пластинки C7 позвонка и линией, проходящей от середины нижней замыкательной пластины C7 позвонка к рукоятке грудины.

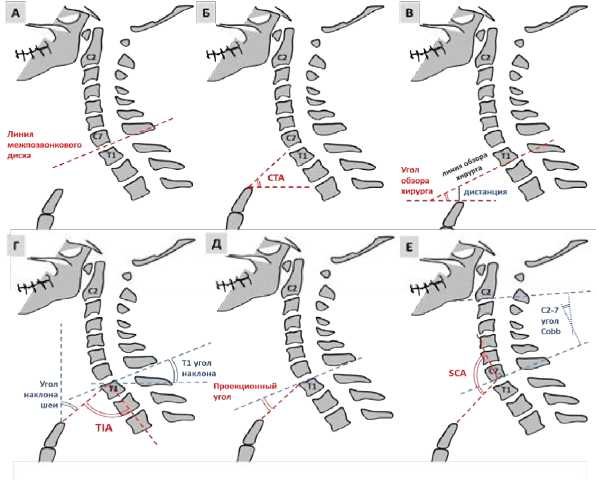

Рисунок 2. А. Проекционный угол – угол, образуемый линией, проходящей вдоль верхней замыкательной пластинки тела позвонка (C7-Th2), и линией, проходящей от передневерхнего угла тела позвонка к рукоятке грудины. Б. SCA – угол, образуемый линией перпендикулярной нижней замыкательной пластинки C7 позвонка и линией, проходящей от середины нижней замыкательной пластины C7 позвонка к рукоятке грудины.

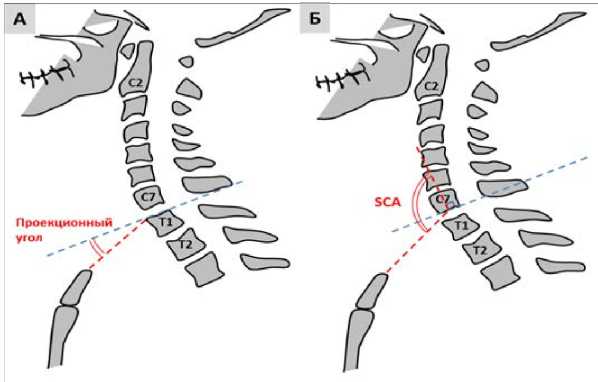

Для оценки возможности доступа к С7, Th1 или Th2 позвонкам мы выбрали проекционный угол, как наиболее удобный и информативный из изученных ранее показателей. Проекционный угол – угол, образуемый линией, проходящей вдоль верхней замыкательной пластинки тела позвонка (C7-Th2), и линией, проходящей от передневерхнего угла тела позвонка к рукоятке грудины. Считали положительный проекционный угол и отрицательный до -20 град. достаточным для стандартного переднего доступа без манубриотомии. При отрицательном проекционном угле более -20 град. – доступ считали затруднительным, требующим дополнительной манубриотомии. Примеры расчета угла проекционного угла к С7, Th1 и Th2 позвонкам представлены на рисунке 3.

Рисунок 3. Примеры расчета проекционного угла к С7, Th1 и Th2 позвонкам

SCA – угол, образуемый линией перпендикулярной нижней замыкательной пластинки C7 позвонка и линией, проходящей от середины нижней замыкательной пластины C7 позвонка к рукоятке грудины.

При статистической обработке данных применяли программы Microsoft Excel 2010 и SPSS 21.0. При обработке данных применяли методы непараметрической статистики в связи с ненормальным распределением большинства параметров (оценка нормальности распределения по критериям Колмогорова-Смирнова и Шапиро-Уилка) и малой выборкой. Для описания количественных данных использовали медиану и 25-75 процентили (квартили). Качественные признаки были представлены в абсолютных значениях и процентах. Для выявления связи между параметрами применяли корреляционный анализ Спирмена (до 0,3 – слабая связь, 0,3-0,7 – умеренная, 0,7-1,0 –сильная). Для выявления порога значимых значений количественных признаков строили ROC-кривые с оценкой индекса Юдена. Для всех используемых методов оценивали двустороннюю значимость (р < 0,05).

Результаты. Медиана возраста составила 61 год (квартили: 54-67, мин. – 26, макс. - 80 лет). Превалировали мужчины (79 %). В большинстве случаев (83 %) пациентам проводилось КТ исследование по поводку патологии сосудов шеи и головы (атеросклероз, извитость, диссекция или тромбоз артерий, артерио-венозная мальформация, аневризма интракраниальных сосудов) (табл. 1).

Таблица 1.

Данные по возрасту, полу, диагнозу, а также проекционный и грудинно-шейный углы вошедших в исследование снимков КТ

|

Параметр |

n=84 |

|

Возраст, года, Me (квартили) |

61 (54; 67) |

|

Мужчины, n (%) |

66 (79 %) |

|

Диагноз, n (%) |

|

|

Патология сосудов головы и шеи |

70 (83 %) |

|

Синдром грудного выхода |

2 (2 %) |

|

Онкология |

7 (8 %) |

|

Перелом зубовидного отростка |

2 (2 %) |

|

Повреждение плечевого сплетения |

1 (1 %) |

|

Норма |

2 (2 %) |

|

Проекционный угол С7, град., Me (квартили) |

4 (0; 16) |

|

Проекционный угол Th1, град., Me (квартили) |

- 16 (-7; -24) |

|

Проекционный угол Th2, град., Me (квартили) |

- 33 (-26; -41) |

|

Грудинно-шейный угол, град., Me (квартили) |

93 (86; 104) |

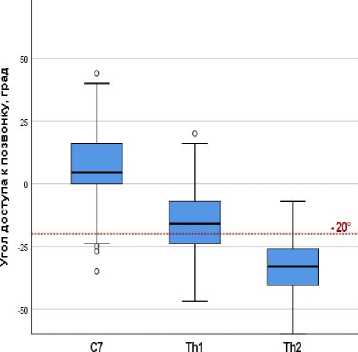

Проекционный угол позволял осуществить доступ без манубриотомии (больше -20 град.) в 93 %, 67 % и 13 % для С7, Th1 и Th2 позвонков, соответственно (рис. 4). Выявлена умеренная отрицательная корреляция проекционных углов для всех исследуемых позвонков с возрастом (коэффициент Спирмена = -0,4, р < 0,001). Не выявлена корреляция с полом.

позвонок

Рисунок 4. А. Медиана и размах данных проекционного угла для С7, Th1 и Th2 позвонков

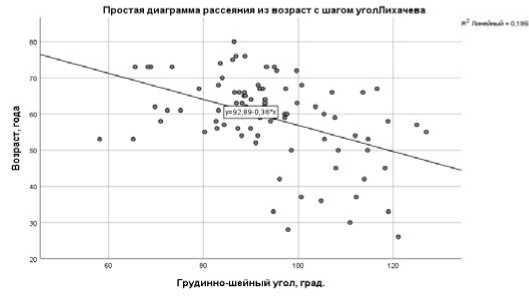

Медиана SCA составила 93 град. (квартили: 86; 104, мин. 58 град., макс. 127 град.). Как и для проекционных углов, выявлена умеренная отрицательная коррелляция с возрастом (коэффициент Спирмена = -0,4, р < 0,001), и не было зависимости от пола (рис. 5).

Рисунок 5. Диаграмма рассеивания для возраста и грудинно-шейного угла. Выявлена умеренная отрицательная корреляция с возрастом (коэффициент Спирмена = -0,4, р < 0,001)

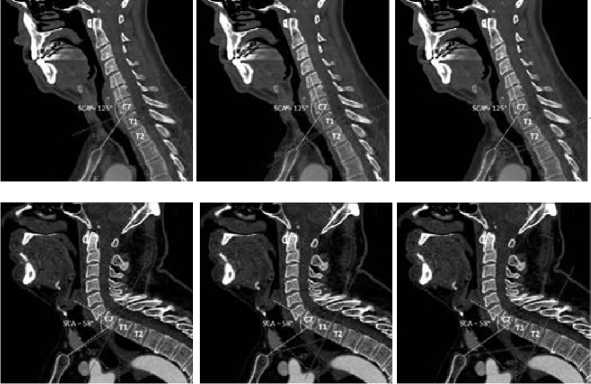

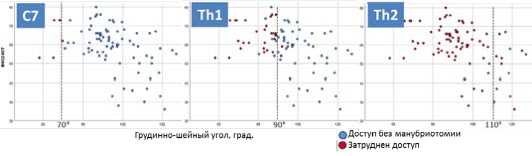

Выявлена сильная корреляция грудинно-шейного угла с проекционным углом для С7, Th1 и Th2 позвонков (коэффициент Спирмена = 0,96; 0,91 и 0,77, соответственно, р < 0,001). Проведен ROC-анализ с расчётом индекса Юдена для поиска пограничного значения грудинно-шейного угла, при котором можно выполнить доступ к позвонку без манубриотомии (проекционный угол к соответствующему позвонку больше -

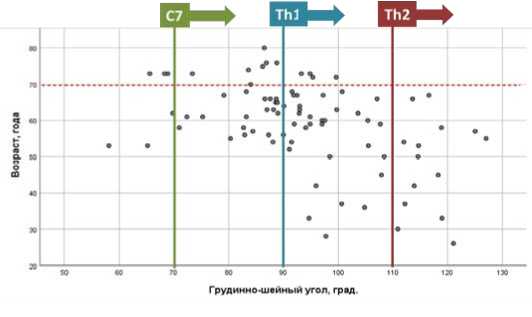

20 град.). Выявлено, что доступ к С7 позвонку без манубрио-томии можно осуществить при грудинно-шейном угле более 70 град. в 100% случаев, к Th1 позвонку при угле более 90 град. – в 94 % случаев, и к Th2 позвонку при угле более 110 град. – в 43 % случаев (рис. 6). Следует отметить, что при возрасте более 70 лет доступ к Тh2 позвонку без манубриотомии ограничен.

Рисунок 6. Пограничные значения SCA, при котором можно выполнить доступ к позвонкам С7, Th1 и Th2 без манубриотомии

Обсуждение. Самым простым рентгенологическим параметром является линия межпозвонкового диска (прямой линией, проходящая параллельно через дисковое пространство и над рукояткой грудины). По данным Karikari I.O. с соавт., наиболее распространенным доступным уровнем был Тh1-Тh2, за ним следовали С7-Тh1, Тh2-Тh3 и С6-С7 [8]. Авторы обнаружили, что доступ к C7-Th1 возможен через простой нижнешейный доступ у 77 % пациентов. Кроме того, у двух третей пациентов таким способом можно достичь Тh1-Тh2 позвонков.

Teng Н. с соавт. в 2009 г. предложили для определения объема операции в зависимости от локализации поражения использовать шейно-грудной угол (cervicothoracic angle/CTА), который представляет собой угол между горизонтальной линией от вырезки рукоятки грудины до переднего края соответствующего позвонка и линией, соединяющей рукоятку грудины и середину передней границы межпозвонкового диска C7/Th1 [9]. Авторы показали, что у большинства пациентов с поражением ШГП применим стандартный нижнешейный супрастернальный доступ или комбинированный доступ с манубриотомией и сохранением грудино-ключичных суставов. Выполнение спондилосинтеза из переднего доступа у пациентов с относительно длинной шей удобнее из-за меньшей вероятности применения манубриотомии.

В 2011 г. Falavigna А. с соавт. представили идею так называемой «линии обзора хирургов» в качестве ориентира при принятии решения о необходимости манубриотомии [10]. Эта линия похожа на линию межпозвонкового диска, но более точна. Авторы определили линию как параллельную нижней замыкательной пластины здорового позвонка или позвонка над грыжей межпозвонкового диска.

Hong-Ming Xu с соавт. проанализировали 222 магнитнорезонансных томограмм шейногрудного перехода в срединно-сагиттальном срезе [11]. Авторы исследовали угол между линией обзора хирурга и горизонтальной линией, проходящей через верхнюю точку рукоятки грудины, а также дистанцию между рукояткой грудины и линией обзора хирурга. Авторы отметили, что и дистанция, и угол значительно различались в зависимости от пола, причем у женщин дистанция больше, а угол меньше, чем у мужчин. Это связано с более прямым женским позвоночником. Таким образом, у мужчин доступ к ШГП без манубриотомии сложнее, данная категория пациентов имеет больший сопутствующий риск осложнений при переднем доступе. Существенной разницы в зависимости от возраста авторы не выявили.

Lee S.H. с соавт. в 2012 г. описали угол входа в грудную клетку (TIA) как угол, образованный линией от вершины рукоятки грудины к середине верхней замыкательной пластинки T1 позвонка и линией, перпендикулярной верхней замыкательной пластинке [12]. Авторы показали высокую корреляцию нового показателя с другими параметрами сагиттального баланса (Cranial offset, Cervical tilting, Cranial tilting, Т1 угол наклона, угол C0-2, угол C2-7, Cranial offset, Cervical tilting, Cranial tilting). Кроме того, авторы предположили, что, в связи с относительной неподвижностью комплекса грудина-ребра-Тh1 позвонок, TIA является фиксированным параметром, не зависящим от положения тела в пространстве в отличие от других показателей.

В 2021 г. Joseph F. Baker [7] предложил еще один параметр для оценки переднего доступа к ШГП - проекционный угол. Проекционный угол был положительным, если проекция находилась над рукояткой. Кроме того, авторы исследовали TIA, входное расстояние грудной клетки (thoracic inlet distance/TID – расстояние в мм от середины верхней замыкательной пластинки Т1 до вершины рукоятки) и угол наклона таза (pelvic incidence/ PI). Проекционный угол был положительным в 95 % для C7, 73 % для Th1 и 30 % для Th2 позвонка. Проекционный угол на всех уровнях слабо, но значимо коррелировал с возрастом и имел сильную отрицательную связь с TIA. Авторы сделали вывод, что по мере приближения TIA к 105 град. доступ к C7/ Th1 может оказаться более сложным.

Ранее было показано, что стандартные параметры оценки сагиттального баланса, такие как: угол наклона Th1 позвонка (угол между линией, проведенной через верхнюю замыкательную пластину Th1, и горизонтальной осью), степень смещения центра тяжести C2-C7 (sagittal vertical axis/SVА C2-C7 – расстояние от верхнего заднего края C7 до вертикальной линии, проходящей через центр C2), сильно зависят от положения и осанки [13]. Таким образом, применение их для определения возможностей переднего доступа ограничено. Предложенные выше параметры (линия межпозвонкового диска, шейно-грудной угол и угол обзора хирурга) предназначены для оценки доступа к межпозвонковым дискам при дегенеративных заболеваниях, и не являются достаточно удобными и точными при травмах позвоночника, когда требуется более широкое выделение тел позвонков для инструментирования. TIA наиболее подходящий параметр для оценки необходимости манубриотомии при доступе к ШГП, однако также имеет ряд недостатков. Применение такого способа предоперационного планирования как TIA в клинической практике имеет некоторые ограничения вследствие привязки к анатомическим ориентирам, которые могут быть утеряны вследствие особенностей травмы (взрывные переломы позвонков) или их смещению при повреждениях типа С. TIA тяжело оценить при боковой рентгенографии из-за плохой визуализации верхних грудных позвонков. При оценке проекционного угла возникают сложности в понимании положительных и отрицательных углов.

Для устранения этих недостатков, упрощения и стандартизации мы предложили новый удобный рентгенологический показатель, позволяющий оценить возможность стандартного нижнешейного доступа Cloward без манубриотомии и стернотомии для доступа к С7-Т2 позвонкам. Грудинно-шейный угол (sternocervical angle/SCA) – угол, образуемый линией перпендикулярной нижней замыкательной пластинки C7 позвонка и линией, проходящей от середины нижней замыкательной пластины C7 позвонка к рукоятке грудины. Для определения SCA используется стандартный параметр оценки саггитального баланса – угол С2-7 Cobb. Оценка SCA можно проводить по данным рентгенографии, МРТ и КТ. Всегда положительный угол устраняет возможные ошибки в оценке параметра. SCA позволяет оценить возможность доступа при нестабильной травме ШГП, в том числе – дислокационного типа.

Интересно, что из нашего анализа случайных КТ взрослых пациентов этот метод предсказывает, что доступ без манубри-отомии может быть выполнен в 93 %, 67 % и 13 % для С7, Th1 и Th2 позвонков, соответственно. Несмотря на то, что мы изучали только данные КТ, предложенный показатель грудинно-шейный угол может использоваться и при анализе стандартной рентгенографии и магнитно-резонансной томографии. В нашем исследовании выявлена зависимость грудинно-шейного угла от возраста, что согласуется с данными Baker J.F. с соавт. [7]. Причем показано, что у пожилых пациентов доступ может быть затруднен, и практически невозможен при необходимости инструментировать Th2 позвонок у пациентов старше 70 лет.

Тем не менее, настоящее исследование имеет ряд ограничений. Мы не оценивали рост, массу, ИМТ и специфические анатомические вариации. Медиана возраста в нашем исследовании составила 61 год, тогда как хирургическое лечение при травме ШГП по данным литературы чаще наблюдается у более молодых пациентов 40-50 лет [14-16]. Кроме того, несмотря на то, что мы не включали в настоящее исследование пациентов с травмой и дегенеративным поражением шейного отдела позвоночника, тем не менее, иногда наблюдались изменения сагиттального баланса у пациентов старшей возрастной группы с дегенеративными поражениями позвоночника.

Вывод. Таким образом, мы описали альтернативный метод определения возможности при стандартном переднем шейном доступе без манубриотомии и стернотомии выделить и инструментировать шейно-грудной переходный отдел. Данное исследование повлияло на нашу повседневную клиническую работу. На сегодняшний день мы считаем важным оценивать грудинно-шейный угол на предоперационных сагиттальных снимках при планировании переднего доступ к шейно-грудному переходу. Эта информация имеет важное значение для предоперационной подготовки и обсуждения с пациентом оптимальной тактики лечения перед операцией.

Список литературы Предоперационное планирование оптимального хирургического доступа при реконструкции переходного шейно-грудного отдела позвоночника

- Sharan A.D., Przybylski G.J., Tartaglino L. Approaching the upper thoracic vertebrae without sternotomy or thoracotomy: a radiographic analysis with clinical application. Spine (Phila Pa 1976). 2000;25(8):910-916. DOI: 10.1097/00007632-200004150-00003

- Kaya R.A., Türkmenoğu O.N., Koç Ö.N., Genç H.A., Çavuçoğu H., Ziyal I.M., Aydin Y. A perspective for the selection of surgical approaches in patients with upper thoracic and cervicothoracic junction instabilities. Surg Neurol. 2006;65(5):454-463. DOI: 10.1016/J.SURNEU.2005.08.017

- Le H., Balabhadra R., Park J., Kim D. Surgical treatment of tumors involving the cervicothoracic junction. Neurosurg Focus. 2003;15(5):1-7. DOI: 10.3171/FOC.2003.15.5.3

- Miscusi M., Bellitti A., Polli F.M. Surgical approaches to the cervico- thoracic junction. J Neurosurg Sci. 2005;49(2):49-57.

- Dubey S., Agrawal A. Expansile manubriotomy for ventral cervicothoracic junction disease. Neurol India. 2018;66(1):168-173. DOI: 10.4103/0028-3886.222851

- Gieger M., Roth P.A., Wu J.K. The anterior cervical approach to the cervicothoracic junction. Neurosurgery. 1995;37(4):704-710. DOI: 10.1227/00006123-199510000-00014

- Baker J.F. Analysis of sagittal thoracic inlet measures in relation to anterior access to the cervicothoracic junction. Glob spine J. 2021; 21;21925682211005730. DOI: 10.1177/21925682211005730

- Karikari I.O., Powers C.J., Isaacs R.E. Simple method for determining the need for sternotomy/manubriotomy with the anterior approach to the cervicothoracic junction. Neurosurgery. 2009;65(6 Suppl):E165-6, discussion E166. DOI: 10.1227/01.NEU.0000347472.07670.EB

- Teng H., Hsiang J., Wu C., Wang M., Wei H., Yang X., Xiao J. Surgery in the cervicothoracic junction with an anterior low suprasternal approach alone or combined with manubriotomy and sternotomy: an approach selection method based on the cervicothoracic angle. J Neurosurg Spine. 2009;10(6):531-542. DOI: 10.3171/2009.2.SPINE08372.

- Falavigna A., Righesso O., Teles A.R. Anterior approach to the cervicothoracic junction: proposed indication for manubriotomy based on preoperative computed tomography findings. J Neurosurg Spine. 2011;15(1):38-47. DOI: 10.3171/2011.3.SPINE10342

- Xu H.M., Hu F., Wang X.Y., Tong S.L. Magnetic Resonance-Based Morphological Features of the Manubrium and the Surgeons’ View Line: When to Use Manubriotomy? World Neurosurg. 2019;S1878-8750(19)30152-4. DOI: 10.1016/J.WNEU.2019.01.055

- Lee S.H., Kim K.T., Seo E.M., Suk K.S., Kwack Y.H., Son E.S. The influence of thoracic inlet alignment on the craniocervical sagittal balance in asymptomatic adults. J Spinal Disord Tech. 2012;25(2):E41-47. DOI: 10.1097/BSD.0B013E3182396301

- Jun H.S., Chang I.B., Song J.H., Kim T.H., Park M.S., Kim S.W., Oh J.K. Is it possible to evaluate the parameters of cervical sagittal alignment on cervical computed tomographic scans? Spine (Phila Pa 1976). 2014;39(10):E630-636. DOI: 10.1097/BRS.0000000000000281

- Amin A., Saifuddin A. Fractures and dislocations of the cervicothoracic junction. J Spinal Disord Tech. 2005;18(6):499-505. DOI: 10.1097/01.BSD.0000156831.76055.F0

- Ластевский А.Д., Лукинов В.Л., Рерих В.В. Прогнозирование потери коррекции после изолированной передней стабилизации при хирургическом лечении вывихов шейных позвонков субаксиальной локализации. Хирургия позвоночника. 2020;17(3):20-31. [Lastevsky A.D., Lukinov V.L., Rerikh V.V. Predicting the loss of correction after isolated anterior stabilization in the surgical treatment of subaxial cervical dislocations. Hirurgiâ pozvonočnika (Spine Surgery). 2020;17(3):20-31. In Russian]. DOI: 10.14531/ss2020.3.20-31

- Островский В.В., Лихачев С.В., Бажанов С.П., Джумагишиев Д.К., Бахарев Р.М., Зарецков В.В. Нестабильное неосложненное повреждение переходного шейно-грудного отдела позвоночника. Клиническое наблюдение и обзор литературы. Кафедра травматологии и ортопедии. 2020;(3):31-38. [Ostrovskij V.V., Likhachev S.V., Bazhanov S.P., Dzhumagishiev, D.K., Bakharev R.M., Zaretskov V.V. Unstable uncomplicated injury of cervicothoracic junction. A clinical case report and literature review. Kafedra travmatologii i ortopedii (Department of Traumatology and Orthopedics). 2020;(3):31-38. In Russian]. DOI: 10.17238/issn2226-2016.2020.3.31-38