Предоперационное планирование при повреждениях передней крестообразной связки коленного сустава

Автор: Романов Д.А., Гаркави А.В., Кнеллер Л.О., Дрогин А.Р., Шишова А.А.

Журнал: Кафедра травматологии и ортопедии @jkto

Рубрика: Оригинальное исследование

Статья в выпуске: 1 (47), 2022 года.

Бесплатный доступ

Высокая частота неудовлетворительных результатов лечения нестабильности коленного сустава на фоне повреждения передней крестообразной связки (ПКС) обуславливает возобновление интереса к её реинсерции. Однако использование данного метода должно сопровождаться тщательным предоперационным планированием, базирующемся на оценке данных магнитно-резонансной томографии (МРТ) коленного сустава.Целью данной работы явилось определение возможности и эффективности восстановления ПКС на фоне ее проксимальных разрывов, а также информативности МРТ, выполненной в предоперационном периоде, для определения оптимальной лечебной тактики в зависимости от локализации и характера повреждения ПКС.Материал и методы. Проведен анализ хирургического лечения 201 пациентов с нестабильностью коленного сустава на фоне повреждения передней крестообразной связки. Из них 117 пациентов составили группу сравнения, где анализ проводили по протоколам МРТ-исследований и протоколам операций. Основная группа включала 84 пациента, которые находились под нашим непосредственным наблюдением. Лечебную тактику определяли на основании оценки места и характера повреждения ПКС по данным МРТ и диагностического этапа артроскопии коленного сустава.Результаты. Через 1 год после операции, выполненной по поводу повреждения ПКС, средние результаты по шкалам-опросникам в обеих группах наблюдения находились в оценочном диапазоне «отлично», однако в основной группе, где у 40,5 % пациентов выполнена реинсерция ПКС, эти показатели все же были лучше на 2,2 балла (KOOS) и на 1,5 балла (IKDS), чем в группе сравнения, где всем выполнили протезирование связки аутотрансплантатом с использованием сухожилия полусухожильной мышцы по стандартной методике All-inside. 97,1 % пациентов основной группы оценили результат как хороший или отличный, что подтверждает корректность избранной тактики. Стабильность коленного сустава была восстановлена, осложнений не отмечено.Заключение. Уточнение локализации и характера повреждения ПКС при проведении предоперационного планирования позволяет определить показания к выполнению ее реинсерции и получить через 1 год после этой операции лучшие результаты. Эта операция может быть рекомендована при проксимальных разрывах ПКС (тип I или II по Sherman) в сочетании с отсутствием выраженного разволокнения культи связки (группы А или В по Ateschrang). В то же время, окончательное решение по хирургической тактике следует принимать на основе данных диагностического этапа артроскопии, в ходе которого могут быть выявлены более тяжелые повреждения ПКС, требующие изменения операционного плана и выполнения аутотрансплантации.

Передняя крестообразная связка, реинсерция, аутотрансплантат, магнитно-резонансная томография, артроскопия

Короткий адрес: https://sciup.org/142235277

IDR: 142235277 | УДК: 617-089.844 | DOI: 10.17238/2226-2016-2022-1-46-53

Текст научной статьи Предоперационное планирование при повреждениях передней крестообразной связки коленного сустава

The high frequency of unsatisfactory results of treatment of knee joint instability against the background of anterior cruciate ligament (ACL) injurie causes renewed interest in its reinsertion. However, the use of this method should be accompanied by careful preoperative planning based on the evaluation of magnetic resonance imaging (MRI) of the knee.

The purpose of this work was to determine the possibility and effectiveness of the restoration of the ACL against the background of its proximal ruptures, as well as the informativeness of MRI performed in the preoperative period to determine the optimal therapeutic tactics depending on the localization and nature of the damage to the ACL.

Material and methods. The analysis of surgical treatment of 201 patients with instability of the knee joint on the background of the anterior cruciate ligament injurie was carried out. Of these, 117 patients made up a comparison group, where the analysis was carried out according to the protocols of MRI and protocols of operations. The main group included 84 patients who were under our direct supervision. Therapeutic tactics were determined based on an assessment of the location and nature of the ACL injurie according to MRI and the diagnostic stage of arthroscopy of the knee joint.

Results. 1 year after the operation performed for ACL injurie, the average results on the questionnaire scales in both observation groups were in the "excellent" range, however, in the main group, where 40.5% of patients underwent ACL reinsertion, these indicators were still 2.2 points better (KOOS) and by 1.5 points (IKDS) higher than in the comparison group, where all underwent ligament replacement with autotransplant using a tendon of the semitendinosus muscle according to the standard All-inside technique. 97.1% of patients in the main group rated the result as good or excellent, which confirms the correctness of the chosen tactics. The knee joint stability was restored, no complications were noted.

Conclusion. Clarification of the localization and nature of the ACL injurie during preoperative planning allows us to determine the indications for its reinsertion and obtain the best results 1 year after this operation. This operation can be recommended for proximal ruptures of the ACL (type I or II by Sherman) in combination with the absence of pronounced dislocation of the ligament stump (group A or B by Ateschrang). At the same time, the final decision on surgical tactics should be made on the basis of the data of the diagnostic stage of arthroscopy, during which more severe ACL injurie may be detected, requiring changes in the operational plan and the implementation of auto-transplantation.

Funding: the study had no sponsorship

Conflict of interests: the authors declare no conflict of interest

Повреждения передней крестообразной связки (ПКС) коленного сустава чаще всего приводят к выраженной нестабильности, существенно ограничивающей физическую активность пациентов. Это тем более неблагоприятно, что большинство таких пациентов – лица трудоспособного возраста, ведущие активный образ жизни, в том числе – профессиональные спортсмены. Развившаяся вследствие повреждения ПКС нестабильность коленного сустава может существенно повлиять на только на их качество жизни, но и на спортивную карьеру [1–3].

Накопленный ко второй половине ХХ века опыт «открытых» операций через артротомический доступ показал, что как сшивание поврежденной связки, так и ее протезирование ауто- или аллотрансплантатами, а также искусственными материалами не позволяет уверенно рассчитывать на достижение полноценного и устойчивого восстановления функции коленного сустава [4, 5].

С широким распространением малоинвазивных артроскопических методик эффективность операций по восстановлению ПКС существенно повысилась, что, соответственно, привело к расширению показаний к ним. В исследования по совершенствованию техники артроскопического восстановления ПКС, создание новых хирургических методик, разработку инструментария за последние 30 лет вложено почти столько же сил и средств, как в эндопротезирование суставов [4, 6, 7]. Относительная техническая доступность протезирования ПКС с применением артроскопических методик в сочетании с высокой степенью выявляемости ее повреждений с помощью

МРТ, привела к увлечению этими операциями даже при частичных и подсиновиальных разрывах. Вместе с тем, результаты остаются далеки от идеальных, и до 25 % пациентов после реконструкции ПКС нуждаются в повторных операциях [8, 9]. Одной из причин такого положения вещей является недооценка проприоцептивной функции крестообразных связок. При протезировании ПКС, вне зависимости от характера замещающего материала, восстанавливается только механическая, стабилизирующая функция связки, в то время как проприоцептивная практически полностью утрачивается. С этим в значительной мере связаны случаи развития после операций стойкой мышечной гипотрофии и дисбаланса [10, 11].

Биомеханические исследования коленных суставов с разрывом ПКС продемонстрировали, что проприоцептивная функция в травмированном суставе после разрыва ПКС достоверно хуже, чем с контралатеральной здоровой стороны [12–15]. Схожие результаты получены и при биомеханической оценке проприоцептивной функции коленных суставов после замещения ПКС различными трансплантатами [11, 16–18].

Пришедшее понимание важности сохранения проприоцептивной функции ПКС вернуло врачей к рассмотрению возможности не протезирования, а восстановления поврежденной связки, однако техническая возможность такой операции зависит от характера разрыва. Существует ряд классификаций, основанных именно на такой оценке [19, 20]. Все большее распространение приобретает мнение, что в случаях повреждения ПКС при определении лечебной тактики вначале следует рассмотреть именно возможность ее восстановления, и только при отсутствии этой возможности – выполнять протезирование [21, 22]. Соответственно, возрастает значение точной диагностики и проводимого на этой основе предоперационного планирования. Конечно, реинсерция ПКС не гарантирует полного сохранения ее проприоцептивной функции, но во всяком случае оставляет возможность для ее хотя бы частичного восстановления [22, 23].

Целью данной работы явилось определение возможности и эффективности восстановления ПКС на фоне ее проксимальных разрывов, а также информативности МРТ, выполненной в предоперационном периоде, для определения оптимальной лечебной тактики в зависимости от локализации и характера повреждения ПКС.

Материал и методы.

Мы провели анализ результатов лечения 509 пациентов, которым выполнили артроскопическую операцию по поводу повреждения ПКС коленного сустава.

Всем пациентом для полноценной визуализации характера повреждения ПКС перед операцией выполняли МРТ коленного сустава на аппарате с разрешением не менее 1,5 Тесла. Это позволяло определить как сам факт повреждения ПКС, подтверждая данные предварительно проведенного клинического обследования, так и конкретизировать важные подробности, касающиеся уровня повреждения и сохранности волокон связки.

Ряд пациентов, проходя обследование до обращения в нашу клинику, вместо МРТ выполняли ультрасонографическое исследование (УЗИ) коленного сустава. К сожалению, эта диагностическая методика, позволяя в сочетании с клиническими данными определить сам факт повреждения ПКС, дает недостаточно информации относительно состояния ее волокон, а, значит, не может служить основанием для принятия аргументированного решения о возможности хирургического восстановления связки.

Окончательную оценку состояния волокон передней крестообразной связки проводили на основании данных, полученных во время диагностического этапа артроскопии коленного сустава.

Оценивая характер повреждений ПКС, мы использовали две классификации.

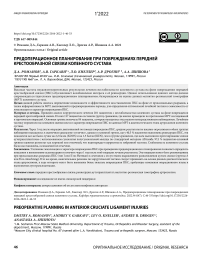

Классификация M. F. Sherman et al. [20] основана на удаленности разрыва ПКС от места ее прикрепления к бедренной кости. Согласно данной классификации авторы выделили 4 типа разрыва передней крестообразной связки: тип I – отрыв связки с минимальным оставлением связочной ткани в точке прикрепления на бедренной кости; тип II – на бедренной кости остается не более 20 % ткани; тип III – до 33 % ткани и тип IV – до 50 % связочной ткани, то есть по сути это разрыв уже в средней трети ПКС (рис.1). По данным литературы, наиболее благоприятными для первичного восстановления ПКС, в связи с особенностями кровоснабжения, являются проксимальные разрывы, соответствующие типам I и II по классификации Sherman [5, 19].

Тип 1 Тип II Тип 111 Тип IV

Рис.1. Классификация Sherman [20].

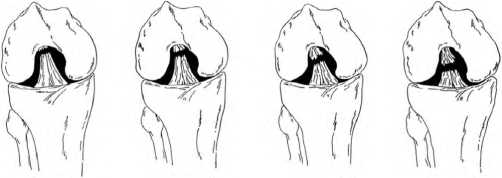

Классификация A.Ateschrang et al. [19] основана на определении повреждений синовиальной оболочки и волокон ПКС при ее разрыве. Согласно данной классификации, разрывы ПКС можно разделить на 3 группы: А – с неповрежденной синовиальной оболочкой связки; В – с повреждением синовиальной оболочки, но сохраненной двухпучковой структурой ПКС; С – с повреждением синовиальной оболочки и выраженным разволокнением ПКС. Авторы подчеркивают значимость степени этих повреждений для прогноза результатов восстановления связки, отмечая, что разрывы группы А и В имеют наилучшие результаты при выполнении шва передней крестообразной связки (рис.2).

Рис.2. Классификация Ateschrang [19].

Мы считали, что для успешного восстановления поврежденной ПКС необходимо сочетание факторов, послуживших основой данных классификаций: локализация разрыва в проксимальной части (типы I и II по классификации Sherman) и отсутствие выраженного разволокнения связки (группы А и В по классификации Ateschrang) (табл.1).

Критериями включения в исследование явились проксимальные повреждения ПКС I и II типов по классификации Sherman с давностью травмы, не превышающей 1,5 месяцев, а также высокая степень физической активности до получения травмы (работа связана с постоянными физическими нагрузками или регулярные занятия спортом).

Критериями невключения явились: наличие сопутствующих переломов костей, формирующих коленный сустав; выраженная венозная недостаточность с трофическими нарушениями поврежденной конечности; тяжелая соматическая патология, обусловливающая высокий операционный риск, а также психическая или характерологическая неспособность пациентов к конструктивному сотрудничеству в послеоперационном периоде.

Таблица 1.

Рекомендованная тактика в зависимости от характера повреждения ПКС

|

По классификации Ateschrang |

По классификации Sherman |

|

|

I и II типы (проксимальные разрывы) |

III и IV типы |

|

|

Группа А |

реинсерция |

протезирование |

|

Группа В |

реинсерция |

|

|

Группа С |

протезирование |

|

В соответствии с указанными критериями были выделены 2 группы наблюдения: ретроспективная (группа сравнения) и проспективная (основная). У всех пациентов на основании данных клинического и инструментального обследования были установлены показания к восстановлению ПКС. Спортивные травмы составили в основной группе 58,8 %, а в группе сравнения – 62,0 %, причем рофессиональные спортсмены в основной группе составили 44,1 %, а в группе сравнения – 44,0 %; (р > 0,05);. Средний возраст в основной группе – 32,2 ± 1,2 года, а в группе сравнения – 31,3 ± 0,8 года, то есть разница составила 0,9 года. Таким образом, группы наблюдения были сопоставимы.

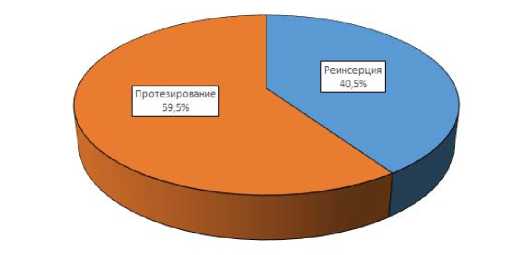

В группе сравнения всем пациентам выполнили аутопластику ПКС трансплантатом с использованием сухожилия полусухо-жильной мышцы по стандартной методике All-inside. В основной группе хирургическую тактику определяли в соответствии с нашими предложениями, и при наличии возможности выполняли реинсерцию ПКС. Все пациенты прооперированы в одной клинике бригадой отделения ортопедии. Результаты оценивали через 3, 6 и 12 месяцев после операции по шкалам KOOS (The Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score) и IKDC (International Knee Documentation Committee), так как в оценке результатов лечения повреждений связочного аппарата коленного сустава они являются одними из наиболее используемых в мировой литературе шкал, а также валидизированы в Российской Федерации.

Результаты собственных исследований.

Первая группа (ретроспективная).

При формировании этой группы была проанализирована медицинская документация 425 пациентов. В соответствии с принятой в это время в клинике тактикой, во всех случаях методом выбора считали протезирование связки аутотран- сплантатом с использованием сухожилия полусухожильной мышцы по стандартной методике All-inside. В связи с этим во время оценки МРТ-исследования чаще всего удовлетворялись подтверждением факта разрыва, не исследуя более подробно характер и степень тяжести повреждений ПКС, не используя посвященные этим уточнениям классификации и не отражая это в предоперационном диагнозе.

Анализ протоколов операций позволил составить впечатление о локализации и характере повреждений только в 223 случаях (52,5 %), в остальных протоколах эти подробности не были отражены. Из этих наблюдений в 181 протоколах из 223 (81,2 %) упомянута локализация разрыва, еще в 42 (18,8 %) дополнительно указана целостность синовиальной оболочки связки, и ни в одном не сказано о состоянии и сохранности ее волокон.

Отмечено, что интраоперационно у 117 пациентов (52,5 %) выявлены проксимальные разрывы – эти наблюдения и вошли в группу сравнения. Поскольку по протоколам операций нельзя было судить о степени разволокнения связки, то есть определить, к какой группе по классификации Ateschrang относится данное повреждение, невозможно было точно оценить возможность выполнения реинсерции ПКС у пациентов с отмеченными проксимальными разрывами.

Вторая группа (основная).

В этой группе выбор хирургической тактики базировался на приоритете восстановления связки перед ее протезированием. Такой подход был основан на приведенных в начале статьи литературных данных, показавших важность сохранения проприоцептивной иннервации. Исходя из этого подхода, мы считали, что протезирование ПКС показано только при невозможности ее реинсерции, в связи с чем повысилась важность предоперационной диагностики и планирования. Была поставлена задача определения информативности МРТ для уточнения характера повреждений ПКС в соответствии с факторами, предусмотренными используемыми нами классификациями.

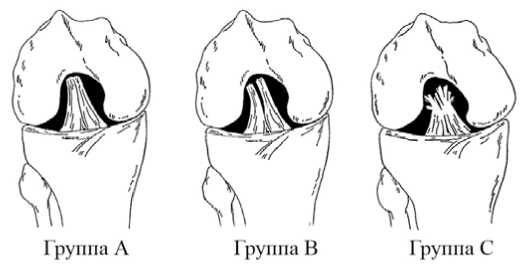

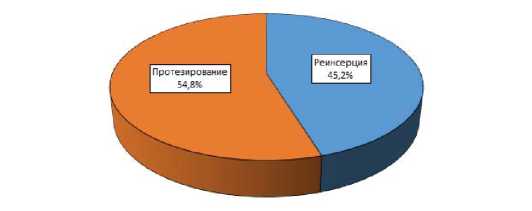

В результате проведенных МРТ исследований нами было выявлено 47 случаев проксимальных разрывов ПКС, соответствующих I и II типам по классификации Sherman; из них у 14 пациентов эти повреждения относились к группе А по классификации Ateschrang (подсиновиальные разрывы), у 24 – к группе В (повреждения с сохраненной двухпучковой структурой ПКС), и 9 – к группе С (рис.3).

Согласно вышеуказанным данным, 38 пациентам, относящимся к группам А и В, была запланирована артроскопическая реинсерция ПКС, а у остальных 9 человек с I и II типами по классификации Sherman, а также у 37 пациентов с III и IV типами (всего – 46 наблюдений) считали показанным протезирование связки (рис.4).

Рис.3. Характер проксимальных разрывов ПКС по классификации Ateschrang – данные МРТ

Рис.4. Предоперационное планирование хирургической тактики на основе данных МРТ

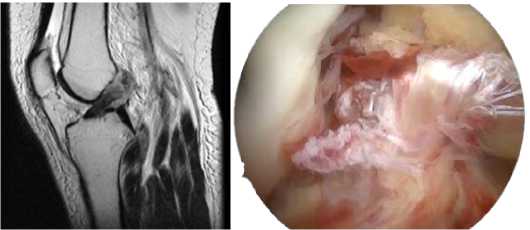

В процессе первого, диагностического, этапа артроскопической операции, при ревизии ПКС предоперационный диагноз, установленный с помощью МРТ, подтвердился у всех пациентов кроме 4 случаев, когда по данным МРТ проксимальные повреждения были отнесены к группе В по классификации Ateschrang. Этим 4 пациентам была запланирована артроскопическая реинсерция, однако в ходе ревизии выявлено полное разволокнение связки (повреждение группы С), что исключило возможность ее восстановления (рис.5).

Рис.5. Пациент С-в. Оценка степени повреждения ПКС по данным МРТ (группа В по классификации Ateschrang) и данным артроскопии (группа С)

У данных пациентов пришлось изменить операционный план и выполнить протезирование ПКС.

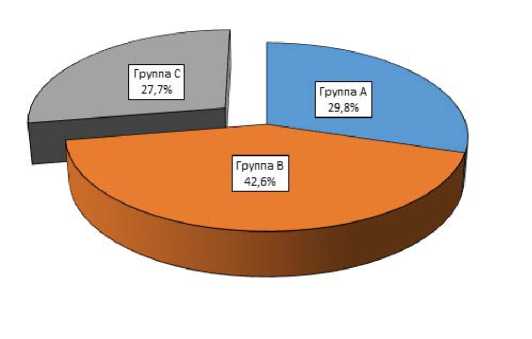

Таким образом, из 47 случаев проксимальных разрывов в ходе артроскопической ревизии предоперационный диагноз подтвержден у 14 пациентов с повреждениями группы А по классификации Ateschrang и у 20 пациентов группы В (рис.6).

Рис.6. Характер проксимальных разрывов ПКС по классификации Ateschrang – данные артроскопической ревизии сустава

В конечном итоге артроскопическая реинсерция ПКС была выполнена у 34 пациентов с подтверждённым характером повреждения, относящимся к группам А и В по классификации Ateschrang (рис.7).

Рис.7. Выполненные операции при повреждениях ПКС.

Наш опыт показал, что с помощью МРТ во всех наблюдениях был правильно определен уровень повреждения ПКС. В то же время, в отношении характера разрыва недооценка тяжести повреждения имела место в 4 случаях, что относительно всех 84 прооперированных пациентов составляет 4,8 %, а в отношении 47 случаев диагностированных проксимальных разрывов – 8,5 %.

Обсуждение полученных результатов.

Наблюдение за пациентами основной группы в течение 12 месяцев показало отсутствие осложнений.

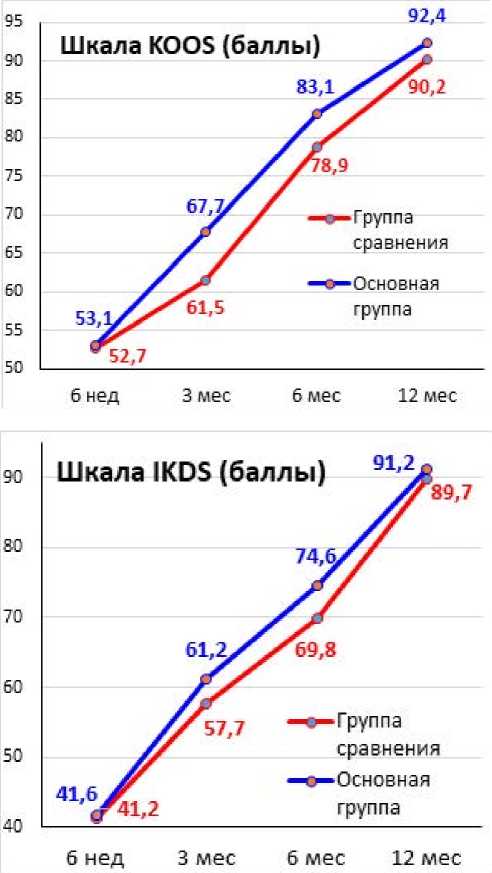

Если через 6 недель после операции средний балл по шкалам KOOS и IKDS не имел существенных отличий (разница по каждой из шкал составила всего 0,4 балла; р > 0,05), то динамика улучшения этих показателей в течение всего года наблюдения в основной группе была лучше. К 12 месяцам после операции средние показатели в обеих группах находились в диапазоне «отлично», однако по шкале KOOS этот показатель в основной группе был лучше на 2,2 балла (р < 0,05), а по шкале IKDS – на 1,5 балла (р < 0,05) (рис.8). Из 34 пациентов, которым была выполнена реинсерция ПКС, 33 человека (97,1 %) оценили результат как хороший или отличный. Еще у одного пациента произошла повторная травма оперированного сустава с повреждением наружного мениска, что потребовало артроскопического вмешательства и не позволило в достаточной степени оценить достигнутый функциональный результат выполненной реинсерции ПКС. Тем не менее, и в этом случае целостность восстановленной ПКС не была нарушена.

Рис.8. Динамика средних показателей функции прооперированных коленных суставов

Сравнительно небольшое число собственных наблюдений не позволяет считать экстраполяцию полученных данных на оценку тактики, избранной у пациентов ретроспективной группы, абсолютно корректной. Однако, если предположить, что по локализации и характеру повреждений ПКС реторспективная группа была сравнима с основной, то можно сказать, что в ретроспективной группе реинсерция связки, как оптимальная тактика, могла быть выполнена, как минимум, у каждого 3-го пациента.

Важным является также вопрос соответствия данных, полученных с помощью МРТ, объективной артроскопической картине, которая выявляется уже в ходе операции. Пусть и сравнительно небольшое, но все же значимое число таких наблюдений определяет необходимость быть готовыми к изменению ранее намеченной хирургической тактики в соответствии с интраоперационными находками.

Выводы.

-

1. При повреждениях ПКС следует стремиться к ее восстановлению, возможность которого определяется локализацией и характером разрыва. Такая тактика позволяет улучшить динамику восстановления функции оперированного коленного сустава.

-

2. Реинсерция ПКС может быть рекомендована при ее проксимальных разрывах и отсутствии выраженного разволокнения (тип I или II по Sherman и группы А или В по Ateschrang). Применение такой тактики позволила улучшить функциональные результаты проведенного лечения к 1 году наблюдения на 2,2 балла по KOOS и на 1,5 балла по IKDS.

-

3. В ходе диагностического этапа артроскопической операции более тяжелые, чем были диагностированы с помощью МРТ, повреждения ПКС, не позволяющие выполнить ее реинсерцию, выявлены в 8,5 % наблюдений, что потребовало пересмотра плана операции и замещения связки аутотрансплантатами.