Предпосылки формирования межрегионального туристско-рекреационного кластера Верхневолжского макрорегиона

Автор: Захарова Ж.А., Сураев М.В.

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Устойчивое развитие территорий, отраслей и производственных комплексов

Статья в выпуске: 6 т.28, 2024 года.

Бесплатный доступ

На фоне нестабильной международной политической обстановки, ограничившей ряд зарубежных туристических направлений и давшей импульс для развития внутреннего туризма, возникла необходимость формирования конкурентоспособной туристско-рекреационной системы, которая может обеспечить запросы потребителей туристско-рекреационных услуг на качественном уровне. Как свидетельствует зарубежный и российский опыт, одной из таких систем выступает отраслевая кластеризация. При этом межрегиональный характер специализированного кластера позволяет достичь синергетического эффекта, что не всегда возможно в рамках одного региона. Цель исследования - определить предпосылки формирования межрегионального туристско-рекреационного кластера Верхневолжского макрорегиона (Владимирская, Ярославская, Ивановская, Костромская области) на основе расчета индекса потенциала кластеризации и рассмотрения показателей развития туристско-рекреационной сферы объединяемых регионов. Отмечается, что на сегодняшний день существуют объективные предпосылки для формирования межрегионального кластера Верхневолжского макрорегиона в туристско-рекреационной сфере. Вместе с тем указанный факт не приводит к полному и равномерному освоению туристско-рекреационного потенциала региона, что требует придать этим процессам планомерный характер (государственное регулирование). Определены факторы, сдерживающие развитие туристско-рекреационной сферы в формировании межрегионального туристско-рекреационного кластера, и предложены направления совместной работы органов власти интегрируемых регионов для их минимизации. В ходе исследования применялись общенаучные методы (анализ и синтез), экономико-статистические методы, методы идентификации кластеров и оценки потенциала кластеризации регионов. Новизна проведенного исследования заключается в межрегиональном характере оценки потенциала формирования туристско-рекреационного кластера. Указанный аспект повышает ресурсную обеспеченность кластера и создает предпосылки для получения дополнительных положительных эффектов от его функционирования. Результаты работы могут быть интересны профильным структурным подразделениям органов государственной власти регионов (Министерству предпринимательства и туризма Владимирской области, Министерству туризма Ярославской области, Департаменту туризма администрации Ивановской области и Департаменту культуры и туризма администрации Костромской области), а также исследователям, занимающимся вопросами межрегиональной интеграции, неравномерного социальноэкономического развития территорий.

Макрорегион, туристско-рекреационный потенциал региона, интеграция, индекс локализации и потенциала кластеризации, туристско-рекреационный кластер

Короткий адрес: https://sciup.org/147245906

IDR: 147245906 | УДК: 338.01 | DOI: 10.15838/ptd.2024.6.134.6

Текст научной статьи Предпосылки формирования межрегионального туристско-рекреационного кластера Верхневолжского макрорегиона

Одной из основных проблем, отмеченных в документах стратегического планирования России1, является высокая дифференциация регионов по показателям социально-экономического развития. Даже в рамках отдельного региона зачастую наблюдаются процессы неравномерного, несбалансированного пространственного развития территории (развивается областной центр и стагнируют сельские поселения). Вместе с тем территория региона может обладать множеством положительных характеристик. Однако существует ряд противоречий, которые сводят на нет его привлекательность (Zakharova, Bogatyrev, 2020). При этом одним из инструментов сглаживания межтерриториальных диспропорций в социально-экономическом развитии и разрешении противоречий регионального развития является межрегиональная интеграция.

На сегодняшний день процессы интеграции, формирования макрорегионов в большей степени носят объективный характер. Необходимо отметить, что в первую очередь речь идет не о простом объединении нескольких регионов в один, а об объективных процессах, способствующих формированию единого экономического пространства в определенном направлении. Интеграция способствует повышению эффективности функционирования регионов посредством совместного использования ресурсов, углубления хозяйственных связей, создания новых форм и условий ведения хозяйственной деятельности (Раев, 2023). Несмотря на то, что в документах стратегического планирования говорится о возможностях формирования макрорегионов в определенных направлениях2, на практике им уделяется недостаточно внимания.

В работе рассматривается туристическое направление интеграции, хотя существуют и другие направления межрегиональных связей, такие как кооперационные связи технологического характера (например, прядильные предприятия Владимирской области интегрируют с текстильными предприятиями Ивановской области); связи материально-технического снабжения; процессы, связанные с расширением рынка сбыта; организационно-управленческие (появление и развитие крупных структур, функционирующих на территории нескольких регионов); кредитно-финансовые (банки, находящиеся на территории Владимирской, Ивановской областей, являются филиалами более крупных структур, расположенных в Москве и Нижнем Новгороде); направление, связанное с закупочной деятельностью (субъекты хозяйственной деятельности из одного региона выходят на торги, получают контракт и выполняют его в другом регионе); амбициозные проекты, реализуемые на межрегиональном уровне3, финансовое взаимодействие (горизонтальные субсидии и горизонтальные бюджетные кредиты) (Климанов и др., 2021), образовательное и др.

Развитие туристско-рекреационного направления как одного из наиболее перспективных в укреплении межрегиональных связей вызвано прежде всего необходимостью удовлетворения физиологической потребности человека в отдыхе и восстановлении сил, стремлении к перемене мест, расширению кругозора и др. (Bunghez, 2016). В его пользу говорит возможный экономический эффект от развития туристско-рекреационной сферы, так как, по оценкам специалистов, для обслуживания од- ного туриста в среднем необходимо девять человек4. Идея интеграционного объединения и формирования межрегионального туристического кластера неоднократно обсуждалась на уровне правительств Ивановской, Владимирской, Костромской, Ярославской областей. В стратегиях рассматриваемых регионов применяется кластерный подход, в том числе по отношению к сфере туризма5. Однако в этих же стратегиях недостаточно внимания уделяется межрегиональному взаимодействию в развитии туристско-рекреационной сферы.

В большинстве исследований также рассматриваются туристско-рекреационные кластеры только отдельно взятых регионов. Примерами таких сформированных кластеров являются туристско-рекреационный кластер в Ярославской области; автотуристский кластер «Золотые ворота» и туристско-рекреационный кластер «Белокуриха» в Алтайском крае (Ахметшина, Зульфакарова, 2016); туристско-рекреационный мегакластер «Усадьбы Подмосковья» в Московской области (Нагорная, Шевцова, 2018); туристско-рекреационный кластер СевероКавказских минеральных вод (Киселева и др., 2017) и др. При этом, как показывает практика, для развития кластеров удается привлекать и бюджетные, и внебюджетные инвестиции на принципах государственночастного партнерства.

В соответствии с современными научными представлениями под кластером понимают цепочку технологически связанных между собой предприятий, объединенных по географическому, логистическому, отраслевому и другим признакам (Бондаренко, 2015). Объединение организаций в кластерные структуры позволяет соединить имею- щийся экономический потенциал и повысить конкурентоспособность кластера в целом. Признаки кластера можно представить правилом четырех «К»:

-

1) концентрация предприятий одной или смежных отраслей в единой географической точке;

-

2) конкурентоспособность выпускаемой продукции;

-

3) конкуренция за завоевание и удержание клиента;

-

4) кооперация с высокой степенью развитости.

Безусловно, существуют общие базовые черты кластеров, а также определенная отраслевая специфика их построения. Специфика туристско-рекреационного кластера состоит в концентрации на определенной территории различных предприятий и организаций (в основном малого и среднего бизнеса), предлагающих разнообразные туристско-рекреационные услуги (Изиева, Амирова, 2017).

Под туристско-рекреационным кластером в современной литературе понимается система взаимосвязанных фирм, организаций, учреждений и связанных с ними органов государственной исполнительной власти, формирующих и обслуживающих туристические потоки с использованием туристско-рекреационного потенциала региона (Старокожева, Полянских, 2013). Деятельность кластера должна быть направлена не только на использование, но и на наращивание туристско-рекреационного потенциала (сохранение, реновацию и использование природных ресурсов, объектов культурно-исторического наследия, а также строительство, реконструкцию, эксплуатацию объектов туристической индустрии, объектов, предназначенных для санаторно-курортного лечения, медицинской реабилитации и отдыха граждан, добычу и использование природных лечебных ресурсов) (Рунаева, 2016).

В работах для выявления предпосылок, потенциала кластеризации регионов применяются различные подходы, наиболее часто – расчет коэффициента локализации вида экономической деятельности (Голяшев, Кельман, 2014; Головин, 2016; Гайнанов и др., 2019). Так, В.Н. Андреев, Е.Н. Наумова на основе оценки динамики коэффициентов локализации по видам экономической деятельности в субъектах Северо-Западного федерального округа делают вывод о целесообразности и нецелесообразности формирования региональных и межрегиональных кластеров исследуемых субъектов в различных отраслях (Андреев, Наумова, 2012).

В ряде исследований для оценки потенциала кластеризации видов экономической деятельности региона используется сочетание количественной и качественной оценки. Преимущественно количественная оценка включает расчет коэффициента локализации, хотя в отдельных работах встречаются и ее дополнения. Так, А.А. Батталова количественную оценку наряду с коэффициентом локализации дополняет оценкой социально-экономических параметров отрасли и коэффициентом интеграции. К качественной оценке исследователь относит проведение SWOT-анализа и оценку обеспеченности ресурсной базы предполагаемого кластера. При этом на основе данных расчета коэффициента интеграции и его установленных предельных значений принимается решение о возможности и невозможности создания кластера (Батталова, 2013). О.Н. Кострюкова, Е.Г. Карпова для идентификации кластера в сфере туризма к количественной оценке добавляют качественную: выявление туристской доминанты (причины совершения туристических поездок) на основе статистических данных и экспертной оценки; оценку факторов, способствующих повышению конкурентоспособности кластера (Кострюкова, Карпова, 2011). Д.А. Гайнанов, Р.Ф. Гатауллин, С.Ш. Аслаева, В.А. Головин количественную оценку (коэффициент локализации) дополняют качественной оценкой – вычислением коэффициента интенсивности (эффективности) локализации, который определяется отношением коэффициентов локализации на основе численности занятых и оборота предприятий (Головин, 2018; Гайнанов и др., 2019).

А.Н. Шмидт, А.Ю. Банников для количественной оценки потенциала кластеризации используют комплексный подход, основанный на корреляции таких показателей, как индекс территориальной концентрации («пространственная составляющая»), индекс локализации («экономическая составляющая») и коэффициент душевого производства («социальная составляющая») (Шмидт, Банников, 2016).

Интересны подходы к идентификации кластеров на основе построения математических моделей. Т.К. Кириллова предлагает проводить оценку значимых кластерных групп с помощью программного продукта, базирующегося на алгоритмах иерархического кластерного анализа и методике поиска сгущений6. Для оценки специализации пространственно-локализованного рекреационного кластера Т.К. Кириллова и С.И. Носков предлагают математическую динамическую модель оценки взаимовлияния факторов экономического развития территории, позволяющую оценить степень взаимовлияния имеющихся факторов развития и выбрать направления комплексной специализации (Носков, Кириллова, 2013).

В работах Р.И. Сухова, М.В. Якименко, Е.В. Жертовской представлены модели интегрального показателя оценки туристского потенциала, с помощью которых можно проводить комплексную оценку факторов внутренней и внешней среды для создания и функционирования туристско-рекреационного кластера с позиции ресурсного туристского потенциала (Якименко, Жертовская, 2018; Сухов, 2019).

Несмотря на многообразие и комплексность подходов, выявлению потенциала и условий формирования межрегиональных туристических кластеров уделяется недостаточно внимания, хотя для их создания есть определенные предпосылки.

Методология

В основе межрегионального туристско-рекреационного кластера лежат интеграционные процессы, имеющие на первых этапах стихийное начало (Baggio, Sainaghi, 2011) и нуждающиеся впоследствии в государственном регулировании. Масштаб и скорость этих процессов зависят от наличия потенциала кластеризации в туристско-рекреационной сфере объединяющихся регионов.

Для выявления потенциала кластеризации используем расчет коэффициента локализации по виду экономической деятельности (ВЭД) «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» в исследуемых регионах. Чаще всего основными параметрами, используемыми для расчета коэффициента локализации, выступают среднегодовая численность занятых и оборот по ВЭД (McGrath, 2008), хотя в литературе не отрицается возможность применения других параметров: количество новых предприятий, добавленная стоимость7. Вместе с тем следует отметить, что ВЭД «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» хотя и является сердцевиной туристско-рекреационной сферы экономики региона, не учитывает в полной мере весь оборот, поступающий от туризма. Так, туристы могут посещать регион, путешествуя на теплоходе по реке Волге, в данном случае они не останавливаются в гостинице и не питаются в ресторанах и кафе, но заказывают экскурсии, посещают музеи, покупают сувенирную продукцию. Поэтому для расчета коэффициента локализации будем использовать такие параметры, как среднегодовая численность занятых по ВЭД «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» (К1) и валовая добавленная стоимость туристской индустрии в экономике субъекта РФ (К2). Следует учесть, что стати- стическое наблюдение по последнему индикатору в региональном разрезе ведется только с 2019 года. Как известно, коэффициент локализации показывает, во сколько раз концентрация данного ВЭД региона отличается от среднего уровня по стране (Растворцева, 2018).

Для расчета используем формулу:

LQX =

Х іт /X iR

ХІГ /X ,R ,

где:

X ir - исследуемый параметр отрасли i в регионе r ;

X iR - исследуемый параметр для отрасли i по стране в целом;

Х 1г - исследуемый параметр по всей экономике для региона r ;

X IR - исследуемый параметр по всей экономике страны в целом.

Границей отделения специализированных ВЭД от неспециализированных для любого территориального образования является единица. Если LQ X >1, то это свидетельствует о повышенной локализации данного ВЭД в регионе по сравнению со средним уровнем в стране и целесообразности создания кластера. Соответственно, если во всех исследуемых регионах коэффициент локализации больше 1, то можно говорить о возможности создания межрегионального туристско-рекреационного кластера.

Также в работе был рассчитан индекс потенциала кластеризации (ИПК) по методике А.Н. Шмидт и А.Ю. Банникова. ИПК больше 1 свидетельствует о целесообразности создания кластера. В отличие от методики А.Н. Шмидт и А.Ю. Банникова нами при расчетах индекса локализации был использован не оборот по ВЭД, а показатель валовой добавленной стоимости туристской индустрии в экономике региона.

Далее на основе данных Федеральной службы государственной статистики проводился анализ ключевых показателей развития туристско-рекреационной сферы исследуемых регионов за период с 2005 по 2023 год, а именно: числа коллективных средств размещения (КСР), санаторно-курортных организаций (СКО) и количества мест в них; численности лиц, размещенных в КСР и СКО; числа дней пребывания в регионе на 1 туриста; дохода на 1 КСР и СКО; числа турфирм и численности обслуженных туристов. Выбранные показатели характеризуют наличие и использование потенциала туристско-рекреационной сферы региона. Выбор периода исследования (2005–2023 гг.) обусловлен необходимостью оценки влияния макроэкономических и глобальных факторов (кризисные явления, пандемия, международная политическая обстановка) на развитие туристско-рекреационной сферы. Анализ показателей за исследуемый период позволит выявить основные тенденции и проблемные участки в развитии туристско-рекреационной сферы объединяемых регионов. При этом результаты проведенного анализа дадут возможность определить основные направления государственного регулирования в развитии межрегионального сотрудничества в туристско-рекреационной сфере.

Результаты

Результаты расчетов индекса локализации и потенциала кластеризации представлены в табл. 1.

Согласно расчету коэффициента локализации, на 2022 год значение показателя по среднегодовой численности занятых (К1) больше 1 наблюдается только во Владимирской области, а значение коэффициента локализации по валовой добавленной стоимости (К2) больше 1, наоборот, отмечается во всех регионах (Ивановская, Костромская, Ярославская области), кроме Владимирской области. При этом по последнему показателю Костромской и Ярославской областям в 2022 году удалось нарастить потенциал кластеризации. Вместе с тем все исследуемые регионы имеют потенциал кластеризации в туристско-рекреационной сфере. Конечно, он больше выражен по значениям коэффициента локализации в Ярославской, Ивановской и Костромской областях, ввиду того что

Таблица 1. Коэффициенты оценки потенциала кластеризации

Регион К1 – коэффициент локализации по среднегодовой численности занятых по ВЭД «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» К2 – коэффициент локализации по валовой добавленной стоимости туристской индустрии ИПК 2010 год 2019 год 2022 год 2019 год 2022 год 2019 год 2022 год Владимирская область 1,4 1,23 1,2 0,9 0,85 4,9 4,53 Ивановская область 0,77 0,9 0,85 1,17 1,1 6,36 5,4 Костромская область 0,74 1,27 0,9 1,17 1,23 1,43 1,37 Ярославская область 0,89 0,9 0,93 1,13 1,35 4,57 5,2 Рассчитано по: К1 – Среднегодовая численность занятых в экономике. URL: ; Распределение среднегодовой численности занятых в экономике по видам экономической деятельности/ URL: B11_14p/; К2 – Валовая добавленная стоимость туристской индустрии экономики субъекта РФ. URL: aspx?; ИПК – Численность населения. URL: ; Площадь территории регионов РФ. URL:

туристы посещают эти регионы в рамках круизов по Волге. Однако и Владимирская область имеет хорошие перспективы, так как коэффициент рассчитывался по данным на 2022 год, когда отрасль в регионе еще не в полной мере смогла восстановиться после пандемии коронавируса. Данные расчета индекса потенциала кластеризации подтверждают обозначенные выше аспекты. По всем регионам ИПК больше единицы.

При этом, с точки зрения политэконо-мического подхода, необходимо учитывать объективные процессы, предпосылки формирования межрегионального туристско-рекреационного кластера Верхневолжского макрорегиона, а именно:

‒ близкое территориальное расположение регионов к друг другу и к регионам – потенциальным потребителям туристско-рекреационных услуг (Москва, Московская область, Санкт-Петербург8, Нижегородская область);

‒ вхождение исследуемых регионов (Владимирская, Ярославская, Ивановская и Костромская области) в туристический маршрут «Золотое кольцо России»;

‒ развитую инфраструктуру автомобильного и железнодорожного транспорта: возможности перемещения туристов как автомобильным транспортом, так и сообщением Ласточка «Москва – Иваново» через Владимир или «Нижний Новгород – Иваново» с расчетом на туристов Москвы, Московской и Нижегородской областей;

‒ известные дестинации, привлекающие значительное число туристов: город Суздаль (Владимирской области), Плес (Ивановской области), Ростов (Ярославской области) и др.; так, в 2023 году Суздаль посетило 2 млн туристов;

‒ наличие значительного потенциала водных ресурсов (реки Ока, Клязьма и Волга), что позволяет использовать этот потенциал для развития межрегиональных водных туристических направлений и маршрутов;

‒ значительную лесистость территорий;

‒ возможность посещения туристами в рамках одного путешествия сразу нескольких регионов, находящихся в географической близости друг с другом, и др.

В 2022 году по сравнению с 2019 годом индекс потенциала кластеризации в исследуемых регионах, кроме Ярославской области, снижался, что еще раз подчеркивает необходимость определения факторов, сдерживающих развитие туристско-рекреационной сферы и формирование специализированного кластера.

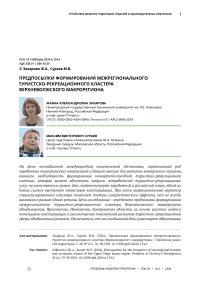

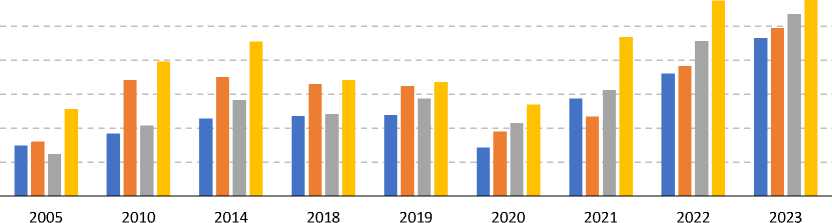

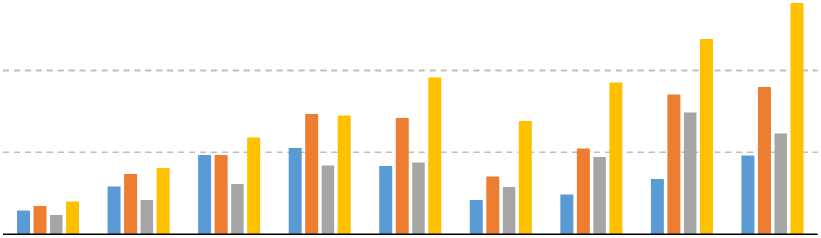

■ Владимирская ■ Ивановская ■ Костромская ■ Ярославская

Рис. 1. Число коллективных средств размещения, ед.

Источник: Основные показатели деятельности коллективных средств размещения по Российской

Федерации и субъектам Российской Федерации (с 2002 года). URL: aspx?

Число коллективных средств размещения во всех исследуемых регионах за период с 2005 по 2023 год увеличивалось (рис. 1) .

Данные свидетельствуют о развитии и, следовательно, востребованности этого направления экономической деятельности. Вместе с тем с 2022 года в связи с санкционной политикой наблюдается незначительное снижение показателя. Наибольшее число коллективных средств размещения на 2023 год зафиксировано во Владимирской (258 ед.) и Ярославской (214 ед.) областях. При этом, несмотря на пандемию, в регионах, кроме Ивановской области, не произошло сильного снижения числа КСР, чему способствовала переориентация на развитие внутреннего туризма.

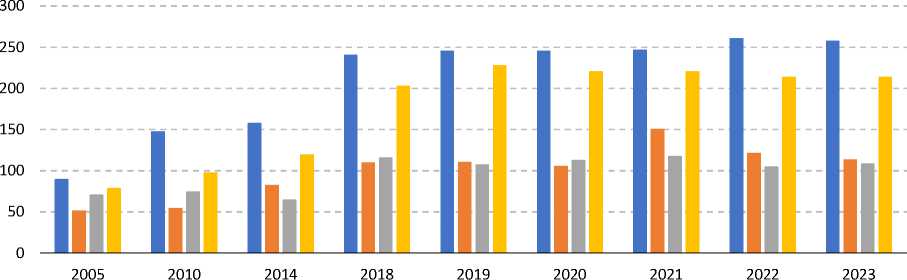

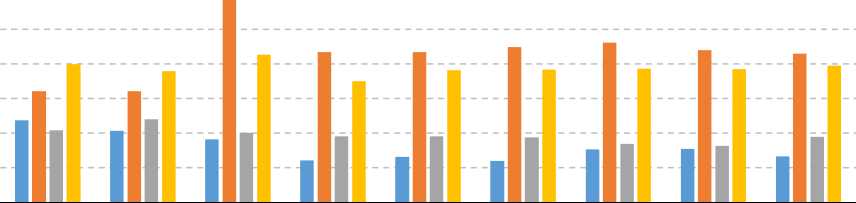

Наибольшее число мест в КСР характерно для Ярославской области (рис. 2) , что может свидетельствовать о наличии среднего и крупного капитала в развитии исследуемого направления в регионе.

Во Владимирской области при росте числа коллективных средств размещения число мест в них практически не увеличилось, что, как и в Ивановской и Костромской областях, свидетельствует о преобладании в туристско-рекреационной сфере малого и среднего предпринимательства (Захарова, Сураев, 2022).

Об использовании туристско-рекреационного потенциала региона свидетельствует показатель численности лиц, размещенных в КСР (рис. 3) .

■ Владимирская ■ Ивановская ■ Костромская ■ Ярославская

Рис. 2. Количество мест в коллективных средствах размещения

Источник: Основные показатели деятельности коллективных средств размещения по Российской Федерации и субъектам Российской Федерации (с 2002 года). URL: aspx?

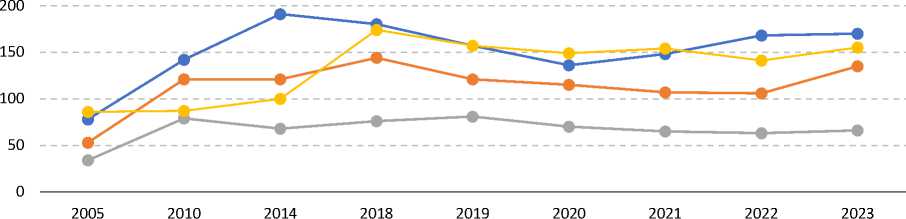

—•— Владимирская —•— Ивановская —•— Костромская —•— Ярославская

Рис. 3. Численность лиц, размещенных в КСР, чел.

Источник: Основные показатели деятельности коллективных средств размещения по Российской Федерации и субъектам Российской Федерации (с 2002 года). URL: aspx?

Практически на протяжении всего исследуемого периода и в 2023 году наибольшее значение показателя численности размещенных лиц отмечалось в Ярославской области (около 1 млн человек). При этом всем регионам в 2023 году удалось восстановить и превысить значение показателя, фиксируемого до его падения в 2020 году.

В Костромской области по сравнению с Владимирской, Ивановской и Ярославской областями снижение показателя в 2020 году оказалось не таким значительным. Данный факт, скорее всего, свидетельствует о том, что и до 2020 года в регионе преобладал внутренний туризм, а в других субъектах сильное падение прежде всего было вызвано сокращением числа иностранных туристов.

Так, во Владимирской области в 2020 году по сравнению с 2019 годом снижение численности иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, составило 28 раз, в Ярославской области – 9,5 раза (Захарова, Сураев, 2022).

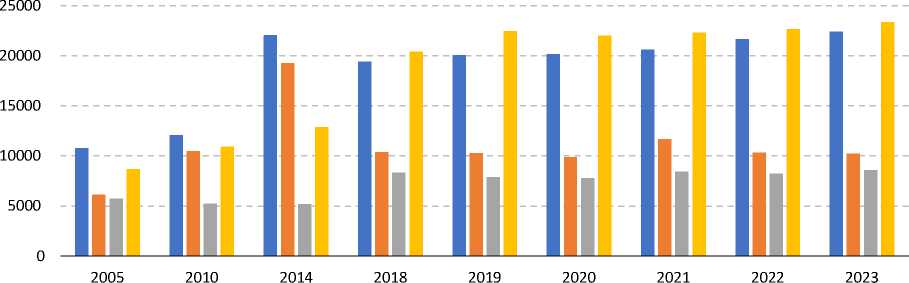

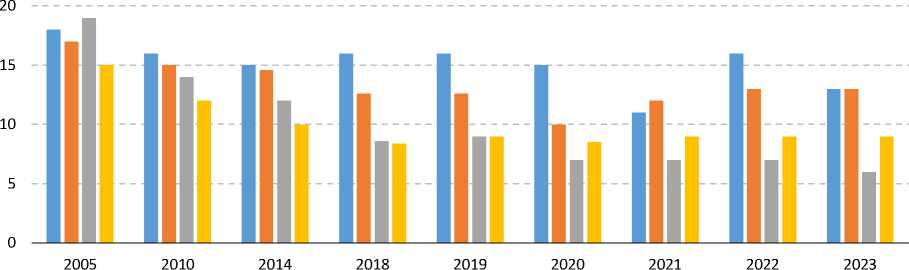

Еще один показатель развития туристско-рекреационной сферы – среднее число ночевок на одного туриста в коллективных средствах размещения (рис. 4) . Наибольшая продолжительность пребывания на территории региона в КСР наблюдается в Ивановской области – 4 ночевки. Во Владимирской, Ярославской и Костромской областях преимущественно число ночевок составляет 3, то есть регионы в основном ориентированы на туристов выходного дня.

Illi llll llll llll llll llll llll llll llll

2005 2010 2014 2018 2019 2020 2021 2022 2023

■ Владимирская ■ Ивановская ■ Костромская ■ Ярославская

Рис. 4. Число ночевок на одного туриста в коллективных средствах размещения, ед.

Источник: Основные показатели деятельности коллективных средств размещения по Российской

Федерации и субъектам Российской Федерации (с 2002 года). URL: aspx?

При этом во всех регионах по сравнению с 2005 годом можно отметить снижение числа ночевок на одного размещенного туриста.

Показатель результативности и эффективности работы туристско-рекреационной сферы – это уровень дохода коллективных средств размещения. По всем исследуемым регионам в 2023 году наблюдался рост среднего показателя дохода на единицу КСР (рис. 5) .

Владимирской, Костромской и Ярославской областям уже в 2021 году удалось преодолеть сильное снижение доходности коллективных средств размещения 2020 года в условиях распространения пандемии коронавируса, что свидетельствует о высокой адаптации отрасли, переориентации на внутренний туризм и запросы потребителей туристско-рекреационных услуг.

Самый высокий доход на одно КСР отмечается в Ярославской области – 33,9 млн рублей, что еще раз подчеркивает наличие более крупного капитала в этой сфере, а также возможности предоставления наиболее широкого спектра услуг в гостиничном бизнесе по сравнению с другими регионами.

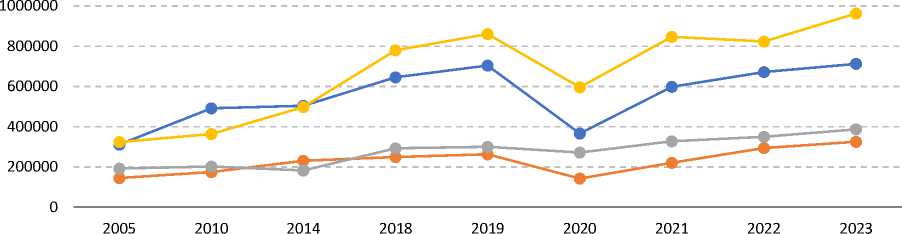

После 2020 года в связи с высокой заболеваемостью населения коронавирусом и необходимостью восстановления сил после перенесенной болезни во всех регионах наблюдается востребованность такого вида туризма, как реабилитационный, оздоровительный. Данный факт отразился на росте числа санаторно-курортных организаций во Владимирской, Ивановской и Ярославской областях в 2021 году по сравнению с 2020 годом (рис. 6).

35000,00

30000,00

25000,00

20000,00

15000,00

10000,00

5000,00

0,00

■ Владимирская ■ Ивановская ■ Костромская ■ Ярославская

Рис. 5. Средний доход на одно коллективное средство размещения, тыс. руб.

Источник: Основные показатели деятельности коллективных средств размещения по Российской Федерации и субъектам Российской Федерации (с 2002 года). URL: aspx?

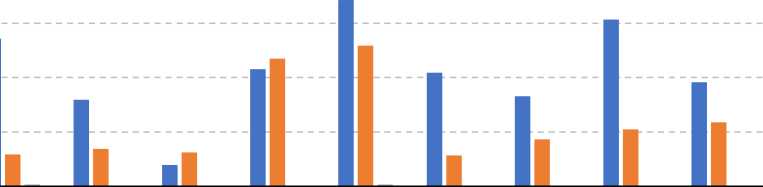

III til Jii rli ,li Bli

2005 2010 2014 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Владимирская ■ Ивановская ■ Костромская ■ Ярославская

Рис. 6. Число санаторно-курортных организаций, ед.

Источник: Основные показатели деятельности коллективных средств размещения по Российской

Федерации и субъектам Российской Федерации (с 2002 года). URL: aspx?

Наибольшее число СКО в 2023 году зафиксировано в Ивановской (15 ед.) и Ярославской (14 ед.) областях, а наименьшее – во Владимирской области (8 ед.). То есть можно сказать, что Владимирская область незначительно специализируется на оздоровительном виде туризма. Это подтверждается данными по показателю числа мест в СКО (рис. 7).

Наибольшее число мест в 2023 году характерно для Ивановской (4293 места) и Ярославской (3951 место) областей. При этом в Ивановской области наблюдается резкое снижение числа мест в СКО по сравнению с 2014 годом, что, скорее всего, связано с закрытием части санаторно-курорт- ных организаций ввиду снижения спроса и из-за предпочтения россиян оздоравливаться за рубежом. Однако эта тенденция меняется.

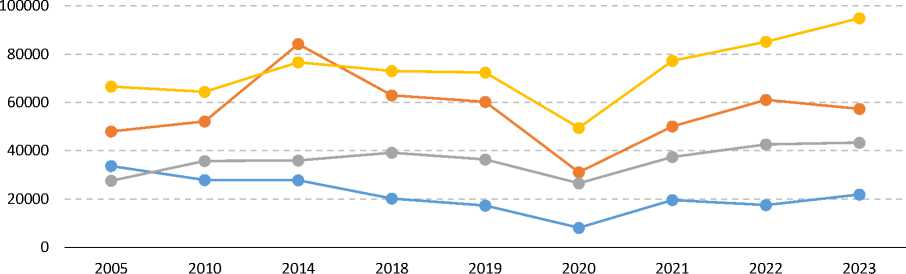

По численности размещенных в СКО лиц в 2023 году лидирует Ярославская область (94910 человек; рис. 8 ).

Однако при меньшем числе мест в СКО и существенном росте численности размещенных лиц можно констатировать наибольшую загруженность СКО Ярославской области по сравнению с СКО Ивановской области. Это свидетельствует о более полном использовании потенциала туристско-рекреационной сферы в Ярославской области, чем в других регионах.

7 000

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

2005 2010 2014 2018 2019 2020 2021 2022 2023

■ Владимирская ■ Ивановская ■ Костромская ■ Ярославская

Рис. 7. Число мест в санаторно-курортных организациях, ед.

Источник: Основные показатели деятельности коллективных средств размещения по Российской

Федерации и субъектам Российской Федерации (с 2002 года). URL: aspx?

• Владимирская • Ивановская • Костромская • Ярославская

Рис. 8. Численность размещенных в СКО лиц, чел.

Источник: Основные показатели деятельности коллективных средств размещения по Российской Федерации и субъектам Российской Федерации (с 2002 года). URL: aspx?

Однако, если мы рассматриваем такой показатель, как среднее число ночевок в СКО (рис. 9) , то наибольшее их число в 2023 году отмечалось во Владимирской и Ивановской областях – по 13 ночевок, в Ярославской – 9, а в Костромской области – 6.

Вместе с тем уровень доходов на одну санаторно-курортную организацию в 2023 году был самым высоким в Ярославской области – 140,1 млн руб. (рис. 10). Данный факт говорит о том, что в рамках меньшего по времени пребывания СКО этого региона удается привлечь большее число туристов и реализовать спектр более высокооплачиваемых услуг. Самое низкое значение показателя наблюдалось во Владимирской области – 47,9 млн руб.

Следует также отметить, что во всех рассматриваемых регионах средний доход на одно КСР значительно ниже, чем доход на одну СКО. То есть развитие оздоровительного туризма вносит больший вклад в освоение туристско-рекреационного потенциала региона по сравнению с другими видами (историко-познавательным, туризмом выходного дня, деловым, паломническим и др.).

■ Владимирская ■ Ивановская ■ Костромская ■ Ярославская

Рис. 9. Среднее число ночевок на одного размещенного в СКО

Источник: Основные показатели деятельности коллективных средств размещения по Российской Федерации и субъектам Российской Федерации (с 2002 года). URL: aspx?

150000,00

0,00

100000,00

50000,00

2005 2010 2014 2018 2019 2020 2021 2022 2023

■ Владимирская ■ Ивановская ■ Костромская ■ Ярославская

Рис. 10. Доходы на одну СКО, тыс. руб.

Источник: Основные показатели деятельности коллективных средств размещения по Российской

Федерации и субъектам Российской Федерации (с 2002 года). URL: aspx?

Еще один анализируемый показатель – число туристических фирм (рис. 11 ).

Наибольшее число турфирм отмечается во Владимирской (170) и Ярославской (155) областях. При этом во всех регионах в 2023 году по сравнению с 2022 годом наблюдается рост показателя.

Работу в туристической сфере ярко характеризует показатель численности обслуженных туристов (проданных туров; рис. 12–15 ). В этом смысле первые позиции занимает Ярославская область. В 2023 году туристическими фирмами Ярославской области реализовано более 30 тысяч туров. Невысокие позиции занимает Костромская область (12,38 тыс. реализованных туров).

Интересно, что в 2005 году и с 2020 года во всех исследуемых регионах численность туристов, которые приобрели туры по России, превысила число туристов, отправленных в зарубежные страны. С одной стороны, это является результатом нестабильной политической (начало санкций недружественных стран), экономической (снижение уровня жизни населения) и эпидемиологической обстановки (закрытие границ в результате пандемии коронавируса в 2020 году), с другой стороны, такое положение дел характеризует уровень работы региональных отделений туристических фирм и их способность адаптироваться к изменениям внешней среды,

—•— Владимирская ♦ Ивановская • Костромская • Ярославская

Рис. 11. Число турфирм

Источник: Основные показатели деятельности туристских фирм по Российской Федерации и субъектам Российской Федерации (с 2004 года). URL:

2005 2010 2014 2018 2019 2020 2021 2022 2023

■ Число турпакетов, реализованных населению (гражданам России по территории России)

■ Число турпакетов, реализованных населению (гражданам России по территории других стран)

■ Число турпакетов, реализованных населению (гражданам других стран по территории России)

Рис. 12. Число турпакетов, реализованных турфирмами Ярославской области

Источник: Основные показатели деятельности туристских фирм по Российской Федерации и субъектам Российской Федерации (с 2004 года). URL:

-

I. Il ll ll ll n II II II

2005 2010 2014 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Рис. 15. Число турпакетов, реализованных турфирмами Костромской области

Источник: Основные показатели деятельности туристских фирм по Российской Федерации и субъектам Российской Федерации (с 2004 года). URL:

Таким образом, развитие туристско-рекреационной сферы и процесс формирования межрегионального туристско-рекреационного кластера Верхневолжского макрорегиона сдерживают невысокий уровень загрузки и доходности растущего числа коллективных средств размещения и мест в них (Владимирская, Костромская области); недостаточная диверсификация видов туризма, реализуемых на территории регионов, преобладание туризма выходного дня, историко-познавательного, делового туризма при слабой специализации оздоровительного, экологического и других видов туризма (Владимирская, Костромская область); преобладание в туристско-рекреационной сфере исследуемых регионов малого и среднего предпринимательства, отсутствие крупных структур, что делает эту сферу еще более неустойчивой к воздействиям факторов внешней среды, ограничивает рынок (Владимирская, Ивановская, Костромская область); недостаточно эффективная работа туристических фирм, привлекающих туристов (Ивановская, Костромская область).

То есть потенциал туристско-рекреационной сферы как драйвера социально-экономического развития рассматриваемых регионов используется явно недостаточно.

При этом, как уже отмечалось выше, процессы, связанные с развитием туристско-рекреационного направления, давно набирают обороты, что подтверждается расчетами коэффициента локализации и индекса потенциала кластеризации. В регионах растет число коллективных средств размещения, санаторно-курортных организаций и мест в них, увеличивается число лиц, размещенных в КСО и СКО, количество туристических фирм и др. Однако зачастую эти процессы носят стихийный, в отдельных случаях экспансионный характер. Результатом является формирование отдельных туристско-рекреационных зон, принимающих на себя основной поток туристов и выполняющих объединительные функции. В то же время в исследуемых регионах есть перспективы развития других территорий (например, Углич и Мышкин в Ярославской области, Муром и Александров во Владимирской области, Юрьевец, Палех, Кинешма в Ивановской области). Соответственно, главной задачей органов государственной власти в развитии межрегионального туристско-рекреационного кластера выступает регулирование этих процессов для придания им планомерного характера9. Разрабатываемые программные мероприятия должны носить межрегиональный характер и быть направленными на нивелирование факторов, сдерживающих развитие туристско-рекреационной сферы и процесс формирования межрегионального туристско-рекреационного кластера.

Если рассмотреть программы по развитию туризма в объединяемых регионах, то следует отметить отсутствие в них направлений межрегионального сотрудничества. Наиболее существенные цели и объемы финансирования программных мероприятий отмечены в Ярославской области (табл. 2) .

Вместе с тем для развития межрегионального туристско-рекреационного кластера необходимы:

‒ инициирование и реализация совместными усилиями крупномасштабных проектов, требующих значительных инвестиций и представляющих интерес для всех регионов (например, по освоению бассейна рек Волги, Клязьмы);

‒ совместная работа по привлечению инвесторов в реализацию таких проектов, в том числе на основе механизмов государственно-частного партнерства;

Таблица 2. Направления, целевые ориентиры и объемы финансирования государственных программ по развитию туризма в объединяемых регионах

Государственная программа Целевые индикаторы программы Объем финансирования, тыс. руб. Постановление администрации Владимирской области от 29 января 2021 года № 40 «О государственной программе Владимирской области «Развитие туризма во Владимирской области» (с изменениями на 9 августа 2023 года) Увеличение числа туристских поездок к 2030 году – не менее 1,26 млн человек; количество общественных инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой под держкой, к 2030 году – не менее 136 проектов 657254,8 Постановление Правительства Ярославской области от 27 марта 2024 года № 403-п. «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Развитие туризма и индустрии гостеприимства в Ярославской области» на 2024–2030 годы» Увеличение числа туристских поездок к 2030 году – до 2,3 млн человек; обеспечение граждан современной туристической инфраструктурой, в том числе посредством увеличения номерного фонда до 9456 единиц, к 2030 году; увеличение поддержанных общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, до 15 единиц к 2030 году; увеличение средней численности работников туристической индустрии до 12,6 тыс. человек к 2030 году 3021158,2 Постановление Правительства Ивановской области от 6 декабря 2017 года № 455-п (ред. от 15.12.2021) «Об утверждении государственной программы Ивановской области «Развитие культуры и туризма в Ивановской области» Увеличение общего объема туристского потока в Ивановскую область в 2024 году до 956 тысяч человек 389354,8 Постановление администрации Костромской области от 24 июля 2023 года № 308-а «Об утверждении государственной программы Костромской области «Развитие туризма в Костромской области» Рост доли туристов в общей структуре туристического потока до 65%; обеспечение прироста туристического потока до 1,3 млн человек в 2030 году 113260,0 Составлено по: СПС «Гарант». URL:

‒ разработка и реализация совместно государственных программ развития территорий, способствующих диверсификации видов туризма, например «Государственной программы по развитию реабилитационного туризма»;

‒ поддержка туристических фирм при реализации туристических продуктов на территории объединяемых регионов;

‒ совместная работа по подаче заявок на получение ресурсов федерального центра для развития межрегиональной инфраструктуры в рамках формирующегося туристско-рекреационного кластера.

Выводы

Хотя интеграционные процессы регионов нашли отражение в документах стратегического развития федерального центра, на сегодняшний день органами государственной власти субъектов РФ каких-либо значимых действий в их формировании и развитии не предпринимается. Вместе с тем в определенных направлениях (производственное, управленческое, образовательное, экономическое, финансовое, туристско-рекреационное и др.) наблюдаются объективные процессы объединения регионов, формирующих единое экономическое пространство (макрорегионов).

Туристско-рекреационное направление как одно из наиболее перспективных направлений интеграции давно набирает обороты, что подтверждают расчеты коэффициента локализации, индекса потенциала кластеризации исследуемых регионов и данные статистики. Этот факт связан как с востребованностью туристско-рекреационной сферы со стороны населения (высокий уровень урбанизации, высокий темп жизни, экономической активности приводят к желанию отдохнуть, восстановить силы и др.), так и со стороны предпринимателей (рост числа коллективных мест размещения, санаторно-курортных организаций, номеров и мест в них, числа тури- стических фирм и др.). Однако туристско-рекреационный потенциал как драйвер социально-экономического развития рассматриваемых регионов используется недостаточно, наблюдается неравномерное освоение этого потенциала на территории регионов, в связи с чем требуется совместная работа органов государственной власти по развитию межрегионального туристско-рекреационного кластера (совместные проекты, программы, совместная подача заявок на получение ресурсов федерального центра и др.), позволяющая сгладить противоречие между потенциалом саморазвития туристско-рекреационной сферы объединяемых регионов и возможностями его реализации.

Создание межрегионального туристско-рекреационного кластера регионов Верхневолжья приведет к оптимизации экономической деятельности, что будет означать устранение межрегиональных диспропорций, структурные сдвиги в экономике; наиболее полному освоению и наращиванию туристско-рекреационного потенциала объединяемых регионов; ускорению экономического роста в результате сочетания стихийных процессов интеграционного характера с регулирующими воздействиями органов государственной власти; расширению туристского рынка и повышению его конкурентоспособности; созданию условий для ускоренного развития туристско-рекреационной сферы объединяемых регионов; повышению привлекательности объединяемых регионов как сферы активного предпринимательства и делового сотрудничества; формированию положительного образа регионов и др.

Таким образом, в результате исследования обоснованы предпосылки и определен потенциал кластеризации регионов Верхневолжья в туристско-рекреационной сфере, отличающийся использованием при его расчете параметра валовой добавленной стоимости туристской индустрии в экономике региона; выявлены факторы, сдерживающие развитие туристско-рекреационной сферы в формировании специализированного кластера с учетом межрегионального характера; определены направления совместной работы органов власти интегрируемых регионов для их минимизации. Результаты исследования могут быть использованы в целях развития региональной отраслевой экономики в части сокращения пространственной неравномерности при формировании межрегиональных кластеров в туристско-рекреационной сфере, что обеспечивает их вклад в теорию и практику кластеризации региональных социальноэкономических систем.

Список литературы Предпосылки формирования межрегионального туристско-рекреационного кластера Верхневолжского макрорегиона

- Андреев В.Н., Наумова Е.Н. (2012) Подходы к оценке эффективности функционирования региональных кластеров // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. № 4. С. 34–41.

- Ахметшина Э.Р., Зульфакарова Л.Ф. (2016). Туристско-рекреационный кластер – оптимальный объект для реализации механизма государственно-частного партнерства // Вестник экономики, права и социологии. № 3. С. 13–16.

- Батталова А.А. (2013). Оценка потенциала кластеризации отрасли // Науковедение. Вып. 6. С. 1–8. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-potentsiala-klasterizatsii-otrasli/viewer (дата обращения 02.11.2024).

- Бондаренко В.А. (2015). О ключевых характеристиках кластера и соотнесении понятия «кластер» в зарубежной и отечественной литературе // Инфраструктурные отрасли экономики: проблемы и перспективы развития. № 8. С. 29–33.

- Гайнанов Д.А., Гатауллин Р.Ф., Аслаева С.Ш. (2019). Локализация и эффективность видов экономической деятельности в Республике Башкортостан // Вестник Томского гос. ун-та. Экономика. № 47. С. 67–79. DOI: 10.17223/19988648/47/5

- Головин В.А. (2016). Методические подходы к количественной оценке региональных экономических кластеров // Вестник Нижегородского ун-та им. Н.И. Лобачевского. Сер.: Социальные науки. № 4 (44). С. 17–26.

- Головин В.А. (2018). Графическая модель динамической оценки эффективности регионального экономического кластера // Вестник Института экономики Российской академии наук. № 2. С. 141–158.

- Голяшев А.В., Кельман Ю.В. (2014). Индекс локализации в социальной и экономической географии: традиция и новые подходы // Мир науки, культуры, образования. № 3 (46). С. 376–380.

- Захарова Ж.А., Сураев М.В. (2022). Проблемы и перспективные направления развития туристско-рекреационной сферы региона в условиях пандемии COVID-19 // Региональная экономика: теория и практика. Т. 20. № 4 (499). С. 775–796. DOI: 10.24891/re.20.4.775

- Изиева З.М., Амирова М.М. (2017). Туристический кластер в стратегии развитии региона // Экономика и предпринимательство. № 9-3 (86). С. 1040–1042.

- Киселева Н.Н., Орлянская А., Иляева Ю. (2017). Развитие Кавказских Минеральных Вод в контексте политики импортозамещения на туристическом рынке России // Региональная экономика: теория и практика. Т. 15. № 4 (439). С. 658–675 DOI: 10.24891/re.15.4.658

- Климанов В.В., Казакова С.М., Яговкина В.А. (2021). Инструменты межрегионального взаимодействия в системе государственного управления // Регионология. Т. 29. № 2 (115). С. 250–282. DOI: 10.15507/2413-1407.115.029.202102.250-282

- Кострюкова О.Н., Карпова Е.Г. (2011). Методы идентификации туристических кластеров в системе регионального туризма // Проблемы современной экономики. № 4. С. 374–378.

- Нагорная М.С., Шевцова В.В. (2018). Практика государственно-частного партнерства в сфере сохранения культурного наследия России // Управление в современных системах. № 1 (17). С. 34–43.

- Носков С.И., Кириллова Т.К. (2013). Математическая модель взаимовлияния факторов экономического развития территории // Фундаментальные исследования. № 6-4. С. 892–894.

- Раев Ю.В. (2023). Оптимизация пространственного развития макрорегиона (региона) на основе программно-целевого и кластерного подходов на примере Центрального федерального округа Российской Федерации // Градостроительство. № 1-2 (83-84). С. 22–36.

- Растворцева С.Н. (2018). Экономическая эффективность регионов России // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 11. № 1. С. 84–99. DOI: 10.15838/esc/2018.1.55.6

- Рунаева А.И. (2016). Классификация собственности в туристско-рекреационном кластере // Новая наука: стратегии и векторы развития. № 11. С. 254–257.

- Старокожева Г.И., Полянских Е.А. (2013). Кластеризация как основа модернизации индустрии туризма в регионах РФ // Вестник Волгоградского гос. ун-та. Сер.: Экономика. Экология. № 1. С. 108–114.

- Сухов Р.И. (2019). Определение совокупности факторов, определяющих условия для создания и функционирования туристско-рекреационного кластера с позиции ресурсного туристского потенциала: географический и историко-культурный аспекты // Успехи современного естествознания. № 10. С. 113–119. URL: https://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=37223 (дата обращения 02.11.2024).

- Шмидт А.Н., Банников А.Ю. (2016). Подходы к идентификации региональных кластеров // Региональное развитие: электронный научно-практический журнал. № 1 (13). URL: https://regrazvitie.ru/podhody-k-identifikatsiiregionalnyh-klasterov (дата обращения 02.11.2024).

- Якименко М.В., Жертовская Е.В. (2018). Разработка интегрального показателя оценки туристского потенциала с позиции применения кластерного подхода к развитию туризма // Инженерный вестник Дона. № 4 (51). С. 77.

- Baggio R., Sainaghi R. (2011). Complex and chaotic tourism systems: towards a quantitative approach. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 3 (6), 840–861.

- Bunghez C.L. (2016). The importance of tourism to a destination’s economy. Journal of Eastern Europe Research in Business & Economics, 20, 1–9.

- McGrath H. (2008). Industrial Clusters in Local and Regional Economies: A Post Porter Approach to the Identification and Evaluation of Clusters in North Dublin. Dublin (Ireland): Glasnevin Publishing.

- Zakharova Z.A., Bogatyrev V.V. (2020). Economic Contradictions in the Regions that Lack the Capacity of Self-Development. Growth Poles of the Global Economy: Emergence, Changes and Future Perspectives. Plekhanov Russian University of Economics. Luxembourg: Springer Nature. DOI: 10.1007/978-3-030-15160-7_64