Предпосылки эволюции рождаемости и репродуктивного поведения: мировой и российский опыт

Автор: Руднева Оксана Сергеевна, Соколов Александр Андреевич

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Демография: вопросы теории и практики

Статья в выпуске: 4 т.23, 2020 года.

Бесплатный доступ

Одной из актуальнейших проблем современной России является депопуляция населения и как основная причина - снижение рождаемости. С этой проблемой столкнулись многие страны при повышении экономического благосостояния и социального развития, суммарный коэффициент рождаемости стал ниже уровня естественного воспроизводства поколения. Число таких стран выросло с 13 в 1970 г. до 123 в 2018 г., общая численность населения которых достигла 3,97 млрд. человек или 51,7% человечества. В статье анализируются мировые показатели коэффициента рождаемости, младенческой смертности, ожидаемой продолжительности жизни и уровня грамотности женщин в динамике с 1960 г. и представлено ранжирование стран в 2018 году. Отмечена мировая тенденция снижения детей в семьях. Если в 1960 г. у женщины за ее жизнь рождались в среднем 5 детей, то к 2019 г. показатель был вдвое ниже - 2,4. Основные причины - развитие научно-технического прогресса, снижение смертности (в том числе младенческой), вовлечение женщин в экономику при распространении образования для женщин, увеличение возраста матери при рождении первого ребенка. Выявлено, что ключевым фактором изменения репродуктивного поведения является расширение прав женщин, укрепление положение их в социуме, повсеместная вовлеченность в профессиональную деятельность. Выделены этапы «детности» семей в исторической перспективе. В России ситуация с рождаемостью аналогична общемировой - идет снижение как общего коэффициента рождаемости, так и среднее число детей, рожденных одной женщиной. В статье приведены данные в динамике с 1960 г. и основные периоды активных изменений. Основу российской демографической политики составляют меры по поддержке рождаемости, в частности, введение с 2007 г. материнского (семейного) капитала несколько увеличило показатели рождаемости, но после 2016 г. падение началось вновь. Важным этапом государственной поддержки при снижении рождаемости наряду с активным развитием социальных институтов является инновационное технологическое развитие, не требующее задействование большого количества рабочих, усиление автоматизации и роботизации производств.

Суммарный коэффициент рождаемости, репродуктивное поведение, человеческий потенциал, мировая ситуация, Россия, демографическая политика

Короткий адрес: https://sciup.org/143173518

IDR: 143173518 | DOI: 10.19181/population.2020.23.4.13

Текст научной статьи Предпосылки эволюции рождаемости и репродуктивного поведения: мировой и российский опыт

Одной из актуальнейших проблем современной России является депопуляция населения и как основная причина — снижение рождаемости. С этой проблемой столкнулись многие страны при повышении экономического благосостояния и социального развития, суммарный коэффициент рождаемости стал ниже уровня естественного воспроизводства поколения. Число таких стран выросло с 13 в 1970 г. до 123 в 2018 г., общая численность населения которых достигла 3,97 млрд. человек или 51,7% человечества. В статье анализируются мировые показатели коэффициента рождаемости, младенческой смертности, ожидаемой продолжительности жизни и уровня грамотности женщин в динамике с 1960 г. и представлено ранжирование стран в 2018 году. Отмечена мировая тенденция снижения детей в семьях. Если в 1960 г. у женщины за ее жизнь рождались в среднем 5 детей, то к 2019 г. показатель был вдвое ниже — 2,4. Основные причины — развитие научно-технического прогресса, снижение смертности (в том числе младенческой), вовлечение женщин в экономику при распространении образования для женщин, увеличение возраста матери при рождении первого ребенка. Выявлено, что ключевым фактором изменения репродуктивного поведения является расширение прав женщин, укрепление положение их в социуме, повсеместная вовлеченность в профессиональную деятельность. Выделены этапы «детности» семей в исторической перспективе. В России ситуация с рождаемостью аналогична общемировой — идет снижение как общего коэффициента рождаемости, так и среднее число детей, рожденных одной женщиной. В статье приведены данные в динамике с 1960 г. и основные периоды активных изменений. Основу российской демографической политики составляют меры по поддержке рождаемости, в частности, введение с 2007 г. материнского (семейного) капитала несколько увеличило показатели рождаемости, но после 2016 г. падение началось вновь. Важным этапом государственной поддержки при снижении рождаемости наряду с активным развитием социальных институтов является инновационное технологическое развитие, не требующее задействование большого количества рабочих, усиление автоматизации и робо- тизации производств.

К

лючевые слова:

суммарный коэффициент рождаемости, репродуктивное поведение, чело- веческий потенциал, мировая ситуация, Россия, демографическая политика.

В демографии рождаемость определяется как процесс деторождения в совокупности людей, составляющих население, и характеризуется комплексом количественных и качественных показателей. Прежде всего, выделяется естественная рождаемость — она превалировала в обществе примерно до XVII в., формируясь на основе патриархальной традиции многодетности семьи. Уровень естественной рождаемости обусловлен лишь физиологическими и структурными факторами и существует в виде определенного социально-биологического потенциала. По оценкам демографов это показатель варьирует в интервале от 10 до 15 рождений детей на одну женщину в репродуктивном возрасте (15–49 лет). Уровень реальной рождаемости был всегда ниже естественной рождаемости, т.к. в обществе помимо физиологических ограничений (фертильность) имелись и социальные ограничения (брачность). С развитием социума на рождаемость также стало влиять использование системы мер планирования семьи. В развитых странах нормой стала малодетность, и среднее число детей, рожденных одной женщиной за репродуктивный период, не превышает 1,5 ребенка. Этот разрыв между потенциальной и реальной рождаемостью демографы расценивают как результат изменения репродуктивного поведения.

Еще в начале XX в. в России превалировала традиционная патриархальная крестьян- ская семья. Полноценными членами общества признавались люди, состоящие в браке и имеющие детей или жившие в семье родственников. Семья представляла собой трудовой коллектив, наличие детей было экономически обоснованно. Развод допускался в крайних случаях, когда один из супругов был неспособен или не хотел выполнять общепринятые правила семейной жизни. Например, число разводов в 1913 г. в России составило 0,4% от общего числа заключенных браков за этот год [1].

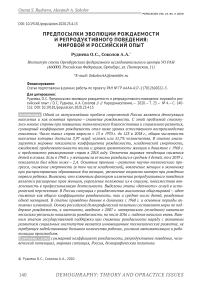

Технологический прогресс сформировал потребность в новом устройстве общества. С началом индустриализации семья стала терять свои функции хозяйственной единицы, особенно в городах. Дети в семье уже не являются необходимой экономической ценностью. Родители должны были затрачивать значительный ресурс на воспитание и обучение, до тех пор, пока ребенок станет экономически независимым и сможет «окупить» вложенные средства. В связи с этим экономическая ценность большой семьи уступила место психологической потребности в детях. Изменилась структура и функция семьи. Женщина активно вовлекается в экономику, возросла ее экономическая независимость, статус брачности и многодетности постепенно терял важность. Если в 1960 г. у женщины за ее жизнь рождались в среднем 5 детей, то к 2019 г. показатель был вдвое ниже — 2,4 (рис. 1).

Мир

Европа и Центральная Аят

Во<1отыяА тян Тихооигажний ротной

А фри к а ю >н ее С а- ары

Южная Аят

Северная Америка

Ближний Восток и Северная Африка

Латинская Америка и Карибы

Рис. 1. Динамика суммарного коэффициента рождаемости по миру и регионам, 1960 г. и 2017 г.

Fig.1. Dynamics of the total birth rate for the world and regions, 1960 and 2017 Источник: Составлено авторами по данным «TheWorldFactBook»: [сайт].— URL: https://www. (дата обращения: 10.02.2020).

Низкий суммарный коэффициент рож- развитых странах (табл. 1) — большинстве даемости наблюдается в экономически государств Европы (включая Россию), США.

Таблица 1

Число детей, рожденных одной женщиной в течении жизни (СКР) в 2018 г., человек

Table 1

Number of children born to one woman during her lifetime (TFR) in 2018, people

|

Страны с наибольшим СКР |

Страны с наименьшим СКР |

||||

|

Место |

Страна |

СКР |

Место |

Страна |

СКР |

|

1 |

Нигер |

6,35 |

1 |

Сингапур |

0,84 |

|

2 |

Ангола |

6,09 |

2 |

Макао |

0,95 |

|

3 |

Бурунди |

5,93 |

3 |

Тайвань |

1,13 |

|

4 |

Чад |

5,90 |

4 |

Гонконг |

1,20 |

|

5 |

Мали |

5,90 |

5 |

Пуэрто-Рико |

1,21 |

|

6 |

Сомали |

5,70 |

6 |

Южная Корея |

1,27 |

|

7 |

Уганда |

5,62 |

7 |

Босния и Герцеговина |

1,31 |

|

8 |

Замбия |

5,58 |

8 |

Румыния |

1,36 |

|

9 |

Малави |

5,43 |

9 |

Польша |

1,36 |

|

10 |

Южный Судан |

5,34 |

10 |

Португалия |

1,39 |

Источник: Всемирный банк: [сайт].— URL: (дата обращения: 12.02.2020).

Помимо развития технического прогресса основные причины снижения коэффициента рождаемости в мире: уменьшение уровня младенческой и детской смертности, из-за чего у семей нет необходимости рожать много детей (табл. 2); рост доступа к контрацепции и формирование других институтов планирования семьи; увеличение общей продолжительности жизни (табл. 3); увеличение уровня занятости и образования среди женщин. Изменение ре- продуктивного поведения на современном этапе объясняется тем, что в современном мире женщины находят больше вариантов самореализации, чем просто обзаведение семьей и домохозяйством. Наличие этих вариантов мотивирует многих женщин либо к бездетности, либо к более позднему рождению первого ребенка у тех женщин, которые в конечном итоге решают родить детей, тогда как до этого они сосредоточиваются на иных ролях, нежели материнство.

Таблица 2

Распределение стран по коэффициенту младенческой смертности (КМС) в 2018 г., ‰

Table 2

Distribution of countries by infant mortality rate (IMR) in 2018, ‰

|

Страны с наибольшим КМС |

Страны с наименьшим КМС |

||||

|

Место |

Страна |

КМС |

Место |

Страна |

КМС |

|

1 |

Афганистан |

108,5 |

1 |

Словения |

1,6 |

|

2 |

Сомали |

93,0 |

2 |

Монако |

1,8 |

|

3 |

Южный Судан |

90,4 |

3 |

Япония |

2,0 |

|

4 |

ЦАР |

84,3 |

4 |

Исландия |

2,1 |

|

5 |

Нигер |

79,4 |

5 |

Сингапур |

2,3 |

|

6 |

Чад |

71,7 |

6 |

Норвегия |

2,5 |

|

7 |

Мали |

67,6 |

7 |

Финляндия |

2,5 |

|

8 |

Конго |

66,7 |

8 |

Швеция |

2,6 |

|

9 |

Сьерра-Леоне |

66,7 |

9 |

Португалия |

2,6 |

|

10 |

Ангола |

65,8 |

10 |

Чехия |

2,6 |

Источник: Всемирный банк: [сайт].— URL: (дата обращения: 12.02.2020).

Таблица 3

Распределение стран по уровню ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) в 2018 г., лет

Table 3

Distribution of countries by life expectancy in 2018, years

|

Страны с низкой ОПЖ |

Страны с высокой ОПЖ |

||||

|

Место |

Страна |

ОПЖ |

Место |

Страна |

ОПЖ |

|

1 |

Афганистан |

52,1 |

1 |

Монако |

89,4 |

|

2 |

Замбия |

53 |

2 |

Япония |

85,5 |

|

3 |

Лесото |

53 |

3 |

Сингапур |

85,5 |

|

4 |

Сомали |

53,2 |

4 |

Макао |

84,6 |

|

5 |

ЦАР |

53,3 |

5 |

Сан Марино |

83,4 |

|

6 |

Мозамбик |

54,1 |

6 |

Гонконг |

83,1 |

|

7 |

Уганда |

56,3 |

7 |

Исландия |

83,1 |

|

8 |

Нигер |

56,3 |

8 |

Андорра |

82,9 |

|

9 |

Свазиленд |

57,2 |

9 |

Израиль |

82,7 |

|

10 |

Чад |

57,5 |

10 |

Мальта |

82,7 |

Источник: Всемирный банк: [сайт].— URL: (дата обращения: 12.02.2020)

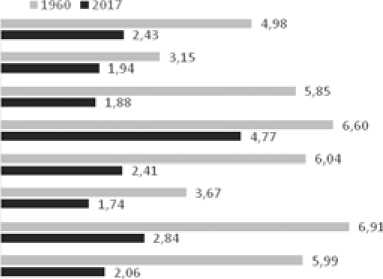

Таким образом, современная мировая тенденция — снижение числа детей в семьях при последовательном росте ожидаемой продолжительности жизни, снижении младенческой смертности и повышения уровня грамотности женщин. (рис. 2)

-

- — - ожидаемаяпродолжительность жимш. лет

-

— ^ грамотность женщин, %

-----младенческая смерти ость, на 1000 родившихся

.........суммарный коаФФициеш рождаемости, детей на 1 женщину

Рис. 2. Динамика мировых демографических показателей

Fig. 2.Dynamics of global demographic indicators

Источник: составлено авторами по данным «The World Fact Book»: [сайт].— URL: gov/library/publications/resources/the-world-factbook (дата обращения: 10.02.2020).

В настоящее время процесс демографического перехода завершили все развитые страны и часть развивающихся. Число стран с уровнем рождаемости, недостаточным для полного замещения поколений (менее 2,1 детей на 1 женщину), выросло с 13 в 1970 г. до 123 в 2018 году. Общая численность населения этих стран достигла 3,97 млрд. человек или 51,7% человечества.

Ключевой фактор перехода к снижению рождаемости — права и возможности женщин, положение их в социуме. Одна из проблем, сложившихся в настоящее время — асинхронизация развития экономических институтов и гендерного представительства. Выявлено, что рождаемость напрямую коррелирует с изменениями в объеме работы по дому и по уходу за детьми, выполняемой мужчинами [2] Для оценки степени вовлеченности использовался индекс гендерного разрыва, который включает показатели различий в положении мужчин и женщин в каждой стране с учетом их экономической деятельности, уровня образования, здоровья и участия в политической жизни. Он основан на соотношении этих показателей для мужчин и женщин и не зависит от среднего уровня каждого показателя. Исследователи пришли к выводу, что в странах с высоким уровнем развития, в которых достигнут значительным уровень гендерного равенства, рождаемость повышается с очень низкого уровня до того, с которого началось ее падение [3–5].

В работах по гендерному равенству и несовместимости ролей предполагается, что в странах, в которых достигнут высокий уровень гендерного равенства, а модель поведения и социальная политика позволяют женщинам одновременно и иметь детей, и быть вовлеченными в другие сферы жизни, такие как оплачиваемый труд, СКР должен восстановиться в основном за счет повышения рождаемости в старших возрастах. Соответственно предполагается, что в ситуациях с низким уровнем гендерного равенства, когда совмещение материнства и карьеры затруд- нено, СКР будет оставаться низким, а возможно, снизится еще больше.

Демографы [6; 7] изучили связь когортной рождаемости в развитых странах с различными индикаторами развития и обнаружили, что индекс гендерного разрыва имел более сильную положительную связь с когортной рождаемостью, чем ВВП на душу населения или индекс человеческого развития. Сильная связь с уровнем женской занятости, СКР и индексом гендерного разрыва подтверждает предположение, что страны, где достигнуто большее равенство мужчин и женщин в различных областях, в конечном итоге имеют и относительно более высокую рождаемость, и относительно более высокую экономическую активность женщин. [8]

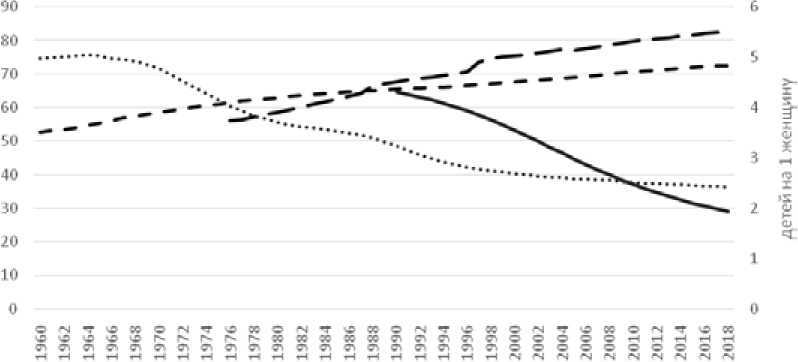

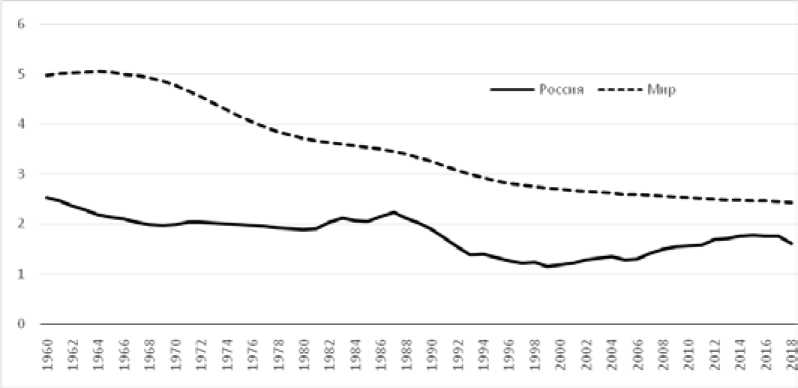

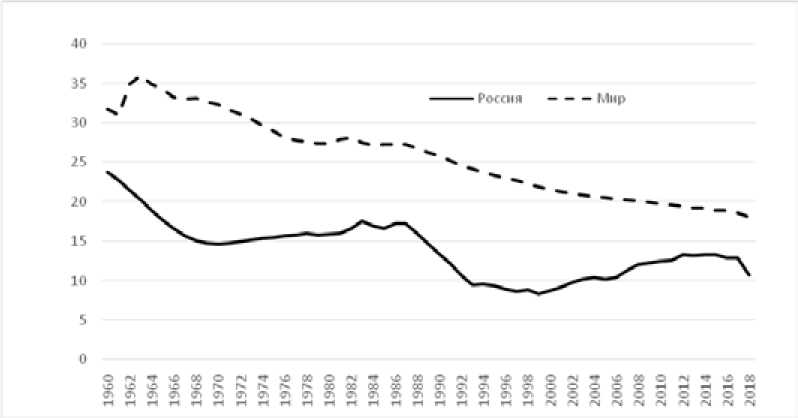

В России ситуация с рождаемостью аналогична общемировой — идет снижение как общего коэффициента рождаемости, так и среднего числа детей, рожденных одной женщиной. (рис. 3 и 4)

Причины организации современной структуры российской семьи и численности детей в ней заключаются в историческом развитии российского социума и цивилизационных предпосылок, формирующих потребности населения. В контексте смены условий и технологий промышленного производства и развития социальных институтов выделяются следующие исторические типы «детности» семей.

Многодетность. Она характеризуется отсутствием искусственного регулирования рождаемости в браке, строгими патриархальными устоями, браки с одобрения родителей, низкий уровень разводов, расширенные много-поколенческие семьи, высокая детская и материнская смертность. Этот тип существовал в России до конца XIX века, в Западной Европе — до середины XIX века (кроме Франции, где он был распространен до конца XVIII века), в странах Африки и Азии — до 70–80-х годов прошлого столетия.

Среднедетность предполагала наличие 3–4-х детей, распространена до середины 60-х годов в России. На данном этапе стали применяться аборты и использо-

Рис. 3. Суммарный коэффициент рождаемости, человек на 1 женщину

Fig. 3.Total fertility rate, people per 1 woman

Источник: составлено авторами по данным: Росстат: [сайт].— URL: ;

Всемирный банк: [сайт].— URL: (дата обращения: 12.02.2020).

Рис. 4. Общий коэффициент рождаемости, ‰

Fig. 4. Total fertility rate, ‰

Источник: составлено авторами по данным: Росстат: [сайт].— URL:: ;

Всемирный банк: [сайт].— URL: (дата обращения: 12.02.2020).

ваться методы контрацепции. Семья теряет жесткую поколенческую патриархальность, женщины помимо домохозяйства выходят на работу по найму. Уровень разводов низкий.

Этап малодетности — в семье 1–2 ребенка. Наблюдается в настоящее время в России. Активно развито планирование семьи, большое число разводов, классический брак трансформируется в новые виды, формируется слой людей, не имеющих детей вообще (childfree).

Современное родительство основывается на индивидуальном выборе мужчин и женщин. Решение о рождении ребенка люди принимают исходя из жизненных планов и целей. Рождаемость снижается при осознанном ограничении размеров собственной семьи. Очевидными становятся случаи, когда супружеские пары откладывают рождение ребенка, что увеличивает средний возраст матери при рождении первого ребенка.

Динамика СКР в России проходила несколько этапов. С конца 1960-х гг. он снижался и к началу 1980-х гг. стабилизировался. В 1980-е гг. государство приняло активные меры поддержки рождаемости и СКР увеличился. Но негативные изменения в экономике конца 1980-х гг. и последующие политические и экономические реформы 1990-х гг. привели к существенному падению рождаемости. Снижение

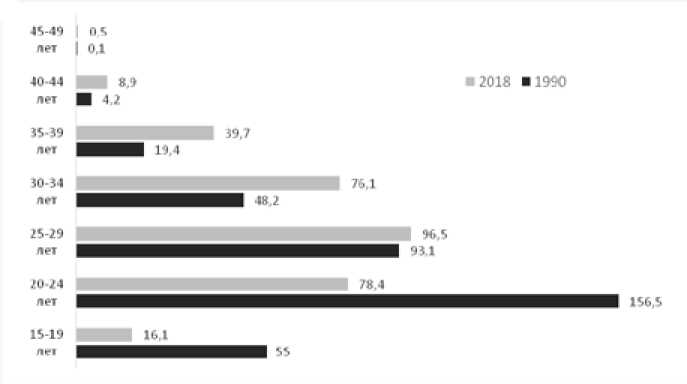

СКР в 1990-е гг. отчасти было сгенерировано постепенным вхождением российского общества в процесс замедления темпов формирования семей и откладывания деторождения. Так, умеренное снижение СКР в 1993–1999 гг. свидетельствует о наступлении фазы переноса рождений на все более поздний возраст с каждым новым поколением, начинавшим формирование своих семей. Рост СКР в 1999–2004 гг. базировался на компенсационном росте интенсивности деторождения у женщин в возрастах старше 25 лет. Показатель существенно вырос в 2006–2012 гг., что было вызвано введением в действие стимулирующих пронаталистских мер в 2007 г. [9]. Далее СКР стабилизировался в диапазоне 1,71–1,76, а с 2018 г. опять началось снижение. За период 1990–2018 гг. значительно снизился возрастной коэффициент рождаемости в группах 15–19 лет и 20–24 лет, существенно возросла доля матерей после 30 лет (рис. 5).

Рис. 5. Динамика распределения рождаемости по возрастным группам матерей, ‰

Источник: составлено авторами по данным Росстата: [сайт].— URL: (дата обращения: 14.02.2020).

Fig. 5. Dynamics of birth rate distribution by age groups of mothers, ‰

В 2018 г. средний возраст родивших первенца был 26 лет. Второго ребенка чаще всего женщины рожали в 30 лет, третьего — в 31 год. Тенденция увеличения среднего возраста рождения ребенка сохранится и дальше. Основной причиной этого является желание семей повысить уровень благосостояния перед рождением ребенка, и женщины стремятся повысить уровень образования, стать конку- рентоспособными в различных профессиях и сделать карьеру.

Открытость глобального рынка труда, создание новых рабочих мест позволяют женщинам активнее участвовать в общественном производстве, в оплачиваемом секторе занятости. Но в то же время с женщин не снимается социальная ответственность за рождение и воспитание детей. Женщинам становится сложнее совмещать занятость на рынке труда и в семье. В развитых странах, где институт семьи переживает кризис, решение проблем обеспечения занятости женщин и других работников с семейными обязанностями все более тесно увязывают с обеспечением безопасности семьи, оказанием ей поддержки в организации ухода за детьми вне дома, предоставлением системы денежных пособий семьям с детьми, гибкого рабочего графика матерям. В России подобные возможности предоставляются женщинам реже, поэтому и конфликт стоит более остро, зачастую им приходится делать выбор — либо карьера и доход, либо ребенок.

Также система поддержки материнства в России осложняется тем, что женщина, имеющая детей, вынуждена выходить на рынок труда на условиях полной занятости, что затрудняет совмещение работы и ухода за детьми. Основные причины этого: во-первых, уровень материально- го благосостояния семьи с детьми невозможно поддержать на приемлемом уровне только за счет дохода работающего мужчины, нужен второй доход, а также в стране распространены семьи с одним родителем, где доход матери является единственным; во-вторых, в России не развита система гибкой занятости (возможность работать неполный рабочий день и неполную рабочую неделю), когда женщина получает возможность совмещать выполнение обязанностей по уходу за детьми с занятостью в экономике. Кроме этого женщины сталкиваются с дискриминацией на рынке труда в силу наличия детей или гипотетической возможности их иметь из-за необходимости предоставления им декретного отпуска, больничных по уходу за детьми и других подобных причин

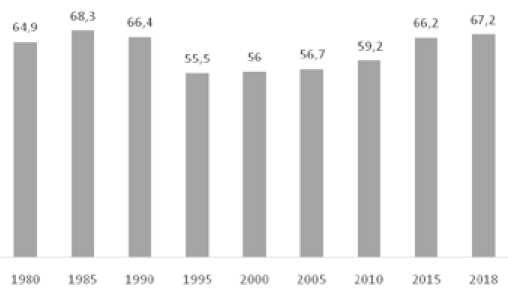

В настоящее время у женщин усиливается стремление достичь карьерного и профессионального роста, реализовать потребность в самовыражении, что также является причиной сознательной ма-лодетности. Основная доля работающих женщин (94%) имеет 1–2 детей. Возвращение матерей на рынок труда требует развития рынка социальных услуг по уходу за детьми, и в первую очередь развития дошкольного образования — сетей детских садов и яслей (рис. 6). Несмотря на успехи последних лет, сохраняется большое

Рис. 6. Валовой коэффициент охвата дошкольным образованием, в % численности детей в возрасте 1–6 лет

Fig. 6. Gross pre-school enrolment ratio, % of the number of children aged 1–6 years

Источник: составлено авторами по данным Росстата: [сайт] — URL: (дата обращения: 14.02.2020)

число проблем, которые родители часто не в состоянии преодолеть, и женщины не могут найти эффективный режим совмещения материнских и трудовых функций [10].

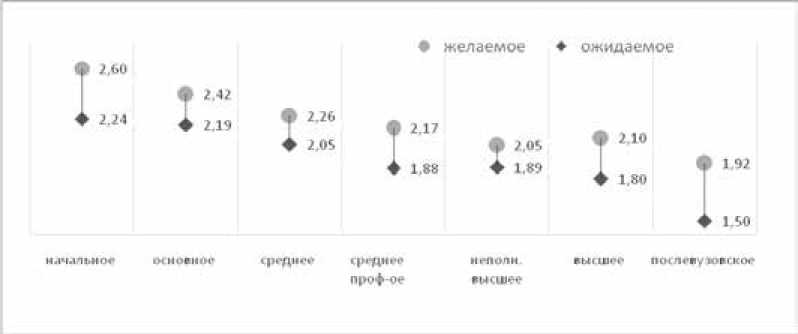

Выборочное наблюдение репродуктивных планов населения, проведенное Росстатом, показало, что в России более образованные и обеспеченные женщины (до- ход в значительной степени зависит от образования) меньше интересуются рождением детей. Результаты опроса 15 тыс. женщин по числу желаемых и числу ожидаемых детей в семье в зависимости от уровня образования и личного благосостояния респондентов представлены на рисунках 7 и 8.

Рис. 7. Уровень образования респондентов и количество детей, человек

Fig. 7. The level of education of respondents and number of children, people.

Источник: составлено авторами по данным выборочного наблюдения репродуктивных планов населения Росстата: [сайт].— URL: (дата обращения: 14.02.2020).

• желаемое ♦ ожидаемое

• 2.11

• 2.14

♦ 1.86

1.1 Ip угиями ь (на «Tii

U'lriib xupouirr

Xupmurr

Плохое*

()ч<‘«1Ы1 ЛохОг

Рис. 8. Субъективная оценка уровня жизни респондентов и количество детей, человек Fig. 8. Subjective assessment of the respondents ‘ standard of living and the number of children, people. Источник: составлено авторами по данным выборочного наблюдения репродуктивных планов населения Росстата: [сайт].— URL: (дата обращения: 14.02.2020).

Во второй половине 2000-х гг. усилилась государственная политика по стимулированию рождаемости, основной пронаталистической мерой стало введение материнского (семейного) капитала (МСК). Он представляет собой материальную поддержку семей при рождении детей (до 2020 г.— второго или последующих 1, с 2020 г.— первого2), которая может быть направлена на улучшение жилищных условий, образование, пенсию матери, поддержку детей-инвалидов. На начальном этапе применения МСК, условия для его эффективности были благоприятными — в репродуктивном возрасте находилось многочисленное поколение женщин и отмечались высокие темпы роста экономики и доходов населения. Сама программа МСК действовала в двух направлениях: 1) как элемент материальной-финансовой поддержки семей; 2) как отражение активного государственного интереса к обществу, что стало популярной мерой, одобренной различными слоями населения (не только семьями с детьми) [10].

Но после 2016 г. рождаемость начала падать. Пронаталистические меры поддержали рождение «отложенных» детей, но ситуация с желаемым количеством детей в семьях не изменилась. Наиболее распространены семьи с 1–2 детьми. И предпосылок на увеличение детности в настоящее время не наблюдается. Необоснованно меньше внимания уделяется улучшению общих социальных, экономических и политико-правовых условий для семей с детьми или потенциальных родителей — доступности профессиональных образования и занятости, жилищных условий, услуг по планированию семьи, медицинского обслуживания, развитой сети до- школьного образования.

Современный этап эволюции рождаемости в России характеризуется трансформацией традиционной модели деторождения с характерным для нее ранним формированием семьи в сторону модели, при которой рождение детей происходит в более зрелом возрасте. Этот фундаментальный процесс происходит в модернизирующемся обществе с гораздо более образованным, квалифицированным и материально обеспеченным населением, чем когда-либо прежде [9].

Несомненно, должна быть широкая поддержка рождаемости в стране, но невозможно стимулировать только увеличение численности рождений, не укрепляя другие сферы функционирования социума. Прежде всего, это права женщин на труд и достойную оплату, ликвидация дискриминации на рынке труда по признаку наличия детей. Также необходимо расширение сети дошкольных образовательных и медицинских учреждений.

В России основная демографическая опасность не в низкой рождаемости, а в высоком уровне смертности (в том числе от внешних причин), низкой ожидаемой продолжительностью жизни (особенно мужчин), высокого уровня заболеваемости (в том числе «социальными» болезнями). Общество перестраивается, ценности прошлого уже не являются традиционными и приемлемыми в настоящем. Важнейшую роль в количестве детей играют культурные и религиозные представления о семье. Важным этапом государственной поддержки при снижении рождаемости является инновационное технологическое развитие, не требующее задействование большого количества рабочих, усиление автоматизации и роботизации производств. Приоритетом является не количество населения, а качество человеческого капитала.

Список литературы Предпосылки эволюции рождаемости и репродуктивного поведения: мировой и российский опыт

- Синельников, А.Б. Трансформация семьи и развитие общества: учебное пособие / А. Б. Синельников. - Москва: КДУ, 2008. - 320 с. 978-5-98227-546-2. ISBN: 978-5-98227-546-2

- Sinelnikov A. B. Transformacija sem'i i razvitiye obshhestva [Transformation of Family and Development of Society]. Textbook. Moscow. 2008. 320 p. 978-5-98227-546-2. (in Russ.) ISBN: 978-5-98227-546-2

- Feyrer, J. Will the stork return to Europe and Japan? / J. Feyrer, B. Sacerdote, A. D. Stern // Journal of economic perspectives. - 2008. - Vol. 2 - No. 3. - P. 3-2

- Feyrer J., Sacerdote B., Stern A. D. Will the stork return to Europe and Japan? Journal of Economic Perspectives. 2008. Vol. 2 No. 3. P. 3-2

- Myrskyla, M. Advances in development reverse fertility declines / М. Myrskyla, H. - P. Kohler, F. C. Billari // Nature. - 2009. - No. 460. - P. 741-74

- Myrskyla M., Kohler H.-P., Billari F. C. Advances in development reverse fertility declines. Nature. 2009. No. 460. P. 741-74

- Myrskyla, M., High development and fertility: fertility at older reproductive ages and gender equality explain the positive link / М. Myrskyla, H.-P. Kohler, F. C. Billari // Population Studies Center, University of Pennsylvania, PSC Working Paper Series, PSC11-06: [сайт]. - URL: http://repository.upenn.edu/psc_working_papers/30 (дата обращения: 18.03.2020).

- Myrskyla M., Kohler H.-P., Billari F. C. High Development and Fertility: Fertility at Older Reproductive Ages and Gender Equality Explain the Positive Link. Population Studies Center, University of Pennsylvania. PSC Working Paper Series. PSC11-06. Available at: http://repository.upenn.edu/psc_working_papers/30 (Accessed: 18 March 2020).

- Goldstein, J.R. The end of 'Lowest-Low' fertility? / J. R. Goldstein, T. Sobotka, A. Jasilioniene // Population and Development Review. - 2009. - No. 3 - P. 663-699.

- Goldstein J. R., Sobotka T., Jasilioniene A.. The end of 'Lowest-Low' fertility? Population and Development Review. 2009. No. 3 P. 663-699.

- Myrskyla, M. New cohort fertility forecasts for the developed world / M. Myrskyla, J. T. Goldstein, Y.-H. A. Cheng // MPIDR Working Paper WP 2012-014, Rostock, Germany: Max Planck Institute for Demographic Research: [сайт]. - URL: https://www.demogr.mpg.de/papers/working/wp-2012-012.pdf (дата обращения: 9.02.2020).

- Myrskyla M., Goldstein J. T., Cheng Y.-H. A. New Cohort Fertility Forecasts for the Developed World. MPIDR Working Paper WP 2012-014. Rostock. Germany. Max Planck Institute for Demographic Research. Available at: https://www.demogr.mpg.de/papers/working/wp-2012-012.pdf (Accessed: 9 February 2020).

- Myrskyla, M. New cohort fertility forecasts for the developed world: rises, falls and reversals. / M. Myrskyla, J. T. Goldstein, Y. - H. A. Cheng // Population and Development Review. - 2013. - No. 39. - P. 31-56.

- Myrskyla M., Goldstein J. T., Cheng Y.-H. A. New cohort fertility forecasts for the developed world: rises, falls and reversals. Population and Development Review. 2013. No. 39. Pp. 31-56.

- Андерсон, Б.А. Прогнозирование низкой рождаемости: размышления по поводу правдоподобия и применения гипотез / Б. А. Андерсон // Демографическое обозрение. - 2014. - № 1. - С. 57-105.

- Anderson B. A. Prognozirovaniye nizkoj rozhdayemosti: razmyshlenija po povodu pravdopodobija i primenenijagipotez [Forecasting low birth rate: reflections on the likelihood and application of hypotheses]. Demograficheskoye obozreniye [Demographic Review]. 2014. No. 1, P. 57-105. (in Russ.)

- Фрейка, Т. Эволюция рождаемости в России за полвека: оптика условных и реальных поколений / Т. Фрейка, С. В. Захаров // Демографическое обозрение. - 2014. - № 1. - С. 106-143.

- Frejka T., Zakharov S. V. Evoljutsija rozhdaemosti v Rossii za polveka: optika uslovnyh i real'nyh pokolenij [Evolution of birth rate in Russia for half a century: optics of conditional and real generations]. Demograficheskoe obozrenie [Demographic Review]. 2014. No. 1. P. 106-143. (in Russ.)

- Малева, Т.М. Пронаталистская демографическая политика глазами населения: десять лет спустя. / Т. М. Малева, Е. А. Третьякова, А. О. Макаренцева // Экономическая политика. - 2017. - № 12(6). - С. 124-147. DOI: 18288/1994-5124

- Maleva T. M., Tretyakova E. A., Makarentseva A. O. Pronatalistskaja demograficheskaja politika glazami naselenija: desjat' let spustja [Pronatalist demographic policy through the eyes of the population: ten years later]. Ekonomicheskaja politika [EconomicPolicy]. 2017. No. 12(6). P. 124-147. DOI: 18288/1994-5124 (in Russ.)