Предпосылки роста функциональной роли лечебного питания в воспроизводстве человеческого капитала

Автор: Криворучко М.Ю., Ковеза Б.Т.

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Экономические науки

Статья в выпуске: 7, 2016 года.

Бесплатный доступ

Главное внимание в статье уделено поиску новых организационных форм развития человеческого капитала с учетом его роли в национальном воспроизводстве в условиях его поворота к экономике знаний и инноваций. Предлагается рассматривать здоровье человека не только как приоритет в жизнедеятельности общества, но и с позиций системообразующего и наиболее важного элемента человеческого капитала. Особая роль отводится процессам использования рекреационных ресурсов для воспроизводства человеческого капитала, включая организацию лечебного питания.

Человеческий капитал, санаторно-курортные организации, здоровье населения, заболеваемость населения, лечебное питание

Короткий адрес: https://sciup.org/14938704

IDR: 14938704 | УДК: 338.465.4:613.292

Текст научной статьи Предпосылки роста функциональной роли лечебного питания в воспроизводстве человеческого капитала

Неблагоприятная конъюнктура на международном рынке нефти, сложившаяся в последние годы, проявила все слабые стороны российской экономики, связанные с высокой степенью сырьевой ориентации национального хозяйства. Негативные последствия данного процесса проявились в снижении ключевых макроэкономических показателей и сокращении производства практически во всех отраслях. Безусловно, данное обстоятельство явилось лишь катализатором для развития всех тех проблем, которые не были разрешены в отечественной экономике за годы рыночных реформ. Это и слабая диверсификация производств в совокупности с низкой производительностью труда, и отсутствие передовых высокотехнологичных производств, а также не-сформировавшийся средний класс и ряд других. В совокупности произошедшее обусловливает необходимость поиска новых точек роста национальной экономики, соответствующих вызовам текущего времени – времени экономики знаний и инноваций, когда доминирующую воспроизводственную роль играет человеческий капитал.

Между тем распределение человеческого капитала в мировой экономике характеризуется крайней неравномерностью. Так, по оценкам некоторых экспертов, порядка 70–80 % структуры национального богатства развитых стран прямым или косвенным образом опосредовано человеческим капиталом, совокупная стоимость мирового человеческого капитала в начале 2000-х гг. оценивалась в 365 трлн долл. США – 66 % мирового богатства. При этом основная часть мирового человеческого капитала сосредоточена в развитых странах – в странах Большой семерки и ЕЭС сосредоточено 59 % мирового человеческого капитала стоимостью 215 трлн долл. США (78 % от национального богатства этих стран, в США – 26 % стоимостью 95 трлн долл. США (77 % от национального богатства)); в то время как в России сосредоточено лишь 7 % мирового человеческого капитала стоимостью 30 трлн долл. (50 % от национального богатства).

Подобные диспропорции в первую очередь связаны с тем, что в развитых странах инвестиции в развитие человеческого капитала в значительной мере опережали таковые в развивающихся странах. Кроме того, инвестиции в человеческий капитал там опережали и инвестиции в физический капитал. К примеру, в США инвестиции в человеческий капитал (расходы на образование, здравоохранение и социальное обеспечение) еще в 1970 г. превышали инвестиции в производство в 1,9 раза, а в 1990 г. – и вовсе в 3,2 раза [1].

Становление и развитие экономической теории человеческого капитала во второй половине XX в. привело к изменению традиционного отношения к социальной сфере – человеческий капитал стал рассматриваться как мера воплощенной в человеке способности приносить доход [2]. И самое главное с точки зрения темы данной статьи – был разработан методологический подход к оценке здоровья как экономического блага [3].

В целом же становится видно, что здоровье, являясь элементом человеческого капитала, сегодня рассматривается не только как медико-биологическая или медико-социальная категория, но и как категория, обладающая биосоциальным характером. Другими словами, здоровье в современном обществе перестает восприниматься лишь как критерий физиологического состояния индивида и все больше вбирает в себя различные показатели, позволяющие оценить, помимо всего прочего, и общее качество жизни. В результате здоровье начинает влиять не только на производительность труда отдельного индивида и способность к получению им денежного и натурального дохода, но и на воспроизводство в целом, а это, в свою очередь, позволяет ему играть главенствующую роль в жизнедеятельности общества и выступать не столько в качестве одного из основных элементов человеческого капитала, сколько в качестве системообразующего и наиболее важного. И именно поэтому, говоря о приоритетном обеспечении инвестиций в человеческий капитал, в первую очередь следует сосредоточить усилия на инвестициях в здоровье.

Однако в России по-прежнему широко распространено мнение, что система общественного здравоохранения является затратной отраслью – убыточной для экономики страны и создающей дополнительную нагрузку на бюджет. Считается, что в данной отрасли не производится продукция, а ее работа полностью основана на дотациях из государственного бюджета. В связи с этим подходы к ее финансированию опосредованы «моральными» обязательствами государства перед населением, а не характеристиками ее экономической эффективности. Доказательством этому является объем расходов, направляемых в данную отрасль из бюджета РФ в последние годы – порядка 2–3 % ВВП, в то время как по оценкам Всемирной организации здравоохранения минимальный объем средств, направляемых на здравоохранение в современных условиях, должен составлять не менее 6 % ВВП, т. е. в 2–3 раза больше, чем есть в России на самом деле [4].

При этом, по подсчетам экспертов ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации, до трети от общего числа случаев общей заболеваемости может быть предотвращено при оказании своевременной помощи. Вероятность предотвращения смертности, вызванной заболеваниями сердечно-сосудистой системы, достигает 45 % [5]. Однако для этого необходимо направлять до 70 % ресурсов, предназначенных для осуществления мероприятий по снижению заболеваемости и смертности, на обеспечение профилактических мер и здорового образа жизни, тогда как на повышение качества оказываемых услуг требуется всего лишь порядка 25 % этих средств. В свою очередь, одно только перераспределение данных расходов в пользу осуществления профилактических мер позволит увеличить продолжительность жизни в России на 2,5–3,5 года и сократить долю социально значимых заболеваний в 2 раза [6].

Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» и предшествовавшим ему Федеральным законом от 22.07.1993 г. № 5487-1 «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан» приоритет профилактики в сфере охраны здоровья отнесен к числу основных принципов охраны здоровья граждан страны.

Произошедшие в ходе рыночных реформ изменения в законодательной базе запустили процесс становления совершенно нового для данной сферы – рекреационного – направления, ориентированного на предоставление оздоровительного отдыха и информации о возможных нарушениях здоровья и способах их предупреждения. Санаторно-курортным организациям было позволено оказывать помимо основных и множество дополнительных, в том числе и платных, лечебно-оздоровительных услуг. В результате сфера санаторно-курортного лечения смогла развиваться в профилактическом направлении – направлении укрепления и сохранения здоровья лиц в трудоспособном возрасте, не имеющих каких-либо хронических заболеваний [7].

К настоящему времени в России сформировалась широкая сеть санаторно-курортных учреждений, характеризуемая высоким уровнем развития материально-технической, диагностической и научной базы, позволяющей обеспечить не только процесс лечения на курортах, но и изучение, охрану и воспроизводство рекреационных ресурсов. При этом сеть санаторно-курортных учреждений представлена как отдельно здравницами, так и целыми курортными зонами с единой инфраструктурой и высокой концентрацией иных предприятий лечебной и досуговой отраслей. Это в целом позволяет с высокой эффективностью и рациональностью использовать рекреационные ресурсы для воспроизводства человеческого капитала.

Одним из наиболее важных факторов, используемых в санаторно-курортном лечении, является организация лечебного питания – диетотерапия. Данное направление получило широкое распространение еще в советский период развития отечественной системы здравоохранения и было ориентировано на применение в рамках лечебного процесса по заболеваниям органов пищеварения и болезням обмена веществ [8]. Но к настоящему времени лечебное питание стало неотъемлемым элементом комплексной терапии. Причем в ряде случаев лечебное питание играет основополагающую роль в проведении терапевтических процедур, а в других – вспомогательную, формируя атмосферу, благоприятствующую применению фармакологических препаратов, проведению физиотерапевтических процедур и осуществлению иных видов терапии [9].

В настоящее время к числу основных причин утраты населением своего здоровья, помимо болезней системы кровообращения, костно-мышечной системы, новообразований, осложнений при беременности и родах, относимых в совокупности к категории предотвратимых при своевременном оказании медицинской помощи, также относятся и болезни, вызванные неправильным питанием. Причем ситуация с неправильным питанием еще более усугубляет общую картину, если принять во внимание не только непосредственные болезни, вызванные нарушением питания, но и заболевания (состояния), на которые питание оказывает косвенное воздействие.

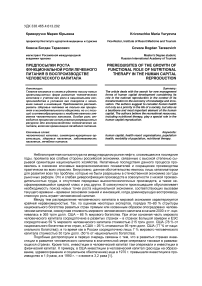

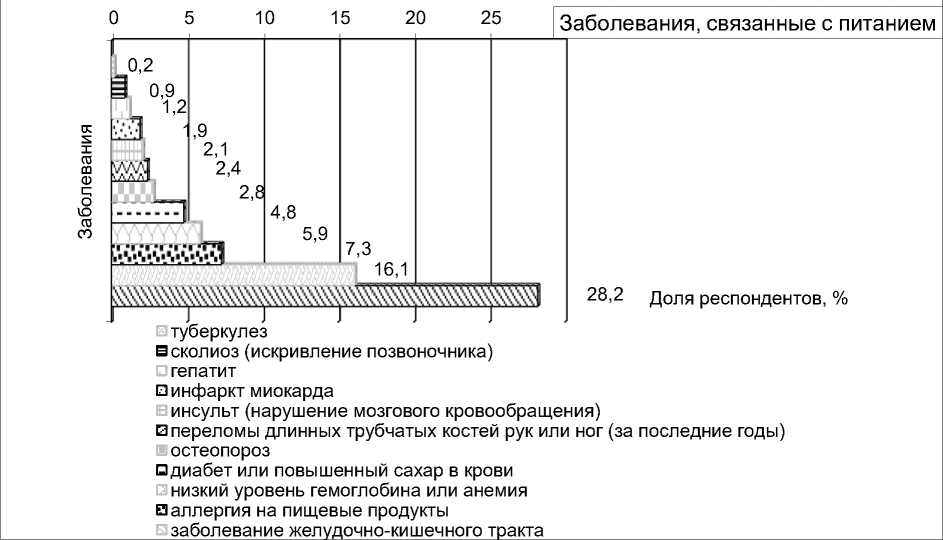

Так, почти у половины населения (44,9 %) имеются заболевания (состояния), связанные с питанием (рис. 1). При этом наиболее часто встречающимся заболеванием, связанным с питанием, является повышенное артериальное давление – 28,2 % респондентов, участвовавших в опросе, проведенном Федеральной службой государственной статистики в 2013 г., указали на его наличие. Также 16,1 % респондентов указали на наличие заболеваний желудочно-кишечного тракта. От 4,8 до 7,3 % респондентов сообщили о наличии у них диабета или повышенного сахара в крови, низкого уровня гемоглобина или анемии, аллергии на пищевые продукты. От 1,2 до 2,8 % респондентов отметили наличие остеопороза, случаи переломов длинных трубчатых костей рук или ног (за последние годы), инсультов (нарушение мозгового кровообращения), инфарктов миокарда, гепатита. О наличии туберкулеза и сколиоза (искривления позвоночника) сообщили 0,2 и 0,9 % респондентов соответственно.

Рисунок 1 – Распространенность среди населения заболеваний (состояний), связанных с питанием, в 2013 г. [10]

Все это подтверждает высокую распространенность заболеваний, прямым и косвенным образом связанных с питанием. При этом потери здоровья, ведущие к временной нетрудоспособности или преждевременной смертности населения в трудоспособном возрасте, наносят достаточно ощутимый вред экономике, сопоставимый с ежегодным недополучением значительной части ВВП. И так как речь идет лишь об эффекте, который можно измерить прямым образом, то на самом деле потери могут быть более масштабными. В свою очередь, основными причинами данных потерь являются заболевания, относимые к категории предотвратимых при своевременном оказании медицинской помощи: болезни системы кровообращения, костно-мышечной системы, новообразования, осложнения при беременности и родах. Помимо данных заболеваний, особенно если учитывать их косвенное воздействие, к потерям здоровья приводят заболевания (состояния), связанные с неправильным питанием, присутствующие у половины населения России.

На этом фоне интересной представляется оценка домашними хозяйствами из различных социально-экономических групп достаточности своего питания (табл. 1).

Так, в среднем по всей совокупности респондентов 52,3 % отметило, что им достаточно той еды, которую они хотят есть. Однако среди представителей первой 10 %-й группы (с наименьшими располагаемыми ресурсами) таковых было лишь 26,3 %, а среди представителей десятой 10 %-й группы (с наибольшими располагаемыми ресурсами) - 78,6 %, т. е. в 3,0 раза больше. При этом 10,9 и 5,0 % респондентов из первой группы отметили, что им иногда и часто недостаточно еды соответственно. Однако среди респондентов из десятой группы таковых практически не наблюдалось.

В среднем по всей совокупности респондентов 17,0 % отметили, что за 2013 г. их питание улучшилось, у 15,8 % - ухудшилось. В то же время среди респондентов из первой группы улучшение питания отметили лишь 15,0 %, а ухудшение - 27,0 % (практически в два раза больше среднего уровня по всей совокупности респондентов).

Таблица 1 - Характеристики и дифференциация оценки домашними хозяйствами достаточности питания по 10 %-м группам населения в 2013 г. [11]

|

го о ф к о п со О о S о ч |

в том числе по 10 %-м группам |

S и ф ” II »» ч |

||||||||||

|

К го ф с |

К го о m |

К ф н |

К го н ф ф 7 |

К го н с |

К го н о ф а |

К го 2 л ф о |

К го 2 л о о m |

К го н ф |

К го н о ф |

|||

|

По описанию питания в домохозяйстве за последние 3 месяца |

||||||||||||

|

достаточно той еды, которую хотят есть |

52,3 |

26,3 |

31,9 |

35,3 |

41,8 |

49,1 |

55,6 |

55,2 |

61,2 |

68,4 |

78,6 |

3,0 |

|

достаточно еды, но не всегда той, которую хотят есть |

41,9 |

57,8 |

57,2 |

52,5 |

51,7 |

46,4 |

41,8 |

40,5 |

36,0 |

29,8 |

20,3 |

0,4 |

|

иногда недостаточно еды |

4,5 |

10,9 |

8,2 |

8,9 |

5,1 |

3,5 |

2,4 |

3,7 |

2,3 |

1,7 |

1,1 |

0,1 |

|

часто недостаточно еды |

1,3 |

5,0 |

2,8 |

3,2 |

1,5 |

0,9 |

0,2 |

0,7 |

0,5 |

0,1 |

0,0 |

0,0 |

|

По динамике питания в домохозяйстве за последний год |

||||||||||||

|

улучшилось |

17,0 |

15,0 |

15,7 |

13,9 |

15,6 |

18,2 |

17,0 |

15,3 |

17,2 |

18,6 |

21,6 |

1,4 |

|

ухудшилось |

15,8 |

27,0 |

23,1 |

22,9 |

17,7 |

14,5 |

11,9 |

14,5 |

13,9 |

11,0 |

7,9 |

0,3 |

|

осталось без изменений |

67,2 |

58,0 |

61,3 |

63,2 |

66,7 |

67,3 |

71,0 |

70,2 |

68,9 |

70,4 |

70,5 |

1,2 |

|

По возможности, при наличии желания, потребления еды с мясом, птицей или рыбой через день |

||||||||||||

|

могут позволить |

72,5 |

48,2 |

53,2 |

55,9 |

67,0 |

72,1 |

80,3 |

73,1 |

80,5 |

86,6 |

93,1 |

1,9 |

|

не могут позволить |

27,5 |

51,8 |

46,8 |

44,1 |

33,0 |

27,9 |

19,7 |

26,9 |

19,5 |

13,4 |

6,9 |

0,1 |

|

По возможности, при наличии желания, потребления фруктов через день |

||||||||||||

|

могут позволить |

71,0 |

39,0 |

50,3 |

54,0 |

63,2 |

69,6 |

78,5 |

73,2 |

80,8 |

87,2 |

94,3 |

2,4 |

|

не могут позволить |

29,0 |

61,0 |

49,7 |

46,0 |

36,8 |

30,4 |

21,5 |

26,8 |

19,2 |

12,8 |

5,7 |

0,1 |

|

Домохозяйства, указавшие на существенные ограничения в питании |

0,8 |

3,0 |

1,6 |

1,8 |

0,9 |

0,5 |

0,0 |

0,5 |

0,3 |

0,1 |

0,0 |

0,0 |

Среди респондентов из десятой группы улучшение питания отметили в 1,4 раза большее число респондентов, чем в первой группе (21,6 %), тогда как об ухудшении питания заявили лишь 7,9 %, что почти вдвое меньше, чем в среднем по всей совокупности респондентов, и в 3,5 раза меньше, чем по первой группе.

При этом в среднем по всей совокупности респондентов в 2013 г. 72,5 % могли позволить себе еду с мясом, птицей или рыбой через день, тогда как в первой группе это могли позволить себе лишь 48,2 % респондентов, в десятой группе – в 1,9 раза больше – 93,1 %. В отношении потребления фруктов дифференциация еще выше. Так, в среднем по всей совокупности респондентов 71,0 % могли позволить себе потребление фруктов через день, тогда как в первой группе позволить себе это могли лишь 39,0 % респондентов, в десятой группе – в 2,4 раза больше – 94,3 %. Недостаточное питание малоимущих групп населения отрицательным образом сказывается на качестве их рациона.

Таким образом, налицо и медицинские, и экономические предпосылки необходимости усиления роли лечебного питания. Соответственно, комплексная работа по снижению отрицательного воздействия несбалансированного питания на здоровье населения требует эффективного использования ресурсов санаторно-курортной отрасли, особенно в части организации лечебного питания.

Ссылки и примечания:

-

1. Корчагин Ю.А. Человеческий капитал как интенсивный социально-экономический фактор развития личности, экономики, общества и государственности [Электронный ресурс] // Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики. URL: https://www.hse.ru/news/29345748.html (дата обращения: 06.07.2016).

-

2. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономическая теория : пер. с англ. М., 2002. 420 с.

-

3. Grossman M. On the Concept of Health Capital and the Demand for Health // Journal of Political Economy. 1972. Vol. 80, № 2. P. 223–255.

-

4. Сорокина С.Э. Здоровье населения как капитал экономики // Международные обзоры: клиническая практика и здоровье. 2013. № 2 (2). С. 111–118.

-

5. Иванова А.Е. Тенденции смертности в России и резервы сокращения ее от преодолимых причин // Демографические перспективы России и задачи демографической политики : материалы науч.-практ. конф. М., 2010. С. 27–37.

-

6. Бойцов С.А., Самородская И.В. Половозрастные показатели смертности и годы жизни, потерянные в результате преждевременной смертности в РФ в 2012 г. // Менеджер здравоохранения. 2014. № 5. С. 26–35.

-

7. Ветитнев А.М., Дзюбина А.В., Торгашева А.А. Лечебно-оздоровительный туризм: вопросы терминологии и типологии // Известия Сочинского государственного университета. 2012. № 2. С. 50–56.

-

8. Погожева А.В., Каганов Б.С. Современные взгляды на лечебное питание // Клиническая медицина. 2009. № 1. С. 4–12.

-

9. Сорокина С.Э. Указ. соч.

-

10. Диаграммы рассчитаны и составлены авторами на основе данных: Социальное положение и уровень жизни населения России. 2014 : стат. сб. М., 2014. С. 224.

-

11. Таблица рассчитана и составлена авторами на основе данных: Выборочное наблюдение рациона питания населения 2013 [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/food1/survey0/index.html (дата обращения: 06.07.2016).

Список литературы Предпосылки роста функциональной роли лечебного питания в воспроизводстве человеческого капитала

- Sihn W. Fractal Businesses in an E-Business World//The 8th International Conference on Concurrent Enterprising (Rome, Italy, 17-19 June 2002). URL: https://www.researchgate.net/publication/225653003_Fractal_Businesses_in_an_E-Busi-ness_World (дата обращения: 06.07.2016)

- Корчагин Ю.А. Человеческий капитал как интенсивный социально-экономический фактор развития личности, экономики, общества и государственности //Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики. URL: https://www.hse.ru/news/29345748.html (дата обращения: 06.07.2016).

- Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономическая теория: пер. с англ. М., 2002. 420 с.

- Grossman M. On the Concept of Health Capital and the Demand for Health//Journal of Political Economy. 1972. Vol. 80, № 2. P. 223-255.

- Сорокина С.Э. Здоровье населения как капитал экономики//Международные обзоры: клиническая практика и здоровье. 2013. № 2 (2). С. 111-118.

- Иванова А.Е. Тенденции смертности в России и резервы сокращения ее от преодолимых причин//Демографические перспективы России и задачи демографической политики: материалы науч.-практ. конф. М., 2010. С. 27-37.

- Бойцов С.А., Самородская И.В. Половозрастные показатели смертности и годы жизни, потерянные в результате преждевременной смертности в РФ в 2012 г.//Менеджер здравоохранения. 2014. № 5. С. 26-35.

- Ветитнев А.М., Дзюбина А.В., Торгашева А.А. Лечебно-оздоровительный туризм: вопросы терминологии и типологии//Известия Сочинского государственного университета. 2012. № 2. С. 50-56.

- Погожева А.В., Каганов Б.С. Современные взгляды на лечебное питание//Клиническая медицина. 2009. № 1. С. 4-12.

- Сорокина С.Э. Указ. соч.

- Диаграммы рассчитаны и составлены авторами на основе данных: Социальное положение и уровень жизни населения России. 2014: стат. сб. М., 2014. С. 224.

- Таблица рассчитана и составлена авторами на основе данных: Выборочное наблюдение рациона питания населения 2013 . URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/food1/survey0/index.html (дата обращения: 06.07.2016).