Предпосылки возникновения зон гипоксии в Азовском море и их влияние на донные биоценозы

Автор: Желтенко А.А.

Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka

Статья в выпуске: 6-1 (22), 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются основные предпосылки формирования зон гипоксии в придонном слое вод Азовского моря и оценено её влияние на заморы рыб. Показано, что в июне зоны гипоксии возникают под влиянием плотностной стратификации; в июле-августе - в результате вспышки численности фитопланктона. Разработка методики обнаружения начальных очагов придонной гипоксии в Азовском море позволит оперативно прогнозировать потенциально заморные зоны. Область применения данной темы исследования - это рациональный поиск и промысел гидробионтов рыбодобывающими организациями.

Азовское море, кислородный режим, температура воды, температура воздуха, скорость ветра, гипоксия, заморные зоны

Короткий адрес: https://sciup.org/140283112

IDR: 140283112

Текст научной статьи Предпосылки возникновения зон гипоксии в Азовском море и их влияние на донные биоценозы

В свете современных представлений проблема Азовского моря – это, прежде всего, проблема реконструкции и сохранения природных условий, обеспечивающих наиболее эффективное функционирование его экологической системы, уникальная рыбопродуктивность которой не имеет себе равных среди других водоемов Мирового океанах [8].

Среди многих проблем исследования экосистемы Азовского моря, одна из наиболее важных проблем связана с заморными явлениями, которые наблюдаются в последнее время практически ежегодно. Их прогнозированию уделяется большое внимание.

Объектом исследования является Азовское море.

Предмет исследования - явление гипоксии, как экологического фактора влияния на промысловые объекты в Азовском море

Целью настоящей работы является определение закономерностей возникновения гипоксии и заморов рыбы, их межгодовой изменчивости и возможности прогнозирования на основе данных, полученных с искусственных спутников Земли и контактными методами.

Для достижения поставленной цели исследования необходимо последовательное выполнение следующих задач :

-

- рассмотреть природно-хозяйственные особенности Азовского моря;

-

– уяснить роль явления гипоксии и заморов рыбы и других гидробионтов в Азовском море;

-

– сформировать знания о механизме возникновения, распространения и межгодовой изменчивости интенсивности придонной гипоксии и заморов водных живых ресурсов;

-

– представить методику контроля и прогноза зон гипоксии и потенциально-заморных зон;

-

– оценить ущерб водным живым ресурсам Азовского моря вследствие гибели рыбы в период замора.

Для решения поставленных задач применялись следующие методы :

-

- методы анализа и синтеза;

-

- эмпирические методы;

-

- математико-статистические и смешанные;

-

- контактные методы наблюдений.

В последние десятилетия основным наиболее регулярным источником информации о температуре поверхности моря являются данные, полученные с искусственных спутников Земли (ИСЗ), преимущество которых определяется оперативностью получения и большой площадью обзора акватории. Ранее [3] выявлена связь между распределением температуры воды поверхностного слоя, полученной с ИСЗ, и областями дефицита кислорода в придонном слое – предполагаемыми зонами заморов. В летний период на фоне сравнительно однородного поля температур на отдельных участках периодически появлялись «пятна» теплой воды. Здесь же наблюдались зоны пересыщения кислородом поверхностных вод (активное цветение фитопланктона) и минимальное содержание кислорода у дна. Различия температуры воды в «пятнах» и за их пределами составляли 1-3 °С, а в содержании кислорода в придонном слое различия достигали 4-5 мл/л. Это позволило использовать тепловые контрасты для выделения зон вероятного замора [2]. В дальнейшем «пятна» с повышенной температурой на картах температуры поверхности моря (ТПМ) в данной работе будут называться потенциально заморными зонами.

Для исследования зон гипоксии и заморов рыбы использовались многолетние материалы комплексных океанологических съемок акватории Азовского моря, выполненных специалистами ЮгНИРО и АзНИИРХ, фактические данные о количестве погибшей рыбы, обнаруженной в прибрежной зоне непосредственно в период заморов.

Анализ распределения температуры поверхности моря (ТПМ) проводился по трем видам наблюдений: с космических аппаратов, с научноисследовательских судов и измерений у берега в период сбора погибшей рыбы.

Карты ТПМ принимались в ЮгНИРО с космических аппаратов серии NOAA c 1988 г. по 2014 г. комплексом аппаратуры «Su-8» (Furuno). С 1988 по 2016 гг. рассматривались и показатели масштаба заморов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Межгодовая изменчивость интенсивности придонной гипоксии Наиболее неблагоприятными для всего моря и, в частности, для прибрежной его части были 1989, 1991, 1999 и 2010 гг. Это годы близкие к максимуму солнечной активности. В 2001 г. неблагоприятные условия складывались в центральной части моря, но не распространялись на прибрежные акватории [7].

Заморы в 1988-1991 гг. по береговым данным наблюдались с конца второй декады июня и до середины июля, а также в конце августа в Белосарайском и Обиточном заливах. Количество погибшей рыбы определялось - 451 т. и 1260 т. соответственно.

Для 1992 г. и 1996 г. характерно отсутствие заморов в прибрежных районах моря. Однако, по спутниковым и судовым наблюдениям потенциально заморные зоны прослеживались в центральной части моря, южнее Обиточного и Бердянского залива [11].

В июле 1997 г. и 2000 г. зоны заморов отмечались в прибрежной части

Белосарайского залива.

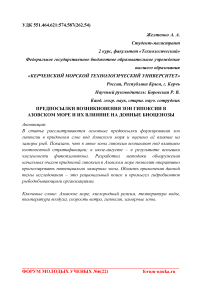

Отличительной особенностью 1998 г. являлось то, что зоны заморов отмечались в о. Сиваш и Утлюкском лимане (рис.1). Протяженность зоны составляла 60-65 км, количество погибшей рыбы - 230 т.

Количество 230 погибшей рыбы, тонны

Потенциально-

Рис.1 - Расположение потенциально заморных зон, выявленных в

зоны

прибрежной зоне моря по данным ИСЗ, и количество учтенной на берегу погибшей рыбы в июле 1998 г.

В 1999 г. количество погибшей рыбы составляло 212 т. Заморы наблюдались в первой и третьей декадах июля и в первой половине августа в прибрежной зоне Белосарайского, Обиточного, Бердянского, Утлюкского и

Арабатского заливов, а также в Керченском проливе. Температура воды в этих районах по данным прибрежных наблюдений составляла в июле 26-

27°С, в августе - 28-29,5°С.

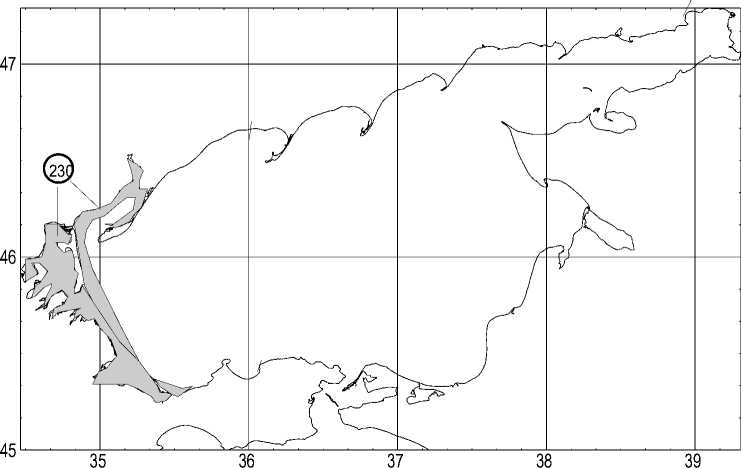

В 2001 г., по наблюдениям с космических аппаратов (КА), потенциально заморные зоны практически повсеместно (кроме юговосточной части моря) отмечались во второй половине июля и в начале августа в районе Бердянской косы, в Обиточном и Белосарайском заливах

(рис. 2). Температура воды составляла 27,0-30,5°С.

Количество погибшей рыбы, тонны

Потенциально-заморные зоны

Рис. 2 - Расположение потенциально заморных зон, выявленных в прибрежной зоне моря по данным ИСЗ, и количество учтенной на берегу погибшей рыбы в июле 2001 г.

В 2003 г. в ходе нормальной летней сукцессии фитопланктона

Азовского моря во второй половине августа произошла вспышка его численности (преимущественно, токсичные сине-зеленые водоросли) в различных районах моря [6]. Отмирание фитопланктона и его оседание на дно приводит к резкому превышению химического потребления кислорода над его продукцией и поступлением с поверхности. Гибель рыбы произошла в результате асфиксии, вызванной вспышкой численности фитопланктона и развитием придонной гипоксии, которая в свою очередь явилась следствием благоприятных для этого природных условий. Описанный замор был оценен как локальный и незначительный [4].

Исследование зон гипоксии и заморов рыбы в Азовском море в летний период 2016 г.

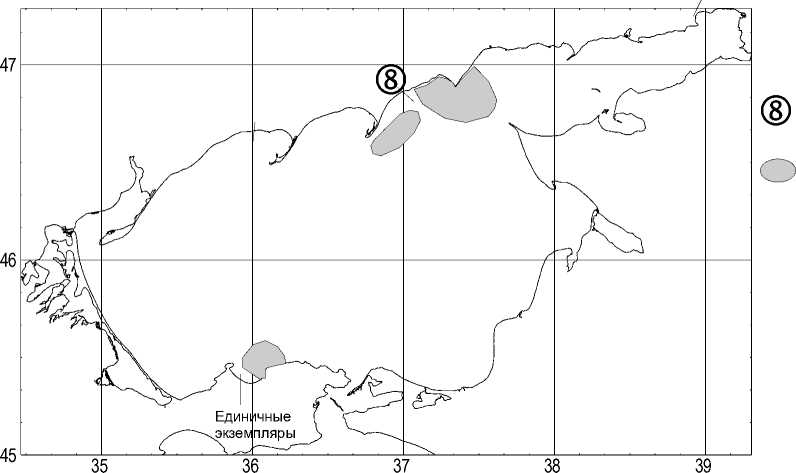

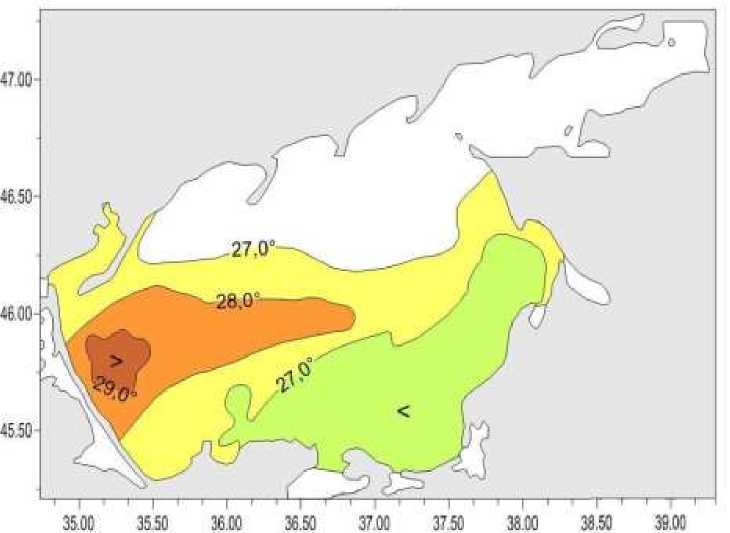

По данным спутниковых наблюдений во втором квартале 2016 г. температура воды крымского побережья Азовского была значительно выше средних многолетних значений. Однако в результате повышенной ветровой активности развития зон гипоксии и заморов не наблюдалось. Очаги повышенных температур (выше 25,0 °С) в этот период на спутниковых снимках отмечались в районе м. Казантип 16 июня и от южной части Арабатской стрелки до м. Тархан 17 июня 2016 г. [10]. В течение суток площадь акватории с повышенной температурой увеличилась практически вдвое (рис. 3).

Рис. 3 – Распределение температуры воды в южной части Азовского моря вдоль крымского побережья 17 июня 2016 г.

по данным спутниковых наблюдений

23 июня 2016 г. в районе п. Юркино (Бондаренковская бухта) была выполнена контрольная океанографическая съемка (подспутниковые наблюдения) с катера.

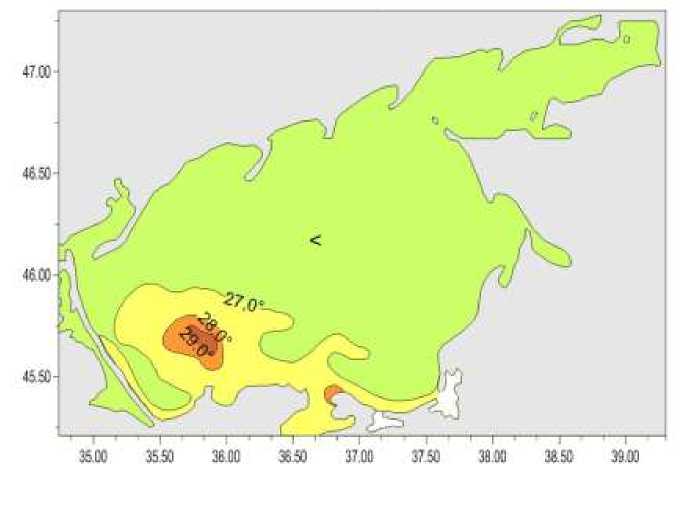

По данным спутниковых наблюдений в начале третьего квартала 2016 г. температура воды на большей части крымского побережья Азовского была значительно выше средних многолетних значений (рис. 4).

Рис.4 – Распределение температуры воды в южной части Азовского моря вдоль крымского побережья 4 июля 2016 г.

по данным спутниковых наблюдений

-

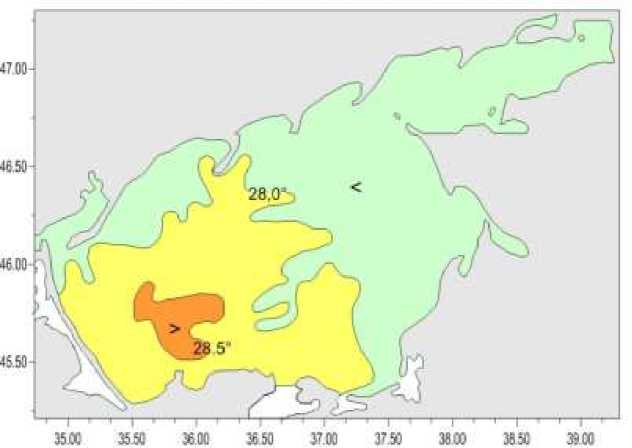

1 августа на спутниковых снимках вдоль крымского побережья отмечался значительно повышенный тепловой фон. Температура воды составляла 27-28 °С. Севернее мыса Казантип, на удалении 3-4 миль от берега, прослеживался очаг с температурой выше 28-29 °С (рис. 5).

Рис. 5 - Распределение температуры воды вдоль крымского побережья

Азовского моря 1 августа 2016 г.

по данным спутниковых наблюдений

-

2 августа была выполнена контрольная океанографическая съемка с определением температуры воды, солености и растворенного в воде кислорода. Район съемки охватывал центральную часть крымского побережье Азовского моря от с. Золотое до г. Щелкино, где в это время наблюдалась заморная ситуация [5].

Как показали характеристики среды, отмечен значительный прогрев поверхностного и придонного слоя воды, соответственно до 26,20-27,29 °С и 26,12-27,31 °С, что на 1,52-2,59 °С превышало норму.

Соленость придонного слоя воды изменялась в узком диапазоне – 13,84-14,01 %о, что на 2,58-2,71 %о выше нормы. Содержание кислорода в воде на поверхности составляло 5,11-7,94 мл/л (97,7-155,1% насыщения), в придонном слое - 2,38-7,97 мл/л (45,5-143,2% насыщения). Минимальные значения содержания кислорода у дна составляли 2,38 мл/л (45,5% насыщения) и наблюдались в прибрежной зоне г. Щелкино, где отмечен замор в бухте Русская [12]. Аномалии содержания кислорода достигали 2,56 мл/л вне зоны замора и минус 2,42 мл/л - в придонном слое заморной зоны.

Стратификация вод (разница температур поверхность - дно) была незначительной, до 0,22 °С в районе с. Золотое и до 0,10 °С в районе г. Щелкино, включая Татарскую бухту.

В районе выполнения съемки наблюдался слабый северо-восточный ветер. Волнение моря составляло 1-2 балла.

Таким образом, результатом локального замора в районе г. Щелкино стал интенсивный прогрев вод, слабый ветер в период 1-2.08.2016 г. (скорость ветра с 21 час. 01.08.2016 до 06 час. 02.08.16 составляла 0-2 м/с), а также закрытость бухты от преобладавшего северо-восточного ветра.

Очень жаркая погода сохранялась до конца первой декады августа. Температура воды в районе исследования превышала 28,0 °С (рис. 6), однако благодаря воздействию ветра и волнению сохранялись благоприятные (не предзаморные) условия [4].

Рис.6 - Распределение температуры воды вдоль крымского побережья Азовского моря 8 августа 2016 г.

по данным спутниковых наблюдений

С конца второй декады августа погодные условия благоприятствовали понижению температуры воды и снижению вероятности образования зон гипоксии и заморов.

Методика контроля и прогноза районов гипоксии и потенциально-заморных зон

Методика контроля и прогноза районов гипоксиии потенциально-заморных зон включает:

-

I. Мониторинг оперативных данных с искусственных спутников Земли.

-

1. Дешифровке подлежат снимки в телевизионном (ТВ) и инфракрасном (ИК) диапазоне. В ТВ-канале зоны гипоксии фиксируются на фотоснимках как пятна повышенной мутности вод, в ИК - диапазоне - в виде пятен повышенной более чем на 1 градус температуры морской поверхности. Использование второго признака более эффективно.

-

2. К потенциально заморным зонам относятся теплые пятна сохраняющиеся на снимках не менее суток.

-

3. При дешифровке в первую очередь на снимке исключаются участки, покрытые облачностью. Затем, выделив на карте пятна повышенных температур, необходимо определить их координаты, размеры и температуру воды, а также разницу температуры в центре предполагаемых зон заморов и за их пределами.

-

4. Используя прогноз погоды на последующие несколько суток, необходимо определить тенденцию температуры воздуха и воды, а также направление и скорость ветра. При штилевой погоде и высоких значениях температуры развитие гипоксии будет усугубляться, при ветреной можно прогнозировать улучшение сложившейся ситуации.

-

5. При возникновении условий, способствующих развитию гипоксии, соответствующая информация может предоставляться органам рыбоохраны Азовского моря для обеспечения своевременной организации отлова водных живых ресурсов. При исчезновении на спутниковых снимках пятен потенциально заморных зон следует также оповестить органы рыбоохраны

для принятия решения о прекращении мелиоративного отлова рыбы.

-

II. Составление прогноза интенсивности развития гипоксии и заморов в летнее время (на основе типа зимы) с заблаговременностью в несколько месяцев.

-

III. Потери рыбных ресурсов в результате экологического загрязнения можно уменьшить путём разработки и внедрения комплекса мероприятий по снижению сбросов биогенных и загрязняющих веществ, утилизации излишек фитопланктона, образующихся при определённых условиях, аэрации застойных акваторий в межень и штиль, организации специального регулирования сбросов из водохранилищ в замороопасные периоды, а также посредством биологического и биохимического регулирования качества воды экосистемы морского устья [9].

ВЫВОДЫ

В заключении необходимо отметить, что явление гипоксии в Азовском море наблюдается в летние месяцы года и периодически охватывает обширные участки его акватории, включая прибрежные и открытые воды.

Предпосылки формирования гипоксии и заморов в Азовском море для периода высоких летних температур воды могут быть условно разделенными во времени. Они различны для июня и июля-августа. В июне - это, преимущественно, плотностная стратификация. В июле-августе зоны потенциальной гипоксии – это, главным образом, зоны вспышек численности сине-зеленых водорослей значительно ухудшающих качество воды.

В межгодовой изменчивости наиболее неблагоприятными в образовании зон гипоксии и заморов рыбы для Азовского моря были 1989 г. (451 т. погибшей рыбы) и 1991 г. (1260 т. погибшей рыбы).

Минимальное развитие заморов отмечалось в 1992 г. и 1996 г.

На протяжении всего летнего сезона в 1994 г. заморы и потенциально заморные зоны не были выявлены вообще.

После 2000 г. развитию заморных явлений препятствовала повышенная ветровая активность.

В летний период 2016 г. очаги повышенных температур (выше 25,0 °С) отмечались в районе м. Казантип 16 июня и от южной части Арабатской стрелки до м. Тархан 17 июня 2016 г. (в течение суток площадь акватории с повышенной температурой увеличилась практически вдвое), а также в середине июля (наибольшие значения температуры 27,5-28,0 °С) к северо-востоку мыса Казантип.

Результатом локального замора в районе г. Щелкино в начале августа стал интенсивный прогрев вод, слабый ветер в период 1-2.08.2016 г. (скорость ветра с 21 час. 01.08.2016 до 06 час. 02.08.16 составляла 0-2 м/с), а также закрытость бухты от преобладавшего северо-восточного ветра.

Следует выделить то, что бассейн Азовского моря охватывает один из наиболее плотно заселенных регионов Российской Федерации и Украины. Экологическая ситуация, сложившаяся в последние десятилетия в экосистеме моря, требует постоянного контроля за состоянием морской среды, т.е. проведения постоянного ежегодного мониторинга.

Список литературы Предпосылки возникновения зон гипоксии в Азовском море и их влияние на донные биоценозы

- Александрова З.В. Режим кислорода и содержание биогенных веществ Азовского моря в многолетнем аспекте / З.В. Александрова, А.Д. Семенов, М.Г. Ромова, Т.Е. Баскакова. Сборник научных трудов 1996-97 гг. АзНИИРХ «Основные проблемы рыбного хозяйства и охраны рыбохозяйственных водоемов Азово-Черноморского бассейна». - Ростов-на-Дону., 1998. - С. 34-42.

- Александрова З.В. Методика прогнозирования раннего содержания кислорода в придонных водах Азовского моря / З.В. Александрова, М.Г. Ромова. - Л.: 1981. - С. 107-114.

- Александрова З.В. Изменения химических показателей состояния воды и донных отложений Азовского моря в 1998-1999 гг. как отражение качественных преобразований функционирования его экосистемы / З.В. Александрова, А.Д. Семенов, М.Г. Ромова, Т.Е. Баскакова. Сборник научных трудов «Основные проблемы рыбного хозяйства и охраны рыбохозяйственных водоемов Азово-Черноморского бассейна». - Ростов-на-Дону, 2000. - С. 307-317.

- Александрова З.В. Химико-экологическая ситуация как показатель изменений в современный период / З.В. Александрова, М.Г. Ромова, Т.Е. Баскакова. Материалы Международной научной конференции. - Ростов-на-Дону., 2001. - С. 15-17.

- Александрова З.В. Оценка тенденций изменения химических основ биологической продуктивности Азовского моря в современный период / З.В. Александрова, Т.Е. Баскакова. Сборник научных трудов (2000-2001 гг.) «Основные проблемы рыбного хозяйства и охраны рыбохозяйсвенных водоемов Азово-Черноморского бассейна». - М., 2002. - С. 26-36.

- Березина Н.А. Гидробиология / Н. А. Березина. М., Пищевая промышленность, 1978. - С. 104.

- Боровская Р.В., Лексикова Л.А. Распределение зон заморов в Азовском море в 1989-1994 годах / Р.В. Боровская, Л.А. Лексикова. Труды ЮгНИРО, т. 42, -Керчь, 1996. - С. 243-245.

- Бронфман А.М. Азовское море. Основы реконструкции / А.М. Бронфман, Е.П. Хлебников. - Л. Гидрометеоиздат, 1985. - С. 270.

- Макаров Э.В. Особенности гидрохимического режима Азовского моря в 1985-1995 гг. / Э.В. Макаров, А.Д. Семенов, З. В. Александрова, С.Э. Грибанова, М.Г. Ромова, Т.Е. Баскакова. Сборник научных трудов 1996-97гг. АзНИИРХ «Основные проблемы рыбного хозяйства и охраны рыбохозяйственных водоемов Азово-Черноморского бассейна» - Ростов-на-Дону., 1997. - С. 13-26.

- Методические указания по комплексному использованию спутниковой информации для изучения морей / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды. - Л.: Гидрометеоиздат, 1987. - С. 1-100.

- Панов Б.Н. Результаты дистанционного мониторинга Азово-Черноморского бассейна в 1994 году и использование спутниковой информации в рыбохозяйственных исследованиях / Б.Н. Панов, Р.В. Боровская, Л.А. Лексикова, Н.Г. Кириллова. Труды ЮгНИРО, т. 41. - Керчь, 1995. - С. 199.

- Панов Б.Н., Боровская Р.В., Спиридонова Е.О. Гидрометеорологические предпосылки гипоксии в Азовском море и возможности ее прогнозирования / Б.Н. Панов, Р.В. Боровская, Е.О. Спиридонова. Океанология, т. 40, № 5, 2000. - С. 701-707.