Представление о форме протяжной песни традиционных мастеров-песенников

Автор: Утешева А. Ю.

Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie

Рубрика: Искусство, образование, наука

Статья в выпуске: 3, 2025 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена описанию народной певческой терминологии, связанной с представлением о форме протяжной песни у мастеров-песенников. Народная терминология, являясь частью фольклорной традиции, содержит рефлексию сельских певцов относительно значения протяжной песни в жизни и отечественной культуре.

Традиционная культура, народные исполнители, народно-певческое искусство, протяжная песня, колено, мотив, перевод, поворот, запев, подхват

Короткий адрес: https://sciup.org/170211038

IDR: 170211038 | УДК: 7.01 | DOI: 10.34685/HI.2025.91.69.011

Текст научной статьи Представление о форме протяжной песни традиционных мастеров-песенников

Народные исполнители — это сельские певцы, родившиеся и выросшие в одной местности, с детства впитавшие народную музыкальную традицию, не обладающие каким-либо музыкальным образованием, но являющиеся мастерами-песенниками. Они владеют определенными представлениями об исполнительском мастерстве, форме песен, многоголосии. Особенное внимание традиционные певцы уделяют самой сложной и самой ценной — протяжной песне.

Термин протяжная песня, широко применяющийся в отечественной фольклористике, заимствован из народной певческой терминологии. Однако, в отличие от науки, в традиционной культуре у него много синонимов. В разных традициях, а подчас и в одной, наряду с термином «протяжная песня» существуют другие, к примеру, «тяглая», «долгая», «голосовая», «давнишняя», «дотошная», «досельная», растощённая», «растяжная», «проголосная», «продольная», «волоковая», «вилючая» .

Термины можно перечислять бесконечно. Однако все они объединяются особым уваже- нием народных исполнителей к этому явлению. О протяжных песнях говорят:

«Ох и мудраи они, ети старые песни», «Песня-то с целую версту»,

«Песня каждая — правда»,

«Песни долги, старинны, аккуратны».

Протяжная песня — совершенно особое явление и в русской, и в мировой культуре. И.И. Земцовский, посвятивший ей отдельную работу, подчеркивает, что «протяжная песня является вершиной развития русской крестьянской певческой традиции», и это также «высшая форма преимущественно лирического жанра русских крестьянских песен»1. Однако сам термин «протяжная песня» он считает не жанром, а особой формой. Касаясь единства формы и содержания, Земцовский утверждает, что протяжная песня может быть наполнена различного рода содержаниями — лирическим, свадебным, календарным, даже строевым. Иными словами, песня любого традиционного жанра может стать протяжной под воздействием новых условий — иного местного стиля, других исполнителей и т. д. Подтверждением этой мысли выступает следующее высказывание народного певца, ставящее понятие формы в термине «протяжная песня» на первый план, который, однако, не исключает и других его значений:

«Современные песни-то всё с перехватом, а старинные — протяжные».

Первое, что ощущается, когда непосредственно участвуешь в исполнении протяжной песни — беспрепятственное наслаждение звуковым миром как таковым. Именно протяжная песня дает возможность протянуть звук. Тексты протяжных песен в процессе исполнения выглядят довольно необычно — с внутрислоговыми и межслоговыми распевами, с «наигрышными гласными» (термин А.М. Листопадова), словообрывами с допеваниями и без них, вставками различных не имеющих семантической нагрузки междометий, вводных слов, частиц... Протяжная песня — это, прежде всего, царство вокального звука. Думается, именно этому качеству подчинены названия, которые ей дают народные исполнители. Многие из терминов передают ее особенную насыщенность и протяженность: «тяглая», «долгая», «голосовая», «дотошная», «растощённая», «растяжная», «проголосная», «продольная» .

Протяжная песня представляет собой сложный организм, который требует большого исполнительского мастерства. Только протяжная песня может иметь развитую музыкально-поэтическую форму с большим количеством «поворотов» и «изломов» . Здесь появляется такое яркое явление, как сольный верхний контрастный подголосок. Этими песнями восхищаются народные исполнители. Они часто вспоминают, как правило, недавно ушедшего из жизни песенника, который был мастером исполнения именно протяжных песен и потому гордостью односельчан.

Можно утверждать, что традиционные певцы хорошо представляют себе форму исполняемой ими песни. Как на уровне всего произведения, так и ее частей — строф. Они имеют в арсенале достаточное количество терминов, обозначающих более мелкое деление в строфе. Но многие из них часто не прикрепляются к определенному месту в форме, а «блуждают». Это происходит оттого, что народные исполнители являются людьми устной культуры, и все заключения о форме песни они совершают, исходя только из ее з в у ч а н и я2 и личных ощущений.

Итак, понятие формы строфы в народной терминологии делится на следующие термины:

«Колено». В качестве народного термина3 его впервые заметил и ввел в научный обиход А.С. Кабанов, который определяет его как «коллективный распев»4 в противоположность одноголосному зачину. Он пишет: «первостепенное значение «колена» в музыкально-поэтической строфе подтверждается и строением многоголосной фактуры: эта протяжная часть строфы всегда многоголосна и устойчива в отношении темпа и ритма»5.

Термин этот чаще всего встречается на юге России — в белгородской, воронежской, донской традиции. У казаков строфа может идти «в одно колено» — без повтора, а может «в два колена» — с полным повтором всего музыкально-поэтического рисунка. Песня, поющаяся «в одно колено», как правило, является достаточно протяженной (строфа длится до 1 минуты) и не нуждается в повторении. Менее распетый стих часто поется «в два колена», и строфа благодаря этому прибли- жается по своей длительности к сильно распетым протяжным песням.

Так одна исполнительница казачьих песен, пытаясь переделать старинную песню на новый лад, исполняла ее «в одно колено» — то есть без повтора и аргументировала это следующим образом: «Слышала в радио, так всегда поется».

Термин «колено» можно встретить в качестве обозначения более мелкого построения внутри строфы. В.М. Щуров в одной из своих статей приводит следующие высказывания, записанные в Белгородской области: «Дюже в ней колен много, в етой песне», «Одно колено у вас не то».

Такому пониманию термина «колено» в Воронежской области, по-видимому, соответствуют термины « оборот » или « вилючка ».

«Ты знаешь, в ней двенадцать оборотов в этой песне. Двенадцать оборотов, а то (бывает) два оборота в песне. Это ж разница большая!» . Так, певица из села Солонцы предложила посчитать «обороты» в то время, как ее подруги исполняли «вилючую» протяжную песню. На вопрос, каким образом она это будет делать, исполнительница ответила: «Я, как вилючка (прозвучит), так палец (загибаю)» .

Случай этот весьма любопытен не тем, что сосчитать точное количество колен в песне так и не удалось (опять же потому, что исполнительница могла работать только со звучащим материалом и никаким другим), а тем, что в сознании певицы определенно существует мотивное деление мелодической линии песни. Так, счет оборотов начинается с запева, что для нас является важным фактом, говорящим о том, что в данном случае народные исполнители воспринимают запев и следующую за ним строфу песни как единое целое. На запев приходится два «оборота», которые логично разделяются паузой. Возможно, одну из главных ролей при разделении мелодической линии на «обороты» сыграла необходимость взятия дыхания, что не исключает при этом логичности мотивного строения каждого «оборота». Как правило, каждое «коленце» — «вилючка» представляет собой волну, нисходящее движение или стояние на одном звуке.

Надо сказать, что исполнительницы очень гордятся этой «вилючей» , «самой старинной» песней.

В Хвастовичском районе Калужской области среди записанных нами терминов наиболее часто относительно формы строфы появлялся термин

«мотив» . Его также можно найти во многих областях России. «Мотив» — один из самых распространенных музыкальных терминов. Однако значение его различно. Если классическое музыковедение считает мотивом «зародыш музыкальной мысли, интонационно-тематическое ее зерно, наименьшую смысловую единицу музыкальной формы»6, то в повседневной жизни мы часто определяем мотив как законченную мелодическую мысль, иными словами, «мотив» часто является синонимом слова «мелодия».

Народные исполнители, по-видимому, подходят к этому термину несколько иначе. Для них, как нам удалось выяснить в селах Пеневичи и Под-бужье, мотивом являются «все голоса вместе» . Шесть из семи каналов в записи действительно звучат «вместе», а один — верхний солирующий подголосок — справедливо награждается отдельным термином « тонкий голос ». Выражение «все голоса вместе» в данном случае означает не только музыкальную горизонталь, но и вертикаль, характеризуя таким образом и многоголосие.

Значение термина «мотив» в народе весьма многогранно. Так, в разных селах Калужской области нам сообщали:

«Перевод — это мотив»,

«Вот есть перевод какой-то не такой» ,

«Мотив у нее примерно один, только излом другой» ,

«Еще есть протяжные песни. Там в каждой песне свой мотив. Есть покороче — сокращён-ныя, а есть протяжная»,

«Долгий мотив, старинный — играть тяжелее»,

«Не выходит песня. Мотив нужно подобрать» .

Мотивом может быть вся мелострофа песни или ее часть. Она заключает в себе особенности мелодики местного стиля: набор попевок, мелиз-матику, «коленца», ладо-мелодические и ритмические структуры.

К характеристике «мотива» (или мелодики местного стиля) можно отнести и следующие широко бытующие высказывания: «В каждой деревне поют по-своему».

В этом универсальном для всех устных традиций высказывании находит выражение особенное внутреннее ощущение исполнителями своего местного стиля, его неповторимости, значительности, истинности. Стиль собственной деревни становится предметом гордости ее обитателей, когда речь заходит о песнях. Даже минимальные отличия между вариантами одних и тех же песен всегда четко осознаются певцами.

«В каждой деревне свое поверье» — та же мысль в данном воплощении превращается в поговорку.

Нередко в современности в процессе записи выясняется, что исполнители, собравшиеся для записи, являются уроженцами разных (хоть и соседних) деревень. Объясняя свою относительную несыгранность, они говорят:

«Мы все с разных деревень, каждый тянет по-своему — и лягушки на разных болотах по-разному квакают».

Так в шуточной форме певцы выражают собственную приверженность тем вариантам песен, которые они слышали в детстве в родной деревне, и которым, естественно, отдают предпочтение. Ведь так пели в семье мать, отец, дед, бабушка…

Протяжная песня отличается «своим» мотивом, «долгим», «старинным» , с большими распевами. В народе их называют: «переверты» , «пере-вёртыши», переливы», «перевалы», «выводы» , «вилюшки».

Перечисленные термины-метафоры стремятся создать графический облик мелодии, ее распевов. Основным принципом здесь является многозначное описание явления, которое невозможно иным способом объяснить или показать.

В каждом селении можно найти свои особенности распева. На Дону мелодические обороты в распевах называются «вилюшками»: «Вилюш-ки — это “ё… ё… ё”. Это и есть казачьи» , «Круто возьму по вилюшкам».

Особенность казачьего распева составляют так называемые «наигрышные гласные», главная отличительная особенность казачьей песенной «игры». Здесь могут сосуществовать два вида распева — текстовый и мелодический. Гласные звуки как бы извиваются, «виляют»: « д у б р о у о я я я а а е в у я я а ш к а я », превращаясь в тайный язык местной традиции.

И на Дону, и в Калужской области можно услышать:

«Любой посторонний человек не поймет нашу песню»

«Песни с “о-а-о-а” самые старинные. Никто не поймет, о чем они».

У казаков часто встречается термин «поворот» , который представляет собой краткую мелодическую связку между «коленами» или между запевом и началом «колена».

«Поворот» является чисто мелодическим приемом. Его появление почти никогда не нарушает нормы слогового ритма песни. Это своеобразная форма внутрислогового распева, в частности, последнего слога запева или окончания «первого колена». В «повороте» проявляется двойственность — по ритмическому строению он принадлежит предыдущему колену или запеву, а по мелодике является «затактом» последующего построения. Более точно его можно было бы назвать «поворот-связка».

В песенной структуре «с двумя коленами» поворот в той или иной форме присутствует всегда. Иногда он сворачивается до одного интервала — односложного «затакта».

Все перечисленные названия передают в метафорической словесной форме невербальное знание, ощущение движения мелодии, развертывание звучащей музыкальной формы.

К категории формы песни также принадлежит запев . Сам термин «запев» относится к профессиональной теории музыки, где определяется следующим образом: «в хоровых песнях начальная часть песни или куплета, исполняемая солистом (запевалой) или группой солистов. В куплетной форме — часть куплета с обновляющимся текстом»7. Но «запев», «запевала», «запевать» — широко распространенные в народе и понятные всем универсальные термины для русской песни.

Существуют и другие названия. «Начинщик», «начинаю», «начну» широко употребимы у казаков — донских и терских, у семейских Забайкалья и в Алтайском крае. Здесь обыгрывается в той или иной форме слово «начало».

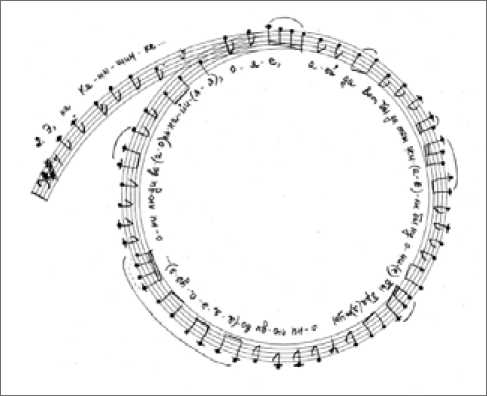

Исполнители также говорят, что поют песню «с конца», где слово конец используется не в значении окончания, а в значении её границы, края: «как её, с краю-то?» В этом проявляется народное представление о песне не как о линии с началом и концом, а как о бесконечном круге . Запев в данном случае не входит в этот круг, он «раскручивает» или «закручивает» песню.

Илл. 1. Нотация народной песни в виде «круглой расшифровки».

Мы предлагаем взглянуть на нотацию народной песни, представив ее в другом формате, в виде «круглой расшифровки»8(Илл. 1.)

Большинство терминов о запеве начинаются с приставки «за-»: за-пев, за-игрывай, за-води, зачинай, за-тяни. Главное — завести песню, а далее она «сама пойдет» . Песню заводят как хоровод, как волчок, то есть что-то идущее по кругу.

Запевала — это хозяин песни. Он отвечает за высоту, темп, тембр, текст, громкость, даже за характер и эмоциональность исполнения. Поэтому неудивительно, что термины о запеве являются едва ли не самыми употребимыми. Если народные исполнители хотят рассказать про строение песни, то начинают именно с одноголосного запева; ведь они постоянно слушают и оценивают его со стороны. Каждый «зачин» песни — это, по сути, ее новое рождение, непохожее на все предыдущие.

В любом коллективе естественным образом находится исполнитель, качество голоса которого, мастерство подходят для запева. Большое значение имеют личные качества запевалы, его ярко выраженное лидерство:

«Запевала — вот сильный голос, первый голос»,

«Была запевала, знала как запеть, чтоб не испортить песню. Под нее мы подладим всегда. А если запою я, то под меня могут и не подладить. То ли я тонко, то ли я грубо»

«Надо запеть так равномерно» «Начиньщику всегда тяжело петь» .

«Лучший в хоре песенник заводит песню».

Обычно в протяжной песне запев имеет две различные формы: начальную (для первой строфы) и типовую (для второй и последующих строф). А.М. Листопадов в замечаниях собирателя о запеве пишет следующее: «Всякая протяжная донская песня начинается запевом, который исполняется одним запевалой. Некоторые песни имеют два запева: 1-й — для первого стиха, строфы или куплета, и 2-й — для последующих»9.

Одноголосный запев к первой строфе является самой нестабильной частью формы. Подготавливая многоголосие, он подводит к важнейшему рубежу песни — вступлению остальных голосов — «подхвату».

«Иногда сразу пристроишься, а иные — мо-стят-мостят, а не пристроиться»

«Как зачнёт, так и подхватывайте. Она правильно зачинает, как дорожку перед вами стелет»

«Заводи пошире, чтоб на подхват, а ты заводишь узко, под тебя не подладишь. Ну, поразмашистей, не надо так быстро, а то мы не успеваем».

Таким образом, первая строфа оказывается не полностью многоголосной. Забирая у нее часть музыкального времени, запев образует вполне законченную музыкально-поэтическую фразу.

Типовые выделенные запевы отличаются от первого не только по форме, но и по темпу и характеру. Цепной (выделенный) запев связывает строфы между собой.

Определения формы в народных высказываниях тесно соседствует с описанием многоголосия, которое складывается из трех составляющих: запева, подголоска и группы нижних голосов. Эти функции равнозначны, тесно взаимосвязаны, одинаково необходимы. Они составляют единое целое, что всегда подчеркивается в высказываниях. Это дает нам некоторый ключ к анализу многоголосия.

«Запевала — «рассказывает» , верхний голос «тянет» , а нижний «басует» 10

«Заводи ты, а она возьме, выведя, а ты — подымя в гору»

«Один запевает, другие подхватывают, один голосит»

«Танька запевать, Настька — подголос, а я — помогать»

«Один, начиньщик, ведет все. Другие голоса вокруг него вьются, как все равно голубки»

«Это надо договориться, кто будя заводить, а кто — взводить»

«Кто-то запевает, кто-то подтягивает»

«Кто-то заиграет, за ней гудом, а я на пад-голоски, штобы не сбицца талантом».

Народный певец, исполняя песню одноголосно, по-видимому, слышит внутренним слухом остальные голоса песни, дополняя в собственном сознании песенную фактуру до привычной ему нормы коллективного пения11. Певец точно знает протяженность своего запева в песне, и место, где вступают другие исполнители, то есть ощущает и запев, и подхват функционально.

Часто «запевала» как лидер коллектива является его основным критиком. Раз его признают за мастера, позволяя «зачинать» песню, следовательно, он становится авторитетным знатоком традиции, и потому имеет право на оценку. Среди терминологии, зафиксированной Е.В. Минё-нок в калужской традиции, присутствуют высказывания, в которых запевала «регулирует» исполнение песни. Первым, что поддается критике запевалы, является вступление остальных голосов после запева.

Запевала: «Нашим певчим ходить не в чем. Затянули, как нищие» .

Е. М.: Что значит «как нищие»?

Запевала: «Ну, не песня у них, а словно милостыню просят. Без настроения».

Следующие выражения возникли в ситуации неправильного подхвата, когда не выдерживалась необходимая пауза между запевом и подхватом:

Запевала: «Пой-ка вдоль, а не поперёк».

Запевала: «Ну, на пятки наехала» .

Запевала: «Поёте с прорехами».

Запевала имеет справедливое право на критику, так как сам после зачина уже находится «внутри» песни, и, выполнив то, что от него зависело, с полным правом может расстроиться из-за плохого «подхвата».

Суммируя описанное выше, мы утверждаем, что народные исполнители обладают определенными представлениями о форме песни, хотя не имеют возможности взглянуть на нее целиком ввиду принципиально устной культуры их творчества. Для мастеров-песенников песня всегда движется, крутится в бесконечном архаическом циклическом движении. Песня вне движения для них вовсе не существует. Каждое значительное явление в форме песни: колено, мотив, перевод, поворот, запев, подхват, находит у певцов словесное описание, выраженное в эмоциональном метафорическом высказывании.

Думается, что мастера-песенники специально обращают наше внимание в своих определениях на ключевые составляющие формы, которые необходимы для постижения песни изустным способом. В традиционной культуре осмотрительно заложены механизмы ее сохранения и передачи. Песня хочет продолжаться.

Протяжная песня считается исполнителями самой важной частью традиционной музыкальной культуры. Она является тем самым драгоценным сосудом, в котором хранятся ценности русского народа.