Представления о самореализации у людей с ограниченными возможностями здоровья

Автор: Корельская М.М., Кубышкина М.Л.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 3-2 (12), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье описываются представления о самореализации у людей с ограниченными возможностями здоровья. В исследование включены 43 человека с разной группой инвалидности в возрасте от 18 до 49 лет, из них 23 женщины и 20 мужчин. Выявлен ряд характеристик семантического содержания представлений о самореализации, установлена их гендерная специфика и взаимосвязь с такими факторами жизнедеятельности людей, как семейный статус, группа инвалидности, уровень образования, физическая мобильность.

Социальные представления, самореализация, люди с ограниченными возможностями здоровья

Короткий адрес: https://sciup.org/140108492

IDR: 140108492

Текст научной статьи Представления о самореализации у людей с ограниченными возможностями здоровья

В России дети и взрослые, имеющие инвалидность, часто изображаются объектами заботы, и в то же время представляются как некое бремя, которое вынуждены нести заботящиеся о них близкие, общество и государство. Однако, существует и другой подход, который основывается на идее активной жизненной позиции самих инвалидов. В ситуациях повседневной жизни очень часто люди с ограниченными возможностями здоровья считают, что не имеют шансов на самореализацию и успешную жизнь. В связи с этим возникает вопрос о том, как они представляют себе самореализацию, каким смыслом наполняют это понятие.

Анализ научных трудов показал, что в настоящее время эмпирические исследования, посвящённые данному вопросу, практически отсутствуют.

Вместе с тем, социальные представления являются важной частью регуляции социального поведения личности [1,2,3,4]. Представления человека о самореализации, в значительной степени определяют то, какие именно жизненные цели он будет ставить, какие пути выбирать для их достижения.

В настоящее время остаётся совершенно не ясным, какой образ (какая семантика) самореализации существует в сознании людей с ограниченными возможностями здоровья, какие цели самореализации они ставят, насколько эти представления связаны с особенностями их Я-концепции и объективными характеристиками их жизнедеятельности.

Целью нашего исследования стало изучение содержательных характеристик представлений о самореализации у людей с ограниченными возможностями здоровья и их взаимосвязи с различными объективными параметрами жизнедеятельности.

Исследование проходило в период с февраля по апрель 2014 года. Респондентами стали жители г. Северодвинска, г. Архангельска, волонтеры и гости Паралимпиады-2014 в г. Сочи. Общая выборка составила 43 человека в возрасте от 18 до 49 лет, из них 23 женщины и 20 мужчин. 14 человек имеют первую группу инвалидности, 19 – вторую, 10 – третью.

Для сбора данных использовалась анкета, позволяющая анализировать различные стороны жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями здоровья. Она была разработана на основе предварительного теоретического анализа научных материалов и нормативных документов, касающихся людей с разной группой инвалидности. Кроме того, использовался ассоциативный эксперимент [5], позволивший изучить семантическое содержание представлений респондентов о самореализации. Ассоциативный ряд ограничивался пятью единицами.

Данные ассоциативного метода обрабатывались с применением процедуры контент-анализа, после чего выявленные контент-категории были внесены в базу данных как переменные для изучения их взаимосвязи с объективными характеристиками жизнедеятельности респондентов. Статистическая обработка данных осуществлялась в среде SPSS 20. Использовались описательные статистики, критерий χ2-Пирсона для сравнения независимых групп по номинативным и критерий U-Манна-Уитни – по интервальным переменным. При проверке статистических гипотез критическим уровнем значимости был принят р < 0,05.

Анализ характеристик жизнедеятельности изучаемой группы показал, что 24 респондента (74%) заняты трудовой или учебной деятельностью (полный или неполный рабочий день, свободный график), 19 человек (26%) опрошенных на момент исследования не работают. Трудовой стаж варьируется от 1 года до 24 лет ( M =7,5; SD=3,4). У всех респондентов имеется основное образование, каждый обучался в школе или специализированных учреждениях для получения основных знаний, навыков и умений. 9 человек (21%) имеют среднее образование, 13 (30%) – среднее профессиональное, 16 опрошенных (37 %) имеют высшее образование или получают его на момент исследования.

Только 35 % (15 человек) имеют брачные отношения, то есть состоят в официальном или «гражданском» браке, остальные 65% (28 человек) не имеют пары. У 17 человек (39,5%) есть постоянное хобби, 18 респондентов (42%) постоянно участвуют в общественных акциях, 24 человека (56%) являются членами общественных организаций, 26 человек (60%) посещают курсы дополнительного образования.

Важной характеристикой жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями здоровья является их мобильность, то есть желание и возможность физического передвижения в пространстве. 23 человека изучаемой группы (53,5%) покидают пространство своего жилища каждый день, то есть являются довольно мобильными, 9 человек (21%) не более 2-3 раз в неделю, 6 человек (14%) делают это редко, не чаще 1-2 раз в месяц, 5 респондентов (11,5%) стараются вообще не покидать своё жилище.

Таким образом, изучаемая группа респондентов в целом достаточно активна, имеет определённые возможности для социальной активности и самореализации, однако у значительной части группы сохраняется тенденция к изоляции от общества.

Контент-анализ ассоциативного материала позволил выделить следующие контент-категории, отражающие семантику представлений о самореализации людей с ограниченными возможностями здоровья: труд (встречается у 21 человека - 49%), карьера (20 человек - 46,5%), семья (19 человек - 44%), общественная деятельность (17 человек - 39,5%), создание чего-то значительного (13 человек - 30%); хобби (7 человек - 16 %), спорт, спортивные достижения (4 человека - 9%).

Очевидно, что представления о самореализации у изучаемой группы содержат акцент на сферах, в которых человек может достичь значимых целей, но полностью лишены значений, связанных с областью Я и отражающих суть явления, таких, как «саморазвитие», «раскрытие себя», «потенциал», то есть самореализация людьми с ограниченными возможностями здоровья связывается с реализацией жизненно важных ценностей, но остаётся вопрос и месте в их ценностной иерархии таких ценностей, как поиск своего предназначения, раскрытие и развитие личностного потенциала.

Сравнение представлений у мужчин и женщин (табл. 1) показало, что женщины более склонны связывать самореализацию с семьёй и общественной деятельностью,тогда как мужчины видят самореализацию, прежде всего, в карьере и труде. Можно сказать, что представления о самореализации опрошенной группы людей с ограниченными возможностями здоровья отражают гендерный стереотип, но лишь частично, поскольку женщины более склонны связывать самореализацию с общественной деятельностью, что, с точки зрения стереотипа, характерно для мужчин.

Таблица1. Различия в представлениях о самореализации у мужчин и женщин с ограниченными возможностями здоровья (г.Архангельск, 2013, n=43)

|

Контент- |

Мужчины n=20 |

Женщины n=23 |

χ2 |

p-level |

|

категория |

Человек и % |

Человек и % |

||

|

семья |

5 – 25% |

14 - 61% |

5,58 |

0,02 |

|

общественная |

4 – 20% |

13 – 56,5% |

5,97 |

0,01 |

|

деятельность |

||||

|

карьера |

15 – 75% |

5 – 22% |

12,19 |

<0,001 |

|

труд |

13 – 65% |

8 – 35% |

3,91 |

0,05 |

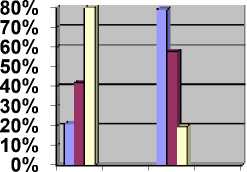

Дополнило полученную картину сравнение представлений о самореализации людей с разной группой инвалидности. В целом каких-либо явных особенностей представлений, связанных с группой инвалидности, выявлено не было, кроме одной, но очень важной. Было обнаружено, что чем тяжелее группа инвалидности, тем меньше человек связывает самореализацию с семьёй (χ2=8,17; p= 0,02) (рис. 1).

есть ассоциации с семьёй

-

□ 1 гр.инвалид.

-

□ 2 гр.инвалид.

-

□ 3 гр.инвалид.

Рисунок 1. Ассоциации понятия «самореализация» с семьёй у людей с разной группой инвалидности

Вместе с тем, фактическое наличие брачных отношений оказалось никак не связанной со степенью тяжести инвалидности. Мы полагаем, что для объяснения полученного факта необходимо изучить представления не только во взаимосвязи с группой инвалидности, но и с учётом того, когда человек её получил и как долго является инвалидом, в частности, является ли он инвалидом с детства, или стал им в зрелом возрасте. Полагаем, что полученная картина может также частично объясняться данными, представленными в таблице 2, отражающими представления о самореализации у респондентов с разным семейным статусом.

Таблица 2. Представления о самореализации у людей с ограниченными возможностями здоровья с разным семейным статусом

|

Контент-категория |

(г.Архангельск, 2013, n=43) Имеют брачного Не имеют χ2 p-level партнёра n=15 брачного партнёра Человек и % n=28 |

|

семья общественная деятельность |

Человек и % 10 – 67% 10 – 36% 3,76 0,05 10 – 67% 7 – 25% 7,09 0,008 |

Очевидно, что ассоциации самореализации с семьёй чаще встречаются у людей, уже состоящих в брачных отношениях, причём именно те, у кого есть брачный партнёр, в целом дают гораздо больше ассоциаций по всем выделенным контент-категориям, то есть демонстрируют более богатую семантику сознания (табл.3).

Похожая закономерность наблюдается при изучении представлений о самореализации у людей с разным уровнем образования. Респонденты с средним профессиональным и высшим образованием показали разнообразие ассоциаций и большее их количество по сравнению с имеющими основное и среднее образование (табл.3).

Таблица 3. Различия в количестве ассоциаций к понятию «самореализация» у респондентов с разным семейным статусом и уровнем образования (г.Архангельск, 2013, n=43)

Физическая мобильность людей с ограниченными возможностями здоровья оказалась связана только с представлениями о возможности самореализации в спорте (χ2=3,84; p=0,05). Однако, анализ контент-единиц показал, что чем более физически мобилен человек, тем семантически богаче и разнообразнее его представления о самореализации (то есть присутствует большее разнообразие контент-единиц в пределах одной контент-категории).

Таким образом, можно сделать вывод, что представления о самореализации у людей с ограниченными возможностями здоровья опрошенной группы находятся в пределах социального стереотипа, демонстрируя, однако, весьма ограниченный репертуар семантических значений, среди которых ведущими выступают: труд, карьера, семья, общественная деятельность, создание чего-то значительного; хобби, спорт, то есть представления охватывают сферы, в которых человек может достичь значимых целей, но лишены значений, связанных с областью Я.

Представления о самореализации у изученной группы людей во многом отражают гендерный стереотип, расходясь с ним только в том, что женщины с ограниченными возможностями здоровья значительно чаще мужчин связывают самореализацию с общественной деятельностью.

Из всех рассмотренных параметров жизнедеятельности наиболее связаны с представлениями о самореализации группа инвалидности и семейный статус. Чем тяжелее группа инвалидности, тем менее человек связывает самореализацию с семьёй. Состоящие в брачных отношениях люди с ограниченными возможностями здоровья более склонны ассоциировать самореализацию с семьёй и общественной деятельностью.

Семантическое разнообразие представлений о самореализации у людей с ограниченными возможностями здоровья связано с уровнем их образования, семейным статусом и физической мобильностью. Люди с высшим образованием, имеющие брачные отношения, сохраняющие мобильность (вне зависимости от группы инвалидности) имеют более разнообразные по содержанию представления о самореализации.

Проведённое исследование подтверждает необходимость расширения возможностей для включения людей с ограничениями здоровья в жизнь общества. Это позволит не только сделать их жизнь более интересной и полноценной, но и обогатит их картину мира, побудит ставить более амбициозные и индивидуально-своеобразные цели самореализации.