Представления подростков о критериях нормативного оценивания

Автор: Лукьянченко Наталья Владимировна, Захарова Лидия Станиславовна, Аликин Марк Игоревич

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: Психологические науки. Психология личности

Статья в выпуске: 3 (61), 2022 года.

Бесплатный доступ

Проблема и цель. Несмотря на выраженный общественный и научный интерес к специфике жизнедеятельности молодых людей в меняющемся мире и декларируемую готовность к пониманию их собственных ориентиров, представления современных подростков о критериях нормативного оценивания не получили должного исследовательского внимания. В связи с этим было проведено исследование представлений о критериях нормативного оценивания подростков, имеющих разный опыт взаимодействия с принятыми в обществе нормативными регуляторами. Методология исследования основана на понимании положительных (предмет гордости) и негативных (делинквентность и девиантность) границ как ключевых определителей нормы. Методом анкетирования выявлялись представления подростков о том, как определяют критерии недопустимого, недостойного и предмета гордости они сами, их сверстники и взрослые. Выборку исследования составили 260 респондентов: подростки женского и мужского пола, учащиеся городских общеобразовательных школ; подростки женского пола, ставшие жертвами сексуального насилия; подростки мужского пола, совершившие противоправные действия насильственного характера; воспитанницы закрытого образовательного учреждения. Результаты. Анкетный опрос позволил определить основные категории используемых подростками оценочных критериев: «Криминогенность», «Личностная слабость/ресурсность», «Этика», «Отношения», «Социальная неуспешность/успешность». При анализе результатов исследования определились тенденции, характеризующие с точки зрения соотношения оценочных критериев разных категорий выборку в целом и каждую из групп респондентов. Общие тенденции: наименьшая субъективная понятность для подростков мнения о критериях нормативного оценивания сверстников в сравнении с мнением взрослых и друзей. Оценка своей позиции как более нетерпимой, чем позиции других субъектов, в отношении криминогенных действий; приоритетность представленности категории «Криминогенность» в оценке недопустимого, категории «Этика» в оценке неприемлемого и категории «Социальная успешность» в оценке предмета гордости; меньшая, чем у специализированно-приоритетных, представленность категорий «Отношения» и «Личностная слабость/ресурсность» во всех градациях нормативного оценивания. Тенденции, характеризующие представления отдельных групп респондентов: у подростков мужского пола, совершивших противоправные действия насильственного характера, критерии категории «Этика» представлены гораздо более весомо, чем у остальных подростков, а приоритетными для гордости являются проявления позитивного отношения; в представлениях подростков женского пола, ставших жертвами сексуального насилия, социальная успешность как основа для гордости представлена более, чем у других подростков, положительный полюс категории «Личностная слабость/ресурсность» полностью отсутствует в критериях нормативного оценивания, а критерии категории «Этика» отсутствуют в характеристиках своего мнения и мнения сверстников о предмете гордости; воспитанницам закрытого образовательного учреждения представляется, что им понятны мнения разных субъектов о том, что недопустимо, и эти мнения имеют сходный характер, социальная успешность как предмет гордости важна для них самих гораздо больше, чем для окружающих, а неуспешность не рассматривается ни самими воспитанницами, ни окружающими как что-то неприемлемое. Заключение. Результаты исследования открывают перспективы разработки психологически обоснованных технологий диалога с современными подростками.

Подростки, социальные нормы, критерии нормативного оценивания, представления

Короткий адрес: https://sciup.org/144162376

IDR: 144162376 | УДК: 159.922 | DOI: 10.25146/1995-0861-2022-61-3-356

Текст научной статьи Представления подростков о критериях нормативного оценивания

В контексте освоения социального нормирования подростковый возраст рассматривается в качестве ключевого. Общим положением стало его определение как переходного от детства к взрослости с важнейшей задачей формирования готовности к взрослым («правильным») образцам функционирования. В условиях институализированной возрастной дискретности и трактовки взрослости как зрелости с ведущим радикалом «ответственность» такое понимание порождает соответствующие модусы отношения к подросткам. Один из них определяет внимание к подростку как к «созревающему» или перемещающемуся более или менее удачно к положительному полюсу шкалы соответствия представлениям о социальной ответственности. Другой, кажущийся альтернативным вариант отношения проявился в действиях Греты Тунберг и реакции на них весьма солидных лиц и организаций: взрослые должны проявить максимальную ответственность в том, какой мир они передадут детям [Gould et al., 2020]. В основе своей эти две позиции являются вариациями общей установки на оценку «соответствия/несоответствия» некоторым абсолютным образцам, в первом случае реализуемой в отношении подростков, во втором – взрослых. Авторитетные специалисты психологии и социологии развития обращают внимание на то, что такие представления и установки, характерные для стабильных обществ, уже мало соответствуют актуальным социальным трансформациям [Поливанова, 2016; Kleef van et al., 2019]. Особенностью современной ситуации являются ценностно-нормативная неопределенность [Eriksson et al., 2021], нарушенность характерных для стабильного общества механизмов передачи норм и ценностей младшему поколению от старшего [Собкин, Калашникова, 2019; Lahmi et al., 2020], отсутствие общественного заказа на определенную желательную жизненную траекторию подростка [Хломов, 2014].

Квалифицируя отношение к детству в отечественной науке, в том числе в психологическом дискурсе, как патерналистское, К.Н. Поливанова констатирует, что созрела ситуация необходимости изменения методологического основания восприятия детства. В подвижном поликультур-ном мире противопоставление детства и взрослости как имеющих четкие границы отрезков на моношкале уже архаично. Детство имеет свою внутреннюю логику и в отношениях со взрослым миром может претендовать на понимание и диалог, а не только оценивание в параметрах сформированности. Ребенок в таком случае полагается не столько как «child as becoming» (ребенок, становящийся в перспективе будущей взрослости), сколько как «child as being» (ребенок как таковой «здесь и сейчас») [Поливанова, 2016]. Такое понимание далеко не простое дело, особенно если детство стремительно меняется и «наши дети растут в реалиях совершенно новых» [Поливанова, 2016, с. 7], а «данных о состоянии детства в России, в отличие от западных стран, крайне мало» [Там же].

Что касается подросткового возраста, то в исследованиях можно отметить определенную тенденциозность, связанную как с восприятием его в качестве маргинального, так и с превалированием в качестве предмета рассмотрения ценностных предпочтений или желаемых личностных характеристик [Авдулова, Уханова, 2018; Молчанов и др., 2020; Montero-Carretero et al., 2021 Sobral, Fraduela, 2018; Vega et al., 2021, Zulfiqar, 2020]. При этом собственно взаимодействие с окружающим миром, его нормы-регуляторы, как они представляются подросткам, практически не получили внимания исследователей.

Это можно увидеть в обсуждениях проблемы девиантности, которая в традиционном рассмотрении определяется как отклонение от неких подразумеваемых взрослым миром нормативов. Говоря об относительности трактовок девиации, Г. Беккер отмечает, что те, кто воспринимается как «аутсайдеры» нормативности, предъявляемые нормы и осуждение за несоответствие им в своей системе координат также могут рассматривать как аутсайдерство, не принимая правила и не считая тех, кто дает на их основе оценку, компетентными или имеющими легитимное право ее выносить [Беккер, 2018].

Г.С. Кожухарь, говоря о молодежном насилии как форме девиантности, указывает: «С позиций социально-психологического подхода это - социальная проблема, порождаемая взаимодействием социальных индивидов в социокультурном контексте, а не только результат межличностных отношений или индивидуальной патологии» [Кожухарь, 2014, с. 230]. Важным аспектом социокультурного контекста являются представления субъектов о норме и критериях ее оценивания [Gomila, Paluck, 2020, Molho et al., 2020].

Вышесказанное определяет актуальность и цель исследования - изучение представлений современных подростков о критериях нормативного оценивания. Задачи исследования: определение основных семантических групп

(категорий) критериев нормативного оценивания у современных подростков; выявление общих и специфических тенденций соотношения основных категорий нормативного оценивания в представлениях подростков с разным опытом взаимодействия с принятыми в обществе нормативными регуляторами.

Методическое обеспечение и база исследования. В исследовании использовался метод анкетирования, при составлении которого учитывалось следующее. Норма есть нечто подразумеваемое, ее оформление происходит за счет «окантовки» тем, что воспринимается как ненормативное как в негативном аспекте, так и в положительном (вызывает гордость). Для негативного аспекта традиционно выделяют степени нарушения – делинквентность и девиантность. В соответствии с этим были сформулированы вопросы: «Что можно считать недопустимым?», «Что можно считать недостойным?» и «Чем можно гордиться?». Поскольку подростковый возраст является возрастом соотнесения себя с другими и нормообразование тесно связано с этими процессами, адресация вопросов для респондентов также оформилась как множественная. На каждый из приведенных вопросов предлагалось ответить в вариантах: по твоему мнению, по мнению твоих друзей, по мнению сверстников, по мнению взрослых. Вопросы предлагались в открытом варианте. Ответы респондентов имели свободный, авторский характер.

Первоначально свободные ответы респондентов подверглись качественному анализу, позволившему объединить их в несколько категорий, а затем подсчитывалось процентное соотношение ответов каждой категории для каждого вопроса в каждой из групп респондентов.

В исследовании приняли участие подростки 12–15 лет. Общий объем выборки 260 человек. 67 участников исследования - учащиеся городских общеобразовательных школ. Из них 32 женского пола (группа 1), 35 мужского пола (группа 2). Еще три группы респондентов определились в соответствии с разным опытом взаимодействия с принятыми в обществе нормативными регуляторами: 1) по опыту участия в кримино-

генных ситуациях: 13 подростков женского пола, подвергшихся сексуальному насилию (группа 3) и 38 подростков мужского пола, совершивших противоправные действия насильственного характера (группа 4); 2) по характеру образовательной среды: 142 воспитанницы Мариинской гимназии, являющейся закрытым образовательным учреждением (группа 5). Согласно исследованиям [Кондратьев, 2005], система межличностных отношений в закрытых учреждениях, их восприятия и нормативных регуляторов имеет выраженные отличительные особенности.

Результаты исследования. Качественный анализ позволил определить ответы респондентов в обобщенные категории: «Кримино-генность», «Личностная слабость/ресурсность»; «Этика», «Отношения», «Социальная неуспеш-ность/успешность». Все категории, кроме «Кри-миногенности», биполярны, имеют отрицательный и положительный полюса. К категории «Кри-миногенность» были отнесены такие определители: убийство, воровство, проституция, продажа наркотиков, драки, физическое насилие, издевательство над животными, браконьерство, бандитизм, терроризм, педофилия, взяточничество, хулиганство, порча чужого имущества. В категории «Личностная слабость/ресурсность» к негативному полюсу отнесены зависимости (алкоголизм, курение, употребление наркотиков), самоповреждающее поведение, аморальность, лицемерие, истеричность, трусость, демонстрация слабости, легкомысленность, отсутствие ума; к положительному полюсу: способность «проявлять себя», храбрость, честность, уравновешенность, ум, чувство юмора, «умение общаться», доброта. В категории «Этика» к негативному полюсу отнесены: дисциплинарные нарушения в учебном учреждении, грубость, «неприличный» внешний вид, «обзывание», употребление ненормативной лексики, «раздевание на камеру», поздние прогулки, проявление неуважения к окружающим, нарушение чужого пространства; к положительному полюсу: соблюдение норм поведения в общественных местах, вежливость, проявление уважения, необ-суждение других вне их присутствия. В катего- рии «Отношения» к негативному полюсу отнесены определители: предательство, измена своему партнеру, национализм, сексизм, гомофобия, «донжуанизм», зависть, унижение достоинства людей, осуждение людей; к положительному полюсу: помощь людям, друзьям, животным, дружба, щедрость, спасение девушки, животных, защита ребенка, волонтерство, хорошие родственные связи. В категории «Социальная неуспешность/успешность» к негативному полюсу отнесены плохая успеваемость, отсутствие образования; к положительному полюсу: хорошая учеба, спортивные успехи, собственные поделки, достижение поставленных социальных целей, подвиг, материальное благополучие [Захарова, Лукьянченко, 2018].

Для каждой группы респондентов подсчитывалось процентное соотношение представленности критериев каждой категории в ответах на вопросы о недопустимом, недостойном и предмете гордости в мнении самих подростков и их представлениях о мнении друзей, сверстников и взрослых.

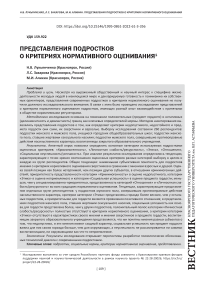

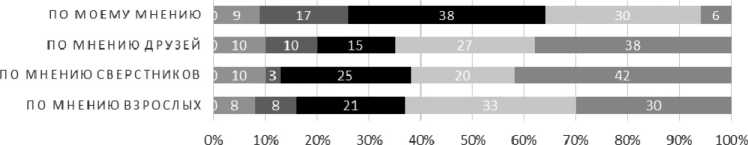

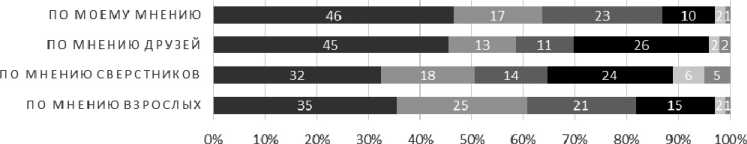

На рис. 1, 2, 3 отражены данные подростков женского пола, учащихся городских общеобразовательных школ.

Обращает на себя внимание большое число ответов «не знаю» на вопросы о мнении других людей. Особенно объемна их представленность в рубрикации «по мнению сверстников». Меньше всего пустых ответов поступило на вопрос о мнении взрослых в отношении недопустимого.

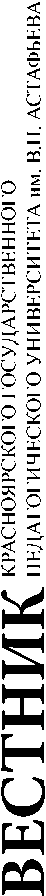

В ответах на вопрос о недопустимом наибольшую представленность имеет категория «Криминогенность», в ответах на вопрос о недостойном – категория «Этика», в ответах на вопрос о предмете гордости первенство делят категории «Социальная успешность» и «Отношения».

Категория «Отношения» занимает второе место по частоте встречаемости в критериях недопустимого и недостойного, а в определении предмета гордости, как уже сказано, делит первое и второе места с социальной успешностью.

Интересно, что ответы категории «Кримино-генность» в недопустимом больше всего представлены в характеристике собственного мнения

НЕДОПУСТИМОЕ (ГРУППА

■ Криминогенность ■ Личностная слабость/ресурсность

■ Этика ■ Отношения

Социальная неуспешность/успешность ■ Не знаю

Рис. 1. Соотношение основных категорий оценочных критериев в отношении недопустимого у подростков женского пола, учащихся городских общеобразовательных школ (группа 1) Fig. 1. The ratio of categories of evaluation criteria regarding unacceptable things among female adolescents studying at urban secondary schools (group 1)

НЕДОСТОЙНОЕ (ГРУППА 1)

■ Криминогенность ■ Личностная слабость/ресурсность

■ Этика ■ Отношения

Социальная неуспешность/успешность ■ Не знаю

Рис. 2. Соотношение основных категорий оценочных критериев в отношении недостойного у подростков женского пола, учащихся городских общеобразовательных школ (группа 1) Fig. 2. The ratio of the main categories of evaluation criteria regarding unworthy things among female adolescents studying at urban secondary schools (group 1)

ПРЕДМЕТ ГОРДОСТИ (ГРУППА 1)

■ Криминогенность ■ Личностная слабость/ресурсность

■ Этика ■ Отношения и Социальная неуспешность/успешность ■ Не знаю

Рис. 3. Соотношение основных категорий оценочных критериев в отношении предмета гордости у подростков женского пола, учащихся городских общеобразовательных школ (группа 1)

Fig. 3. The ratio of the main categories of evaluation criteria in relation to the source of pride among female adolescents studying at urban secondary schools (group 1)

респонденток. Иными словами, респондентки в общей тенденции полагают, что другие люди менее нетерпимы в вопросах преступления закона, чем они сами. Наименьшую нетерпимость к криминогенности они отмечают в позиции взрослых. Почти в такой же мере, как кримино генные действия, неприемлемыми для взрослых, как полагают девочки, являются проявления личностной слабости.

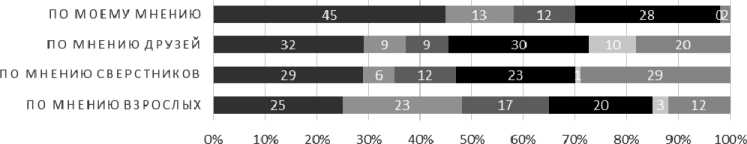

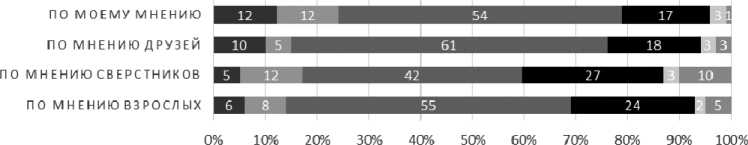

На рис. 4, 5, 6 отражены данные подростков мужского пола, учащихся городских общеобразовательных школ.

НЕДОПУСТМОЕ (ГРУППА 2)

ПО МОЕМУ МНЕНИЮ

ПО МНЕНИЮ ДРУЗЕЙ

ПО МНЕНИЮ СВЕРСТНИКОВ

ПО МНЕНИЮ ВЗРОСЛЫХ

34 22 18 14

: L v 15 .1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

-

■ Криминогенное™ ■ Личностная слабость/ресурсность

-

■ Этика ■ Отношения

-

п Социальная неуспешность/успешность ■ Не знаю

Рис. 4. Соотношение основных категорий оценочных критериев в отношении недопустимого у подростков мужского пола, учащихся городских общеобразовательных школ (группа 2) Fig. 4. The ratio of the main categories of evaluation criteria regarding unacceptable things among male adolescents studying at urban secondary schools (group 2)

НЕДОСТОЙНОЕ (ГРУППА 2)

■ Криминогенное™ ■ Личностная слабость/ресурсность

■ Этика ■ Отношения

■ Социальная неуспешность/успешность ■ Не знаю

Рис. 5. Соотношение основных категорий оценочных критериев в отношении недостойного у подростков мужского пола, учащихся городских общеобразовательных школ (группа 2) Fig. 5. The ratio of the main categories of evaluation criteria regarding unworthy things among male adolescents studying at urban secondary schools (group 2)

■ Криминогенное™ ■ Личностная слабость/ресурсность

■ Этика ■ Отношения

Социальная неуспешность/успешность! Не знаю

Рис. 6. Соотношение основных категорий оценочных критериев в отношении предмета гордости у подростков мужского пола, учащихся городских общеобразовательных школ (группа 2)

Fig. 6. The ratio of the main categories of evaluation criteria in relation to the source of pride among male adolescents studying at urban secondary schools (group 2)

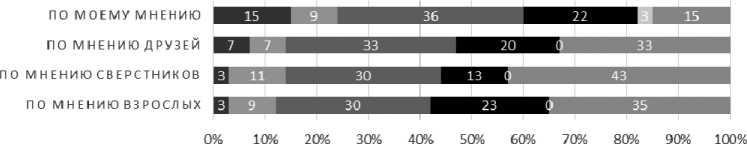

У группы подростков мужского пола, так же как у девочек, часто встречается вариант «не знаю» в ответах на вопросы о мнении других людей. Меньше всего таких ответов в характеристике позиций взрослых и друзей в отношении недопустимого. Вместе с тем нулевой ответ нередок у мальчиков и в характеристике собственного мнения.

В ответах о недопустимом первое место по представленности занимает категория «Крими-ногенность», в ответах о недостойном – категория

«Этика», в ответах о предмете гордости - категория «Социальная успешность». В ответах на вопрос о недопустимом у мальчиков наряду с кри-миногенностью весомо представлены проявления личностной слабости и нарушений этики. Категория «Отношения» занимает второе место по представленности в ответах на вопросы о недостойном и предмете гордости. На рис. 7, 8, 9 отражены данные группы подростков женского пола, ставших жертвами сексуального насилия.

НЕДОПУСТМОЕ (ГРУППА 3)

■ Криминогенность ■ Личностная слабость/ресурсность

■ Этика ■ Отношения

□ Социальная неуспешность/успешность ■ Не знаю

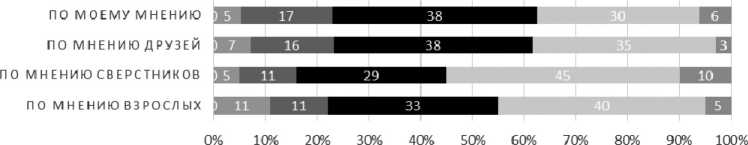

Рис. 7. Соотношение основных категорий оценочных критериев в отношении недопустимого у подростков женского пола, ставших жертвами сексуального насилия (группа 3)

Fig. 7. The ratio of the main categories of evaluation criteria regarding unacceptable things among female adolescents who have become victims of sexual violence (group 3)

■ Криминогенность ■ Личностная слабость/ресурсность

■ Этика ■ Отношения

■ Социальная неуспешность/успешность ■ Не знаю

Рис. 8. Соотношение основных категорий оценочных критериев в отношении недостойного у подростков женского пола, ставших жертвами сексуального насилия (группа 3)

Fig. 8. The ratio of the main categories of evaluation criteria in relation to unworthy things among female adolescents who have become victims of sexual violence (group 3)

■ Криминогенность ■ Личностная слабость/ресурсность

■ Этика ■ Отношения

■ Социальная неуспешность/успешность ■ Не знаю

Рис. 9. Соотношение основных категорий оценочных критериев в отношении предмета гордости у подростков женского пола, ставших жертвами сексуального насилия (группа 3)

Fig. 9. The ratio of the main categories of evaluation criteria in relation to the source of pride among female adolescents who have become victims of sexual violence (group 3)

Отраженные на рис. 7, 8, 9 данные позволяют определить следующие тенденции, характеризующие представления группы девочек, ставших жертвами сексуального насилия.

Как видим, категория «Криминогенность» у девочек, ставших жертвами сексуального насилия, занимает первое место по представленности в ответах о недопустимом только в характеристике собственного мнения. Все остальные субъекты в представлениях девочек гораздо менее нетерпимы к криминогенным действиям. Для сверстников неприемлемыми в гораздо большей степени являются проявления негативного отношения, а для взрослых – личностной слабости.

В ответах на вопрос о недостойном с категорией «Этика» конкурирует категория «Отношения», деля первое-второе места в характеристи- ке собственного мнения и занимая первые места в характеристике мнения сверстников и друзей. Критерии категории «Этика» полностью отсутствуют в характеристиках своего мнения и мнения сверстников о предмете гордости.

Высока представленность категории «Социальная успешность» в ответах на вопрос о предмете гордости, особенно в указании о своем мнении и мнении взрослых. Здесь она не только занимает первые места, но и составляет более половины ответов. Обращает на себя внимание то, что ответы с положительным полюсом категории «Личностная слабость/ресурсность» полностью отсутствуют у этой группы респонденток.

На рис. 10, 11, 12 отражены данные подростков мужского пола, совершивших противоправные действия насильственного характера.

НЕДОПУСТМОЕ (ГРУППА 4)

■ Криминогенность ■ Личностная слабость/ресурсность

■ Этика ■ Отношения

■ Социальная неуспешность/успешность ■ Не знаю

Рис. 10. Соотношение основных категорий оценочных критериев в отношении недопустимого у подростков мужского пола, совершивших противоправные действия насильственного характера (группа 4) Fig. 10. The ratio of the main categories of evaluation criteria in relation to unacceptable things among male adolescents who have committed unlawful acts of violent nature (group 4)

НЕДОСТОЙНОЕ (ГРУППА 4)

■ Криминогенность ■ Личностная слабость/ресурсность

■ Этика ■ Отношения

■ Социальная неуспешность/успешность ■ Не знаю

Рис. 11. Соотношение основных категорий оценочных критериев в отношении недостойного у подростков мужского пола, совершивших противоправные действия насильственного характера (группа 4) Fig. 11. The ratio of categories of evaluation criteria in relation to unworthy things among male adolescents who have committed unlawful acts of violent nature (group 4)

ПРЕДМЕТ ГОРДОСТИ (ГРУППА 4)

■ Криминогенность ■ Личностная слабость/ресурсность

■ Этика ■ Отношения

Социальная неуспешность/успешность ■ Не знаю

Рис. 12. Соотношение основных категорий оценочных критериев в отношении предмета гордости у подростков мужского пола, совершивших противоправные действия насильственного характера (группа 4) Fig. 12. The ratio of the main categories of evaluation criteria in relation to the source of pride among male adolescents who have committed unlawful acts of violent nature (group 4)

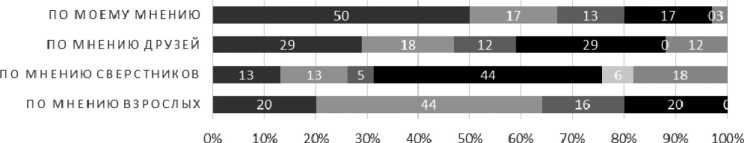

Рассмотрение данных группы подростков мужского пола, совершивших противоправные действия насильственного характера, определяет следующие тенденции. Так же как у респондентов других групп, в ответах этой группы в отношении недопустимого наибольшую представленность имеет категория «Криминогенность», а в отношении недостойного – категория «Этика».

Интересна особенность представлений подростков, совершивших противоправные действия: самая весомая в сравнении с другими группами представленность категории «Этика» в ответах о недостойном поведении и ее значительный перевес в соотношении с категорией «Отношения» в характеристике своего мнения, мнения друзей и мнения взрослых. Эта катего- рия также весомо представлена в ответах о недопустимом, по мнению самих респондентов.

Характеризующие свое мнение и мнение друзей ответы о предмете гордости содержат весомую долю категории «Отношения», большую, чем у категории «Социальная успешность». В ответах о мнении сверстников и взрослых категория «Социальная успешность» более выражена. Это контрастирует с данными группы нормативных мальчиков, у которых в характеристике мнений всех субъектов категория «Социальная успешность» вдвое весомее, чем «Отношения».

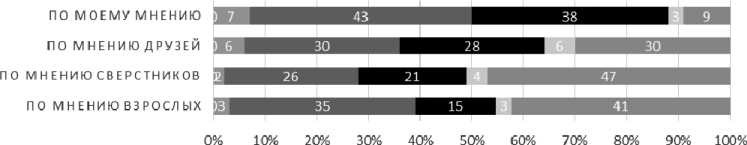

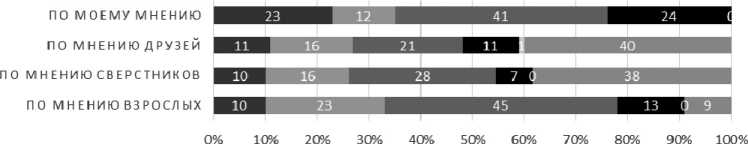

На рис. 13, 14, 15 отражены данные подростков женского пола, воспитанниц закрытого образовательного учреждения «Мариинская гимназия».

■ Криминогенность ■ Личностная слабость/сила

■ Этика ■ Отношанеия

■ Социальная неуспешность/успешность ■ Не знаю

Рис. 13. Соотношение основных категорий оценочных критериев в отношении недопустимого у подростков женского пола, воспитанниц Мариинской гимназии (группа 5)

Fig. 13. The ratio of the main categories of evaluation criteria in relation to unacceptable things among female adolescents studying at the Mariinsky Gymnasium (group 5)

НЕДОСТОЙНОЕ (ГРУППА 5)

■ Криминогенность ■ Личностная слабость/сила

■ Этика ■ Отношанеия а Социальная неуспешность/успешность а Не знаю

Рис. 14. Соотношение основных категорий оценочных критериев в отношении недостойного у подростков женского пола, воспитанниц Мариинской гимназии (группа 5)

Fig. 14. The ratio of the main categories of evaluation criteria in relation to unworthy things among female adolescents studying at the Mariinsky Gymnasium (group 5)

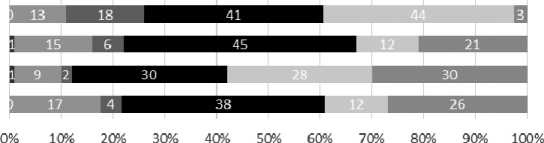

ПРЕДМЕТ ГОРДОСТИ (ГРУППА 5)

ПО МОЕМУ МНЕНИЮ

ПО МНЕНИЮ ДРУЗЕЙ

ПО МНЕНИЮ СВЕРСТНИКОВ

ПО МНЕНИЮ ВЗРОСЛЫХ

■ Криминогенность ■ Личностная слабость/сила

■ Этика ■ Отношанеия

Социальная неуспешность/успешность ■ Не знаю

Рис. 15. Соотношение основных категорий оценочных критериев в отношении предмета гордости у подростков женского пола, воспитанниц Мариинской гимназии (группа 5)

Fig. 15. The ratio of the main categories of evaluation criteria in relation to the source of pride among female adolescents studying at the Mariinsky Gymnasium (group 5)

При анализе данных группы воспитанниц Мариинской гимназии обращает внимание близкая к нулевой представленность ответов «не знаю» в характеристиках мнений всех субъектов о недопустимом. Соотношение представленности всех категорий в мнениях разных субъектов, как оно видится респонденткам, схожее. Иными словами, воспитанницы гимназии считают, что им понятны взгляды сверстников и взрослых о том, что недопустимо. Эти взгляды не имеют особенных различий и схожи с мнением самих девочек. Ответы «не знаю» часты в отношении мнения других людей о недостойном и предмете гордости. Но в отношении собственного мнения по этим вопросам они практически отсутствуют.

Первое место по представленности в ответах на вопрос о недопустимом занимает катего- рия «Криминогенность», в ответах на вопрос о недостойном – категория «Этика».

Социальная неуспешность, как представляется гимназисткам, не является предметом осуждения ни в чьих глазах: эта категория совершенно не представлена в ответах на вопросы о недопустимом и недостойном. В представлениях гимназисток социальная успешность как предмет гордости менее важна для друзей и взрослых, чем позитивные проявления отношений. А в их собственном мнении о предмете гордости категория «Социальная успешность» делит с категорией «Отношения» приоритетное место.

Анализ результатов исследования позволил определить тенденции, характеризующие с точки зрения соотношения оценочных критериев разных категорий выборку в целом и каждую из групп респондентов.

К общим тенденциям относятся следующие. Наибольшее количество ответов «не знаю» получили вопросы о мнении сверстников.

Категория «Криминогенность» имеет наибольшую представленность в характеристике собственного мнения о недопустимом (своя позиция представляется как наиболее нетерпимая к криминогенным действиям в сравнении с позициями других субъектов).

Выделенные категории критериев нормативного оценивания можно разделить на «специальные» и «универсальные». Специальные доминируют в какой-либо одной градации нормирования: «Криминогенность» в оценке недопустимого; «Этика» в оценке недостойного и «Социальная успешность» в оценке предмета гордости. К универсальным можно отнести категории «Отношения» и «Личностная слабость/ресурсность». Они присутствуют в ответах по каждой градации нормирования, но в меньшей степени, чем доминирующие специальные, в некоторых случаях конкурируя с ними за приоритетность.

Тенденции, характеризующие представления отдельных групп респондентов, можно выделить следующие.

В совокупности критериев нормативного оценивания у подростков мужского пола, совершивших противоправные действия насильственного характера, критерии категории «Этика» представлены гораздо более весомо, чем у остальных подростков, а в качестве предмета гордости респонденты данной группы более склонны рассматривать проявления позитивного отношения. Иными словами, эти подростки полагают, что необходимо быть требовательным в вопросах соблюдения кодексов правил поведения, а лучшим, что может украшать поведение человека, являются помогающие действия. Социальные достижения не столь важны. На наш взгляд, такие особенности представлений перекликаются с данными исследований, свидетельствующих о том, что высокая агрессивность, экстремистские проявления характерны для субъектов, ориентированных на жесткое социальное нормирование и фаталистическое мировосприятие, которые снижаюттрево-гу неопределенности и социальной конкуренции и позволяют поддерживать высокий уровень самоуверенности [Тихонова и др., 2017; Gelfand et al., 2013; Hogg, 2021; Strom et al., 2013].

В представлениях подростков женского пола, ставших жертвами преступлений, наоборот, социальная успешность как основа для гордости представлена более, чем у других подростков. С одной стороны, это можно рассматривать как компенсаторную реакцию, с другой - это может составлять психологическую основу социальной неуверенности и связанного с ней комплекса жертвы. Важной особенностью является то, что положительный полюс категории «Личностная слабость/ресурсность» полностью отсутствуют в представлениях этой группы респонденток, а критерии категории «Этика» полностью отсутствуют в характеристиках своего мнения и мнения сверстников о предмете гордости.

Воспитанницам закрытого образовательного учреждения представляется, что им понятны мнения разных субъектов о том, что недопустимо, и эти мнения имеют сходный характер. Социальная неуспешность, как представляется гимназисткам, не является предметом осуждения ни в чьих глазах: эта категория совершенно отсутствует в их представлениях о недопустимом и недостойном. Социальная успешность как предмет гордости важна, по мнению гимназисток, для них самих гораздо больше, чем для окружающих.

Заключение. Результаты исследования, на наш взгляд, открывают перспективы разработки психологически обоснованных технологий диалога с современными подростками. Вместе с тем они являются основанием для постановки исследовательских вопросов: о социальных и индивидуальноличностных факторах, влияющих на представления подростков о критериях нормирования, и о влиянии характера представлений о нормативном оценивании на поведение подростков в различных социальных контекстах. В отношении участников противоправных действий правомерно ставить вопросы о том, являются ли специфические для них представления о критериях нормативного оценивания предикторами попадания в криминогенные ситуации или они оформились как следствие прохождения через опыт такого участия.

Список литературы Представления подростков о критериях нормативного оценивания

- Авдулова Т.П., Уханова Д.П. Представления о справедливости и стили воспитания родителей как фактор морального развития подростков // Социальная психология и общество. 2018. Т. 9,

- № 2. С. 81–92. DOI: 10.17759/sps.2018090206

- Беккер Г. Аутсайдеры: исследования по социологии девиантности. М.: Элементарные формы, 2018. 272 с.

- Бобнева М.И. Социальные нормы и регуляция поведения. М.: Наука, 1978. 312 с.

- Захарова Л.С., Лукьянченко Н.В. Оценочные представления современных подростков // Психология в системе социально-производственных отношений: матер. Междунар. науч.-практ. конф. (20 апреля 2019 г., Красноярск) / СибГУ им. М.Ф. Решетнева. Красноярск, 2019. С. 5–9.

- Кожухарь Г.С. Феноменология разных форм психологического насилия в молодежной среде: зарубежные исследования [Электронный ресурс] // Психологическая наука и образование psyedu.ru. 2014. Т. 6, № 2. С. 230–245. DOI: 10.17759/psyedu.2014060220

- Кондратьев М.Ю. Социальная психология закрытых образовательных учреждений. СПб., 2005. 304 с.

- Молчанов С.В., Алмазова О.В., Пряжников Н.С. Взаимосвязь способов морального самооправдания личности со склонностью к риску в подростковом возрасте // Психологические исследования. 2020. Т. 13, № 74, C. 3. URL: http://psystudy.ru. DOI: 10.54359/ps.v13i74.162

- Нурмухаметов Э.А. К вопросу о нормативом поведении подростка в условиях школьного обучения [Электронный ресурс] // Психологическая наука и образование psyedu.ru. 2013. Т. 5, № 4. URL: https://psyjournals.ru/psyedu_ru/2013/n4/65844.shtml

- Поливанова К.Н. Детство в меняющемся мире [Электронный ресурс] // Современная зарубежная психология. 2016. Т. 5, № 2. С. 5–10. DOI: 10.17759/jmfp.2016050201

- Собкин В.С., Калашникова Е.А. Особенности межпоколенных различий в жизненной позиции подростков // Социальная психология и общество. 2019. Т. 10, № 3. С. 19–39. DOI: 10.17759/sps.2019100302

- Тихонова А.Д., Дворянчиков Н.В., Эрнст-Винтила А., Бовина И.Б. Радикализация в подростково-молодежной среде: в поисках объяснительной схемы // Культурно-историческая психология. 2017. Т. 13, № 3. С. 32–40. DOI: 10.17759/chp.2017130305

- Хломов К.Д. Подросток на перекрестке жизненных дорог: социализация, анализ факторов изменения среды развития [Электронный ресурс] // Психологическая наука и образование psyedu.ru. 2014. №1. URL: http://psyedu.ru/journal/2014/1/Hlomov.phtml

- Eriksson K. [et al.] Perceptions of the appropriate response to norm violation in 57 societies // Nature Communication. 2021. Vol. 12. Article ID 1481. 11 p. DOI: 10.1038/s41467-021-21602-9

- Gelfand M.J., LaFree G., Fahey S., Feinberg E. Culture and extremism // Journal of Social Issues. 2013. Vol. 69, No. 3. Р. 495–517. DOI: 10.1111/josi.12026

- Gomila R., Paluck E.L. The social and psychological characteristics of norm deviants: A field study in a small cohesive university campus // Journal of Social and Political Psychology. 2020. Vol. 8, No. 1. P. 220–245. DOI: 10.5964/jspp.v8i1.1134

- Gould D., Nalepa J., Mignano M. Coaching Generation Z // Athletes, Journal of Applied Sport Psychology. 2020. Vol. 32, No. 1. P. 104–120. DOI: 10.1080/10413200.2019.1581856

- Hogg M.A. Uncertain self in a changing world: A foundation for radicalisation, populism, and autocratic leadership // European Review of Social Psychology. 2021. Vol. 32. P. 235–268. DOI: 10.1080/10463283.2020.1827628

- Kleef G. van, Gelfand M., Jetten J. The dynamic nature of social norms: new perspectives on norm development, impact, violation, and enforcement // Journal of Experimental Social Psychology. 2019. Vol. 84. Article ID 103860. 5 p. DOI: 10.1016/j.jesp.2019.05.002

- Lahmi A., Rasyid A., Ritonga M. The role of parents in forming morality adolescents puberty in globalization era // International Journal of Future Generation Communication and Networking. 2020. Vol. 13. P. 3991–3996. URL: https://www.researchgate.net/publication/348355178

- Molho C., Tybur J.M., Van Lange P., Balliet D. Direct and indirect punishment of norm violations in daily life // Nature Communication. 2020. Vol. 11. Article ID: 3432 (2020). 9 p. DOI: 10.1038/s41467-020-17286-2

- Montero-Carretero C., Pastor D., Santos-Rosa F.J., Eduardo Cervello E. School climate, moral disengagement, and empathy as predictors of bullying in adolescents // Frontiers in Psychology. 2021. Vol. 12. Article ID 656775. 11 p. DOI: 10.3389/fpsyg.2021.656775

- Sobral R., Fraguela. J. Moral reasoning in adolescent offenders: A meta-analytic review // Psicothema. 2018. Vol. 30, No. 3. P. 289–294. DOI: 10.7334/psicothema2017.378

- Strom I.F., Thoresen S., Wentzel-Larsen T.et al. Violence, bullying and academic achievement: A study of 15-year-old adolescents and their school environment // Child Abuse and Neglect. 2013. Vol. 37, No. 4. P. 243–251. DOI: 10.1016/j.chiabu.2012.10.010

- Vega A., Cabello R., Megías-Robles A., Gómez-Leal R., Pablo Fernández-Berrocal P. Emotional intelligence and aggressive behaviors in adolescents: A systematic review and meta-analysis // Trauma, Violence, & Abuse. 2021. Р. 1173–1183. DOI: 10.1177/1524838021991296

- Zulfiqar N. Association between severity of adolescents’ peer problems and moral judgment development // Pakistan Journal of Psychological Research. 2020. Vol. 35, No. 1. P. 23–35. DOI: 10.33824/PJPR.2020.35.1