Представления подростков, склонных к бродяжничеству, о родителях

Автор: Симанович Алина Николаевна, Тодышева Татьяна Юрьевна

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: Психология личности

Статья в выпуске: 2 (56), 2021 года.

Бесплатный доступ

Проблема и цель. Для решения задач коррекционной работы детско-родительских отношений у подростков, склонных к бродяжничеству, и их родителей необходимо знать, в чем заключаются особенности представлений о родителях. По нашему мнению, если учитывать особенности сложившихся представлений о родителях у подростков, склонных к бродяжничеству, то можно вносить в эти структуры коррективы. Корректируя отрицательные образы родителей в ходе работы с несовершеннолетними, возможно гармонизировать детско-родительские отношения и тем самым снизить возможность повторения девиантного поведения. Цель статьи - описать особенности представления подростков, склонных к бродяжничеству, о своих родителях. Методологию исследования составляют научно-исследовательские работы отечественных и зарубежных ученых, относящиеся к исследованию феномена представления о родителях и бродяжничестве как к социальному процессу, тесно связанному с ситуацией в семье. Методы исследования. В исследовании представлений о родителях подростков, склонных к бродяжничеству, приняло участие 20 подростков, находящихся в реабилитационном центре для несовершеннолетних (Красноярск). Состав выборки: 10 подростков, не склонных к бродяжничеству, и 10 подростков со средней степенью выраженности синдрома бродяжничества. В качестве диагностического инструментария были применены следующие тесты: «Шкала уходов и бродяжничества» (И.В. Макаров), тест «Подростки о родителях» (ADOR) Е. Шафера (в модификации З. Матейчика и П. Ржичана), апробированная анкета «Детско-родительские отношения» (С.В. Липпо, С.Т. Посохова). Для описания особенностей личности родителей использовалась методика «5 утверждений», которая в своей основе содержит методику «20 утверждений» М. Куна, Т. Макпартленда. При обобщении и анализе эмпирических материалов использовались математические методы статистической обработки данных: описательные статистики, метод Манна - Уитни. Результаты. Авторы предположили и эмпирически доказали, что представления о родителях подростков, склонных к бродяжничеству, отличаются от представлений о родителях подростков, не склонных к бродяжничеству. Исследования дают основание выделить значимые параметры в представлении отца у подростков, склонных к бродяжничеству, - враждебность, директивность и фактор близости, демографические и социально-психологические особенности (возраст, образование, профессия, хобби, вредные привычки, а также частота и удовлетворенность отношениями с отцом, эмоциональная окраска этих отношений) - и в представлении матери - враждебность, автономность, непоследовательность, фактор критики, демографические и социально-психологические особенности (возраст, образование, профессия, хобби, вредные привычки, а также частота и удовлетворенность отношениями с матерью, эмоциональная окраска этих отношений). Заключение. Результаты исследования позволяют выделить особенности представлений о родителях подростков, склонных к бродяжничеству, что представляет практический интерес для коррекционной работы с подростками, имеющими склонность к бродяжничеству, у которых нарушены детско-родительские отношения, в рамках системы социального обслуживания и психологической помощи.

Бродяжничество, подростковый возраст, представления о родителях, образ родителей, детско-родительские отношения, отклоняющееся поведение, девиантное поведение, беспризорность, безнадзорность, дезадаптация

Короткий адрес: https://sciup.org/144161920

IDR: 144161920 | УДК: 159.99 | DOI: 10.25146/1995-0861-2021-56-2-280

Текст научной статьи Представления подростков, склонных к бродяжничеству, о родителях

DOI:

П остановка проблемы. В России растет число беспризорных и безнадзорных детей, которые совершили самовольный уход из дома и теперь бродяжничают. Согласно статистике информационно-аналитического центра «МедиаНьюс», в 2019 г. выявили 75,5 тысячи таких несовершеннолетних. Это больше, чем в 2018 г. (68,7 тысячи)1. С каждым годом числовые показатели растут, но реальные цифровые данные точно просчитать невозможно, поэтому даются лишь примерные значения [Вишневецкий, 2019].

В отечественной литературе под «бродяжничеством» чаще всего принято понимать систематическое перемещение лица в течение длительного времени из одной местности в другую либо в пределах одной местности (например, города), без постоянного места жительства с существованием при этом на нетрудовые доходы2.

В контексте разбора проблемы бродяжничества в детском и подростковом возрасте выделяют понятие «самовольный уход (побег)», который характеризуется добровольным, самовольным (тайным или явным) оставлением дома или организации; если несовершеннолетние в возрасте до семи лет безвестно отсутствуют в течение 1 часа, а несовершеннолетние, которым больше 7 лет, в течение 3 часов без оповещения о своем местонахождении родителей (законных представителей), сотрудников учреждений с момента наступления времени, оговоренного для возращения3.

Бродяжничество может привести к социальной дезадаптации [Шатыр и др., 2017; Weisbrot, Carlson, 2021]. Один из основных путей к социальной дезадаптации может выглядеть так: нестабильность детско-родительских отношений в детстве приводит к проблеме без- домности в подростковом возрасте и сохраняется в более зрелом возрасте [Cohen-Cline, Jones, Vartanian, 2021]. Синдром уходов и бродяжничества у детей и подростков практически всегда имеет социальные аспекты, и в первую очередь это касается института семьи [Tucker et al., 2011; Robinson, Power, Allan, 2011; Мицык, 2016; Данькова, 2020]. Дефекты воспитания ведут к трудностям социальной адаптации и выступают одной из причин бродяжничества. Поэтому при работе с подростком, который склонен к побегам из дома и бродяжничеству, важна проработка детско-родительских отношений [Писарева, 2009; Андронникова, 2019; Beharry, Christensen, 2020]. В связи с чем при коррекционной работе с подростками [Keevers, Rambaldini-Gooding, 2020], которые склонны к бродяжничеству, будет полезно осознавать особенности их представлений о родителях [Густова, Губанов, Зверкова, 2019]. Корректируя отрицательные образы родителей, в ходе работы с несовершеннолетними можно гармонизировать детско-родительские отношения и тем самым снизить возможность повторения девиантного поведения.

Цель статьи – описать особенности представления подростков, склонных к бродяжничеству, о своих родителях.

Методология (материалы и методы). Теоретическую часть исследования составляют анализ и обобщение работ зарубежных и отечественных исследователей, относящихся к исследованию феномена представления о родителях и бродяжничестве как к социальному процессу, тесно связанному с ситуацией в семье.

В качестве диагностического инструментария были применены следующие тесты: «Шкала уходов и бродяжничества» (И.В. Макаров), тест «Подростки о родителях» (ADOR) Е. Шафера (в модификации З. Матейчика и П. Ржичана), апробированная анкета «Детско-родительские отношения» (С.В. Липпо, С.Т. Посохова). Для описания особенностей личности родителей использовалась методика «5 утверждений», которая содержит в основе методику «20 утверждений» М. Куна, Т. Макпартленда.

Обзор научной литературы проведен на основе анализа работ следующих авторов: З. Фрейда, К. Юнга, С. Биркхойзер-Оэри, Д. Пайнза, А. Адлера, Дж. Боулби, Д. Винникотт, Л.С. Выготского, Н.С. Пивневой, Г.Г. Филипповой, С.Д. Конторовича, А.В. Литвиновой, Г. Фиг-дора, С.Т. Посоховой, С.В. Липпо, Е.В. Тумановой, А.Н. Алехина, М.К. Акимова, А.Е. Личко.

Приведенный обзор зарубежной и отечественной литературы показал, что представления об отце и матери оказывают определяющее влияние на последующее поколение [Латышева, 2018; Юлусова, 2017; Лузина, 2016; Слученкова, 2018; Просекова, Павленко, 2017].

Отсутствие сформированной самооценки и индивидуальности матери и отца несет затруднение адаптивных отношений в проблемных семьях и накладывает отпечаток на отношения с подростком [Шульга, Филатов, 2017]. Большинство девиантных подростков росли в неполных или деформированных семьях. Некоторые дети никогда не знали материнской любви и отцовской поддержки, никогда не чув-

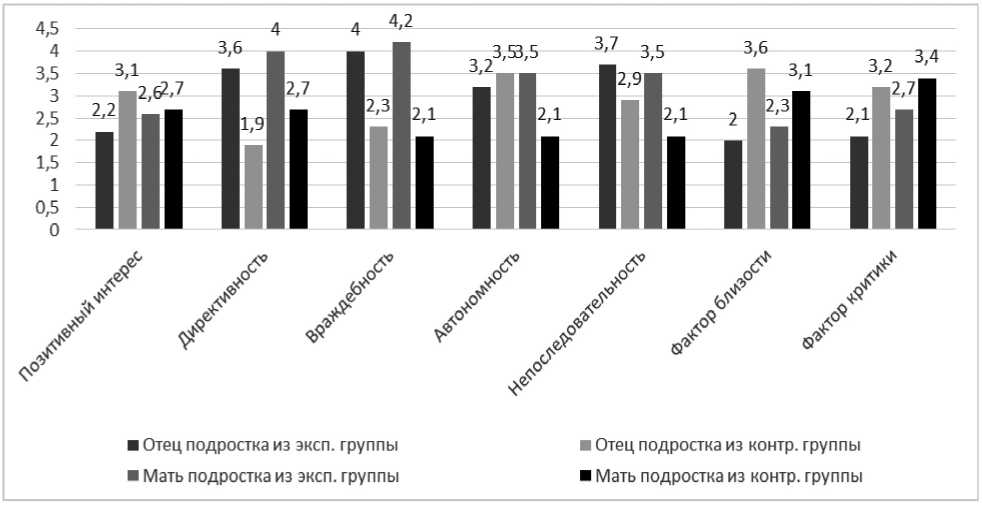

Рис. 1. Показатели отношения родителей к подростку по методике «Подростки о родителях» (в баллах)

Fig. 1. Indices of parental attitude towards teenagers according to the survey “Adolescents About Parents” (in points)

В экспериментальной группе наибольшие показатели, которые характеризуют мать, отмечаются по шкалам: враждебность (4,2), директив- ствовали себя ценными и нужными как отдельная личность [Rew, 2008; Hyde, 2005]. Первичный материнский и отцовский образ для них был поврежден [Писарева, 2009], что имеет большое значение в формировании поведения подростка, является одним из условий возникновения и закрепления девиантного поведения [Красненкова, Маркова, 2019; Реан, 2017; Flach, Razza, 2021].

Результаты исследования. На первом этапе исследования, благодаря методике «Шкала уходов и бродяжничества», были выделены 2 группы подростков: экспериментальная группа, в которую вошли 10 подростков со средней степенью выраженности синдрома бродяжничества, и контрольная группа, в которую вошли 10 подростков, не склонных к бродяжничеству. Таким образом, в исследовании приняло участие 20 подростков, находящихся в реабилитационном центре для несовершеннолетних (Красноярск).

На рис. 1 представлены результаты методики «Подростки о родителях» (ADOR).

ность (4) и автономность (3,5), непоследователь ность (3,5). Низкие показатели – по шкалам: пози тивный интерес (2,6), критика (2,7), близость (2,3)

В контрольной группе низкие показатели – по шкалам: враждебность (2,1), директивность (2,7), автономность (2,2), непоследовательность (2,1). Наибольший показатель отмечается по шкалам: позитивный интерес (2,7), близость (3,1), критика (3,4).

В отношении отца в экспериментальной группе наибольшие показатели отмечаются по шкалам: враждебность (4), директивность (3,6), непоследовательность (3,7). Низкие по- казатели по шкалам: позитивный интерес (2,2), критика (2,1), близость (2).

В контрольной группе низкие показатели – по шкалам: непоследовательность (2,9), враждебность (2,3), директивность (1,9). Наибольший показатель отмечается по шкалам: позитивный интерес (3,1), близость (3,6), автономность (3,5), критика (3,2).

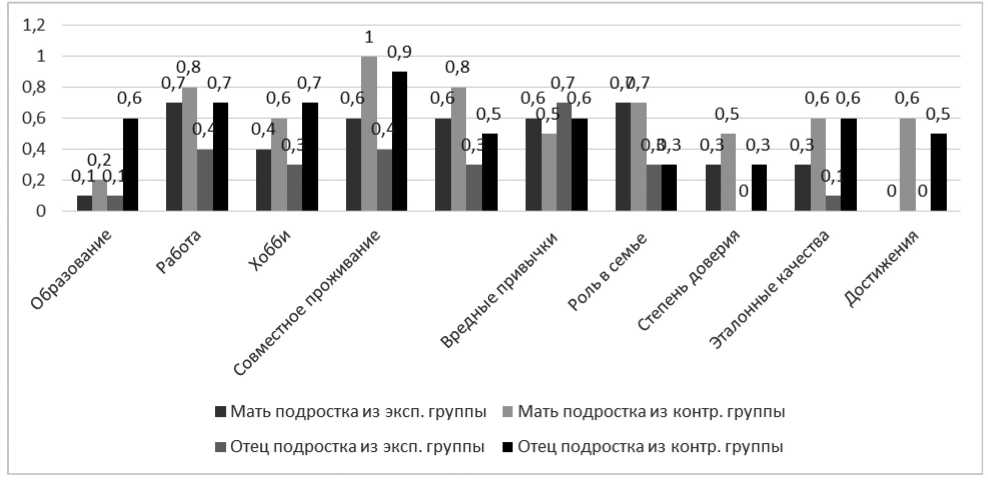

Результаты анкетирования «Детско-родительские отношения» представлены на рис. 2.

Рис. 2. Показатели содержательных и формальных характеристик взаимоотношений ребенка с родителями согласно анкете «Детско-родительские отношения» (баллы)

Fig. 2. Indices of substantial and formal characteristics of child-parent relationships according to the survey “Child-Parent Relationships” (in points)

Средний возраст в экспериментальной группе у матери составляет 34 года, что значительно отличается от среднего возраста в контрольной группе – 39 лет. Средний возраст в экспериментальной группе у отца – 37 лет, в контрольной – 44 года.

Второй критерий – образование. Высшее образование имеют родители лишь одного ребенка, остальные родители, как правило, имеют среднее специальное образование (у двух родителей – неоконченное высшее образование, у одного – неоконченное среднее). В контрольной группе среди родителей преобладает высшее образование.

Третий критерий – работа. Матери подростков экспериментальной группы в 30 % случаев представлены как неработающие на данный момент. В контрольной группе матери представляются работающими в 80 % случаев. Отцы подростков экспериментальной группы представлены как неработающие на данный момент в 60 % случаев, в контрольной группе – в 70 % случаев.

Что касается совместного проживания, то в экспериментальной группе подростки проживают без матери в 40 % случаев, без отцов – в 60 % случаев. В контрольной группе 100 % детей проживают с матерью, без отцов проживают лишь 10 % подростков.

Подростки из контрольной группы совместное времяпрепровождение с родителями описывают в часах. Совместное времяпрепровождение дети из экспериментальной группы затрудняются назвать, а если и называют, то чаще измеряют общение в минутах.

Наблюдается наличие вредных привычек у матерей обеих групп (в экспериментальной группе средний показатель 0,6 балла, в контрольной – 0,5). Но самые высокие показатели наблюдаются у отцов подростков, склонных к бродяжничеству (0,7).

В экспериментальной группе мать является главой семьи в 2 раза чаще, чем отец. В контрольной группе наблюдается патриархальный уклад, в связи с чем отец в 2 раза чаще высту- контрольной группе – 0,5, в экспериментальной группе показатель, характеризующий доверие матерей, ниже – 0,3 балла. В контрольной группе показатель, характеризующий доверие отцов, составляет 0,3 балла, в экспериментальной группе отношения не характеризуются доверием – 0 баллов.

В контрольной группе подростки указывают хотя бы 1 эталонное качество (усредненный показатель) у отцов – 0,6 и матерей – 0,6. В экспериментальной группе показатели меньше: у отцов – 0,1, у матерей – 0,3.

Достижения родителей подростки из экспериментальной группы назвать затрудняются. В контрольной группе 60 % подростков отмечают хотя бы 1 цель, которой добилась мать, и 50 % пает как глава.

отмечают достижения отца.

Что касается степени доверия, то самый высокий показатель по отношению к матери в

Fig. 3. Response indices characterizing parents according to the survey “Five Statements” (in points)

..

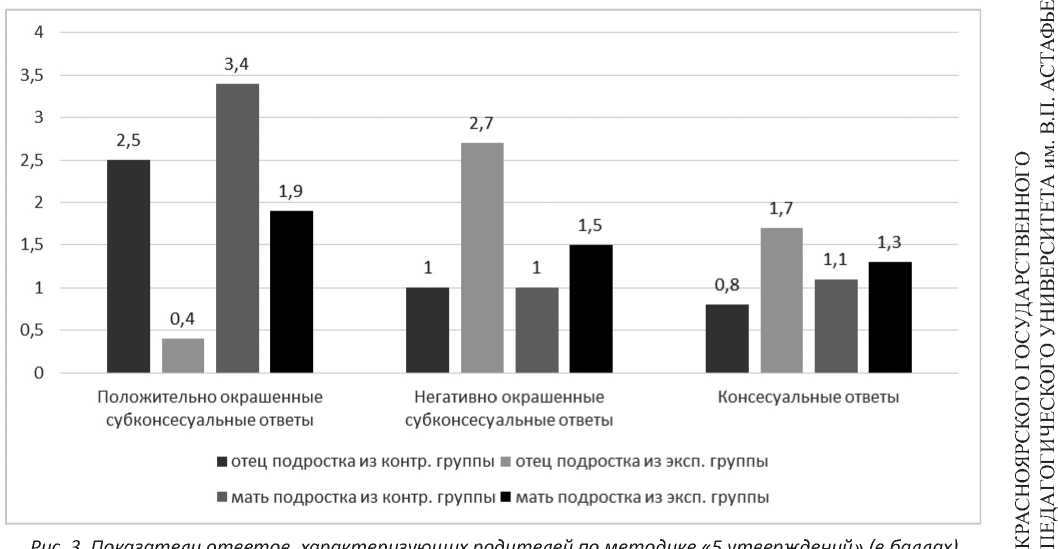

Подростки из экспериментальной группы чаще негативно характеризуют своих родителей, причем отца чаще (2,7), чем мать (1,5). При описании подростки используют негативные характеристики, связанные с отношением отцов к ним: «причинивший боль», «бьющий», «обзывающий». В отношении матерей: «злая», «ворчливая».

Результаты по методике «5 утверждений» представлены на рис. 3.

Подростки из контрольной группы чаще связывают негативные характеристики с вредными привычками: «пьющий», «курящий». Это можно объяснить обидой, которую переживают подростки из экспериментальной группы, которая способствует отдалению от родителей тем сильнее, чем более негативно представляется родитель.

Для сравнения результатов экспериментальной и контрольной групп использовался метод Манна – Уитни, который показал значимые различия в отношении образа отца у подростков, склонных к бродяжничеству (p<=0,05), по следующим параметрам (p<=0,05): враждебность (16), директивность (14,5), фактор близости (19).

В отношении образа матери у подростков, склонных к бродяжничеству, были установлены различия по следующим параметрам (p<=0,05): враждебность (7), автономность (17,5), непоследовательность (14,5), фактор критики (18).

Согласно анализу результатов анкеты «Детско-родительские отношения», все демографические и социально-психологические особенности признаны значимыми в отношении обоих родителей подростков, склонных к бродяжничеству.

Результаты анализа ответов, характеризующих родителей по методике «5 утверждений», касающиеся матерей подростков, склонных к бродяжничеству, были признаны не значимыми. Особенности каких-либо характеристик не выявлены. В отношении отцов подростков, склонных к бродяжничеству, анализ показал, что результаты значимы. Характеристики связаны с отношением отцов у подростков из экспериментальной группы и носят более негативный и потребительский характер.

Заключение. На основании анализа методик выявлено, что у подростков, склонных к бродяжничеству, складываются следующие представления о родителях.

Отец: мужчина в возрасте от 30 до 40 лет, имеющий среднее специальное образование, на данный момент не работающий. Курит или употребляет алкогольные напитки. Хобби не имеет. В семейной иерархии занимает не ведущую роль, так как проживает отдельно от ребенка, в связи с чем они мало времени проводят вместе. Отношения с подростком враждебные. Отец суров, требователен и критичен. При воспитании предпочитает формальный подход. В основном проявляет холодность, но вспоминает о существовании подростка, если подросток не соответствует стандартам «хорошего» ребенка. Взаимодействие с ребенком строится на основе соперничества.

Удерживает свою позицию в отношениях путем проявления авторитета, основанного на силе и доминировании. Не скупится на наказания, проявляет жестокость. Не заинтересован в построении доверительных отношений с подростком, не проявляет к нему позитивный интерес. В связи с чем подросток привык видеть в нем только ресурс для достижения своих целей.

Мать: женщина в возрасте от 30 до 40 лет. Имеет среднее специальное образование, в данный момент работает. Курит или употребляет алкогольные напитки. В основном занята либо дома, либо на работе, увлечений не имеет. Выступает как глава семьи, так как отец ребенка не проживает с ними. В процессе воспитания ребенка не заинтересована, редко и формально делает замечания. Но осуществляет жесткий контроль за проступками, постоянно напоминает о том, что она права, так как является матерью, о своих жертвах ради благополучия семьи. Таким образом, навязывая подростку чувство вины по отношению к ней, мать распоряжается своей властью, основанной на нереализованных амбициях. По отношению к ребенку выражает критику, хотя, вербально демонстрирует позитивную активность и ответственность за судьбу ребенка. В отношениях держит дистанцию, что приводит к отгороженности и возвышению себя. Доверительных отношений, любви и проявления заботы не наблюдается.

Исследование позволило выявить представления о родителях подростков, склонных к бродяжничеству.

Изучение представлений о родителях подростков, склонных к бродяжничеству, расширит понимание влияния негативного семейного окружения как одной из причин, по которой подростки убегают из дома, и, безусловно, будет полезно для организации коррекционной работы с подростками, имеющими склонность к бродяжничеству, у которых нарушены детско-родительские отношения.

На основе полученных данных могут быть разработаны рекомендации по оптимизации взаимоотношений родителей и подростков, склонных к бродяжничеству.

Список литературы Представления подростков, склонных к бродяжничеству, о родителях

- Андронникова О.О. Специфика психолого-педагогического сопровождения виктимных подростков, склонных к бродяжничеству // Вестник НГПУ. 2019. № 1. С. 123-136. URL: https:// cyberlenmka.ru/artide/n/spetsifika-psihologo-pedagogicheskogo-soprovozhdemya-viktimnyh-podrostkov-sklonnyh-k-brodyazhnichestvu

- Вишневецкий К.В. Характеристика бродяжничества как социального явления // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2019. № 4. С. 93-97. URL: https://cyberleninka. ru/article/n/harakteristika-brodyazhnichestva-kak-sotsialnogo-yavleniya

- Густова Е.А., Губанов А.В., Зверкова С.Н. Особенности восприятия образа родителей в подростковом возрасте // Гуманитарное пространство. 2019. № 3. С. 420-432. URL: https://cyberleninka. ru/article/n/osobennosti-vospriyatiya-obraza-roditeley-v-podrostkovom-vozraste

- Данькова И.В. Теоретико-методологические основы исследования психологического влияния семьи, находящейся в социально опасном положении, на отклоняющееся поведение несовершеннолетних // Вестник КРУ МВД России. 2020. № 2 (48). С. 95-99. URL: https://cyberleninka. ru/article/n/teoretiko-metodologicheskie-osnovy-issledovaniya-psihologicheskogo-vliyaniya-semi-nahodyascheysya-v-sotsialno-opasnom-polozhenii-na

- Красненкова С.А., Маркова И.И. Социально-психологические характеристики восприятия родительского отношения наркозависимыми делинквентами молодежного возраста // Прикладная юридическая психология. 2019. № 2. С. 36-45. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-psihologicheskie-harakteristiki-vospriyatiya-roditelskogo-otnosheniya-narkozavisimymi-delinkventami-molodezhnogo 5

- Латышева М.А. Особенности образа родителей у девушек, воспитанных в неполной семье о (психосемантическое исследование) // Проблемы современного педагогического образования. ^ 2018. № 61-2. С. 307-310. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-obraza-roditeley-u-devushek-vospitannyh-v-nepolnoy-semie-psihosemanticheskoe-issledovanie Р s

- Лузина Е.Ю. Особенности образа родителя и его роль в развитии личности ребенка // Новая наука: современное состояние и пути развития. 2016. № 1-2. С. 89-93. URL: https://www.elibrary. и g ru/item.asp?id=25332907 H ^

- Мицык Т.А. Девиантное поведение подростков как следствие неблагополучного взросления // Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири. 2016. № 2. С. 125-139. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/deviantnoe-povedenie-podrostkov-kak-sledstvie-neblagopoluchnogo-vzrosleniya

- Писарева А.А. Значимость образа родителей в психологическом консультировании подростка // о § Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 2009. № 105. С. 188-192. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/znachimost-obraza-roditeley-v-psihologicheskom-konsultirovanii-podrostka

- Писарева А.А. Образ родителей у подростков с нарушениями адаптации // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 2009. № 98. С. 291-295. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obraz-roditeley-u- ^ ¡^ podrostkov-s-narusheniyami-adaptatsii

- Просекова В.М., Павленко Ю.А. Связь родительского отношения и девиантного поведения подростков // Таврический журнал психиатрии. 2017. № 2 (79). C. 34-40. URL: https://cyberleninka. ru/article/n/svyaz-roditelskogo-otnosheniya-i-deviantnogo-povedeniya-podrostkov

- Реан А.А. Отец и мать в сознании детей и подростков // Вестник Московского университета МВД России. 2017. № 1. С. 204-209. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/otets-i-mat-v-soznanii-detey-i-podrostkov

- Слученкова К.А. Образ реального и идеального отца: особенности представлений у подростков // Universum: психология и образование. 2018. № 3 (45). С. 31-34. URL: https://cyberleninka.ru/ article/n/obraz-realnogo-i-idealnogo-ottsa-osobennosti-predstavleniy-u-podrostkov

- Шатыр Ю.А, Мулик И.Г., Улесикова И.В., Деларю В.В., Мулик А.Б. Систематизация факторов формирования социальных девиаций // Logos et Praxis. 2017. № 3. С. 136-144. URL: https:// cyberleninka.ru/article/n/sistematizatsiya-faktorov-formirovaniya-sotsialnyh-deviatsiy

- Шульга Т.И., Филатов А.В. Особенности отношения девиантных подростков к матерям // Вестник МГОУ. Сер.: Психологические науки. 2017. № 3. С. 57-72. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ osobennosti-otnosheniya-deviantnyh-podrostkov-k-materyam

- Юлусова О.В. Образ матери в восприятии мальчиков и девочек: сопоставительный анализ // Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры: матер. Всерос. науч.-метод. конф. 2017. С. 4116-4120. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28977656.

- Beharry M.S., Christensen R. Homelessness in Pediatric Populations: Strategies for Prevention, Assistance, and Advocacy // Pediatric Clinics of North America. 2020. No. 67. P. 357-372. DOI: https://doi. org/10.1016/j.pcl.2019.12.007

- Cohen-Cline H., Jones K., Vartanian K. Direct and indirect pathways between childhood instability and adult homelessness in a low-income population // Children and Youth Services Review. 2021. No. 120. DOI: https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105707

- Flach Y., Razza S.T. Suicidality in homeless children and adolescents: A systematic review // Aggression and Violent Behavior. 2021. No. 57. DOI: https://doi.org/10.1016/j.avb.2021.101575

- Hyde J. From home to street: Understanding young people's transitions into homelessness // Journal of Adolescence. 2005. No. 28. P. 171-183. D0I:10.1016/j.adolescence.2005.02.001

- Keevers L., Rambaldini-Gooding D. Practices effective for assisting young people avoid or exit homelessness: Young service recipient's perspectives // Children and Youth Services Review. 2020. No. 119. DOI: https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105492

- Rew L. Caring for and connecting with homeless adolescents // Family and Community Health. 2008. No. 31. P. 42-51. DOI: 10.1097/01.FCH.0000304017.13255.12

- Robinson E., Power L., Allan D. What works with adolescents? Family connections and involvement in interventions for adolescents problem behaviours // Family Matters. 2011. No. 88. P. 57-64. URL: https://aifs.gov.au/publications/family-matters/issue-88/what-works-adolescents

- Tucker J.S., Edelen M.O., Ellickson P.L., Klein D.J. Running away from home: a longitudinal study of adolescent risk factors and young adult outcomes // Journal of Adolescence. 2011. No. 40 (5). P. 507-518. DOI: 10.1007/s10964-010-9571-0

- Weisbrot D.M., Carlson G.A. When no diagnosis "fits": Diagnostically homeless and emotionally dys-regulated children and adolescents // Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America. 2021. No. 30. P. 445-457. DOI: https://doi.org/10.1016/j.chc.2020.10.015