Предтеча гравитационной хирургии крови (к 150-летию со дня рождения профессора Вадима Александровича Юревича)

Автор: Шевченко Ю.Л., Матвеев С.А., Миминошвили Л.Г.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: История медицины

Статья в выпуске: 4-2 т.17, 2022 года.

Бесплатный доступ

Изложена краткая образовательная, клиническая, научно-исследовательская и педагогическая биография русского врача, доктора медицины, профессора Военно-медицинской академии, бактериолога, Петроградского общественного градоначальника Юревича В.А. Показан его вклад в развитие гравитационной хирургии крови.

Юревич Вадим Александрович, профессор, Военно-медицинская академия, кафедра инфекционных болезней, плазмаферез

Короткий адрес: https://sciup.org/140300786

IDR: 140300786 | DOI: 10.25881/20728255_2022_17_4_2_170

Текст научной статьи Предтеча гравитационной хирургии крови (к 150-летию со дня рождения профессора Вадима Александровича Юревича)

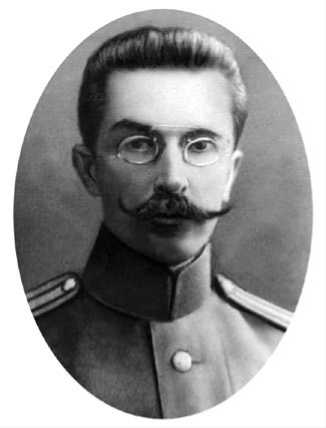

Вторая половина XX века ознаменовалась бурным развитием методов экстракорпоральной гемокоррекции, стали рутинными аппаратный плазм- и цитаферез, плазмо- и гемосорбция, созданы и успешно функционируют клинические центры экстракорпоральной детоксикации. Но до конца минувшего века на родине было в абсолютном забвении имя ученого, который стоял у самого истока ныне общепризнанного направления клинической медицины. 15 февраля 1913 г. был осуществлен первый удачный экспериментальный плазмаферез в России. Исследования выполнялись в бактериологической лаборатории кафедры инфекционных болезней Военно-медицинской академии. Возглавлял работу профессор В.А. Юревич (Рис. 1). Результаты экспериментов были опубликованы в №18 журнала «Русский врач» в 1914 г. в статье В.А. Юревича и Н.К. Розенберга «К вопросу о промывании крови вне организма и о жизненной стойкости красных кровяных шариков» [1].

Вадим Александрович Юревич родился 15 (27) октября 1872 г. в местечке Осиповичи Минской губернии в семье потомственного дворянина (Рис. 2). Среднее образование получил в VI Варшавской гимназии. В 1895 г. окончил курс естественного отделения физикоматематического факультета Санкт-Петербургского Университета по первому разряду и поступил на второй курс Военно-медицинской академии, которую

Рис. 1. Профессор Юревич В.А.

окончил в 1899 г. первым со внесением имени на мраморную доску и награждением премией Буша. Получил звание «Лекаря с отличием». По конкурсу был оставлен при академии для усовершенствования по избранной специальности «бактериология и заразные болезни». В течение трех лет Вадим Александрович состоял ординатором клиники заразных болезней Чистовича Н.Я. (Рис. 3), в ней все это время жил и выполнял обязанности дежурного врача (Рис 4). В 1902 г. он был избран действительным членом Общества русских врачей в Санкт-Пе-

Рис. 2. Осиповичи, Минская губерния.

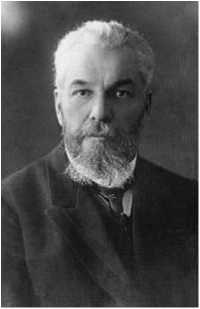

Рис. 3. Профессор Чистович Н.Я.

тербурге, а также защитил диссертацию «О наследственной и внутриутробной передаче агглютинационной способности и выработке плодами агглютининов» на степень доктора медицины [2].

В 1903 г. В.А. Юревич был избран Конференцией академии по конкурсу для заграничной командировки на два года. В Германии он ознакомился с новейшими больницами для заразных больных и бактериологическими лабораториями, работал в Патологоанатомическом институте профессора Вейгерта во Франкфурте-на-Майне. Затем в Парижском Пастеровском институте прослушал четырехмесячный курс по бактериологии, там же работал у И.И. Мечникова и Борреля, одновременно прошел практический курс инфекционных болезней у доктора Мэрфи, гематологии — у Даминики, занимался у профессоров Чауфада и Видаля. Мечников И.И. отзывался о В.А. Юревиче как о «высокоталантливом и в высшей степени добросовестном ученике» (Рис. 5).

По возращении из-за границы в 1905 г. Юревич В.А. представил научный труд «О нахождении алексина в плазме крови и о значении данного вопроса в современных теориях иммунитета» и «Новейшие способы распознавания холеры» для соискания звания приват-доцента по бактериологии и заразными болезнями. В этом же году он стал ассистентом клиники при кафедре заразных болезней с бактериологией, а с 1907 года он стал заведовать бактериологической лабораторией.

В течение 1907–08 гг. по поручению Конференции академии Юревич В.А. заменял находящегося в заграничном отпуске начальника кафедры профессора Чистовича Н.Я. Уже в этот период он снискал к себе уважение как прекрасный лектор, замечательный педагог и клиницист (Рис 6). Его научные работы были весьма оригинальны по идее и методу их реализации и отличались определенной новизной. Вместе со своим учителем им впервые были открыты антифагины у диплококков в организме инфицированных животных. Эти вещества защищали бактерии от фагоцитов, но могли быть отмыты от микробов, что делало последних жертвами фагоцитоза.

В 1910 г. в связи с переходом профессора Н.Я. Чистовича в академическую терапевтическую клинику временное преподавание на кафедре заразных болезней было поручено Юревичу В.А. В 1911 г. он был утвержден приказом начальника Академии в должности экстраординарного профессора (через 4 года — ординарный профессор), к 11(24) октября 1912 г. выступил в заведование кафедрой (Рис. 7).

Во время работы на кафедре Вадим Александрович неоднократно командировался Академией в эпидемические

Рис. 4. Корпуса клиники заразных (инфекционных) болезней.

Рис. 5. Парижский Пастеровский институт.

Рис. 6. В.А. Юревич проводит занятие в учебном классе со слушателями академии.

Рис. 7. Юревич Вадим Александрович, профессор, руководитель кафедры заразных болезней [4].

очаги для организации противоэпидемических мероприятий. Во время Первой мировой войны он находился в распоряжении Верховного начальника санитарной и эвакуационной части, обеспечивал карантинные мероприятия в отношении военнопленных на Кавказе. В 1916 г. выезжал в Бухару для борьбы эпидемией сыпного тифа. «За отлично усердную службу и особые труды, понесенные им при условиях военного времени» Вадим Александрович был пожалован титулом статского советника (соответствует со- временному воинскому званию генерал-майор медицинской службы), награждён орденами Анны II и III степени, Станислава II степени, Бухарским орденом золотой звезды [3].

После Февральской революции Конференция академии избрала Юревича В.А. исполняющим обязанности начальника Академии. Выбор этот был неслучайным. Вадим Александрович отличался демократичными взглядами, пользовался уважением академической профессурой и любовью учащихся. Он

включился в кипучую политическую деятельность. 1 марта 1917 г. городская дума избрала его Петроградским общественным градоначальником, а 13 марта — еще и начальником Петроградской городской милиции. О его конкретных общественно-политических делах, принадлежности к определённой партии документов не сохранилось, но сам факт выдвижения на столь ответственный и высокий пост указывает на его большую популярность среди интеллигенции и активной революционно-настроенной части населения. С этого момента научно-педагогическая работа прекращается. А в июне 1917 г. он принял от Бурденко Н.Н. исполнение обязанности начальника Главного военно-санитарн6ого управления русской армии.

После Октябрьской революции в начале декабря 1917 г. Вадим Александрович был уволен со службы и оказался на юге России, который был в то время под властью Белой армии. При наступлении Красной армии он был захвачен в плен, и ему грозил расстрел. К счастью для него обстановка на фронте изменилась, ему удалось вырваться из плена и перебраться в Константинополь. В октябре 1921 г. он возглавлял Русскую академическую группу в Константинополе от имени которой выступил на 1-м съезде Русских академических организаций в Праге, куда он переехал в 1922 г. и где продолжил научную деятельность, опубликовал несколько работ. Вскоре с семьей переехал во Францию. В 1929 г. Юревич В.А. по контракту с Институтом Пастера отправился во Вьетнам для организации медицинской службы во Французском Индокитае (Вьетнам — Лаос — Камбоджа). В 1930 г. в Сайгоне у него родился сын Алексей. В 1934 г. семья Юревича В.А. вернулась во Францию и поселилась в Париже. Некоторое время он работал в небольшой фармацевтической лаборатории. Когда немецкие войска оккупировали Париж, Юревичу В.А. была предложена хорошая высокооплачиваемая работа, но он не захотел сотрудничать с фашистами и отказался от выгодного предложения.

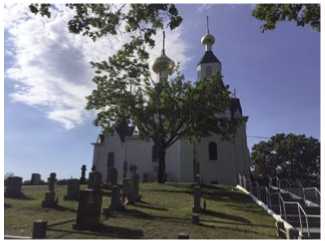

Рис. 8. Владимирское кладбище в штате Нью Джерси.

После окончания Второй мировой войны Вадим Александрович с помощью брата Всеволода (который с 1915 г. жил в США) и при содействии французского «Фонда Толстого» переехал в Нью-Йорк. Из-за преклонного возраста и ухудшившегося состояния здоровья он не мог возобновить научную работу. Последим его гуманным делом была организация в Нью-Йорке Общества русских врачей-эмигрантов имени Н.И. Пирогова.

Скончался Юревич В.А. 26 февраля 1963 г. в Нью-Йорке и похоронен на русском православном кладбище в Джексоне, Нью-Джерси (Рис. 8).

В Советском Союзе считалось, что профессор Юревич В.А. умер в Праге в 1919 г. И до конца прошлого века Человек, мысли и устремления которого способствовали дальнейшему расцвету отечественной медицинской науки и здравоохранения, медицинскому образованию в нашей стране, был предан забвению [5; 6].

Полуторавековой юбилей профессора Юревича Вадима Александровича — весомый повод напомнит об удивительной судьбе этой незаурядной личности и подчеркнуть его особый, первопроходческий вклад в будущую гравитационную хирургию крови.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов (The authors declare no conflict of interest).

Список литературы Предтеча гравитационной хирургии крови (к 150-летию со дня рождения профессора Вадима Александровича Юревича)

- Юревич В.А., Розенберг Н.К. К вопросу о промывании крови вне организма и о жизненной стойкости красных кровяных шариков // Русский врач. — 1914. — Т.13. — №18. — С.637-639.

- Российская Военно-медицинская академия (1798–1998) / Под ред. Ю.Л. Шевченко. — СПб.: ВМедА, 1998. — 728 с.

- Профессора Военно-медицинской (Медико-хирургической) академии/ Под ред. А.Б. Белевитина. — 2-е изд., испр. и доп. — СПб.: ВМедА, 2008. — 616 с.

- Котив Б.Н., Лобачев И.В., Круглов В.И. Императорская Военно-медицинская академия в фотографиях конца XIX — начала XX века. — СПБ.: ВМедА им. С.М. Кирова, 2017. — 200 с.

- Соколов А.А. Русские пионеры терапевтического плазмафереза и экстракорпоральной гемокоррекциии. Посвящение 90-летию первого в мире плазмафереза // Эфферентная терапия. — 2003. — Т.9. — №1. — С.3-15

- Соколов А.А., Соловьев А.Г. Русские пионеры терапевтического плазмафереза и экстракорпоральной гемокоррекциии. К 100-летию первого в мире плазмафереза // Эфферентная терапия. — 2013. — Т.19. — №1. — С.3-9.