Предупреждение коррупции в сфере муниципального управления

Автор: Гурьева С.П.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 10 (89), 2021 года.

Бесплатный доступ

статья посвящена мерам и способам предупреждения коррупции в сфере муниципального управления

Коррупция, предупреждение коррупции, сфера муниципального управления.

Короткий адрес: https://sciup.org/140260846

IDR: 140260846 | УДК: 369.032

Текст научной статьи Предупреждение коррупции в сфере муниципального управления

Объекты и субъекты коррупционных отношений постоянно расширяются. С коррупцией сталкиваются практически все граждане, но проявляются и, соответственно, наказываются только единичные факты, что в итоге подрывает принцип неотвратимости наказания [20].

Действительно, случаи коррупционных проявлений являются нередкими как в местных органах государственной власти, так и в муниципальных структурах. Свидетельством тому выступают многочисленные случаи привлечения к уголовной ответственности председателей территориальных образований и руководителей местных администраций. Это угрожающая тенденция, ведь она может привести к укоренению полной и всеобъемлющей коррупции в Российской Федерации, что угрожает общественному развитию и проведению эффективных демократических преобразований, подрывает законность в политической системе и уничтожает доверие граждан к правительству, вызывая распространение неуважения к государственным институтам и цинизму со стороны граждан по политической жизни.

Сосредоточение совместных усилий на главных направлениях борьбы с коррупцией - основная задача, которая определяет содержание координации деятельности органов государственной власти и местного самоуправления при предотвращении коррупции.

Реализацией исполнительной власти является вид государственного управления, который осуществляется органами исполнительной власти по отношению к лицам, которые не находятся в состоянии организационной (структурной, служебной) подчиненности с ним для того, чтобы выполнять функции государственного организационного, исполнительного, административного и правоприменительного характера, конституционно установленных для исполнительной власти.

Характерной чертой современной коррупции можно назвать постоянное увеличение зон ее воздействия, за счет новых сфер влияния, которые ранее были от нее защищены. Это значит, что, если совершенствуются коррупционные преступления, следует совершенствовать российское антикоррупционное законодательство и поощрять антикоррупционные действия на всех общественных уровнях.

Одна из причин негативного экономического последствия коррупции – это усиление теневой экономики, что ведет к уменьшению налоговых поступлений и вызывает ослабление бюджетов всех уровней.

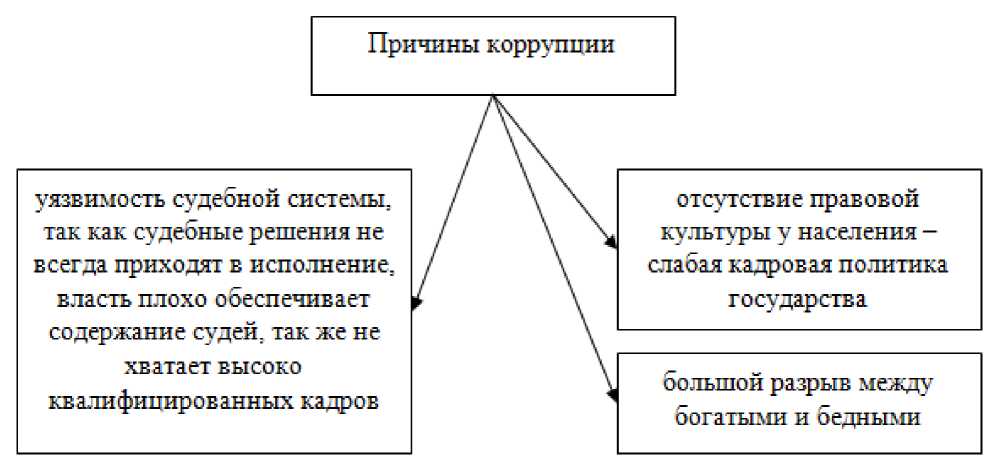

Основные причины коррупции наглядно представлены на рисунке 1.

Расцвет коррупции приводит к потерям государства финансовых рычагов управления экономикой, повышению остроты социальных проблем, обусловленных невыполнением бюджетных обязательств. В свою очередь это тоже приводит к нарушению рыночных конкурентных механизмов, что вызвано тем, что в конкурентной борьбе выигрывает не тот, кто имеет реальные преимущества, а тот, кто может купить эти преимущества при помощи взятки.

Рисунок 1 – Главные причины коррупции [4]

Данное положение дел неизбежно приведет к снижению эффективности развития и функционирования рынка и дискредитирует саму идею рыночной конкуренции. Следующим важным экономическим последствием является рост цен, вызванный коррупционными «накладными расходами».

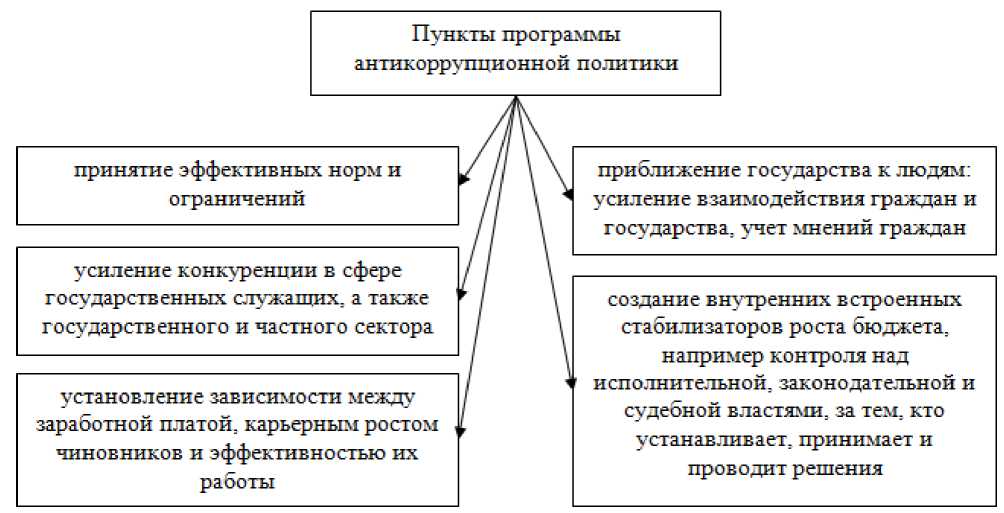

Основные пункты программы антикоррупционной политики представлены на рисунке 2.

Деятельность по противостоянию коррупции выступает одним из значительных факторов развития российской экономики. Коррупционные преступления направлены на общественные отношения, посягают на сами основы государственной власти, мешают нормальной управленческой деятельности государственных и муниципальных органов и организаций, роняют их имидж и статус.

Рисунок 2 – Основные пункты программы антикоррупционной политики

Ущерб от коррупционных преступлений в 2020 году составил 10,3 млрд. руб. За год Следственный комитет России получил почти 23 тыс. сообщений о коррупции, что на 20% меньше показателя 2019 года. Уменьшилось и число уголовных дел, их в 2020 году было возбуждено 14,5 тыс. (на 25% меньше, чем в 2019 году). Чаще всего коррупционеров обвиняют во взяточничестве [3].

Наиболее частые фигуранты уголовных дел в области коррупции – это представители правоохранительных органов. Кроме них нарушителями являются должностные лица муниципальных учреждений, органов местного самоуправления, образования и здравоохранения, военные. В 2020 году в число обвиняемых вошло:

-

- сотрудники органов внутренних дел – 845;

-

- должностные лица государственных, муниципальных учреждений и предприятий – 571;

-

- должностные лица органов местного самоуправления – 529;

-

- военнослужащие – 490;

-

- работники образования и науки – 277;

-

- работники здравоохранения – 221 [1].

В России последовательно проводится антикоррупционная политика, направленная на повышение эффективности мер, как на государственном, так и на муниципальном уровнях, в рамках законодательства.

Если государственными органами усиливается работа в этой сфере, то гражданское общество еще не является приверженцем этого процесса. Поэтому основная задача – активизация общества на борьбу с коррупцией. Для этого необходимо сформировать общественный антикоррупционный механизм.

Необходимо также повышение внимания к созданию правовой осведомленности граждан.

Преодоление коррупции (и в первую очередь на местном уровне) станет залогом общественного развития, то есть качественного изменения всей структуры общества до изменения способа мышления людей, что приводит к возникновению новых общественных отношений и новых методов производства. То есть таких изменений, которые отвечают интересам большинства, способствуя повышению качества жизни людей и позволяют им увереннее смотреть в будущее. Поэтому, начинать действенные шаги необходимо уже сегодня.

Поэтому необходимо уделять особое внимание мерам противодействия коррупции, которая вызывает деструктивное влияние на общественное развитие.

Противодействие коррупции на местном уровне необходимо рассматривать сквозь призму двух аспектов:

-

- аспект 1 - преодоление коррупционных проявлений и причин, их порождающих, в системе самих органов местной власти;

-

- аспект 2 - борьба местных властей с предпосылками и

- последствиями коррупционных деяний и создание условий для «антикоррупционной̆ культуры» населения в соответствующем регионе.

Таким образом, делаем вывод о достаточно серьезном масштабе коррупции в России и важности этой проблемы. К настоящему моменту времени идет реализация многих программ и мер по борьбе с коррупцией, принято много законов, но все эти меры пока недостаточно эффективны. Исходя из того, что основными задачами местной власти является обеспечение прав и свобод граждан на соответствующей территории, первоочередное внимание в деятельности органов местной власти должно быть уделено мерам предотвращения и противодействия коррупции, как главной детерминанты деструктивного течения современного общественно - политического развития.

Список литературы Предупреждение коррупции в сфере муниципального управления

- Джулакян, Н.А. Коррупция и основы противодействия ей / Н.А. Джулакян // Право и правопорядок: приоритетные направления развития. – 2019. – С. 100-105.

- Вяткина, Г.О. К вопросу о совершенствовании механизмов противодействия коррупции в государственном управлении / Г.О. Вяткина // Вестник брянского государственного университета. – 2018. - № 4 (38). – С. 193- 197.

- Ильичев, И.Е. МВД России в системе противодействия коррупции / И.Е Ильичев // Проблемы правоохранительной деятельности. – 2019. – № 1. – С. 28- 42.

- Кузнецова, О.А. Зарубежный опыт борьбы с коррупцией: проблемы и эффективность / О.А. Кузнецова // Вестник тамбовского университета. Серия: гуманитарные науки. – 2020. - № 2 (130). – С. 195-197.

- Халиулин, Е.В. Современные методы противодействия коррупционным правонарушениям / Е.В. Халиулин, А.А. Шаповалов // Вестник саратовской государственной юридической академии. – 2019. – № 1 (126). – С. 47-54.