Предварительные результаты археологических работ на объекте культурного наследия стоянке Сафроновка-3 в 2013 году (Тайшетский район Иркутской области)

Автор: Славинский В.С., Цыбанков А.А., Зольников И.Д., Присекайло А.А., Дудко А.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Охранно-спасательная археология

Статья в выпуске: XIX, 2013 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14522051

IDR: 14522051

Текст статьи Предварительные результаты археологических работ на объекте культурного наследия стоянке Сафроновка-3 в 2013 году (Тайшетский район Иркутской области)

В полевой сезон 2013 г. Отделом охранно-спасательной археологии ИАЭТ СО РАН проведены охранно-спасательные археологические раскопки в границах археологического объекта «Стоянка Сафроновка-3» в Тайшетском р-не Иркутской обл.

Стоянка расположена на правом берегу р. Тайшетка, в 3,6 км к югу (вверх по течению) от ее устья. В геоморфологическом отношении археологический объект занимает выположенный участок правого древнего приустьевого мыса р. Тайшетка, образованного при впадении последней в р. Бирюсу. Относительные гипсометрические отметки участка 20–22 м от уреза р. Тайшетка. Общая площадь памятника составляет 3 545 кв. м.

В результате охранно-спасательных работ было вскрыто 1 199 кв. м на полную глубину залегания археологического материала. Площадь археологических рекогносцировочных раскопок составила 4 кв. м; раскопки сплошной площадью – 1165 кв. м.; площадь геологической траншеи – 30 кв. м.

Получена коллекция артефактов, насчитывающая более 8 156 единиц. Предварительно определено культурно-хронологическое положение полученного материала. В результате раскопок стоянки вскрыты культурные напластования, содержащие артефакты бронзового века и позднего палеолита. Находки бронзового века локализованы в северной части раскопа (два развала керамики) и представлены первым культурным горизонтом. Находки позднего палеолита равномерно распространены по всей площади раскопа и представлены вторым культурным слоем. В целом исследованная часть стоянки характеризуется средней насыщенностью культурного слоя и полным отсутствием следов жилищных конструкций, очагов, хозяйственных ям. Среди объектов представлены многочисленные скопления каменных находок, скопления фаунистических остатков и развалы керамики.

Весь керамический материал относится к одному из периодов бронзового века. Большая часть из них относится к двум развалам археологически целых сосудов – 320 экз., остальные представлены венчиками – 11 экз., фрагментами без орнамента – 84 экз.

Керамический комплекс памятника морфологически достаточно однороден и представлен непрофилированными круглодонными сосудами, изготовленными способом ленточного налепа. Размеры сосудов примерно одинаковы: внешний диаметр венчика и высота сосудов около 30 см. Внешняя поверхность сосудов покрыта технологическим орнаментом – субпараллельными канавками, вероятно, оттисками лопаточки для формовки сосуда. Сосуды имеют два вида орнамента – рельефный и плоскостной. Орнаментальная зона расположена в верхней части сосуда под венчиком. Самым распространенным элементом рельефного орнамента являются жемчужины – они представлены на всех сосудах. Бортик венчика украшался косыми и вертикальными насечками на внутреннем крае, а так же насечками в виде косых крестов. Один сосуд орнаментирован в дополнение к «жемчужинам» плоскостным орнаментом. Прочерченные линии образуют опущенные от венчика вниз треугольники и наклонные полосы, обрамленные «бахромой» из коротких штрихов.

Первый культурный горизонт насчитывает 314 экз. Из них нуклеусов – 13 экз., сколов – 289 экз., орудий – 12 экз.

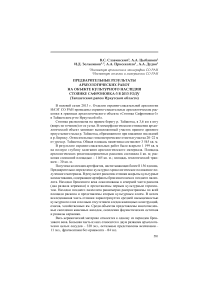

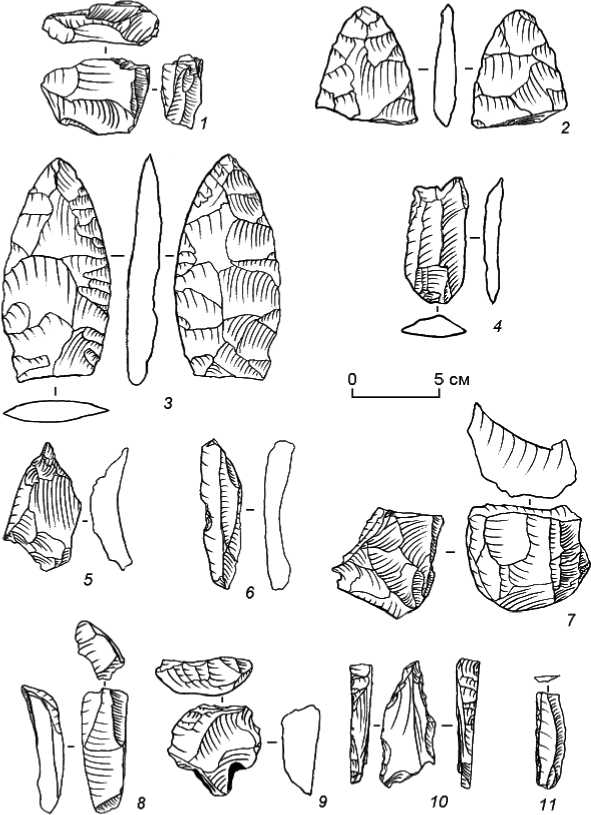

Нуклеусы для получения микропластин представлены подпризматическим и торцовым ядрищами. Для получения пластин среднего и мелкого размера использовались простые одноплощадочные однофронтальные, торцовый, двухплощадочный двухфронтальный нуклеусы, остальные нуклеусы использовались для получения отщепов (см. рисунок , 1 ).

Сколы представлены пластинами и микропластинами, отщепами, техническими сколами, чешуйками, обломками и осколками. Среди сколов первого культурного слоя значительно преобладают отщепы и чешуйки.

Орудийный набор представлен массивным скреблом, скребками (2 экз.), проколками (3 экз.) (см. рисунок , 4, 5 ), выемчатыми изделиями (2 экз.) (см. рисунок, 6 ), листовидными наконечниками дротиков (2 экз.) (см. рисунок, 2, 3 ) и заготовкой наконечника.

В связи с малочисленностью коллекции каменного инвентаря первого культурного горизонта можно констатировать разовые операции расщепления камня (три скопления каменных находок) и такие же, видимо, разовые действия по подправке или изготовлению предметов обихода. Также на кратковременность стоянки указывает немногочисленный керамический материал первого культурного горизонта. Довольно высокая доля среди орудий листовидных наконечников отражает охотничью составляющую деятельности древнего человека.

Второй культурный горизонт насчитывает 3698 экз. Из них нуклеусов – 70 экз., сколов – 3576 экз., орудий – 52 экз.

Нуклеусы для получения пластин среднего и мелкого размера представлены призматическим и подризматическими, торцовыми с одной и двумя площадками, простыми одноплощадочными однофронтальными, двухплощадочными одно- и двухфронтальными, многоплощадочным и многофронтальными ядрищами. Для получения отщепов среднего и мелкого размера, включая пластинчатые использовались простые одноплощадочные однофронтальные нуклеусы (см. рисунок , 7 ).

Стоянка Сафроновка-3. Каменный инвентарь.

1, 7 – нуклеус; 2, 3 – наконечники; 4, 5 – проколки; 6 – выемчатое орудие; 8 – скол; 9 – скребок боковой на отщепе; 10 – резец-скребок на отщепе; 11 – пластинка с притупленным краем.

Сколы представлены пластинами и микропластинами, отщепами, техническими сколами, чешуйками, обломками и осколками. Среди сколов, при преобладании отщепов и чешуек, довольно существенна доля мелких пластин и пластинчатых отщепов, видимо, являющейся основной категорией целевых заготовок второго культурного слоя (см. рисунок, 8 ).

Орудийный набор представлен отбойниками (2 экз.), ретушером, скреблами различного типа (4 экз.) (см. рисунок, 9), скребками (12 экз.), в том числе с «носиком», проколками (6 экз.), выемчатыми (7 экз.) и зубчато-выемчатым изделиями, шиповидными орудиями (4 экз.), ножом, резцом (см. рисунок, 10), пластинкой с притупленным краем (см. рисунок, 11), листовидным наконечником, пластинами, отшепами, техническими сколами и обломками с ретушью.

Техника расщепления камня на стоянке Сафроновка-3 является типичной для круга памятников позднего развитого палеолита на территории Западной и Восточной Сибири рубежа каргинского – сартанского времени. Она характеризуется подпризматической и простой плоскостной (одно-, двух-, многоплощадочные/фронтальные нуклеусы) техниками получения пластинчатых заготовок, как правило, среднего и мелкого размера, с субпараллельными краями и гранями дорсальных поверхностей. Данный тип заготовки является основным в каменной индустрии палеолитического комплекса для дальнейшего производства набора изделий стоянки путем преобразования их контура ретушью и мелкой оббивкой. Преобладание в коллекции отщепов объясняется двумя причинами: первая, большая их часть является техническими сколами – отходами вышеупомянутых техник расщепления; немалая доля отщепов является пластинчатыми отщепами, т.е. по сути, пластинчатыми целевыми заготовками и отличается от пластин лишь пропорциями. Первичное расщепление камня велось непосредственно в границах территории стоянки из местного галечного сырья (как правило, кварцитовые породы), на что указывают многочисленные скопления и случаи аппликации каменного материала на всех стадиях процесса раскалывания камня, от декортикации, до истощения ядрищ. Импортное сырье представлено готовыми орудиями или пластинчатыми заготовками, технические сколы и нуклеусы единичны.

Орудийный набор каменных изделий второго культурного горизонта указывает на несколько видов деятельности, основным из которых, видимо, является обработка шкур. Об этом свидетельствует большое количество скребущих и прокалывающих инструментов. Наличие скоблящих и режущих инструментов косвенно указывают на операции обработки дерева и кости. Другие виды операций, несомненно, входившие в список деятельности древних обитателей стоянки, такие как, например, разделка туш, раскалывание и дробление костей и т.д., возможно охарактеризовать только с помощью данных трасологии.

Определимые фаунистические остатки памятника Сафроновка-3 в подавляющем большинстве относятся ко второму культурному слою и в основном представлены остатками мамонтов (99,1 %). Единичными костями представлен песец, лисица, волк, северный олень, бизон, шерстистый носорог. Согласно измерениям толщины эмали зубов мамонта Сафроновки-3 и сравнением данного показателя с мамонтами Южной Сибири каргинского и финальносартанского времени, мамонты Саф-роновки-3 предварительно датированы концом каргинского – началом сартанского времени (подробная характеристика фаунистических остатков стоянки представлена в статье С.К. Васильева и др. «Фаунистиче- ский комплекс позднепалеолитической стоянки Сафроновка-3» в данном сборнике).

Таким образом, основная часть археологического материала относится к финалу каргинского – началу сартанского времени (ок. 25 тыс. л.н.). Каменная индустрия второго культурного слоя представлена позднепалеолитическим «мелкопластинчатым» комплексом, характеристика данной культурной общности отражена в ряде обобщающих работ [Абрамова, 1979; Акимова, 2006, 2011; Лисицын, 2000; Новосельцева, 2011; и др.]). Близлежащие памятники с «мелкопластинчатой» индустрией наиболее изучены на территории среднего Енисея (Афанасьева гора, Тарачиха, Шленка и др.) и Приангарья (Мальта, Буреть, Игетейский Лог-1 и др.). Уникальность палеолитической коллекции Сафроновки-3 заключается, прежде всего, в ее географическом положении – в промежуточном расположении стоянки между хорошо изученными районами локализации позднепалеолитических стоянок среднего Енисея и Среднего и Южного Приангарья. Характеристика технико-типологических особенностей, присущих только стоянке Сафроновка-3, а также ее палеоэкологические условия, точная хронологическая и культурная позиция в кругу памятников развитой стадии позднего палеолита Сибири будут отражены в последующих работах, непосредственно после получения новых результатов археологических и естественнонаучных методов исследования.