Предварительные результаты историко-археологического исследования Спасского собора (город Куйбышев) в 2019 году

Автор: Тимощенко А.А., Морозов А.А., Кравцова А.С., Селин Д.В., Бычков Д.А., Колонцов С.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Спасательные археологические работы

Статья в выпуске: т.XXV, 2019 года.

Бесплатный доступ

Осенью 2019 г. отделом спасательных археологических работ ИАЭТ СО РАН начаты работы по изучению ВОАН «Археологический культурный слой Спасского собора» в г. Куйбышеве (ранее - г. Каинск), связанные с решением о восстановлении Спасского собора на территории сквера им. В.В. Куйбышева. Работы разделены на два этапа: октябрь 2019 г. и май 2020 г. На первом этапе произведены вскрышные работы на площади 600 м2, исследовано более 200 погребений. В настоящее время решается вопрос о музеефикации старого фундамента собора, что позволит сохранить историческую часть храма, которая может выступать в качестве не только церковного сооружения, но и своего рода музея истории города. В статье изложены предварительные результаты исследования археологического объекта в 2019 г. Кратко представлены важные вехи в истории г. Куйбышева, неразрывно связанные с историей Спасского собора. Выделяются два хронологических этапа формирования историко-археологического культурного слоя, связанного с церковным строительством и первым каинским погостом: 1722-1787 гг. - период Каинского форпоста и старого Каинска с функционированием первой деревянной церкви и кладбища; 1787-193 7 гг. - период строительства, функционирования и разрушения Спасского собора. Рассмотрены специфика погребального обряда, могильных конструкций и инвентаря, особенности строительных этапов и элементов конструкций.

Новосибирская обл, г. куйбышев, погребальные комплексы, археологические исследования, xviii-xx вв, спасский православный храм

Короткий адрес: https://sciup.org/145145100

IDR: 145145100 | УДК: 904+502.8+72.034 | DOI: 10.17746/2658-6193.2019.25.808-814

Текст научной статьи Предварительные результаты историко-археологического исследования Спасского собора (город Куйбышев) в 2019 году

В конце сентября 2019 г. Каинским отрядом ИАЭТ СО РАН начаты спасательные археологические работы на ВОАН «Археологический культурный слой Спасского собора» в г. Куйбышеве Новосибирской обл.

Город Куйбышев (ранее – Каинск), расположенный в Куйбышевском р-не Новосибирской обл., основан в 1722 г. на месте слияния рек Каинки и Оми как форпост, основной целью которого была защита местного населения от набегов кочевников с юга.

В 1733 г. через Каинское поселение был проложен Московско-Сибирский тракт (частично – современная улица Краскома), в результате чего Каинск стал важнейшим пунктом на пути из Омска в Томск. На территории, непосредственно прилегающей к тракту, строится деревянная церковь, возле которой находился погост*. Деревянная церковь во имя Спасителя Нерукотворного Образа была освящена в феврале 1751 г. В 1755 г. Каинский форпост вместе с церковью был перенесен на другой берег р. Каинки.

В 1782 г. Каинское поселение получает статус уездного города, приписанного сначала к Тобольску, а с 1783 г. к Колыванскому наместничеству Томской губ. К этому времени город был застроен преимущественно одноэтажными строениями. Главным доминирующим строением города оставалась церковь, расположенная на Московском тракте.

В 1787 г. епископом Варлаамом выдана грамота на заложение в г. Ка-инске каменной двухпрестольной церкви, что можно считать датой основания собора, хотя само здание, включая два придела, было закончено только к 1828 г. [Павлова, Гайер, 2015; Ситникова, 2017]. В XVIII – начале XIX в. характерным стилем церковного зодчества сибирских городов было «сибирское барокко». Спасский собор, как отмечают исследователи, в «…зна-чительно большей мере был выстроен в канонах классицизма. К стилистическим признакам “сибирского барокко” можно отнести барочную форму восьмигранного купола с его многоступенчатым венчанием, изогнутое завершение верхнего светового барабана.

Здание демонстрировало определенное сходство со Знаменской церковью в Томске» [Гуменюк, Ляликов, 2014, с. 229; Ростовцева 2014] (рис. 1). Собор состоял из притвора, трехъярусной подквадратной в плане колокольни с высоким шпилем, прямоугольного наоса, увенчанного куполом с высоким барабаном, и алтарной части с престолом, окруженных кирпичной оградой [Ситникова, 2017]. Храм являлся высотной и архитектурной доминантой исторического центра г. Каинска. В непосредственной близости (по другую сторону тракта) располагалась Базарная площадь, которая вместе с соборной площадью визуально образовывала единое открытое пространство центральной части города.

К 1866 г. происходит стремительное развитие центральной части города. Застройка территории вдоль Московского тракта нарушила визуальное единство соборной и базарной площадей, отделив

Рис. 1. Спасский Собор. Фото 1903 г. (из фонда Муниципального казенного учреждения культуры г. Куйбышева «Музейный комплекс»).

их друг от друга в результате постройки новых зданий. При сокращении территории соборной площади ее ядро, центром которого являлся собор, обнесенный оградой, остается территориально в границах старой церковной зоны.

В 1937 г. собор попал в число жертв общей линии на конфискацию имущества церкви и уничтожение храмов на территории современной Новосибирской обл., был продан тюрьме и разобран [Истюков, 2017].

После разрушения Спасского собора территория его более не застраивалась, в последующем здесь был заложен сквер им. В.В. Куйбышева. Таким образом, на рассматриваемой территории современного сквера им. В.В. Куйбышева за период развития Каинского поселения, а затем г. Каинска сформировался историко-археологический культурный слой, связанный исключительно с церковным строительством и первым каинским погостом.

Археологический культурный слой Спасского собора впервые был описан и обозначен на картографических материалах разработанного в 1995 г. проекта зон охраны историко-культурного исторического центра г. Куйбышева Новосибирской обл. (бывшего г. Каинска).

В 2018 г. отрядом ГАУ НСО НПЦ под руководством В.А. Сумина проведены археологические полевые работы по определению характера культурного слоя Спасского собора. В ходе производства работ на территории сквера им. В.В. Куйбышева, в границах, установленных проектом зон охраны 1995 г., а также на прилегающей территории было заложено 5 археологических шурфов, позволивших определить характер культурного слоя Спасского собора и установить принадлежность данного объекта к объектам археологического наследия.

В 2019 г. в связи с работами по восстановлению Спасского собора отделом спасательных археоло-

гических работ ИАЭТ СО РАН начаты раскопки на ВОАН «Археологический культурный слой Спасского собора». Работы запланировано проводить в два этапа: в октябре–ноябре 2019 г. и в мае 2020 г. В 2019 г. работы велись в западной части объекта.

Формирование ВОАН было обусловлено особенностями застройки каинской слободы, а затем городской застройки Каинска в XVIII–XIX вв. Археологический культурный слой Спасского собора расположен в центральной части исторической застройки г. Куйбышева и включает территорию участка соборной площади, окончательно сформировавшейся к началу XIX в.

Стратиграфическая ситуация выглядит следующим образом (описание дано по западной стенке раскопа) (рис. 2):

-

1) дерн мощностью до 0,05 м, на отдельных участках отсутствовал;

-

2) слой мешаного серого суглинка мощностью до 0,25 м;

-

3) слой темно-серого суглинка мощностью до 0,6 м, прослеживается локально на небольших участках раскопа;

-

4) слой темно-серого суглинка с глиной, щебнем и кирпичом, мощностью до 0,25 м;

Рис. 2. Стратиграфия археологического культурного слоя Спасского собора.

-

5) слой серого суглинка мощностью до 0,22 м, с многочисленными включениями битого кирпича, фиксируется локально вокруг фундамента собора;

-

6) пачка слоистых плотных суглинков черного, серого и желтого цвета мощностью до 0,12 м;

-

7) слой серого суглинка мощностью до 0,15 м, с включениями битого кирпича, прослоев извести и линзами песка, фиксируется локально вокруг фундамента собора;

-

8) слой темно-коричневого суглинка мощностью до 0,15 м с истлевшей древесиной;

-

9) линза желтого опесчаненного суглинка мощностью до 0,08 м;

-

10) слой темного гуммированного суглинка мощностью до 0,1 м;

2. 1787–1937 гг. – период строительства, функционирования и разрушения Спасского собора. Эти этапы отражают слои 5–7. Слой 7 содержит строительный мусор в виде кирпичной крошки и прослоек извести и связан с началом строительства, ниже по разрезу кирпичная крошка не фиксируется. Слой 6 связан с периодом функционирования Спасского собора, а 5 – с его разрушением.

характеризует период функционирования деревянной церкви и погоста Каинского форпоста. Этот факт подтверждают обнаруженные в слое 8 две медные монеты 1749 г.

Рассмотрим этапы формирования культурного слоя более подробно.

-

11) слой черного суглинка с многочисленными включениями нижележащего слоя, мощностью до 0,11 м;

-

12) слой желто-коричневого суглинка, глубина залегания – от 0,2 м.

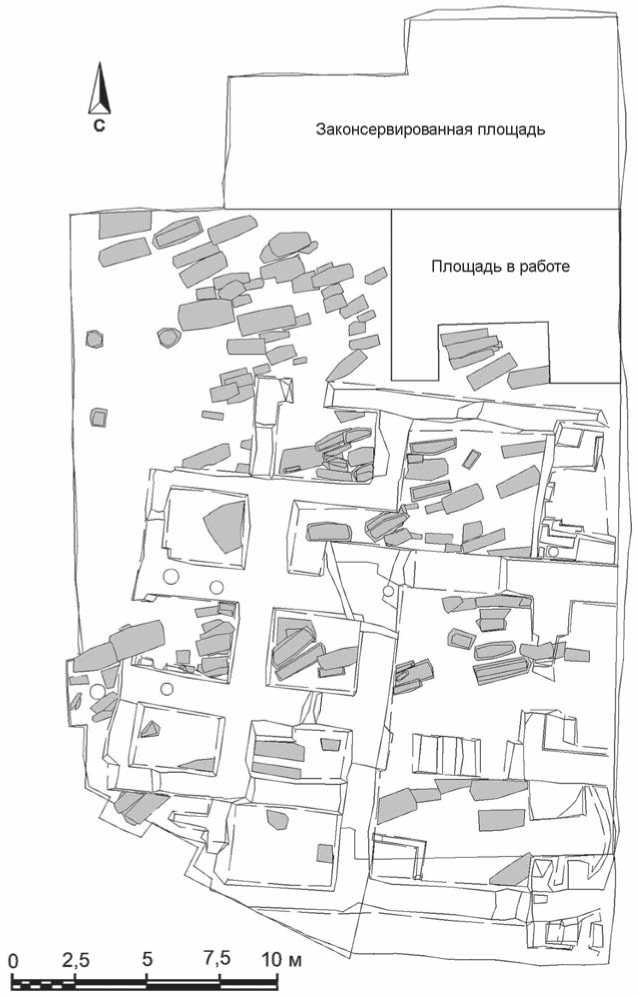

Археологический культурный слой Спасского собора неоднороден. Кроме собственно культурного слоя, непосредственно связанного со Спасским собором (остатки фундамента, разрушенных элементов конструкций, погребения на прилегающей к собору территории и другие артефакты), территория включает в себя культурные напластования более раннего периода, связанного со строительством и функционированием на данной территории деревянной церкви во имя Спасителя Нерукотворного Образа (построена в 1751 г.), на месте которой впоследствии был построен Спасский собор, а также о статки старого кладбища, располагавшегося здесь ранее (ориентировочно с первой четверти XVIII в. до 1780-х гг.) (рис. 3).

Можно выделить два хронологических этапа формирования культурного слоя.

1. 1722–1787 гг. – период Каинского форпоста и старого Каин-ска, когда функционировали первая деревянная церковь и кладбище. К этому времени стоит отнести слои 8–10. Скорее всего, слой 10 является слоем погребенной почвы периода основания города. Cлой 8

Рис. 3. Планиграфическая ситуация.

Каинский форпост (1722–1787). Специфика погребального обряда, предполагающая лаконичный набор сопроводительного инвентаря в виде крестов и иногда элементов одежды, а также не сильно подверженный изменениям во времени погребальный обряд затрудняют разделение погребальных комплексов по векам. В этом плане хорошим временны́ м «маркером» является собственно сам Спасский собор, строительство которого происходило прямо на погосте XVIII в., в результате чего строительными работами было разрушено большое количество погребений. Погребальные комплексы, находящиеся внутри основных строений храма, а тем более разрушенные при его возведении, должны быть не моложе 1787 г. и относятся к погосту церкви во имя Спасителя Нерукотворного Образа.

Придел 2

Подвал

Печь

Придел 1

Рис. 4. Предварительная реконструкция фундамента. А – схема; Б – модель.

Захоронения имеют ориентацию по оси запад – восток (головой на запад) с различным отклонением к северу или югу; руки погребенных согнуты в локтях и соединены на груди. Точно определить тип внутримогильной конструкции из-за плохой сохранности дерева удавалось не всегда, но во всех зафиксированных случаях это были колоды. Практически единственной категорией погребального инвентаря являются нательные кресты на груди, под руками погребенных. Плохая сохранность не позволяет говорить об их типологии до проведения реставрационных работ. В единичном случае, в погр. № 1 объекта № 7 2-й площади, на теменной части черепа женщины 25–35 лет зафиксированы бисерины белого и синего цветов, нашитые на головной убор, ткань которого практически не сохранилась.

Спасский собор (1787–1937). Следующим этапом формирования культурного слоя стало строительство Спасского собора. К настоящему времени раскопано 2/3 его фундамента. Установлено, что ширина храма, со всеми разновременными пристройками к нему, составляет 21,5 м, а длина по основной оси – предположительно ок. 30 м (рис. 4, А ).

Собор возводился в несколько этапов (рис. 4, Б ). На первом этапе были возведены основные части храма, колокольня, наос и центральный алтарь (рис. 4, Б: 1–3 ). Фундамент этих строений, выложенный готической кладкой и сцепленный известковым раствором, укладывался во всю ширину вырытой для него траншеи. В основание клались продольные лежни, предположительно из лиственницы, заливались известковым раствором, после чего производилась забутовка в несколько слоев битым кирпичом. Поверх забутовки начиналась выкладка кирпичной стены. Затем к фундаменту были пристроены крыльцо с запада, а также пристрои с севера и юга (рис. 4, Б: 4–7 ). Южный придел, скорее всего, был отведен под второй алтарь. Вероятно, это придел во имя Святителя Христова Николая Чудотворца, строительство которого закончилось в 1804 г. [Гусачен-ко, Матвеева, Тимяшевская, 1995, с. 10]. Северный придел предна-

1-й этап строительства 2-й этап строительства 3-й этап строительства

значался под хозяйственно-бытовые нужды, на его территории зафиксирован подвал с системой печного отопления (рис. 5, 1). Его можно сопоставить с приделом во имя Успения Пресвятой Богородицы, строительство которого началось в 1828 г., а освящение состоялось в 1836 г. [Там же]. Последними были возведены участки фундамента по обеим сторонам входа, с северо-западной и юго-западной сторон храма (см. рис. 4, Б: 8–11). Конструкции 8–10 выполнены на бутовом фундаменте из битого кирпича и известкого раствора. Конструкция 11 отличается устройством фундамента от остальных по- строек, основание ее выполнено в виде кирпичной кладки шире основной части фундамента без использования деревянных конструкций и забутовки дна траншеи.

Кроме того, зафиксированы конструкции из битого кирпича, скрепленного известковым раствором, размерами 2 × 2 м, примыкающие к основным стенам храма. Скорее всего, они являются фундаментами лестниц храма. Так, конструкция 12 , вероятно, представляет собой лестницу на колокольню, 13 – лестницу на второй этаж храма, 14 – лестницу в подвал к отопительным системам.

Рис. 5. ВОАН «Археологический культурный слой Спасского собора».

1 – северный придел. Подвал с печным отоплением; 2 – зачистка погребений.

Кладбище Спасского собора располагалось с северной, противоположной Московскому тракту, стороны. Здесь зафиксированы истлевшие деревянные столбы от крестов/оградок. Преимущественным типом внутри могильных конструкций являются дощатые гробы-ящики трапециевидной формы, в которых захоранивались подростки и взрослые, дети захоронены в колодах. Доски гробов-ящиков скреплены железными коваными гвоздями. Найдены кресты-тельники, в подавляющем большинстве завернутые в ткань; в единичных случаях сохранились фрагменты обуви.

В настоящее время стоит вопрос о музеефи-кации части (либо целиком) старого фундамента, что позволит сохранить историческую часть храма. В данном контексте Спасский собор будет выступать не только как церковное строение, но и своего рода музей истории Каинска, демонстрируя прямую преемственность старой и новой построек. Внимания заслуживает, например, хорошо сохранившийся фундамент колокольни с оригинальной кирпичной кладкой и порогом со следами изношенности от ног прихожан, ступавших по нему на протяжении нескольких прошлых веков.

Площадь вскрышных работ на объекте в 2019 г. составила 600 м2, остальная будет законсервирована до возобновления раскопок. На данный момент зафиксировано суммарно 221 погребение. Продолжение работ на ВОАН «Археологический культурный слой Спасского собора» запланировано на май 2020 г.

Работа выполнена в рамках проекта НИР № 03292019-0007.

Список литературы Предварительные результаты историко-археологического исследования Спасского собора (город Куйбышев) в 2019 году

- Гуменюк А.Н., Ляликов И.В. Зодчие малых городов Западной Сибири XVIII - начала ХХ в. К словарю архитекторов и инженеров Тобольской и Томской губерний // Ом. науч. вестн. - 2014. - № 3 (129). - С. 226-234

- Гусаченко В.Л., Матвеева Л. Л., Тимяшевская Л.В. Каинск исторический. - Новосибирск: НПЦ по сохранению ист.-культ. наследия при администрации Новосибирской обл., 1995. - 80 с

- Истюков С. Конфискация и уничтожение храмов и имущества церкви в 30-е годы XX века на территории современной Новосибирской области // Богословский сборник Новосибирской православной духовной семинарии. - 2017. - № 1 (11). - С. 119-137

- Павлова Н.И., Гайер И.Н. Особенности застройки города Куйбышева (Каинска) Новосибирской области в период 1722-1917 гг. // Баландинские чтения. - 2015. -Т. 10, № 1. - С. 256-260

- Ростовцева И.Л. Архитектура православных храмов досоветского периода на территории Новосибирской области (по результатам обмерных практик 2010-2013 гг.) // Баландинские чтения. - 2014. - Т. 9, № 3. - С. 54-63

- Ситникова Е.В. Формирование архитектурного облика г. Каинска под влиянием местного купечества // Сибирское купечество: истоки, деятельность, наследие. - Томск: Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2017. - С. 84-92

- Сумин В.А. Отчет об археологических разведках на территории Новосибирской области в 2018 году (Колыванский, Коченёвский, Куйбышевский (включая г. Куйбышев) и Сузунский районы) // Архив ИА РАН. Архив ГАУ НСО НПЦ