Предварительные результаты изучения исходного сырья и формовочных масс керамики со стоянок Малая Коренная-1 и -2 (Таймырский полуостров)

Автор: Степанова Н.Ф., Степанов Н.С., Лысенко Д.Н., Быкова М.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: т.XXVI, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты изучения керамики со стоянок Малая Коренная-1 и -2 (Таймырский п-ов) в рамках историко-культурного подхода по методике А.А. Бобринского. Основная задача состояла в выявлении специфики исходного сырья и состава формовочных масс керамики с этих двух памятников. Были изучены образцы от 34 сосудов. Заключение по результатам исследований носит предварительный характер, т.к. образцы очень мелкие и большинство из них пропитано специальными растворами. Тем не менее полученные результаты представляют значительный интерес. Установлено, что на обеих стоянках использовано ожелезненное сырье, чаще низко- и среднепластичное. Однако на Малой Коренной-1 преобладали сосуды с формовочными массами без искусственно введенных минеральных примесей, а на Малой Коренной-2 с добавлением шамота. На основании ряда признаков выделена более ранняя группа сосудов или связанная с населением, новым на данной территории. НаМалой Коренной-2 более разнообразна органика: добавляли органические растворы, шерсть или волос животных. Особое значение для пополнения базы данных имеет полученная информация о естественных примесях в исходном сырье. В частности, в изученных коллекциях керамики с территории Алтая, Казахстана, Томского и Нарымского Приобъя подобных мелкозернистых гранитов не зафиксировано ни как искусственно введенных, ни как естественных примесей. Возможно, это местная специфика керамики с Таймырского п-ова, возможно, следствие недостаточной изученности керамики в целом. Дальнейшие исследования керамики с территории Таймырского п-ова представляются очень перспективными.

Керамика, исходное сырье, формовочные массы, глина, технико-технологический анализ, стоянка, шамот, таймырский п-ов

Короткий адрес: https://sciup.org/145145654

IDR: 145145654 | УДК: 903.02 | DOI: 10.17746/2658-6193.2020.26.634-640

Текст научной статьи Предварительные результаты изучения исходного сырья и формовочных масс керамики со стоянок Малая Коренная-1 и -2 (Таймырский полуостров)

Керамика – один из наиболее массовых источников информации о древнем населении. В последние десятилетия проводится ее изучение в рамках историко-культурного подхода по методике АА. Бобринского, в т.ч. и из сибирских регионов [Бобринский, 1978; 1999; Бобринский, Васильева, 1998; Цетлин, 2012; Степанова, 2010; Рахимжанова, 2018; и др.]. Изучение по одной методике керамики с разных территорий пополняет базу данных об исходном сырье и составе формовочных масс и создает дополнительные возможности для решения вопросов, в частности, миграции и взаимодействия древнего населения. Изучение керамики с территории разных ландшафтных зон Алтая (горной, равнинной) выявило особенности исходного сырья для каждой зоны (рис. 1, 1–5). Наиболее ярко это проявляется на примере залежей глин из Горного Алтая [Степанова, 2015, 2017]. Полученные данные подкреплены и образцами глин, взятыми неподалеку от археологических памятников из разных районов (рис. 1, 1, 2). Изучение керамики из Томского Приобья выявило другие особенности, например значительное использование слабо- и неожелезненных глин, дающих при обжиге в окислительной среде при 850 °С желтовато-коричневую, светло-кремовую или белую окраску [Цетлин, 2017], которые на сопредельных территориях встречаются как исключение [Степанова, 2010, 2015; Ломан, 1993; Степанова, Рыбаков, 2019]. С территории Красноярского края ранее изучена коллекция керамики со стоянки Хедугин ручей (Северное Приангарье) [Степанова, Лысенко, Быкова, 2018]. Изучение керамики даже с одного памятника выявило, что для добавления в формовочные массы использован камень, не зафиксированный в других исследованных коллекциях из Сибири. В 2020 г. продолжено исследование керамики из Красноярского края. Было проведено предварительное исследование коллекций керамики с двух памятников – Малая Коренная-1 и -2.

Материалы, методы и результаты

Комплекс стоянок в устье р. Малая Коренная расположен в юго-западной части Таймырского п-ова, в верхнем течении р. Пясина на ее правом берегу. Памятники были открыты экспедицией Ленинградского отделения Института археологии АН СССР под руководством Л.П. Хлобыстина в 1971 г. и повторно обследованы в 1972 г. [Хлобыстин, Грачева, 1973]. На левом приустьевом участке устья р. Малая Коренная им обнаружены два пункта сборов находок [Хлобыстин, 1973, с. 18], на правом были выделены три стоянки [Хлобыстин, 1972]. Поверхность террасы на момент выявления памятников активно разрушалась ветровой эрозией, в результате образовались значительные площади выдува, на поверхности которых был собран археологический материал [Там же, с. 11]. На правом приустьевом участке р. Малая Коренная стоянки дислоцируются на первой надпойменной террасе р. Пясина высотой от 6 до 10 м над уровнем поймы и разделены между собой оврагами. Собран археологический материал, в первую очередь керамика, значительно различающаяся между собой. Позднее материалы стоянки Малая Коренная-1 составили основу для выделения малокореннинской

шамот

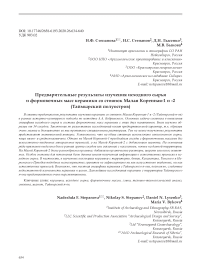

Рис. 1 . Микрофотографии исходного сырья и формовочных масс.

1, 2 – экспериментальные глиняные образцы из Горного Алтая ( 1 ) и Верхнего Приобья ( 2 ); 3, 5 – керамика афанасьевской культуры; 4 – керамика раннего железного века из Верхнего Приобья; 6–10 – микрофотографии образцов керамики с Малой Коренной-1 ( 6–8 ) и с Малой Коренной-2 ( 9 , 10 ).

культуры раннего железного века, датирующейся II в. до н.э. – III в. н.э. [Хлобыстин, 1998, с. 123]. В 2017 г. комплекс памятников в устье р. Малая Коренная обследовался экспедицией ООО «Красноярская геоархеология» и ООО НПО «Археологическое проектирование и изыскания». Основной целью было выяснение современного состояния памятников, составление их инструментальных планов. В ходе работ уточнено месторасположение всех объектов, обнаруженных ранее, и обследованы новые. За 36 лет с момента выявления памятников состояние объектов значительно ухудшилось. Ветровой эрозией нарушена практически вся поверхность первой надпойменной террасы, в результате чего обнажены значительные по площади участки культурного слоя. Находки локализуются как в днище небольших ложков у края террасы, куда они скатывались с эродированных бортов, так и в блюдцеобразных пятнах развеивания на вершине террасы. В последнем случае геологическая толща, в которой залегали находки, оказалась вывеяна, из-за чего они просели по вертикали и незначительно сместились по горизонтали. Среди скоплений археологического материала наиболее массовыми находками являются изделия из камня, отходы его расщепления, остатки металлургического производства и изделия из бронзы. На стоянке Малая Коренная-1 обнаружены фрагменты 34 сосудов, преимущественно единичные обломки венчиков сосудов различных размеров. Основная масса керамики идентифицируется с пясинской археологической культурой IX–IV вв. до н.э. [Хлобыстин, 1998, с. 118] при наличии единичных фрагментов малокореннинской керамики II в. до н.э. – III в. н.э. [Там же, с. 123]. На стоянке Малая Коренная-2 обнаружено несколько сильно фрагментированных венчиков от разных сосудов, самый крупный из которых размером 3 × 3 см. Фрагменты от двух сосудов можно отнести к усть-чернинской культуре, датируемой второй половиной I тыс. до н.э.

Целью технико-технологического анализа было выявление специфики исходного сырья и состава формовочных масс керамики с этих двух памятников. С помощью бинокулярных микроскопов МБС-10 и Stemi-2000-С изучались изломы и поверхности образцов. При исследовании особенностей исходного сырья устанавливались степень ожелезненности глин, характер содержащихся в них примесей, использование одной или двух глин. Для определения степени ожелезненности образцы были дополнительно нагреты в окислительной среде в муфельной печи при температуре 850 °С. Всего исследованы фрагменты от 34 сосудов с двух памятников. Заключение по результатам исследований носит предварительных характер, т.к. образцы очень мелкие, кроме того, большинство из них пропитаны специальными растворами. Последнее обстоятельство не позволило сделать достоверные выводы об органике, особенно с Малой Коренной-1. Лишь в отдельных случаях удалось установить, что органика в виде раствора была введена искусственно в некоторые сосуды из Малой Коренной-1. В целом полученные результаты касаются в первую очередь исходного сырья и введенных искусственно минеральных примесей. Однако они представляют значительный интерес, который усиливается тем, что технико-технологический анализ керамики с этой территории проводится впервые, поэтому существует необходимость ввода их в научный оборот.

Стоянка Малая Коренная-1

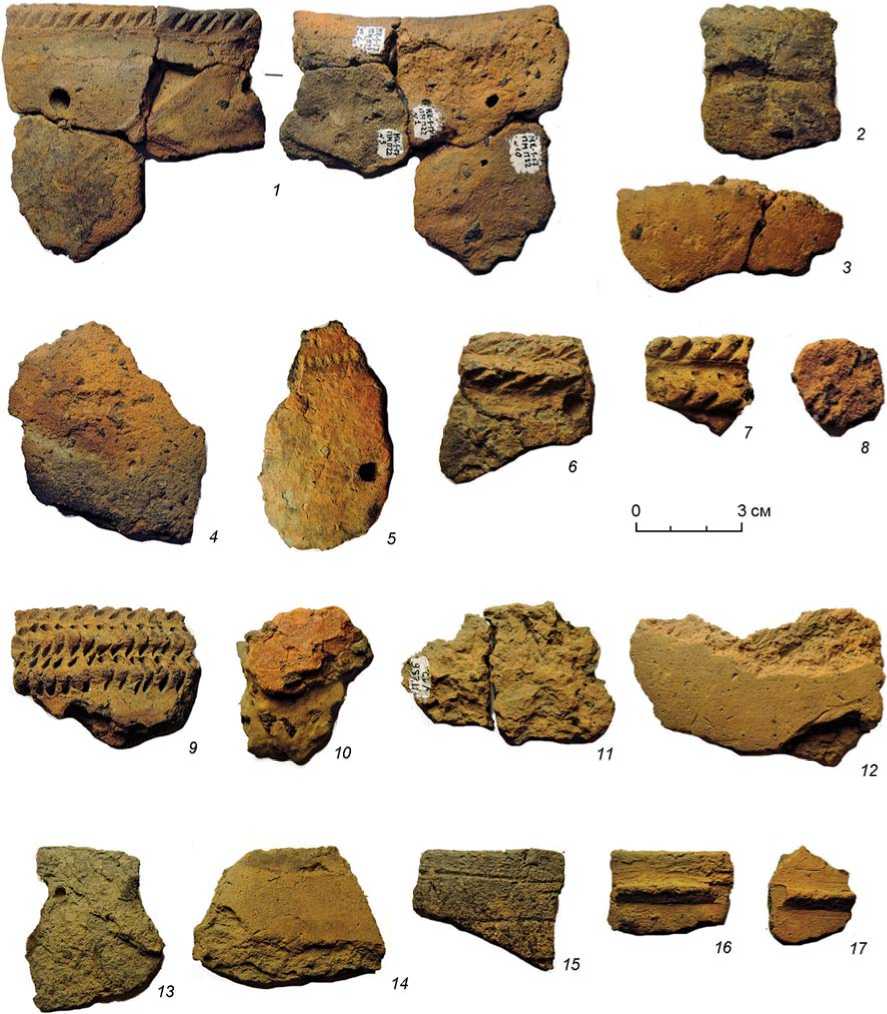

Исследованы образцы от 24 сосудов (рис. 2, 1–11 ). Все сосуды изготовлены из ожелезненного сырья, в т.ч. из сильноожелезненного – 8 %, остальные из среднеожелезненного. Сырье различается по пластично сти: сосудов из пластичного сырья 37,5 %, среднепластичного – 21 % и низкопластичного – 41,5 %. К особенностям исходного сырья относится состав естественных примесей минералов. Наряду с обычным речным белым и прозрачным кварцевым песком с диаметром частиц меньше 0,5 мм имеются остроугольные минералы (предварительно определены как мелкозернистый гранит с включениями черного кварца) с максимальными размерами до 5–7 мм (см. рис. 1, 6–8 ; 2, 1, 3, 4 ). Характеризует исходное сырье и отсутствие частиц бурого железняка (всего выявлено в 4 % образцов). Глины взяты из нескольких источников, поскольку они различаются как концентрацией примесей, так и наличием или отсутствием мелкого пе ска (диаметр частиц меньше 0,5 мм). Использование нескольких залежей может быть связано с тем, что изготовление по суды было не единовременным, в то же время наличие аналогичных крупных минералов типа мелкозернистого гранита свидетельствует о том, что использовались похожие залежи глин, которые формировались в один период, и не исключено, что их выходы расположены относительно недалеко друг от друга.

В формовочных массах зафиксированы дресва (24 %) и шамот (17 %). Размер частиц шамота не более 2 мм, дресвы – до 5 мм. В большинстве случаев (59 %) керамику изготавливали без искусственно введенных минеральных примесей. Как уже отмечалось выше, достоверные данные по органике получить не удалось. Можно отметить, что в 12,5 % образцов зафиксированы растворы, в третьей части образцов имеются единичные отпечатки травы, в двух случаях – отдельные мелкие фрагменты кальцинированных косточек и в одном – отпечатки волоса животного.

В целом можно отметить, что на памятнике зафиксированы три культурные традиции в использовании минеральных примесей (с шамотом, дресвой и без искусственно введенных минеральных примесей), но преобладает использование глин с уже имеющимися в составе крупными минералами.

Стоянка Малая Коренная-2

Для технико-технологического анализа было представлено 10 образцов (рис. 2, 12–17 ). Размеры и сохранность одного из образцов не позволяют сделать полный анализ. Все сосуды изго-

Рис. 2. Фрагменты керамики.

1–11 – Малая Коренная-1; 12–17 – Малая Коренная-2.

товлены из среднеожелезненного сырья, которое различается по пластичности, наличию и составу минеральных примесей. Из пластичной глины изготовлено 10 % сосудов, остальные – из низко- и среднепластичного сырья. Так же как и для коллекции с Малой Коренной-1, характерно отсутствие бурого железняка, зафиксированного только в одном образце. Остальные примеси представлены окатанным речным песком в виде белого и прозрачного кварца с диаметром частиц меньше 0,5 мм, реже 1–2 мм. Изредка встречаются обломки минералов других пород.

Из искусственно введенных примесей в 80 % образцов зафиксирован шамот (см. рис. 1, 9). Его концентрация ок. 1 : 4, размер частиц от 1 до 2 мм. В ряде случаев шамот – из глин, отличающихся по пластичности от сырья, из которого изготовлен сам сосуд. Например, дважды встречен шамот из пластичной глины в формовочной массе сосуда из низкопластичного сырья. Отмечены случаи, когда для шамота дробили одновременно несколько сосудов из разного исходного сырья. Это позволяет предположить, что изделия из пластичной глины и с шамотом из таких же глин – более ранние на памят- нике или связаны с новым для данной территории населением, т.к. подобная традиция (использование пластичных глин) не нашла распространения у гончаров стоянки Малая Коренная-2.

Коллекция керамики из Малой Коренной-2 более оригинальна по сравнению с Малой Коренной-1 по органике в формовочной массе. Зафиксированы органические растворы, добавление шерсти или волоса животных (рис. 1, 10 ), в некоторых случаях вместе с шерстью зафиксированы отпечатки травы. Однако из-за плохой сохранности и малых размеров образцов более полная характеристика органики не представляется возможной.

Заключение

Несмотря на неполную характеристику, полученные результаты очень интересны. Керамика с памятников, расположенных в непосредственной близости, различается по составу формовочных масс: исходному сырью и искусственно введенным примесям. Видимо, культурные традиции у населения, занимавшего данную территорию в разное время, различались. Представляет большой интерес выявление такой традиции, как добавление шерсти или волоса животных в формовочные массы. Подобные навыки известны на других территориях, например на Алтае и в Казахстане [Степанова, 2008; Шевнина, 2019]. Обычно это характерно для керамики неолита, встречается в эпоху ранней бронзы. Фиксация подобной традиции на Таймыре значительно расширяет область применения такой примеси.

Особое значение для пополнения базы данных имеет информация о естественных примесях в исходном сырье. В частности, в изученных коллекциях керамики с территории Алтая, Казахстана, Томского и Нарымского Приобья мелкозернистых гранитов не зафиксировано ни как искусственно введенных, ни как естественных примесей. Возможно, это местная специфика Таймырского п-ова либо следствие недостаточной изученности керамики в целом. Дальнейшее накопление данных позволит выявить особенности исходного сырья из разных регионов и может быть использовано при решении вопросов взаимодействия и миграции населения. Продолжение исследования керамики с территории Таймырского п-ова представляется очень перспективным.

Работа выполнена по проекту НИР № 0329-2019-0003 «Историко-культурные процессы в Сибири и на сопредельных территориях».

Список литературы Предварительные результаты изучения исходного сырья и формовочных масс керамики со стоянок Малая Коренная-1 и -2 (Таймырский полуостров)

- Бобринский А.А. Гончарство Восточной Европы. -М.: Наука, 1978. -272 с.

- Бобринский А.А. Гончарная технология как объект историко-культурного изучения // Актуальные проблемы изучения древнего гончарства. - Самара: Изд-во Самар. гос. пед. ун-та, 1999. - С. 5-109.

- Бобринский А. А., Васильева И.Н. О некоторых особенностях пластического сырья в истории гончарства // Проблемы древней истории Северного Прикаспия. - Самара: Изд-во Самар. гос. пед. ун-та (Ин-т истории и археологии Поволжья), 1998. - С. 193-217.

- Ломан В.Г. Гончарная технология населения Центрального Казахстана второй половины II тыс. до н.э.: автореф. дис.. канд. ист. наук. - М., 1993. - 31 с.

- Рахимжанова С.Ж. Керамические традиции в эпоху энеолита - ранней бронзы на территории степного Обь-Иртышского междуречья: автореф. дис.. канд. ист. наук. - Барнаул, 2018. - 25 с.

- Степанова Н.Ф. Предварительные итоги исследований исходного сырья и формовочных масс керамики неолита - бронзы Горного Алтая и его предгорий // Изучение историко-культурного наследия народов Южной Сибири. - Горно-Алтайск, 2008. - Вып. 7. - С. 23-31.

- Степанова Н.Ф. Особенности исходного сырья и формовочных масс керамики эпохи неолита и бронзы Горного Алтая и его северных предгорий // Древнее гончарство: итоги и перспективы изучения. - М.: ИА РАН, 2010. - С. 117-125.

- Степанова Н.Ф. Культурные традиции в выборе исходного сырья и минеральных примесей при изготовлении керамики по материалам горных, предгорных, степных и лесостепных районов Алтая // Самар. науч. вести. - 2015. - № 4 (13). - С. 90-95.

- Степанова Н.Ф. Особенности исходного сырья из горных и лесостепных районов Алтая и сопредельных территорий (по материалам керамических комплексов эпохи неолита - раннего железного века) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. - Т. XXIII. - С. 401-404.

- Степанова Н.Ф., Лысенко Д.Н., Быкова М.В. Предварительные результаты технико-технологического анализа керамики эпохи неолита - бронзы со стоянки Хедугин ручей (Северное Приангарье) // Проблемы археологии, этнографии и антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2018. - Т. XXIV - С. 329-333.

- Степанова Н.Ф., Рыбаков Д.Ю. Особенности исходного сырья и формовочных масс древней керамики из Томского и Нарымского Приобья // Проблемы археологии, этнографии и антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019. - Т. XXV - С. 607-613.

- Хлобыстин Л.П. Отчет о работе Заполярного отряда в 1971 г. - 1972. - С. 11-13 // Арх. ИА АН СССР. Р-1. № 4562.

- Хлобыстин Л.П. Отчет о работах 1972 г. Заполярная экспедиция. - 1973. - С. 18 // Арх. Ленинград. отд-ния ИА АН СССР. Р-1. № 4852.

- Хлобыстин Л.П. Древняя история Таймырского Заполярья и вопросы формирования культур севера Евразии. - СПб.: Дмитрий Буланин, 1998. - С. 108-124.

- Хлобыстин Л.П., Грачева Г.Н. Новые данные о древностях Таймыра // АО 1972 г. - М.: Наука, 1973. -С. 244-245.

- Цетлин Ю.Б. Древняя керамика. Теория и методы историко-культурного подхода. - М.: ИА РАН, 2012. - 384 с.

- Цетлин Ю.Б. Керамика. Понятия и термины историко-культурного подхода. - М.: ПАРАН. 2017. - 346 с

- Шевнина И.В. Керамика эпохи неолита Тургайского прогиба: автореф. дис.. канд. ист. наук. - Кемерово, 2019. - 33 с.