Предварительные результаты модифицированной криогенной склеропластики

Автор: Паштаев Н.П., Григорьева И.Н.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Глазные болезни

Статья в выпуске: 2 т.15, 2019 года.

Бесплатный доступ

Цель: оценка предварительных результатов эффективности модифицированной криогенной склеропластики у пациентов с прогрессирующей миопией. Материал и методы. Для снижения риска деформации, перекручивания и смещения склеропластического материала при его имплантации нами предложена модифицированная криогенная склеропластика. Она выполнена 38 детям (72 глаза) в возрасте от 7 до 17 лет с диагнозом «приобретенная прогрессирующая близорукость средней и высокой степени» с документально подтвержденным годовым градиентом прогрессирования более 1,0 дптр (основная группа). В контрольную группу вошли 35 детей (64 глаза), которым выполнена стандартная склеропластика по Пивоварову - Приставко. Результаты. При проведении модифицированной криогенной склеропластики осложнений во время операции, а также каких-либо побочных реакций на используемый трансплантационный материал не наблюдалось. Благодаря экспозиции в растворе жидкого азота трансплантат держит форму и не деформируется во время погружения и частичного размещения его под мышцей. Стабилизирующий эффект при применении данной методики (по данным клинической рефракции и ПЗО) сопоставим с другими видами склеропластики. Заключение. Разработанная технология хирургического лечения прогрессирующей близорукости характеризуется технологической простотой, удобством для имплантации материала, исключением риска деформации и перекручивания трансплантата на поверхности эписклеры, высоким стабилизирующим эффектом в течение первого года после операции.

Прогрессирующая близорукость, склероукрепляющие операции

Короткий адрес: https://sciup.org/149135336

IDR: 149135336 | УДК: 617.7-089

Текст научной статьи Предварительные результаты модифицированной криогенной склеропластики

опии являются изменения биохимических, структурных, биомеханических свойств склеры, приводящие к росту глазного яблока в передне-заднем направлении, что подтверждает патогенетическую направленность склероукрепляющих вмешательств. Однако проблема хирургического лечения прогрессирующей близорукости остается в полной мере не решенной. По литературным данным, стабилизирующий эффект склероукрепляющих операций у детей и подростков достигается в 32-100% случаев, в позднем послеоперационном периоде прогрессирование миопии наблюдалось в 43-68%, а большое разнообразие способов и модификаций склероукрепляющих вмешательств демонстрирует необходимость поиска наиболее оптимальных по эффективности, простых в техническом исполнении и безопасных для пациента методик [6–9].

Цель: оценка предварительных результатов эффективности модифицированной криогенной склеро-пластики у пациентов с прогрессирующей миопией.

Материал и методы. В клиническое исследование вошли 73 ребенка (136 глаз), прооперированных в Чебоксарском филиале МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С. Н. Федорова с января 2018 г. по март 2019 г., с диагнозом «приобретенная прогрессирующая близорукость» с документально подтвержденным годовым градиентом прогрессирования более 1,0 дптр. Средний возраст детей составил 12 лет (от 7 до 17 лет). Мальчиков и девочек было равное количество. Срок наблюдения за детьми составил от 12 до 15 месяцев.

До и после оперативного вмешательства проводили офтальмометрию и рефрактометрию; визоме-трию без коррекции и с максимальной коррекцией, до и после циклоплегии; измерение длины глаза на А-сканбиометре, а также с помощью IOL–MASTER фирмы Zeiss (Германия); биомикроскопию; прямую офтальмоскопию; если позволяла реакция ребенка, проводили осмотр периферии глазного дна с использованием линзы Гольдмана; измерение количества белка и клеток воспаления во влаге передней камеры.

Величина рефракции у детей до операции составила от –3,5 дптр до –9,75 дптр, в среднем –5,99±1,93 дптр; средняя величина цилиндра –0,75±0,46 дптр. Прогрессирующая миопия высокой степени выявлена на 68 глазах (51,5%), прогрессирующая миопия средней степени на 64 глазах (48,5%). Средняя не-корригированная острота зрения (НКОЗ) составила 0,04±0,02, средняя острота зрения с максимальной коррекцией (МКОЗ) 0,79±0,22. Величина передне-задней оси (ПЗО) у детей до операции была от 24,87 мм до 27,59 мм, в среднем 25,63±0,76 мм. По данным лазерной тиндалеметрии, средний показатель потока белка составил 3,2±0,46 ф/мс (нормальное значение до 5,0 ф/мс). На 9 глазах выявлена «решетчатая» дистрофия сетчатки. Этим пациентам предварительно не менее чем за 1 месяц до склеропластики выполнена ограничительная лазеркоагуляция сетчатки.

В основную группу вошли 38 детей (72 глаза), которые были прооперированы по разработанной нами методике модифицированной криогенной склеропла-стики. Контрольную группу составили 35 детей (64 глаза), которым выполнена стандартная склеропла-стика по Пивоварову — Приставко. По возрасту детей, величине рефракции и ПЗО контрольная и основная группа были идентичными. Для оперативного вмешательства у пациентов и основной и контрольной групп использовался материал для склеропластики производства ООО «НЭП Микрохирургия глаза» со стандартными габаритными размерами 20х10 мм.

Модифицированную криогенную склеропластику выполняли следующим образом. Обработку операционного поля и анестезию производят по общепринятой методике. В верхненаружном квадранте вдоль наружной границы верхней прямой мышцы перпендикулярно лимбу послойно разрезают конъюнктиву и теноновую оболочку. Тщательно отсепаровыва-ют теноновую оболочку от подлежащей эписклеры при помощи тупоконечных ножниц и шпателя с целью формирования кармана под верхней прямой мышцей. Захватывают мышечным крючком верхнюю прямую мышцу, проходят под ней по направлению к заднему полюсу глаза шпателем. Трансплантат для склеропластики после предварительной экспозиции в растворе жидкого азота в течение 10 секунд заводят за экватор по направлению к заднему полюсу глаза и укладывают на склеру в косом направлении. Через этот же разрез конъюнктивы точно такой же трансплантат для склеропластики после предварительной экспозиции в растворе жидкого азота в течение 10 секунд имплантируют вдоль наружной прямой мышцы, не заходя под нее. На разрезы теноновой оболочки и конъюнктивы накладывают погружные швы 8/0. В нижневнутреннем квадранте вдоль внутренней границы нижней прямой мышцы перпендикулярно лимбу послойно разрезают конъюнктиву и теноновую оболочку. Тщательно отсепа-ровывают теноновую оболочку от подлежащей эписклеры в нижневнутреннем квадранте при помощи тупоконечных ножниц и шпателя с целью формирования кармана под внутренней и нижней прямыми мышцами. Через один и тот же разрез трансплантаты для склеропластики после предварительной экспозиции в растворе жидкого азота в течение 10 секунд поочередно заводят под внутреннюю прямую и нижнюю прямую мышцы. При этом трансплантаты погружают за экватор под углом к внутренней и нижней прямым мышцам. На разрезы теноновой оболочки и конъюнктивы накладывают погружные швы 8/0. На заключительном этапе операции с целью профилактики послеоперационного воспаления субконъюнктивально вводят стероидный препарат и антибиотик. Всем пациентам после операции в течение двух недель назначали инстилляции антибактериальных и нестероидных препаратов.

Статистическую обработку результатов исследования проводили на персональном компьютере с использованием приложений Microsoft Office Excel и Statistica 6.1. Достоверность различий изучаемых параметров до и через год после склеропластики оценивали по параметрическому t-критерию Стьюдента для зависимых выборок. Статистическая значимость различий была принята за p<0,05. Распределение нормальное. Рассчитывали среднюю и ошибку средней.

Результаты . Анализируя результаты хирургического лечения, следует прежде всего отметить, что модифицированную криогенную склеропластику все дети перенесли хорошо. Осложнений во время операций, а также каких-либо побочных реакций на используемый трансплантационный материал не наблюдалось. В раннем послеоперационном периоде (1–2 дня) некоторые пациенты предъявляли жалобы на незначительную светобоязнь и слезотечение; отмечена умеренная болевая реакция при движении глазными яблоками, купирующаяся после приема анальгетиков. Выраженность болевого синдрома была примерно одинаковой на глазах пациентов основной и контрольных групп. На месте послеоперационных разрезов наблюдались незначительные субконъюнктивальные кровоизлияния и локальная инъекция сосудов конъюнктивы. Жалоб на диплопию у детей не было. При исследовании на четырехточечном цветотесте Белостоцкого — Фридмана характер зрения оставался бинокулярным. Воспалительную реакцию на вмешательство в раннем послеоперационном периоде (на 1-й, 3-й день) и через 1 месяц после операции оценивали с помощью лазерной тин-далеметрии. Повышение тиндалеметрических показателей в первые 1–3 суток после операции происходили в обеих группах. Средний показатель потока белка у пациентов основной группы в первые сутки составил 11,01±2,07 ф/мс, у пациентов контрольной группы 10,28±3,92 ф/мс, через 1 месяц после операции тиндалеметрические показатели были в норме. Изучение непосредственных результатов после операции (на 2–3-й день) не выявило статистически значимых отличий рефракции и остроты зрения как без коррекции, так и с коррекцией.

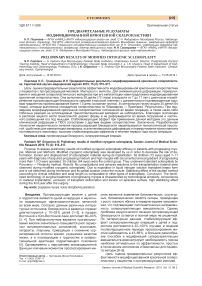

Показатели клинической рефракции и ПЗО до операции и через 1 год после операции, М±m

|

Группы: 73 ребенка (136 глаз) |

Клиническая рефракция, дптр |

ПЗО, мм |

||

|

до операции |

через 1 год после операции |

до операции |

через 1 год после операции |

|

|

Основная: 38 детей (72 глаза) |

–5,99±1,93 |

–6,02±2,81 |

25,63±0,76 |

25,79±0,83 |

|

Контрольная: 35 детей (64 глаза) |

–5,74±2,36 |

–6,16±1,52 |

25,52±1,97 |

25,81±2,05 |

Через год после операции степень стабилизации миопии оценивалась по совокупности данных рефрактометрии, остроты зрения и показателей ПЗО глазного яблока. У пациентов основной группы через год после оперативного вмешательства некорригиро-ванная острота зрения (НКОЗ) составила в среднем 0,04±0,01; острота зрения с максимальной коррекцией (МКОЗ) 0,80±0,18. Данные рефрактометрии составили –6,02±2,81 дптр, среднее значение ПЗО 25,79±0,83 мм (таблица).

Увеличение ПЗО отмечено на 5 глазах основной группы у пациентов с высокой степенью близорукости на 0,16±0,07 мм. У пациентов группы контроля рост ПЗО через год после операции зафиксирован на 6 глазах на 0,29±0,08 мм (см. таблицу). При сравнительном анализе результатов основной и контрольных групп меньшее изменение данных клинической рефракции и ПЗО зафиксировано в группе пациентов после модифицированной криогенной склеропластики, хотя данные отличия статистически были незначимы (p>0,05).

Обсуждение. Экспериментальные и клинические исследования ряда авторов указывают на то, что в начале развития осевой миопии растяжение склеры начинается с экваториальной зоны с последующим ростом ПЗО. Изменение направленности напряжения растяжения склеры в зоне экватора при близорукости, вероятно, обусловлено нарушением архитектоники ткани склеры: фрагментацией, разрыхлением и разволокнением коллагеновых фибрилл, их преимущественным меридиональным направлением волокон, нарушением пространственной структуры протеогликановых компонентов межклеточного вещества и недостаточным образованием либо разрушением стабилизирующих внутри- и межмолекулярных связей в соединительной ткани [10].

Учитывая изложенное, расположение трансплантатов в проекции экваториальной зоны с целью повышения ее биомеханической устойчивости является патогенетически обоснованным. Ю. М. Хатминским (1984) предложена модифицированная склеро-пластика, при которой 4 трансплантата из твердой мозговой оболочки в виде полосок длиной 25 мм и шириной 5 мм поочередно погружали под мышцы за экватор поперек прямых мышц. Ни в одном случае не наблюдалось признаков сдавления зрительного нерва, положительный эффект при применении данной методики был сопоставим с другими видами склеропластики [8]. При размещении трансплантата под теноновую оболочку нередко возникают трудности из-за деформации, перекручивания и смещения склеропластического материала.

С целью снижения этих осложнений в ходе оперативного вмешательства нами предложена модифицированная криогенная склеропластика. Суть операции состоит в том, что все четыре трансплантата заводились за теноновую оболочку через два конъюнктивальных разреза, склеропластический материал перед размещением его на поверхности эписклеры предварительно выдерживался в растворе жидкого азота в течение 10 секунд. Благодаря это- му трансплантат держит форму и не деформируется во время погружения и частичного размещения его под мышцей.

Заключение. На наш взгляд, разработанная технология склеропластики характеризуется технологической простотой, удобством для имплантации материала, исключением риска деформации и перекручивания трансплантата на поверхности эписклеры, высоким стабилизирующим эффектом в течение первого года после операции. Для дальнейшей оценки стабилизации прогрессирования близорукости необходим более длительный период наблюдения.

Список литературы Предварительные результаты модифицированной криогенной склеропластики

- Катаргина Л. А., Михайлова Л. А. Состояние детской офтальмологической службы в Российской Федерации (2012-2013 гг.). Российская педиатрическая офтальмология 2015; (1): 5-10

- Либман Е. С. Медико-социальные проблемы в офтальмологии. В кн.: IX съезд офтальмологов России: тез. докл. М., 2010; с. 70-1

- Aller T. Clinical management of progressive myopia. Eye (Lond) 2014; 28 (2): 147-53

- Shih YF. Long-term visual prognosis of infantile-onset high myopia. Eye (Lond) 2006; 20 (8): 888-92

- Тарутта Е. П. Изменение основных анатомо-оптических параметров глаза под действием ортокератологических контактных линз. Рефракционная хирургия и офтальмология 2004; (4): 32-5

- Арсютов Д. Г. Использование медицинских клеев в хирургии прогрессирующей миопии и отслойки сетчатки: дис. … канд. мед. наук. М., 2008; 166 с.

- Беляев B. C., Душин Н. В. Отдаленные результаты хирургической профилактики и коррекции прогрессирующей близорукости. Вестник офтальмологии 2001; (6): 3-7

- Елисеева Е. В. Склероукрепляющие операции: учеб. пособие. Караганда, 2007; 58 с.

- Gerinec A, Slezakova G. Posterior scleroplasty in children with severe myopia. Bratisl Lek Lisky 2001; 102 (2): 73-80

- Иомдина Е. Н. Биомеханика склеральной оболочки глаза при миопии: диагностика нарушений и их экспериментальная коррекция: автореф. дис. … д-ра биол. наук. М., 2000; 48 с.