Предварительные результаты второго этапа археологических работ на местонахождении "Археологический культурный слой Спасского собора" в городе Куйбышеве в 2020 году

Автор: Тимощенко А.А., Белан О.В., Кравцова А.С., Морозов А.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Спасательные археологические работы

Статья в выпуске: т.XXVI, 2020 года.

Бесплатный доступ

В 2020 г. Каинским археологическим отрядом ИАЭТ СО РАН продолжены раскопки на выявленном объекте археологического наследия «Археологический культурный слой Спасского собора», которые проводились в связи с восстановлением Спасского собора г. Куйбышева (ранее - г. Каинск), построенного в 1828 г. Собор располагался по линии Московско-Сибирского тракта, на пересечении главных улиц. Напротив него, по другую сторону тракта, находилась Базарная площадь. Спасский собор в XIXв. являлся главной композиционной доминантой города. Был разрушен в 1939 г. Первый этап спасательных археологических работ был проведен в октябре - ноябре 2019 г. Работы 2020 г. дислоцировались на четырех участках, суммарно вскрытая площадь составила 533,4 м2. В ходе работ обнаружена площадка для заготовки дегтя, относящаяся ко времени существования Каинского форпоста. Полностью исследованы фундамент Спасского собора и часть прилегающего к нему кладбища. Всего в полевой сезон 2020 г. на местонахождении «Археологический культурный слой Спасского собора» зафиксировано 268 погребенных и 340 ед. археологического материала. Наряду с одиночными погребениями обнаружены два коллективных захоронения с частично нарушенной анатомией костяков. Помимо грунтовых захоронений найдены два кирпичных склепа с арочным сводом. В одном из них, вероятно, захоронена православная монахиня, о чем свидетельствуют остатки одежды с вышитым на груди крестом, предположительно рясы, и фрагменты апостольника. Также в процессе работы на памятнике были отобраны образцы для антропологических, петрографических и дендрохронологических исследований.

Новосибирская обл, куйбышев, погребальные комплексы, археологические исследования, спасский православный храм

Короткий адрес: https://sciup.org/145145159

IDR: 145145159 | УДК: 904+502.8+72.034 | DOI: 10.17746/2658-6193.2020.26.924-931

Текст научной статьи Предварительные результаты второго этапа археологических работ на местонахождении "Археологический культурный слой Спасского собора" в городе Куйбышеве в 2020 году

В 2020 г. в связи с работами по восстановлению Спасского собора Каинским археологическим отрядом ИАЭТ СО РАН продолжены раскопки на выявленном объекте археологического наследия «Археологический культурный слой Спасского собора». Первый этап работ был проведен осенью 2019 г. [Тимощенко и др., 2019].

Город Куйбышев (ранее – Каинск) является административным центром Куйбышевского р-на Новосибирской обл. Он расположен на берегу р. Омь, притока Иртыша, в 316 км от г. Новосибирска.

История Куйбышева началась с построения в 1722 г. Каинского форпоста в среднем течении р. Омь при впадении в нее р. Каинки для защиты местного населения от набегов кочевников с юга.

В 1733 г. через Каинский форпост был проложен Московско-Сибирский тракт, вследствие чего поселение стало важнейшим пунктом на пути из Омска в Томск. Рядом с трактом была построена деревянная церковь Во имя Спасителя Нерукотворного Образа, и при ней возник погост. Церковь была освящена в 1751 г. В 1755 г. форпост и церковь были перенесены на другой берег р. Каинки.

В 1782 г. Каинск получает статус уездного города сначала Тобольского, а с 1783 г. – Колыван-ского наместничества Томской губ.

К концу XVIII в. население Каинска составляло 658 чел. В городе было 106 жилых домов, 7 лавок и амбаров – преимущественно одноэтажные строения, покрытые берестой и дерном. Главным зданием города являлась церковь.

В 1787 г. Епископом Варлаамом была выдана грамота на строительство в Каинске каменной двухпрестольной церкви Успения Божьей Матери, которое завершилось в 1828 г. Вскоре церковь была переименована в Успенский (Спасский) собор, а прицерковная площадь стала называться Соборной. Собор располагался на тракте, на пересечении главных улиц. Напротив собора, по другую сторону тракта, находилась Базарная площадь. Здание стало важнейшей композиционной доминантой города.

В XVIII – начале XIX в. характерным стилем церковного зодчества сибирских городов было сибирское барокко. Спасский собор выстроен скорее в канонах классицизма и имел определенное сходство с томской Знаменской церковью [Гуменюк, Ляликов, 2014, с. 229; Ростовцева, 2014].

Спасский собор состоял из притвора, трехъярусной подквадратной в плане колокольни с высоким шпилем, прямоугольного наоса, увенчанного куполом с высоким барабаном, и алтарной части с престолом, окруженных кирпичной оградой [Ситникова, 2017].

В 1834 г. томским архитектором К. Турским был составлен план застройки Каинска. К 1866 г. центральная часть города пережила сильные изменения. В результате постройки новых зданий Соборная и Базарная площади отделились друг от друга и обрели вид самостоятельных градоформирующих объектов. Собор остался территориально в границах старой церковной зоны.

В 1939 г. Спасский собор, попав под общую линию конфискации имущества церкви и уничтожения храмов, был продан тюрьме и разрушен [Истюков, 2017].

После разрушения Спасского собора территория больше не застраивалась, а в дальнейшем на месте собора и принадлежавшего ему погоста появился сквер им. В.В. Куйбышева. Таким образом, на территории современного сквера им. В.В. Куйбышева за период развития Каинского поселения, а затем г. Каинска сформировался историко-археологический культурный слой, связанный исключительно с церковным строительством и первым каинским погостом.

Впервые археологический культурный слой Спасского собора был описан и обозначен на картографических материалах разработанного проекта зон охраны историко-культурного исторического центра г. Куйбышева Новосибирской обл. в 1995 г.

Формирование объекта было обусловлено особенностями застройки Каинской слободы, а затем городской застройки г. Каинска XVIII–XIX вв. Археологический культурный слой Спасского собора расположен в центральной части исторической застройки г. Куйбышева и включает территорию участка Соборной площади, окончательно сформировавшейся к началу XIX в.

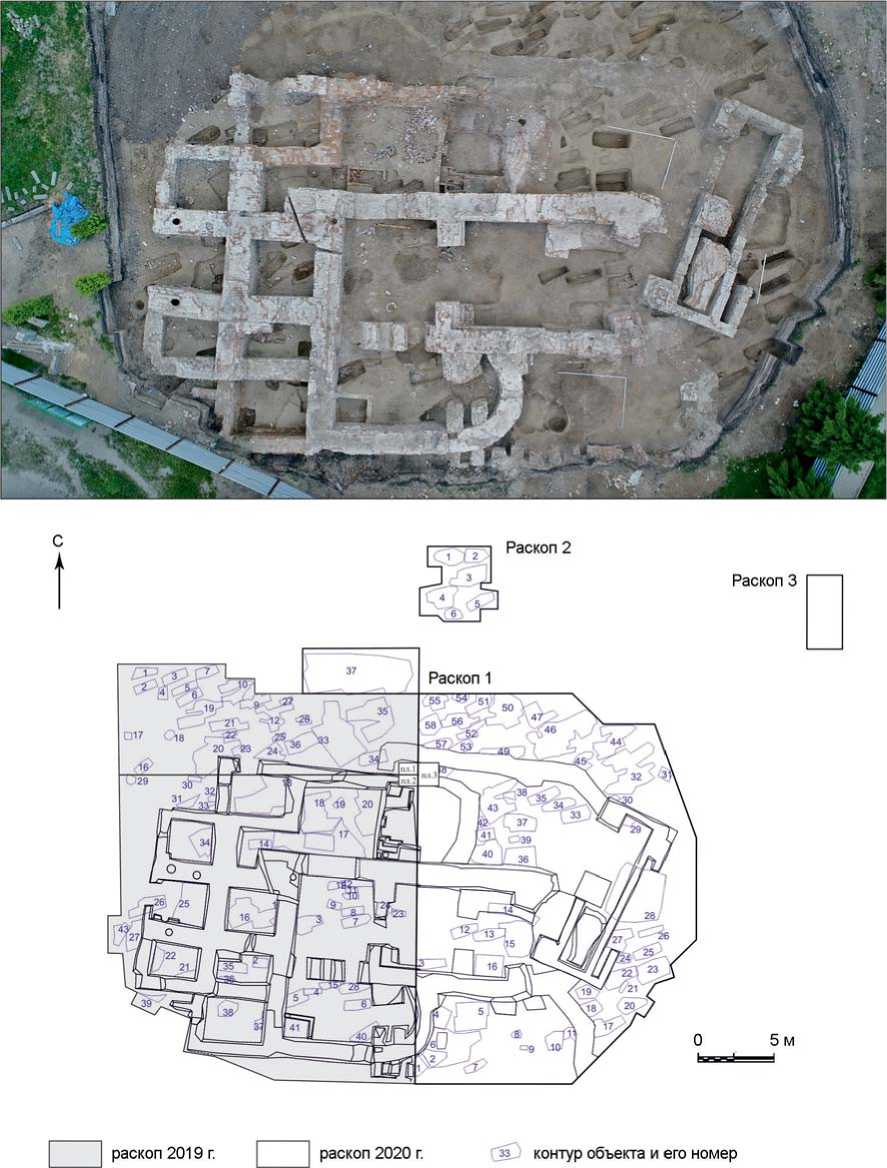

Работы 2020 г. дислоцировались на четырех участках (рис. 1).

Рис. 1. Планиграфическая ситуация местонахождения «Археологический культурный слой Спасского собора».

-

1. Раскоп 1, площадь 3 – основная площадь работ, примыкающая к раскопу 2019 г. с востока. Всего вскрыто 469,497 м2. Здесь зафиксировано продолжение фундамента Спасского собора – алтарная часть и остатки приделов. Территория раскопа подвергалась сильному техногенному воздействию в ХХ в. Культуросодержащие отложения 926

-

2. Раскоп 1, площадь 1 – участок под опору сети теплоснабжения с северо-запада от раскопа 1, в границах законсервированной в 2019 г. территории. Вскрытая площадь составила 16,37 м2. Участок был насыщен впущенными друг в друга погребениями и представлял собой пятно мешаного грунта, границы могильных ям не фиксировались. Всего исследовано 44 погребения.

-

3. Раскоп 2 – участок под опору сети теплоснабжения с севера от раскопа 1. Всего вскрыто 22,645 м2. Здесь зафиксировано 6 объектов, содержащих 23 погребения.

-

4. Раскоп 3 – участок под опору сети теплоснабжения с северо-востока от раскопа 1. Археологических и антропологических материалов в раскопе не зафиксировано. Вскрытая площадь составила 13 м2.

практически полностью уничтожены до «материкового» суглинка (слой 12). Здесь находилось строение прямоугольной формы на кирпичном фундаменте (постамент памятника В.В. Куйбышеву), которое разрушило фундамент собора. Всего на участке выявлено 58 объектов, содержащих останки 201 индивида. Три из них (8, 9, 11) не со- держали археологического и антропологического материала, а являлись небольшими углублениями, заполненными строительным мусором. Объект 5 представлял собой два кирпичных склепа. Объект 6 помимо погребений включал фрагменты разрушенного стояночного комплекса. Остальные объекты являются погребальными комплексами.

Сводная стратиграфическая ситуация выглядит следующим образом (описание дано по северной стенке раскопа 1 в рамках единого описания 2019 г.; в полевой сезон 2020 г. слои 1, 2, 4, 6, 10 не фиксировались).

Слой 2. Мешаный серый суглинок мощностью до 0,85 м.

Слой 5. Серо-желтый суглинок мощностью до 0,35 м с многочисленными включениями битого кирпича, фиксирующимися локально вокруг фундамента собора.

Слой 7. Серый суглинок мощностью до 0,15 м с включениями битого кирпича, прослоев извести с линзами песка фиксируется локально вокруг фундамента собора.

Слой 8. Темно-коричневый суглинок мощностью до 0,15 м с включениями истлевшей древесины.

Слой 9. Желтый опесчаненный суглинок мощностью до 0,08 м.

Слой 10. Темный гумированный суглинок мощностью до 0,1 м.

Слой 11. Черный суглинок с многочисленными включениями нижележащего слоя, мощностью до 0,11 м.

Слой 12. Желто-коричневый суглинок, глубина залегания от 0,2 м.

В результате работ 2019 г. было установлено, что объект является многослойным, выделяются два хронологических этапа формирования культурного слоя.

-

1. 1722–1787 гг. – период Каинского форпоста, старого Каинска, время функционирования первой деревянной церкви и относящегося к ней кладбища. К этому времени стоит отнести слои 8–10. Скорее всего, слой 10 является слоем погребенной почвы периода основания города. Слой 8 характеризует период функционирования деревянной церкви и погоста Каинского форпоста. Этот факт подтверждают две обнаруженные в слое 8 медные монеты 1749 г.

-

2. 1787–1937 гг. – период строительства, функционирования и разрушения Спасского собора. Эти этапы отражают слои 5–7. Слой 7 связан с началом строительства, содержит строительный мусор в виде кирпичной крошки и прослоек извести, ниже по разрезу кирпичная крошка не фиксируется. Слой 6 относится к периоду функционирования Спасского собора, а слой 5 – его разрушения.

Восточная часть храма и прилегающей территории, на которой проводились работы в 2020 г., сохранилась хуже западной. Кирпичные кладки приделов полностью разрушены земляными работами ХХ в., остались лишь фрагменты забутовки. Алтарная часть и северный придел перекрыты фундаментом строения прямоугольной формы советского времени и постаментом памятника В.В. Куйбышеву.

Каинский форпост (1722–1787) . Ко времени существования Каинского форпоста отнесен объект 6 площади 3 раскопа 1 (рис. 2), расположенный внутри южного придела; стратиграфический контекст утрачен. Объект представлял собой углубление овальной формы размерами 1,8 × 2,3 м и глубиной до 0,4 м, с западной стороны разрушен траншеей фундамента. В кровле объекта исследованы четыре погребения, под которыми располагался культурный слой. Здесь зафиксированы развалы керамических сосудов со сквозными отверстиями, кости и позвонки крупных рыб, фрагменты бересты и углей. Внутренние стенки сосудов покрыты мощным нагаром. Предварительно данный комплекс интерпретируется как площадка для заготовки дегтя.

Спасский собор (1787–1937) . К настоящему времени раскопаны все элементы фундамента. Установлено, что ширина храма, со всеми разновременными пристройками к нему, составляет 22,4 м, а длина по основной оси – 32 м (см. рис. 1).

Собор возводился в несколько этапов. На первом этапе были построены основные части храма, колокольня, наос и центральный алтарь. Фундамент этих строений выложен готической кладкой и сцеплен известковым раствором, укладывался во всю ширину вырытой для него траншеи. В основание клались продольные лежни, вероятнее

Рис. 2. Фрагмент культурного слоя времени Каинского форпоста на местонахождении «Археологический культурный слой Спасского собора».

всего из лиственницы, заливались известковым раствором, после чего происходила забутовка в несколько слоев битым кирпичом. Поверх забутовки начиналась выкладка кирпичной стены. Затем к существующему фундаменту были пристроены крыльцо с запада, а также приделы с севера и юга. Южный придел («Во имя святителя Христова Николая Чудотворца») был отведен под второй алтарь, его строительство закончилось в 1804 г. [Гусаченко, Матвеева, Тимяшевская, 1995, с. 10]. Северный придел («Во имя Успения Пресвятой Богородицы») отводился под хозяйственно-бытовые нужды, его строительство началось в 1828 г., а освящение последовало в 1836 г. [Там же].

Погребальные комплексы. Всего в полевой сезон 2020 г. на местонахождении «Археологический культурный слой Спасского собора» зафиксировано 268 погребенных.

Отсутствие значительных изменений погребального обряда во времени, а также его специфика, предполагающая лаконичный набор сопроводительного инвентаря в виде крестов и иногда элементов одежды, затрудняют хронологическое разделение погребальных комплексов. В этом плане хорошим временным «маркером» является собственно сам Спасский собор, строительство которого происходило прямо на погосте XVIII в., в результате чего строительными работами было разрушено большое количество погребений. Погребальные комплексы, находящиеся внутри основных строений храма, а тем более разрушенные при его возведении, должны быть не моложе 1787 г. и относятся к погосту церкви Во имя Спасителя Нерукотворного Образа.

Захоронения имеют ориентацию по оси запад – восток, с различным отклонением к северу или югу, руки погребенных согнуты в локтях и соединены на груди. Внутримогильные конструкции представлены колодами и трапециевидными гробами-ящиками. Единственной категорией погребального инвентаря являются нательные кресты, фиксирующиеся на груди, под руками погребенных. В одном случае в погр. 3 объекта 36 площади 3 на пальце правой руки женщины 25–35 лет найдено медное кольцо.

Наряду с одиночными впущенными друг в друга погребениями в полевой сезон 2020 г. исследованы также два объекта, представленные коллективными захоронениями с частично нарушенной анатомией костяков. Зафиксированы они в восточной части раскопа 1.

Объект 28 площади 3, размерами 3,6 × 3,4 м, представлял собой яму подквадратной формы, ориентированную по линии север – юг, глубиной 0,5 м, с вертикальными стенками (рис. 3, 1 ). Располагался с внешней, восточной стороны основно-

Рис. 3. Коллективные захоронения на местонахождении «Археологический культурный слой Спасского собора».

1 – раскоп 1, площадь 3, объект 28; 2 – раскоп 1, площадь 3, объект 33.

го алтаря. Объект частично разрушен в северной части постройкой советского времени. При зачистке зафиксированы останки по меньшей мере 30 индивидов. Часть из них сохранила анатомический порядок. Судя по сохранившимся колодам, погребенные были уложены в два ряда вплотную друг к другу.

Объект 33 площади 3 в кровле представлял собой небольшую яму размерами 2 × 0,8 м (рис. 3, 2 ), зафиксирован внутри северного придела. При вскрытии обнаружено, что он являлся коллективной могилой глубиной 0,45 м, где в три яруса рядами были уложены останки как минимум 12 индивидов.

С учетом того, что анатомия костяков и целостность колод частично нарушена, а найденные при строительстве Спасского собора погребения в конце XVIII в. не переносились на новое место, а просто разрушались, данные объекты, скорее всего, являются результатом единовременного массового перезахоронения с другого погоста.

Помимо грунтовых захоронений обнаружены два склепа (рис. 4). Они зафиксированы в объекте 5 площади 3 раскопа 1, во внутренней части южного придела. При зачистке кровли объект представлял собой заполнение прямоугольной формы размерами 1,8 × 2 м и первоначально был определен как остатки разрушенного храма, однако при дальнейшем разборе обнаружились два небольших примыкающих кирпичных склепа.

Склеп 1 имел размеры 0,7 × 2 м, представлял собой кирпичный ящик, выложенный «в полкирпича» (высота кладки 0,6 м), состоял из 8 кирпичных рядов и имел арочный свод. Кирпичная кладка клалась на известковый раствор, кирпичи в арке подтесывались. В склепе зафиксировано погребение взрослого мужчины в деревянном гро-бу-ящике, крышка была обтянута берестой. Обна-

Рис. 4. Склепы. Раскоп 1, площадь 3, объект 5 местонахождения «Археологический культурный слой Спасского собора».

1 – общий вид; 2 – зачистка склепа 2.

ружены крест-тельник в районе грудины и остатки кожаной обуви.

Склеп 2 примыкал к склепу 1 с южной стороны (размеры 0,9 × 2 м) и также представлял собой кирпичный ящик, сложенный в 7 кирпичей в высоту. Перекрытие не сохранилось. Погребение предположительно принадлежало взрослой женщине. Зафиксированы остатки одежды с вышитым на груди крестом, вероятнее всего рясы, фрагменты апостольника (головной платок с вырезом для лица, ниспадающий на плечи и покрывающий равномерно грудь и спину) и кожаные тапочки (рис. 4, 2 ).

Учитывая, что склепы примыкали к южной стене основного алтаря и находились внутри фундамента южного придела, датировать их можно интервалом между 1787 г. (начало функциони- рования собора) и 1804 г. (строительство южного придела). К сожалению, в архивных записях Каинской епархии не удалось найти имени погребенной монахини. Подобные склепы широко известны на православных погостах XVIII–XIX вв. Ближайшие аналогии обнаружены на кладбище Богородице-Алексиевского монастыря в Томске [Боброва, 2017].

Таким образом, в мае 2020 г. Отделом спасательных археологических работ ИАЭТ СО РАН проведен второй этап работ по обеспечению сохранности (археологические раскопки) части выявленного объекта археологического наследия «Археологический культурный слой Спасского собора», расположенного на территории земельных участков, отводимых под проектирование и строительство объекта «Строительство (восстановление) Спасского собора в г. Куйбышев».

В полевой сезон 2020 г. суммарно вскрытая площадь составила 533,4 м2. Полностью исследованы фундамент Спасского собора и часть прилегающего к нему кладбища. Также зафиксированы локально сохранившиеся участки культурного слоя времен основания г. Каинска. В результате раскопок получена коллекция археологических (340 ед. хр.) и антропологических (268 индивидов) материалов. В процессе работы были отобраны образцы для антропологических, петрографических и дендрохронологических исследований.

Работа выполнена по проекту НИР № 0329-2019-0007 «Изучение, сохранение и музеефикация археологического и этнокультурного наследия Сибири».

Список литературы Предварительные результаты второго этапа археологических работ на местонахождении "Археологический культурный слой Спасского собора" в городе Куйбышеве в 2020 году

- Боброва А.И. Некрополь Томского мужского Богородице-Алексиевского монастыря // Культура русских в археологических исследованиях. - Омск: Издат. дом "Наука", 2017. - С. 387-389.

- Гуменюк А.Н., Ляликов И.В. Зодчие малых городов Западной Сибири XVIII - начала XX в. К словарю архитекторов и инженеров Тобольской и Томской губерний // Ом. науч. вестн. - 2014. - № 3 (129). - С. 226-234.

- Гусаченко В. Л, Матвеева Л Л, Тимяшевская Л В. Каинск исторический / НПЦ по сохранению историкокультурного наследия при администрации Новосибирской области. - Новосибирск: Наука, 1995. - С. 9-24.

- Истюков С. Конфискация и уничтожение храмов и имущества церкви в 30-е годы XX века на территории современной Новосибирской области // Богослов. сб. Новосиб. православ. дух. семинарии. - 2017. - № 1 (11). -С. 119-137.

- Ростовцева И. Л Архитектура православных храмов досоветского периода на территории Новосибирской области (по результатам обмерных практик 2010-2013 гг.) // Баландинские чтения. - 2014. - Т. 9, № 3. - С. 54-63.

- Ситникова Е.В. Формирование архитектурного облика г. Каинска под влиянием местного купечества // Сибирское купечество: истоки, деятельность, наследие. - Томск: Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2017. - С. 84-92.

- Тимощенко А.А., Морозов А.А., Кравцова А.С., Селин Д.В., Бычков Д.А., Колонцов С.В. Предварительные результаты историко-археологического исследования Спасского собора (город Куйбышев) в 2019 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019. - Т. XXV. -С. 808-814. - DOI: 10.17746/2658-6193.2019.25.808-814