Предыстория находки на городище Новая Ниса фрагментов терракотовых плит с изображением слона

Автор: Пилипко В.Н.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Железный век и античность

Статья в выпуске: 252, 2018 года.

Бесплатный доступ

Изучение данного вопроса показало, что эта история длится уже восемь десятков лет. В нее вовлечены три поколения исследователей Новой Нисы - А. А. Марущенко (1936 г.), сотрудники Южно-Туркменистанской археологической комплексной экспедиции (ЮТАКЭ) (1946-1949 гг.) и сотрудники Нисийской экспедиции (2013-2018 гг). В 1949 г. в северо-восточном раскопе Новой Нисы найден фрагмент терракотовой плиты с изображением двух воинов, выглядывающих из-за какого-то крупного прямоугольного объекта. Правильную трактовку данного сюжета еще в начале 50-х гг. XX в. предложила М. И. Вязьмитина, но только недавно рукопись ее статьи была обнаружена в архивах Ташкента. На плите был изображен боевой слон. В заметке также излагаются общие сведения о городище Новая Ниса и история обнаружения рукописи М. И. Вязьмитиной.

Культура парфии, древняя культура туркменистана, новая ниса, боевые слоны, элефантерия

Короткий адрес: https://sciup.org/143166122

IDR: 143166122

Текст научной статьи Предыстория находки на городище Новая Ниса фрагментов терракотовых плит с изображением слона

Ашхабад, как все мегаполисы, имеет устойчивую тенденцию к расширению. В 1881 г., когда он только возник1, в 16 верстах к западу от него располагалось древнее городище Ниса. В настоящее время оно входит в пределы «Большого Ашхабада». Это городище является важнейшим и крупнейшим археологическим памятником в пределах Ахала, но в силу разных обстоятельств его археологическое изучение до сих пор не вышло из стадии разведывательных и стратиграфических исследований. Одна из важных причин – почтенный возраст этого города. Люди на новонисийской возвышенности впервые поселились,

-

1 Возраст Ашхабада – это большая, активно обсуждаемая проблема. Он возник в пределах оазиса, активно осваивавшегося с глубокой древности, но в 1881 г. фиксируется появление в предгорной полосе Копетдага первого городского поселения современного типа.

по-видимому, еще в неолитическое время (джейтунский период), но поселение городского типа на нем возникло, предположительно, только при Аршаки-дах – в III–II вв. до н. э., и с тех пор более двух тысяч лет он выполнял функции главного центра сопредельной территории, примерно соответствующей Ахалу ( Массон , 1949; Пугаченкова , 1949; 1958; 1972).

Город прекратил свое существование в начале XIX в. Соответственно, самые верхние слои этого памятника относятся к XVI–XVIII вв., но в XX в. они редко становились объектом внимания археологов: эта эпоха характеризовалась как период позднего Средневековья, и археологи не проявляли к ней особого интереса.

Особое внимание у них вызывали остатки самого раннего периода жизни города, так как были некоторые основания предполагать, что именно в этих местах происходило формирование парфянской государственности. Но чтобы достигнуть культурных слоев античного времени, необходимо было исследовать все расположенные выше слои. Работа эта была архитрудная.

Средневековая Ниса была активно функционирующим городом. Из-за небольших размеров городища (ок. 18 га) земля в его пределах была очень дорогой, поэтому остатки обветшавших или брошенных строений здесь долго не стояли, их тем или иным способом утилизировали. Нижележащие культурные слои с хозяйственными целями активно перекапывались, и этим древним остаткам наносились новые повреждения. Поэтому и медиевисты также не считали Новую Нису очень привлекательным для раскопок объектом. По этой причине ни специалисты по Средневековью, ни античники после первых попыток не жаловали Новую Нису своим вниманием. В богатой археологическими памятниками Туркмении нетрудно отыскать объект, где интересующие специалистов слои находились бы прямо на поверхности. Специалистам, занимающимся историей Парфии, не надо было далеко ходить – всего в полутора километрах от Новой Нисы находилось городище Старой Нисы, где соответствующие слои лежали практически на поверхности. Именно раскопки этого последнего памятника прославили имя Ниса, а вместе с ним и Багир2, которые стали известны во всем мире.

Как это ни странно, внимание к Новой Нисе привлекли противоправные действия жителей Багира. Культурные слои, из которых состоят остатки древних поселений и городищ, обычно насыщены органическими остатками и являются замечательным удобрением. Как делился со мной своим опытом один из багир-ских жителей, если взять на Новой Нисе горсточку земли и высыпать ее под томатный куст, то помидоры на этом кусте будут в два раза больше. Прознав про чудесные свойства нисийской земли, местные жители стали активно разбирать землю с городища. Грунт брали и сверху и сбоку. В частности, с ближайшего к селению северо-восточного края городища.

Местные органы охраны памятников сопротивлялись этому, но слабо3 и даже с опаской, так как вывозом земли с городища занимались не только частные лица, но и местный колхоз, а в суровые 30-е гг. выступление против этого могло быть расценено как «вредительство», противодействие борьбе местного колхоза за лучшие производственные показатели. В результате этих действий в северо-восточной части городища появился полукруглый котлован диаметром около 20 м, врезанный в толщу культурных слоев.

Весной 1936 г. при подобных работах откуда-то из середины обрыва вниз упал бронзовый светильник с витиевато изогнутой ручкой, увенчанной головой демонического существа (рис. 1). Необычную находку отвезли в Ашхабад и показали ученым.

Рис. 1. Бронзовый светильник. Находка 1936 г.

В Багир выехал археолог А. А. Марущенко, который выяснил, что светильник происходит из погребальной камеры I в. до н. э.: среди прочего инвентаря была найдена монета Орода II (ок. 57–38 гг. до н. э.). Кроме того, он расчистил остатки так называемой красной стены с полуколоннами ( Марущенко , 1949). Таким образом, эти расчистки положили начало исследованию «некрополя парфянской знати» – так А. А. Марущенко назвал обнаруженный могильник. Но продолжения этих раскопок тогда не последовало. Чтобы ими заниматься, необходимо было изучить расположенный выше семиметровый слой средневековых отложений, но А. А. Марущенко ждали уже запланированные работы в Мерве, а весной 1938 г. он был арестован органами государственной безопасности. Через год он был освобожден без предъявления обвинений, но научная карьера А. А. Марущенко была сломана, на долгие годы он был отлучен от археологии.

В 1946–1949 гг. на Новой Нисе проводился второй цикл археологических исследований, связанный с деятельностью новой научно-исследовательской организации ЮТАКЭ, возглавляемой М. Е. Массоном. Исследованиями на Новой Нисе занимался ее II отряд, им руководила М. И. Вязьмитина, имевшая практический опыт проведения археологических раскопок в Средней Азии на памятниках кушанской Бактрии. В 1937 г., вместе с М. Е. Массоном она занималась изучением древнего памятника Айртама, расположенного вблизи города Термез. Некоторые подробности работы М. И. Вязьмитиной в Средней Азии можно получить из новейших публикаций О. В. Бузько ( Бузько , 2017а; 2017б).

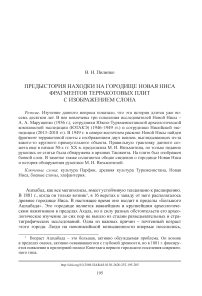

Котлован на северо-востоке городища Новой Нисы, упоминавшийся выше, к этому времени еще больше увеличился в размерах, в его окрестностях появились новые ямы-капониры (рис. 2). Археологи работали в очень сложных условиях, обрыв котлована местами уже достигал высоты 9 м, и исследователям приходилось, балансируя на кромке обрыва, медленно опускаться вниз. В этих сложных условиях им удалось в 1946–1947 гг. обнаружить остатки еще двух погребальных сооружений. Все они были опустошены грабителями, но удалось получить некоторое представление об их устройстве. Это были массивные сооружения из сырцового кирпича, с прямоугольными сводчатыми треугольными камерами, в некоторых случаях соединенными между собой довольно длинными коридорами ( Вязьмитина , 1949; 1951; Пугаченкова , 1953).

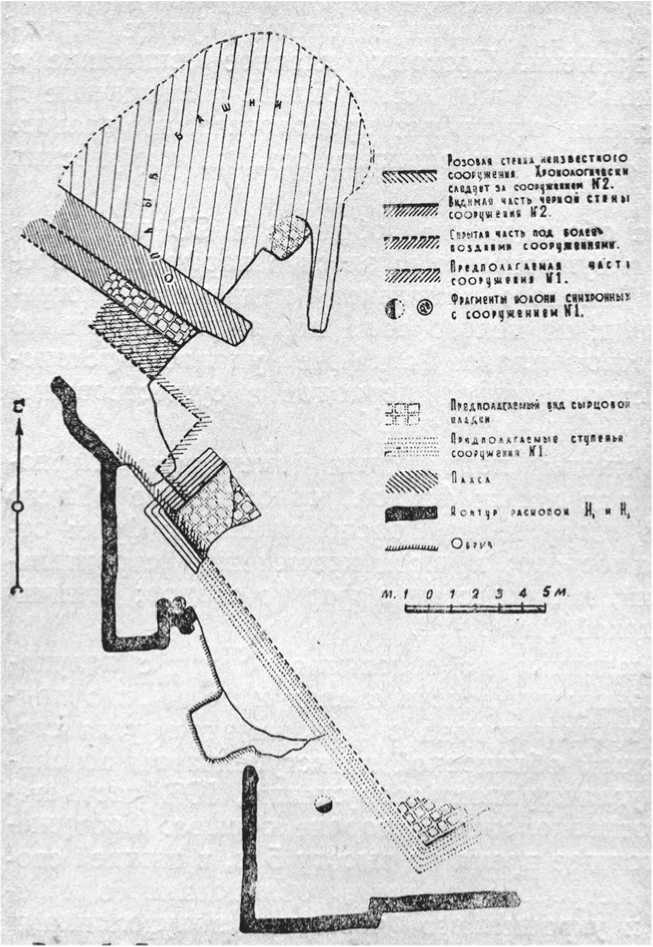

Но эта заметка не о раскопках некрополя, а о находках на его территории терракотовых плит с рельефными изображениями. Одновременно с исследованием некрополя проводилась фиксация остатков внешней оборонительной стены. Выяснилось, что она создана в аршакидское время и была столь добротной, что продолжала использоваться и в последующие эпохи, вплоть до позднего Средневековья. Конструкции новых времен преимущественно громоздились поверх остатков парфянских стен. Но иногда направление поздних стен несколько отклонялось или внутрь городища, или наружу. Не сколько таких поздних башен, выдвинутых за пределы границ парфянского города, было обнаружено вблизи северо-восточного раскопа (№ 1)4. Самая близкая к раскопу башня получила номер III (рис. 3). Для того чтобы уточнить ее возраст, М. И. Вязьмитина поручила одному из своих помощников студенту О. В. Обельченко5 заложить контрольный шурф. В результате проведенных работ было сделано вышеуказанное заключение, что башня средневековая, но при ее возведении или реконструкции в качестве засыпки использовался грунт, взятый из каких-то отложений аршакидского времени. Особенно интересным среди находок этого слоя оказался обломок большой терракотовой плиты, на котором сохранилось рельефное изображение прямоугольника, над которым возвышались погрудные изображения двух человеческих фигур. Эта находка вызвала интерес у всех участников экспедиции, и никто не сомневался, что она относится к парфянскому времени.

Рис. 2. План раскопа некрополя (по: Вязьмитина , 1951. Рис. 5)

Рис. 3. «Башня III». Фото 2018 г.

1 – вид с севера; 2 – вид с запада

После 1949 г. по каким-то не совсем понятным причинам работы на Новой Нисе были прекращены. Главная из них, возможно, заключалась в том, что в 1948 г. на Старой Нисе были обнаружены знаменитые ритоны, все основные силы экспедиции были брошены на раскопки Большого квадратного дома, и М. И. Вязьмитина прекратила сотрудничество с ЮТАКЭ. После защиты кандидатской диссертации она была принята на работу в Институт археологии АН УССР, где была вовлечена в археологические исследования на территории Украины (см. Бузько , 2017а).

Некоторые результаты раскопок на некрополе Новой Нисы были опубликованы Г. А. Пугаченковой, в том числе и упомянутый выше фрагмент терракотовой плиты. Г. А. Пугаченкова высказала предположение, что на ней представлено изображение фрагмента крепостной стены, из-за которой выглядывают ее защитники ( Пугаченкова , 1952. С. 220–221. Рис. 3)6.

* * *

Археологи занимаются раскопками не только в поле, но и в архивах.

Здесь следует несколько отвлечься от основной темы данного сообщения. Деятельность среднеазиатских археологов советского периода отличалась определенной спецификой. Этой наукой в основном занимались энтузиасты, они, несмотря на ограниченное финансирование, проводили большие по объему полевые исследования, но полиграфическая база местной Академии наук (в данном случае издательство «Ылым» – Знание) была очень слабой. Возможности опубликовать все полученные при раскопках материалы, тем более в полном объеме и на хорошем полиграфическом уровне, просто не было. Чтобы убедиться в этом, можно, например, сравнить две книги по искусству Туркменистана, опубликованные в Туркмении ( Пугаченкова, Елькевич, 1956) и в Москве ( Пугаченко-ва , 1967). В этих условиях большинство материалов оседало в архивах – личных, ведомственных, государственных. Работа с этими источниками позволяет получить много интересных сведений, не попавших на страницы печатных изданий.

В 90-е гг. XX и в начале XXI в., когда с организацией новых раскопок были большие проблемы, я активно работал в архивах. В частности, в архивах Ташкента, с личным архивом М. Е. Массона, частично принятым на хранение Центральным государственным архивом Республики Узбекистан (ЦГА РУз) и архивом кафедры археологии САГУ, ТашГУ, а теперь Национального университета Республики Узбекистан7.

Среди прочих материалов удалось обнаружить рукопись статьи М. И. Вязь-митиной «Фрагмент терракотовой плиты с изображением парфянских воинов». Причем любопытно отметить, что машинописный текст статьи обнаружен

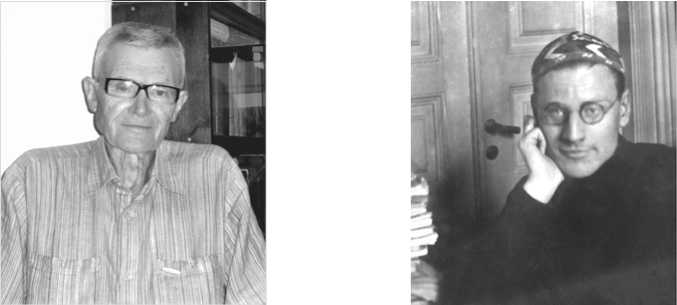

О. В. Обельченко

М. Е. Массон

М. И. Вязьмитина

В. Н. Пилипко

А. А. Марущенко в архиве кафедры археологии Средней Азии, а часть иллюстраций к ней – в личном архиве М. Е. Массона (ЦГА РУз. Фонд 2773). Материалы архива кафедры археологии не систематизированы, они не имеют инвентарных номеров. Рукопись М. И. Вязьмитиной лежала вместе с рукописями других авторов в одной папке, из надписи на которой и ряда сопроводительных бумаг следовало, что это материалы сборника, готовящегося к 60-летию М. Е. Масcона (1957 г.). Но по каким-то причинам сборник не был опубликован, и указанная статья М. И. Вязьмити-ной так и осталась достоянием только архивных хранилищ. О других попытках автора опубликовать ее мне ничего не известно.

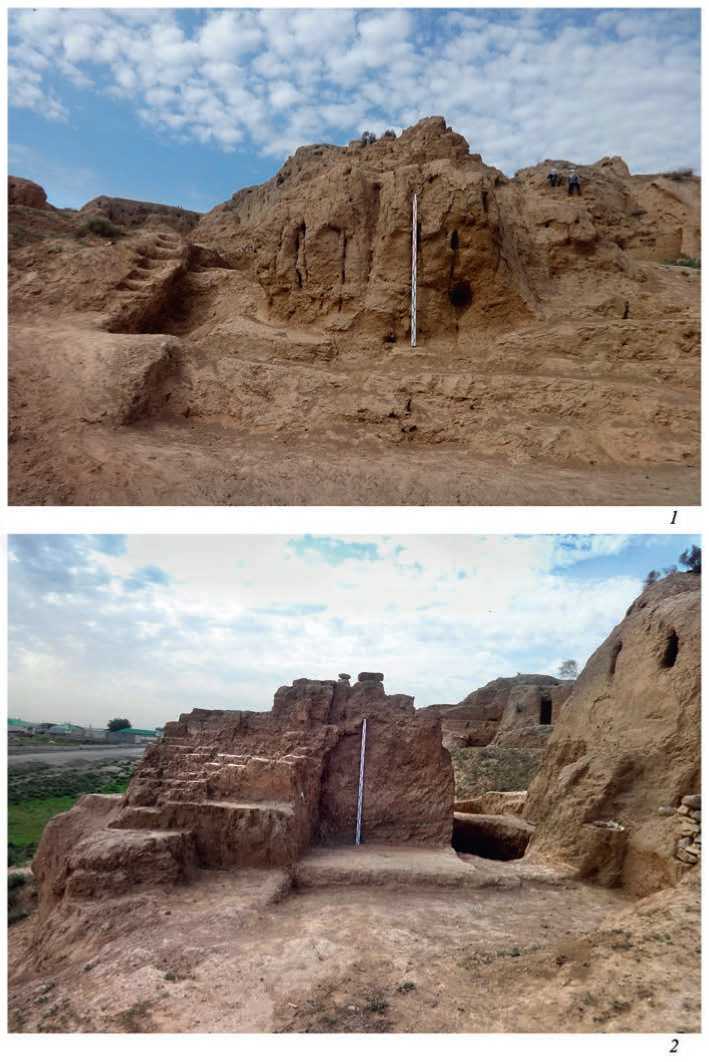

В заключение хотелось бы персонально отметить тех исследователей, которые в наибольшей степени причастны к обнаружению этих замечательных находок:

-

А. А. Марущенко – первый профессиональный археолог, живший и работавший в Туркменистане. Чинов и званий он не сыскал, но до сих пор пользуется славой лучшего знатока местных древностей (фото);

М. Е. Массон – благодаря его неукротимой энергии и выдающимся организаторским способностям была создана и более трех десятилетий успешно функционировала Южно-Туркменистанская археологическая комплексная экспедиция (ЮТАКЭ), в том числе и на Новой Нисе (фото);

М. И. Вязьмитина – блестящий аналитик, руководитель археологических работ на Новой Нисе в 1946–1949 гг. (фото);

-

О. В. Обельченко. В 1949 г. – студент 3-го курса, в дальнейшем доктор исторических наук, крупный специалист по среднеазиатским скотоводческим культурам античного периода. Именно он нашел «фрагмент с воинами» (фото);

-

В. Н. Пилипко – руководитель археологических исследований на Новой Нисе в 2009–2018 гг. (фото).

Список литературы Предыстория находки на городище Новая Ниса фрагментов терракотовых плит с изображением слона

- Бузько О. В., 2017а. Дiвчина i тигри. Як Марiя Вязьмiтiна захищала дисертацию//Матерiали i дослiдження з археологiї Прикарпаття i Волинi. Вип. 21. Київ: Нацiональний унiверситет "Києво-Могилянська академiя". С. 77-100.

- Бузько О. В., 2017б. Про участь Марiї Вязьмiтiної в археологiчних дослiдженнях Середньої Азiї (за спогадами i листуванням)//Археологiя i давня iсторiя України. Вип. 2(23). С. 515-526.

- Вязьмитина М. И., 1949. Археологическое изучение городища Новая Ниса в 1946 году//Труды Южно-Туркменистанской археологической комплексной экспедиции. Т. I/Ред. М. Е. Массон. Ашхабад: Изд-во АН Туркменской ССР. С. 147-169.

- Вязьмитина М. И., 1951. Археологические работы на городище Новая Ниса в 1947 г.//Труды Южно-Туркменистанской археологической комплексной экспедиции. Т. II/Ред. М. Е. Массон. Ашхабад: Изд-во АН Туркменской ССР. С. 147-168.

- Марущенко А. А., 1949. Краткий отчет о работе кабинета археологии Туркменского государственного института истории за первую половины 1936 года//Материалы Южно-Туркменистанской археологической комплексной экспедиции. Вып. 1/Ред. М. Е. Массон. Ашхабад. С. 182-183.

- Массон М. Е., 1949. Городища Нисы в селении Багир и их изучение//Труды Южно-Туркменистанской археологической комплексной экспедиции. Т. I/Ред. М. Е. Массон. Ашхабад: Изд-во АН Туркменской ССР. С. 16-115.

- Пугаченкова Г. А., 1949. Архитектурные памятники Нисы//Труды Южно-Туркменистанской археологической комплексной экспедиции. Т. I/Ред. М. Е. Массон. Ашхабад: Изд-во АН Туркменской ССР. С. 201-259.

- Пугаченкова Г. А., 1952. Парфянские крепости Южного Туркменистана//ВДИ. № 2. С. 215-225.

- Пугаченкова Г. А., 1953. Храм и некрополь в Парфянской Нисе (из работ ЮТАКЭ)//ВДИ. № 3. С. 159-167.

- Пугаченкова Г. А., 1958. Пути развития архитектуры Южного Туркменистана поры рабовладения и феодализма//Труды Южно-Туркменистанской археологической комплексной экспедиции. Т. 6./ред. М. Е. Массон. М.: АН СССР. 492 с.

- Пугаченкова Г. А., 1967. Искусство Туркменистана. М.: Искусство. 327 с.

- Пугаченкова Г. А., 1972. Ниса: Краткий путеводитель. 2-е изд. Ашхабад: Туркменистан. 31 с.

- Пугаченкова Г. А., Елькович Л. Я., 1956. Очерки по истории искусства Туркменистана. Ашхабад: Туркм. гос. изд-во. 147 с.