Преемственность оперативного и консервативного методов лечения при осложнениях переломов длинных костей конечности

Автор: Никитин Сергей Евгеньевич, Паршиков Михаил Викторович, Елдзаров Петр Елиозович, Стеклов Александр Анатольевич

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2012 года.

Бесплатный доступ

В основу исследования положен анализ лечения 129 пациентов (в период с 2003 г. по 2010 г.) с последствиями переломов костей нижней конечности в условиях развившегося нестабильного остеосинтеза с целью доказать необходимость применения ортезирования в системе лечения переломов длинных костей конечностей с использованием индивидуальных и серийных конструкций. При оценке эффективности лечения, кроме результатов клинического и рентгенологического обследования пациента, учитывалась их функциональная активность - мобильность и ходьба. Современное ортезирование должно стать неотъемлемой частью лечебного процесса и иметь объективную обоснованность при смене этапов лечения.

Переломы длинных трубчатых костей, нестабильный остеосинтез, ортезотерапия

Короткий адрес: https://sciup.org/142121584

IDR: 142121584

Текст научной статьи Преемственность оперативного и консервативного методов лечения при осложнениях переломов длинных костей конечности

АКТУАЛЬНОСТЬ

Мы считаем, что ортезирование – один из этапов лечения больных с переломами длинных костей конечностей и их последствий с целью предупреждения и устранения развивающихся деформаций, создания условий для консолидации переломов и устранения тугоподвижности смежных суставов [2].

Своевременность применения ортезирования является залогом эффективности реабилитации. Использование ортезов помогает перераспределить нагрузку на суставы, заставить различные группы мышц более полно включиться в работу и в резуль- тате предотвратить развитие или прогрессирование ряда заболеваний на ранних стадиях, улучшить качество жизни пациентов, помочь им вернуться к нормальной жизни без ограничения прежних нагрузок [1].

Цель работы. Показать необходимость применения в системе лечения переломов длинных костей конечностей ортезирования с использованием индивидуальных и серийных конструкций. Обосновать необходимость создания службы ортези-рования в федеральных и региональных ортопедотравматологических центрах.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В основу исследования положен анализ лечения 121 пациента (в период с 2003 г. по 2010 г.) с последствиями переломов костей нижних конечностей в условиях развившегося нестабильного остеосинтеза. Возраст пациентов варьировался от 18 до 74 лет, большинство составили лица трудоспособного возраста (от 21 года до 55 лет – 78 человек). Мужчин было 80, женщин – 41. С целью подтверждения диагноза на основании клинического обследования (жалобы, местный осмотр) производилось рентгенологическое обследование, а также проводилось анкетирование по тестам активности ходьбы и мобильности.

Для определения мобильности пациентов в начале исследования были проанализированы следующие тесты: тест Ходьбы с Регистрацией Времени и Расстояния или Timed Walking Test; Индекс Ходьбы Хаузера или Hauser Ambulation Index; тест Функциональные Категории Ходьбы или Functional Ambulation Categories; способность удерживать равновесие (тест Устойчивость стояния или Standing Balance), мобильность больного в целом (Индекс Мобильности Ривермид или Rivermead Mobolity Index); Оценка Клуба Моторики: функциональная двигательная активность или Motor Club Assessment: functional movement activities; шка- ла Оценка Двигательной Активности у Пожилых, шкала Рэнкин, шкала Рюссека, индекс активностей повседневной жизни Бартела, измеритель функциональной независимости и ряд других [3].

Мы остановились на Индексе Ходьбы Хаузера (Hauser Ambulation Index) (ИХХ) и Индексе Мобильности Ривермид (Rivermead Mobolity Index) (ИМР) как на одновременно наиболее простых и в то же время достаточно информативных.

Тест ИХХ был разработан для больных рассеянным склерозом [3], однако может быть отнесен к нозологическим неспецифическим тестам, оценивающим походку. Он отражает как мобильность больного, так и его потребность во вспомогательных средствах для передвижения. Для оценки ходьбы у травматолого-ортопедических больных индекс нами несколько адаптирован под изучаемую категорию. Также мы изменили шкалу, которая соответствует показателям от 9 до 0, где уровень 0 – является нормой.

Индекс мобильности пациента ИМР [3] описывает не только ходьбу обследуемого, но и позволяет дать оценку степени подвижности в широком смысле этого слова. Индекс включает 15 уровней: 1 – минимальной мобильности, когда пациент не может повернуться со спины на бок без посторонней помощи, и максимальный – 15, соответствующий активности здорового человека.

При анализе полученных клинико-рентгенологических данных выяснилось, что среди основных причин осложнений на этапах лечения диафизарных переломов бедра и голени можно выделить следующее:

-

I . Недооценка характера и локализации повреждения:

-

– нарушение кровоснабжения костных отломков и мягких тканей;

-

– неправильно избранный способ лечения;

-

– нарушение биомеханики сегмента.

-

I I. Несостоятельность остеосинтеза:

-

– недостаточная репозиция;

-

– несоблюдение оперативных технологий;

-

– использование неадекватного фиксатора.

-

I II. Неадекватные лечебно-тактические действия:

-

– нарушение оптимальных сроков лечения;

-

– ранняя отмена иммобилизации или отказ от ее применения;

-

– дисбаланс между стабильностью остеосинтеза и ранней функцией.

После оценки тяжести осложнений переломов костей нижней конечности все пациенты были распределены по двум группам:

-

1 -я группа – нестабильный остеосинтез с признаками миграции фиксатора с незначительным смещением отломков на стадии замедленной консолидации переломов;

-

2 -я группа – несросшиеся переломы и ложные суставы в условиях несостоятельного остеосинтеза.

В 1-ю группу вошли 47 пациентов в возрасте от 18 до 74 лет (средний возраст 43,1 года).

В 19 случаях (40,4 %) имелась несостоятельность накостного остеосинтеза, в 6 (12,8 %) – интрамедуллярного остеосинтеза с блокированием, в 4 (8,5 %) – наружного чрескостного остеосинтеза. У 8 пациентов (17 %) – лечение методом скелетно- го вытяжения с последующей фиксацией перелома гипсовой повязкой. Недооценка характера и локализации повреждения – у 3 больных (6,4 %), и у 7 больных (14,9 %) было выявлено нарушение сроков консолидации при неадекватных лечебно-тактических действиях.

При рентгенологическом исследовании в послеоперационном периоде выявились симптомы нестабильности фиксации отломков, к которым мы отнесли смещение отломков на фиксаторе в сопоставлении с предыдущими рентгенограммами, проявление резорбции вокруг винтов и их миграцию. Но во всех случаях рентгенологически имелись первые признаки образования периостальной мозоли. В более поздние сроки наблюдений рентгенологически проявился гипертрофический ложный сустав, что косвенно указывает на активность репаративной регенерации. Применение ортезирова-ния создало дополнительную наружную фиксацию сегмента конечности, устраняя механизм, приводящий к смещению, и создавая возможность осевой нагрузки на зону перелома, что привело к консолидации места перелома в стандартные сроки.

Степень фиксации отломков костей определяется соотношением величины смещающих усилий и усилий, препятствующих этому смещению. Избранный метод фиксации отломков костей должен обеспечивать удержание отломков, сохранение продольной оси кости, а также преобладание сил, препятствующих их смещению. В таком случае фиксация будет надежной. Для сохранения в период формирования сращения постоянной неподвижности на стыке отломков необходимо применять средства фиксации, позволяющие создать условия устойчивости отломков над смещающими усилиями. Запас устойчивости отломков дает возможность рано приступать к активной функции и осевой нагрузке на конечность, что и обеспечивает умеренное дозированное сдавливание отломков между собой, усиливая активность регенерации, и способствует более быстрому образованию костной мозоли.

С этой целью у данной категории больных назначались ортезы, обеспечивающие нагрузку по оси конечности с созданием условий стабилизации в других плоскостях. Это достигалось изготовлением индивидуальных ортезов из жестких термополимеров, плотно адаптированной по всей поверхности поврежденного сегмента гильзы ортеза. В зависимости от локализации повреждения движения в суставах конечности оставляли либо без ограничения, либо ортезы обеспечивались механическими шарнирами, позволяющими контролировать объем и направленность движений в суставе.

Главным критерием эффективности ортезирова-ния мы считаем создание возможности активного физического и физиологического функционирования пациента в ортезе. Например, при повреждениях в области диафизов голени или бедра – обеспечение ходьбы с тростью с разработкой движений в смежных от повреждения суставах. Срок эксплуатации ортеза оценивался рентгенологически по стадии регенерации, и отказ от ортеза разрешался после наступления полной консолидации.

Клинический пример. Больная Д. 23 лет, в результате ДТП получила поперечный перелом средней трети бедра. Со 2-ой недели после операции ей была разрешена ходьба при помощи костылей без нагрузки на больную ногу, и больная была выписана на амбулаторное лечение.

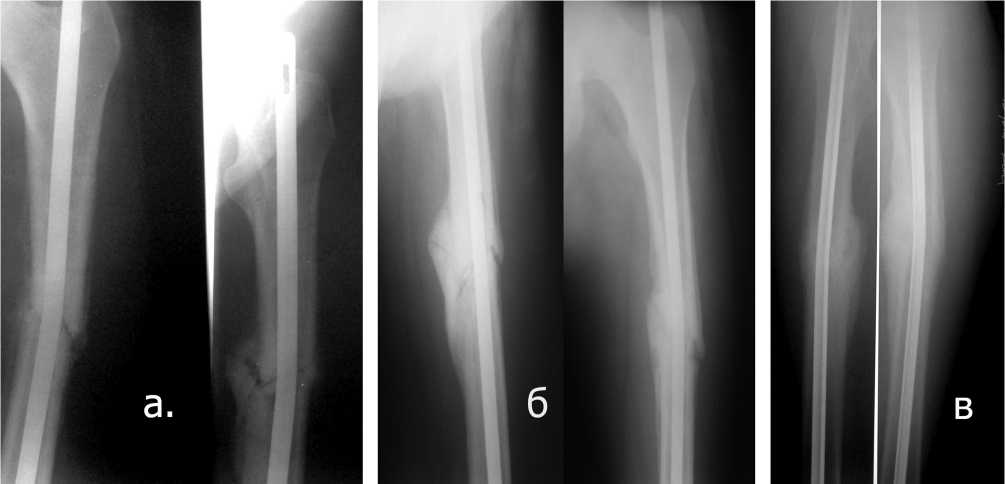

Через 3 недели после операции у пациентки усилился болевой синдром, особенно при попытке поднять прямую ногу при стоянии даже при помощи костылей. На контрольной R-грамме выявлено вторичное смещение на штифте с частичной его деформацией (рис. 1).

Рис. 1. R-грамма левого бедра больной Д. 23 лет: поперечный перелом с/з диафиза бедренной кости, состояние после остеосинтеза штифтом. Имеется угловая деформация оси бедренной кости и штифта с углом, открытым кнутри. Смещение по ширине на 1/2 толщины кортикального слоя внутрь

При повторной консультации в отделении больницы пациентке предложена операция реостеосинтеза, от которой она отказалась и обратилась за консультацией в отделение ортезирования.

При первом обращении больная ходит при помощи костылей без нагрузки на больную ногу. Пассивные движения в коленном и тазобедренном суставах в полном объеме, активные – ограничены из-за болевого синдрома в области перелома. Так как локализация перелома бедра находится в в/з, то с целью иммобилизации этой зоны больной назначен индивидуальный «Тутор на бедро». После изготовления тутора больной рекомендована ходьба при помощи костылей в течение недели с нагрузкой на поврежденную конечность. К концу первой недели боли уменьшились, и нагрузка на конечность при ходьбе стала безболезненной. Через 2 недели ходьбы в туторе с дополнительными средствами опоры больная освоила равномерный шаг. На 3-й неделе (6-я неделя после операции) пациентка отказалась от дополнительных средств опоры при ходьбе (рис. 2).

На рис. 3 (а, б, в) представлена серия контрольных R-грамм больной на этапах лечения, на которых мы видим, что регенерация пошла по периостальному типу с наступлением консолидации в обычные сроки.

Пациентка смогла самостоятельно передвигаться не только по дому, но и в городском транспорте, что позволило ей через 4 недели со дня начала ортезо-терапии продолжить обучение в институте. Полное сращение перелома наступило к 6 месяцам после операции.

Во вторую группу вошли 82 пациента в возрасте от 18 до 74 лет (средний возраст 49,8 года), в том числе 8 больных, перешедших из 1 группы, у которых после проведенных операций остеосинтеза через 1,5–3 месяца появились жалобы на усиление болевого синдрома в области перелома, развитие или увеличение отечности тканей этой же зоны. Резкое снижение функциональных возможностей поврежденной конечности у пациентов с повреждениями нижних конечностей заключалось переходом обратно на ходьбу при помощи костылей, при том, что они уже начинали ходьбу с помощью трости. При осмотре местно у этих больных выявлялась вновь появившаяся деформация оси сегмента конечности, слабо умеренная патологическая подвижность в зоне бывшего перелома. При пальпации и проверке осевой нагрузкой отмечалось усиление болей в зоне перелома. На контрольных R-граммах выявлялась миграция или перелом фиксатора с вторичным смещением костных отломков. Эта ситуация явилась показанием для повторной госпитализации и реконструктивно-восстановительного оперативного вмешательства.

Рис. 2. Внешний вид пациентки Д., 23 лет, в ортезе и в одежде, а также функциональные возможности через 6 недель после ортези-рования

Рис. 3. Рентгенограммы левого бедра больной Д. 23 лет. Динамика костной регенерации: а – через 2 месяца после операции; б – через 4 месяца после операции; в – через 6 месяцев после операции

У 43 пациентов (52,4 %) для реостеосинтеза применен накостный остеосинтез динамическими компрессирующими пластинами (DCP), пластинами ограниченного контакта (LC-DCP) c угловой стабильностью (LCP), в 25-и случаях (30,5 %) осуществлялся наружный чрескостный остеосинтез аппаратом Илизарова и у 14 больных (17,1 %) – интрамедуллярный остеосинтез с блокированием.

У 9 больных (11 %) с проявлениями посттравматического остеопороза, подтвержденного денситометрией и соответствующей клинико-рентгенологической картиной, для создания стабильности в области перелома на время функциональных нагрузок (ходьбы) назначались стабилизирующие сегментарные индивидуальные ортезы. В этих случаях гильзу ортеза изготавливали полужесткой из низкотемпературного термопластика или использовали серийно выпускаемый готовый полужесткий (усиленный ребрами жесткости) ортез (рис. 4).

В 7 случаях (8,5 %) после преждевременного снятия аппарата Илизарова использовали серийные ортезы с характеристикой, позволяющей одновременно жестко фиксировать один проблемный сегмент или несколько и создать условия для движений в близлежащих суставах в заданных режимах до полной консолидации сегмента.

Рис. 4. Серийно выпускаемые полужесткие ортезы

Клинический пример. Больная А. 43 лет, поступила в клинику спустя 5 месяцев после получения травмы с диагнозом: несросшийся перелом нижней трети диафиза правого бедра со смещением костных отломков, локальный остеопороз. После подготовки больной произведена операция – открытая репозиция и остеосинтез бедра пластиной ограниченного контакта. Начала ходить при помощи костылей с частичной (20 %) нагрузкой на правую ногу. Через 3 мес. больная ходила с 50 % нагрузкой. Спустя 4 мес. после операции больная упала с упором на правую ногу. На контрольных рентгенограммах выявлена миграция фиксатора. Больная повторно оперирована – произведено удаление фиксатора. Выявлена за- медленная консолидация, образовалась деформация бедра, произведен наружный чрескостный остеоси-тез по Илизарову. Больная ходила при помощи костылей с нагрузкой на оперированную ногу. Через 3,5 мес. после повторной операции больная госпитализирована с жалобами на боли и отделяемое в местах проведения спиц и стержней в проксимальном отделе. Аппарат Илизарова был демонтирован из-за гнойного воспаления мягких тканей в местах проведения спиц и стержней. Патологической подвижности не определено, на контрольных рентгенограммах определяется срастающийся ложный сустав бедра. Дальнейшая фиксация конечности до полной консолидации бедра осуществлялась ортезом-тутором.

Рис. 5. Больная А. 43 лет: а – несросшийся перелом правого бедра, остеопороз; б – после операции накостного остеосинтеза; в – после удаления пластины спустя 4 мес. после операции, замедленная консолидация; г – фиксация конечности в аппарате Илизарова; д – демонтаж аппарата Илизарова через 3,5 мес. после повторной операции; е – фиксация конечности в ортезе; ж – полная консолидация бедра

РЕЗУЛЬТАТЫ

Ближайшие результаты лечения изучены у всех больных.

У больных 1-й группы в 83 % случаев (у 39 человек) удалось сохранить фиксатор и достичь консолидации зоны перелома. Клинически это сопровождалось снижением или полным исчезновением болевого синдрома в зоне перелома, появлением возможности дозированного увеличения осевых нагрузок. При анализе результатов тестов активности ходьбы и мобильности пациентов этой группы до лечения: ИМР = 7 и ИХХ = 4. В зависимости от исходной клинико-рентгенологической картины для ортезотерапии использовали туторы или аппараты. После правильного подбора ортопедического устройства больной обучался его использованию. Средний срок адаптации пациента к ортезу составил

3 недели. За это время, как правило, производили дополнительную доводку или доработку изделия. Результаты тестов с определением индекса ходьбы и мобильности пациентов составили: ИМР – 14 и ИХХ – 2, что соответствует более высокому уровню физической и социальной активности.

В 17 % случаев, т.е. у 8 пациентов этой группы, несмотря на высокий уровень физической активности, консолидация не была достигнута. Этих больных мы включили во вторую группу и в дальнейшем проводили хирургическое лечение – реостеосинтез.

У всех больных 2-ой группы после реостеосинтеза были получены положительные результаты – консолидация зоны перелома. Причем, только в 19,5 % наблюдений (у 17 пациентов) потребовалось дополнительное ортезирование. Во всех этих случаях были получены положительные результаты – консолидация зоны перелома.

Из общего числа пролеченных больных ранние осложнения в виде поверхностного нагноения ран выявлены у 4 пациентов; глубокое нагноение – у 3, в том числе в 1 случае – с развитием остеомиелита.

Воспаление мягких тканей вокруг спиц или стержней аппарата наружной фиксации отмечено в 16 наблюдениях, в том числе в 2 – с развитием спи- цевого остеомиелита.

Поздние осложнения распределились следующим образом: несостоятельность интрамедуллярного остеосинтеза с последующим накостным реостеосинтезом в 2 наблюдениях; замедленная консолидация с достижением успешного результата с дополнительным применением ортеза у 18 больных; отсутствие консолидации, потребовавшее повторных операций и замены фиксаторов, выявлено у 7 больных. Раннее снятие аппарата Илизарова из-за нагноения мягких тканей вокруг спиц имело место у 4 больных. В последующем сращение достигнуто после повторного наружного остеосинтеза по мере заживления ран или с применением ортеза.

Отдаленные результаты лечения (от 1 года до 10 лет) прослежены у 86 больных. Оценка результатов проводилась с использованием системы Н.А. Лю-бошица и Э.Р. Маттиса [8], а также И.Л. Шварцбер-га [10]. Хорошим результат лечения признан в 62 случаях, удовлетворительным – в 48, неудовлетворительным – в 9. К неудовлетворительным результатам отнесены больные после ампутации голени (1 случай) и потребовавшие повторной операции из-за отсутствия консолидации (8 наблюдений).

ОБСУЖДЕНИЕ

В большинстве работ для лечения осложнений переломов предлагается один конкретный метод. Однако, по нашему мнению, для успешного лечения последствий переломов длинных трубчатых костей необходим индивидуальный подход к каждому конкретному случаю и создание условий, как для регенерации, так и для полноценной функции поврежденного сегмента на этапах лечения.

Распределение больных по группам для оценки тяжести последствий способствовало правильному выбору лечебно-тактических действий.

Несращение перелома наблюдали при различных видах остеосинтеза: накостном, интрамедуллярном с блокированием и наружном чрескостном остеосинтезе. Своевременно и технически грамотно примененная ортезотерапия или обосновано вовремя выполненный реостеосинтез позволяют сохранить условия репаративной регенерации и восстановить функцию конечности в целом.

Несмотря на тенденции современной травматологии проведения стабильного остеосинтеза с целью отказа от внешней иммобилизации, в последнее время, по литературным данным от 8 % до 17 %, все чаще стали встречаться случаи, когда жесткость фиксации отломков оказывалась недостаточной и для достижения консолидации перелома требуется дополнительная наружная иммобилизация.

Наш опыт использования ортезов и разработки новых конструкций в условиях специализированных мастерских при тесном сотрудничестве с клиническими отделениями показал, что с помощью данных аппаратов имеется возможность обеспечить необходимую иммобилизацию и коррекцию при сложных многоплоскостных деформациях и положительно повлиять на результат лечения. Современное ортезирование должно стать неотъемлемой частью лечебного процесса и иметь объективную обоснованность при смене этапов лечения. Также важна преемственность при переходе пациента от врача травматолога к ортопеду или врачу-реабилитологу, что значительно легче осуществить в пределах одной клиники.

Для того, чтобы выработать алгоритм применения ортезов любого уровня сложности с отработкой строгих показаний и противопоказаний к их применению, необходимо участие как оперирующего врача, так и врача ортопеда-ортезиста, для определения всех необходимых параметров изделия.

На кафедре травматологии, ортопедии и ВПХ МГМСУ с 2001 года в рамках курса лекций по ортопедии и травматологии уделяется внимание основам ортезирования. Студенты и врачи, проходящие курс переподготовки, получают данную информацию.

Также с этой целью нам представляется необходимым создание специальных курсов при ФПДО в высших медицинских учреждениях по обучению травматологов – ортопедов ортезированию. Причем, должно существовать как минимум две программы обучения: одна для врачей и другая – для техников с целью получения специального образования по изготовлению и подгонке сложных ортезов к конкретному пациенту. Необходима система создания кабинетов-мастерских по ортезированию с соответствующими специалистами в учреждениях, занимающихся оказанием помощи больным с травмами и заболеваниями опорно-двигательной системы.

ВЫВОДЫ

-

1. Ортезотерапию у травматологических больных следует применять на разных этапах лечения строго по показаниям. Своевременно примененная наружная иммобилизация приводит к положи-

- тельному исходу (консолидации перелома) после остеосинтеза в условиях выраженного посттравматического остеопороза. У больных с ложными суставами и дефектами костей к ортезированию

-

2. Назначение и применение ортезов на различных этапах лечения травматолого-ортопедического больного должно входить в лечебный процесс, а не использоваться только как восстановление безвозвратно утерянных функций уже у инвалидов, как происходит сегодня. Под этим мы понимаем не только сам факт назначения, но и включения ортезов в систему ОМС. Это позволит врачам своевременно применять необходимые методы иммобилизации на этапе лечения, а не только у пациентов,

-

3. Организация отделений консервативной реабилитационной ортопедии с мастерскими и спе-циалистами-ортезистами на базе крупных травматолого-ортопедических центров на сегодняшний день является необходимым. Данное подразделение должно входить в структуру клиники и работать над оптимизацией реабилитационного лечения травматолого-ортопедических больных после перенесенной травмы и обеспечивать раннюю активизацию и социализацию пациентов после хирургического лечения.

необходимо прибегать в тех случаях, когда более активная хирургическая тактика по различным причинам невозможна.

уже получивших инвалидность.