Преемственность принципов онкохирургии при выполнении оперативных вмешательств по поводу местнораспространенного рака прямой кишки в условиях комплексной терапии

Автор: Барсуков Ю.А., Мамедли З.З., Власов О.А., Алиев В.А., Кулушев В.М., Перевощиков А.Г., Дудаев З.А., Худоеров Д.Х.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Опыт работы онкологических учреждений

Статья в выпуске: 5 т.23, 2024 года.

Бесплатный доступ

Актуальность. При создании эффективных вариантов комплексного лечения местнораспространенного рака прямой кишки (МРРПК) немаловажным является соблюдение принципов онкологической адекватности при выполнении оперативных вмешательств. Цель исследования – показать основные принципы онкологической адекватности при выполнении операций по поводу местнораспространенного рака прямой кишки в условиях созданного нового варианта комплексной терапии. Материал и методы. Представлены основные принципы онкологической адекватности при выполнении операций по поводу МРРПК в условиях созданного нового варианта комплексной терапии с использованием полирадиомодификации (локальная СВЧ-гипертермия + внутриректальное введение полимерной композиции с Метронидазолом) в сочетании с полихимиотерапией (пероральное применение Капецитабина + внутривенное введение Оксалиплатина) на фоне пролонгированной лучевой терапии в режиме гипофракционирования. Результаты. Результаты применения созданного варианта комплексной неоадъювантной терапии в сочетании с соблюдением принципов онкологической адекватности изучены у 46 пациентов с МРРПК стадии T3сd–T4а N1c–2ab M0, CRM+, EMVI+. Анализ непосредственных результатов показал, что послеоперационные осложнения диагностированы у 4 (8,7 %) пациентов, летальных исходов не зафиксировано. При этом достигнут выраженный локальный контроль заболевания: рецидив рака диагностирован у 1 (2,2 %) пациента, отдаленные метастазы – у 4 (8,7 %), показатель 5-летней безрецидивной выживаемости составил 81,0 %, что значимо выше (p=0,02) по сравнению с 56,8 % при применении лучевой терапии в режиме классического фракционирования дозы в сочетании с приемом Капецитабина. Улучшение результатов при использовании созданного варианта комплексного лечения достигнуто как за счет соблюдения принципов онкологической адекватности, так и за счет усиления радиопоражаемости опухоли: лечебный патоморфоз III–IV степени достигнут у 35 (76,1 %) пациентов. Это позволило выполнить сфинктеросохраняющие операции у 33 (71,7 %) пациентов, причем при нижнеампулярной локализации рака – у 66,7 % (18 из 27). Заключение. Применение созданного варианта комплексного лечения местнораспространенного рака прямой кишки и соблюдение основных принципов онкологической адекватности позволили улучшить отдаленные результаты лечения данной нозологической формы за счет достижения выраженного локального контроля заболевания, что способствовало онкологически обоснованному расширению показаний к выполнению сфинктеросохраняющих операций.

Местнораспространенный рак прямой кишки, комплексное лечение, онкологическая адекватность, сфинктеросохраняющие операции

Короткий адрес: https://sciup.org/140307925

IDR: 140307925 | УДК: 616.351-006.6-089-085 | DOI: 10.21294/1814-4861-2024-23-5-85-92

Текст научной статьи Преемственность принципов онкохирургии при выполнении оперативных вмешательств по поводу местнораспространенного рака прямой кишки в условиях комплексной терапии

Актуальность

Эффективность лечения больных раком прямой кишки при отсутствии системной диссеминации в основном определяется характером местного распространения опухолевого процесса. Среди этих больных особенно неблагоприятной клинической формой является местнораспространенный рак прямой кишки (МРРПК). Однако в медицинской литературе термин МРРПК не имеет однозначного определения. Одни авторы относят к МРРПК первично нерезектабельные опухоли без системной диссеминации, другие – любые формы заболевания с наличием поражения параректальных лимфати- ческих узлов либо только опухоли, прорастающие тазовую брюшину или распространяющиеся на соседние органы [1–3]. В клинических рекомендациях ESMO (2017) к МРРПК отнесены опухоли со стадиями заболевания с T3cd c локализацией в нижнеампулярном и среднеампулярном отделах, c N1–2 при отсутствии поражения мышц леваторов, а также c EMVI+, однако без поражения мезоректаль-ной фасции (CRM-) [4]. В то же время группа признанных экспертов по лечению МРРПК в составе мультидисциплинарной интернациональной группы The Beyond TME Collaborative (BTMEC) пришла к заключению, что «к местнораспространенному раку прямой кишки относятся опухоли, для удаления которых в объеме R0-резекции, по результатам предоперационной МРТ, необходимо расширение объема резекции за пределы мезоректального слоя», т. е. когда имеется поражение мезоректальной капсулы, и в этом случае радикализм операции может быть достигнут только экстрафасциальным выделением и удалением прямой кишки, вплоть до выполнения экзентерации таза [5].

При такой характеристике МРРПК применением стандартных вариантов неоадъювантной комплексной терапии (например, химиолучевой) не всегда удается добиться удовлетворительных результатов лечения. По данным ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ, при использовании у больных МРРПК неоадъювантной химиолучевой терапии в пролонгированном режиме облучения удалось достоверно снизить частоту локорегионарных рецидивов с 22,6 до 11,4 % (p=0,0232), однако при этом безрецидивная выживаемость увеличилась только на 10,1 % (с 46,7 % – при хирургическом лечении до 56,8 % – при химиолучевой терапии) [6]. Поэтому в контексте дальнейшего улучшения отдаленных результатов лечения данной клинической формы рака прямой кишки актуальным является создание таких программ комплексного метода лечения, которые обладали бы более мощным канцерицидным воздействием на опухоль. Одним из направлений в улучшении результатов комплексного лечения больных раком прямой кишки является применение в неоадъювантном режиме концепции полирадиомодификации, основанной на использовании нескольких разнонаправленных радиомодификаторов в процессе лучевой терапии, приводящем к взаимному усилению (потенцированию) радиобиологических эффектов. Данная концепция предложена в РОНЦ им. Н.Н. Блохина и первоначально заключалась в применении двухкомпонентной программы радиомодификации (локальная СВЧ-гипертермия в сочетании с вну-триректальным подведением Метронидазола) на фоне лекарственной терапии в режиме «короткого» курса лучевой терапии [1].

В дальнейшем данная концепции была реализована в ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ при создании новых вариантов комплексного лечения больных раком прямой кишки – как резектабельного, так и местнораспространенного, – с использованием, соответственно, «коротких» и «пролонгированных» курсов лучевой терапии [1]. Однако даже усиливая радиопоражаемость опухоли, особенно при лечении больных с МРРПК, невозможно добиться заметного улучшения отдаленных результатов комплексного лечения без скрупулезного соблюдения онкологических принципов при выполнении оперативных вмешательств.

Цель исследования – показать технические особенности и возможные ошибки при соблюдении принципов онкологической адекватности при оперативных вмешательствах по поводу местнораспространенного рака прямой кишки при использования нового варианта комплексной терапии.

Материал и методы

Многолетний опыт хирургического лечения больных раком прямой кишки (РПК) в ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» РФ позволил сформулировать следующие онкологические принципы, которые лежат в основе выполнения онкохирургических вмешательств: онкологическая адекватность; максимальная безопасность, высокая функциональность [7]. Среди указанных онкологических принципов соблюдение онкологической адекватности при выполнении оперативных вмешательств является одним из важнейших условий в улучшении результатов лечения больных раком прямой кишки и заключается в реализации следующих положений: экстрафасциальное выделение прямой кишки при местнораспространенном раке с визуализацией тех анатомических структур малого таза, которые свидетельствуют об адекватности ее выполнения (анатомические ориентиры); онкологически обоснованные дистальная граница пересечения прямой кишки и необходимый объем удаляемой параректальной клетчатки в зависимости от локализации опухоли в прямой кишке; обоснованность с онкологических позиций при местнораспространенном раке прямой кишки, локализованном на передней полуокружности, совместного удаления фасции Денонвилье и ме-зоректальной фасции.

В 1931 г. A.L. Abel впервые описал детали выполнения мезоректальной эксцизии при РПК [8]. В 50-х гг. ХХ века советский хирург С.А. Холдин представил новую методологию хирургических вмешательств по поводу РПК, основанную на принципах фасциально-футлярного иссечения [9]. В последующем английский хирург R.J. Heald выступил активным популяризатором хирургических вмешательств на прямой кишке с иссечением ме-зоректальной фасции, данная методика получила название тотальной мезоректумэктомии (ТМЕ). Выполнение ТМЕ позволило улучшить локальный контроль и отдаленные результаты лечения, что послужило основанием для ее возведения в ранг «золотого стандарта» [10].

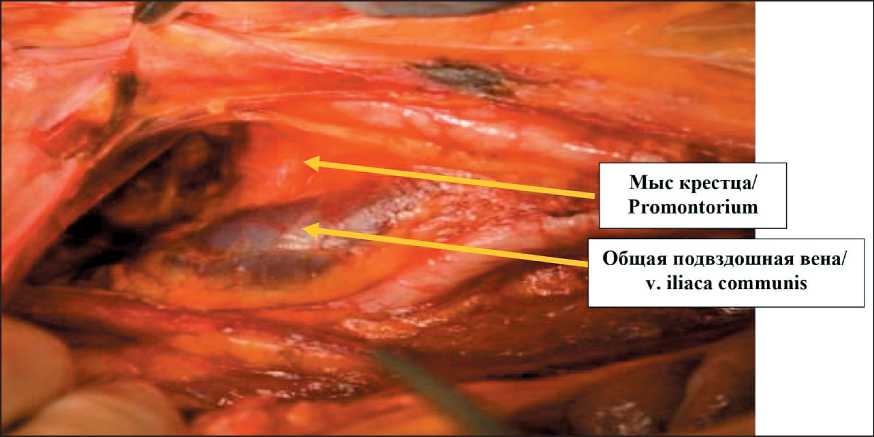

Мезоректальная фасция представляет собой фиброзный тяж, который определяет латеральный край резекции при выполнении тотальной мезо-ректумэктомии. При местнораспространенном раке, когда при МРТ диагностировано поражение мезоректальной фасции, показано выделение прямой кишки экстрафасциально до мышц тазового дна. При технически правильно выполненном экс-трафасциальном выделении прямой кишки слева должна визуализироваться общая подвздошная вена (рис. 1).

Рис. 1. Визуальная картина после экстрафасциального удаления прямой кишки и двусторонней подвздошной лимфаденэктомии. Примечание: рисунок выполнен авторами Fig. 1. Visualization of the common iliac vein after extrafascial excision of the rectum and bilateral iliac lymphadenec-tomy. Note: created by the authors

Следующим важнейшим моментом в соблюдении принципов онкологической адекватности является определение онкологически обоснованного уровня пересечения прямой кишки дистальнее опухоли при различных локализациях ее в прямой кишке. В настоящее время принято считать, что уровень пересечения прямой кишки при локализации рака в верхне- и среднеампулярном отделах должен быть не менее 2 см от дистального края опухоли, но объем удаляемой параректальной клетчатки при данных локализациях опухоли должен быть больше. Исследование по изучению частоты ретроградного метастазирования при различной локализации опухоли в прямой кишке, проведенное в ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ, позволило получить следующие результаты [1]: из 1245 лимфатических узлов, выделенных у 93 пациентов, у 45 (48,4 %) имелось их метастатическое поражение. При этом у 3 (21,4 %) из 14 пациентов с верхнеампулярной локализацией опухоли диагностированы ретроградные метастазы в лимфатические узлы мезоректума на расстоянии 3–4 см от нижнего края опухоли. В связи с этим уровень дистальной границы резекции параректальной клетчатки должен располагаться не менее чем на 5 см от дистальной границы опухоли. При локализации опухоли в среднеампулярном отделе прямой кишки у 7 (15,6 %) из 45 пациентов диагностированы метастазы в ретроградно расположенных лимфатических узлах параректальной клетчатки также на расстоянии 3–4 см от дистального края опухоли. Поэтому оптимальный уровень резекции дистальной границы резекции мезоректума при среднеампулярной локализации рака также должен быть не менее 5 см от дистального края опухоли.

При соблюдении указанного уровня резекции мезоректума с онкологических позиций является допустимым выполнение одного из видов сфинктеросохраняющих операций: низкой передней резекции или брюшно-анальной резекции прямой кишки. Несоблюдение данного технического приема приводит к сохранению части параректальной клетчатки с возможными метастазами опухоли в лимфатических узлах, что может являться причиной возникновения локорегионарных рецидивов рака.

Следующим моментом соблюдения принципа онкологической адекватности являются особенности внутристеночного распространения МРРПК при локализации его на передней полуокружности прямой кишки. В этом месте параректальная клетчатка не столь выражена (толщина ее не более 1 мм) и поэтому при выполнении мезоректумэк-томии нецелесообразно осуществлять выделение прямой кишки по мезоректальной фасции, а необходимо удалять мезоректальную фасцию вместе с фасцией Денонвилье. При данной локализации опухоли, особенно в случае МРРПК, выполнение мезоректумэктомии без удаления фасции Денон-вилье может привести к оставлению части мезо-ректума с пораженными лимфатическими узлами, что снижает радикальность операции.

Тесное соприкосновение двух этих фасций (ме-зоректальной фасции и фасции Денонвилье) при локализации МРРПК на передней полуокружности кишки определяет и выбор методики проведения неоадъювантной лучевой или химиолучевой терапии. Для достижения максимальной редукции опухоли и повышения радикальности оперативного вмешательства показано проведение «пролонгированного», а не «короткого» курса лучевой терапии, с ожиданием эффекта облучения в течение 6–8 нед.

Особенно важным является соблюдение принципов онкологической адекватности оперативных вмешательств при локализации МРРПК в нижнеампулярном отделе, поскольку отдаленные результаты лечения у таких пациентов являются наихудшими по сравнению с опухолями проксимальных отделов прямой кишки. Худшие результаты при локализации опухоли в этом отделе прямой кишки определяет высокая частота метастатического поражения лимфатических узлов параректальной клетчатки. Из 93 пациентов у 34 (36,6 %) опухоль локализовалась в нижнеампулярном отделе прямой кишки, у 21 (61,8 %) – выявлено метастатическое поражение лимфатических узлов параректальной клетчатки [1].

Другим негативным фактором, ухудшающим отдаленные результаты лечения при раке нижнеампулярного отдела прямой кишки, является невы-раженность параректальной клетчатки (толщина не больше 1 мм), что при МРРПК приводит к тесной лимфогематогенной взаимосвязи этого отдела прямой кишки с органами мочеполовой системы, снижая радикальность выполняемых операций. Учитывая данное положение, при комплексном лечении МРРПК, особенно при планировании сфинктеросохраняющих операций, необходимо добиваться максимальной редукции опухоли, чтобы обеспечить негативный латеральный край резекции при выполнении оперативных вмешательств. Для решения этой задачи в ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» создана оригинальная программа комплексного метода лечения больных раком прямой кишки, основанная на применении концепции полирадиомодификации (локальная СВЧ-гипертермия + полимерная композиция с Метронидазолом) в сочетании с полихимиотерапией (Капецитабин + Оксалиплатин) в процессе пролонгированного курса лучевой терапии в режиме гипофракционирования до СОД 40 Гр [11].

Инновационным моментом в этой программе комплексного лечения больных раком прямой кишки является создание новой лекарственной формы Метронидазола – биополимерная композиция на основе гидрогелевой структурированной биополимерной матрицы, состоящей из биополимера альгината натрия с вязкостью 2,63 Па с добавлением 2 % раствора ДМСО с инкорпорированным в нее лекарственным препаратом Метронидазол в концентрации 9 % [11].

При использовании данной лекарственной формы удается достичь радиосенсибилизирующей концентрации препарата в опухоли (более 150 мг/г) и поддерживать ее в течение 8 ч при обеспечении его умеренной токсичности [1]. Длительный контакт Метронидазола происходит за счет набухания и биодеструкции полимерной основы, определяемой как свойствами самого полимера, так и первоначальной вязкостью системы. Альгинат натрия, входящий в состав композиции, обеспечивает необходимую вязкость геля, удобную для длительного удержания его в полости прямой кишки, а содержащиеся микроэлементы (дериваты бурых морских водорослей) способствуют стиханию воспалительных явлений, снижают кровоточивость и ускоряют регенерацию тканей.

Наряду с созданием оригинальной методики комплексного лечения МРРПК в ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ модифицирована техника выполнения брюшно-анальной интерсфинктерной резекции прямой кишки с субтотальной демукозацией анального канала на прокторетракторе проксимальнее зубчатой линии и с формированием двухрядного колониального анастомоза [1]. При данном варианте оперативного вмешательства формирование превентивной коло-стомы не является обязательной процедурой.

Статистический анализ проводился с помощью программы Statistica v.13.3 TIBCO Software Inc. Оценивались показатели частоты возникновения локорегионарных рецидивов и отдаленных метастазов. Показатели 5-летней безрецидивной выживаемости определялись методом множительных оценок Каплана–Мейера, достоверность различий показателей – лог-ранговым критерием. Статистически значимым различие считалось при р<0,05.

Результаты

Результаты применения принципов онкологической адекватности при использовании созданного нового варианта комплексной неоадъювантной терапии изучены у 46 пациентов с МРРПК стадии T3сd–4а N1c–2ab M0, CRM+, EMVI+. Анализ непосредственных результатов показал, что послеоперационные осложнения диагностированы лишь у 4 (8,7 %) пациентов и не зафиксировано ни одного летального исхода. Представленная программа комплексного лечения в сочетании с соблюдением описанных выше принципов онкологической адекватности позволила добиться выраженного локального контроля заболевания, при котором локорегионарный рецидив рака диагностирован только у 1 (2,2 %) пациента, отдаленные метастазы – у 4 (8,7 %), показатель 5-летней безрецидивной выживаемости составил 81,0 % [11], что значимо выше (p=0,02) по сравнению с 56,8 % при лучевой терапии в режиме классического фракционирования дозы в сочетании с приемом Капецитабина [6]. Следует отметить, что достижение таких отдаленных результатов в лечении пациентов с высоким риском прогрессирования заболевания (со степенью распространения опухолевого процесса T3сd–4а N1c–2ab M0, CRM+, EMVI+) стало возможным за счет усиления радиопоражаемости опухоли, что наглядно отражено в показателях лечебного патомор-фоза. Изучение лечебного патоморфоза, оцененного по классификации Г.А. Лавниковой с соавт. [12] и O. Dworak et al. [13], показало, что при использовании данного варианта комплексной терапии выраженный лечебный патоморфоз III–IV степени достигнут у 35 (76,1 %) пациентов. Это позволило выполнить сфинктеросохраняющие операции у 71,7 % (33 из 46) пациентов, причем при нижнеампулярной локализации рака – у 66,7 % (18 из 27).

Заключение

Достижение приемлемых с онкологических позиций отдаленных результатов лечения рака прямой кишки с высоким риском прогрессирования, в том числе МРРПК, возможно только в условиях комплексного подхода с использованием «пролонгированной» программы лучевой терапии. Это находит свое подтверждение в полученных отдаленных результатах созданного нового варианта комплексного лечения с использованием «пролонгированного» курса лучевой терапии в режиме гипофракционирования в сочетании с полирадиомодификацией и программой полихимиотерапии. Улучшение отдаленных результатов комплексного метода лечения не представляется возможным без неукоснительного соблюдения принципов онкохирургии, заключающихся в соблюдении адекватной дистальной границы резекции прямой кишки и объема удаляемой мезоректальной клетчатки. Наряду с повышением эффективности лечения при использовании комплексной неоадъювантной терапии также удается достичь достаточно высокой частоты выполнения сфинктеросохраняющих операций, особенно при поражении нижнеампулярного отдела прямой кишки, что способствует повышению уровня социальной и трудовой реабилитации пациентов.

Список литературы Преемственность принципов онкохирургии при выполнении оперативных вмешательств по поводу местнораспространенного рака прямой кишки в условиях комплексной терапии

- Barsukov Yu.A. Rak pryamoi kishki i anal'nogo kanala: perspektivy kombinirovannogo lecheniya. Rukovodstvo dlya vrachei. M., 2019. 856 s.

- Capirci C., Rubello D., Pasini F., Galeotti F., Bianchini E., Del Favero G., Panzavolta R., Crepaldi G., Rampin L., Facci E., Gava M., Banti E., Marano G. The role of dual-time combined 18-fuorodeoxyglucose positron emission tomography and computed tomography in the staging and restaging workup of locally advanced rectal cancer, treated with preoperative chemoradiation therapy and radical surgery. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2009; 74(5): 1461-9. https://doi.org/10.1016/j.ijrobp.2008.10.064.

- Horisberger K., Treschl A., Mai S., Barreto-Miranda M., Kienle P., Ströbel P., Erben P., Woernle C., Dinter D., Kähler G., Hochhaus A., Post S., Willeke F., Wenz F., Hofheinz R.D.; MARGIT (Mannheimer Arbeitsgruppe für Gastrointestinale Tumoren). Cetuximab in combination with capecitabine, irinotecan, and radiotherapy for patients with locally advanced rectal cancer: results of a Phase II MARGIT trial. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2009; 74(5): 1487-93. https://doi.org/10.1016/j.ijrobp.2008.10.014.

- Glynne-Jones R., Wyrwicz L., Tiret E., Brown G., Rödel C., Cervantes A., Arnold D.; ESMO Guidelines Committee. Rectal cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2017; 28(s4): 22-40. https://doi.org/10.1093/annonc/mdx224. Erratum in: Ann Oncol. 2018; 29(s4). https://doi.org/10.1093/annonc/mdy161.

- The Beyond TME Collaborative. Consensus statement on the multidisciplinary management of patients with recurrent and primary rectal cancer beyond total mesorectal excision planes. Br J Surg. 2013; 100(8): 1009-14. https://doi.org/: 10.1002/bjs.9192.

- Barsukov Yu.A., Tkachev S.I., Mamedli Z.Z., Aliev V.A., Vlasov O.A., Vainson A.A., Perevoshchikov A.G., Kulushev V.M., Ivanov S.V., Khailenko V.A., Nikolaev A.V., Oltarzhevskaya N.D., Korovina M.A., Kovaleva Yu.Yu., Dudaev Z.A. Kompleksnoe lechenie bol'nykh rakom pryamoi kishki: metodicheskie rekomendatsii. M., 2023. 56 s.

- Davydov M.I. Etyudy onkokhirurgii. M., 2009. 46 s.

- Abel A.L. The modern treatment of cancer the colon and rectum. Milwaukee Proc. 1931; 296-300. Tsit. po: Büchler M.W., Heald R.J., Ulrich B., Weits J. (eds). Rectal Cancer Treatment. Springer, Berlin, 2005. 280 p.

- Kholdin S.A. Zlokachestvennye novoobrazovaniya pryamoi kishki. L., 1955. 360 s.

- Heald R.J., Husband E.M., Ryall R.D. The mesorectum in rectal cancer surgery - the clue to pelvic recurrence? Br J Surgery. 1982; 69(10): 613-16.

- Barsukov Yu.A., Mamedli Z.Z., Tkachev S.I., Aliev V.A., Vlasov O.A., Perevoshchikov A.G., Oltarzhevskaya N.D., Korovina M.A., Dudaev Z.A., Goncharov S.V., Ivanov S.M. Metodologicheskie aspekty kompleksnoi terapii mestnorasprostranennogo raka pryamoi kishki. Onkologiya. Zhurnal im. P.A. Gertsena. 2024; 13(3): 20-26. https://doi.org/10.17116/onkolog20241303120.

- Lavnikova G.A., Gosh T.E., Talalaeva A.V., Kobozeva S.A, Chervonnaya L.V. Gistologicheskii metod kolichestvennoi otsenki stepeni luchevogo povrezhdeniya opukholi. Meditsinskaya radiologiya. 1978; 23(3): 6-9.

- Dworak O., Keilholz L., Hoffmann A. Pathological features of rectal cancer after preoperative radiochemotherapy. Int J Colorectal Dis. 1997; 12(1): 19-23. https://doi.org/10.1007/s003840050072.