Преимущества применения гликольных композиций

Автор: Синельников А.А., Синицкий А.И., Голуб Н.В.

Журнал: Научный форум. Сибирь @forumsibir

Рубрика: Природопользование природопользование

Статья в выпуске: 4 т.2, 2016 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140220379

IDR: 140220379

Текст статьи Преимущества применения гликольных композиций

Возможность нагрева ТЭГа до более высоких температур является преимуществом перед ДЭГом. Оно связано с возможностью его регенерации без применения вакуума до концентрации 98,1% масс. Для ДЭГа этот показатель составляет 96,7% масс. Такими растворами гликолей при температуре контакта 25°С, в условиях равновесия, газ можно осу-

Отсюда следует, что в случае неэффективной работы системы вакуумирования в установке регенерации гликоля при осушке газа раствором ДЭГа получить кондиционный газ будет невозможно. В тоже время при использовании ТЭГа газ будет близок к кондиционному [1].

Важным преимуществом ТЭГа является низкое давление его насыщенных паров. Это обеспечит меньшие потери ТЭГа с осушенным газом в паровой фазе. Снижение потерь гликоля при использовании ТЭГа может составлять 0,2-1,5 г/1000 м3 газа в интервале температур 10-20°С, наиболее характерных для установок осушки газа, работающих без ДКС на входе. Эта величина более существенна при температурах контакта 30-40°С и выше.

Нужно отметить, что низкое давление насыщения паров ТЭГа обеспечит его меньшие потери с рефлюксной жидкостью. Потери ДЭГа в размере 10–15 % приходятся на рефлюксную жидкость, с учетом чего можно полагать, что переход на ТЭГ позволит уменьшить потери гликоля на величину 5 г/1000 м3 осушаемого газа. Наиболее существенным отличием между рассматриваемыми гликолями является растворимость в них тяжелых углеводородов. Этот показатель у ТЭГа значительно выше, что является основным недостатком использования ТЭГа при осушке [2].

Для выяснения эффективности работы абсорберов ЯГКМ при применении в качестве осушителя ТЭГа были проведены исследования в условиях установившегося технологического режима работы [3].

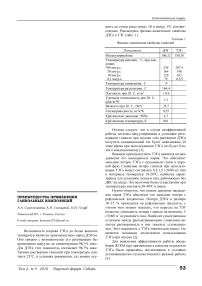

Таблица 2

Равновесная точка росы газа при осушке растворами

|

Температура контакта, ˚С |

Концентрация раствора, % масс. |

|||||||

|

98,0 |

99,0 |

99,5 |

99,9 |

|||||

|

ДЭГ |

ТЭГ |

ДЭГ |

ТЭГ |

ДЭГ |

ТЭГ |

ДЭГ |

ТЭГ |

|

|

5 |

-24,0 |

-31,5 |

-31,7 |

-38,0 |

-36,0 |

-44,0 |

- |

-59,5 |

|

10 |

-20,6 |

-27,1 |

-28,5 |

-35,3 |

-34,5 |

-42,7 |

-46,1 |

-56,4 |

|

20 |

-14,4 |

-20,0 |

-21,7 |

-28,4 |

-27,8 |

-35,0 |

-41,9 |

-51,4 |

|

30 |

-6,2 |

-13,3 |

-15,2 |

-22,5 |

-21,7 |

-27,8 |

-38,4 |

-45,7 |

|

35 |

-2,4 |

-8,0 |

-11,5 |

-18,5 |

-18,8 |

-25,1 |

-35,9 |

-43,4 |

|

40 |

+0,7 |

-5,0 |

-9,2 |

-15,8 |

-15,8 |

-23,0 |

-33,9 |

-39,5 |

В процессе испытаний замерены: давление газа, кгс/см2; гидравлическое сопротивление аппарата и его фильтрующей секции, кгс/см2; температура газа, °С; температура подаваемого ТЭГа, °С; производительность аппарата по газу, тыс. м3/час; массовый расход ТЭГа, кг/час; концентрация подаваемого в абсорбер ТЭГа, % масс.; концентрация насыщенного ТЭГа, % масс.; точка росы осушенного газа по влаге, °С; унос ТЭГа с газом, мг/м3; поступление ТЭГа на фильтрующую секцию абсорбера, л/мин.

В абсорберах капельный унос жидкости с газом определялся по методике прибором ГПР, разработанным ЦКБН. В виду малых величин уноса ТЭГа с газом и для сокращения времени замеров , унос определялся весовым методом. Точка росы определялась прибором «Харьков 1М» [4].

В результате проведенного обследования установлено:

Ha режимах: производительность абсорбера: – 340-365 тыс. м3/час; часовая подача РТЭГ – 26502980 кг/час; давление в абсорбере – 70,2-72,5 кгс/см2; температура контакта – 7,2-7,4°С; обеспечивается точка росы осушаемого газа – 19,5-20,8°С; Унос ТЭГа с газом составляет 4,5-14 мг/м3 газа

При подаче РТЭГа на пятую контактную тарелку достигается более глубокая точка росы осушенного газа; при подаче РТЭГа на третью тарелку уменьшается поступление ТЭГа в секцию фильтрующих патронов, что способствует существенному увеличению межремонтного срока эксплуатации абсорбера [5].

По результатам проведенного обследования установлено: установка регенерации обеспечивает получение концентрации РТЭГа в пределах 98-99% масс; потери ТЭГа с рефлюксом составляют порядка 0,5% масс., за исключением случаев, когда нарушается режим работы колонны с испарителем.

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: проведенные испытания подтвердили основные положения о преимуществе использования ТЭГа вместо ДЭГа на УКПГ Ямсо-вейского ГКМ; технологические потери ТЭГа (унос из абсорберов и регенератора) не превышают 20 мг/м3 газа; абсорбер обеспечивает точку росы по влаге не выше минус 20°С при температуре контакта 7,2-7,4 °С и концентрации РТЭГа – 98,5% масс.; блок регенерации ТЭГа обеспечивает получение концентрации ТЭГа 98,6% масс.

При атмосферном давлении, производительность блока регенерации 20 м3/час и температура в испарителе 185-190 °С.

ТЭГ является более дорогим абсорбентом, он дороже ДЭГа в четыре раза. Расчеты, опирающиеся на тот факт, что потери последнего с сухим газом так же в четыре раза выше по сравнению с ТЭГом, подтверждают выгодность использования ТЭГа. При осушке газа ДЭГом необходимо тратить дополнительную энергию для создания вакуума в десорбере, что приводит к дополнительному повышению затрат на использование ДЭГа.

При регенерации ДЭГа разница между температурой разложения и рабочей температурой системы составляет не более 4с, что вызывает его частичную деструкцию и, соответственно, снижение качества осушки газа. Для нейтрализации элементов разложившегося ДЭГа необходимо добавлять специальные присадки, что влечет дополнительные затраты не только на приобретение, но и хранение реагента.

Таким образом, анализ показал, что с технологической точки зрения ТЭГ имеет ряд значительных преимуществ по сравнению с ДЭГом, но имеет большую цену. Однако совокупность таких факторов как более низкий расход, более низкая допустимая концентрация регенерированного раствора, более низкие потери с осушенным газом обеспечивают благоприятные условия для использования ТЭГа в абсорбционной технологии осушки природного газа.

Список литературы Преимущества применения гликольных композиций

- Грачев С.И., Стрекалов А.В., Хусаинов А.Т. Повышения уровня контроля и управления систем ППД посредством создания универсальной модели//Научно-технический журнал «Известия вузов. Нефть и газ». -2016. -№ 4. -С. 37-44.

- Грачев С.И., Стрекалов А.В., Хусаинов А.Т. Соответствие вычислительных систем гидродинамических моделей природным и техногенным процессам нефтегазодобычи//Вестник Тюменского государственного университета. Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика. -2015. -№ 1. -С. 127

- Грачев С.И., Стрекалов А.В., Хусаинов А.Т. Стохастикоаналитическая модель гидросистемы продуктивных пластов для исследования проводимостей между скважинами//Научнотехнический журнал Известия вузов. Нефть и газ. -2016. -№ 4. -С. 37-44.

- Стрекалов А.В., Хусаинов А.Т., Стрекалов В.Е. Моделирование транспортной гидравлической системы//Научно-технический журнал Нефтегазовое дело -2014. -Том 12-3, № 3. -C. 64-69.