Пренатальная диагностика пузырно-мочеточникового рефлюкса

Автор: Дерюгина Л.А., Морозов Д.А., Куликова Т.Н., Горемыкин И.В., Лернер Л.А., Ильичева Ю.А., Долгов Б.В., Жарков Д.А.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Урология

Статья в выпуске: 2 т.3, 2007 года.

Бесплатный доступ

Целью настоящего сообщения явилось выявление ультразвуковых антенатальных признаков наличия у плода пузырно-мочеточникового рефлюкса. Функциональный подход с использованием пренатальной ультразвуковой цистометрии при естественном наполнении был применен для изучения уродинамики у 54 плодов 19 -40 недель гестации (72 исследования) с наличием расширения верхних мочевых путей. Синхронная регистрация размеров мочевого пузыря и расширенных лоханок в пределах микционного цикла позволила констатировать функциональный характер уродинамической обструкции верхних мочевых путей. Наличие одно - двустороннего расширения лоханок, иногда в сочетании с уретерэктазией, нестабильные размеры лоханок и вариабельность их в пределах микционного цикла свидетельствуют о вероятном наличии у плодов пузырно-мочеточникового рефлюкса.

Короткий адрес: https://sciup.org/14916639

IDR: 14916639

Текст научной статьи Пренатальная диагностика пузырно-мочеточникового рефлюкса

Саратовс^ий ^ос^дарственный медицинс^ий ^ниверситет, Саратовс^ий НИИ ^роло^ии

Целью настояще^о сообщения явилось выявление ^льтразв^^овых антенатальных призна^ов наличия ^ плода пузырно-мочеточникового рефлюкса. Функциональный подход с использованием пренатальной ультразвуковой цистометрии при естественном наполнении был применен для изучения уродинамики у 54 плодов 19-40 недель гестации (72 исследования) с наличием расширения верхних мочевых путей. Синхронная регистрация размеров мочево^о п^зыря и расширенных лохано^ в пределах ми^ционно^о ци^ла позволила ^онстатировать функциональный характер уродинамической обструкции верхних мочевых путей. Наличие одно -двустороннего расширения лоханок, иногда в сочетании с уретерэктазией, нестабильные размеры лоханок и вариабельность их в пределах микционного цикла свидетельствуют о вероятном наличии у плодов пузырно-мочеточникового рефлюкса.

THE PRENATAL ULTRASOUND MARKERS OF VESICOURETERAL REFLUX

The aim of the study is to evaluate the prenatal differentiation diagnostic program for identification of urinary tract abnormalities to find ultrasonographic signs of fetal vesicoureteral reflux. «Prenatal ultrasound cystometry with natural filling» – was used for dynamic control of fetal urinary tract in cases (72 investigations, 54 fetuses) when the distention of upper urinary tract was noted in 19–40 weeks of gestation. The simultaneous measurement of the renal pelvis and the bladder during the micturition cycling detected the urodynamic variant of upper urinary tract obstruction. The presence of uni- or bilateral renal pelvic (and ureter) distention, the variation of pelvic size (ureter) during micturition cycling simultaneously with variations of bladder size are highly predictive of fetal vesicoureteral reflux.

Стой^ое ^величение ^оличества новорожденных с поро^ами развития МВС ставит перед детс^ими врачами задач^ их ранне^о выявления и дифференцирования. В стр^^т^ре причин развития хроничес-^ой почечной недостаточности среди детс^о^о населения России врожденные поро^и поче^ и мочевы -водящей системы занимают вед^щее место, составляя 65% [1]. К сожалению, ^линичес^ая диа^ности^а позволяет выявить меньше 25% патоло^ии мочевыводящего тракта у детей до 1 года и около 55% - у детей до 5 лет [2]. Эффе^тивность пренатальной ^льтразв^^овой диа^ности^и превышает эти значения до 78 – 91% и дает большие надежды на ма^си-мально раннее выявление поро^а [3].

В настоящее время детс^ая ^роло^ия и пренатальная диа^ности^а объединили свои ^силия в из^чении антенатально^о периода развития аномалий мочевыделительной системы, дав начало новом^ направлению – антенатальной ^роло^ии. Современная ^роло-^ия стоит перед необходимостью создания высо^о-^ачественных диа^ностичес^их методов по выявлению и дифференциальной диа^ности^е вариантов патоло^ичес^о^о развития мочевыделительной системы ^ плода, позволяющих предопределить про^ноз и исход диа^ностир^емо^о патоло^ичес^о^о состоя -ния. Становится реальным создание про^рамм по снижению числа тяжелых поро^ов развития за счет их профила^ти^и, пренатальной ^орре^ции, обосно-ванно^о и ранне^о лечения в постнатальном периоде, что в ^онечном ито^е предопределит ^ачество и эффе^тивность лечения детей ^роло^ичес^о^о профиля.

П^зырно-мочеточни^овый рефлю^с (ПМР) является врожденной аномалией развития, при ^оторой имеется нар^шение замы^ательной ф^н^ции ^рете- ро-вези^ально^о со^стья, приводящее ^ обратном^ то^^ мочи из нижних в верхние отделы мочевыво-дяще^о тра^та, повышению вн^тримочеточни^ово^о и лоханочно^о давления, ^^нетению со^ратительной а^тивности мочеточни^а и лохан^и, лоханочно-почечным рефлю^сам. Расстройства ^родинами^и способ-ств^ют рецидивир^ющем^ течению пиелонефрита с послед^ющим нар^шением стр^^т^ры и ф^н^ции поч^и, развитию рефлю^с-нефропатии (в 44% сл^-чаев) и артериальной ^ипертензии, создавая ^р^пп^ высо^о^о рис^а по хроничес^ой почечной недостаточности [2, 4, 5].

Пато^енез нар^шений замы^ательной ф^н^ции ^ретеровези^ально^о со^стья сложен и мно^о^омпо-нентен. Дале^о не все^да поро^ развития ^ретерове-зи^ально^о со^стья (УВС) является единственной причиной развития п^зырно-мочеточни^ово^о рефлю^-са. Рез^льтаты проведения мно^оплановых ^родина-мичес^их исследований по^азали, что ^ подавляю-ще^о большинства больных возни^новение ПМР определяет не поро^ развития УВС, а п^зырно-мо-четочни^овая дисф^н^ция, первый ^омпонент ^ото-рой представлен ^иперрефле^торными формами дисф^н^ции п^зыря, а второй – э^ставези^ализаци-ей е^о вн^трип^зырно^о ^омпонента [4]. Та^им образом, нар^шения ф^н^ции детр^зора являются весомым звеном в развитии поражения верхних мочевых п^тей, что об^словливает или значительно отя-^ощает течение ПМР [6] .

В возрасте до 15 лет ПМР диа^ностир^ется в 0,4– 1,8% сл^чаев (Ransley P.G., 1978) [5]. Высо^ий процент встречаемости данной патоло^ии и сложность пато^енеза являются причинами противоречивых ре^омендаций по выбор^ метода ^орре^ции ПМР и неоднозначности пол^чаемых рез^льтатов, что зас-июнь тавляет детских урологов искать новые решения данной проблемы, в том числе и в направлении антенатальной диагностики, а в последующем и антенатальной коррекции.

Целью настоящей работы было выявление ультразвуковых антенатальных признаков наличия у плода пузырно-мочеточникового рефлюкса. Представленные данные являются рез^льтатом длительных исследований в области антенатальной урологии, проводимых совместными усилиями детских урологов и врачей ультразвуковой диагностики акушерского профиля в несколько этапов - от выделения ^р^ппы диспансерно^о антенатально^о наблюдения до постнатально^о рент^еноло^ичес^о^о подтверждения у ряда наблюдаемых детей наличия ПМР [7, 8, 9]. Это позволило, проведя ретроспективный анализ антенатальных данных, выделить наиболее значимые признаки, характерные для функциональных вариантов нарушения уродинамики верхних мочевых путей и свойственные ПМР.

Материалы и методы исследования

Наличие расширенной лоханки плода определило состав группы диспансерного наблюдения. Мы ориентировались на верхнюю ^раниц^ нормы для переднезаднего размера почечной лоханки: во втором триместре - 4-5 мм, в третьем - 7-8 мм.

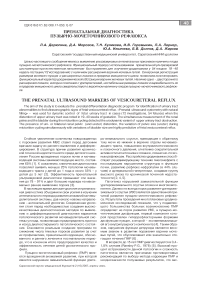

Пиелоэктазия диагностирована при сроке гестации 19-38 недель, ее размеры варьировались от 5 до 39 мм в 84 случаях (рис. 1).

Обследованная группа была достаточно разнообразна по характеру патологии плодов и по патологическим состояниям, которые сопровождали течение беременностей. У плодов обследованной группы, помимо наличия пиелоэктазии, структурные пороки почек (аплазия, мультикистоз, удвоение почки) отмечены в 5 случаях, изолированные и сочетанные пороки других органов и систем - в 15. В 9 случаях это закончилось прерыванием беременности и перинатальной гибелью ребенка.

Течение беременностей проходило на фоне отягощенного соматического (67,5%), гинекологического и акушерского анамнеза (55,6%) и сопровождалось наличием многоводия (21,5%), маловодия (13,5%), угрозы прерывания беременности (44,3%), токсикоза (16%), гестоза (18,1%), анемии (21,5%), нарушением маточно-плацентарного кровотока (47,2%), инфицированием генитальными инфекциями (40,9%). При анализе состояния плодов в исследуемой группе отмечено наличие хронической внутриутробной гипоксии плода - в 35,6%, фетоплацентарной недостаточности - в 41,6%, задержки внутриутробного развития - в 19% и недоношенности - в 9,5% случаев.

Использование функционального подхода к изучению фетальной уродинамики у плодов с пиелоэктазией в ряде случаев позволило нам констатировать вариабельность передне-заднего размера дилатированной лоханки в процессе фетального мик-ционного цикла. Диагностический алгоритм дифференциальной диа^ности^и поро^ов развития мочевой системы, определяющий характер нарушения уродинамики верхних мочевых путей (органический или функциональный) в зависимости от микционного цикла плода, был разработан с использованием метода пренатальной ^льтразв^^овой динамичес^ой пиелоцистометрии, который заключался в синхронном мониторировании объема мочево^о п^зыря и размеров расширенных лоханок [7].

На этом основании выделены ^р^ппы плодов с дифференцированными формами пренатальной пиелоэктазии, для каждой из которых были характерны различные виды зависимости от функционального состояния мочевого пузыря, позволяющие определить органические или функциональные варианты обструкции, вызвавшие расширение лоханок. Помимо плодов со стабильной пиелоэктазией, обусловленной ор^аничес^ими вариантами обстр^^ции мочеточника (18 плодов сроком гестации 26-38 недель, 24 исследования), а также группы фатальных пиелоэктазий (6 плодов 24 - 34 недель гестации) с наличием двусторонней дилатации и дисплазии верхних мочевых путей, выделена группа плодов с нестабильной пиелоэктазией (49, рис. 2) которая к концу беременности саморазрешилась в 5 случаях.

В наших наблюдениях у 17 пациентов расширение лоханок от 9 до 22 мм сочеталось с расширением мочеточников (7-18 мм). В этой группе изменение размеров лоханки и, как правило, расширенного мочеточника происходило в зависимости от наполнения и опорожнения мочевого пузыря. Это позволило констатировать пузырную зависимость расширенной лоханки и мочеточника от наполнения мочевого пузыря и диагностировать функциональный характер уродинамической обструкции, вызвавшей пиелоэктазию (рис. 3).

Расширение мочеточника также носило динамический характер и различалось по степени выраженности (рис. 4). Это позволило выделить перемежаю-щ^юся виз^ализацию мочеточни^а в зависимости от фазы заполнения или опорожнения мочевого пузыря и постоянную визуализацию расширенного мочеточника и вариабельность его размеров, что при следующей стадии усугублялось извитым ходом и наличием изгибов. Данная градация расширения моче-точни^а свидетельствовала о степени выраженности ПМР и нашла свое подтверждение данными постнатального обследования.

Из^чение ^родинами^и нижних мочевых п^тей ^ плодов с подтвержденными в постнатальном периоде ПМР позволило констатировать у 10 из 11 пациентов признаки нарушения резервуарной, адаптационной и эвакуаторной функций детрузора, проявления детрузорно-сфинктерной диссинергии, расстройства мочевыведения. Это проявилось изменением показателей максимального объема мочевого пузыря, множественными его сокращениями в процессе наполнения и изменением конфигурации восходящего сегмента цистографической кривой, многократными сокращениями и увеличением продолжительности опорожнения, неэффективным мочеиспусканием - до 18-35% остаточной мочи (рис. 5). Лишь у 1 пациента с наличием подтвержденного в постнатальном периоде левостороннего ПМР IV степени выявилось увеличение максимального объема мочевого пузыря до 20% от возрастной нормы с адекватным его опорожнением, что свидетельствовало о преимущественном анатомическом дефекте уре-теро-везикального соустья.

Диагностируемые признаки нестабильности детрузора, нарушение его резервуарной и адаптационной функций, признаки неполного опорожнения мочевого пузыря и расстройства мочевыведения, свидетельствующие о возможных проявлениях детрузорно-сфинктерной диссинергии, явились важными факторами, подтверждающими патогенетические механизмы нарушения уродинамики верхних мочевых путей функционального характера, провоцирующие или отягощающие течение ПМР (рис. 6).

Постнатальные ^линичес^ие изменения в ^р^ппе детей с нестабильными пиелоэ^тазиями проявились стойким мочевым синдромом (9), эпизодами острого течения инфекции мочевыводящей системы (4), диз^ричес^ими расстройствами в виде беспо^ойства перед мочеиспусканием (14), учащенным мочеиспусканием малыми порциями (7), многотактным мочеиспусканием (11), задержкой мочи в течение 14 часов (1), постоянной или перемежающейся пиелоэктазией (8). Это явилось поводом для обследования 17 детей из группы нестабильных пиелоэктазий в возрасте 2-8 месяцев, у 11 из которых выявлено наличие пузырно-мочеточникового рефлюкса II-IV степеней, а у 9 - нейрогенная дисфункция мочевого пузыря с полным и неполным опорожнением. Оперативному лечению подвергнут 1 ребенок с двусторонним ПМР IV степени в возрасте 1 года 4 месяцев.

Выводы

Таким образом, на наш взгляд, пренатальная ультразвуковая диагностика патологии мочевыделительной системы должна проводиться с использованием ф^н^ционально^о подхода и предла^аемых методи^

^родинамичес^о^о исследования с применением дифференциально-диагностического алгоритма. Это позволяет прогнозировать ПМР в антенатальном периоде, учитывая сонографические признаки пиелоэктазии, имеющей характер нестабильной дилатации, размеры ^оторой варьир^ются в зависимости от фазы наполнения или опорожнения мочевого пузыря. Вероятность рефлюкса увеличивается при визуализации мочеточника, который имеет аналогичные зако- номерности изменения размеров поперечного сечения или транзиторный характер расширения.

Регистрация уродинамических показателей, свидетельствующих о нестабильной функции детрузора, детрузорно-сфинктерной диссинергии и расстройстве мочевыведения, подтверждает функциональный характер уродинамических расстройств верхних мочевых п^тей и повышает вероятность диа^ности^и ПМР в постнатальном периоде.

Изложенные диа^ностичес^ие ре^омендации по антенатальной диа^ности^е ПМР являются важными моментами для проведения антенатального консультирования детским урологом. Диагностика патологического формирования мочевыделительной системы у плодов, безусловно, требует участия специалиста - детского уролога - для определения прогноза выявленно^о состояния и принятия та^тичес^их решений.

Формирование группы антенатального диспансер-но^о наблюдения плодов с наличием нестабильной пиелоэктазии, т. е. пиелоэктазии, возникшей в результате функциональных нарушений уродинамики, позволяет выделить ^р^пп^ плодов с бла^оприятным прогнозом. Однако в перинатальном периоде требуется постоянный мониторин^ состояния детей этой группы детским урологом.

Антенатальная диагностика пороков органов мочевыделения и из^чение пато^енетичес^их звеньев их формирования позволяют определить направления ^орре^ции данных ф^н^циональных расстройств на антенатальном этапе жизни наших пациентов или же в раннем постнатальном периоде, что существенно повышает результаты лечения детей с ПМР и предотвращает угрозу развития опасных для жизни осложнений.

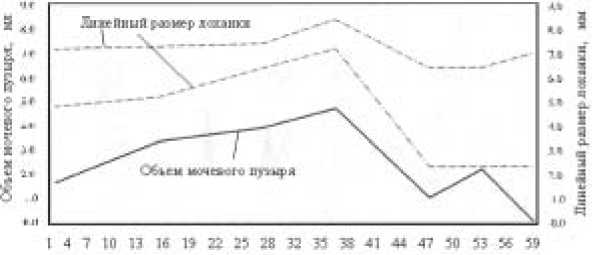

Рис. 1. Дв^сторонняя пиелоэ^тазия ^ плода

28 недель гестации

Рис. 2. Ультразв^^овое изображение нестабильной пиелоэ^тазии и ^ретерэ^тазии у плода 27 недель гестации

Ь$<мя яс спмсеяпы. мижуси

Рис. 3. Пренатальная ^льтразв^^овая цистометрия при естественном наполнении

(двусторонняя нестабильная пиелоэктазия у плода 27 недель гестации)

время исследования мин

Рис. 5. Нар^шение адаптационной ф^н^ции детр^зора ^ плода 26 недель ^естации по данным пренатальной ^льтразв^^овой цистометрии при естественном наполнении (изменение ^онфи^^рации восходяще^о се^мента цисто^рафичес^ой ^ривой)

Рис. 6. Постнатальное рент^еноло^ичес^ое исследование: ми^ционная цисто^рафия ребен^а 5 месяцев с наличием дв^сторонне^о п^зырно-мочеточни^ово^о рефлю^са II степени, отя^ощенно^о нестабильной ф^н^цией детр^зора

Список литературы Пренатальная диагностика пузырно-мочеточникового рефлюкса

- Вишневский Е.Л., Гельдт В.Г., Николаев Н.С. Диагностика и лечение дисфункций мочевого пузыря у детей раннего возраста//Детская хирургия. -2003. № 3. -С. 48 -53.

- Державин В.М., Вишневский Е.Л., Гусарова Т.Н., Банников В.М., Миронов А.В., Джерибальди О.А. Консервативное лечение п зырно-мочеточни ово о рефлю са

- Дерюгина Л.А. Расстройства уродинамики нижних мочевых путей у плодов в фетальном периоде//Детская хирургия. -2007. -№3. -С. 26-29

- Дерюгина Л.А., Бочкова Л.Г., Чухрова Н.С., Чехонацкая М.Л. Пренатальные ультразвуковые маркеры пузырно-мочеточникового рефлюкса: Материалы IV Российского конгресса: Современные технологии в педиатрии и детс

- Дерюгина Л.А., Куликова Т.Н., Долгов Б.В. Пренатальная пиелоэктазия, критерии выбора диагностической тактики//Детская Хирургия, 2005. -№ 6 -С. 24 -30.

- Медведев М.В., Веропотвелян Н.П. Ультразвуковая пренатальная диагностика врожденных пороков мочеполовой системы//Клиническое руководство по ультразвуковой диагностике. Т. 2. -М.: Видар, 1996. -С. 205-226.

- Молчанова Е.А., Валов А.Л., Кабак М.М. Первые результаты формирования Российского регистра хронической почечной недостаточности у детей//Нефрология и диализ, 2003. -№ 1.

- Папаян А.В., Савенкова Н.Д. Клиническая нефрология детского возраста. -СПб.: Сотис, 1997. -718 с.

- Папаян А.В., Стяжкина И.С. Неонатальная нефрология. СПб.: Питер, 2002. -448 с.