Преобразование тимано-североуральских морских экосистем в позднем ордовике-раннем силуре

Бесплатный доступ

Приводятся результаты исследования характера развития и распространения морских экосистем на основе анализа динамики таксономического разнообразия основных представителей биоты и последовательной смены их в позднем ордовике и раннем силуре. Показано, что развитие экосистем было обусловлено как трансгрессивно-регрессивной цикличностью, так и эволюционными процессами. Выявлены основные факторы, влиявшие на расселение и миграцию морских беспозвоночных, и факторы, вызвавшие их вымирание.

Биота, бентосная фауна, сообщества брахиопод, эколого-фациальные обстановки

Короткий адрес: https://sciup.org/149128547

IDR: 149128547

Текст научной статьи Преобразование тимано-североуральских морских экосистем в позднем ордовике-раннем силуре

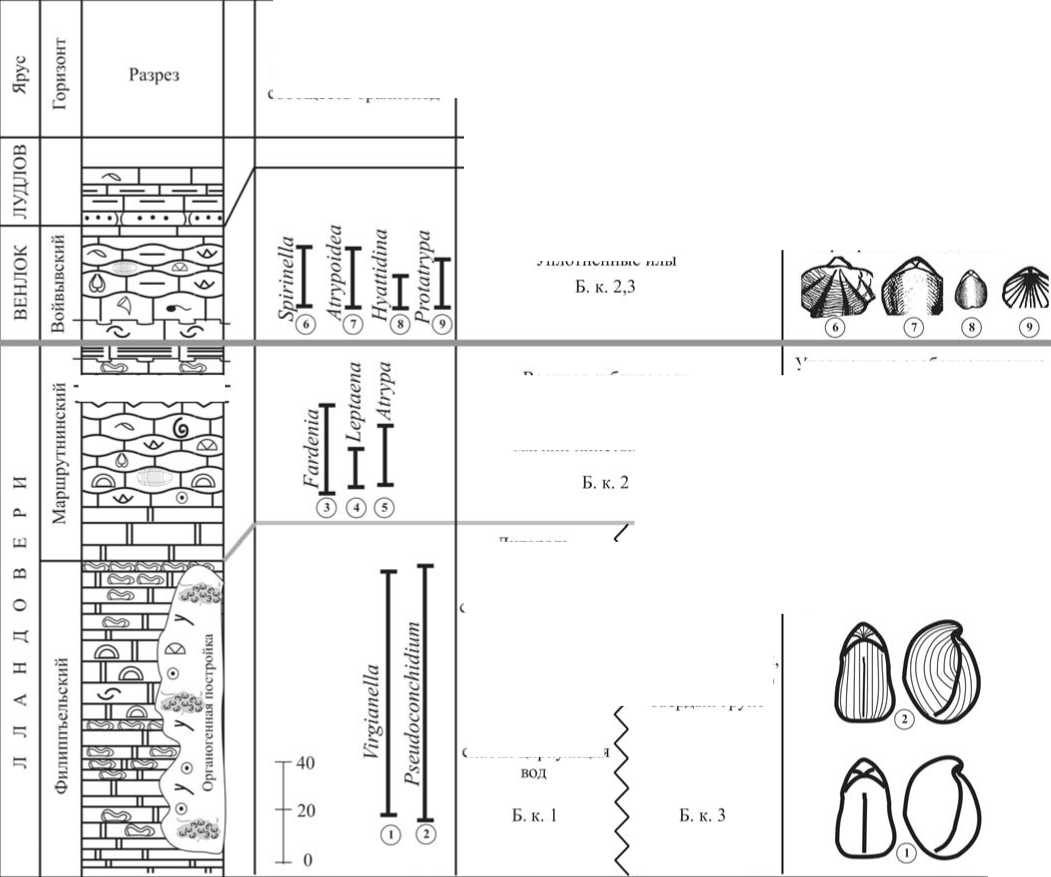

Развитие и распространение морских экосистем в Тимано-Северо-уральском морском бассейне были обусловлены множеством факторов, среди которых важнейшими являлись обширные выровненные мелководные области седиментации с низкой энергией вод, формирование органогенных построек, процессы миграции и различные темпы эволюции отдельных филетических групп. Анализ закономерности распространения и приуроченности к определенным зонам палеобассейна не только отдельных таксонов, но и биосообществ в позднем ордовике—раннем силуре показал их избирательность по отношению к ландшафту, глубинам, степени подвижности воды и то, что латеральное распространение бентосной фауны контролировалось фациальной зональностью. Фациальные зоны располагались почти параллельно берегу, поэтому смена сообществ табулят, ругоз, строматопоро-идей, брахиопод, остракод, гастропод, пелеципод, трилобитов и других организмов была обусловлена прежде всего трансгрессиями и регрессиями.

В истории позднеордовикско-ран-несилурийского осадконакопления по наиболее существенным изменениям процессов седиментации в пределах рассматриваемого морского бассейна выделяются три фазы повышения относительного уровня моря. Выявленные в стратиграфической летописи общие для региона биогеологические события, кратковременные и циклические, которые фиксируются исчезновением ряда таксонов или даже вымиранием, связаны с изменением условий седиментации и имеют большое значение для временной корреляции.

В позднем ордовике, в самом начале кырьинского времени, постепенно развивающаяся трансгрессия способствовала формированию мелководного шельфового бассейна на обширной территории — от современного западного склона Урала до Северного Тимана. В начале этой трансгрессии улучшение циркуляции и благоприятные климатические условия способствовали бурному развитию органического мира, таксономический состав которого полностью обновился. Первыми освоили пространства ровного дна верхней и нижней сублиторали ранее неизвестные в регионе брахиоподы отряда Pentamerida — Proconchidium muensteri (St. Joseph) и Holorhynchus giganteus Kiaer, формировавшие моно-таксонные сообщества. Плотность их популяций в это время достигала осо бенно высоких значений. На отдельных участках дна доминировали губки Carinospongia maslovi Shujski. Эти монотипные поселения сохранились в автохтонном захоронении на западном склоне Приполярного Урала.

На фоне развивающейся трансгрессии и расширения шельфовых пространств происходила экспансия гелиолитоидей Heliolites aff oboites Bond. et Minzhin, табулят Palaeofavosites, Mesofavosites, Catenipora, Eocatenipora, ругоз Palaeophyllum, Brachielasma, конодонтов Belodina stonei (Sweet), стро-матопороидей, немногочисленных гастропод, мшанок, наутилоидей и других организмов. В палеосообществах доминировали сообщества брахиопод и коралловой фауны, характеризующиеся высокой численностью особей, низким таксономическим разнообразием и широким географическим распространением. В среднекырьинское время в восточной части морского бассейна на краю шельфа формировался крупный рифовый массив, названный Б. Я. Дембовским рифом Бадья [6]. Каркасообразующие организмы, изученные В. П. Шуйским, представлены проблематичными трубчатыми и гроздьевидно-кустистыми водорослевыми организмами ( Kozhimella

Стратиграфическая последовательность сообществ брахиопод

Фациальная приуроченность

Экологический тип Морфологическая адаптация раковин

Якорный (прикрепление к субстрату при помощи ножки). Раковины, гладкие, с ребрами и складками

Нижняя сублитораль

Малоподвижные воды Уплотненные илы

Тиховодные участки дна, мягкий илистый субстрат

Сублитораль Рифолюбивые сообщества брахиопод

— таоуляты

|

6-5. б_5 5 6 |

||

Верхняя сублитораль

Литораль Микробиальные . и строматопоратовые сообщества Малоподвижные воды, изолированные, участки седиментации, слабая циркуляция

Подвижные воды, открытый шельф Твердый грунт

Уплощенные своооднолежащие Ребристые, уплощенные тонкие раковины

Свободнолежащие

Крупные гладкие и ребристые раковины

Условные обозначения

— брахиоподы

— строматопороидси

__ругозы

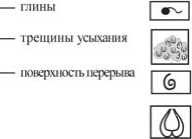

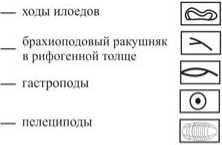

Преобразования морских экосистем в лландовери и венлоке и морфологические адаптации раковин брахиопод (западный склон Приполярного Урала, гряда Чернышева). Б. к. — бентосные комплексы (по А. Буко, 1979)

dembovskii Shujski) и сине-зелеными водорослями. Биоту рифового комплекса также составляли немногочисленные мшанки, кораллы и брахиоподы H. giganteus Kiaer, которые селились на склоне рифа и батиметрически относились к 3-му бентосному комплексу (б. к.) А Буко [5]. Таким образом, в позднем ордовике сформировались две экосистемы — ровного дна и рифовая.

Похолодание и обмеление бассейна в конце ордовика обусловило сокращение биоразнообразия, затронувшее практически всю биоту. Бентосные животные были вытеснены водорослевыми микробиальными сообществами. Крупнейший в фанеро- зое биосферный кризис на рубеже ордовика и силура и связанное с ним глобальное преобразование биоты в конце ордовика сопровождались миграцией, сокращением разнообразия, продуктивности и вымиранием отдельных групп фауны, а также формированием травертиновых построек, впервые установленных в разрезе верхнего ордовика на западном склоне Приполярного Урала Т. В. Майдль [7]. Палеонтологически обоснованный рубеж между ордовиком и силуром, подтвержденный литологическими и геохимическими данными, в настоящее время установлен в единственном непрерывном разрезе верхнего ордо вика и нижнего силура на западном склоне Приполярного Урала [3].

Новая, уже силурийская, трансгрессия сопровождалась быстрым наступлением моря, постепенным восстановлением разнообразия и продуктивности биоты, отличавшейся новым таксономическим составом, в основном космополитичным. В восточной части бассейна в это время формировались фации открытого мелководного шельфа, а на западе — сублиторальные. Устойчивый режим эколого-фациальных обстановок в конце раннего лландовери благоприятствовал широкому распространению разнообразного бентоса — стро- матопороидей, табулят, толстостенных брахиопод — пентамерид Virgiana и Pentamerus, обитавших на твердых грунтах в подвижных водах (б. к. 3). Тиховодные углубленные участки бассейна с илистым уплотненным грунтом заселяли ругозы, мелкие тонкостенные брахиоподы Zygospiraella, Coolinia, Rafinesquina, Nalivkinia (б. к. 2), а также криноидеи и илоеды.

Постепенное падение относительного уровня моря в конце лола-шорского времени обусловило «обмеление» всех фациальных зон и резкое сокращение биоразнообразия. Средний лландовери (филиппъельское время) ознаменовался началом рифо-образования в силуре. Рифогенные филиппъельские толщи формировались на западном склоне Полярного, Приполярного и Северного Урала. Биота филиппъельских рифовых построек представлена разнообразными сообществами — микробиальными, кораллово-строматопоратовыми и брахио-подовыми ( Virgianella vaigatshensis Nikif. и Pseudoconchidium kozhimicum Nikif. на Приполярном и Северном Урале и сообществом Harpidium angustum Poulsen на Полярном Урале). Именно по бра-хиоподам был уточнен возраст этих рифогенных толщ [1, 2].

Зарифовая часть бассейна представляла собой обширную отмель с накоплением иловых осадков и широким распространением строматопо-роидей и цианобактериальных сообществ. В наиболее мелководных областях западной части Тимано-Северо-уральского палеобассейна прекратилось карбонатное осадконакопление, прибрежная зона сместилась на восток. Таким образом, в среднем лландовери (в филиппъельское время) появилась отчетливая дифференциация экологических ниш, обусловленная кардинальными изменениями среды обитания и конкуренцией за ресурсное пространство. Позднелландове-рийская трансгрессия (в начале мар-шрутнинского времени) способствовала затоплению рифовых построек и улучшению аэрации придонных вод. Непостоянство глубин и гидродинамики создавали условия для образования новых экологических ниш, перестройки биоты и возможность для обновления и расселения фауны, а также смены фаунистических сообществ во времени. Непродолжительная стабилизация экосистемы способствовала расцвету колониального бентоса, появлению трилобитов и широкому расселению мелких брахиопод, обладавших тонкими уплощенными раковинами, адаптированными к обитанию на мягких иловых грунтах. Последовавшее во второй половине маршрутнинского времени обмеление бассейна с формированием литоральных фаций и развитием циано -бактериальных сообществ завершилось исчезновением лландоверийских брахиопод, трилобитов и платформенных конодонтов. Биотический кризис на рубеже лландовери и венлока прослеживается в разрезе по фактическому отсутствию кораллов, вымиранию гастропод и других групп фауны (см. рисунок). Это региональное событие может быть сопоставлено с глобальным событием Иревикен (Ireviken Event). В результате регрессии, достигшей максимума к окончанию лландовери, значительные территории были выведены в приповерхностные условия. Перерыв в осадконакоплении пограничных отложений лландовери и венлока зафиксирован в разрезе западного склона Приполярного Урала по данным изотопного анализа [4]. По палеонтологическим данным рубеж между лландовери и венлоком в разрезах западного склона Приполярного Урала определяется по исчезновению лландоверийских платформенных конодонтов рода Apsidognathus и брахиопод Fardenia flabellata. Открытоморские условия венлока способствовали существенному обновлению родового и видового состава биоты и экологической специализации фауны, в том числе бра-хиоподовой (см. рисунок).

Лудловский век характеризуется преимущественно отложениями карбонатно-терригенного осадконакопления в мелководных условиях ровного дна, а также крайне бедным родовым и видовым составом бентосных организмов. Исключение составляют лудловские рифовые и биогермные постройки, формировавшиеся в восточной части бассейна, на территории современного Предуральского краевого прогиба и западного склона Урала, активно влиявшие на дифференциацию экологических ниш. В настоящее время региональная граница венлока и лудлова не имеет четкого палеонтологически обоснованного рубежа [2].

Основываясь на проведенных исследованиях, можно предполагать, что изменения состояний экосистем и их смена во времени наиболее полно отражают развитие бентосных палеобиоценозов. Особенности развития и характер экосистемных преоб- разований биоты, происходивших в процессе эволюции экологических отношений между организмами и средой обитания, в значительной мере определялись трансгрессиями и регрессиями, изменениями площади Ти-мано-Североуральского морского бассейна. Высокая степень космополит-ности фауны, обитавшей в позднем ордовике и раннем силуре, и практически не прослеживающиеся эволюционные ряды видов свидетельствуют о том, что на изменения биоты оказывали влияние события, не связанные с ее естественным эволюционным развитием. Полученные результаты свидетельствуют о значительной роли экологического фактора, влиявшего на систематический состав всей биоты, обусловливая ее разнообразие, морфологические и морфогенетические перестройки. Установленные рубежи изменения структуры палеоэкосистем являются важными региональными реперами при стратиграфических и корреляционных построениях.

Работа выполнена в рамках программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Происхождение биосферы и эволюция геобиологических систем», проект № 12 П-5-1015.

Список литературы Преобразование тимано-североуральских морских экосистем в позднем ордовике-раннем силуре

- Безносова Т. М. Биостратиграфия и брахиоподы силура Европейского Северо-Востока России. СПб.: Наука, 1994. 128с.

- Безносова Т. М. Сообщества брахиопод и биостратиграфия верхнего ордовика, силура и нижнего девона северо-восточной окраины палеоконтинента Балтия. Екатеринбург: УрО РАН, 2008. 215 с.

- Безносова Т. М., Майдль Т. В., Мянник П., Мартма Т. Граница ордовика и силура на Западном Урале//Стратиграфия. Геологическая корреляция, 2011. Т. 19. № 4. С. 21-30.

- Безносова Т. М., Мянник П. Граница лландовери и венлока на севере палеоконтинента Балтия//Докл. АН, 2005. Т. 401, № 5. С. 655-658.

- Буко А. Эволюция и темпы вымирания. М.: Мир, 1979. 378 с.

- Дембовский Б. Я., Дембовская З. П., Клюжина М. Л., Наседкина В. А. Ордовик Приполярного Урала: Геология, литология, стратиграфия. Свердловск: УрО АН СССР, 1990. 208 с.

- Майдль Т. В. Древние травертины на границе ордовика и силура: литологическое свидетельство изотопного феномена//Вестник Ин-та геологии Коми НЦ УрО РАН. Сыктывкар: Геопринт, 2006. № 11. С. 6-10.