Преодоление барьеров неэффективной экономики - требование времени

Автор: Ускова Тамара Витальевна

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: От редакции

Статья в выпуске: 2 (58), 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье показаны негативные тенденции в социально-экономическом развитии страны и регионов, которые являются результатом выбранной стратегии перехода к рынку, а также то, что реализуемая в течение двадцати лет экономическая политика не обеспечивает решение вопроса перевода экономики на инновационную модель развития. Сделан вывод о необходимости создания системы стратегического планирования и эффективного механизма реализации социально-экономических программ.

ID: 147110960 Короткий адрес: https://sciup.org/147110960

Текст ред. заметки Преодоление барьеров неэффективной экономики - требование времени

УДК 338.2 (470 + 470.12)

ПРЕОДОЛЕНИЕ БАРЬЕРОВ НЕЭФФЕКТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ –ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ

В статье показаны негативные тенденции в социальноэкономическом развитии страны и регионов, которые являются результатом выбранной стратегии перехода к рынку, а также то, что реализуемая в течение двадцати лет экономическая политика не обеспечивает решение вопроса перевода экономики на инновационную модель развития. Сделан вывод о необходимости создания системы стратегического планирования и эффективного механизма реализации социально-экономических программ.

Переход к рынку, стратегия, деградация экономики, инновационное развитие, система управления, стратегическое планирование.

В конце 1970-х – начале 1980-х годов в экономике Советского Союза всё большую устойчивость приобретали негативные тенденции, появилась реальная угроза деградации, происходило отставание страны от мировых держав по уровню социально-экономического развития. Эти и другие факторы требовали реформирования социально-экономической и политической систем. В ходе борьбы различных течений за курс реформирования возобладала стратегическая линия по переходу экономики на рыночный путь развития.

Вместе с тем выбор стратегии перехода к рынку, сделанный в начале 1990-х годов в форме «шоковой терапии», представлял собой радикальный вариант правого подхода к вопросам экономической политики, основанного на идеологии рыночного фундаментализма. Этот выбор был сделан вопреки мнению научной общественности страны, сопротивлению парламента и неготовности российского общества к переменам.

Функционирование национальной экономики в рыночных условиях, интеграция её в мировое хозяйство требовали новых, научно обоснованных форм и методов управления социально-экономическими процессами. Однако политика, проводившаяся правительством, базировалась на заимствовании «чужих рецептов» и была направлена на преодоление негативных последствий кризиса, причём не учитывалась специфика развития страны в предыдущие десятилетия. По словам академика Д.С. Львова, попытка перейти от административной к рыночной системе носила неестественный характер.

Последовательно реализованная в России стратегия «шоковой терапии» отличалась, по мнению экспертов [7], примитивизацией экономической политики и сведением её к трём постулатам: либерализации, приватизации и стабилизации через жёсткое формальное планирование денежной массы. Эта концепция предусматривала существенное снижение роли государства как активного субъекта экономического влияния и ограничение его функций контролем за динамикой показателей денежной массы.

В целом период рыночных трансформаций экономики можно условно разделить на два этапа. На первом (1991 – 1998 гг.) происходило становление частной собственности, интеграция национальной экономики в мировое хозяйство. Данным процессам сопутствовали резкое сокращение объёмов производства, падение жизненного уровня значительной части населения, критическое снижение эффективности национальной экономики, приведшие к существенным изменениям всех параметров социально-экономического развития страны и образующих её регионов.

Второй этап, начавшийся после августовского дефолта 1998 года, можно охарактеризовать как период восстановительного роста, в течение которого сохранялись позитивные тенденции до наступления мирового финансово-экономического кризиса 2008 г. В настоящее время проходит восстановление докризисных объёмов производства, однако оно не сопровождается модернизацией российской экономики и преодолением структурных ограничений для её дальнейшего роста.

В целом итоги двадцати лет рыночных реформ неутешительны. Их результатами стали дезинтеграция и деградация экономики; резкое ухудшение благосостояния населения; снижение эффективности и конкурентоспособности производства; глубокое разрушение научно-производственного потенциала страны. Обладая квалифицированной рабочей силой и значительным научно-техническим потенциалом, а также огромными природными ресурсами, некогда богатая Россия по большинству социально-экономических показателей входит в группу развивающихся государств.

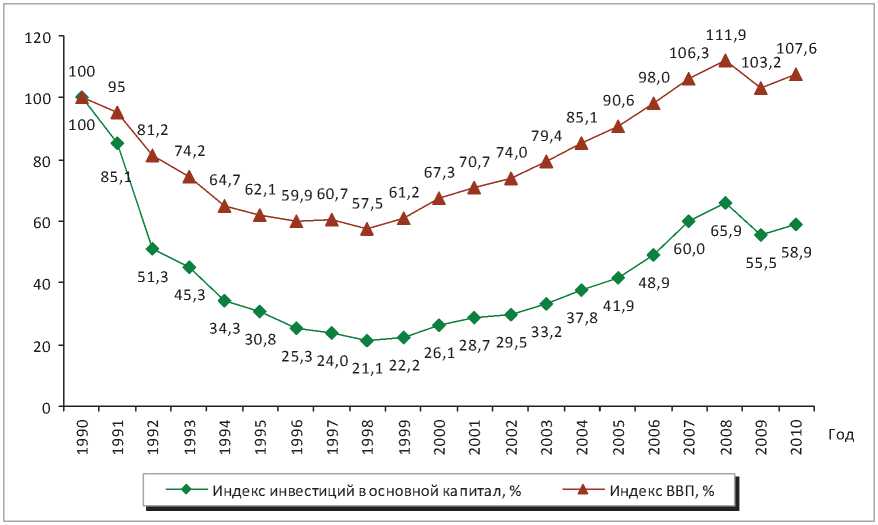

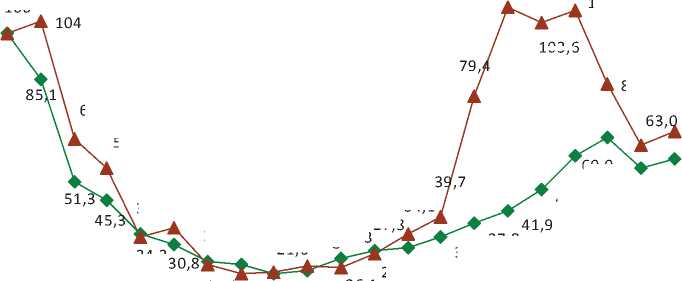

Несмотря на происходящее в последние годы оживление в экономике, её общее состояние определяется последствиями предшествующего продолжительного и резкого падения производства и инвестиций. К 1998 г. уровень производства в России сократился по сравнению с 1990 г. на 42%, а инвестиции в основной капитал - на 79% (рис. 1) . Хотя с 1999 г. наблюдается рост ВВП, по итогам 2010 г. его объём едва приближался к дореформенному уровню.

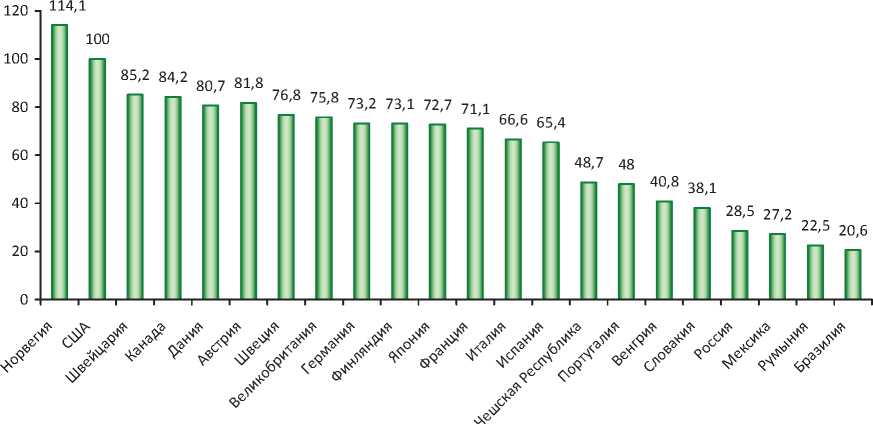

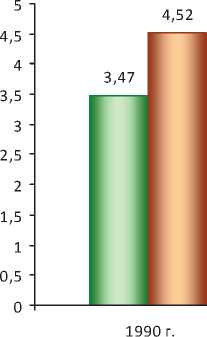

По величине ВВП на душу населения Россия входит в число слаборазвитых стран. Валовой внутренний продукт РФ, рассчитанный по паритету покупательной способности, в 2005 г. составлял менее трети от ВВП США (рис. 2) .

Рисунок 1. Темпы роста основных экономических показателей РФ, % к уровню 1990 г.

Рисунок 2. Валовой внутренний продукт стран мира по паритету покупательной способности по результатам международных сопоставлений за 2005 г. [14]

За эти годы происходило разрушение научно-производственного потенциала страны, о чём свидетельствует сокращение вчетверо объёма производства машиностроительной продукции и деградация машиностроительной отрасли как ведущей в современной экономике. По оценкам специалистов, доля современ- ного технологического уклада в структуре производства российской машиностроительной продукции сократилась с 33% в 1992 г. до 21% в 1998 г. [1], а в экономике в целом в первой половине 1990-х годов его доля снизилась с 6% до 2% [11]. В 2003 – 2010 гг. удельный вес машиностроительной отрасли в ВВП Российской

Федерации составлял 5,6 – 5% [14]. (Для сравнения: в развитых странах отраслью машиностроения создаётся 25 – 35% ВВП, и в ней трудится 1/4 – 1/3 всех занятых в экономике).

О примитивизации производственного сектора экономики позволяет сделать вывод его структура. В отличие от успешно развивающихся стран, наращивающих производство товаров с высокой добавленной стоимостью, в России увеличение ВВП обеспечивалось главным образом экспортом энергоносителей и ростом показателей торговли. В структуре промышленного производства резко возросла доля топливно-энергетического и химико-металлургического комплексов при сокращении доли машиностроения, что является характерной чертой сырьевой периферии.

Продолжалась деградация в отраслях с высокой добавленной стоимостью. Существенный спад произошёл в наукоёмкой промышленности, инвестиционном и сельскохозяйственном машиностроении, лёгкой промышленности и производстве промышленных товаров народного потребления, где уровень производства снизился во много раз, а также в отраслевой науке [7].

Отечественное производство не обеспечивает потребности модернизации оборудованием и товарами в достаточном количестве, что вынуждает увеличивать их импорт. По данным экспертов [12], за счёт импорта в настоящее время удовлетворяется 60% потребности в оборудовании и инновационных товарах, 45% – в продовольствии, 80% – в одежде и обуви, около 100% – в бытовой технике.

На мировых рынках высокотехнологичной продукции Россия занимает менее 0,3% – это более чем на 2 порядка меньше, чем США, на порядок ниже, чем Мексика, втрое меньше, чем Филиппины [2]. Производство высокотехнологичной бытовой электроники, а также прибо- ростроение и станкостроение оказались в зоне «некомпенсируемого технологического отставания» [9]. Стремительное разрушение современного технологического уклада означает снижение устойчивости экономического роста, закрепление отсталости российской экономики.

Определяя место России в глобальном разделении труда, В.В. Путин отмечает: «… В процессе рыночной, в значительной степени стихийной трансформации выживали наиболее ликвидные отрасли, связанные с экспортом необработанного сырья и полуфабрикатов. Фактически мы пережили масштабную деиндустриализацию. Потерю качества и тотальное упрощение структуры производства. Отсюда крайне высокая зависимость от импорта потребительских товаров, технологий и сложной продукции; от колебания цен на основные экспортные товары – то есть от факторов, которые мы по большому счёту не контролируем» [5].

Спад и деградация производственного и научно-технического потенциала не могли не сказаться на благосостоянии населения. В 2000 г. более 30% россиян оказались за чертой бедности. Соотношение доходов 10% самых богатых и 10% самых бедных граждан превысило критический уровень (табл. 1) .

Крайне негативным результатом реформ стала депопуляция населения. По сравнению с 1989 г. перепись населения 2010 г. выявила снижение численности населения на 4,1 млн. человек (3%). Более существенные потери обусловлены превышением смертности населения над рождаемостью (14,2 ‰ против 12,5‰ в 2010 г.).

На региональном уровне трансформационный период во многом является отражением процессов, происходящих в стране в целом. Вместе с тем для него характерна специфика. Первый период рыночных реформ характеризовался падением показателей экономики, с начала 2000-х годов наметился восстановительный рост.

Таблица 1. Соотношение предельно критических и реальных значений показателей развития социальной сферы России [7]

|

№ п.п. |

Название показателя |

Предельно критическое значение |

Величина показателя в 2000 г. |

Величина показателя в 2009 г. |

Вероятные социальные последствия |

|

1. |

Соотношение доходов 10% самых богатых и 10% самых бедных граждан |

9:1 |

14:1 |

16:1 (40:1 с учётом скрытых доходов) |

Деформация социальной структуры и обострение социальных отношений |

|

2. |

Доля населения, живущего за чертой бедности |

10% |

34% |

15% (30% по оценке экспертов) |

Обнищание населения |

|

3. |

Уровень безработицы |

10% |

12% |

7% (Ингушетия – 47%) |

Рост социально обездоленного населения и экстремистских настроений |

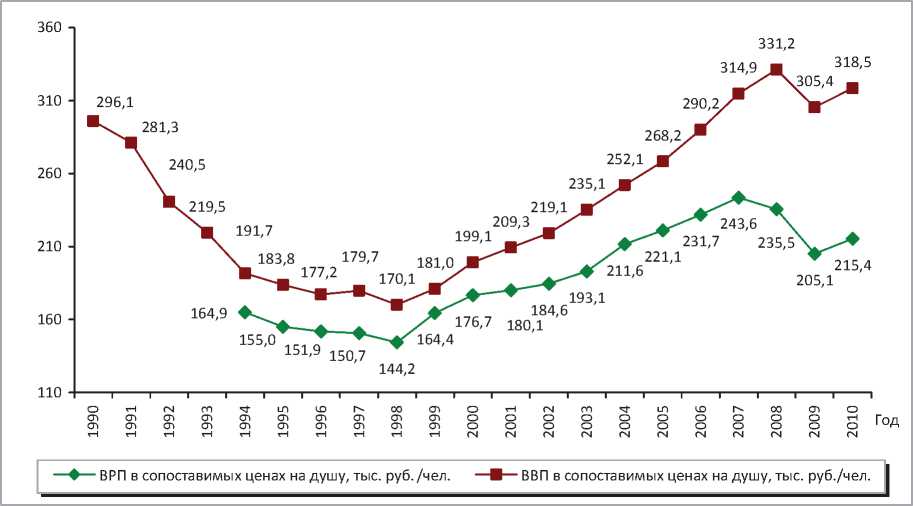

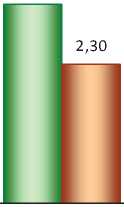

Рисунок 3. Динамика ВВП России и ВРП Вологодской области на душу населения, тыс. руб./чел. (в сопоставимых ценах 2010 г.)

Однако мировой финансовый кризис оказал особенно сильное негативное влияние на экспортно ориентированные регионы, в том числе Вологодскую область. Валовой региональный продукт резко снизился. В 2010 г. падение было приостановлено, наметился рост экономики. Тем не менее по величине валового продукта в расчёте на душу населения отставание областного показателя от среднероссийского значения увеличилось с 1,2 раза в 2004 г. до 1,5 раза в 2010 г. (рис. 3) .

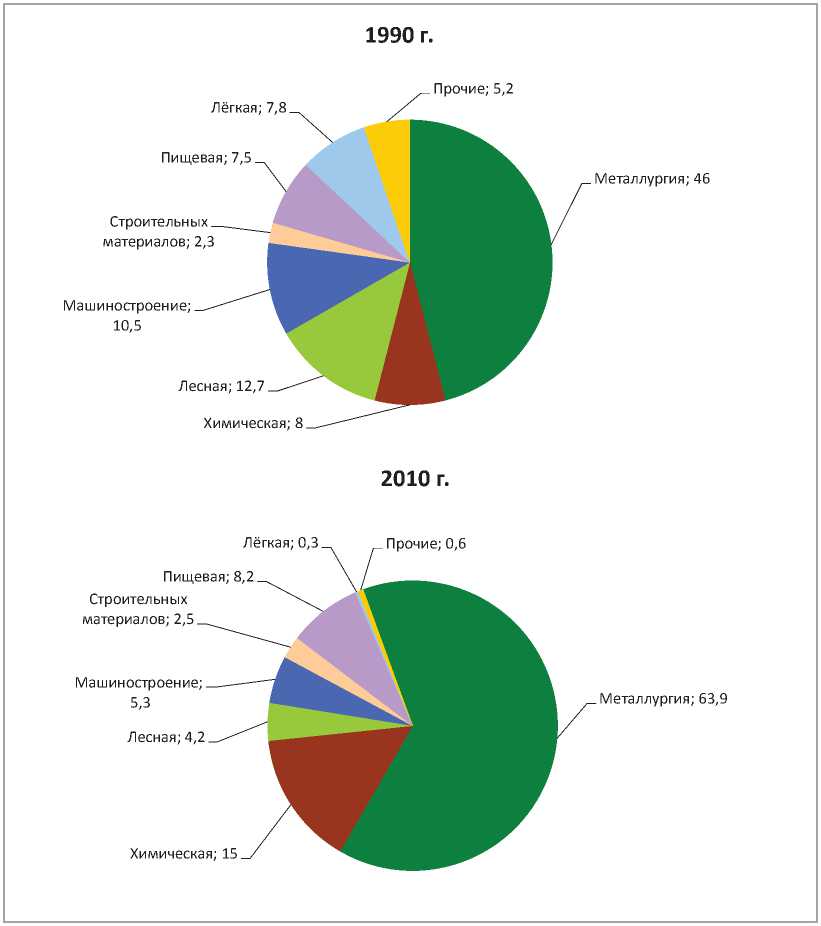

Усилилась зависимость развития региона от металлургического производства, удельный вес которого в структуре обрабатывающей промышленности Вологодской области за два десятилетия рыночных преобразований вырос в 1,4 раза, доля машиностроения, напротив, снизилась в 2 раза: с 10,5% в 1990 г. до 5,2% в 2010 г. (рис. 4) .

Моноотраслевая структура экономики и высокая зависимость от химического и металлургического производства детерминируют преобладание сырьевой

Рисунок 4. Структура обрабатывающей промышленности Вологодской области, %

направленности развития региона и снижение его конкурентоспособности. Региональный машиностроительный комплекс постепенно перестаёт выполнять свою главную функцию – воспроизводство (модернизацию) активной части основного капитала, это, в свою очередь, обусловливает зависимость региона от поставок из других стран, а также разрушение производства [13].

Период рыночных трансформаций сопровождался беспрецедентным падением объёмов инвестиций в основной капитал вплоть до 2000 г.

Весьма существенный рост объёмов инвестиций в основной капитал имел место в регионе с 2003 по 2008 г., однако с началом кризиса произошла смена вектора инвестирования. В результате в 2010 г. объём инвестиций в основной капитал составил только 67,6% от уровня 1990 г. (рис. 5).

Негативные процессы сохраняются и в социальной сфере региона. Если до начала реформенного периода доходы населения Вологодской области, как в целом по стране, превышали уровень прожиточного минимума в 3,5 – 4,5 раза, то в 2000 г. – только в 2 раза.

Рисунок 5. Индекс инвестиций в основной капитал, % к уровню 1990 г.

34,1

27,8

65,5

55,8

33,036,2

83,5 67,6

108,6

107,6

24,2 20,9 21,623,823,3

103,6

25,3 24,0 21,122,2 26,1

37,8

33,2

28,7 29,5

60,0 58,9

65,9

48,9 55,5

34,3

5 Год

— ♦ — РФ ▲ во |

Рисунок 6. Соотношение среднедушевого денежного дохода и величины прожиточного минимума, раз

1,89 2,01

III

3,3

2010 г.

2000 г.

РФ во

На конец 2010 г. соотношение дохода и величины прожиточного минимума в регионе составило 2,3 раза, в Российской Федерации – 3,3 раза, что позволяет говорить о снижении уровня жизни вологжан ( рис. 6 ).

Устойчивую тенденцию приобрели де-популяционные процессы. За годы преобразований численность населения области сократилась на 11%, или 146,7 тыс. чел.

(в Российской Федерации – на 3%). Более существенные потери населения в регионе обусловлены высоким уровнем смертности (16,8% против 14,2% в РФ в 2010 г.).

Имеют место и другие негативные тенденции в социально-экономическом развитии региона. Следовательно, проблема перехода экономики на инновационный путь развития становится всё более актуальной.

Однако анализ динамики основных показателей позволяет констатировать, что региональная социально-экономическая политика за последние 16 – 20 лет не способствовала диверсификации экономики, её переводу на инновационный путь развития.

Ситуация в инновационной сфере Вологодской области характеризуется рядом негативных тенденций. Происходит отток персонала из научной и научнотехнической сфер. В области за период 1991 – 2010 гг. численность персонала, занятого исследованиями и разработками, снизилась с 276 чел. до 40 чел. в расчёте на 100 тыс. населения. Этот показатель существенно ниже средних значений по стране (табл. 2) .

В то же время следует отметить, что по сравнению с передовыми странами, в которых доля исследователей с каждым годом увеличивается, в России наблюдается сокращение численности учёных (табл. 3) .

Одна из причин такого положения в научной и научно-технической сферах – недостаток финансирования. В Вологодской области в 2010 г. внутренние затраты на исследования и разработки составили всего 0,14% валового регионального продукта, в целом по России – 1,16% ВВП, что несопоставимо с финансированием науки в зарубежных странах (табл. 4) .

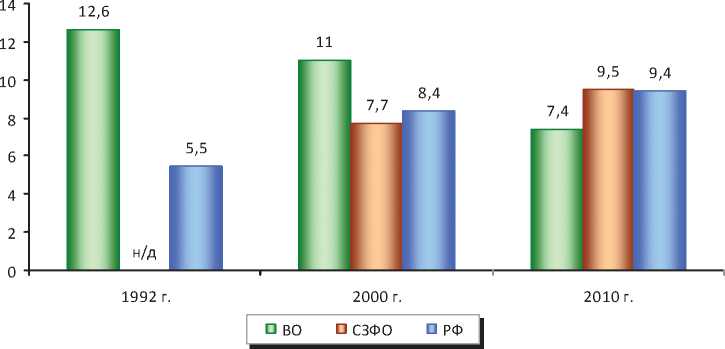

Остаётся низкой восприимчивость бизнес-структур к инновациям. Уровень инновационной активности предприятий в регионе, как и в стране в целом, крайне невысок (менее 10%). Причём за период с 1992 по 2010 г. значение этого показателя ещё снизилось (рис. 7) . В развитых странах ситуация диаметрально противоположная: удельный вес инновационно активных организаций в 2008 г. в Германии составил 79,9%, в Финляндии - 52,2%, во Франции - 50,2%.

Таблица 2. Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками [6]

|

Территория |

1990 г. |

2000 г. |

2010 г. |

2010 г. к 1990 г., % |

|

Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками, тыс. чел. |

||||

|

Вологодская область |

3,72 |

0,42 |

0,48 |

15 |

|

СЗФО |

275* |

117 |

96 |

35** |

|

РФ |

1678* |

888 |

737 |

44** |

|

Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками, (на 100 тыс. населения, чел.) |

||||

|

Вологодская область |

276 |

33 |

40 |

15 |

|

СЗФО (искл. г. С.-Петербург) |

206*** |

155 |

136 |

66*** |

|

РФ |

1132* |

607 |

515 |

46** |

|

* Данные за 1991 г. ** Относительное отклонение 2010 г. к 1991 г. *** Данные за 1995 г. |

||||

Таблица 3. Численность персонала, занятого исследованиями и разработками, на примере некоторых стран (на 100 тыс. населения, чел.) [8]

|

Страна |

2000 г. |

2005 г. |

2009 г. |

2009 г. к 2000 г., в % |

|

Финляндия |

1012 |

1105 |

1058 |

104,5 |

|

Япония |

707 |

721 |

712 |

100,7 |

|

Франция |

555 |

573 |

754 |

135,9 |

|

Германия |

590 |

576 |

646 |

109,5 |

|

Россия |

607 |

570 |

523 |

86,2 |

|

Китай |

73 |

105 |

148 |

202,4 |

Таблица 4. Внутренние затраты на исследования и разработки в различных странах, % к ВВП [8]

|

Страна |

2000 г. |

2005 г. |

2009 г. |

2009 г. к 2000 г., в % |

|

Израиль |

4,32 |

4,37 |

4,86 |

0,54 |

|

Финляндия |

3,35 |

3,48 |

3,73 |

0,38 |

|

Япония |

3,04 |

3,32 |

3,42 |

0,38 |

|

США |

2,71 |

2,57 |

2,77 |

0,06 |

|

Сингапур |

1,88 |

2,27 |

2,68 |

0,80 |

|

Германия |

2,45 |

2,49 |

2,64 |

0,19 |

|

Франция |

2,15 |

2,10 |

2,02 |

-0,13 |

|

Китай |

0,90 |

1,34 |

1,54 |

0,64 |

|

Россия |

1,05 |

1,07 |

1,25 |

0,20 |

Рисунок 7. Удельный вес организаций, осуществляющих инновационную деятельность (в общем числе организаций), % [14]

* Данные по РФ представлены за 1995 г.

В результате удельный вес инновационной продукции в общем объёме отгруженной продукции в регионе составлял в 2009 г. менее 3%. Аналогичная ситуация и в стране в целом. Доля экспорта российской высокотехнологичной продукции в мировом объёме в разы ниже, чем в высокоразвитых государствах. Так, в России в 2008 г. она составила 1,5%, в то время как в Финляндии – 17,3%, во Франции – 16,4%, в Великобритании – 15,1%, в Германии – 12,4% [15].

Заметим, что Вологодская область не является исключением. Похожее положение дел и в других субъектах РФ. Таким образом, состояние национальной и региональной экономик со всей очевид- ностью показывает бесперспективность реализуемых в течение двадцати лет рыночных реформ экспортносырьевой модели развития страны.

Руководством страны декларируется, что «в течение ближайших десятилетий Россия должна стать страной, благополучие которой обеспечивается не столько сырьевыми, сколько интеллектуальными ресурсами: «умной» экономикой, создающей уникальные знания, экспортом новейших технологий и продуктов инновационной деятельности» [3].

Подчеркнём, что для любой страны необходимым условием выхода на траекторию успешного экономического роста является наличие стратегии долгосроч- ного развития, которая стала бы фундаментом для разработки стратегий развития отраслей и территорий.

Однако Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. так и осталась проектом, который не получил реализации. Несмотря на её отсутствие, в стране идёт работа по подготовке стратегических документов развития регионов, отдельных сфер и секторов экономики. Следовательно, об эффективности развития говорить преждевременно.

Что касается перехода экономики страны к инновационной модели, то в декабре 2011 года была принята Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года «Инновационная Россия – 2020», предусматривающая повышение в 2 раза доли высокотехнологичного сектора в ВВП (с 10,9 до 17 –20%), увеличение в 5 – 6 раз доли инновационной продукции в выпуске промышленности, в 4 – 5 раз – доли инновационно активных предприятий (с 9,4 до 40 – 50%) [10].

Однако пока это только намерения. Нужны реальные действия в данном направлении. Как справедливо подмечено академиком РАН Н. Петраковым, в настоящее время не наблюдается серьёзных сдвигов в сторону инновационного развития.

Россия по-прежнему остаётся сырьевой державой, которая обеспечивает поставки энергоносителей на Запад, т. е. пока нет никаких позитивных сдвигов в области высоких технологий или интенсификации нашей экономики [4].

Первоочередные задачи Российской Федерации в сфере экономики на период до 2020 г. отражены в статье Председателя Правительства РФ В.В. Путина: «Нам нужна новая экономика, с конкурентоспособной промышленностью и инфраструктурой, с развитой сферой услуг, с эффективным сельским хозяйством. Экономика, работающая на современной технологической базе. Нам необходимо выстроить эффективный механизм обновления экономики, найти и привлечь необходимые для неё огромные материальные и кадровые ресурсы» [5].

Вместе с тем, чтобы обеспечить решение поставленных задач, следует создать систему управления, адекватную новым реалиям, совершенствовать формы и методы воздействия государства на социально-экономические процессы. Прежде всего речь идёт о необходимости формирования в стране системы стратегического планирования, создания макроэкономических условий и институтов финансирования проектов, обеспечивающих реализацию намеченного. Однако это тема другой статьи.