Прерванное возрождение: свердловский завод «Русские самоцветы» в годы Великой Отечественной войны

Автор: Винокуров С.Е.

Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik

Рубрика: К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

Статья в выпуске: 1 (68), 2025 года.

Бесплатный доступ

Представлен анализ деятельности ведущего в СССР предприятия по художественной обработке цветного камня ‒ свердловского завода «Русские самоцветы» ‒ в годы Великой Отечественной войны. На основе сведений, представленных в архивных фондах Государственного архива Свердловской области и Центрального государственного архива Санкт-Петербурга, приводятся документальные свидетельства кризиса камнерезного производства на предприятии в предвоенные годы, описываются отдельные шаги по преодолению обозначенных проблем в 1940–1941 гг., в частности активная вовлеченность в этот процесс консультанта завода К. К. Матвеева, профессора Свердловского горного университета. Отдельное внимание уделено анализу деятельности свердловского завода «Русские самоцветы» непосредственно в военные годы. На основе годовых отчетов завода анализируются количественные показатели выпускаемой продукции, а также делается вывод о несправедливости заключений специалистов о полной переориентации завода на выпуск изделий оборонного назначения. Кроме того, приводятся сведения о послевоенных мерах завода по постепенному возрождению камнерезной деятельности, заключающейся в восстановлении камнерезного цеха после реэвакуации московского завода алмазных инструментов № 10, а также активном участии в создании и организации учебного процесса Свердловского художественно-ремесленного училища № 42. На основе проведенного исследования делается вывод о важном значении военных лет в деятельности свердловского завода «Русские самоцветы». Несмотря на перерыв в профильной для предприятия камнерезной деятельности в несколько лет, заводу удалось сохранить, хоть и частично, ювелирное производство и достаточно оперативно восстановить ресурсы для активного процесса возрождения камнерезного цеха во второй половине 1940-х – первой половине 1950-х гг.

Свердловский завод «Русские самоцветы», камнерезное искусство, Великая Отечественная война, художественная промышленность СССР, К. К. Матвеев

Короткий адрес: https://sciup.org/147247330

IDR: 147247330 | УДК: 67.06+736 | DOI: 10.17072/2219-3111-2025-1-202-210

Текст научной статьи Прерванное возрождение: свердловский завод «Русские самоцветы» в годы Великой Отечественной войны

Одним из малоизученных периодов в истории отечественного камнерезного и ювелирного дела является советский период, до недавнего времени практически не привлекавший внимания специалистов. Годы Великой Отечественной войны в этом отношении

представляют собой лакуну, характеризуемую отсутствием сколько-нибудь полных исследований. В немногочисленных опубликованных работах исследователей ювелирного искусства СССР годы войны опускаются в принципе, либо повествование с конца 1930-х гг. сразу переносится в послевоенные годы, отмеченные постепенным возрождением предприятий художественной промышленности [ Перфильева , 2016, с. 155–159]. Относительно камнерезной отрасли почти полностью отсутствуют подробные исследования деятельности предприятий (заводов и артелей) в военные годы. Так, в первом искусствоведческом исследовании истории камнерезного искусства Урала, опубликованном в 1953 г. Б. В. Павловским, годы войны не упоминаются, а 1940-е гг. в целом описываются несколькими общими фразами [ Павловский, 1953, с. 125-126].

Отмеченная специфика «пропуска» военных лет в исследованиях, посвященных художественной промышленности СССР, их общее описание в констатирующем формате «затихания» деятельности, характерно и для других отраслей (фарфор, текстиль и т.д.). Однако заметно активизировавшееся в последние несколько лет изучение предприятий советского худпрома, выражающееся в подготовке монографий, диссертационных исследований и реализации научных проектов, ставит перед исследователями задачу реконструкции событий в этой сфере во всей полноте, включая годы Великой Отечественной войны.

В этом контексте показательным является деятельность свердловского завода всесоюзного треста «Русские самоцветы», одного из крупнейших в СССР камнерезных предприятий. Его история в предвоенные и военные годы на данный момент практически не исследована, а существующие описания крайне условны в связи с упущением анализа сложившейся ситуации на заводе непосредственно в 1941–1945 гг. Так, в единственной на сегодняшний день работе И. М. Шакинко и В. Б. Семенова (1976), подготовленной к 250летнему юбилею завода и посвященной истории Екатеринбургской гранильной фабрики (после революции - свердловского завода треста «Русские самоцветы»), военному периоду деятельности предприятия отводится буквально несколько страниц с однозначным выводом о прекращении камнерезной деятельности с началом Великой Отечественной войны [ Шакинко, Семенов , 1976, с. 194]. В этой работе война предстает в качестве единственного фактора недостатка мастеров-камнерезов в послевоенный период [Там же, с. 196]. Характерно, что в монографии, поэтапно раскрывающей основные этапы истории завода, период Великой Отечественной войны содержит лишь краткое описание мобилизации сотрудников в ряды Красной армии с упоминанием нескольких фамилий, а также переориентации предприятия на выпуск продукции оборонного значения, характерной практически для всех уральских заводов в военные годы.

Восстановлению более полной картины деятельности завода в рассматриваемый период способствует обращение к архивным данным, которые были недоступны исследователям 1970х гг. В статье на основе сведений, представленных в фондах Государственного архива Свердловской области (далее - ГАСО) и Центрального государственного архива Санкт-Петербурга (далее ‒ ЦГА СПб.), будет представлена попытка реконструкции деятельности свердловского завода «Русские самоцветы» накануне и в годы Великой Отечественной войны. Непосредственными источниками, анализируемыми в настоящей статье, выступают дела фондов ГАСО, а именно фонда свердловского завода «Русские самоцветы» за 1940–1945 гг. (ГАСО. Ф. Р-2211. Оп. 1), фонда профессора, доктора геолого-минералогических наук Константина Константиновича Матвеева (1875-1954) (ГАСО. Ф. Р-1918. Оп. 1), а также фондов ЦГА СПб. - Государственного республиканского треста «Русские самоцветы» Министерства местной промышленности РСФСР (ЦГА СПб. Ф. Р-6490. Оп. 2) и Ленинградского завода «Русские самоцветы» Министерства приборостроения, средств автоматизации и систем управления СССР (ЦГА СПб. Ф. Р-9661. Оп. 1-1).

Накануне войны

Свердловский завод «Русские самоцветы», бывшая императорская Екатеринбургская гранильная фабрика, на протяжении 1920-1930-х гг. находился в сложном положении.

Включение фабрики в 1923 г. в состав республиканского треста «Русские самоцветы», с одной стороны, позволило производству сохраниться. С другой ‒ централизованное управление предприятиями из Ленинграда, очевидно, наложило свой отпечаток на характер деятельности завода. На протяжении 1920–1930-х гг. камнерезная деятельность, составлявшая славу Екатеринбурга как в столице империи, так и за ее пределами, постепенно оказалась вытеснена огранкой самоцветов и созданием тиражных ювелирных изделий. Камнерезные же произведения уральских мастеров этого периода в основном относятся к деятельности многочисленных артелей, существовавших в Свердловске и окрестных городах.

Однако, несмотря на вышесказанное, известно, что середина – вторая половина 1930-х гг. были ознаменованы участием свердловского завода в двух масштабных проектах, призванных отразить размах советского государства и широту его деятельности. Одним из таких проектов стала подготовка предприятием нескольких сотен ограненных камней для так называемых «самоцветных звезд Московского Кремля» – десяти эмблем «Серп и молот», сменивших в 1935 г. двуглавых орлов на кремлевских башнях и здании Государственного исторического музея (ЦГА СПб. Ф. Р-9661. Оп. 1-1. Д. 1. Л. 1–236), предшествовавших сегодняшним звездам из рубинового стекла.

Особая роль во второй половине 1930-х гг. отводится специалистами работе камнерезных предприятий СССР над созданием самоцветной карты «Индустриализация СССР», с успехом представленной на всемирных выставках в Париже (1937 г.) и Нью-Йорке (1939 г.). Для этих проектов, потребовавших участия сразу нескольких предприятий треста «Русские самоцветы», свердловским заводом были подготовлены несколько тысяч ограненных драгоценных и полудрагоценных камней. Для участия в непосредственной работе над картой из Свердловска в Ленинград на головное предприятие треста были отправлены лучшие мастера-камнерезы, среди которых были братья Николай и Георгий Татауровы, Александр Подкорытов, Александр Семенов, принимавшие участие в создании знаменитой карты Франции в 1900 г. [ Будрина , 2022 b ].

Однако, несмотря на эту кажущуюся бурной деятельность, в конце 1930-х – начале 1940-х гг. на заводе остро ощущался кризис, связанный именно с художественной обработкой цветного камня. Об этом свидетельствуют, помимо непосредственных количественных сведений из производственной программы предприятия, аналитические заключения по итогам совещания Свердловского облисполкома 8 октября 1939 г. Сведения о совещании представлены в архивном фонде Константина Константиновича Матвеева – профессора Свердловского горного института, с 1924 г. выступавшего консультантом Екатеринбургской (позднее – Свердловской) гранильной фабрики, вошедшей в состав всесоюзного треста в 1923 г. [ Винокуров , 2023, с. 162]. Среди документов, представленных в фонде, было выявлено постановление совещания, в котором отмечалось «пренебрежительное отношение и совершенно неудовлетворительное руководство гранильным заводом № 5 со стороны ленинградского треста “Русские самоцветы”, в результате чего производство изделий из уральских камней, по существу, ликвидировано» (ГАСО. Ф. Р-1918. Оп. 1. Д. 259. Л. 38).

Одним из итогов этого совещания стало принятие решений по возрождению камнерезной деятельности, за 1920‒1930-е гг. практически вытесненной ювелирным направлением. В конце 1939 – начале 1940 г. состоялась реорганизация цехов завода, в частности был расширен камнерезный цех. Кроме того, ряд мероприятий был направлен на технологическое усовершенствование производства и усиление художественных качеств выпускаемых предметов. Так, в январе ‒ апреле 1940 г. К. К. Матвеев организовал для сотрудников завода цикл лекций, посвященных цветному камню, его физическим свойствам, истории художественной обработки камня и видам изделий. Лекторами, помимо самого Матвеева, выступили преподаватели Свердловского горного института Г. Н. Вертушков (1909–1994), Д. С. Штейнберг (1910–1992) и другие, а также архитектор Константин Трофимович Бабыкин (1880–1960) – профессор Уральского политехнического института, основатель архитектурного образования на Урале (ГАСО. Ф. Р-1918. Оп. 1. Д. 108. Л. 38).

Предпринятые действия при всей активности не смогли быстро исправить ситуацию. Так, в отчете завода за 1940 г. прямо указывается на проблему все большего уклона предприятия в сторону выпуска массовых ювелирных изделий в соответствии с планами, спускаемыми из центра. Это положение постепенно приводило к оттоку кадров камнерезного профиля. Здесь же обращается внимание на проблему подготовки кадров, т.е. отсутствие профильных учебных заведений (ГАСО. Ф. Р-2211. Оп. 1. Д. 1. Л. 3). Указанные проблемы подтверждаются и количественными показателями выполнения плана за 1940 г. Несмотря на отмеченное в отчете невыполнение поставленных целей, тем не менее цифры выпуска готовых изделий достаточно внушительны – сотни тысяч ювелирных изделий (броши, запонки, кольца, звездочки, серьги – в латуни и серебре), а также около пяти тысяч мраморных письменных приборов разной предметности и более 90 тысяч карат ограненных полудрагоценных камней (Там же. Л. 5). Обозначенные в отчете цифры демонстрируют явное преобладание в деятельности свердловского завода в предвоенные годы именно ювелирного ассортимента.

Годы войны

Прежде чем приступить к анализу деятельности свердловского завода «Русские самоцветы» в годы Великой Отечественной войны, представляется важным рассмотреть уникальный довоенный документ, свидетельствующий о планах по расширению ассортимента камнерезного цеха. Этим единственным на сегодняшний день источником информации о деятельности предприятия в 1941 г. является представленный в ГАСО «Промфинплан на 1941 г.», утвержденный в апреле 1941 г. и дающий сведения о планировавшихся направлениях работы.

Так, в плане выпуска продукции было учтено невыполнение плана за 1940 г., в связи с чем цифры по ювелирному цеху оказались значительно выше (ГАСО. Ф. Р-2211. Оп. 1. Д. 4. Л. 14–17). Однако в контексте рассматриваемой темы более важно отметить, что в плане по выпуску изделий камнерезного цеха появились, помимо стандартных письменных приборов из мрамора, небольшие партии изделий из яшмы: «Свинки» (4 шт.), «Тигр» (1 шт.), пепельницы (10 шт.), вставки для брошей для завода № 2 (имеется в виду ленинградское предприятие треста). Кроме того, в план было включено создание самоцветного герба СССР достаточно крупного размера (Там же. Л. 10–11). Таким образом, очевидно, что перед самым началом Великой Отечественной войны планы завода по выпуску камнерезных изделий были значительно расширены, однако эти показатели по-прежнему оставались значительно ниже плановых цифр выпуска продукции ювелирным цехом (табл. 1).

Таблица 1

Плановые показатели свердловского завода «Русские самоцветы на 1941 г.

(Там же. Л. 13–27)

|

Показатель |

Ювелирный цех |

Камнерезный и мраморный цеха |

|

Виды изделий |

111 |

20 |

|

Количество, шт. |

357 685 |

5700 |

В объяснительной записке к Промфинплану в качестве важных проблем отмечена нехватка сотрудников, особенно остро выявленная в ювелирном и мраморном цехах, а также несвоевременные поставки полуфабрикатов в предыдущем году. Отсутствие мер по решению этих проблем, по прогнозу главного инженера и директора завода, делали невозможным выполнение поставленных задач (Там же. Л. 10–11). Отчет завода за 1941 г. не представлен в архивном фонде, что не дает возможность оценить степень его выполнения. Это обстоятельство в первую очередь связано со сложной ситуацией, связанной с переводом предприятия на производство продукции оборонного значения и размещением на его площадях эвакуированного из Москвы в сентябре 1941 г. завода № 10 алмазных инструментов (ГАСО. Ф. Р-2211. Оп. 1. Д. 5. Л. 18).

Как свидетельствуют годовые отчеты за 1942–1944 гг., на протяжении трех лет камнерезная деятельность на свердловском заводе «Русские самоцветы» была частично приостановлена. Из предшествующего войне времени на заводе сохранились лишь ювелирный и мраморный цеха. Все остальные площади, включая камнерезный цех, и мощности были использованы под размещение производства эвакуированного московского завода № 10 треста

«Русские самоцветы», заработавшего, как отмечается в отчете за 1942 г., на полную мощность лишь в декабре 1941 г. (Там же). С этого времени изменились наименование и номер завода (завод № 10 алмазных инструментов треста «Русские самоцветы»), которые сохранились вплоть до расформирования треста в 1957 г.

Ввиду отмеченных выше обстоятельств в 1942 г. производственная программа на 75 % состояла из продукции оборонного значения. Как видно из аналитической таблицы, приведенной в отчете (табл. 2), в нее входили различные наконечники, приборы и шомпола, производство которых было значительно перевыполнено (под прибором «САЖ» имеется в виду запущенный в производство уже в январе 1942 г. спасательный прибор для летчиков). Относительно бытовых предметов и технической продукции иного рода отмечается невыполнение плана. «Изделия ширпотреба», под которыми в данном случае подразумеваются ювелирные и камнерезные изделия, в 1942 г. не производились (Там же. Л. 18–21), а указанные финансовые показатели свидетельствуют, очевидно, о продаже изделий, произведенных в довоенное время.

Таблица 2

Анализ выполнения выпуска продукции по ассортименту завода № 10 в 1942 г. (Там же. Л. 20)

|

№ п/п |

Наименование изделий |

План |

Выполнение |

||

|

Количество |

Сумма, тыс. руб. |

Количество |

Сумма, тыс. руб. |

||

|

1 |

Прибор «САЖ» |

16 175 |

2167,4 |

23 035 |

3086,7 |

|

2 |

Шомпол протирочный |

235 000 |

742,6 |

245 825 |

776,8 |

|

3 |

Алмазный наконечник «Роквелл» |

2200 |

330,0 |

3395 |

509,3 |

|

4 |

Победитовый наконечник «Роквелл» |

4000 |

600,0 |

6711 |

1006,7 |

|

5 |

Профильные резцы |

300 |

37,5 |

316 |

39,5 |

|

6 |

Резцы № 1 |

300 |

21,0 |

318 |

22,3 |

|

7 |

Алмазный инструмент № 4 |

345 |

1,5 |

237 |

1,0 |

|

8 |

Прочая техническая продукция |

‒ |

‒ |

‒ |

125,7 |

|

9 |

Изделия ширпотреба |

‒ |

‒ |

‒ |

290,9 |

Иную картину демонстрируют показатели, приведенные в отчетах завода за 1943– 1945 гг. Так, согласно статистическим данным (табл. 3) и объяснительной записке к отчету, было значительно сокращено производство изделий оборонного назначения, а прибор «САЖ» в 1944 г. был снят с производства. Напротив, в 1943 г. был значительно увеличен план по выпуску ювелирно-галантерейных изделий из серебра со вставками граненных уральских камней (ГАСО. Ф. Р-2211. Оп. 1. Д. 7. Л. 11). Эта тенденция нашла продолжение и в следующем году (ГАСО. Ф. Р-2211. Оп. 1. Д. 8. Л. 12). Однако нельзя не отметить, что на протяжении этих двух лет ассортимент выпускаемых ювелирных изделий был ограничен простейшими кольцами, серьгами и кулонами.

Отмеченный в 1943–1944 гг. рост выпуска ювелирных изделий можно объяснить в том числе принятым Советом народных комиссаров в феврале 1943 г. Постановлением № 128 «О мероприятиях по восстановлению и развитию народных художественных промыслов РСФСР». В документе описывается комплекс мер по восстановлению художественной промышленности государства, в том числе об организации специализированных союзов по художественным промыслам, о деятельности артелей, о восстановлении художественных профтехшкол. Это постановление стало также одних из факторов открытия в последующие годы в Свердловске и Нижнем Тагиле художественно-ремесленных училищ [Будрина, 2022а; Толстоброва, 2023].

Совершенно иная ситуация сложилась в 1945 г. В объяснительной записке к годовому отчету указано следующее: «Перед коллективом и руководством завода в 1945 и 1946 г. стоит одна из серьезных задач – возродить камнерезное дело, которое раньше заслуженно славило Урал своими изделиями не только на внутреннем рынке, но и на мировых рынках» (ГАСО. Ф. Р-2211. Оп. 1. Д. 8. Л. 8).

Таблица 3

Анализ выполнения выпуска продукции по ассортименту завода № 10 в 1943–1945 гг. (ГАСО. Ф. Р-2211. Оп. 1. Д. 7; Д. 8; Д. 9)

|

Показатель |

Изделия оборонного назначения |

Инструменты |

Ювелирный цех |

Камнерезный цех |

|

1943 г. |

||||

|

Виды изделий |

3 |

4 |

22 |

‒ |

|

Количество, шт. |

51 605 |

587 |

15 532 ↑ |

‒ |

|

1944 г. |

||||

|

Виды изделий |

2 |

4 |

22 |

‒ |

|

Количество, шт. |

4500 ↓ |

279 650 ↑ |

40 330 ↑ |

‒ |

|

1945 г. |

||||

|

Виды изделий |

1 |

4 |

22 |

3 |

|

Количество, шт. |

5502 ↑ |

243 320 ↓ |

46 914 ↑ |

22 ↑ |

Действительно, согласно приведенным далее сведениям, в 1945 г. был восстановлен камнерезный цех (с пометкой «частично»). Кроме того, велась работа по привлечению квалифицированных рабочих (Там же. Л. 9), которые ввиду отсутствия цеха за годы войны перешли работать в артели Свердловска и Березовского. Так, одним из важнейших кадровых «приобретений» этого времени, согласно отчету, было привлечение к работе на заводе малахитчика А. Н. Оберюхтина (1898–1959) – одного из ведущих мастеров-камнерезов второй половины 1940–1950-х гг., участвовавшего в подготовке крупнейших камнерезных работ. Уже до конца 1945 г. Оберюхтиным были исполнены 15 малахитовых шкатулок, письменный прибор из яшмы, малахитовая доска для письма-рапорта уральцев И. В. Сталину, а также малахитовая обложка для книги почета Нижнего Тагила (Там же). Помимо А. Н. Оберюхтина, на завод вернулись еще девять сотрудников – камнерезы, огранщики, ювелиры (Там же. Л. 17).

Ключевым для последующей истории предприятия событием, отдельно отмеченным в отчете, стало открытие в сентябре 1945 г. на базе завода ремесленного училища, задачей которого была подготовка молодых кадров – камнерезов, огранщиков, ювелиров в 3-годичный срок (ГАСО. Ф. Р-2211. Оп. 1. Д. 9. Л. 17). Действительно, еще в феврале 1945 г. вышло Постановление Совнаркома СССР № 256 «О подготовке кадров для художественной промышленности и художественно-отделочных работ». Согласно документу, было принято решение об организации тридцати учебных заведений в разных городах страны, включая Свердловск. Одним из ключевых положений документа было определение необходимости открытия учебных заведений на производственных базах в целях организации безотрывного обучения и практических занятий (Государственные…, 1945, с. 208–209). Согласно приказу начальника управления трудовых резервов Свердловской области Художественно-ремесленное училище № 42 было создано на базе завода № 10 треста «Русские самоцветы» и мебельного завода «Уральский пролетарий».

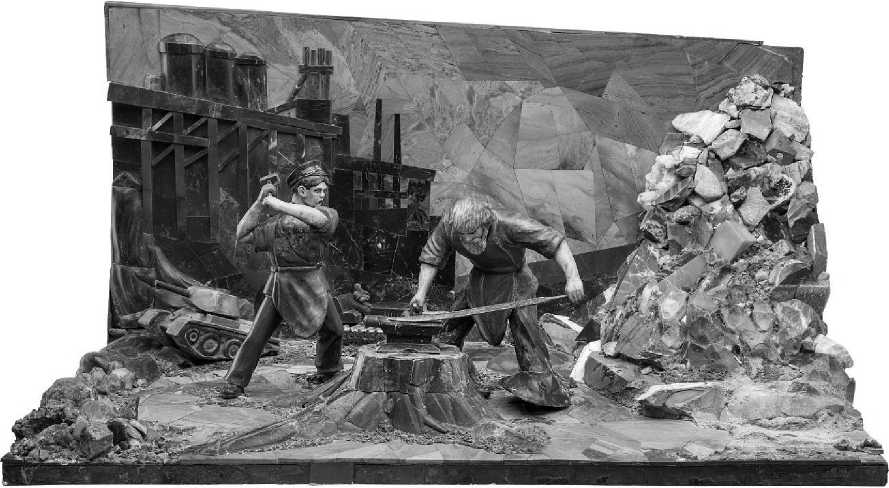

В качестве преподавателей училища на протяжении второй половины 1940–1950-х гг. выступали в том числе сотрудники завода «Русские самоцветы». Так, ведущим преподавателем начинающих камнерезов в 1940–1950-х гг. был Николай Дмитриевич Татауров (1887–1959), один из опытнейших мастеров, начавший свою деятельность в последние годы XIX в. и принимавший участие в подготовке самых известных произведений Екатеринбургской гранильной фабрики рубежа веков и первых десятилетий советской власти на заводе «Русские самоцветы». Нельзя не упомянуть, что первый выпуск специальности «Резчик по камню» училища в качестве дипломной работы подготовил крупную композицию «Урал кует победу» (рисунок). Это произведение, сохранившееся в фондах музея екатеринбургского техникума «Рифей», демонстрирует владение первыми выпускниками разными техниками и приемами работы с цветным камнем [Будрина, 2022а, с. 61].

Рис. Композиция «Урал кует победу». Свердловское художественно-ремесленное училище № 42, рук. Н. Д. Татауров, исп. Ю. Г. Абакулов, (инициалы неизвестны) Анисимов, В. П. Брызгалов, Ю. Н. Лебедев, Г. Г. Суксин, (инициалы неизвестны) Шумков. 1948. Поделочные камни, металл; мозаика, резьба, полировка. 54×101×62. Музей Уральского техникума «Рифей». Фото: Е. Литвинов

Работа по возрождению камнерезного цеха завода «Русские самоцветы» отмечается и в течение последующих лет. Так, выходя за рамки обозначенного периода, отметим, что, по сравнению с 1945 г., в 1946 г. выпуск камнерезной продукции был увеличен втрое (более 60 предметов) (ГАСО. Ф. Р-2211. Оп. 1. Д. 10. Л. 50–51), в 1947 г. – в пять раз (более 100 предметов) (ГАСО. Ф. Р-2211. Оп. 1. Д. 13. Л. 4), в 1948 г. – в шесть раз (около 130 предметов) (ГАСО. Ф. Р-2211. Оп. 1. Д. 15. Л. 19) и т.д. Окончательно же перекос в сторону производства ювелирно-галантерейных изделий был преодолен только в середине 1950-х гг., когда на заводе были окончательно решены кадровые и технологические проблемы.

Заключение

Таким образом, обращение к архивным сведениям позволило преодолеть во многом романтизированное представление о военном периоде деятельности свердловского завода «Русские самоцветы», сформированное посредством публикаций 1970–1980-х гг. и их интерпретаций в 1990–2000-е гг. Действительно, отмечаемая в конце 1930-х гг. тенденция по восстановлению камнерезной деятельности предприятия, более двух веков специализировавшегося на художественной обработке цветного камня, была прервана на несколько военных лет. Однако, как показывают документы, ранее не привлекавшие внимание исследователей, постулируемая полная переориентация завода на выпуск изделий оборонного назначения не находит своего полного подтверждения. Так, уже в 1943 г. на заводе была возобновлена деятельность ювелирного цеха, изделия выпускались многотысячными тиражами. Производство предметов из цветного камня, в основном отмечаемое исследователями с конца 1940-х гг., согласно рассмотренным архивным данным, было восстановлено уже в 1945 г. Начавшийся практически немедленно после окончания войны, этот процесс характеризуется постепенным нарастанием объемов выпускаемых изделий и полным восстановлением статуса завода как ведущего камнерезного предприятия СССР уже в середине 1950-х гг.

Список литературы Прерванное возрождение: свердловский завод «Русские самоцветы» в годы Великой Отечественной войны

- Будрина Л.А. Фаберже, Коноваленко и уральские камнерезы: миф и история // Искусство Евразии. 2022а. № 4 (27). С. 58–71. DOI 10.46748/ARTEURAS.2022.04.004. EDN: NRARTO.

- Будрина Л.А. Резной камень в русско-французских взаимоотношениях: история явления в двух картах // 130 лет франко-русскому альянсу: проблемы и вызовы двустороннего сотрудничества. Екатеринбург: Нестор-История, 2022b. С. 171–182. EDN: BIBKVV.

- Винокуров С.Е. Деятельность Екатеринбургской гранильной фабрики в первой половине-х гг. // Урал. ист. вестник. 2023. № 4(81). С. 157–163. DOI 10.30759/1728-9718-2023-4(81)-157-163. EDN: MYQLYV.

- Павловский Б.В. Камнерезное искусство Урала. Свердловск: Свердл. кн. изд-во, 1953. 152 с.

- Перфильева И.Ю. Русское ювелирное искусство ХХ века в контексте европейских художественных тенденций. 1920–2000-е годы. М.: Прогресс-Традиция, 2016. 512 с. ISBN: 978-5-89826-472-7. EDN: ZUWVVF.

- Толстоброва О.А. Художественное образование в сфере камнерезного искусства в Нижнем Тагиле // Худояровские чтения: материалы XI Всерос. науч.-практ. конф., Нижний Тагил, 26–27 октября 2023 г. Нижний Тагил: Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал», 2023. С. 142–149. EDN: AHBJCL.

- Шакинко И.М., Семенов В.Б. Завод «Русские самоцветы». Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1976. 384 с.