Презентация художественного наследия в частном музее

Автор: Кирьянова О.Г.

Журнал: Художественное наследие. Исследования. Реставрация. Хранение @journal-gosniir

Статья в выпуске: 3 (7), 2023 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена особенностям презентации художественного наследия в частном собрании, на примере Музея Народного Искусства в городе Ростове Великом Ярославской области. Музей создан в 2021 году и является важным объектом, формирующим городскую культурную среду, входит в туристические маршруты, пролегающие по «Золотому кольцу». В экспозиции представлены образцы традиционной русской художественной росписи и резьбы по дереву, медного литья и вышивки. Выполненные и украшенные самодеятельными мастерами предметы крестьянского быта и интерьера, орудия труда, элементы внешнего декора сельских деревянных домов, а также иконы происходят из личного собрания ярославского коллекционера А. В. Ильина. Основная часть экспонатов датируется XVII - XX веками и отражает стилевое многообразие и характерные региональные черты народного искусства Центральной России, Сибири, Поволжья и Русского Севера. Как показывает автор, в случае частного художественного музея на структуру и дизайн экспозиционного пространства, подбор и размещение экспонатов, музейные тексты, музейную коммуникацию непосредственное влияние оказывает личность учредителя, уровень его исторической, культурологической, искусствоведческой компетентности, этические и эстетические предпочтения. В этой связи презентацию художественного наследия в частном музее следует рассматривать не только как способ популяризации изобразительного искусства, но и как форму творческого самовыражения экспозиционера, его послание окружающему миру. Такой подход обогащает музейное повествование, способствует выявлению новых смысловых связей между предметами в экспозиции, что, в конечном итоге, позволит посетителю получить более детальное представление о художественном наследии.

Музей, музей народного искусства, частный музей, коллекционирование, художественное наследие, народное искусство, коллекционер а. в. ильин, музеефикация памятников народного искусства

Короткий адрес: https://sciup.org/170200480

IDR: 170200480

Текст научной статьи Презентация художественного наследия в частном музее

«Коллекция создается из череды элементов, но ее последним членом служит личность самого коллекционера».

Ж. Бодрийяр1

Русское народное искусство – как явление мировой художественной культуры – выкристаллизовывалось в глубине сельской России, поскольку именно крестьянство до середины XX в. составляло бо л ́ ьшую часть населения нашей страны. Живя в единстве и гармонии с природой, человек живо воспринимал и запечатлевал в памяти образы окружающего мира, а затем, с помощью самых простых инструментов, переносил увиденное на дерево, керамику, металл и текстиль, расцвечивая природные формы своей фантазией. Не имея профессионального художественного образования, народные мастера, украшавшие предметы быта и домашнего интерьера, порой создавали подлинные шедевры, формируя собственную изобразительную традицию. Вместе с творческими навыками и технологическими приемами – как собственными авторскими, так и унаследованными от талантливых предшественников – ее передавали последующим поколениям. Так возникали региональные стили народного искусства, богатством и многообразием которых отличается отечественное художественное наследие.

Первые шаги по выявлению и сохранению памятников народного искусства на уровне частной инициативы предпринимались еще в конце XIX столетия. В XX веке их музеефикация в нашей стране осуществлялась более системно и к настоящему времени собраниями народного искусства располагают многие российские музеи – как федеральные, так и региональные. Интерес к этой области материального наследия проявляют также современные частные коллекционеры. Именно такому коллекционеру обязан своим существованием Музей Народного Искусства в городе Ростове Великом.

Ярославец Александр Васильевич Ильин, по его собственному признанию, увлекся народным искусством еще в детстве, поняв и полюбив его самобытную красоту2 ( ил. 1 ). Психологически он являет собой увлеченного энергичного энтузиаста, не чуравшегося ради обретения очередного раритета преодолевать, зачастую пешком и по бездорожью, десятки километров, дотошно изучать чердаки и подвалы предназначенных к сносу старых деревенских домов. Конечно, главным залогом успеха его трудов является дар видеть, узнавать действительно значимые работы провинциальных мастеров прошлого за позднейшими переделками и красочными слоями. Итогом его более чем тридцатилетнего изучения и собирательства памятников народной культуры стало обширное частное собрание, включающее уникальные предметы XVII – XX веков из дерева, металла, текстиля, керамики, в основном, происходящие из Центральной России, Поволжья и Русского Севера. Около двухсот пятидесяти из них представлены в Музее Народного Искусства, который был открыт в Ростове Великом в 2021 году. Его собрание зарегистрировано в организационно-правовой форме частного учреждения культуры.

Экспозиционное пространство располагается в одноэтажном бревенчатом доме 1909 года постройки, стоящем в центральной, исторической части города ( ил. 2 ). Примечательно, что это здание ранее принадлежало семье ростовского священника протоиерея Василия Мансветова – выдающегося ученого, автора ряда церковно-исторических исследований в области материальной культуры.

Илл. 1.

Основатель Музея Народного Искусства А.В. Ильин.

Фото из личного аккаунта в социальной сети Вконтакте.

URL: https:// vk.compitirimmz=pho-to710251262_457239080%-2Falbum710251262_0%2Frev

(дата обращения:

25.08.2023)

Несмотря на обилие музеев в Ростове Великом, входящем в туристический маршрут «Золотого кольца России», новый музей сразу занял в культурном пространстве города особое место. Его популярность обусловлена несколькими факторами. И это не только удачное расположение на центральной улице, ведущей к главной туристической точке – Ростовскому Кремлю. Собрание музея уникально уровнем представленных предметов, что разительно отличает его от многих частных институций музейного типа, действующих в само м́ Ростове Великом и в его окрестностях. Аналоги ряда предметов, представленных в этом частном собрании, имеются только в коллекциях крупных федеральных музеев, некоторые известны в единичных экземплярах. Кроме того, значимую роль играет фактор личности самого А.В. Ильина, движимого, по его собственным словам, целью приобщения как можно большего числа людей к самобытной и завораживающей красоте, созданной крестьянскими талантами прошлого3. Его музей – это своего рода гимн русской деревне. О последовательности коллекционера в осуществлении просветительской деятельности свидетельствует тот факт, что именно по его инициативе в июне 2010 г. было образовано Ферапонтовское общество сохранения и изучения памятников древнерусского искусства. Общество объединило «любителей и профессионалов, теоретиков и практиков, ученых искусствоведов и владельцев собраний, независимых исследователей и антикваров»4. В дальнейшем благодаря усилиям членов этого общества в сотрудничестве с ведущими российскими музеями в 2011 – 2022 годах был организован и проведен ряд выставок и научных конференций, посвященных древнерусскому церковному искусству. В последнем по времени мероприятии, прошедшем в 2022 году, ростовский Музей Народного Искусства уже выступал в качестве одного из организаторов.

Илл. 2.

Здание Музея Народного Искусства в Ростове Великом.

Съемка О.Г. Кирьяновой, 2023

В отличие от многих отечественных коллекционеров, также организовавших на основе своих собраний частные музеи и вверивших всю повседневную работу наемным сотрудникам, А. Ильин проводит много времени в музее, общается с посетителями, проводит авторские экскурсии. Наряду с официальной страницей учреждения в социальной сети Вконтакте, где размещается информация о музейных предметах и событиях, его владелец уже на своей странице также периодически публикует экспонаты с их подробным описанием, охотно отвечая на вопросы подписчиков. Здесь он часто делится историями о том, как именно удалось отыскать и включить в музейное собрание редкий экземпляр прялки, сундука и т. д., причем оформляет повествование в виде коротких рассказов, написанных живым и сочным языком, с красочными диалогами. Следует отметить, что в самом музее царит почти домашняя атмосфера, зримым символом которой является вальяжный кот, который то лежит у кассы, то сопровождает посетителей при осмотре. Свою роль играет и компактный, камерный размер экспозиционного пространства, занимающего всего три комнаты. Оно позволяет гостям узнать об основных видах и стилях русского народного искусства в представленном собрании, не «утонув» в количестве информации. Важно еще и то, что экспозиция интерактивна – каждый предмет можно потрогать, взять в руки, что также способствует лучшему восприятию информации. Этому восприятию содействует и аутентичный для экспонатов интерьер деревянной избы с минимумом современных деталей, а также удачное световое и колористическое оформление музейных помещений. Дизайнерское и объемно-планировочное решения экспозиционного пространства принадлежат А. В. Ильину, а также его коллеге и помощнице – директору Музея А. В. Аристовой.

В отличие от классических художественных музеев, где экспонаты распределяются по хронологическому либо по регионально-стилевому признаку, основной принцип презентации народного искусства здесь можно охарактеризовать, как нарративный. Акцент в музейном повествовании делается на предметах, наиболее интересных с точки зрения самого владельца. Каждый объект показа, к которому привлекает внимание посетителей экскурсовод, характеризуется им не только по региону, стилю, времени создания и назначению. Помимо рассказа о бытовании предмета, излагается история его обретения с живыми и яркими подробностями, которые также упоминаются самим А. В. Ильиным в его интернет-публикациях. Одновременно поясняется чем уникален именно этот памятник народного искусства. В целом в структуре экспозиции можно выделить три основных раздела, где представлены музейные предметы, сгруппированные по назначению: элементы внешнего и внутреннего деревянного декора зданий, бытовые, иконы. В первом зале, обустроенном в реконструированных сенях избы, находятся наиболее крупные предметы из дерева, датируемые XIX столетием. Они объединены наличием в декоре зооморфных и антропоморфных персонажей. Так, на расписных деревянных комнатных дверях, созданных на Русском Севере – в Вологодской и Архангельской губерниях, присутствуют стилизованные львы, так же, как на резном деревянном оконном наличнике из Нижегородской губернии. Относящийся к тому же Поволжскому региону фрагмент деревянного оконного наличника светелки украшен рельефным изображением косматого существа с человеческим лицом, бородой, туловищем рыбы и длинным змеиным хвостом – «русала», как его назвали в музее. Одной из редких находок является деталь (задняя стенка) деревянного посудного шкафа из Архангельской области с изображением двух фантастических фигур с антропоморфными мужскими и женскими чертами – «семейной четы». Примечательно, что рисунок располагался на стороне, обращенной к стене, т. е. заведомо не видимой хозяевам и их гостям. Здесь посетитель имеет возможность проявить собственную фантазию, пытаясь разгадать чей именно образ запечатлел неизвестный народный мастер.

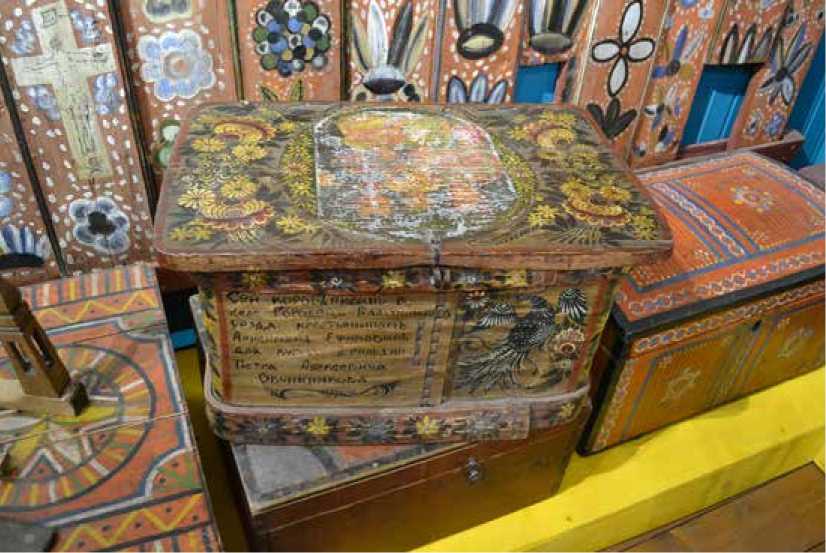

Второй зал отдан расписным прялкам, швейкам и различным деревянным и лубяным емкостям. Рисунки на этих предметах являются яркими образцами региональных стилей художественной росписи XVIII – XX вв.: городецкой, борецкой, пучужской, пермогорской, уфтюжской, мезенской и других. Представленные экспонаты позволяют проследить не только региональное влияние на стиль художественных росписей, но генезис форм и орнаментальных украшений прялок, от простейших геометрических и растительных узоров с использованием лаконичной цветовой палитры до сложных многоцветных и многофигурных, сюжетных произведений именитых народных мастеров ( ил. 3 ).

В прямом смысле слова венчает «прялочный ряд» большой фрагмент наружной домовой резьбы конца XIX в. из Костромской области. В завитках его растительного орнамента отчетливо просматриваются стилизованные изображения двух человеческих лиц в профиль. Музейный рассказ, который строится вокруг этого образа, также позволяет посетителям проявить свою фантазию, строя предположения о прототипах изображений. Наряду с образцами художественно оформленных принадлежностей для шитья и ткачества, посетители знакомятся с процессом получения пряжи из льняных волокон, а также принципом работы домашнего ткацкого станка.

Илл. 3.

Коллекция прялок.

Музей Народного

Искусства

Съемка О.Г. Кирьяновой, 2023

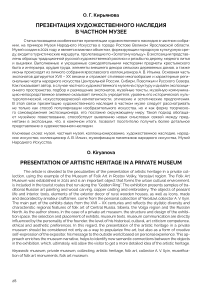

В этом же отделе представлены украшенные росписью деревянные сундуки, короба, лубяные мочесники, хлебницы, туеса, братины и ковши. Среди них редкий подписной экземпляр короба, декорированного в стиле городецкой росписи с сугубо патриотической тематикой. Орнаментальное решение включает сказочную двуглавую птицу, весьма напоминающую стилизованный российский государственный геральдический символ – двуглавого орла. Крышку короба украшает литографическое изображение царской семьи, к сожалению, почти утраченное, обрамленное орнаментом из традиционных для городецкого стиля золотых листьев и цветов. На передней боковой стенке имеется автограф мастера с указанием имени заказчика: «Сей короб писан в селе Городец Балахнинского уезда крестьянином Анисимом Ефимовым для купца II гильдии Петра Алексеевича Овчинникова» ( ил. 4 ).

Илл. 4.

Короб с городецкой росписью.

Конец XIX в.

Луб, темпера.

6 × 39 × 35.

Музей Народного

Искусства

Съемка О.Г. Кирьяновой, 2023

Тематическое зонирование последнего раздела экспозиции состоит из бытовой и сакральной частей, что отражает основные стороны повседневной жизни русского крестьянина. В первой вновь представлены предметы сельского обихода: образцы народной вышивки, расписные деревянные хозяйственные орудия, элементы конской упряжи, резные пряничные и набойные доски конца XIX – начала XX столетия. Одним из самых поздних по времени бытования музейных предметов являются происходящие из региона Северной Двины нарядные расписные деревянные «именные» грабли – на ручке имеется надпись, выполненная с использованием букв церковнославянского алфавита: «сия грабли татианы матвеевой крашены 1928 года» (ил. 5). И здесь посетители вновь оказываются перед загадкой – сама ли Татьяна Матвеева создавала эту роспись, либо, что вероятнее, их сработал и украсил неизвестный мастер. Кто он был ей – отец, муж, брат, жених, – так и останется тайной; но, строя различные предположения о происхождении предмета, наш современник вновь осознаёт, какой значимой была эстетическая составляющая в крестьянском обиходе, если росписью покрывали даже такую, сугубо утилитарную вещь.

Илл. 5.

Грабли.

1928 г.

Северная Двина, Борок. Дерево, темпера, 185 × 50 см.

Музей Народного

Искусства

Съемка О.Г. Кирьяновой, 2023

Во второй части представлена деревянная храмовая скульптура, а также созданные мастерами-самоучками иконы. Причем, в соответствии с православной традицией, именно иконам отведен верхний, юго-восточный «красный угол» избы, а также южная ее стена. Презентуемая коллекция наглядно подтверждает тезис искусствоведа Н.И. Комашко «В лучших своих образцах народная икона вполне сопоставима по художественной ценности с профессиональной городской, выполненной в одном из "ученых" стилей XVIII века. И конечно, ей нет равных по оригинальности формальных приемов, а также чистоте и детской непосредственности интерпретации канонических сюжетов»5.

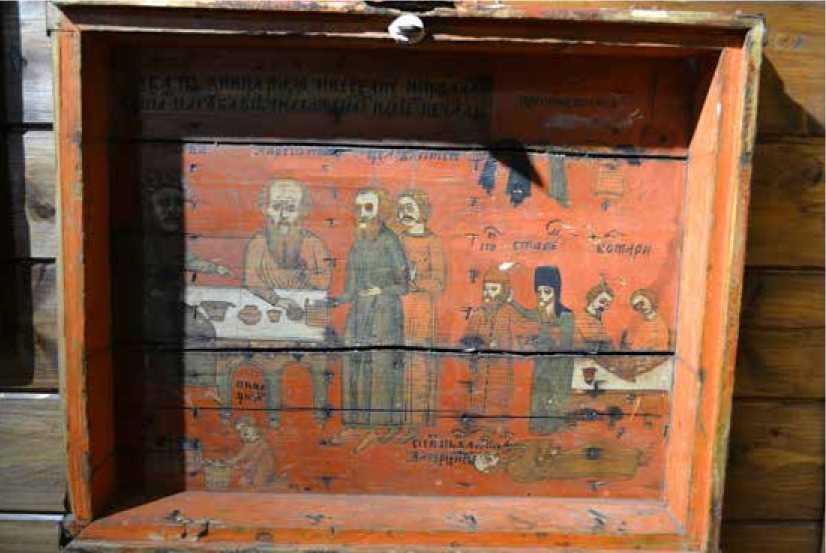

К наиболее примечательным экспонатам относится происходящий из Вологодской губернии деревянный образ «Чудо архангела Михаила о Флоре и Лавре», датируемый концом XIX – началом XX века, в резном полихромном киоте (ил. 6). В цветовой гамма этой иконы, как и в большинстве народных икон, преобладают охры6. Несовершенство пропорций фигур святых, несоразмерные антропоморфным персонажам изображения лошадок, традиционных для этого иконографического сюжета, не мешают восприятию памятника именно как образца народного религиозного творчества. По назидательному смыслу к иконному собранию примыкает предмет бытового назначения, являющийся гордостью музейной коллекции – сундук-погребец, датируемый первой четвертью XVIII века. Экспонат с сюжетной росписью темперой на крышке происходит из Кирилловского района Вологодской области. Многофигурная композиция включает изображения лиц, наживающихся на виноторговле, а также завсегдатаев питейных заведений, причем каждый персонаж надписан. Венчает композицию надпись: «Кабак пьяницам радость и веселие и проклад, а душам пагуба вечная, а женам и детям печаль» (ил. 7).

Илл. 6.

Иконный ряд.

Музей Народного

Искусства

Съемка О.Г. Кирьяновой, 2023

Илл. 7.

Сундук-погребец (крышка).

Первая четверть XVIII в. Кирилловский район Вологодской обл.

Роспись – среднее течении Северной Двины.

Дерево, темпера. 64 × 52.

Музей Народного

Искусства

Съемка О.Г. Кирьяновой, 2023

В целом, по уровню и качеству презентуемого материала собрание ростовского Музея Народного Искусства, несмотря на его небольшие размеры, можно охарактеризовать как одно из самых значимых не только для Ярославской области, но и для всей России. Знакомство с этой экспозицией, несомненно, способно духовно обогатить посетителя, позволив ему хотя бы отчасти соприкоснуться с масштабным и творчески самобытным художественным наследием русского крестьянства.

Список литературы Презентация художественного наследия в частном музее

- Бодрийяр Ж. Система вещей: [Пер. с фр.]. М.: Рудомино, 1995. С. 43.

- Предметы быта русских крестьян XVIII - XX вв: Уникальная этнографическая коллекция Александра Ильина: Текст электронный. - URL: https://kulturologia.ru/ blogs/140417/34103/ (дата обращения: 27.08.2023).

- Чернов М. А. Ферапонтовское общество. Иконопись и народные промыслы: Каталог выставки. 25 июня - 27 ноября 2022. М.: Северный паломник, 2022. С. 7.

- Комашко Н. И. Русская икона XVIII века. М.: Агей Томеш, 2006. С. 26. EDN: QXVDBP