Приближенное аналитическое решение внутренней задачи кондуктивно-ламинарной свободной конвекции

Автор: Попов М.И., Соболева Е.А.

Журнал: Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий @vestnik-vsuet

Рубрика: Информационные технологии, моделирование и управление

Статья в выпуске: 4 (70), 2016 года.

Бесплатный доступ

Представлено приближенное аналитическое решение задачи о нестационарной свободной конвекции в кондуктивно-ламинарном режиме ньютоновской жидкости в квадратной области при мгновенном изменении температуры боковой стенки и отсутствии тепловых потоков на верхнем и нижнем основаниях. Уравнения естественной конвекции в приближении Обербека-Буссинеска линеаризованы за счет пренебрежения конвективными слагаемыми. Для сокращения числа гидротермических параметров система приводится к безразмерному виду введением масштабов для зависимых и независимых переменных. Переход от классических переменных к переменным «вихрь-функция тока» позволил свести систему к нестационарному уравнению теплопроводности и нестационарному неоднородному бигармоническому уравнению, причем первое не зависимо от второго. Решение в виде функции тока получено применением интегрального синус-преобразования Фурье с конечными пределами к бигармоническому уравнению сначала по переменной x, а затем по переменной y. Функция тока имеет вид двойного ряда Фурье по синусам с коэффициентами в интегральной форме. Коэффициенты ряда представляют собой интегралы от неизвестных функций. На основании гипотезы о специальном виде интегралов коэффициенты вычисляются из системы линейных уравнений, полученной из граничных условий на частные производные функции. Исследована зависимость структуры течения от числа Прандтля. Получены карты линий тока и изолиний компонентов скорости, описывающие развитие течения с момента возникновения до перехода в стационарное состояние. Приведены графики векторного поля скоростей в различное время, иллюстрирующие динамику течения. Достоверность гипотезы о специальном виде интегральных коэффициентов подтверждается адекватностью физическому смыслу и согласованностью полученных результатов с численным решением задачи.

Уравнение обербека-буссинеска, бигармоническое уравнение, кондуктивно-ламинарная свободная конвекция, конечное интегральное синус-преобразование фурье

Короткий адрес: https://sciup.org/140229705

IDR: 140229705 | DOI: 10.20914/2310-1202-2016-4-78-84

Текст научной статьи Приближенное аналитическое решение внутренней задачи кондуктивно-ламинарной свободной конвекции

Математическое моделирование свободной конвекции в большинстве случаев базируется на уравнениях Навье-Стокса в приближении Обербека-Буссинеска. Изучению внутренних задач свободной конвекции посвящено много работ, поскольку они имеют важные практические приложения, такие как хранение криогенных жидкостей, охлаждение электроники, моделирование двигателей внутреннего сгорания и др. Исследованию течения и теплообмена при ламинарнойсвободной конвекции между вертикальными параллельными изотермическими пластинами с различными температурами методом конечных объемов посвящена работа [1]. В работе [2] модификацией метода конечных разностей решается краевая сопряженная задача нестационарного конвективного теплопереноса в замкнутой квадратной полости. Ламинарная свободная конвекция внутри параллелепипеда с нагревом боковых стенок численно исследована в работе [3]. Изучению свободной конвекции в квадратной области с внутренней перегородкой методом конечного объема посвящена работа [4]. В работе [5] конечно-разностным методом исследуется течение наножидкости в пористой квадратной каверне. В подавляющем большинстве работ применяется численное моделирование. В связи с этим возникает необходимость получения аналитических и приближенно аналитических решений подобного класса задач.

Постановка задачи и вывод основных уравнений

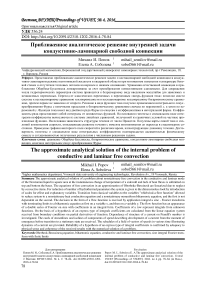

Рассматривается плоская квадратная область (рисунок 1), заполненная полностью вязкой несжимаемой жидкостью. В начальный момент времени жидкость находится в состоянии покоя с температурой t0. Затем температура левой стенки мгновенно принимает значение t , причем тепловой поток через верхнюю и нижнюю стенку отсутствует q=0. Температура правой стенки поддерживается постоянной, равной температуре жидкости в начальной момент времени (th > t0).

В выбранной системе координат уравнения Обербека-Буссинеска принимают следующий вид:

Svx Svx Svx 1 S p fS2vx S2vx )

- + vx x + x = + v x + x ,

St S x y S y p S x ( S x 2 S y y

Рисунок 1. Расчетная схема

Figure 2. Design diagram

S v y S v y S vy 1 S p

--+ vx --+ v y ---— — +

St S x S y p S y

f S 2 vy S 2 v,

I y + y

( Sx2 Sy2

S t S t S t

St

+ v + v — a

S x

S y

+ P gt,

' S 2 1 S 2 t )

(s x 2 S y 2 J ,

S vx S vy

—x + — y — 0 .

S x S y

Здесь v , v – компоненты скорости по осям

x и y ; p , t , t - давление, время и температура; p , v ,a , в - плотность, коэффициенты кинемати-

ческой вязкости, температуропроводности и объемного расширения среды. Поскольку рассматриваются очень медленные течения, то без потери физического смысла предположим, что vx ~ 0, vy ~ 0. При такой линеаризации получим

Sv, 1 Sp f 92 v9

xxx

—+ v

St p S x ( S x 2

Sv 1 Sp f S2 v y —+ v y ++

St p S y ( S x 2 S y J

S t f S 2 1 S21 )

— a +

St (S x2 S y J

S vx S vy

—x + —- — 0.

S x S y

Для сокращения числа гидротермических параметров система (1)--(4) приводится к безразмерному виду введением масштабов для зависи-

т x мых и независимых переменных: 9 — —, X — —,

Y — y , V x — v x- , V y — vr , p — p , t — l t »

h v v P t h — t 0

.Здесь h – длина стороны квадратной области, т, v, p - характерные время, скорость

и давление, th — 1 0 - характерная разность температур.

Характерное время вязкого затухания давление, время и скорость вычислим из урав-„ - т , 1 pт 1 VT . ы _ нений у— — 1,--— — 1, — — 1. Имеем h2 р h v h

- h 2 - V - V2

т — —, v — —, p — р — . Перепишем уравне-

V h h ние (1) в безразмерных переменных:

Обезразмеренное уравнение (3) примет вид

д T _ 1 ( д 2 T д 2 T 1

— +, де Pr 1дX2 дY2 )

дVx __др д2Vx д2Vx де - дX дX2 дY2 ■

Уравнение (2) примет вид д——8JL+a2v+ V+Gr T, де д Y дX2 д Y2

h 3

где Gr = —fi g ( tw — t o ) — число Грасгофа. Исключим давление из уравнений (5) и (6):

д ^у де 1д X

—

д 2

+ д Y2

д V - ) д Y )

(д V

д 2 д X2

д V..

д X

—

д V 1

—- + д Y )

—

д V -

д X д Y

_ д T + Gr— дX

где Pr – число Прандтля.

В начальный момент времени жидкость находилась в состоянии покоя и имела всюду одинаковую температуру 1 0, поэтому начальные условия для функции токаи температуры имеют вид:

Ф ( X , Y ,0) = 0, (10)

t ( x , y ,0) — 1 0, следовательно

T ( X , Y ,0) — t 0- — t 0 — 0. (11)

t h — t 0

Поскольку температура левой стенки скачком изменяется до температуры t h , а температура правой 1 0 не изменяется, граничные условия на температуру имеют вид

t (0, y , т ) — t h , t (1, y, т ) — 1 0, или

Безразмерный вихрь обозначим

д V Q — —y- д X

—

д V x , тогда д Y до д2 О д2^ _ дT

--- — --- 77 +-- 77 + Gr---, де д X 2 д Y 2 д X

t (0, y , е ) — t^-t ° — 1, t (1, y , е ) — t °— t 0 — 0 (12)

t h — t 0 t h — t 0

Условия непротекания и прилипания жидкости выражаются уравнениями

Уравнение неразрывности (4) примет вид д V 9 V

—- +-- - — 0.

д X д Y

Чтобы оно удовлетворялось автоматически, введем функцию тока V следующим об-

ф (0, y , е ) = ф (1, y , е ) =

— ф( x ,0,е) = ф( x ,1,е) = 0, дФ(0, Y ,е) = дФ(1, Y ,е) = дX дX

_ дФ( x ,0, е ) _ дФ( x ,1, е ) =

= д Y ” д Y '

дУ дУ разом: Vx — — , V —-- x д Y y дX

.

Получим

д V П — —y

—

д V _ д 2 У д 2 V

---

д X д Y

д X 2 д Y 2'

Перепишем

уравнение (7) через функцию тока:

д (д2У д2У1_д4V д4V де laX2^Sy2 J —дХ4 + дх 2д y 2 +

В переменных «вихрь-функция тока» исходная система (1)–(4) сводится к нестационарному уравнению теплопроводности (9) и нестационарному неоднородному бигармониче-скому уравнению (8) с начальными (10)–(11) и краевыми условиями (12)–(14).

Решение задачи

д 4 V д T

+ —г — Gr—.

д Y 4 д X

V

Введем переменную Ф — — и получим Gr уравнение уже без числа Грасгофа д (д2Ф д2Ф1 д4Ф

+—+ де 1дx2 дy2)д д4Ф д 4Фд

+--7.------77 +--7.

дX2дy2 дy4

Несопряженный характер системы (8)– (14) позволяет последовательно решать тепловую – (9), (11), (12), и гидродинамическую – (8), (10), (13), (14) задачи.

Решение тепловой задачи известно

т ( x , y , е ) = 1 — x +- У ^-)- х п p =1 p

х sin [ ( 1 — X ) п p ] exp

Pr

К системе (10), (12), (15), (16) применим интегральное синус-преобразование Фурье с конечными пределами [8] по переменной X :

Ф( = ^[ Ф ( X , У , 0 ) ] =

1 (16)

= JФ ( X , У , 0 )sin ^ X ) dX = ФУ ( Я , У , 0 ) 0

Обозначим через

8 2 Ф (1, Y , 0) , х 8 2 Ф( 0, Y , 0)

A =----- ( ’ , ) , B ( Y, 0) =----- ( ’ ’ )

8 X 2 v 2 8 X 2

неизвестные функции, тогда

где Я находится из характеристического уравнения sin( Я ) = 0.

Вычислим вначале

8 T ( X , 0 ) .

8 X *

8 T ( X ,0) . .

--—— = - 1 - 2 L ( - 1) p COs [ (l - X) п p ] X

8 X p = i

_ 2 _2

X exp( - 0 —p )■

Pr

Запишем уравнение (8) в виде:

—1 Я

80 I X

"8 2Ф~| _ Гд2Ф H _

+ Tx dF ГTx

L 8 X J L 8 1 J

8 4 Ф

J X 4 _

+

+ J"x

2 ' !

8 X 2 8 У2

+ Xx

8 4 Ф Г8 Г

8 У 4 J X Ld X

Идентифицируем преобразования в (17):

T

X

8 2 Ф

8 X 2

1 8 2 Ф ( X , У , 0 )

J 8X2

sin( Я X ) dX =

-Я Ф^8^

X 8 Y 2

= Я cos Я + A + Я В + Я4Фх -

2 8 2 Ф x 8 4 Ф x 1г . п

2 Я I ( cos Я - 1 ) +

8 У 2 8 У 4 Яv !

да

+2^(-1) p p=1

Я L cos Я - cos ( n p ) J

п 2 p 2 - Я2

_ 2 „2

exp[ - 0 -p ], Pr

Ф x ( Я , Y ,0 ) = 0, ФХ ( Я ,О, 0 ) = ФХ ( Я ,1, 0 ) = 0, 8Ф x ( Я ,0, 0 )_ 5Ф x ( Я ,1, 0 )^о

8 Y

8 Y

Вычислим синус трансформанту по переменной Y

Ф xy = Л ГФ x ( Я , Y , 0 ) J =

1 (20)

= J Ф x ( Я , Y, 0 ) sin ( цY ) dY = Ф xy ( Я , ^ , 0 ) , где , находится из характеристического уравнения sin ( ^ ) = 0. Тогда (19) примет вид

= - Я 2 Ф x ; _ Г82Ф"

I

— \-ЯХ к ф, +к YX Y

8 2 Ф

X

X

8 2 . ,

, =—?Х[Ф ( X, Y ,0) ] = дг2 ar2 XL J

82Ф,.

8 У2 ’

Г 8 Y2

= - Я cos Я ,[ A ] + Я ,[ B ] + ЯХ х[Фх]- (21)

8 4 Ф

8 X 4

= - Я cos Я

1 8 4 Ф ( X , У , 0 ) .

= J---^---sin( Я X ) dX =

- 2 ЯХУ

8 2 Ф

8 4 Ф

- 4

8 2 Ф (1, У , 0 ) 8X2

- 8 2 Ф (0, У , 0 ) .л

+ Я--- , + Я Ф у;

8Х 2 x

8 4 Ф 8 X2 8 У2

2 81 у 81Ф

8 У2 x Г 8 X2

= - 2 Я2

8 2 Ф x 8У2 ’

8 4 Ф 1_84_ т [ф] 8 4 Ф X ( Я , У , 0 ) .

8 У 4 J 8 У4 X 8 У4 ’

I ж^

|^ - 1 - 2 V ( - 1) p cos[(1 - X ^ p ]exp( - 0—p -)

•0 1 p = 1 Pr

• sin( Я X ) dX = - ( cos Я - 1 ) - Я

.'I ( - 1) p Я - “^ p )] exp( - 0 ^).

p = 1 n p - Я Pr

- Ту [ T x ] .

Г 8 Y2 _ .

Идентифицируем преобразования в (21):

_ 8 Y'

Y

8 2 Ф

г 8 Y2

1 8 2 Ф

= J -ГХ- sin( ^ Y ) dY = - ^ Ф XY \

0 8 1

X , [ A ] = A Y ( ^ , 0 ); XY [ B ] = B Y ( ^ , 0 );

Y

"8 4 Ф, г 8 Y4

1 8 4 Ф г .

= J -^^ sin( 0 Y ) dY =

0 8 1

8 2 ФХ( Я ,1, 0 ) 8 2ФУ( Я ,0, 0 )

-и cos и ----^--- + и ----^---- +

8 X 2 8 X 2

+ Ц Ф XY ;

т =тЛт г XY Y Y V X

да

- 2 ^ ( - 1) p

8 T

8 X

[I — ( cos Я - 1 )-

J Я

Я [cos Я - cos( n p )]

p = 1

x sin( ^ Y ) dY =

да

= -2 ^ (-1)

p = 1

п 2 p 2 - Я2

п 2 p 2 I exp(- 0 ——) > x Pr

p Я [cos Я - cos( n p )]

п2p 2 - Я2

- 2 2 ]

exp( - 0 -PT) •■

Обозначим через d2Ф. (X,1,9) d2Фх (X,0,9)

=----X^,2 ), d =----X ( , , )(22)

SY2

неизвестные функции, тогда:

^^Y + (X2 + д2 )Ф.¥У= -X Xcos XAy d9 XY X2 + д21

—XBy + д cos дС — дD ] — Tyx , Ф XY ( X , д ,0 ) = 0.

-

Интегралы типа (27) в каждый момент времени 9 представляют собой постоянные и находятся путем решения системы линейных уравнений, полученной из граничного условия на частные производные функции (14):

Анализ результатов

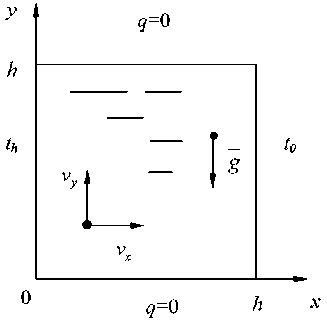

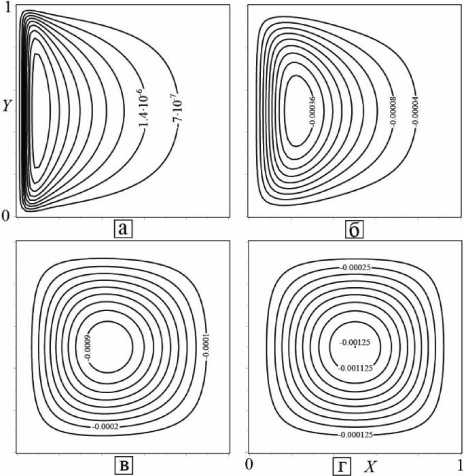

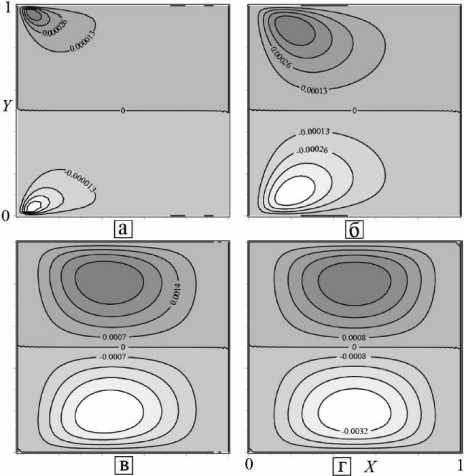

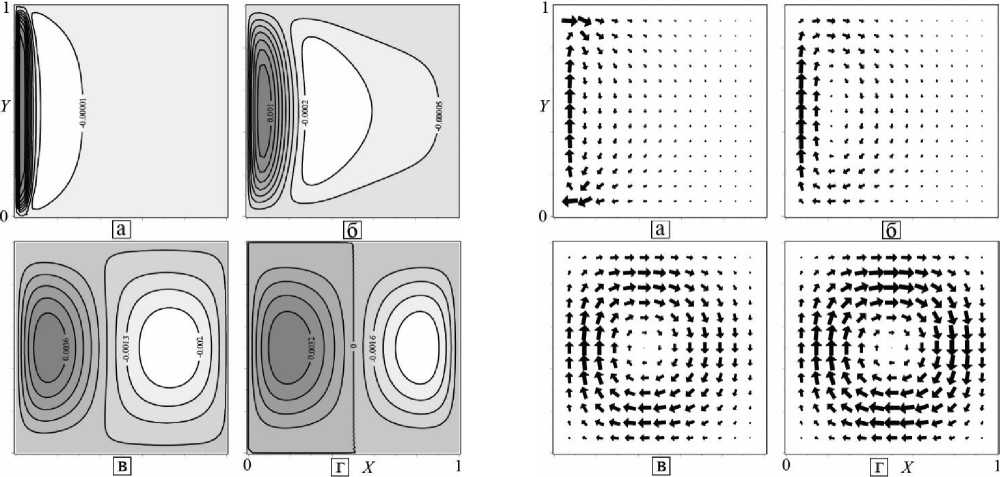

На рисунках 2–5 изображены карты функции тока, компоненты скорости v и v , и поля скоростей для числа Прандтля Pr=1 в разное время: а) 9 = 0.001 , б) 9 = 0.01 , в) 9 = 0.1 , г) 9 = 1 .

Решив уравнение (23) с начальным условием (24), получим для изображения:

ФЛ) = exp ^- 9 ( X 2 + д 2) ] j^p---- 2 X cos XAy -

-XBY + д cos д С - д D -

- Txy exp ^- z ( X 2 + д 2) ] dz .

Выражение для функции тока получим последовательным применением обратных преобразований Фурье:

Ф(X,Y,9) = 4££фxy (Xn,д,9)x n=1 m=1 (26)

X sin ( X n X ) sin ( Ц m Y ) ,

где X n = n n и д т = n m .

В решение (26) входят интегралы от неизвестных функций (18) и (22), для вычисления которых предположим, что справедливо:

Рисунок 2. Карты функции тока

Figure 2. Flow function map

j AY ( д , z )exp[ z (X2 + д 2)] dz =

= А( д , 9 ) j exp[ z ( X + д 2)] dz , 0

При данном допущении, выражение для изображения примет вид

X

cos д - 1

П X , д,9^-- --^X

’ № + д 2)

(cos X - 1) {1 — exp [ - 9 ( Л 2 + д 2) ] }

X ( X + д 2)

+

X

« (28)

+2PrX^(-1)p [cos X - cos(np)]x p=1

2 2 1

{exp( - 9 ——)- exp[ - 9 ( Я 2 + д 2)]}

Pr

Рисунок 3. Карты компоненты скорости v

( n 2 p 2 - X 2) [ n2p 2 - Pr( X 2 + д 2) ]

Figure 3 .Velocity component v maps

Рисунок 5. Поле скоростей

Рисунок 4. Карты компоненты скорости v

-

Figure 4. Velocity component v maps

Течение начинается возле нагретой стенки (рисунок 5 а) и распространяется к холодной(рисунок 5 б и в).

При переходе в стационарное состояние (рисунок 5 г) образуется единственный вихрь, закрученный по часовой стрелке с неподвижной точкой в центре области.

-

Figure 5. Field of velocities

Достоверность гипотезы о специальном виде интегральных коэффициентов подтверждается адекватностью физическому смыслу и согласованностью полученных результатов с представленным решением задачи [9].

Список литературы Приближенное аналитическое решение внутренней задачи кондуктивно-ламинарной свободной конвекции

- Терехов В.И., Экаид А.Л. Ламинарная свободная конвекция между вертикальными параллельными с различными температурами//Теплофизика и аэромеханика. 2012. Т. 19. № 4. С. 415-429.

- Шеремет М.А. Ламинарные и турбулентные режимы сопряженной естественной конвекции в квадратной области//Вычислительная механика сплошных сред. 2012. Т. 5. № 3. С. 327-338

- Терехов В.И., Экаид А.Л. Трехмерная ламинарная конвекция внутри параллелепипеда с нагревом боковых стенок//Теплофизика высоких температур. 2011. Т.49. № 6. С. 905-911.

- Jani S., MahmoodiM., AminiM., Jam J. Numerical investigation of natural convection heattransfer in a symmetrically cooled square сavity with a thin fin on its bottom wall//Thermal science. 2014. V. 18. №. 4. Р. 1119-1132.

- Gros T., Revnic C., Pop I., Ingham D.B. Free convection heat transfer in a square cavity filled with a porous medium saturated by ananofluid//International Journal of Heat and Mass Transfer. 2015. V. 87. P. 36-41.

- Ряжских В.И., Попов М.И. О численном интегрировании нестационарного неоднородного бигармонического уравнения в задачах кондуктивной свободной конвекции//Вестник Воронежского государственного технического университета. 2014. Т.10. № 1. С. 56-62.

- Устинов А.С., Савин И.К. Конвективный теплообмен при совместном действии вынужденной и свободной конвекции и изменяющихся во времени граничных условиях на стенке//Вестник Международной академии холода. 2009. № 3. С. 8-10.