Приближенный метод расчета распределения температуры в комбинированном радиальном ребре прямоугольного профиля

Автор: Видин Юрий Владимирович, Казаков Роман Владимирович

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Статья в выпуске: 3 т.14, 2011 года.

Бесплатный доступ

Предложена конструкция радиального ребра, у которого начальная часть выполнена из материла, обладающего более высоким коэффициентом теплопроводности, чем периферийная. Разработан эффективный приближенный аналитический метод расчета изменения температуры в радиальном направлении составных ребер, характеризующийся достаточной для инженерной практики точностью.

Радиальное ребро, коэффициент теплопроводности, коэффициент тепловой эффективности, температурное поле, инженерный метод расчета температурного поля

Короткий адрес: https://sciup.org/14294354

IDR: 14294354

Текст научной статьи Приближенный метод расчета распределения температуры в комбинированном радиальном ребре прямоугольного профиля

Известно, что развитые поверхности теплообмена широко применяются в самых различных отраслях техники. Постоянное совершенствование таких типов поверхностей способствует созданию более компактных и эффективных конструкций теплопередающих аппаратов. Одновременно необходимо развивать математические методы инженерного расчета процессов теплопереноса в ребристых элементах подобных систем.

В статье на примере комбинированного радиального ребра прямоугольного сечения рассмотрен приближенный способ определения стационарного температурного поля в неоднородном теле.

2. Результаты исследований

Исследуемый процесс теплопроводности в составном радиальном ребре может быть описан

|

следующей системой уравнений: |

d 2 ϑ 1 d ϑ

dr 2 r dr

d 2 ϑ 1 d ϑ

dr 2 r dr

ϑ 1 = ϑ 0 = t 0 – t Г при r = r 0 ; (3) ϑ 1 = ϑ 2 при r = r 1 ; (4) d ϑ λ d ϑ

dr λ 1 dr d ϑ 1 = 0 при r = r . (6) dr |

Здесь u 1 = t 1 – t Г ; u 2 = t 2 – t Г – избыточная температура стержня на начальном участке ( r 0 ≤ r ≤ r 1 ) и конечном ( r 1 ≤ r ≤ r 2) соответственно; m 1 = ( α / λ 1 δ )0,5, 1/м; m 2 = ( α / λ 2 δ )0,5, 1/м – параметры для первого и второго участков соответственно; α – коэффициент теплоотдачи, Вт/м2∙К; λ 1, λ 2, Вт/м∙К – коэффициенты теплопроводности материалов ребра на начальном и конечном участках соответственно; t 0 , t Г – температура основания ребра и окружающей среды соответственно.

Видин Ю.В., Казаков Р.В. Приближенный метод расчета распределения…

Условие (4) справедливо, если термический контакт между разнородными частями ребра является идеальным.

Общее аналитическое решение уравнений (1) и (2) определяется соотношениями ( Керн, Краус , 1977)

V1(r) = C110 (m 1 r) + C2K0 (m 1 r); ^2(r) = C310 (m2r) + C4K0 (m2r), где I0(x) и K0(x) – модифицированные функции Бесселя первого и второго рода нулевого порядка (Видин и др., 2007).

Произвольные постоянные C 1 , C 2 , C 3 , C 4 определяются с помощью граничных условий (3-6). После подстановки зависимостей (7) и (8) в формулы (3-6) удается составить систему из четырех алгебраических уравнений, решая которую находятся указанные коэффициенты.

Однако выражения для их вычисления получаются сравнительно сложными и содержат большое количество параметров. В результате этого расчеты оказываются громоздкими и трудоемкими. Поэтому целесообразно разработать более простой метод исследования температурных полей A и А 2 .

Так как первая часть ребра по условию задачи выполнена из высокотеплопроводного материала (например, медь, алюминий или сплавы на их основе), то имеет место сильное неравенство Л 1» Л 2, отсюда

dA dA

>> —2 dr

.

следует, что 1

dr

Тогда допустимо приближенно принять, что на стыке между разными участками ребра

и

dA dr

= 0.

•= r

Благодаря такому упрощению исходную задачу можно разделить на две отдельные самостоятельные, а именно

|

d 2V i d V 2, --г + — -г1 - m fVi = 0 ; dr 2 r dr |

(10) |

|

r 0 < r < r 1 ; |

|

|

^ 1 = A ) = 1 0 - t r при r = r 0 ; |

(11) |

|

d V „ —L = 0 при r = r i dr |

(12) |

|

d 2V2 i d V2 2. n —+-• - m 2 2V 2 = 0 ; dr 2 r dr |

(13) |

|

r 1 < r < r 2 ; |

|

|

A 2 = A 1 при r = r 1; |

(14) |

|

d V2 A —2 = 0 при r = r 2. dr |

(15) |

Математическое решение первой системы (10-12) как известно, имеет вид ( Керн, Краус , 1977)

0 _ 0 K i( m i r i ) I 0( m i r ) + 1 i( m i r i ) K 0( m i r )

V i = V 0------------------------------------- ,

I 0( m i r o ) K i( m i r i ) + I i( m i r i ) K 0( m i r o )

где I 1( x ), K 1( x ) – модифицированные функции Бесселя первого и второго рода первого порядка ( Видин и др. , 2007).

Отсюда избыточная температура на конце первой части ребра будет равна

V ( r = r ) = V K i( m i r i ) I 0( m i r i ) + I i( m i r i ) K 0( m i r i ) i i 0 1 0 ( m i r b ) K i ( m i r i ) + 1 i ( m i r i ) K 0 < m i Г 0 ) '

Учитывая, что существует равенство (Градштейн, Рыжик, 1963) I0(x) K1(x) + I1(x) K0(x) = 1/x, выражение (17) примет вид

A ( r = r 1 ) = — [ 1 0 ( m 1 r 0 ) K 1 ( m 1 r 1 ) + 1 1 ( m 1 r 1 ) K q ( m 1 r 0 )] " 1.

m i r i

После подстановки (18) в граничное условие (14), получим зависимость для расчета температуры на периферийной части ребра

Вестник МГТУ, том 14, №3, 2011 г. стр.511-514

ϑ 2 =

— [ I o ( m 1 r 0 ) K 1 ( m 1 r 1 ) + 1 1 ( m 1 r 1 ) K 0 ( m 1 r o )] - 1 m i r i

K i( m 2 r 2 ) I 0( m 2 r ) + 1 1 ( m 2 r 2 ) K 0( m 2 r )

I o( m 2 r i )K i( m 2 r 2 ) + I i( m 2 r 2 ) K o( m 2 r1 ) '

Решения (16) и (19) полностью удовлетворяют уравнениям (1-4) и (6) исходной задачи. Они не являются достаточными только для условия (5).

Однако при их подстановке в формулу (5) возникающая невязка, как правило, оказывается весьма незначительной. Это обстоятельство особенно является заметным при сравнительно малой величине отрезка ( r 1- r 0).

Применительно к инженерным расчетам к достоинствам приближенных формул (16) и (19) следует отнести их математическую простоту и малую погрешность.

Из-за принятого выше допущения (9) следует, что расчеты по зависимостям (16) и (19) приводят к несколько завышенным значениям избыточной температуры по сравнению с фактическими.

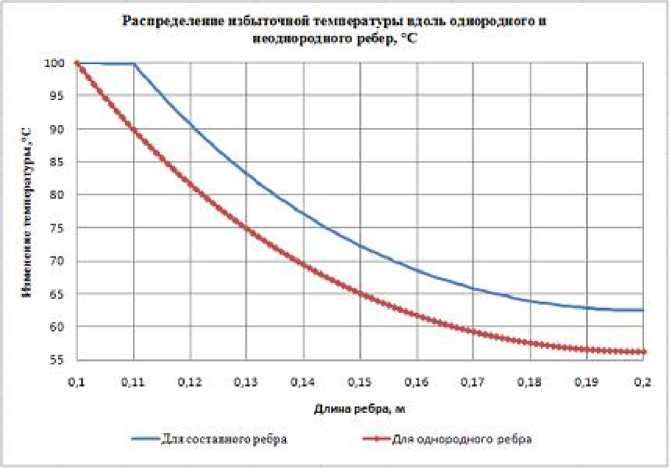

Рис. Распределение избыточной температуры вдоль однородного и неоднородного радиальных ребер

На рисунке изображены кривые изменения температуры по радиальному ребру, рассчитанные по (16) и (19), для случая r 0 = 50 мм, r 1 = 60 мм, r 2 = 100 мм, δ = 4 мм, λ 1 = 237 Вт/м∙К, λ 2 = 45 Вт/м∙К, α = 20 Вт/м2∙К, t 0 = 120 °C, tГ = 20 °C. Здесь же приведена кривая изменения температуры по радиусу такого же ребра, выполненного из однородного материала, у которого λ = 45 Вт/м∙К. Из сопоставления полученных результатов видно, что даже при сравнительно малой начальной части, обладающей более высокой теплопроводностью, существенно возрастает температурный напор по длине ребра. Кроме этого, в таблице к рисунку приведены дополнительные числовые значения температурного напора в зависимости от радиуса рассматриваемого сечения.

-

3. Выводы

-

1) Предложена конструкция радиального ребра, у которого начальная часть выполнена из материала, обладающего более высоким коэффициентом теплопроводности, чем периферийная.

-

2) Применение комбинированных ребер предлагаемого типа позволяет существенно повысить по их длине температурный напор и благодаря этому увеличить коэффициент тепловой эффективности таких поверхностей.

-

3) Разработан эффективный приближенный аналитический метод расчета изменения температуры в радиальном направлении составных ребер, обладающих достаточной для инженерной практики точностью.

-

4) Рекомендуемый метод может быть использован для расчета распространения тепла в развитых комбинированных поверхностях при любой конфигурации ребер.

Видин Ю.В., Казаков Р.В. Приближенный метод расчета распределения…

Таблица. Численные показатели величины избыточной температуры однородного и неоднородного радиальных ребер в зависимости от радиуса

|

Длина ребра, м |

Величина избыточной температуры неоднородного радиального ребра, °С |

Величина избыточной температуры однородного радиального ребра, °С |

|

0,10 |

100,000 |

100,000 |

|

0,11 |

99,891 |

89,876 |

|

0,12 |

90,682 |

81,591 |

|

0,13 |

83,180 |

74,840 |

|

0,14 |

77,124 |

69,392 |

|

0,15 |

72,316 |

65,065 |

|

0,16 |

68,596 |

61,718 |

|

0,17 |

65,842 |

59,240 |

|

0,18 |

63,957 |

57,544 |

|

0,19 |

62,866 |

56,563 |

|

0,20 |

62,512 |

56,245 |