Прибор для определения уравновешенности нервных процессов человека

Автор: Исупов Игорь Борисович, Диков Роман Викторович

Журнал: Грани познания @grani-vspu

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: 5 (25), 2013 года.

Бесплатный доступ

Описывается электронный прибор, позволяющий определять характер реакции обследуемого на движущийся объект, что необходимо для оценки уравновешенности нервных процессов человека. Прибор, демонстрирующий работу мультивибратора, RSи D-триггера, реверсивного двоичного счетчика импульсов, дешифратора двоичных кодов, может быть использован как в вузе на практических занятиях по микроэлектронике и физиологии, так и на уроках по биологии и физике в средней общеобразовательной школе.

Уравновешенность нервных процессов, автоколебательный трехэлементный мультивибратор, rs-триггер, d-триггер, реверсивный двоичный счетчик импульсов

Короткий адрес: https://sciup.org/14822693

IDR: 14822693

Текст научной статьи Прибор для определения уравновешенности нервных процессов человека

Схожая проблема возникает при подготовке будущего преподавателя биологии. Скудость специализированного приборного парка при изучении важнейших вопросов биологии и физиологии человека в учреждениях высшего и среднего образования, недостаточная наглядность выполнения практических исследований функций органов и систем человека, невозможность полноценной замены реального биологического эксперимента виртуальными компьютерными моделями биологических процессов – все это вносит элементы отвлеченности, нередко схоластичности в образовательный процесс. В итоге знания биологии приобретают у старшеклассника, с одной стороны, абстрактный, с другой – фрагментарный, «разорванный» характер.

Примером, иллюстрирующим изложенное выше, является экспериментальное подтверждение концепции И.П. Павлова о типах высшей нервной деятельности человека, характеризующихся силой, уравновешенностью, подвижностью нервных процессов в коре больших полушарий головного мозга. Специализированные приборы, позволяющие в реальных условиях исследовать силу, уравновешенность, подвижность нервных процессов человека, являются редкостью как в вузовском, так и в школьном практикуме. Следствия этого – формирование абстрактных, не связанных с реальным миром знаний старшеклассника, формальное, не творческое отношение молодого человека к важному разделу современной биологии, медицины, психологии.

В связи с изложенным мы предприняли попытку создания электронного прибора, позволяющего исследовать уравновешенность нервных процессов в коре больших полушарий головного мозга человека с помощью методики оценки реакции обследуемого на движущийся объект (РДО) (1). Данное устройство позволяет существенно усовершенствовать методику оценки уравновешенности нервных процессов, предложенную Н.С. Лейтесом, и одновременно продемонстрировать некоторые возможности применения цифровых электронных микросхем.

При разработке прибора для оценки РДО были определены две цели : прибор должен быть 1) наглядным пособием для студентов-старшекурсников, будущих преподавателей физики и информатики, содержащим ряд схемотехнических решений современных микроэлектронных цифровых устройств; 2) удобным инструментом исследований в руках студентов-старшекурсников, будущих преподавателей биологии, позволяющим экспериментально определять уравновешенность нервных процессов конкретного человека.

Принцип действия прибора – имитация движения материального объекта (точечного источника света, иначе – «бегущего огня») посредством электронной коммутации источника тока, обеспечивающего последовательное свечение светоизлучающих диодов матричного кольцеобразного табло-циферблата.

Перед выполнением работы обследуемый получает словесную инструкцию: остановить движение «бегущего огня» в строго определенной точке светодиодного табло-циферблата, напротив какого-либо числа или цифры, по усмотрению экспериментатора. Скорость движения «бегущего огня» и направление его перемещения (по часовой стрелке или против нее) экспериментатор может изменять согласно методике выполнения работы.

Если обследуемый точно выполняет задание, вовремя останавливая «бегущий огонь» в нужной точке табло-циферблата, уравновешенность нервных процессов в коре больших полушарий данного лица высока. Если обследуемый торопится, останавливая «бегущий огонь» преимущественно раньше времени, – нервные процессы неуравновешенны, с преобладанием возбуждения . Если испытуемый опаздывает, останавливая «бегущий огонь», как правило, позже времени, неуравновешенность нервных процессов в коре больших полушарий его головного мозга характеризуется преобладанием процессов торможения . Для получения достоверных результатов обследуемый должен выполнить серию заданий – 30 попыток.

Основные технические характеристики прибора РДО

-

1. Тип логики используемых микросхем: транзисторно-транзисторная (ТТЛ), транзисторно-транзисторная с матрицами диодов Шотки (ТТЛШ).

-

2. Шкала табло-циферблата: кольцеобразная, матричная, реализованная на светоизлучающих диодах красного свечения.

-

3. Число знакомест табло-циферблата – 16.

-

4. Направление движения «бегущего огня» – по часовой стрелке, против часовой стрелки и попеременно чередуемое.

-

5. Выбор направления движения «бегущего огня» – ручной или автоматический.

-

6. Диапазон изменений периода свечения каждого светоизлучающего диода, определяющего скорость движения «бегущего огня» в любом направлении, – 10 мс/дискр – 300 мс/дискр.

-

7. Изменение периода свечения светодиодов осуществляется плавно, вручную. Период свечения светодиодов при движении «бегущего огня» в каждом направлении регулируется двумя отдельными органами управления.

-

8. Энергопотребление прибора: напряжение источника питания 5,0 В + 0,2 В, при токе потребления не более 0,2 А.

Прибор РДО имеет выход для подключения электронносчетного частотомера – периодомера (Ч3-33, Ч3-35А), используемого в качестве цифровой шкалы – отсчетного устройства периода свечения светодиодов.

Описание схемы прибора

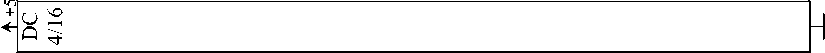

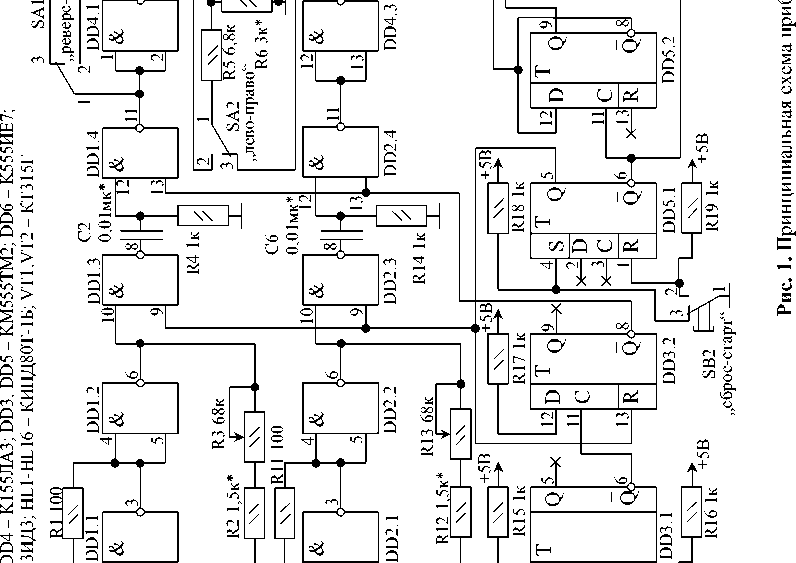

Изделие имеет моноблочную конструкцию (рис. 2), выполнено на семи интегральных микросхемах (ИМС) (рис. 1). В состав схемы изделия входят два идентичных генератора прямоугольных импульсов, функционирующих независимо друг от друга, система электронных клапанов (логических вентилей), реверсивный двоичный счетчик импульсов, двоичный дешифратор-демультиплексор «4 на 16», схема управления, выполненная на RS- и D-триггерах, матричное табло-циферблат.

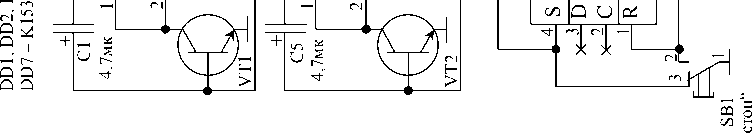

Генератор прямоугольных импульсов повышенной стабильности частоты следования, обеспечивающий движение «бегущего огня» (объекта) по часовой стрелке, реализован по схеме трехэлементного мультивибратора на транзисторе VT1 и двух элементах 2И-НЕ ИМС К155ЛА3 (DD1.1, DD1.2). Генератор прямоугольных импульсов, обеспечивающий движение «бегущего огня» (объекта) против часовой стрелки, выполнен по идентичной схеме на транзисторе VT2 и элементах DD2.1 и DD2.2 ИМС DD2 (К155ЛА3)

На элементах DD1.3 и DD2.3 выполнены электронные клапаны, обеспечивающие блокировку прохождения импульсов с выходов генераторов, что необходимо для предотвращения последствий преждевременного действия обследуемого до начала движения «бегущего огня».

Прямоугольные импульсы с выходов элементов DD1.3 и DD2.3 проходят дифференцирующие RC-цепи и далее поступают на входы электронных клапанов DD1.4 (с выхода DD1.3) и DD2.4 (с выхода DD2.3). Электронные клапаны DD1.4 и DD2.4 обеспечивают остановку работы реверсивного счетчика импульсов при нажатии кнопки «стоп» обследуемым.

Через инвертор DD4.1 импульсы с выхода электронного клапана DD1.4 поступают на электронный клапан DD4.2. Через инвертор DD4.4 импульсы поступают с выхода электронного клапана DD2.4 на электронный клапан DD4.3. Микросхема DD4 – К155ЛА3.

Электронные клапаны DD4.2 и DD4.3 являются частью схемы селекции – распределения импульсов с выходов обоих генераторов на вход «CU» (счет на увеличение , движение «бегущего огня» по часовой стрелке ) либо на вход «CD» (счет на уменьшение , движение «бегущего огня» против часовой стрелки ) двоичного реверсивного счетчика К555ИЕ7 (DD6). Клапаны открываются попеременно: когда открыт электронный клапан DD4.2 (и закрыт клапан DD4.3), импульсы поступают на вход «CU» реверсивного счетчика; когда открыт клапан DD 4.3 (и закрыт клапан DD4.2), импульсы поступают на вход «CD».

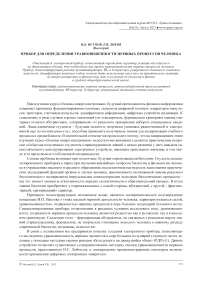

С выходов Q0–Q3 счетчика DD6 двоичный код 1-2-4-8 поступает на входы А0–А3 дешифратора-демультиплексора DD7 (КР1533ИД3), реализующего запись лог. 0 по схеме «4 на 16». К каждому из шестнадцати выходов дешифратора DD7 подключен катод соответствующего светоизлучающего диода дискретной матрицы HL1 – HL16 табло-циферблата. Аноды светодиодов объединены между собой и через ограничительный резистор подключены к положительному полюсу источника напряжения питания 5В.

Таким образом, при формировании двоичного кода «0000» на выходах счетчика лог. 0 устанавливается на первом выходе дешифратора – горит светодиод HL1, остальные погашены; при формировании кода «0001» на выходах счетчика лог. 0 устанавливается на втором выходе дешифратора – горит светодиод HL2, остальные погашены и т.д. Иначе говоря, последовательно загорается каждый из 16 светодиодов матричного табло-циферблата.

Описанный фрагмент схемы позволяет просто и надежно реализовать оптический эффект «бегущий огонь», легко изменяя направление движения (аверс – реверс) точечного светящегося объекта, не используя сложные, имеющие недостаточное для методики РДО количество разрядов (4 или 8), реверсивные регистры сдвига.

Схема управления прибором РДО выполнена на двух ИМС КМ555ТМ2 (DD3 и DD5), представляющих собой сдвоенные универсальные D-триггеры с расширенной логикой действия (RS-, D-, D-тактируемый триггер – делитель на «2») (2).

RS-триггер (DD3.1) формирует сигнал «стоп» при нажатии соответствующей кнопки обследуемым, предотвращая «дребезг» ее контактов, а D-триггер DD3.2, получив сигнал «стоп», блокирует прохождение импульсов с генераторов через клапаны DD1.4 и DD2.4, что приводит к мгновенной остановке «бегущего огня» в нужной точке табло-циферблата.

При нажатии экспериментатором кнопки «сброс-старт» RS-триггер DD5.1 обеспечивает асинхронный сброс триггера DD3.2 в исходное состояние и его блокировку, а также обнуление реверсивного счетчика – загорается светодиод HL1, система готовится к старту. При отпускании кнопки «сброс-

„AdawoioiOBH я“

старт» триггер DD3.2 оказывается разблокирован, а D-триггер со счетным входом (DD5.2) изменяет свое логическое состояние на противоположное, что приводит к открыванию либо клапана DD4.2 и движению «бегущего огня» по часовой стрелке, либо клапана DD 4.3 и движению «бегущего огня» в обратном направлении. Таким образом, реализуется попеременно чередующееся направление движения светового объекта, причем направление его движения меняется при каждом последующем старте системы на противоположное .

В случае необходимости упростить методику исследования уравновешенности нервных процессов импульсы с генератора VT1, DD1.1, DD1.2 с помощью тумблера «ручн. – авт.» направляются на один из входов двоичного счетчика («CU» или «CD») напрямую, минуя электронные клапаны селекции направления движения объекта. В этом случае выбор определенного, не изменяющегося (при каждой новом старте системы) направления движения светящегося объекта, осуществляется экспериментатором вручную – тумблером «прав. – лев.».

Таким образом, прибор РДО позволяет демонстрировать студентам педагогических вузов – будущим преподавателям физики и информатики – работу генераторов прямоугольных импульсов – трехэлементных мультивибраторов, действие RS-, D- и D-триггера со счетным входом, логику функционирования базового элемента ТТЛ 2И-НЕ, действие двоичного реверсивного счетчика импульсов и дешифратора-демультиплексора двоичных кодов, а также принцип организации матричного светодиодного табло-циферблата. При этом перечисленные схемотехнические элементы являются составными частями целостного, функционально законченного цифрового электронного устройства, имеющего прикладное значение в биологии.

Старшекурсник, будущий преподаватель биологии получает специализированный прибор, пригодный как для использования на практических занятиях в вузе и уроках биологии в средней общеобразовательной школе, так и для выполнения фрагментов серьезной научно-исследовательской работы старшеклассниками и студентами-исследователями. Небольшие габариты прибора РДО (рис. 2), надежность работы, простота в обращении позволяют использовать его во внелабораторных условиях при выполнении научно-исследовательской работы студентами.

Рис. 2. Общий вид прибора РДО

Список литературы Прибор для определения уравновешенности нервных процессов человека

- Смирнов В.М., Будылина С.М. Физиология сенсорных систем и высшая нервная деятельность: учеб пособие для студ. высш. учеб. заведений. 2-е изд., стереотип. М.: Академия, 2004

- Цифровые интегральные микросхемы: справочник/М.И. Богданович, И.Н. Грель, В.А. Прохоренко [и др.]. Минск: Беларусь, 1991