Прицельная морфологическая характеристика легких при COVID-19 на основании компьютерной томографии

Автор: Омарова Жанна Рубеновна, Першина Екатерина Сергеевна, Самсонова Мария Викторовна, Щекочихин Дмитрий Юрьевич, Перешивайлов Сергей Олегович, Черняев Андрей Львович, Бережная Эльвира Элчиновна, Паршин Василий Владимирович, Туманов Владимир Павлович

Журнал: Волгоградский научно-медицинский журнал @bulletin-volgmed

Статья в выпуске: 1 (73), 2022 года.

Бесплатный доступ

В исследовании были проведены сопоставления рентгенологических симптомов при КТ при COVID-19 с патогистологическими изменениями легких. Проведен анализ последних прижизненных КТ-исследований умерших пациентов, выполненных не более чем за 5 суток до констатации смерти с выделением всех КТ-симптомов. На основании выделенных КТ-симптомов были выбраны прицельные точки взятия материала при аутопсии с помощью построения трехмерных реконструкций. В статье впервые были описаны морфологические изменения легких при разных КТ-симптомах.

Морфология, компьютерная томография, легкие

Короткий адрес: https://sciup.org/142234839

IDR: 142234839 | УДК: 616-091:616.98:616.24-001:616.24-002.17:615.47

Текст научной статьи Прицельная морфологическая характеристика легких при COVID-19 на основании компьютерной томографии

«Золотым стандартом» диагностики новой коронавирусной инфекции является тестирование на нуклеиновые кислоты путем полимеразной цепной реакции (ПЦР) [8]. Компьютерная томография (КТ) легких является ценным дополнительным инструментом для понимания превалирующего патологического процесса, обладая высокой чувствительностью [6, 10]. К основным КТ-признакам, встречающимся при коронавирусной пневмонии, относят: «матовое стекло», симптом «булыжной мостовой» (англ. – crazy paving), консолидация и симптомокомплес организующейся пневмонии [9, 10]. По данным прижизненного КТ исследования и патологоанатомических изменений легких на аутопсии, описана определенная стадийность (фазность) изменений с возможным преобладанием одного из рентгенологических признаков [2, 3].

Основным морфологическим проявлением вирусной интерстициальной пневмонии, вызванной SARS-CoV-2, является диффузное альвеолярное повреждение (ДАП) с развитием последовательно экссудативной и пролиферативной (продуктивной) фаз [1, 2]. По нашему мнению, данные КТ позволяют выявить изменения легочной ткани, соответствующие различным патогистологическим фазам ДАП.

При сопоставлении прижизненных КТ-изменений в легких с гистологической картиной у умерших при посмертном исследовании возникла необходимость маркировки взятых при аутопсии кусочков с четким указанием локализации.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Провести сопоставление прижизненных рентгенологических признаков пневмонии при COVID-19, полученных при КТ легких с патоги-стологическими изменениями у умерших.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследование были включены 14 умерших (7 мужчин / 7 женщин), средний возраст которых составил 77,1 ± 12,9 (49–90 лет). Среди них 9 пациентов скончалось в отделении реанимации и интенсивной терапии, из них 8 (58 %) перед наступлением смерти находилисьна ИВЛ. Смертельный исход наступил на 1–9-е сутки после последнего КТ исследования легких [медиана 2,0 (0–3,5) суток].

Была разработана методика прицельного взятия материала ткани легкого из участков, обозначенных при анализе прижизнен- ного КТ-исследования. КТ-исследование проводили с использованием стандартного протокола для органов грудной клетки и алгоритма high-resolution на мультидетекторном компьютерном томографе Toshiba aquilion prime. Для чего были применены следующие параметры сканирования: коллимация – 64 × 0,625, реконструкция – 1 мм, инкремент – 0,5 мм. Исследование проводили в положении больного лежа на спине на вдохе или без синхронизации с дыханием у пациентов на ИВЛ. Критерием включения был обозначен промежуток времени от момента проведения последнего КТ-исследования до момента смерти пациента, который не должен был превышать 5 суток.

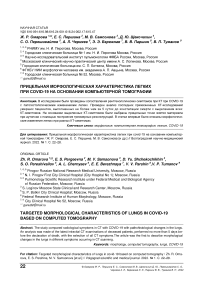

На основании выделенных КТ-симптомов были выбраны прицельные точки взятия материала при помощи построения трехмерных реконструкций (рис. 1). В качестве ориентира дополнительно использовалась локализация по сегментам и анатомическим ориентирам (плевра, позвоночник, ребра).

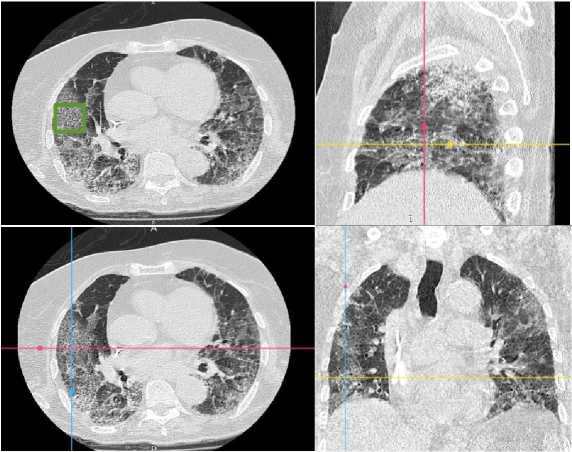

Фронтальный разрез с выделением участков измененной ткани, согласно КТ-навигации: верхний квадрат – чередование участков плотной и воздушной ткани легкого, нижний – фокус кровоизлияния.

На аутопсии легкие фиксировали целиком, не извлекая из плевральных полостей, путем введения 10%-го нейтрального формалина через трахею под давлением 18–20 мм водного столба до их полного расправления. После этого комплекс «сердце – легкие» помещали в раствор 10%-го нейтрального формалина на сутки. Затем каждое легкое разрезали фронтально и получали срезы толщиной 1 см (рис. 2). Это позволяло установить участки измененной ткани, обозначенные на томограммах рентгенологом. Далее из обозначенных на КТ участков вырезали 1–3 кусочка (всего 45 кусочков от 14 умерших) размерами 2×1×0,5 см, которые заливались в парафин и обрабатывались по общепринятой методике с последующей окраской срезов толщиной 3–5 мкм гематоксилином и эозином и пикрофуксин-фукселином.

Статистический анализ. Показатели с нормальным распределением представлены в виде средних значений ± стандартное отклонение, показатели без нормального распределения – как медиана (разброс). Порядковые переменные представлены в виде частоты встречаемости и процентного распределения.

Для сопоставления групп использовался метод х-квадрат, а также точный метод Фишера. Различия считались статистически досто- верными при значении р < 0,05. Для анализа был использован пакет статистических программ Statistica, версия 13.

Рис. 1. Разметка КТ-изображений с использованием мультипланарных реконструкций («булыжная мостовая»)

Рис. 2. Макропрепарат фиксированного легкого

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

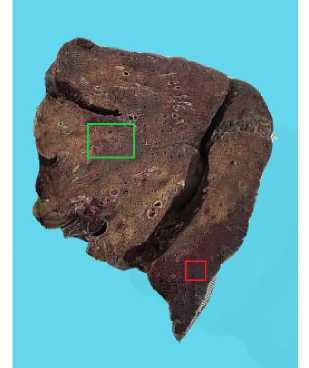

При оценке прижизненно проведенного КТ-исследования умерших пациентов были выделены ведущие КТ-симптомы: «матовое стекло», «булыжная мостовая», консолидация, симптомокомплекс организующейся пневмонии (зоны консолидации треугольной и полигональной формы, перилобулярная консолидация), субплевральные тяжи консолидации, симптомы «ободка» и «обратного ободка» (рис. 3).

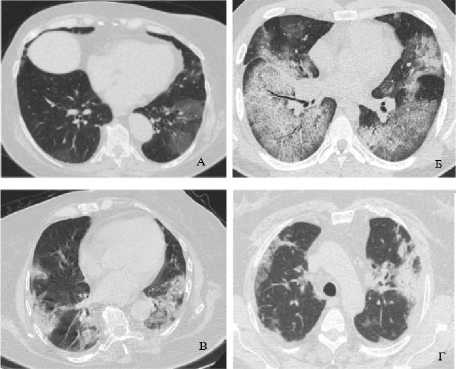

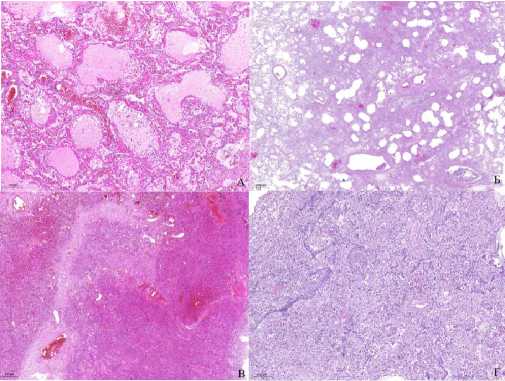

Были оценены следующие гистологические признаки: внутриальвеолярный отек, наличие в просветах полостей альвеол различных кле-ток/гиалиновых мембран, наличие внутриаль-веолярной грануляционной (фибробластической) ткани и/или фибрина (организующаяся пневмония), интерстициальное воспаление в виде лимфоидной инфильтрации, отека, отложения коллагена в межальвеолярных перегородках, диффузные и/или очаговые внутри-альвеолярные кровоизлияния, геморрагический инфаркт, аэрированные альвеолы обычных размеров или с расширением альвеолярных ходов и мешочков («острое вздутие»), дисте-лектаз/фиброателектаз (рис. 4).

Рис. 3. КТ:

А – симптом «матового стекла», Б – симптом «булыжной мостовой», В – симптом консолидации, Г – паттерн организующейся пневмонии (перилобулярные уплотнения паренхимы, симптом «обратного ободка»)

Рис. 4. Гистология:

А – внутриальвеолярный отек, Б – заполненные и аэрированные альвеолы, В – внутриальвеолярное скопление эритроцитов (альвеоло-геморрагический синдром), Г – полиповидная фибробластическая ткань в части альвеол (организующаяся пневмония).

Окраска гематоксилином и эозином, ув.×40

При анализе объема поражения степень КТ-1 (поражение 0–25 % объема паренхимы легких) была выявлена у одного пациента, КТ-2 (25–50 %) – у одного пациента, КТ-3 (50–75 %) – у 8 пациентов и КТ-4 (более 75 %) – у 4 пациентов. Частота встречаемости КТ-симптомов в исследуемых участках легкого представлена в табл. 1. Во всех наблюдениях встречалась комбинация указанных выше гистологических при- знаков, соответствующих для экссудативной и пролиферативной фаз. Частота встречаемости признаков представлена в табл. 2.

Основными КТ изменениями при вирусном поражении легких являются участки уплотнения по типу «матового стекла» и/или консолидации, симптомов «булыжной мостовой», «ободка» и «обратного ободка», перилобулярной консолидации [2, 6, 9].

Встречаемость КТ-симптомов

Таблица 1

|

Признак |

Встречаемость, % |

КТ-симптом, % |

|

«Матовое стекло» |

44,4 |

28,9 |

|

«Булыжная мостовая» |

40,0 |

28,9 |

|

Организующаяся пневмония |

24, |

15,6 |

|

Консолидация |

31,1 |

24,4 |

Таблица 2

|

Признак |

Доля, % |

|

Внутриальвеолярный отек |

33,3 |

|

Внутриальвеолярная клеточность / гиалиновые мембраны |

44,4 |

|

Организующаяся пневмония |

53,4 |

|

Бактериальная пневмония |

6,7 |

|

Интерстициальное воспаление / НСИП |

24,5 |

|

Диффузные / очаговые кровоизлияния |

24,5 |

|

Геморрагический инфаркт |

11,1 |

|

Кровоизлияния (все) |

35,6 |

|

Аэрированные альвеолы |

6,7 |

|

Острое вздутие |

40,0 |

|

Дистелектаз/фиброателектаз |

13,3 |

Частота встречаемости гистологических признаков

Известно, что рентгенологическая картина в раннюю стадию вирусной пневмонии отражает острую фазу диффузного альвеолярного повреждения в виде симптома «матового стекла», с течением времени трансформирующегося в субплевральные зоны консолидации треугольной и полигональной формы, субплевральные тяжи консолидации или участки с изменениями по типу симптома «обратного ободка», «атолла» [3]. Таким образом, первичным КТ-симптомом при вирусной интерстициальной пневмонии COVID-19 является «матовое стекло», а все остальные описанные в литературе легочные симптомы в определенной последовательности являются следствием его развития [2, 5, 10].

У умерших пациентов с наличием симптома «матового стекла» при КТ в 57,1 % наблюдений были выявлены внутриальвеолярный отек, увеличение количества клеток в просветах альвеол, включая десквамированный альвелярный эпителий в виде пластов, гиалиновые мембраны, инфильтрация лимфоцитами межальвеолярных перегородок, что соответствует экссудативной фазе ДАП [1]. Однако внутриальвеолярный отек, как проявление экссудативной фазы ДАП, в нашем исследовании был выявлен только в 28,6 % наблюдений. Кроме этого, «матовое стекло» в 42,9 % наблюдений соответствовало интерстициальному воспалению за счет лимфоидной инфильтрации межальвеолярных перегородок и/или отложения в них коллагена, что может наблюдаться в позднюю экссудативную или раннюю пролиферативную фазу ДАП.

Симптом «булыжной мостовой» наиболее сложен для интерпретации, в том числе при исследовании легких у пациентов с COVID-19. При прицельном посмертном взятии материала из участков, обозначенных как зоны «булыжной мостовой», были выявлены мозаичные гистологические изменения с чередованием заполнен- ных альвеол (внутриальвеолярный отек, скопления эритроцитов, макрофагов, лимфоцитов, реже нейтрофилов) и воздушных альвеол (аэрированных альвеол), местами при наличии интерстициального отека и лимфоидной инфильтрация межальвеолярных перегородок разной степени выраженности. Такая мозаичность изменений дает картину матового стекла с ретикулярными изменениями, т. е. симптом «булыжной мостовой». Симптом «булыжной мостовой», таким образом, может возникать в экссудативную фазу ДАП при наличии мелких очаговых кровоизлияний, а также в более позднюю фазу – за счет частичного освобождения альвеол от экссудата.

Перилобулярная консолидация, субплевральные тяжи, симптомы «ободка» и «обратного ободка», которые мы расценили в рамках симп-томокомплекса организующей пневмонии на КТ, в 43 % наблюдений, по результатам гистологического исследования, была обусловлена заполнением просветов альвеол фибробластической тканью в виде «пробок» с плоскоклеточной метаплазией альвеолярного эпителия, что характерно для пролиферативной фазы ДАП. Также в 43 % наблюдений обнаружили увеличение числа клеток в просветах альвеол, иногда при наличии гиалиновых мембран. Это согласуется с литературными данными, описавшими изменения КТ в виде перилобулярной консолидации у пациентки с инфекцией COVID-19, морфологически соответствующей организующейся пневмонии при трансбронхиальной биопсии [8, 9].

Диффузные и очаговые кровоизлияния обнаружили в 81,9 % наблюдений, что характерно, по нашим данным, для симптомов «матовое стекло» и «булыжная мостовая». В 45,5 % наблюдений участки консолидации при КТ исследовании гистологически были представлены зонами геморрагических инфарктов. Это согласуется с данным [10], которые показали, что доминирующими процессами в легких, кроме ДАП, были тромбозы мелких сосудов и ассоциированные с ними кровоизлияния у 9 из 10 умерших. Кроме этого, по нашим данным, в 18,2 % наблюдений зоны консолидации на КТ были представлены участками с внутриальвеолярным скоплением фибрина и разрастанием фибробластической ткани, что соответствует морфологии организующейся пневмонии. Это может объяснять сложность трактовки симптома консолидации как самостоятельного КТ-симптома. Наличие в участках консолидации организующейся пневмонии, по данным гистологического исследования, связано с тем, что в части наблюдений в зонах геморрагического инфаркта появляется фибробластическая ткань.

Важно отметить, что в большинстве проанализированных нами образцов было выявлено сочетание изменений, встречающихся в экссудативную и в пролиферативную фазу ДАП, что согласуется с другими данными [3, 7]. Нельзя исключить, что это может быть связано с длительной персистенцией вируса, который может быть обнаружен в ткани легкого в течение многих дней и является триггером для повторного повреждения легких и прогрессии заболевания [4].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, проведенное рентгенопатоморфологическое сопоставление показало, что в большинстве наблюдений изменения при КТ картине соответствуют определенным пато-морфологическим изменениям. КТ – симптомы «матовое стекло» и «булыжная мостовая» отражают ранние гистологические изменения при экссудативной фазе ДАП. Организующаяся пневмония более характерна для поздней фазы ДАП. Консолидация при КТ в большинстве случаев соответствовала участкам выраженных внутриальвеолярных кровоизлияний при гистологическом исследовании, а в части случаев – организующейся пневмонии.

Список литературы Прицельная морфологическая характеристика легких при COVID-19 на основании компьютерной томографии

- Компьютерно-томографическая диагностика и мониторинг течения вирусной пневмонии, обусловленной вирусом SARS-CoV-2, при работе "Госпиталя COVID-19" на базе Федерального специализированного медицинского научного центра / Г. Г. Кармазановский, К. А. Замятина, В. И. Сташкив [и др.] // Медицинская визуализация. 2020. № 24 (2). С. 11-36.

- Патологическая анатомия COVID-19: опыт 2000 аутопсий / О. В. Зайратьянц, М. В. Самсонова, А. Л. Черняев [и др.] // Судебная медицина. 2020. № 6 (4). С. 10-23.

- Патоморфологические особенности поражения органов при коронавирусной инфекции, вызванной SARS-COV-2 / Ю. Г. Пархоменко А. В. Смирнов, Л. С. Быхалов [и др.] // Волгоградский научно-медицинский журнал. 2020. № 2. С. 52-57.

- COVID-19. Вопросы диагностики и лечения поражения легких. А. Л. Юдин, Ю. А. Абович, Е. А. Юматова [и др.] // Медицинская визуализация. 2020. № 24 (2). С. 37-49.

- COVID-19 у молодых пациентов с коморбидной патологией на фоне иммуносупрессии (случай из практики) / В. В. Ермилов, А. В. Смирнов, Н. А. Дорофеев [и др.] // Вестник Волгоградского государственного медицинского университета. 2021. № 1 (77). С. 84-88.

- Sensitivity of Chest CT for COVID-19: Comparison to RTPCR / Y. Fang, H. Zhang, X. Jicheng [et al.] // Radiology. 2020. Vol. 296, No. 2.

- DOI: 10.1148/radiol.2020200432

- Kanne J. P. Chest CT findings in 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) infections from Wuhan, China: key points for the radiologist // Radiology. 2020. Vol. 295, no. 1.

- DOI: 10.1148/radiol.2020200241

- Immune mechanisms of pulmonary intravascular coagulopathy in COVID-19 pneumonia / D. McGonagle, J. S. O'Donnell, K. Sharif [et al.] // Lancet Rheumatol. 2020. No. 2 (7). Р. 437-445.

- Time course of lung changes on chest CT during recovery from 2019 novel coronavirus (COVID19) pneumonia / F. Pan, T. Ye, P. Sun [et al.] // Radiology. 2020. No. 295 (3). Р. 715-721.

- Shi H., Han X., Zheng C. Evolution of CT manifestations in a patient recovered from 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) pneumonia in Wuhan, China // Radiology. 2020. No. 295 (1). Р. 20.