Причины неудовлетворительных исходов при внутреннем остеосинтезе переломов ключицы

Автор: Тонких С.А., Янковский В.Э., Коломиец А.А.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2004 года.

Бесплатный доступ

Авторы изучили анатомо-биомеханические свойства 11 ключиц, взятых из трупов обоих полов в первые сутки постмортального периода. Объем микроразрушений в отломках также был изучен на 11 ключицах, которые подвергали изгибу до появления перелома. Установлено, что обширная микродеструкция концов отломков ключицы при ее переломах является причиной формирования некрозов, секвестров, остеомиелитов и несращений при внутреннем остеосинтезе ключиц. Внутренний остеосинтез переломов ключицы увеличивает имеющиеся повреждения (шурупы при установке пластин проходят непосредственно через зону микроразрушений), тем самым увеличивая риск осложнений.

Ключица, анатомо-биомиханические исследования, перелом, внутренний остеосинтез

Короткий адрес: https://sciup.org/142120670

IDR: 142120670

Текст научной статьи Причины неудовлетворительных исходов при внутреннем остеосинтезе переломов ключицы

Переломы ключицы встречаются довольно часто и составляют 3-5% от всех повреждений конечностей, а среди повреждений плечевого пояса они занимают 3-е место [3]. В настоящее время методом выбора при лечении нестабильных и нерепонируемых переломов ключицы является открытая репозиция отломков, остеосинтез гвоздями и пластинами различных конструкций. Частота неудовлетворительных результатов при внутреннем остеосинтезе ключицы, по данным различных авторов, составляет 25-30% [5, 6].

Одной из причин возникновения осложнений при остеосинтезе ключицы является отсутствие сведений об анатомобиомеханических свойствах ключицы и особенностях формирования ее переломов.

Поэтому нами поставлена цель: изучить анатомобиомеханические свойства ключицы, а также объем микродеструкции в костной ткани при их переломах. По данным литературы [2], для ключицы характерна S-образная изогнутость с проявлением грудинного и акромиального изгибов. По выраженности изгибов выделяют три типа ключиц: грудной, акромиальный, переходный. К костям ключица крепится двумя суставами. Грудино-ключичный сустав - двухкамерный, в нем имеется диск, который делит сустав на 2 полости. Диск выравнивает дискон-груэнтные поверхности. Движения в суставе осуществляются по трем осям, как в шаровидном суставе. Передний отдел суставной сумки укреплен короткой грудино-ключичной связкой, которая не позволяет ключице смещаться вниз.

Поверхности акромиально-ключичного сустава плоские, причем ключица налегает сверху на акромиальный отросток, вследствии этого всегда имеется опасность вывиха ключицы вверх. Именно сверху суставная сумка оказывается утолщенной за счет акромиальноключичной связки. Сустав имеет три степени свободы, но все движения осуществляются лишь путем скольжения. Исходное положение ключицы характеризуются углом с горизонталью от 00 до 300. К рукоятке грудины ключица образует угол 20-300, открытый кпереди кнаружи. При максимальном смещении акромиального конца ключица перемещается до 400 вверх или на 8-100 вниз. В переднезаднем направлении смещение составляет 25-300. Вращательные движения вокруг своей продольной оси ключица совершает в пределах 20-220.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКИ

Анатомо-биомеханические свойства изучены на 11 ключицах, взятых из трупов обеих полов в первые сутки постмортального периода.

Ключица человека представляет собой малую трубчатую кость с достаточно выраженным слоем компактного вещества. В поперечном сечении ключица имеет форму эллипса, наиболее выраженного в акромиальном отделе с уплощением сверху вниз.

Для понимания процессов деформации и разрушения ключицы при ее продольном изгибе необходимо было рассчитать ряд геометрических характеристик ключицы (стержень ядра центра тяжести, центр тяжести ядра центра тяжести).

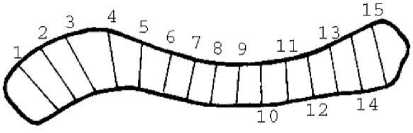

Для определения центра тяжести сечения нами использовался метод свободного подвешивания в нескольких положениях фигуры, полученной сканированием сечения на обычном сканере с трехкратным увеличением. С целью определения места расположения центра тяжести анализируемого сечения было введено деление кости на 16 равных частей, каждому из которых был присвоен порядковый номер. Соединяя центры тяжести ряда близлежащих сечений, мы получили ось центра тяжести кости. Затем по формуле для полного эллипса [11] были рассчитаны границы ядер центра тяжести сечения. Соединив их, получили стержень ядра сечения ключицы.

Следующим этапом рассчитывали индекс компактности каждого сечения, т.е. процентное отношение площади компактного слоя к общей площади поперечного сечения (табл. 1).

Таблица 1

Удельная площадь компактного слоя ключицы по срезам

|

№ сечения |

Индекс компактности (%) |

|

1 |

9,7 |

|

2 |

12,4 |

|

3 |

12,8 |

|

4 |

13,6 |

|

5 |

18,1 |

|

6 |

21,7 |

|

7 |

22,9 |

|

8 |

26,8 |

|

9 |

29,3 |

|

10 |

27,5 |

|

11 |

24,4 |

|

12 |

21 |

|

13 |

17,8 |

|

14 |

14,9 |

|

15 |

14,7 |

Для выявления наличия и объема микроразрушений нами проведено 11 экспериментов на изолированных ключицах. Изъятые ключицы подвергали изгибу до появления перелома. Затем после описания морфологических признаков перелома из пограничных участков зон разрыва и долома костной ткани перпендикулярно плоскостям перелома выпиливали костные блоки, которые обрабатывались по методике Л.М. и А.Л. Эйдлин (1973). Шлифованные поверхности исследовали под водой с помощью стереомикроскопа “МСБ-10” при увеличении до 42 раз.

ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Несмотря на то, что по форме ключица является малой трубчатой костью, при проведении распилов костно-мозговой полости мы не обнаружили.

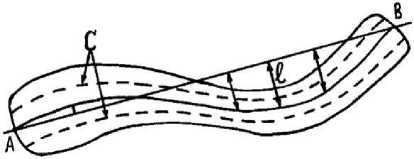

Анатомическая ось, которая располагается в центральной зоне ключицы и на одинаковом расстоянии от боковых поверхностей, представляет собой S-образную линию, проходя в каждом сечении внутри стержня ядра центра тяжести через центры тяжести ядра центра тяжести ключицы (рис. 1, 2). Механическая ось, соединяющая центры противоположных концов по прямой, не совпадает с анатомической. Поэтому при осевой нагрузке (продольный изгиб) в ключице, в участках наибольшего отстояния анатомической и механической осей (эксцентриситет), создаются два напряженных участка, где возможно образование переломов, то есть преимущественно в средней трети ключицы. Таким образом, уровень перелома ключицы всегда зависит от вектора сжимающих ключицу сил, типа и индивидуаль- ных особенностей изгиба ключицы.

В поперечном сечении ключица имеет форму эллипса, причем меньший диаметр всегда располагается перпендикулярно внешним силам, что придает ей повышенную жесткость.

Рис. 1. Расчетная схема прохождения анатомической оси и ядра сечения ключицы (вид сверху): АВ(кривая) – анатомическая ось, АВ(прямая) – механическая ось, С - стержень ядра центра тяжести, l – эксцентриситет

Анализ цифровых данных показывает (рис. 2, табл. 1), что наибольший индекс компактности определяется в средней трети кости, наименьший – в концевых отделах, что компен- сируется увеличением объема последних и насыщенностью их губчатым веществом. Половой диморфизм индексов компактности не выявлен (Р<0,05).

Рис. 2. Схема распиловки и нумерация сечений ключицы от акромиального ее конца

При определении расположения центров тяжести в каждом из 15 поперечных сечений установлено, что они совпадают с анатомической осью, а рассчитанная площадь ядра центра тяжести ключицы примерно соответствует площади поперечного сечения губчатого вещества, кроме концевых отделов.

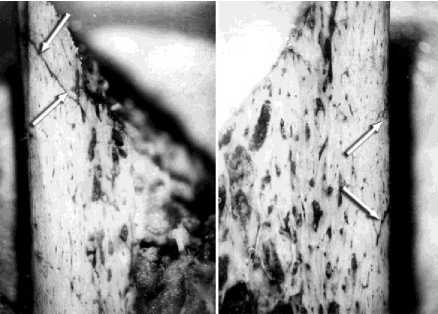

Исследование микродеструкции костной ткани в области экспериментальных переломов (рис. 3, 4) свидетельствует о том, что в приграничных с переломом зонах обнаруживается большое количество микротрещин на структурном уровне, которые пересекают гаверсовы и фолькмановские каналы, нарушая тем самым систему микроциркуляции (В.Э. Янковский и соавт., 1985, 1986, 1987, 1992).

Сравнение протяженности этих микротрещин от края перелома ключиц показало, что в зоне зарождения перелома (зона растяжения, первичного разрыва костной ткани) протяженность микроразрушений не превышает 1-1,5 см. В то время как на противоположной поверхности, где формирование перелома заканчивалось (зона сжатия, долома), эта зона достигает 2-4 см (рис. 5).

Рис. 3. Косые микротрещины в компактном веществе ключицы около ее перелома в зоне сжатия (до-лома)

Рис. 4. Поперечные микротрещины в компактном веществе ключицы около ее перелома в зоне растяжения (первичного разрыва)

В случаях формирования косопоперечных и оскольчатых переломов распространение зон микроразрушений представлено на рисунках 6, 7.

Рис. 5. Схема распространенности микроразрушений при поперечных переломах ключицы

Рис. 6. Схема распространенности микроразрушений при косопоперечных переломах ключицы

Рис. 7. Схема распространенности микроразрушений при оскольчатых переломах ключицы

ВЫВОДЫ

-

1. Обширная микродеструкция концов отломков ключицы при ее переломах является причиной формирования некрозов, секвестров, остеомиелитов и несращений при внутреннем остеосинтезе.

-

2. Внутренний остеосинтез переломов ключицы увеличивает имеющиеся повреждения (шурупы при установке пластин проходят непосредственно через зону микроразрушений), тем самым увеличивая риск осложнений.

-

3. Высокий индекс компактности при губчатой структуре и изогнутой анатомической оси ключицы позволяет выбрать малотравматичный, технически простой в исполнении, комбинированный напряженный остеосинтез по А.П. Барабашу и Л.Н. Соломину (1992), предусматривающий применение стандартных комплектующих набора аппарата Г.А. Илизарова, как наиболее перспективный метод остеосинтеза переломов ключицы.