Причины возникновения и география временно переувлажненных и затопленных почв Каменной степи

Автор: Хитров Н.Б., Чевердин Ю.И.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Статья в выпуске: 59, 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14313479

IDR: 14313479

Текст статьи Причины возникновения и география временно переувлажненных и затопленных почв Каменной степи

Почвенный институт им. В.В. Докучаева РАСХН

В конце XIX в. для территории Каменной степи (Воронежская обл., Та-ловский р-н) были характерны засухи. В.В. Докучаевым в его знаменитой книге «Наши степи прежде и теперь» (1892, цит. по изданию 1951) такое состояние рассматривалось как закономерный результат постепенного иссушения степей в течение последних нескольких тысяч лет за счет расчленения территории оврагами и балками и понижения грунтовых вод. В качестве мер борьбы с засухой и для устойчивого ведения сельского хозяйства в этой книге была опубликована программа работ по упорядочиванию ведения водного хозяйства в степях России. Она включала 5 разделов, касающихся регулирования рек, оврагов и балок, водного хозяйства на водоразделах, выработки норм соотношения площади пашни, луга, леса и вод, отбора агрономических приемов. В 1892 г. эту программу начала реализовывать особая экспедиция, возглавляемая В.В. Докучаевым, которая финансировалась департаментом лесного хозяйства России.

В течение XX в. положения этой программы служили концептуальной основой множества специальных программ по лесомелиорации, орошению, снегозадержанию и прочих, результаты которых экспериментально изучали на территории Каменной степи. Специально организованные метеостанция (с 1894 г.) и гидрогеологическая станция балансового типа (с 1932 г.) планомерно регистрируют метеорологические параметры, уровень и состав грунтовых вод. В соответствии с этими данными следует, что реализация программы В.В. Докучаева в Каменной степи и ее тиражирование на прилегающие территории способствовали постепенному подъему уровня грунтовых вод в течение XX в. на всей территории ландшафта. В 30-х гг. XX в. на водораздельных пространствах глубина залегания грунтовых вод составляла 7–8 м (Басов, Грищенко, 1963), в 70– 80-х годах уровень грунтовых вод поднялся до глубины 3–5 м (Шумилин и др.,1979; Иванов, Трегубов, 1986), в настоящее время (август 2006 г.) он составляет 1,5–4 м. В результате на почвенной карте территории НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева (Адерихин и др., 1984) вместо черноземов типичных и обыкновенных указаны лугово-черноземные почвы, поскольку в соответствии с «Классификацией и диагностикой почв СССР» (1977) такое выделение производится по глубине залегания грунтовых

*

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 06-04-08323.

вод. Иными словами, к концу XX в. постепенно возникла проблема переувлажнения черноземов Каменной степи.

Исследования, проведенные в НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева (Поро-тиков и Чевердин, 19??), показали, что основными причинами, вызвавшими резкое изменение увлажненности территории, являются: 1) особенности геологического строения; 2) увеличение количества атмосферных осадков с одновременным повышением среднемесячных температур в зимний период, особенно необходимо отметить значительное увеличение количества атмосферных осадков в последнее десятилетие; 3) разнообразные антропогенные воздействия, направленные на задержание и накопление воды в ландшафте (снегозадержание лесополосами, орошение, агротехнические приемы накопления влаги в почве).

Исследования почв, выполненные в 80-х гг. Н.П. Сорокиной и Ф.И. Козловским, показали, что в Каменной степи появились очаги переувлажненных черноземов, в которых весной верховодка поднимается до поверхности, а иногда происходит временное затопление (Сорокина и др., 1993). В течение лета уровень воды понижается до 2–3 м, но в особо влажные годы удерживается на глубине 0,5–1 м в пределах почвенного профиля (Иванов и др., 1992).

О временном (весной и в начале лета) переувлажнении и даже временном затоплении отдельных ареалов черноземов известно, по крайней мере, в течение более 40 лет. Однако картографическая информация об этих ареалах крайне скудная.

На карте растительности Каменной степи, составленной А.И. Мальцевым (1923), указано несколько ареалов растительности на засоленных почвах (солонцах и солончаках), формирование которых связано с близким расположением грунтовых вод в верховьях балок или в зоне подтопления прудами. Большинство таких ареалов были распространены преимущественно в западной части Каменной степи.

На схематической почвенной карте Каменно-Степной государственной селекционной станции, составленной в 1936 г. Н.В. Сергиевской (1940), указано несколько ареалов солонцов в западинах на территории сурчиного заповедника № 2, а также ареалы солонцов и солончаков в балках.

Практически те же ареалы указаны на почвенной карте, составленной Д.И. Попазовым (1944, фонды музея при НИИСХ ЦЧП), и на почвенной карте, составленной коллективом авторов из Тимирязеской академии (1947, фонды музея).

На почвенной карте опытных полей НИИСХ ЦЧП, составленной под руководством П.Г. Адерихина (1984), помимо фоновых луговочерноземных почв, о которых упоминалось выше, отмечены ареалы черноземно-луговых и черноземно-влажно-луговых почв на склоне вокруг лесополосы № 131. Последние (черноземно-влажно-луговые) почвы со- гласно «Классификации и диагностике почв СССР» (1977) выделяли, если грунтовые воды вскрывались в почвенном профиле в пределах до 1– 1,5 м от поверхности.

Экспертная полевая оценка показала, что современное распространение временно переувлажненных и затопленных почв оказалось шире по сравнению с указанными выше картографическими материалами. В связи с этим была поставлена задача – картографировать ареалы временно переувлажненных и временно затопленных почв Каменной степи по состоянию на май 2006 г. В настоящей статье представлены первые результаты решения этой задачи.

Объектами исследования послужили ареалы переувлажненных и затопленных почв на территории государственного научного учреждения научно-исследовательского института сельского хозяйства центральночерноземной полосы им. В.В. Докучаева Россельхозакадемии (НИИСХ ЦЧП). Границами обследованной части являются: а) автомобильная дорога Таловая–Бутурлиновка – на западе; б) лесополосы 71–74, 132, 129, 140, посаженные в нижней части склона вдоль водохранилища в балке Таловая, – на востоке; в) границы территории НИИСХ ЦЧП – на севере (лесополоса 133) и на юге (лесополосы 107 и 108). В указанных пределах на данном этапе исследований исключены территории, занятые населенным пунктом, арборетумом и садом, а также участки в балках Лесная и Садовая в зонах влияния прудов. Собственно обследованная территория охватывает плосковершинные водоразделы, расположенные к северу и к югу от поселка, и склоны, осложненные ложбинами и лощинами, переходящими в балки Граничная, Хорольская, Травопольная.

На первом этапе в начале апреля 2006 г. проведено рекогносцировочное обследование территории Каменной степи с нанесением на землеустроительный план наиболее переувлажненных полей. Затем, в первой половине мая 2006 г., после того, как влажность пахотного слоя большинства полей понизилась до уровня, позволяющего производить агрономические операции, были выполнены основные работы. Картографирование проводили путем обхода на местности границ каждого ареала с периодической фиксацией географических координат положения текущей точки вдоль границы с помощью приемника GPS (eTrex Venture Cx, Garmin). Точность определения координат 4–6 м.

В процессе картографирования использовали следующие критерии выделения границ ареалов на местности:

-

1. Для ареалов, имеющих переувлажнение и/или затопление почв в момент картографирования:

-

1.1. затопление водой (неопределенность границы 0,05–0,1 м);

-

1.2. состояние поверхностного переувлажнения почвы – выделение жидкой воды с характерными звуками при нажатии ногой (неопределенность проведения границы 0,5–1 м);

-

-

2. Для ареалов, не имеющих ярких признаков поверхностного переувлажнения и затопления в момент картографирования:

-

2.1. состояние растительного покрова внутри ареала, являющегося результатом затопления в предыдущий период: полегшая трава, фрагменты высохших водорослей на траве (неопределенность проведения границы 0,5–1 м);

-

2.2. ярко выраженные границы растительных ассоциаций днища и бортов западин (неопределенность проведения границы 0,5–1 м).

-

Для каждого ареала указывалось его состояние на момент картографирования (затопление, поверхностное переувлажнение, высохшая поверхность со следами предыдущего затопления, высохшая поверхность без следов затопления).

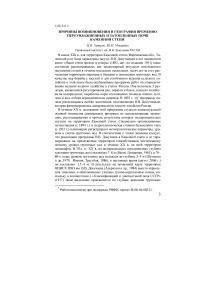

По состоянию на май 2006 г. на обследованной части территории НИИСХ ЦЧП установлено 95 ареалов временно переувлажненных и затопленных почв (рис. 1). Они приурочены к вогнутым элементам рельефа (западинам, ложбинам, лощинам) при условии близкого залегания от поверхности слабоводопроницаемых глин.

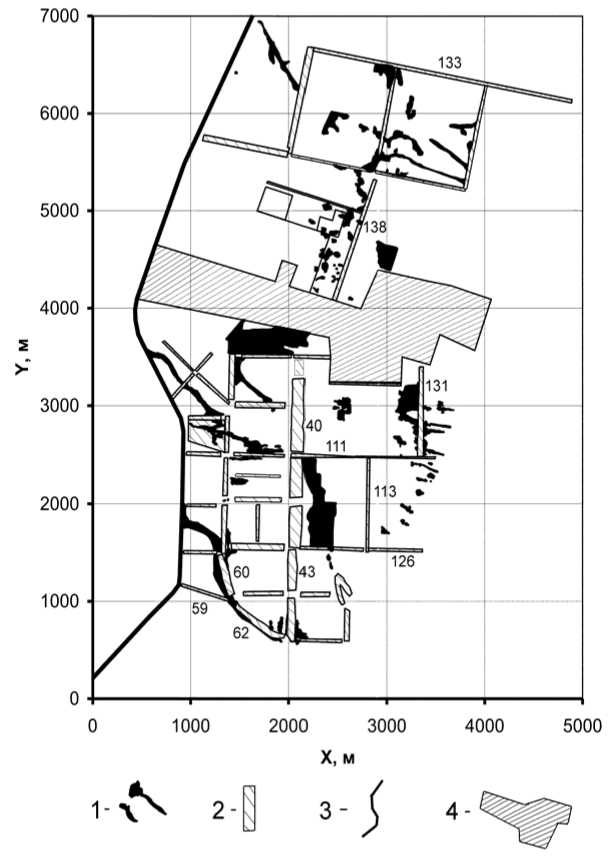

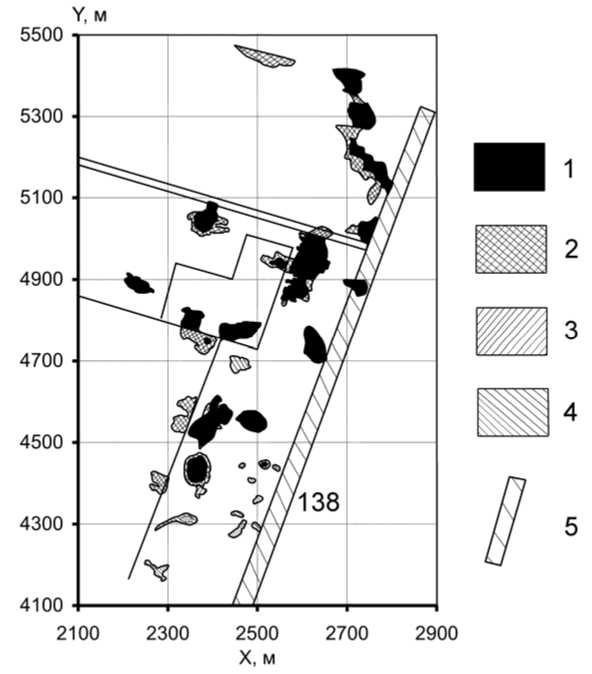

Ареалы в западинах расположены на плосковершинных водораздельных поверхностях, которые Мильков с соавт. (1971) называют «ровнядя-ми». В Каменной степи имеется два участка с переувлажнением почв в западинах. Один из них приурочен к территории бывшего сурчиного заповедника № 2 (западнее лесополосы № 138) (рис. 2). Здесь расположена подавляющая часть ареалов переувлажненных почв в западинах (30 из 31). Второй участок с одной большой западиной, имеющей несколько днищ, расположен на поле южного селекционного севооборота (между лесополосами № 110, 111 и 40) (рис. 3).

Остальные (63 из 95) ареалы 66 % переувлажненных в мае 2006 г. почв приурочены к вогнутым в плане склонам, ложбинам и лощинам, переходящим в балки. Многие из них перегорожены лесополосами и дорогами, которые препятствуют поверхностному стоку или замедляют его по днищу ложбины или лощины.

Очаги переувлажнения почв за счет временного подъема грунтовых вод до поверхности отмечены приблизительно на двух гипсометрических уровнях. В совокупности ареалы нижнего уровня образуют ленту шириной 50–100 м, вытянутую поперек склона. Внутри ленты ареалы переувлажненных почв ориентированы вдоль склона, поскольку приурочены к днищам и бортам мелких эрозионных ложбин. Такое расположение обусловлено литологической неоднородностью четвертичных отложений, в результате которой на разных гипсометрических уровнях склона на повер

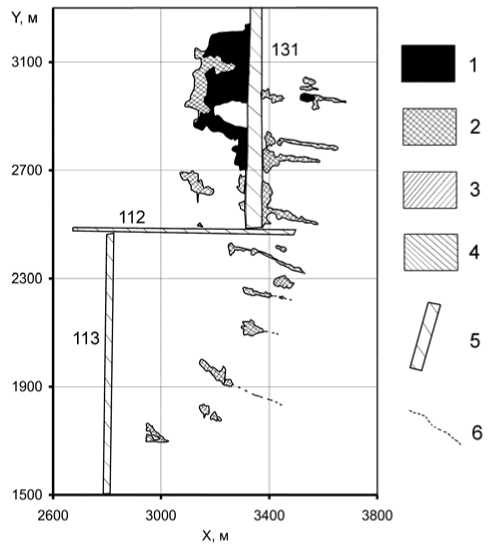

Рис. 1. Общая схема распространения временно переувлажненных и затопленных почв Каменной степи (май 2006 г.). Обозначения: 1 – очаги переувлажнения;

2 – лесополосы (цифрой указан номер); 3 – автодорога; 4 – населенный пункт.

Рис. 2. Карта-схема распространения временно переувлажненных и затопленных почв на водоразделе в северной части Каменной степи (бывший сурчиный заповедник № 2 и прилегающие территории). Состояние почв в мае 2006 г.: 1 – затопленные; 2 – переувлажненные до поверхности; 3 – высохшие с поверхности со следами затопления; 4 – высохшие с поверхности без следов затопления.

хность выступают слои, имеющие разные фильтрационные свойства. В частности на рассматриваемом участке пояс с ареалами переувлажненных почв совпадает с выходом на поверхность коричневато-бурой слабоводопроницаемой карбонатной глины (Сорокина и др., 1993). Ареалы верхнего гипсометрического уровня расположены непосредственно выше и ниже лесополосы № 131, посаженной поперек склона в верхней его части.

Рис. 3. Карта-схема очага переувлажнения на водоразделе на территории южного селекционного севооборота. Обозначения: 1 – фоновая часть очага переувлажнения; 2 – пологие склоны отдельных западин и слабовогнутые участки внутри очага переувлажнения; 3 – днище западины с наиболее длительным периодом переувлажнения.

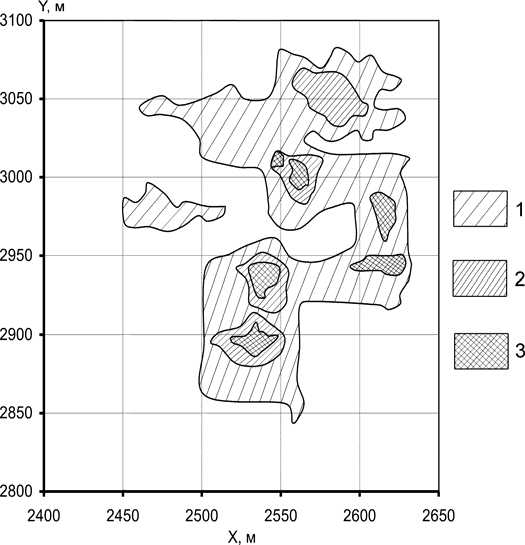

Особо выделяется участок возле лесополос № 113 и 131 (рис. 4). Он расположен на склоне восточной экспозиции, который представляет собой приводораздельную верхнюю часть склона (уклон от 0,02 до 0,03, т.е. крутизна 1-2° в сторону балки Таловая. Очаги переувлажнения почв за счет временного подъема грунтовых вод до поверхности отмечены приблизительно на двух гипсометрических уровнях. В совокупности ареалы нижнего уровня образуют ленту шириной 50-100 м, вытянутую поперек склона. Внутри ленты ареалы переувлажненных почв ориентированы вдоль склона, поскольку приурочены к днищам и бортам мелких эрозионных ложбин. Такое расположение обусловлено литологической неоднородностью четвертичных отложений, в результате которой на разных гипсометрических уровнях склона на поверхность выступают слои, имеющие разные фильтрационные свойства. В частности, на рассматриваемом участке пояс с ареа

Рис. 4. Карта-схема временно переувлажненных и затопленных почв на склоне возле лесополос № 113 и 131. Обозначения: 1–5 – см. на рис. 2; 6 – ручьи.

лами переувлажненных почв совпадает с выходом на поверхность коричневато-бурой слабоводопроницаемой карбонатной глины (Сорокина и др., 1993). Ареалы верхнего гипсометрического уровня расположены непосредственно выше и ниже лесополосы № 131, посаженной поперек склона в верхней его части.

Приведем краткую историю развития переувлажнения на этом участке. В первой половине XX в. участок являлся полем № 6 южного селекционного севооборота (Байко, 1953). В 1949 г. Н.Ф. Зубович заложил широкую (48 м) лесополосу поперек склона по восточной границе поля. В начале 50-х годов выше участка на водоразделе был проложен открытый магистральный оросительный канал в земляном русле. В 80-х годах на его месте проложили трубопровод большого диаметра, используемый по настоящее время. В результате совокупности этих воздействий на участке, расположенном западнее лесополосы № 131 (рис. 4), с начала 60-х годов стали возникать трудности при проведении весенних полевых работ из-за высокой влажности почв. По этой причине, а также в результате дифференциации почвенного покрова под воздействием временного переувлажне- ния, с 1965 г. были прекращены опытные селекционные посевы на этом участке. В 1965–1990 гг. его использовали под огороды, посев многолетних трав и, иногда, посев зерновых культур. В 1990–1997 гг. участок использовался как пастбище. В 1997 г. участок распахали, в 1998 г. на нем выращивали просо, а в 1999–2004 гг. – озимое тритикале, т.к. посев яровых культур из-за переувлажнения пахотного слоя в весенний период невозможен. В последние годы (2005–2006 гг.) из-за резкого подъема уровня грунтовых вод участок не используется. Исследованиями И.А. Юрина и И.Ф. Поротикова (1970) установлено разноплановое влияние лесополосы № 131. С одной стороны, за счет снегонакопления она способствует интенсивному подъему грунтовых вод весной в самой лесополосе и на участке выше по склону. А с другой стороны, в летнее время под лесополосой происходит значительное понижение уровня грунтовых вод в результате высокой транспирации лесной растительности.

Полевое обследование почв на нескольких ключевых участках позволяет отметить особенность расположения переувлажненных почв. В пределах ареала переувлажнения слабоводопроницаемый коричневато-бурый глинистый слой находится близко от поверхности (обычно на глубине 1,2–2,0 м). При этом верхняя граница этого слоя расположена выше, чем на соседних участках, на которых поверхностное переувлажнение не отмечали. Иными словами, если дневная поверхность почвы ареала переувлажнения является вогнутой, то внутренняя поверхность (верхняя граница) слоя коричневато-бурой глины в исследованных вариантах оказалась, наоборот, выпуклой. Таким образом, переувлажнение почвы вызывают два механизма. Один из них – это сосредоточение поверхностного стока в вогнутых элементах мезо- и микрорельефа. А второй – медленное растекание по водоупору и сравнительно малая емкость свободного порового пространства от поверхности до близко расположенного относительного водоупора. В результате интенсивное поступление поверхностных вод, малая свободная емкость и затрудненный отток приводят к подъему грунтовых вод до поверхности и поддерживают состояние переувлажнения почвенного профиля продолжительный период времени.

Возникновение многочисленных очагов временного затопления и переувлажнения почв в Каменной степи в последние десятилетия является сигналом к тому, что общая стратегия хозяйственной деятельности, господствовавшая в течение XX в., не может использоваться в неизменном виде. Эта стратегия была направлена на полный перехват в агролесо-ландшафте поступающей атмосферной влаги, дополнительную подачу воды в ландшафт (орошение), а также на накопление воды в прудах и в виде запасов влаги в почвах, грунтах и грунтовых водах. Для первой половины XX в. такая стратегия была вполне обоснована, а ее реализация способствовала снижению негативного влияния засух и достаточно эффективному ведению сельскохозяйственной деятельности.

В настоящее время в связи с общим подъемом грунтовых вод продолжение реализации этой стратегии приводит к избыточному накоплению воды в ландшафте и, как результат, к возникновению большого числа очагов переувлажненных почв. Можно утверждать, что агролесоланд-шафт Каменной степи перешел в новое состояние, которое необходимо учитывать при антропогенных воздействиях.

Из этого следует, что изменившееся состояние агролесоландшафта предполагает переход от общей стратегии однонаправленного накопления воды в нем к стратегии двустороннего регулирования водного баланса территории.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На обследованной части Каменной степи (территория НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева) в настоящее время отмечено 95 ареалов временно переувлажненных и/или затопленных почв в период с марта–начала апреля (после снеготаяния) до мая–июня. Одна треть ареалов временно переувлажненных почв приурочена к западинам на плоском водоразделе, а две трети расположены в вогнутых в плане частях склонов, ложбинах и лощинах. Для всех отмеченных ареалов характерно близкое залегание от поверхности слабоводопроницаемых глин.

Общее высокое положение уровня грунтовых вод и появление в последние десятилетия большого числа ареалов временно переувлажненных почв являются индикаторами серьезного изменения состояния агролесо-ландшафта Каменной степи по сравнению с концом XIX–началом XX вв. Изменение состояния ландшафта вызывает необходимость смены общей стратегии ведения хозяйственной деятельности. От однонаправленного накопления воды в ландшафте целесообразно переходить к двустороннему регулированию водного баланса территории.

Список литературы Причины возникновения и география временно переувлажненных и затопленных почв Каменной степи

- Адерихин П.Г. Ковалев И.И., Кульчицкая Л.Н., Степанищева А.Н. Почвы опытных полей Института им. В.В. Докучаева Таловского района Воронежской области и рекомендации по их использованию. Пояснительная записка и почвенная карта М. 1:10000. Воронеж: Воронежский государственный ун-т, 1984. 70 с.

- Байко В.П. История полей в Каменной степи//Вопросы травопольной системы земледелия. М.: Изд-во АН СССР, 1953. Т. 2. С. 26-54.

- Басов Г.Ф., Грищенко М.Н. Гидрологическая роль лесных полос (по данным исследований, проведенных в Каменной степи). М.: Гослесбумиздат, 1963. 201 с.

- Докучаев В.В. Наши степи прежде и теперь//Сочинения. Т. VI. М.-Л.: Изд-во АН СССР. 1951. С. 11-102.

- Классификация и диагностика почв СССР. М.: Колос, 1977. 223 с.

- Мальцев А.И. Фитосоциологические исследования в Каменной степи. (к вопросу о происхождении и сменах растительности степей)//Тр. по прикладной ботанике и селекции. Л., 1923. Т. 13. Вып. 2. С. 135-255.

- Мильков Ф.Н., Нестеров А.И., Петров Н.Г., Гончаров М.В. Каменная степь (опыт ландшафтно-типологической характеристики). Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1971. 176 с.

- Иванов В.А., Трегубов Г.А. Отчет по стационарному изучению режима и баланса подземных вод в Каменной степи в 1984-1985 гг. (гидрогеологический ежегодник). Каменно-Степной гидрогеологический отряд, Центральной гидрогеологической и инженерно-геологической партии, Центральной Инженерно-Геологической и Гидрогеологической экспедиции, Производственного Геологического объединения «Центргеология», Министерства Геологии СССР. Москва, 1986. 59 с.

- Иванов В.А., Кожухарь Н.С., Рачков М.Я., Степанова Т.Л., Яцуха М.П. Отчет по итогам 100-летнего изучения режима и баланса грунтовых вод в Каменной Степи (Воронежской области). Воронеж, 1992. Кн. 1 и 2.

- Попазов Д.И. Почвенная карта Каменно-Степной государственной селекционной станции. М. 1:25000. 1944. Фонды музея при НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева (Воронежская обл., Таловский р-н, Каменная степь).

- Поротиков И.Ф., Чевердин Ю.И.

- Почвенная карта территории Института земледелия Центрально-черноземной полосы им. В.В. Докучаева/Сост. Н. Першина, Н.Н. Никольский, Н.П. Колпенская с использованием предыдущих материалов Д.И. Попазова и З.С. Филипповича/Под ред. В.П. Бушинского и доцента С.П. Яркова. 1947. Фонды музея при НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева (Воронежская обл., Таловский р-н, Каменная степь)

- Сергиевская Н.В. (в оригинале авторство не указано) Схематическая почвенная карта Каменно-Степной государственной селекционной станции (1936 г.)//Тр. Каменно-Степной государственной селекционной станции/Итоги опытов по лесоразведению. Воронежское областное книгоиздательство, 1940. Вклейка.

- Сорокина Н.П., Иванов А.М., Ремезов В.И. Использование детальных агроэкологических карт для построения региональных моделей плодородия//География и картография почв. М., 1993. С. 262-268.

- Шумилин К.И., Шумилина Н.П., Иванов В.А., Алешина Н.Ф. Отчет по стационарному изучению режима и баланса подземных вод в Каменной степи (гидрогеологический ежегодник за 1978 г.)//Каменно-Степной гидрогеологический отряд, Гидрогеологической партии динамики и ресурсов подземных вод, Центральной инженерно-геологической и гидрогеологической экспедиции Министерства геологии РСФСР. Каменная степь, 1979. 144 с.

- Юрин И.А., Поротиков И.Ф. Мелиорация солонцов//Преобразование природы в Каменной степи. М.: Россельхозиздат, 1970. С. 184-197.