Причины введения в денежное обращение купонов государственных процентных бумаг в ходе обострения денежного кризиса 1917-1918 гг. в Симбирской и Казанской губерниях

Автор: Гвоздков Юрий Юрьевич

Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist

Рубрика: Экономическое развитие России

Статья в выпуске: 2 (49), 2020 года.

Бесплатный доступ

Введение. В центре исследования находятся вопросы денежного обращения в Симбирской и Казанской губерниях в период денежного кризиса, обострение которого пришлось на 1917-1918 гг. Указанные губернии одновременно претерпели все негативные последствия развала финансовой системы России, в том числе денежного обращения, а затем практически одинаково разрешили вопросы нехватки в обращении денежных знаков. Для выхода из кризисной ситуации, вызванной отсутствием наличных денег, региональные и центральные органы власти применили различные способы ее разрешения, одним из которых стало широкое использование купонов государственных процентных бумаг в качестве денежных суррогатов. Предмет исследования. На фоне анализа общей экономической обстановки в России раскрываются обстоятельства разрешения денежного кризиса в Симбирской и Казанской губерниях путем использования в денежном обращении купонов государственных процентных бумаг. Цели исследования. Выявление причин, в силу которых центральные органы власти России, а также региональные власти Симбирской и Казанской губерний приняли решение об использовании в денежном обращении купонов процентных бумаг. Материалы и методы. Исследование опирается на архивные материалы, в которых содержатся сведения об использовании в денежном обращении купонов государственных процентных бумаг. В ходе изучения этих материалов отраженные в них сведения систематизировались и анализировались Использованы системный подход, сравнительный анализ и логическое обобщение полученных результатов. Результаты исследования. Определены причины использования купонов государственных процентных бумаг в денежном обращении, проанализированы действия региональных и центральных органов власти, допустивших к использованию купоны как денежные суррогаты. Помимо этого, установлены новые факты, связанные с историей Симбирской и Казанской губерний. Обсуждение и заключение. Полученные результаты исследования свидетельствуют, что решения властных органов, как центральных, так и региональных, об использовании в денежном обращении купонов государственных процентных бумаг были обусловлены необходимостью поиска способа быстрого разрешения денежного кризиса, вызванного нехваткой наличных денежных знаков.

Купон, государственные процентные бумаги, денежный суррогат, денежный кризис, инфляционные процессы, симбирская и казанская губернии

Короткий адрес: https://sciup.org/147218545

IDR: 147218545 | УДК: 336.3+336.74 | DOI: 10.15507/2409-630X.049.016.202002.140-155

Текст научной статьи Причины введения в денежное обращение купонов государственных процентных бумаг в ходе обострения денежного кризиса 1917-1918 гг. в Симбирской и Казанской губерниях

Не прекращается исследование событий, случившихся в России в период, начавшийся Первой мировой войной и окончившийся установлением советской власти на всей территории страны. Именно тогда в России в связи с войной, а затем и с вооруженным политическим противостоянием на фоне кризисных явлений произошли значительные экономические изменения, затронувшие в том числе денежное обращение.

Приняв участие в Первой мировой войне, Россия была вынуждена понести огромные финансовые расходы. Мобилиза- ция, снабжение армии и перестроение экономики страны для военных нужд потребовали денежных ресурсов, размер которых превысил все сделанные до этого расчеты. Желая получить эти ресурсы, власть начала выпускать все в большем объеме бумажные деньги, которые не покрывались золотом. В связи с необходимостью таких эмиссий уже в первые дни начавшейся войны был отменен обмен денег на золото. Увеличение общей массы бумажных денег, скорость оборота денег, рост товарных цен на фоне падения экономики стали основными причинами инфляции. Сказалось и исчезновение из обращения денег из металла, когда в первый год войны из денежного обращения стали пропадать монеты из золота и серебра, выполняя у населения функции средств накопления, а затем и медные монеты. Указанные обстоятельства не могли не повлечь за собой денежный кризис, выразившийся в нехватке в обращении наличных денежных знаков. Пытаясь разрешить такую ситуацию, региональные, а затем и центральные органы власти приняли решение об использовании в обращении денежных суррогатов, в том числе купонов государственных процентных бумаг.

Именно подробное исследование обстоятельств, которые побудили властные органы принять решение об использовании купонов процентных бумаг в качестве денежных суррогатов, анализ таких обстоятельств на фоне общей экономической ситуации в стране, а также результат указанных решений представляют первоочередной интерес для исторической и экономической науки, позволяют по-новому оценить кризисные явления в экономике в настоящее время. К сожалению, до сих пор не проведено подробного, всестороннего научного исследования нахождения купонов государственных процентных бумаг в денежном обращении России в начале XX в. Вместе с тем, безусловно, применительно к рассматриваемой теме необходимо выделить некоторые работы А. Д. Пулина [11], Д. А. Сенкевича [12; 13] и Л. В. Еди-довича [6], в которых рассматриваются отдельные вопросы нахождения купонов государственных процентных бумаг в денежном обращении. Следует обратить внимание и на то, что в большинстве современных трудов о денежном обращении России в 1914–1922 гг. затрагиваются вопросы нахождения в обращении купонов процентных бумаг, но это носит только характер констатации факта.

В данном исследовании сделаны акценты на наиболее важных вопросах обращения купонов государственных процентных бумаг в качестве денежных средств, прослежены основные этапы их использова- ния, определены соответствующие решения должностных лиц, нормативные акты властей Симбирской и Казанской губерний, а также центральных органов власти России, регламентировавших использование купонов в качестве денежных суррогатов, выявлены и проанализированы причины принятия таких решений.

Методы

Практической основой для исследования явились архивные материалы государственных архивов Республики Татарстан и Ульяновской области, в том числе переписка финансовых учреждений, а также периодические издания, выходившие в рассматриваемый период времени, в которых содержатся сведения об использовании купонов государственных процентных бумаг в денежном обращении, сборники нормативных актов, регламентировавших денежное обращение в 1917–1918 гг., труды экономистов первой трети XX в., ставших очевидцами исследуемых событий. В ходе проведенного исследования полученные сведения систематизировались и анализировались. Были использованы системный подход, сравнительный анализ и логическое обобщение полученных результатов.

Результаты

Исследуя вопрос нахождения в денежном обращении в качестве денежных суррогатов купонов государственных процентных бумаг, необходимо прежде всего четкое определение понятия «купон» в первые два десятилетия XX в. Считаем, что наилучшее раскрытие содержания данного понятия в рассматриваемый период могли сделать современники этих событий. Согласно «Краткой экономической энциклопедии» (1925), под купоном понимался отрезной билет от купонного листа, приложенного к процентным бумагам (облигациям), дающий право на получение от выпустившего бумаги учреждения (правительства или акционерного общества) в указанный на купоне срок причитающихся по бумаге процентов1.

Несмотря на то, что данная энциклопедия была написана в то время, когда в стране была установлена советская власть и сменилась идеология, в ней отражено именно то, что понималось под купоном несколькими годами ранее.

До денежного кризиса, который проявился в последние годы участия России в Первой мировой войне, органами власти не принималось нормативных актов, регламентирующих нахождение купонов государственных процентных бумаг в качестве денежных суррогатов. Вместе с тем до указанного момента такие купоны, помимо принесения прибыли по государственным процентным (ценным) бумагам, выполняли некоторые функции, которые были схожи с функциями денег.

Так, с 1 июля 1860 г. Государственный банк России наравне с государственными кредитными билетами, монетами из золота и высокопробного серебра принимал во вклады купоны ценных бумаг2. В данном случае купоны не вводились в денежное обращение, не использовались как деньги, а только выполняли функцию носителей потенциальной ценности. Кроме того, с 1 января 1877 г. министру финансов было разрешено принимать таможенные платежи наравне с «золотою монетой, купонами текущего и предшествующего ему по срокам билетов Русских государственных металлических займов, 4 % металлических билетов Государственного банка, облигаций Николаевской железной дороги и консолидированных облигаций Российских железных дорог»3. К первому десятилетию XX в. список государственных процентных бумаг, купоны от которых могли приниматься в таможенные платежи, превысил

100 наименований. Здесь купоны также не находились в денежном обращении, несмотря на то, что фактически были приравнены к золотой монете.

В конце XIX – начале XX в. отсутствовали нормативные акты, определяющие возможность нахождения купонов государственных процентных бумаг в денежном обращении среди населения, но они фактически были в таком обращении. Нужно подчеркнуть, что такое обращение купонов допускалось только с взаимного согласия сторон. Здесь уместным и вполне обоснованным будет ссылка на Л. Н. Толстого, который являлся современником рассматриваемых событий. В повести «Фальшивый купон» Л. Н. Толстой приводит обстоятельства нахождения в денежном обращении купона номиналом в 2,5 руб. Данный купон перемещается от Ф. М. Смоковникова, председателя казенной палаты, к его сыну, гимназисту пятого класса, а от того, будучи подделанным в купон номиналом в 12,5 руб., в ходе покупки переходит в фотографический магазин и далее, что влечет за собой цепь событий, которые кардинально меняют жизни героев повести4. Как следует из редакторских примечаний к «Дневникам» Л. Н. Толстого за 1895–1899 гг., изданных под редакцией В. Г. Черткова, повесть «Фальшивый купон» была начата автором в конце 1880-х гг.5 При этом в черновом автографе первой главы повести срок начала действия купона был указан как 1 января 1885 г.6 События, описанные в повести Л. Н. Толстого, свидетельствуют об обыденности в конце XIX в. ситуации, когда купоны процентных бумаг использовались населением России в обращении наряду с деньгами.

В целом такие функции купоны государственных процентных бумаг выполняли до 1917 г. До этого года Россия уже несколько лет принимала участие в войне. В нее она вступила с относительно благополучной экономикой. Однако мобилизационные мероприятия, содержание армии и перестроение всех экономических отношений для военных нужд потребовали исключительных по размерам финансовых ресурсов. На 1 сентября 1917 г. финансовые затраты России на участие в войне составили около 40 млрд руб., что более чем в 12 раз превышало весь расходный бюджет страны в довоенном 1913 г. [8, с. 18]. Ухудшало ситуацию и то обстоятельство, что расходы на войну увеличивались практически ежедневно. Если в 1914 г. день войны в стране обходился в 9–10 млн руб., то к июню 1917 г. – в более 60 млн руб. [8, с. 19]. Одним из источников покрытия военных расходов, наряду с увеличением налогов и займами, явился выпуск бумажных денег. Непосредственно перед началом войны в денежном обращении находились кредитные билеты на общую сумму 1,633 млн руб. В дальнейшем эта сумма начала ежемесячно расти, многократно увеличившись. Так, если на 1 октября 1914 г. кредитных билетов в обращении было на общую сумму 2,697 млн руб., то на 1 сентября 1917 г. – уже на 15,398 млн руб. [8, с. 40].

Нужно отметить, что 27 июля 1914 г. в России был принят Закон «О некоторых мерах финансового характера ввиду обстоятельств военного времени», который приостановил размен кредитных билетов на золото. При этом был отменен действовавший с 1897 г. эмиссионный закон, а Государственный банк получил право выпуска дополнительного количества кредитных билетов, которые не покрывались золотом [10, с. 72]. До момента участия в войне, когда еще не был отменен вышеуказанный закон, таких кредитных билетов разрешалось выпустить на сумму, не превышающую 300 млн руб. При этом остальные выпуски билетов должны были покрываться золотом «рубль на рубль» [9, с. 9]. В ходе дальнейшего участия России в войне Государственному банку неоднократно продлевалось эмиссионное право на выпуск не обеспеченных золотом кредитных билетов [8, с. 42].

Таким образом, Россия с момента участия в войне в 1914 г. фактически перешла от системы золотого монометаллизма к системе денежного обращения, которая основывалась на бумажных деньгах. Все это было нужно для пополнения бюджета, который в условиях войны, где наблюдались падение производительности труда и рост товарных цен, стал остродефицитным [2, с. 120]. При этом дефицит бюджета за время участия в войне в течение четырех лет составил 46,8 млрд руб. [5, с. 164]. В таких обстоятельствах денежная масса, которая находилась в обращении в стране, была многократно увеличена, что повлекло за собой инфляцию. На этом сказалось и исчезновение из денежного обращения монет. Сначала из него вышли золотые и серебряные монеты, которые население стало использовать в качестве средств накопления (сокровища). Необходимо уточнить, что до войны золотые и серебряные монеты в массе составляли около 25 % от всей денежной массы, находившейся в обращении. К 1917 г. из обращения по тем же причинам исчезли и медные монеты. Вся эта масса металлических денег была вынужденно заменена бумажными деньгами, и это не могло не сказаться с отрицательной стороны на покупательной способности рубля. Хотя на тот момент в России находилось достаточное количество золота, оно не использовалось для поддержания рубля, будучи оберегаемым для возврата к золотому монометаллизму по окончании войны. Нужно заметить, что за время войны общая сумма золотого фонда осталась практически без изменения [15, с. 76–77].

Рассматривая вопрос обесценивания рубля в сложившихся в России после 1914 г. экономических условиях, необходимо отметить, что это было результатом ряда причин, главными из которых явились: сокращение в условиях участия в войне товарного рынка, увеличение оборота денежных средств (никто не хотел оставлять у себя на длительное время деньги, которые имели тенденцию к обесцениванию), частичный переход от денежной торговли к товарообмену, денежная эмиссия [1, с. 11].

После Февральской революции 1917 г. необходимость в выпуске бумажных денег не только не отпала, а, наоборот, многократно возросла. Временное правительство было вынуждено, изыскивая финансовые ресурсы как для поддержания армии, так и для обеспечения нормального товарооборота в стране, производства обязательных выплат, содержания государственных структур, неоднократно увеличивать эмиссионное право Государственного банка по выпуску не покрытых золотом кредитных билетов. Указом от 6 октября 1917 г. банку было предоставлено право выпуска таких кредитных билетов на сумму до 16,5 млрд руб. [8, с. 42; 10, с. 81].

Несмотря на то что Государственный банк в каждом случае реализовывал предоставленное ему эмиссионное право по выпуску кредитных билетов, в 1917 г. в России возникла кризисная ситуация, обусловленная острой нехваткой денежных средств. Денег не хватало не только в финансовых учреждениях, но и у населения страны, что ухудшало и без того плохое состояние экономики, нагнетало агрессию в обществе, в том числе вызывало негативное отношение к органам власти. Следует отметить, что, пытаясь разрешить данную ситуацию, Временное правительство за время работы приняло ряд решений, в том числе по выпуску в обращение государственных кредитных билетов номиналом в 5 руб.7 и 250 руб.8, казначейских знаков 20- и 40-рублевого достоинства9, по продолжению выпуска марок номиналом 1, 2 и 3 коп.10 и т. д., которые были направлены на разрешение дефицита денежных знаков, в том числе мелкого достоинства. В итоге меры не оправдали ожиданий по разрешению проблемы с нехваткой денег, и сложившиеся обстоятельства привели к началу использования в денежном обращении купонов государственных процентных бумаг.

Еще осенью 1917 г. вопрос нехватки денежных знаков приобрел кризисный характер. Сказались чрезмерный рост расходов государства после Февральской революции и недостаточность средств, получаемых от налогов и займов, а также из-за общего падения экономики, где наблюдалось повышение цен на товары и расценки труда. При этом из-за увеличения объемов платежей на небольшие суммы для выплаты пайков, жалованья и заработков обозначилась нехватка наличных денежных средств мелкого и среднего номинала. В то же время запасы кредитных билетов в Государственном банке и его региональных отделениях, включая отделения в Симбирской и Казанской губерниях, истощились. С сентября 1917 г. в Министерство финансов стали массово поступать данные об отсутствии во многих регионах страны надлежащего количества денежных знаков мелкого номинала [7, с. 4]. Для решения этой проблемы Государственный банк рекомендовал своим учреждениям выдавать и принимать взамен денег билеты государственного казначейства (серии) с начислением текущих процентов по купонам, а в дальнейшем использовать наравне с деньгами и облигации «Займа Свободы 1917 года», гербовые марки, купоны государственных процентных займов с истекшими сроками платежа [7, с. 6]. Именно этим способом была частично разрешена в начале рассматриваемого временного периода кризисная ситуация с нехваткой де-

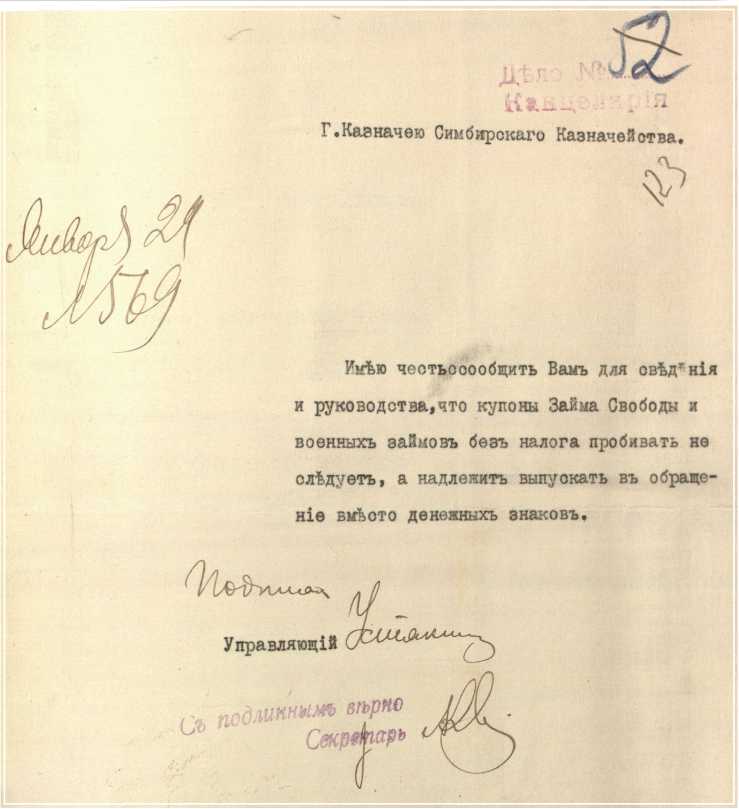

Рис. 1. Письмо управляющего Симбирским отделением Государственного банка о выпуске в обращение вместо денежных знаков купонов «Займа Свободы 1917 года» и военных займов (Государственный архив Ульяновской области)

Fig. 1. The letter from the Governor of the Simbirsk branch of the State Bank on the currency issue of coupons of “Freedom

Loan 1917” and military loans instead of banknotes (State Archives of the Ulyanovsk Region)

нежных знаков на территориях Казанской и Симбирской губерний.

Так, ввиду отсутствия достаточного количества кредитных билетов в соответствии с распоряжением управляющего Казанским отделением Государственного банка начиная с сентября 1917 г. на территории Казанской губернии платежи стали производиться в том числе облигациями «Займа Свободы 1917 года» с начислением процентов по купонам11.

В Симбирской губернии разрешение вопроса нехватки денежных средств за счет облигаций «Займа Свободы 1917 года» и купонов произошло позднее, а именно в декабре 1917 г., когда у региональных властей в связи с денежным кризисом не было иного способа разрешить ситуацию. Соответствующее объявление было дано Симбирским отделением Государственного банка в газете «Симбирское слово» от 23 декабря 1917 г.12 Из этого объявления следовало, что «ввиду неполучения из Петрограда подкрепления кассы, отделение Государственного банка вынуждено, в виде временной меры, часть кассовых выдач производить купонами и облигациями “Займа Свободы 1917 года”». В этом же объявлении была выражена просьба идти на помощь банку и взамен кредитных билетов при расчетах принимать облигации «Займа Свободы 1917 года», и здесь же был отра- жен курс облигаций займа на 21 декабря 1917 г. 24 января 1918 г. управляющий Симбирским отделением банка П. П. Устякин направил письмо казначею Симбирского казначейства, в котором указывал, что «купоны Займа Свободы и военных займов без налога пробивать не следует, а надлежит выпускать в обращение вместо денежных знаков» (рис. 1)13 .

Как в Казанской, так и Симбирской губернии вышеуказанные решения были вынужденными, диктовались кризисом нехватки в обращении денежных знаков.

Интересно, что практически одновременно с Симбирской губернией решение об использовании в качестве денег купонов государственных процентных бумаг было принято представителями новой власти в Москве и Московской области, где ситуация с нехваткой наличных денежных средств была еще хуже. 20 декабря 1917 г. Президиумом Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов г. Москвы и Московской области был издан приказ об обязательном хождении срочных купонов, продублированный приказом Совета через месяц14. В соответствии с данными приказами устанавливалась обязательность принятия купонов государственных процентных бумаг (Государственная рента, внутренние и военные займы, закладные листы Дворянских и Крестьянских банков, займ Свободы) со сроками по 1 декабря 1917 г. при сделках, платежах и покупках, и было прямо указано, что данные купоны имеют хождение наряду с денежными знаками. Кроме того, были обозначены санкции за невыполнение обозначенных предписаний в виде ареста сроком до трех месяцев или денежным штрафом до 10 000 руб.

Уместно отметить, что экономическая ситуация в России после революционного октября 1917 г., когда к власти пришли большевики, не улучшилась. При этом сформированному советскому правительству нужны были деньги, которых катастрофически не хватало. Укрепляя свое положение, а также изыскивая финансовые ресурсы, новые органы власти в конце декабря 1917 – начале 1918 г. приняли ряд решений, направленных на установление контроля над движением финансов в стране, ограничение финансовых сделок.

Так, 14 декабря 1917 г. ВЦИК принял «Декрет о национализации банков»15, а 23 декабря 1917 г. Советом народных комиссаров был принят декрет, в соответствии с которым была временно приостановлена оплата купонов процентных бумаг, запрещены любые сделки с ценными бума-гами16. В ходе национализации банков были изъяты ценности, находившиеся в сейфовых ячейках коммерческих банков. Месяц спустя, 21 января 1918 г., декретом ВЦИК с 1 декабря 1917 г. были аннулированы все государственные и иностранные займы, а декабрьские купоны не подлежали опла-те17. Примечательно, что в соответствии с последним декретом краткосрочные обязательства и билеты Государственного казначейства (серии) «остались в силе». При этом проценты по ним не уплачивались, однако облигации имели хождение наравне с кредитными билетами.

Таким образом, советской властью были ограничено использование купонов государственных процентных (ценных) бумаг, срок платежей по которым наступил после 1 декабря 1917 г., а также исключен оборот купонов всех иностранных займов. Учиты- вая то, что купоны процентных бумаг могли использоваться только в десятилетний срок со дня наступления платежа (данное обстоятельство закреплялось в соответствующих положениях о процентных бумагах18), действительными остались купоны с датами платежа по ним с 1 января 1908 по 1 декабря 1917 г.

Однако принятые решения, направленные на установление контроля над движением средств через банки, иные финансовые учреждения, ограничение финансовых операций и изъятие ценностей из банков, не позволили изменить ситуацию с нехваткой в обращении денежных знаков. В то же время кризис с деньгами требовал срочных решений.

Одним из способов разрешить вопрос с нехваткой денег на всей территории страны, подконтрольной советской власти, явился узаконенный выпуск в денежное обращение в качестве денежных знаков облигаций «Займа Свободы 1917 года», на что был направлен декрет Совета народных комиссаров от 30 января 1918 г.19 В соответствии с этим декретом в денежное обращение наравне с кредитными билетами официально выпускались облигации указанного займа номиналом не свыше 100 руб. без купонных листов, которые обрезались. Лица, которые отказывались принимать облигации займа в качестве денег, подлежали преданию суду и «карались по всей строгости революционных законов». Последнее обстоятельство указывает на всю сложность возникшей в области денежного обращения ситуации и важность ее разрешения для новых органов власти. Можно обоснованно предположить, что, не разрешая возникшие трудности с кризисом денег, советская власть могла в дальнейшем столкнуться с множеством проблем, в том числе потерей к ней доверия, что сказалось бы на ее укреплении.

К мерам, направленным на разрешение кризиса с денежными средствами в отдельных регионах страны, относится и установление советской властью жесткого контроля над доставлением денег в эти регионы, о чем свидетельствует распоряжение председателя Совета народных комиссаров В. И. Ульянова (Ленина) от 22 января 1918 г.20 народным комиссарам торговли, промышленности и внутренних дел, в котором указывалось на необходимость принятия ими всесторонних мер, чтобы отправленные в регионы России деньги были доставлены к месту назначения.

Несмотря на вышеуказанные решения, наличных денег в стране, как в столичных городах, так и в регионах, в том числе в Симбирской и Казанской губерниях, не хватало. Не было в достаточном количестве денег для производства обязательных выплат, заработков, содержания новых органов власти, страдал товарооборот, в связи с чем ухудшалась экономическая ситуация в стране, которая и без этого находилась в крайне тяжелом положении.

В этой ситуации центральным финансовым органом страны было принято решение об использовании в денежном обращении наряду с другими денежными суррогатами купонов государственных процентных бумаг. 3 марта 1918 г. исполняющим дела управляющего Народного (Государственного) банка было объявлено всем гражданам республики, что «купоны всех процентных бумаг сроком по 1 декабря 1917 г. имеют хождение наравне с кредитными билетами»21.

В соответствии с вышеуказанным решением соответствующие циркулярные телеграммы об обращении купонов процентных бумаг наравне с кредитными учреждениями были направлены во все отделения и казначейства Народного (Государственного) банка РСФСР22.

В таких обстоятельствах региональные органы власти с учетом вышеуказанных декретов СНК, решения исполняющего дела управляющего Народного (Государственного) банка приняли активные действия по использованию в денежном обращении вместе с другими денежными суррогатами купонов государственных процентных бумаг, о чем свидетельствуют обязательные объявления в региональных газетах того времени.

Так, в «Известиях комиссариата Казанского губернского Совета солдатских, рабочих и крестьянских депутатов» от 6 марта 1918 г. комиссаром Казанского отделения Государственного банка было дано объявление, в соответствии с которым обязательное хождение вместо кредитных билетов имеют в том числе купоны всех процентных бумаг с истекшими сроками платежа (по 30 ноября 1917 г.) «по цене, обозначенной на каждом купоне»23. Через три дня после этого, 9 марта 1918 г., в «Известиях Симбирского Совета крестьянских, рабочих и солдатских депутатов» было опубликовано обязательное постановление Симбирского Совета крестьянских, рабочих и солдатских депутатов, где в примечаниях прямо было указано, что купоны «Займа Свободы 1917 года» достоинством до 100 руб. принимаются наравне с разменной монетой, «не считаясь с тем, имеются они на руках или выпускаются Государственным банком»24. Здесь же содержалось указание о приеме купонов «Займа Свободы 1917 года» сроком до 1 декабря 1917 г. и от облигаций, номинал которых был свыше 100 руб. В свою очередь купоны, срок которых начинался с марта 1918 г., не оплачивались.

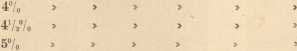

Однако данные денежные суррогаты, несмотря на обязательность решений центральных и региональных органов власти, как население, так и отдельные государственные учреждения не стремились принимать в качестве денег. Здесь проявлялось недоверие к такому виду заменителей денег, что потребовало дополнительных соответствующих разъяснений и распоряжений от властных органов. Так, 12 апреля 1918 г. всем управляющим акцизными сборами Главным управлением неокладных сборов был направлен циркуляр, в котором требовалось в связи со случаями отказа некоторых правительственных учреждений принимать в казенные платежи облигации «Займа Свободы 1917 года», имевших достоинство до 100 руб., и купоны государственных займов со сроками платежа до 1 декабря 1917 г., сделать срочное указание об обязательности исполнения требований соответствующих декретов о приеме обозначенных денежных суррогатов25. Через две недели после этого, 26 апреля 1918 г., Центральным управлением Народного (Государственного) банка всем его отделениям и казначействам был направлен циркуляр, где были перечислены все процентные бумаги (Государственная рента, внутренние займы, Государственные займы, закладные листы и др.), купоны от которых со сроками оплаты с 1 января 1908 по 1 декабря 1917 г. включительно имели хождение наравне с кредитными билетами (рис. 2)26. В этом же циркуляре указывалось, что перечисленные купоны процентных бумаг принимались по их номинальной цене.

Рассматривая денежное обращение России на весну 1918 г., необходимо отметить, что в то время в стране были в обращении

ОН ЕАРЩЕАГО БАШ ГОБИЙСКОЙ ВДРАТИВНОЙ ИКОЙ РЕСПУБЛИКИ.

с п и с о к ъ

Государственных! %-ныхъ бумаг!, купоны коихъ сроком! еъ 1-го Января 1908 г. по 1-ое Декабря 1917 г. включительно . им^ют! хождеше наравне съ кредитными билетами.

4°/0 Государственная рента.

5% Внутренней заемъ 1905 года I и II вып.

> > > 1908 > III вып.

> > > 1914 >

> > > 1915 >

572% Второй внутреннШ заемъ 1915 года.

> Военный краткосрочный заемъ 1915 года.

»' > > > 1916 > 1 и II вып.

4% Росыйская Консолидированная Рента.

-

> Государственный Заемъ 1902 года.

472% Росс1йск1й Госуд. заемъ 1905 года. *

5% > > > 1906 >

472% > > > 1909 >

37г% Закл. листы Госуд. Двор. Земельнаго Банка.

4% Госуд. Овид. Крест. Поземельн, Банка.

41/2*о Облиг. Кассы Городского и Земскаго Кредита. 5% I Внутр, съ выпгр. заемъ 1864 года.

-

> II > > > > 1866 >

-

> Закл. съ выигр. листы Госуд. Двор. Зем. Банка. 6% Заемъ 1817—1818 г.

38/10% Конверсюппыя облигащи.

5% Закл. листы б. Общ. Взанмп. Поз. Кред.

4% Золотой заемъ 1889г.

-

> > » 1890 > 2вып.

-

> > > 1890 » 3>

-

> > > 1890 >4»

-

-

> > > 1893 » 5>

-

> > > 1894 >6>

372% > > 1894>

3% > ’ > 1891 >

-

> » > 1894 > 2 вып. *

-

> > > 1896 >

-

-

5% Заемъ Свободы.

Билеты (cepin) Государственнаго Казначейства.

Означенные кулоны должны приниматься по ихъ номинальной ц!нЪ и никакихъ вычетовъ съ купоновъ бумагъ, подле-жащихъ налогу на доходы отъ денежныхъ капиталовъ нс делается.

Подлинный подписали: За ЗанЬдывающаго 0тд4ломъ Местныхъ Учреждений Народнаго Банка л. вартанянъ.

Старш1й Делопроизводитель д. косяновъ. Старшй Секретарь ванагъ.

BtpHo: Делопроизводитель 1 разряда г. козловъ.

26 апреля нов. ет. 1918 г.

Рис. 2. Список государственных процентных бумаг, купоны которых были допущены к обращению наравне с кредитными билетами (Государственный архив Республики Татарстан)

Fig. 2. The list of government interest securities whose coupons were admitted to circulation on a par with credit notes (State Archive of the Republic of Tatarstan)

денежные суррогаты на сумму 5 млрд руб. [14, с. 73]. Нахождение в обращении такого количества суррогатов, причем разных видов, не могло не породить некоторую путаницу и злоупотребления со стороны недобросовестных лиц, в том числе в купонном обращении. В свою очередь путаница и злоупотребления вели к тому, что население продолжило избегать купонов. Такая ситуация наблюдалась во всех регионах страны. Показательна заметка, опубликованная 3 мая 1918 г. в газете «Петроградский голос»27. Автор заметки сетовал на недоразумения с мелкими купонами процентных бумаг, большое количество декре- тов, регламентирующих обращение купонов, и указал на сбыт среди населения купонов, которых не должно быть в обращении. Об осознании органами власти необходимости принятия мер, направленных на обеспечение приема купонов государственных процентных бумаг в качестве денег, свидетельствует тот факт, что 29 мая 1918 г. в газете «Казанское слово», в официальном отделе, было опубликовано распоряжение народного комиссара внутренних дел от 23 мая 1918 г., в котором он указал Советам депутатов на необходимость принятия мер по исполнению декретов о приеме в качестве денег соответствующих

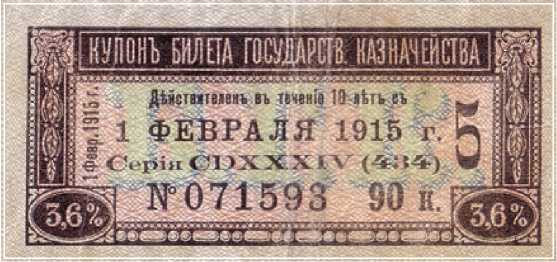

Рис. 3. Купон билета Государственного казначейства (из личной коллекции автора)

Fig. 3. The coupon of the note of the State Treasury (from the personal collection of the author)

облигаций «Займа Свободы 1917 года» и купонов процентных бумаг28.

Именно этой проблемой было обусловлено постановление народного комиссара по финансовым делам от 30 мая 1918 г., в котором он из-за возникающих недоразумений повторно разъяснил, что купоны процентных бумаг (государственной ренты, внутренних и военных займов, займа свободы всех достоинств, закладных листов Дворянского и Крестьянского банков) сроком по 1 декабря 1917 г. подлежат обязательному приему без вычета «при всякого роды платежах и сделках» 29.

8 июня 1918 г. власть в Самаре была взята Комитетом членов Всероссийского Учредительного собрания (Комучем)30, после чего она в ходе вооруженных действий была распространена на расположенные рядом Симбирскую и Казанскую губернии. В ходе указанных действий 22 июля 1918 г. был захвачен Симбирск31, а 7 августа 1918 г. – Казань [3, с. 56–58; 4, с. 50]. После этого в данных губерниях, до того момента, как они через несколько месяцев были освобождены войска- ми советского правительства, действовала финансовая политика Комуча, охватывавшая в том числе вопросы обращения купонов государственных процентных бумаг.

В соответствии с постановлением Финансового совета при Комитете членов Всероссийского Учредительного собрания об ассигнованиях на различные нужды от 26 июня 1918 г. все срочные купоны до 1 января 1918 г. и срочные за 1918 г. выпускались и принимались по номинальной стоимости либо с удержанием 5 % соответствующих купонов32. Данное постановление подлежало доведению и разъяснению до всего населения подконтрольных территорий. Так, 28 июля 1918 г. в симбирской газете «Возрождение» от Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания было дано объявление, в котором указывалось, что купоны всех государственных процентных бумаг по наступлению сроков оплаты имеют хождение наравне с денежными знаками33. В этом же объявлении разъяснялось, что купоны с надписью об отсутствии удержания казенного налога принимаются по полной стоимости, а

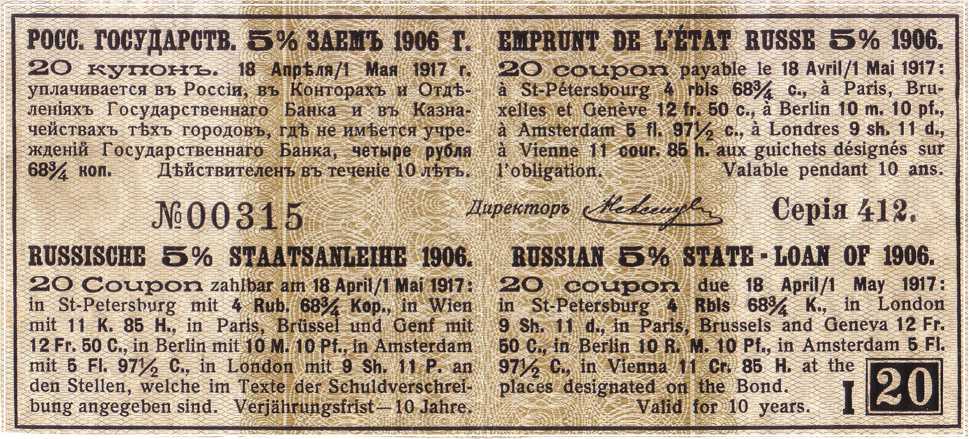

Рис. 4. Купон Российского Государственного 5 % займа 1906 г. (из личной коллекции автора) Fig. 4. The coupon of the Russian State 5 % loan in 1906 (from the personal collection of the author)

купоны, обложенные 5 % налогом, принимаются с удержанием 5 коп. с рубля. Необходимо заметить, что в Самаре, где было принято вышеуказанное постановление, разъяснения о хождении купонов государственных процентных бумаг наравне с денежными знаками в средствах массовой информации были сделаны еще 27 июня 1918 г. [6, с. 109–110].

Таким образом, финансовая политика Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания предполагала использование купонов с более широкими временными рамками наступления по ним сроков платежа, что увеличивало общую массу купонов, которые могли быть использованы в денежном обращении. Данное обстоятельство также было обусловлено необходимостью поисков достаточной массы денежных суррогатов для разрешения денежного кризиса, обусловленного нехваткой наличных денежных средств, в том числе мелкого достоинства.

Решение по вышеуказанным купонам процентных бумаг советским правительством было принято позднее, когда советская власть была уже установлена на подконтрольных ранее Комучу территориях, и требовалось принятие решения в отношении находившихся в денежном обращении излишних денежных суррогатов, в том числе купонов, которые увеличивали и без того огромную денежную массу, способствовали инфляции. 16 июня 1919 г. из Народного банка во все его отделения, конторы и казначейства был направлен циркуляр, из которого следовало, что выпущенные в обращение контрреволюционными учредительным и другими комитетами аннулированные купоны процентных бумаг являются незаконными платежными средствами, в связи с чем они не могут приниматься в платежи и подлежат изъятию без оплаты34.

Вместе с тем еще 8 декабря 1918 г. в циркуляре конторам, отделениям и казначействам Народный банк подтвердил нахождение в денежном обращении купонов государственных займов со сроками платежа с 1 января 1908 по 1 декабря 1917 г., обосновав это недостатком в мелких денежных знаках35. Использование в этот период в денежном обращении купонов объясняется отсутствием в денежном обращении необходимого количества кредитных билетов. Свидетельством данного обстоятельства являются многочисленные обсуждения, обращения и заметки в региональных газетах. Так, в «Известиях Симбирского губернского

Совета рабочих и крестьянских депутатов» от 31 декабря 1918 г. была дана заметка о недостатке в Симбирске и уездах губернии мелких денежных знаков36.

Несмотря на то, что региональными и центральными финансовыми учреждениями давались разъяснения, какие именно (по срокам платежа) купоны государственных процентных бумаг используются наравне с денежными знаками, некоторыми учреждениями Народного (Государственного) банка и казначействами из-за отсутствия сведений об аннулировании купонов со сроками платежа после 1 декабря 1917 г. эти купоны были выпущены в денежное обращение. Для разрешения этой ситуации Народный банк предложил отделениям и казначействам произвести списание таких купонов, о чем 28 декабря 1918 г. направил соответствующий циркуляр37. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что в указанном циркуляре было указано на необходимость возмещения держателям таких купонов, когда последние были выпущены в качестве денег учреждениями Народного (Государственного) банка и казначействами.

Необходимо подчеркнуть, что в период наибольшего проявления денежного кризиса в 1918 г. советская власть не упускала контроль за обращением купонов ценных бумаг в качестве денежных суррогатов и придавала этому финансовому явлению большое значение, пыталась его регламентировать. О важности купонов для финансовой системы Советского государства свидетельствует объявление Народного банка РФСР, направленное 17 августа 1918 г. во все отделения и конторы, которое регламентировало денежное обращение купонов государственных процентных бумаг с дефектами38.

Рассматривая историю нахождения купонов государственных процентных бумаг в де- нежном обращении, необходимо коснуться и вопроса их подделки. Еще в XIX в. они были объектом деятельности недобросовестных лиц, о чем свидетельствует ранее приведенная повесть Л. Н. Толстого. В период использования купонов уже как денежных суррогатов их подделка приобрела более широкие масштабы. На этом сказались значительные объемы общей массы купонов, которая была в денежном обращении, сложность для большей части населения разобраться и понять, какие купоны допущены к использованию. Показательным здесь является циркуляр Народного банка от 30 мая 1919 г., в котором сообщается о фальшивых купонах облигации «Займа Свободы 1917 года» достоинством 25 руб. и купонах 5,5 % облигации военного займа 1916 г. достоинством 27 руб. 50 коп. 39

Купоны государственных процентных бумаг находились в обращении до осени 1922 г., когда 8 сентября вышел Декрет Совета народных комиссаров «Об установлении однородности денежного обращения»40. Согласно данному декрету, купоны со сроками наступления платежа по 1 декабря 1917 г. (а иные купоны советской властью не допускались к денежному обращению) находились в обращении до 1 октября 1922 г., после чего утрачивали платежную силу и не подлежали обмену на новые денежные знаки. При этом уже с момента опубликования декрета запрещалось выпускать купоны процентных бумаг в денежное обращение. Данным декретом было пресечено дальнейшее использование в денежном обращении купонов государственных процентных бумаг.

Заключение

Проведенное исследование показало, что решения региональных органов власти Симбирской и Казанской губерний, центральных органов власти России об использовании в денежном обращении купонов государствен- ных процентных бумаг (в совокупности с другими решениями) позволили снять напряженность разменного денежного кризиса, пик которого пришелся на 1917–1918 гг. Данные решения властных органов были вынужденными, и в основе их принятия лежали экономические причины. В рассматриваемый отрезок времени участие России в войне, а затем политические изменения привели к тому, что наличных денег в государстве перестало хватать. Их было недостаточно не только для производства обязательных выплат, закупок, обеспечения полноценного товарооборота и т. д., но и для содержания государственных структур. В таких обстоятельствах органы власти, изыскивая способы разрешения создавшейся ситуации, использовали имевшийся значительный объем купонов государственных процентных бумаг. Вместе с тем использование в денежном обращении купонов вело к увеличению общей денежной массы, что в свою очередь способствовало инфляционным процессам.

Исследование вышеуказанных событий показало, как в результате властных решений, обусловленных экономическими причинами, может быть изменен статус ценной бумаги, когда купон процентной бумаги стал использоваться в качестве денежного суррогата.

Кроме того, проведенное исследование привносит новые факты истории экономических явлений, происходивших в Среднем Поволжье в 1917–1918 гг., выявляет основные нормативные акты и решения должностных лиц, регламентировавших использование в обозначенный период времени купонов государственных процентных бумаг в денежном обращении Симбирской и Казанской губерний и позволяет создать базу для дальнейшего исследования обращения купонов процентных бумаг в России.

Список литературы Причины введения в денежное обращение купонов государственных процентных бумаг в ходе обострения денежного кризиса 1917-1918 гг. в Симбирской и Казанской губерниях

- Беленко В. В. Денежное обращение в 1914-1922 гг. - Ташкент : Туркестанское государственное издательство, 1923.

- Белоусов В. Д., Бирюков В. А., Каширин В. В., Нестеров А. А. Российские денежные реформы : монография / под ред. В. В. Каширина. - М. : Дашков и Ко, 2019.

- Гагкуев Р. Г. Генерал Каппель // Каппель и каппелевцы : сборник статей и материалов / ред. B. Ж. Цветков. - М. : Посев, 2010.

- Гармиза В. В. Крушение эсеровских правительств. - М. : Мысль, 1970.

- Далин С. А. Инфляции в эпохи социальных революций. - М. : Наука, 1983.

- Едидович Л. В. Самарские деньги // Самарский краевед : историко-краеведческий сборник / сост. А. Н. Завальный. - Самара : Книжное издательство, 1991. - Ч. 1. - С. 90-122.

- Зак А. Н. Денежное обращение и эмиссионная операция в России 1917-1918 гг. - Петроград, 1918.

- Каценеленбаум З. С. Война и финансово-экономическое положение России. - М., 1917.

- Каценеленбаум З. С. Денежное обращение России 1914-1924. - М. ; Л. : Экономическая жизнь, 1924.

- Малышев А. И., Таранков В. И., Смиренный И. Н. Бумажные денежные знаки России и СССР. - М. : Финансы и статистика, 1991.

- Пулин А. Д. Купоны ценных бумаг в денежном обращении России XIX - начала XX века // Деньги в российской истории. Вопросы производства, обращения, бытования : сб. материалов Первой Международной научной конференции (18-19 октября 2018 г., СПб.). - СПб. : Гознак, 2018. - Вып. 1. - С. 134-136.

- Сенкевич Д. А. Уточнение списка купонов-бон // Советский коллекционер : сб. статей. -М. : Радио и связь, 1982. - Вып. 20. - С. 123-127.

- Сенкевич Д. А. Купоны Крестьянского поземельного банка в качестве денежных знаков (1918 г.) // Советский коллекционер : сб. статей. - М. : Радио и связь, 1985. - Вып. 22. - C. 147-156.

- Сокольников Г. Я. Финансовая политика революции. Т. 1. - М. : Общество купцов и промышленников России, 2006.

- Юровский Л. Н. Денежная политика советской власти (1917-1927) // Юровский Л. Н. Избранные статьи. - М. : Экономика, 2008.