Приемы обработки нефрита: результаты экспериментально-трасологического исследования забайкальского сырья

Автор: Зоткина Лидия Викторовна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Теория науки, новые методы исследований

Статья в выпуске: 3 т.17, 2018 года.

Бесплатный доступ

В отечественной литературе технологический аспект обработки нефрита представлен всего в нескольких исследованиях, в зарубежной эта тема более популярна. Однако большинство авторов изучают отдельные узкие проблемы, связанные со спецификой подготовки тех или иных изделий. Базовые приемы и возможности модификации такого сложного для обработки сырья, как нефрит, представлены в исследованиях, привлекающих эксперимент, гораздо меньше. В настоящей статье приведены результаты экспериментально-трасологического изучения свойств забайкальского нефрита. Работа направлена на выявление характеристик технологических следов на различных стадиях подготовки сырья. В ходе экспериментов были применены такие способы обработки, как шлифовка, полировка, пиление и сверление. Фиксировались не только общие характеристики изменения формы заготовок, но и технологические следы на разных стадиях проведения экспериментов на микроуровне. Это позволило представить разные степени подготовки нефритового сырья, что может в дальнейшем оказаться полезным для сопоставления трасологических характеристик археологических изделий с приведенными в данной работе трасологическими эталонами, например, для определения стадии обработки материала.

Нефрит, эксперимент, трасология, технология, шлифовка, полировка, пиление, сверление

Короткий адрес: https://sciup.org/147219925

IDR: 147219925 | УДК: 903.014 | DOI: 10.25205/1818-7919-2018-17-3-22-31

Текст научной статьи Приемы обработки нефрита: результаты экспериментально-трасологического исследования забайкальского сырья

Нефрит – это материал, обладающий высокой твердостью (по шкале Мооса – 6), вязкостью и слоистостью, а также неровным изломом [Семенов, 1955. С. 370]. Помимо его физических свойств, человек всегда обращал внимание на специфический внешний облик этого минерала. Широко известно особое отношение к нефриту в традиционных культурах (см., например, [Taube, 2005; Kovacevich, 2013]).

Распространению нефритов в древности, отдельным изделиям из этого экзотического сырья, особым ритуальным функциям предметов из него в отечественной литературе посвящено довольно много работ, в том числе и специальных [Секерин, Секерина, 2000; Малардырова, 2001; Алексеев и др., 2006; Ба-залийский и др., 2007; Горюнова и др., 2007; Tsydenova et al., 2015]. Трасологические исследования, посвященные изделиям из неф-

* Исследование проведено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 15-06-06133); автор выражает благодарность М. В. Рампиловой и С. В. Алкину за предоставленное сырье, а также А. А. Пруту за помощь в расщеплении образцов нефрита.

Зоткина Л. В. Приемы обработки нефрита: результаты экспериментально-трасологического исследования забайкальского сырья // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2018. Т. 17, № 3: Археология и этнография. С. 22–31.

ISSN 1818-7919

Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2018. Том 17, № 3: Археология и этнография

рита, не столь многочисленны [Семенов, 1955; 1963; Кунгурова и др., 2006; Кунгурова, 2012]. Работ экспериментально-технологической направленности еще меньше [Семенов, 1963]. В зарубежной литературе данная проблематика представлена в бóльшем количестве публикаций (см., например, [Melgar, 2012; Pétrequin et al., 2015; Qin, 2015] и др.). Однако в основном эти исследования освещают не столько процесс изменения сырья в ходе экспериментов, т. е. не разные стадии обработки материала, сколько конечный результат (полученные следы сравниваются с археологическими изделиями). Безусловно, такой подход представляется оптимальным, логичным и даже необходимым, поскольку позволяет смоделировать эксперимент на основе специфики конкретных археологических данных. Однако нам интересна также и динамика изменения нефрита на разных стадиях его обработки при помощи различных приемов. Это позволяет предположить, какие минимальные средства были необходимы для преобразования такого непростого сырья, и исходя из этих данных говорить об инструментах, без которых невозможно обойтись при обработке нефрита.

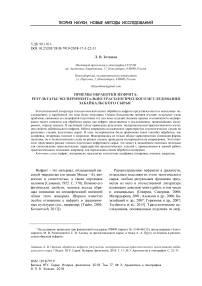

Таким образом, настоящая статья посвящена выявлению основных трасологических характеристик на разных стадиях трансформации материала в ходе шлифовки, полировки, сверления и пиления на макро- и микроуровне. Для этого проводилась серия экспериментов, позволивших выявить некоторые особенности технологических процессов, являвшихся базовыми для придания формы любым заготовкам из нефрита, что важно для выделения главных характеристик как самого процесса модификации материала, так и следов, которые связаны с разными стадиями его обработки. Для экспериментального моделирования использовалось сырье с местонахождения Улан-Хада (Забайкалье). Это нефрит высокого качества, темно-зеленого цвета (рис. 1).

Раскалывание нефрита не самая простая задача. С. А. Семенов отмечал, что расщеплению такого сырья обязательно должно предшествовать нагревание материала [1955. С. 370]. В нашем случае основное внимание было обращено на приемы обработки небольших фрагментов нефрита, т. е. следующих за раскалыванием отдельности сырья. Поэтому расщепление можно отнести к под- готовительному этапу эксперимента. Оно производилось при помощи молотка с металлическим насадом. В данном случае использование современных инструментов не оказывает значительного влияния на полученные наблюдения за процессом обработки нефрита в техниках сверления, пиления, шлифовки и пр.

Удалось создать серию заготовок разных размеров и форм. Для наиболее эффективной реализации поставленных задач оптимальными оказались небольшие плоские фрагменты сырья с минимальным количеством выступающих рельефных частей (рис. 2). Анализ коллекции археологических предметов из нефрита с разных памятников, собранной в Музее истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока ИАЭТ СО РАН, показал, что в большинстве случаев для заготовок преднамеренно выбирались также плоские, с минимальным изгибом, пластины (исключение составляют только топоры и тесла, но и для этой категории артефактов, очевидно, выбирались фрагменты сырья изначально подходящей формы). Поэтому для осуществления экспериментального моделирования нами выбирались именно плоские заготовки, обработка которых не требовала бы сложных манипуляций, связанных с принципиальными изменениями формы изделий. Такой подход был выбран намеренно, чтобы проследить необходимые трудозатраты в самых простых условиях.

Рис. 1 (фото). Отдельность нефрита с месторождения Улан-Хада в Забайкалье (фото автора)

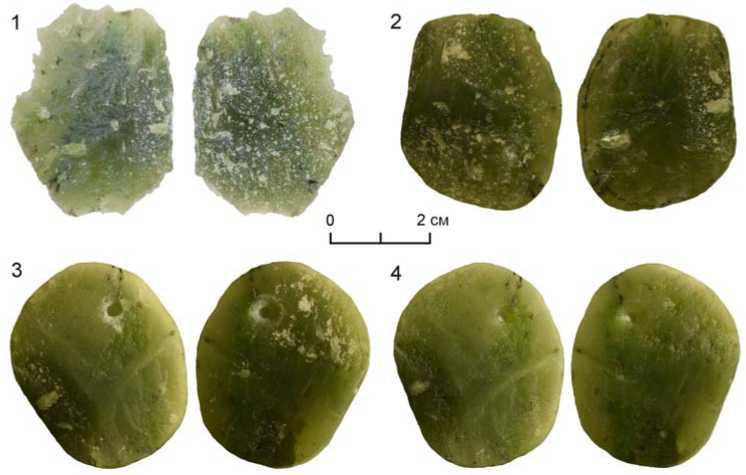

Рис. 2 (фото). Последовательные изменения поверхности нефритовой заготовки в ходе экспериментов по шлифовке и полировке: 1 – заготовка после первого этапа шлифовки в течение 30 мин; 2 – заготовка после второго этапа шлифовки в течение 1,5 ч; 3 – заготовка после третьего этапа шлифовки в течение 3,5 ч; 4 – заготовка после полировки в течение 30 мин (фото автора)

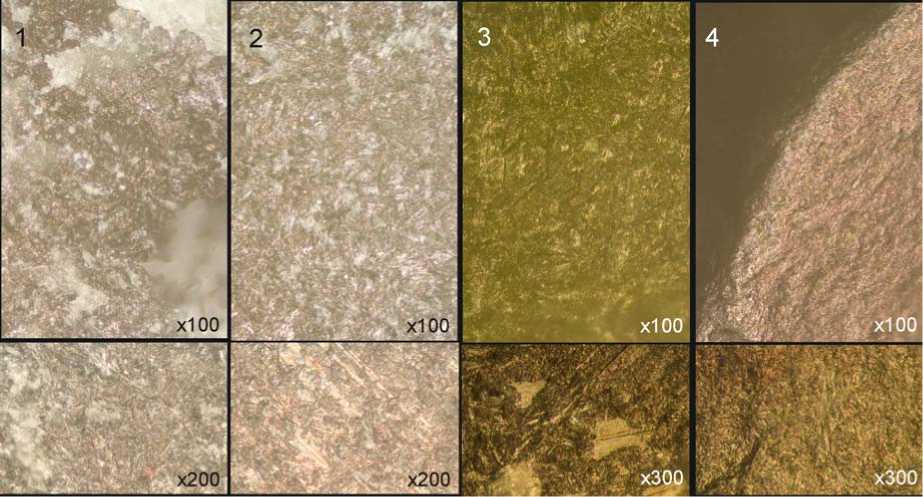

Рис. 3 (фото). Последовательные изменения поверхности нефритовой заготовки на финальной стадии шлифовки и полировки: 1 – поверхность заготовки (увеличение ×100 и ×200) после первого этапа шлифовки; 2 – поверхность заготовки (увеличение ×100 и ×200) после второго этапа шлифовки; 3 – поверхность заготовки (увеличение ×100 и ×300) после третьего этапа шлифовки; 4 – поверхность заготовки (увеличение ×100 и ×300) после полировки

Кроме того, в число наших задач входило изготовление одного готового изделия – плоской нефритовой подвески с узким би- коническим отверстием. В ходе ее реализации удалось применить сразу несколько технических приемов в комплексе, что по- зволяет проиллюстрировать различные этапы обработки этого твердого сырья (см. рис. 2) с учетом реальных задач, связанных с изготовлением изделия, а значит, проследить весь цикл последовательного выполнения разных операций.

Шлифовка является одной из самых оптимальных техник для придания нефритовым заготовкам (фрагментам сырья) необходимой формы. Она позволяет избавиться от нежелательных выступающих участков и не просто сделать поверхность регулярной в целом, но и изменить угол рабочего края, сделать предмет более плоским или изменить его симметрию и т. д.

В ходе экспериментов мы использовали небольшую плитку песчаника в качестве основы для шлифования, а также различные по твердости пески как абразив (главный инструмент при шлифовке). Наиболее подходящим, обеспечивающим высокую эффективность работы, оказался кварцевый тонкозернистый песок, что вполне логично, так как его твердость выше, чем у нефрита (7 по шкале Мооса).

Любопытное наблюдение, которое было сделано в ходе экспериментов, – это характер звука, сопровождавшего процесс взаимодействия материалов при шлифовке. В тех случаях, когда абразив достаточно твердый, а гранулы имеют подходящий размер для эффективной обработки поверхности нефрита, шлифовка сопровождалась высоким и звонким звуком. Он принципиально отличается от того, который характерен для использования менее твердых абразивов, не так эффективно воздействующих на этот вид сырья. В древности такой признак мог быть немаловажным при выборе абразивных материалов для обработки нефрита.

Эксперимент позволил выделить несколько степеней трансформации поверхности нефрита, связанных с разными стадиями шлифовки (рис. 3).

В первую очередь появлялись слегка залощенные зоны небольшого размера на выступающих участках заготовок (рис. 3, 1 ). Это происходило в первые три-пять минут непрерывной и достаточно интенсивной шлифовки с небольшим нажимом.

Затем, в среднем после получаса интенсивной непрерывной работы появлялись различимые невооруженным глазом сглаженные участки, которые на микроуровне выглядели уже достаточно уплощенными зонами, с большим количеством хаотично расположенных рисок разного размера, но обычно коротких, не глубоких, ярко выраженных при увеличении не менее ×200 (рис. 3, 2). Важно отметить, что на данном этапе речь шла уже о модификации формы предмета, которая наблюдалась невооруженным глазом (рис. 2, 2), а не просто об изменении характера поверхности на микроуровне за счет появления новых следов.

Еще примерно через час интенсивной работы происходило очевидное изменение формы заготовок (рис. 2, 3 ; 3, 3 ), очень четко прослеживалось уплощение и устранение нежелательного объема. Плоские участки на изделии становились больше и обладали более интенсивной сглаженностью, чем на предыдущих стадиях. Поверхность на микроуровне характеризовалась уплощением и выравниванием микрорельефа: если ранее только сильно выступающие возвышения приобретали уплощенность, то на этом этапе резко выступающие участки исчезали по всей площади, и поверхность становилась более ровной в целом (рис. 2, 3 ).

И, наконец, условно выделенная в ходе экспериментов последняя стадия связана с выравниванием практически всей поверхности изделия, с максимально возможной сглаженностью тех участков, которые уже были уплощены на предыдущих стадиях (рис. 3, 4 ). Принципиальное изменение формы предметов на последних стадиях шлифовки весьма затруднено. Для получения видимого эффекта изменения морфологических особенностей требуется значительно больше времени – более трех часов шлифовки с усиленным нажимом.

В ходе проведенных экспериментов отмечено, что чем лучше зашлифован предмет, тем больше времени и усилий уходило на дальнейшее изменение его формы в процессе шлифовки. Это вызвано, по-видимому, тем, что зашлифованные участки приобретали большую износоустойчивость и становились менее подвержены механическому воздействию.

Выделенные в ходе экспериментов стадии трансформации нефрита посредством шлифовки кварцевым песком на плитке из песчаника являются условными, но с той или иной степенью совпадения они повторялись от одной заготовки к другой.

Была использована и другая основа для шлифовки мелких заготовок – абразив в ви- де небольших зернистых галек разной твердости и окатанности. Проведенные эксперименты продемонстрировали значительно меньшую эффективность и эргономичность этой разновидности орудий для обработки заготовок из нефрита. Оптимальным инструментом оказалась основа для шлифовки в виде плитки из относительно мягкого сырья, использованная в сочетании с кварцевым песком в качестве абразива.

Необходимо помнить, что между всеми описанными выше стадиями изменения нефрита переходы очень плавные, и часто можно было наблюдать сосуществование всех стадий обработки поверхности на одной заготовке, так как воздействие шлифовки на разные участки было неодинаковым. На некоторые из них приходилось больше движений, а иные, напротив, почти не участвовали в технологическом процессе из-за особенностей рельефа заготовки (см. рис. 3), а значит, требовали специального внимания, изменения угла шлифовки и т. д. Об интенсивности обработки каждого археологического артефакта и о трудозатратах на его изготовление можно говорить, только учитывая этот аспект (особенности рельефа исходного фрагмента нефрита, взятого в качестве заготовки). Если изделие настолько тщательно обработано (зашлифовано и заполировано), что форма исходной заготовки неразличима, рассуждать о трудозатратах на него гораздо сложнее. Однако сделанные наблюдения могут быть применены для сопоставления с археологическими находками заготовок из нефрита с разной степенью мо-дифицированности.

В ходе экспериментов использовался мелкодисперсный абразив. Возможно, применение более крупнозернистой фракции в ходе шлифовки обеспечит меньшие затраты времени и усилий.

Проведенные эксперименты по обработке плоских заготовок небольшой толщины в технике пиления показали, что использование пластин из однородных, незернистых твердых пород, например кремня, нефрита, более эффективно при добавлении кварцевого песка. Это означает, что резьба или пиление нефрита также связаны с абразивной обработкой, хотя и более узко локализованного участка.

В самом начале пиления каменными пластинами образуется ярко выраженный желобок. Но на определенном этапе этот уча- сток зашлифовывается, а значит, становится более прочным. Кроме того, рабочий край орудия изнашивается и становится сглаженным. Дальнейшая обработка, даже продолжительная, с приложением бóльших усилий, становится затрудненной. Эффективность технологического процесса значительно снижается. В тех случаях, когда пиление связано с отделением небольших и довольно тонких фрагментов (например, обработка заготовки по краям), применения таких орудий и приемов вполне достаточно, так как в данном случае не требуется достижения большой глубины желобка – по намеченной линии ненужный фрагмент можно отломить. Если речь идет о более глубоком пропиливании, то необходимы орудия из пород, обеспечивающих образование абразива (или использование каких-то принципиально иных приемов).

В процессе экспериментов использовались пластины из различных пород камня: метаморфизованный песчаник (вязкий, не очень твердый, но несколько зернистый), кремень (хрупкий, твердый, но мягче, чем нефрит, не зернистый), а также идентичный обрабатываемому нефрит (вязкий, твердый, не зернистый). Во всех случаях пластины использовались для пиления отдельно, а также с добавлением мелкодисперсного кварцевого песка. В силу своей хрупкости кремень крошился сильнее других материалов, однако образовывавшийся при этом абразив повышал эффективность работы. Пластины и из кремня, и из песчаника через непродолжительное время (в среднем около 15 мин) приобретали довольно сильно зашлифованный рабочий край, что делало его прочным, но практически непригодным для дальнейшего использования. Несколько большую эффективность продемонстрировали отще-пы и пластинки из нефрита, они приобретали зашлифованный рабочий край немного медленнее.

Эксперимент показал, что все использованные для пиления нефрита орудия довольно скоро нуждались либо в замене, либо в серьезной подправке лезвийной части, но это не всегда было возможно, учитывая повышенную прочность зашлифованных участков орудий. Поэтому приходилось часто менять рабочий край или инструмент. Отмечено, что пиление гораздо более эффективно на поверхности, которая уже немного зашлифована. Это связано с тем, что

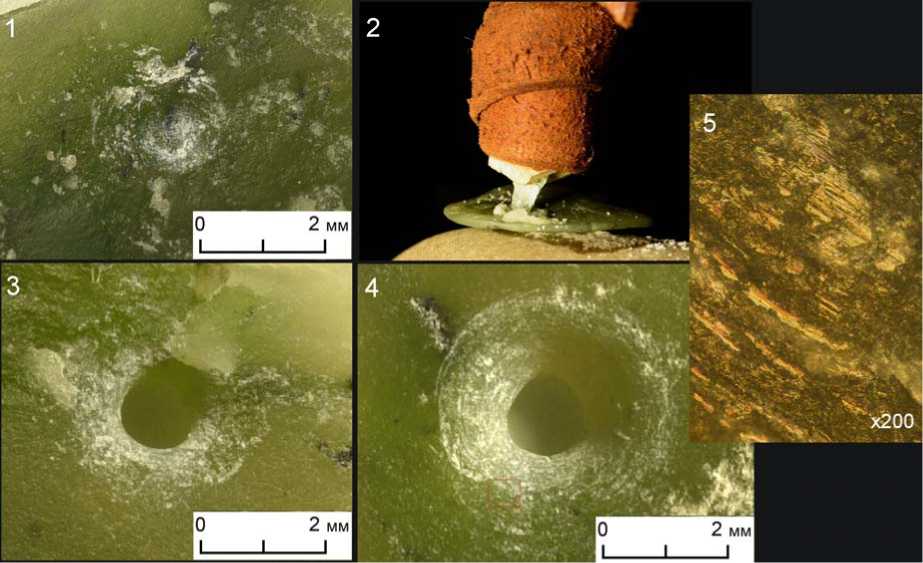

Рис. 4 (фото). Изменения поверхности нефрита в ходе экспериментов по сверлению: 1 – лунка предполагаемого отверстия после 1 ч интенсивного одностороннего ручного сверления; 2 – процесс лучкового сверления нефритовой пластинкой с острым дистальным окончанием с использованием сыпучего абразива; 3–4 – отверстие, полученное при помощи лучкового сверления с использованием абразива в течение 2 ч интенсивной работы и опосредованного пикетажа на финальном этапе (несколько ударов); 5 – поверхность участка (увеличение ×200), подвергшегося лучковому сверлению (фото автора)

на такой заготовке меньше резко выступающих элементов рельефа и движение орудия по камню менее затруднено.

Эксперименты по сверлению показали, что обработка наиболее эффективна при небольшой сглаженности материала в результате шлифовки. Рабочая часть орудия любой из использованных пород (кремень, метаморфизованный песчаник, нефрит) в ходе сверления зашлифовывалась и становилась гораздо менее эффективной, чем когда она обладала неровностями, выступающими участками, шероховатостями, которые и модифицировали материал, образуя в нем отверстие. Лучковое сверление продемонстрировало наибольшую оптимальность (рис. 4) по сравнению с ручным. Использование сыпучего абразива в процессе сверления повышало его эффективность (рис. 4, 2 ).

Кроме того, было отмечено, что в отличие от пиления, когда желобок образовывался довольно быстро при условии приложения необходимых усилий, для начала сверления требовалась некоторая подготов- ка обрабатываемого участка, поскольку в данном случае углубление не формировалось на поверхности нефрита в результате контакта его с рабочей частью инструмента. В качестве подготовки может выступать, например, процарапывание будущей точки контакта с орудием. Этот этап необходим в случае, если поверхность уже довольно гладкая и орудию не за что «зацепиться», чтобы начался процесс сверления.

Двусторонняя обработка отверстия представляется наиболее эффективной, особенно когда с одной стороны углубление уже довольно большое, а значит, материал в точке сверления гораздо тоньше и просвечивает. Это позволяло более точно наметить область будущего воздействия с обратной стороны.

Когда углубление становилось обширным, обычно можно было, используя посредник и ударник, обладающий довольно большим весом, осуществить преднамеренное фрагментирование для получения отверстия (рис. 4, 3). Нефрит – материал очень прочный, и, когда точка просверленного углубления расположена не совсем близко к краю, применение техники опосредованного пикетажа на этом участке весьма оправданно – позволяет сэкономить много времени и сил. Единственным недостатком такого ускорения технологического процесса являются неровные края обратной стороны отверстия (по микросколам от пикетажа) (см. рис. 4, 3). Однако и это может быть в значительной степени сглажено при дополнительной шлифовке и полировке на упомянутом участке (см. рис. 2, 4).

Полировка не является обязательным этапом обработки изделий из нефрита. Так, в коллекции артефактов из разновременных памятников (по материалам Музея истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока ИАЭТ СО РАН) далеко не все предметы носят следы полировки. Многие из них просто зашлифованы, имеют ярко выраженные участки, указывающие на применение такого приема обработки, но не обладают характерными чертами преднамеренной заполировки – яркого «маслянистого» блеска.

Этот этап связан с использованием более мелкодисперсных абразивов и мягких материалов, обеспечивающих их движение по всей обрабатываемой поверхности, в отличие от твердых абразивов, где только отдельные участки могут быть хорошо обработаны. Иногда также возможно добавление жира для повышения проникающей способности полирующих частиц.

В ходе эксперимента использовались фрагмент натуральной кожи, а также смесь пчелиного воска с растительным маслом для лучшего движения мелкодисперсного абразива и проникновения его частиц даже в те участки рельефа, которые не были до конца выровнены шлифовкой. В результате финального этапа обработки цвет изделия приобрел более насыщенный, глубокий оттенок, а его поверхность стала более блестящей (см. рис. 2, 4 ). При этом следы шлифовки, которые до заполировки были видны невооруженным глазом, стали гораздо менее заметны (см. рис. 3, 4 ). Поверхность уплощенных участков стала выглядеть сглаженной, практически без линейных следов.

В результате проведенных экспериментально-трасологических исследований, направленных на изучение специфики приемов обработки нефрита, а также последовательности модификации поверхности заготовок из этого сырья, допустимо сделать несколько выводов, которые могут дать новое направление последующим экспериментальным сериям.

Очевидно, что обработка такого твердого и вязкого материала, как нефрит, требует довольно продолжительного времени даже при условии использования абразивов и орудий из материалов, схожих по твердости или более твердых, чем обрабатываемая порода. При этом рабочая часть орудий крайне быстро изнашивается, требуется их частая замена.

Абразивные частицы для шлифовки должны быть больше, мелкодисперсные пески для этой операции подходят хуже и требуют значительных временных затрат. В будущем также имеет смысл попробовать использовать орудия из других видов сырья, таких как кварцит с большим содержанием кварца и др.

Установлено, что даже при отсутствии каких-либо специфических инструментов обработка нефрита возможна самыми простыми средствами, доступными человеку и в неолите, и ранее. В этот необходимый набор входят твердые абразивы для шлифовки (плитка песчаника или другой мягкой породы, а также относительно крупнодисперсный песок высокой твердости, например кварца); пластины или отщепы из твердого сырья, а также сыпучий абразив для пиления; пластинки из твердого сырья с приострен-ным дистальным окончанием в сочетании с деревянной конструкцией для лучкового сверления и сыпучим абразивом для изготовления отверстий; необходимыми средствами для полировки выступают мелкодисперсный сыпучий твердый абразив, фрагмент кожи и небольшое количество жира, обеспечивающего легкое проникновение полирующих частиц ко всем участкам поверхности.

Затронутая проблематика очень широка и требует специальных исследований, посвященных отдельным ее аспектам, чтобы можно было более уверенно говорить о приемах и инструментах, использовавшихся для обработки нефрита в различных культурах Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Список литературы Приемы обработки нефрита: результаты экспериментально-трасологического исследования забайкальского сырья

- Алексеев А. Н., Ветров В. М., Дьяконов В. М., Секерин А. П., Тетенькин А. В. Витимский нефрит в археологии Восточной Сибири // Изв. Лаборатории древних технологий. Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2006. Вып. 4. С. 74-79.

- Базалийский В. И., Секерин А. П., Вебер А. В. Вещественный состав и сырьевые источники сопроводительного инвентаря из камня по материалам могильника Шаман-ка II // Северная Евразия в антропогене: человек, палеотехнологии, геоэкология, этнология и антропология: Материалы Всерос. конф. с междунар. участием, посвящ. 100-летию М. М. Герасимова. Иркутск: Оттиск, 2007. Т. 1. С. 36-42.

- Горюнова О. И., Новиков А. Г., Секерин А. П. Нефрит из археологических объектов Приольхонья // Изв. Лаборатории древних технологий. Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2007. Вып. 5. С. 138-145.

- Кунгурова Н. Ю., Горюнова О. И., Вебер А. В. Трасологические исследования каменных изделий могильника Курма XI (оз. Бай-кал) // Проблемы археологии, этнографии и антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2006. Т. 12, ч. 1. С. 397-400.

- Кунгурова Н. Ю. Каменные изделия из погребений могильника Курма XI (по результатам трасологического исследования) // Погребальные комплексы неолита и бронзового века Приольхонья: могильник Курма XI. Иркутск: Изд-во ИГУ, 2012. Приложение 5. С. 256-270.

- Малардырова М. В. Модульно-метрические единицы некоторых нефритовых колец из неолитических культур Якутии // Историко-культурное наследие Северной Азии: итоги и перспективы изучения на рубеже тысячелетий (Материалы XLI РАЭСК, Барнаул, 25-30 марта 2001 г.). Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2001. С. 164-166.

- Секерин А. П., Секерина Н. В. Нефриты и их распространение вЮжной Сибири // Байкальская Сибирь в древности. 2000. Вып. 2, ч. 1. С. 146-160.

- Семенов С. А. О технике сверления нефрита из погребений глазковского времени // Окладников А. П. Неолит и бронзовый век Прибайкалья. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1955. МИА. № 43, ч. 3: Глазковское время. Приложение 4. С. 370-371.

- Семенов С. А. Изучение первобытной техники методом эксперимента // Новые методы в археологических исследованиях. М.; Л.: Изд-во АНСССР, 1963. С. 191-214.

- Kovacevich B. The Inalienability of Jades in Mesoamerica // Archaeological Papers of the American Anthropological Association. № 23. 2013. P. 95-111.

- Melgar Tisoc E.-R. Analisás tecnológico de los objetos de piedra verde del Templo Mayor de Tenochtitlan // El jade y otras piedras verdes. Perspectivas interdisciplinarias e interculturales. Mexico: Instituto nacional del antro- pología e historia, 2012. P. 181-197.

- Pétrequin P., Cassen S., Chevillot Ch., Errera M., Pallyer Y., Pétrequin A.-M., Prichy-stal A., Prodéo F. La production des anneauxdisques alpin pendent les VIe et Ve millénaires av. J.-C. Et le Mont Viso // L'homme et son environnement: des lacs, des montagnes et des rivières. 2015. No. 40 suppl. P. 259-302.

- Taube K. The Symbolism of Jade in Classic Maya Religion // Ancient Mesoamerica. 2005. № 16. P. 23-50.

- Tsydenova N., Morozov M., Rampilova M, Vasil’ev Ye., Matveeva O., Konovalov P. Chemical and spectroscopic study of nephrite artefacts from Transbaikalia, Russia: Geological sources and possible transportation routes // Quaternary International. 2015. № 355. P. 114-125.

- Qin X. Relationship between South China and Vietnam: Technology, Function and Distribution of Jade Stone Ornaments // 金沢大学考古学紀要. No. 36. 2015. P. 155-165.