Приэкваториальный резонатор для УНЧ-колебаний с учетом примеси тяжелых ионов в магнитосфере

Автор: Мариловцева О.С., Климушкин Д.Ю., Магер П.Н.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 16, 2010 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена изучению продольной структуры колебаний Рс1 в мультикомпонентной (протоны и тяжелые ионы) космической плазме в случае квазипоперечного распространения волны (k┴≫ k|| ). Показано, что в районе экватора формируется резонатор, получены его собственные частоты.

Короткий адрес: https://sciup.org/142103426

IDR: 142103426 | УДК: 533.951.2

Текст научной статьи Приэкваториальный резонатор для УНЧ-колебаний с учетом примеси тяжелых ионов в магнитосфере

Данная работа посвящена пространственной структуре ультранизкочастотных (УНЧ) волн в двухкомпонентной космической плазме (протоны и тяжелые ионы). Предполагается, что частота волны одного порядка с гирочастотой тяжелых ионов. В земной магнитосфере этому соответствует диапазон геомагнитных пульсаций типа Рс1 (жемчужины).

В соответствии с принятой моделью жемчужины – это альфвеновские волновые пакеты, которые генерируются энергичными ионами и «бегут» вдоль силовой линии от одной магнитосопряженной точки ионосферы к другой [Гульельми, 1979; Demekhov, 2007]. Однако некоторые данные со спутников противоречат этому [Mursula, 2007], поэтому необходим поиск альтернативных объяснений формирования волн Рс1.

Другое объяснение формирования жемчужин было предложено в работах Дмитриенко и Мазура [Дмитриенко, Мазур, 1983; Dmitrienko, Mazur, 1985; 1992; Дмитриенко и др., 1986]. Они показали, что благодаря конечной инерции иона в области плаз-мопаузы может образовываться резонатор поперек магнитных оболочек. В этом случае структура жемчужин может наблюдаться в результате суперпозиции различных гармоник этого резонатора.

Еще одно объяснение было предложено в работах Гульельми и его соавторов [Гульельми, 1967; Guglielmi et al., 2000; Guglielmi et al., 2001; Guglielmi et al., 2007; Гульельми, 2007]. Здесь в основную картину включено присутствие тяжелых ионов в земной магнитосфере, поскольку ионов кислорода может быть так же много, как и протонов [Yang et al., 2007]. Авторы показали, что в случае квазипродоль-ного распространения ( к ± ^ к ц ) в экваториальной области может быть сформирован продольный резонатор, и предположили, что собственные частоты резонатора могут формировать волновой пакет, перемещающийся между точками отражения в этом резонаторе, а также отождествили период скачка пакета с периодом повторения жемчужин Рс1.

Однако некоторые наблюдения свидетельствуют о сильной поперечной локализации волн Рс1 [Enge-bretson et al., 2002; Mursula, 2007; Yahnin et al., 2007; Engebretson et al., 2008], что означает большую ве- личину модуля поперечной компоненты волнового вектора |к±|. Таким образом, необходимо рассмотрение структуры короткопериодичных УНЧ-волн в квазипоперечном приближении (к± ^ кц). Решению этой задачи посвящена предлагаемая работа. Исследование основано на системе уравнений, полученных в работе [Glassmeier et al., 2003], и частично обобщает результаты статьи [Klimushkin et al., 2006] для случая двухмерной неоднородной магнитосферы с плазмой и неравномерным магнитным полем в радиальном и продольном направлениях.

Основные уравнения

Введем координатную систему {x 1, x2, x3} , ориентированную по силовым линиям. В этой системе координатные поверхности x1 = const совпадают с магнитными оболочками, координата x2 соответствует силовой линии на магнитной поверхности, координата x3 отмечает точку на силовой линии. Поскольку координатная система ортогональна, а недиагональные компоненты метрического тензора равны нулю, обозначим диагональные компоненты как gi , а g i представляют собой коэффициенты Ламэ. Детерминант метрического тензора g = g1g2g3. Верхние и нижние индексы означают контравариантные и ковариантные компоненты вектора соответственно. Они связаны между собой выражением aj = Qj I gj (суммирование по повторяющемуся индексу не подразумевается). «Физические» компоненты вектора (т. е. измеряемые в обычном евклидовом базисе) определяются как aj j aj = 2— = JgjQ1. Например, элемент физическая gj длина силовой линии, выраженный через соответствующую координату, выглядит как dl = dx3 = g3ddx3. В дипольном поле удобно использовать параметр Мак-Илвейна L в качестве радиальной координаты x1 и азимутальный угол φ в качестве азимутальной координаты x2. Таким образом,

= cos6 0

1 1 + 3 sin2 0

и

g 2 = L 2 cos2 θ

[ д , LT д , + д 2 LP д 2 ] Ф

ω 2

-

dl =Lcosθ 1+3sin2θdθ, где θ – обычная сферическая координата (угол, измеренный вдоль силовой линии) [Leonovich, Mazur, 1993]. Другой выбор дипольных координат представлен в статье [Radoski, 1967].

Рассмотрим УНЧ-волну с частотой ω, распространяющуюся в холодной плазме. В этом случае элементы тензора диэлектрической проницаемости выглядят следующим образом:

i c 2

■ го2 1

i—, д

С 2

-Пд 2 Ф +

е и = 1

-

p е

ω 2

-

Z -PL, ω 2

ε ⊥ = 1

-

ω

Ω

-

i

2 pe Ω 2 ce

-

Ω 2 pi

Z ®-- 2i ’

+ д , LT g^ д 2

-

g

∆ ⊥ g 3 ∆ ⊥ Ψ+

g

д 2 L L р g^ д , Ф ;

g

+ д , g L T ' д , + д 2 LP

ω 2

" д 2 Ф

-

Ω η = - ce

ωω

Ω

2 pe

-

Ω 2 ce

+ Z - i ωω

Ω

2 pi

-

2, ci

где Ωp и Ωc соответственно электронные (индекс e) и ионные (i) плазменная и циклотронная частоты. Если частота существенно ниже, чем гирочастота электронов Ωce, а также присутствуют два типа ионов – протоны (индекс р) и тяжелые ионы (индекс h), тензор диэлектрической проницаемости перепишется в виде е1 = -~,

ε ⊥ =

η=

22 pp ph

2 2 + 2 2,

Ω cp - ω Ω ch - ω

22 2

pe cp pp ch ph

-

-

ωΩ ω Ω 2 -ω 2 ω Ω 2 -ω 2 .

ce cp c

Из уравнений Максвелла мы выведем уравнение для электрического поля E волны с частотой ω:

го 2 — —

2 ε ˆ E = ∇×∇× E .

c

В общем случае уравнение (1) – это система дифференциальных уравнений в частных производных для двух компонент электрического поля E = ( E 1, E 2, 0) , где E 1 и E 2 – компоненты, перпендикулярные к равновесному магнитному полю B 0 . Продольная компонента электрического поля равна нулю, поскольку £ | = -^ . В соответствии с теоремой Гельмгольца произвольный вектор поля может быть разложен в виде суммы потенциальной и вихревой компонент [Morse, Feshbach, 1953]. Применяя эту теорему к вектору двухмерного поля E , раскладываем

—

—

^_

E = -VAФ + V1x _ ф ,

—

где _ = B 0 / B 0 , V± - двумерный оператор в плоскости ( x 1, x 2). В однородной плазме волновые функции Φ и Ψ описывают моды альфвеновской волны и быстрого магнитного звука (БМЗ) соответственно [Климушкин, 1994]. В данном случае первую моду (Φ) называют управляемой, а вторую (Ψ) – изотропной модой. Тогда уравнение (1) превращается в систему двух уравнений на функции Φ и Ψ:

- i 2 c

∂ 1 η ∂ 2

g 3

-

∂ 2 η ∂ 1

g 3

-

. го2 .

• i —г д

С 2

+ д 2 ^

g

- пд 2 Ф +

ˆ

-

д , g^Lр д 2 Ф .

g

Здесь ∆ ⊥ ≡ ∂ 1

Г. ^

V Vg 7

∂ 1 +∂ 2

V Т9 7

∂ 2 – поперечный

лапласиан, а операторы

L ˆ T =∂ 3 g 2 ∂ 3 + g ε ⊥ ω 2 , g g 1 c 2

ˆ g1 g

LP = ∂3 ∂3 +ε g g2

называются тороидальным и полоидальным операторами соответственно. Подробный вывод системы (3), (4) см. в работе [Glassmeier et al., 2003]. В случае однородной плазмы эта система преобразуется в известное дисперсионное соотношение [Гульельми, 1979]:

ω 2

2 ε ⊥ c

-

k"

-

k

⊥

ω 4

= 4 η

c

,

где k | и k ± - продольная и поперечная компоненты волнового вектора относительно равновесного магнитного поля.

Продольная структура: области прозрачности и непрозрачности

В поперечном ВКБ-приближении волновое возмущение имеет вид exp[ k 1 ( x 1) dx 1+ k 2 x 2], где k 1 и k 2 – радиальная и азимутальная компоненты поперечного волнового вектора соответственно. Здесь предполагается аксиальная симметрия, благодаря которой в качестве координаты x 2 может быть использован азимутальный угол φ, а азимутальное волновое число играет роль азимутальной компоненты волнового вектора k 2. Квадрат поперечного волнового вектора выражается как

2 k12

k⊥ = + g1

Рассмотрим случай квазипоперечного распространения ( к ± » к ц).

Для начала рассмотрим тороидально поляризованную волну, когда к 1 » к 2. Тогда система (3), (4) может быть записана в виде

L ˆ T ( ω ) φ = i ω g 2 ηΨ , c 2 g 1

где ± lI – точки пересечения силовой линии с ионосферой.

Поскольку операторы L ˆ T и L ˆ P различны, уравнения (9), (10) имеют различные собственные функции. Однако квадрат продольного волнового вектора ( к = к \| = к 3 / л[д" 3 ) в продольном ВКБ-прибли-жении одинаков для обеих мод:

k 2

ω 2 ω 2

2 + 2

A p 2(1 -ω 2 ) A h 2(1 -ω 2 )

Ω cp Ω ch

.

- k 1 2 g 2 g 3 Ψ=- i ω 2 g 2 ηΦ .

g g c 2 g 2

Здесь A p,h – альфвеновские скорости, определенные для протонов и тяжелых ионов соответственно:

Выражая Ψ из второго уравнения и подставляя в первое, получаем

A p,h =

4 π n p,h m p,h

42 L ˆ T ( ω ) Φ+ 4 g η 2 Φ= 0. ck

Таким образом, получено уравнение, описывающее продольную структуру волны в квазипоперечном пределе:

А

LT ( ω ) Φ = 0.

Применяя аналогичные рассуждения для полои-дально-поляризованной волны ( к 2 ^ к 1 ), получаем уравнение

л

LP ( ω ) Φ = 0.

Следует заметить, что волновые уравнения (9), (10) не содержат диагональных членов тензора диэлектрической проницаемости η. Это отличает данные уравнения от тех, что были использованы в работах [Guglielmi et al., 2000, 2001; Гульельми, 2007], так как там рассматривался случай к ± / к \ ^ 0 . Tогда дисперсионное соотношение (7) принимает форму

ω2 c; £i- к \ I

ω 4

= 4 η 2. c

где n p, h и m p, h – концентрации и массы протонов и тяжелых ионов.

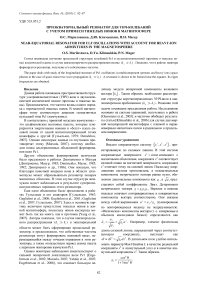

Заметим, что Ω cp >>Ω ch . Гирочастоты Ω cp и Ω ch зависят от продольной координаты 1 ц . Случай, когда ω<Ω ch на протяжении всей силовой линии соответствует обычной МГД-волне, в отличие от случая ω>Ω cp . Следовательно, наибольший интерес вызывает случай, когда частота волны ниже гирочастоты протонов ω<Ωcp. На силовой линии всегда имеется точка, где частота волны становится равной гирочастоте тяжелых ионов ω=Ω ch и продольный волновой вектор стремится к бесконечности, k 2 → ∞ . Назовем ее точкой сингулярности ls .

Напомним, что магнитное поле на экваторе минимально. Таким образом, удаляясь от экватора вдоль силовой линии, оказываемся в точке сингулярности, где k 2→–∞. На экваторе оба условия из уравнения (12) положительны до тех пор, пока k 2>0. Поэтому где-то между экватором и точкой сингулярности должна быть точка, где k 2=0, которую назовем точкой отражения l 0 . Ее положение определяется уравнением ω=Ω 0 ( l ), где Ω 0 – частота отражения

А

Ω 0 2 = Ω c 2 h

ω 2

Его два решения к |2 ± = — (е ^ ±п ) соответствуют уравнению 4 из работы [Guglielmi et al., 2001]. В случае, рассматриваемом нами ( к ± / к ц » 1), дисперсионное соотношение (7) принимает вид

1 + p h ,

V p p 7

ω 2 2

"Т е к\\

η 2 ω 4

k ⊥ 2 c 4

что соответствует уравнению (8) или его полои-дальному аналогу, а в пределе к ± / к ц ^ ^ переходит в уравнение (9) или (10).

Перейдем к граничным условиям на ионосфере. Для простоты рассматриваем идеально проводящую ионосферу, тогда граничные условия для потенциала запишутся в виде

где ρh,p = n h,p m h,p – плотности тяжелых ионов и протонов [Klimushkin et al., 2006]. Здесь для простоты предполагается, что тяжелые ионы в магнитосфере обычно составляют малую примесь к протонам, а их массы приблизительно в десять раз больше.

Итак, вблизи экватора находится резонатор, ограниченный двумя точками отражения ± l 0 (предполагается симметрия север–юг). Далее следуют две непрозрачные области с точками сингулярности в качестве внешних границ. Затем расположены две прозрачные области, каждая из которых ограничена ионосферой Северного и Южного полушарий (рис. 1).

Φ± lI = 0,

Экваториальный резонатор

Экваториальный резонатор служит резервуаром энергии. Его собственная частота определяет частоту возбуждаемой в нем волны.

Рис . 1 . Квадрат продольного волнового вектора k 2 как функция продольной координаты l .

Вблизи экватора разложение в ряд k 2( l ) выглядит как

. 2 2 1 д ( k )

k О 1 ) = k eq + 2 —^2"

l 2, eq

где индекс eq означает экваториальное значение. Точка отражения определяется из 1 0 ( и n ) = ^- 2 k e2q / ( k e 2 q ) ” . Собственная частота ω n , где n – продольное волновое число, получается из правила квантования Бора– Зоммерфельда:

1 0 (И n )

I 1

J k ( to n ) dl = п I n + 2

- 1 0 ( и n ) ^

После интегрирования получаем

И

2 n

1 + P h O h + ( 2 n + 1 ) P h V о O ' A h.

I P p J P p

Здесь предполагается, что Och ^ и ^ Ocp. Для всех переменных, зависящих от продольной координаты (Och, Ah p, ph p), взяты экваториальные значения. Штрих означает дифференцирование по продольной координате ((...)' = д(...)/д 1). Следует за- метить, что спектр (16) качественно совпадает со спектром, полученным для квазипродольного приближения (например уравнение (63) из работы [Гульельми, 2007]).

Спектр частот очень плотный: |to n + 1 -и n | ^ и n . Поскольку в реальности все существующие гармоники резонатора возбуждены, в результате формируются биения. Полуширина резонатора определяется выражением

( 1 n + 1 ) A T

0 " req^ (1 +Рр/Ph )Och req’ а точка сингулярности выражением

12 12

1S ” reqV2 [(1 +Ph/ Pp ) — 1] , где req – экваториальный радиус кривизны силовой линии. Сделаем несколько количественных оценок. Учитывая, что в качестве тяжелых ионов на Земле выступает кислород О+, и принимая Ah=Ap=103км/с, а L=6.6, для основной гармоники (n=0) получаем результаты: ω0≈0.875 рад/с, l0≈0.23req=0.5RE и lS=0.9req. При этом по порядку величины это совпадает с результатами работ [Guglielmi et al., 2000, 2001; Guglielmi, Kangas, 2007; Гульельми, 2007; Lundin, Guglielmi, 2006].

В заключение следует сказать, что для использования правила квантования Бора–Зоммерфельда (15) следует предположить, что резонатор хорошо отделен от областей прозрачности, которые находятся вблизи ионосферы. Фактически это предположение необходимо для использования ВКБ-приближения. В этом случае отдаленные от резонатора области прозрачности вносят экспоненциально малые поправки в значения для собственных частот. Противоположный случай (близкие области прозрачности) требует численных расчетов и отдельного рассмотрения.

Околоионосферные области прозрачности

Заменим продольную координату x 3 на ξ следующим образом:

d ^ = ^Zg dx 3.

g 2

В результате уравнение (9) принимает вид:

--Г + V ©Ф = 0, (17)

д5

где функция

V © = g 2 e±”T g 1 c 2

ведет себя приблизительно как k2(l) на рис. 1. Решим это уравнение, используя ВКБ-приближение для области, заключенной между ионосферой и точкой сингулярности; переобозначим частоту волны, которая определяется резонатором, как ω=ωn, а граничное условие по-прежнему задается уравнением (11). Заменим также начало продольной координаты, пусть –ξI=0. Тогда ВКБ-решение запишется в виде ф wkb = Vi04sin S © ’ (18)

где фаза

^

S (^) = J VV (^') d^', а a0 – амплитуда волны.

Это ВКБ-решение недействительно вблизи точки сингулярности ξ S , где функция V ведет себя как

V =

a

IT-l7 ’

где a – положительная константа. В этой области ос- новное решение уравнения (17) записывается в виде

ФBes = ЛГ-1 X x [ av J 1 (2ТаПГ-!)) + a211 (2Т^ИГ"1))] ’ ( )

где J 1 и Y 1 – функции Бесселя. Сравнение этого решения с (18) дает константы a 1 и a 2 :

i n /4

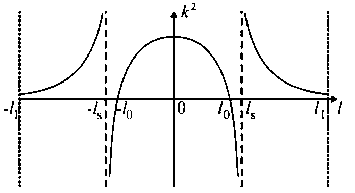

a1 = a 0 Vne cos S 0, a2 = a0 Vne in/4 sin S0, где S0 = S (lS) - полное дополнение фазы волны между ионосферой и точкой сингулярности. Поле волны, определяемое уравнениями (18), (19), изображено на рис. 2.

Рис . 2. Продольная структура волны в около-ионосферной области проводимости.

Главный член асимптотического вблизи точки сингулярности имеет вид разложения

Φ

Bes =

= a 0 π e - i π /4 sin S 0

α ( ξ S -ξ ) ln α ( ξ S -ξ ) -π

απ

Видно, что амплитуда волны вблизи точки сингулярности конечна.

Дисперсионное соотношение вдали от точки сингулярности имеет альфвеновскую форму kn≈ω/A, где A = B/ 4π(ρp +ρh ) . Таким образом, для первой гармоники ионосферного резонатора продольная компонента волнового вектора имеет вид кц ~

1 +p h

V p p 7

ch

A

.

Для параметров плазмы, показанных в предыдущем разделе, получается длина волны λ=0.8 R E .

Заключение

Подведем итоги. Статья посвящена УНЧ-коле-баниям в космической плазме с примесью тяжелых ионов. Частота колебаний порядка гирочастоты тяжелых ионов (диапазон Рс1). Наибольший интерес в диапазоне (Ωch<ω<Ωcp) представляют две непрозрачные области, формируемые по разные стороны от экватора. Эти области препятствуют распространению мод вдоль силовой линии в виде бегущей волны. В экваториальной области формируется резонатор. По каждую сторону от резонатора есть область непрозрачности, ограниченная точкой сингулярности, далее следует область прозрачности между этой точкой и ионосферой, в этой области образуется стоячая волна. В точке сингулярности величина продольного волнового вектора к ц большая, но амплитуда волны конечна.

Таким образом, мы приходим к следующей физической картине. Нестабильности в космической плазме возбуждают собственные моды экваториального резонатора, который служит резервуаром энергии. Часть волновой энергии утекает из резонатора. После туннелирования сквозь области непрозрачности и отражения волн от ионосферы формируется стоячая волна между ионосферой и точкой сингу- лярности. Частота волны определяется собственными частотами резонатора. Поскольку эти собственные частоты незначительно отличаются друг от друга, возбуждения многих гармоник могут в результате формировать биения, очень похожие на характерную структуру жемчужин. С другой стороны, более высокие собственные частоты в резонаторе могут образовать волновой пакет, способный перемещаться между точками отражения в резонаторе, как было показано в работах [Guglielmi et al., 2000, 2001; Guglielmi, Kangas, 2007; Гульельми, 2007; Lundin, Guglielmi, 2006]. Детальное изучение формирования повторяющейся структуры – предмет другого исследования, которое должно включать решение волнового уравнения с временной зависимостью.

Данная работа подтверждает результаты статей [Guglielmi et al., 2000, 2001; Гульельми, 2007], рассматривающих продольный резонатор для УНЧ-волн в мультикомпонентной плазме в экваториальной области. Следует заметить, что в названных статьях представлены случаи, отличные от нашего. Как уже было отмечено, волновые уравнения, рассматриваемые в работах, соответствуют дисперсионному соотношению (7) с отброшенным k ⊥ , т. е. было изучено продольное распространение. В данной статье рассматривается явление, аналогичное резонансу силовых линий, когда к ± ^ к ц . Добавим, что количественные характеристики экваториального резонатора (собственные частоты, ширина) в настоящей работе совпадают с теми, что указаны в вышеупомянутых статьях. Это подтверждает, что экваториальный резонатор не является абстрактным, возникающим из-за применения квазипродольного приближения, это реальная особенность УНЧ-волн в многоионной космической плазме.

Приведем пример квазипродольного приближения. В работе [Klimushkin, Mager, 2006] было обнаружено, что аксиально-симметричные колебания (азимутальное волновое число m =0) распространяются поперек магнитных оболочек, испытывая отражения от некоторых магнитных поверхностей. На такой поверхности обе поперечные компоненты волнового вектора равны нулю, что означает квазипродольное распространение. Таким образом, взаимно противоположные случаи к ± ^ к ц и к ц ^ к ± могут легко соответствовать волновой структуре в разных местоположениях на радиальной координате.

Результаты, полученные в данном исследовании, также могут быть применены к исследованиям УНЧ-волн в магнитосфере планеты Меркурий, где роль тяжелых ионов играет натрий [Othmer et al., 1999; Glassmeier et al., 2003, 2004].

Работа выполнена при поддержке программы Президиума Российской академии наук № 4, Отделения физических наук РАН № 15 и программы № 9 Отдел наук о Земле РАН.