Прилов морских млекопитающих в северо-западной части Атлантического океана при промысле гидробионтов (по обзору литературы и наблюдениям Полярного филиала ВНИРО в 2013–2020 гг.)

Автор: Мишин Т. В.

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Рубрика: Биологические науки. Науки о Земле

Статья в выпуске: 2 т.25, 2022 года.

Бесплатный доступ

В работе рассматривается одна из острых проблем как для экологов, так и для рыбопромышленников – прилов морских зверей в результате добычи биоресурсов в водах Северо-Западной Атлантики (СЗА). Промысел гидробионтов оказывает определенное влияние на морских млекопитающих, однако для понимания степени воздействия различных орудий лова необходима информация по прилову морских зверей. В основу статьи легли данные отчетов наблюдателей Полярного филиала ВНИРО, присутствующих на промысловых судах в микрорайонах 3LMNO зоны НАФО (о. Ньюфаундленд), а также литературные материалы. В результате проведенного анализа установлено, что чаще всего в различные орудия лова попадают некрупные виды морских млекопитающих из семейств настоящие тюлени Phocidae (серый, обыкновенный, гренландский тюлени), дельфиновые Delphinidae (обыкновенный дельфин, короткоплавниковая гринда), а также обыкновенная морская свинья из семейства Phocoenidae, в то время как зубатые киты (кашалот, высоколобый бутылконос) в наименьшей степени подвержены прилову. Среди усатых китов жертвами промыслового лова зачастую становятся горбач, северный гладкий кит и малый полосатик. Выявлено, что наибольшую опасность для некрупных видов морских млекопитающих представляют жаберные сети, траловый лов и яруса, тогда как усатые киты наиболее уязвимы перед ловушками для ловли десятиногих ракообразных Decapoda. Анализ литературных материалов показал, что в целом запасы большинства видов морских млекопитающих в СЗА, за исключением северного гладкого кита, находятся в стабильном состоянии. В работе рассмотрены меры, направленные на снижение прилова морских зверей.

Прилов, хищничество, морские млекопитающие, китообразные, Cetacea, Северо-Западная Атлантика, bycatch, predation, marine mammals, cetaceans, Cetacea, Northwest Atlantic

Короткий адрес: https://sciup.org/142231973

IDR: 142231973 | УДК: УДК 599.5:639.22/.23(261.4) | DOI: 10.21443/1560-9278-2022-25-2-110-119

Текст статьи Прилов морских млекопитающих в северо-западной части Атлантического океана при промысле гидробионтов (по обзору литературы и наблюдениям Полярного филиала ВНИРО в 2013–2020 гг.)

Мишин Т. В. Прилов морских млекопитающих в северо-западной части Атлантического океана при промысле гидробионтов (по обзору литературы и наблюдениям Полярного филиала ВНИРО в 2013–2020 гг.). Вестник МГТУ. 2022. Т. 25, № 2. С. 110–119. DOI:

e-mail: , ORCID:

Mishin, T. V. 2022. Bycatch of marine mammals in the Northwest Atlantic during commercial fishery (based on literature materials and observations by the Polar branch of VNIRO in 2013– 2020). Vestnik of MSTU, 25(2), pp. 110–119. (In Russ.) DOI:

Акватория Северной-Западной Атлантики является не только одним из основных промысловых районов Мирового океана, но и местом регулярного нагула и обитания многих видов морских млекопитающих, фауна которых может насчитывать около 40 видов китообразных Cetacea и хищных Carnivora1 ( Hayes et al., 2020 ).

Несомненно, прогрессивно развивающееся рыболовство оказывает влияние на пребывающих здесь морских зверей. В связи с тем что объекты промысла зачастую входят в пищевой рацион морских млекопитающих, возникает некоторая конкуренция за биологические ресурсы, результатом которой становятся попадания морских зверей в различные орудия лова и их гибель. С другой стороны, животные, срывая наживу с ярусов (хищничество) и повреждая различные орудия лова, приносят финансовые потери рыбодобывающим компаниям. Поэтому представляют интерес вопросы взаимодействия морских млекопитающих с рыболовством, анализ прилова и оценка влияния различных орудий лова на морских зверей. При обладании информации о качественном и количественном составе попадающих в различные орудия лова животных у исследователей появляется возможность совершенствовать существующие и внедрять новые меры, способствующие снижению уровня прилова, которые, с одной стороны, могут сократить убытки рыбопромысловых компаний, с другой – сохранить биоразнообразие морских млекопитающих.

Целью работы является анализ прилова морских млекопитающих в водах Северо-Западной Атлантики.

Материалы и методы

В основу статьи легли данные, полученные наблюдателями Полярного филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии ("ПИНРО" им. Н. М. Книповича) на траулерах, ведущих промысел в районах Северо-Западной Атлантики (микрорайоны НАФО 3LMNO) в 2019–2020 гг., и литературные материалы по прилову морских млекопитающих у Восточного побережья США и Канады.

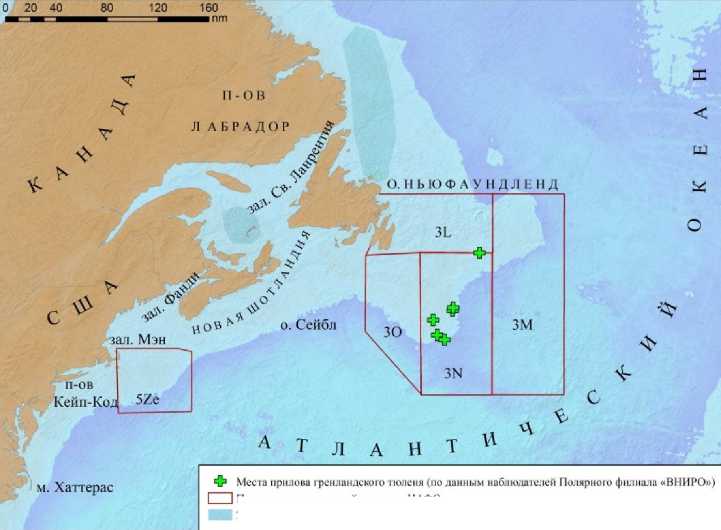

В соответствии с требованиями Организации рыболовства в северо-западной части Атлантического океана (НАФО) рыболовные суда, ведущие промысел в районах НАФО (рис. 1), должны иметь на борту независимого наблюдателя, в обязанности которого входит контроль по соблюдению правил рыболовства и промысловой деятельности2.

-55'

-50°

-45°

-40'

■35°

Промысловые микрорайоны юны НАФО

Залежки гренландского тюленя (Stenson el al„ 2020)

-75й -70° -65° -60° -55° -50° -45° -40° -35й

Рис. 1. Некоторые промысловые микрорайоны зоны НАФО и прилов гренландского тюленя траулерами РФ во время промысла донных видов рыб в 2019–2020 гг.

Fig. 1. Some NAFO fishing areas and bycatch of harp seals by Russian trawlers in 2019–2020 during groundfish fishery

Наряду с этим, наблюдателем выполняется ряд научно-исследовательских работ, в частности, проводятся наблюдения за морскими млекопитающими, которые ввиду многих наделенных на специалиста задач носят прерывистый характер и варьируют по времени.

Сбор данных по китообразным и хищным проводился по методике ВНИРО ( Изучение экосистем…, 2004 ) специалистами, имеющими опыт подобных работ. Наблюдения выполнялись с ходового мостика невооруженным взглядом, для уточнения вида использовался бинокль. Данные по встреченным животным (вид, количество, координаты и т. д.) заносились в журнал наблюдений, проводилась фото- и видеосъемка зверей. При попадании ластоногого в трал и наличии у него признаков жизни, первостепенной задачей являлялось незамедлительное высвобождение его из орудия лова и возвращение в естественную среду обитания. В обязательном порядке фиксировались координаты прилова, проводилась фотосъемка. Из-за невозможности проведения постоянных наблюдений, регистрация попавших в трал зверей также осуществлялась экипажем траулеров с последующим оповещением наблюдателей.

В работе в обобщенном виде представлены материалы, собранные наблюдателями, в ходе 16 рейсов, на протяжении 2019–2020 гг. Вследствие сложности определения некоторых видов морских млекопитающих, в рукописи приводится лишь часть данных наблюдений, подтвержденных фотоматериалами, по этой же причине все дельфины, отмеченные в ходе промысла, не разделены на виды, а указано лишь семейство Delphinidae.

Результаты и обсуждение

Согласно отчетам наблюдений фауна морских млекопитающих микрорайонов НАФО (3LMNO) в 2019–2020 гг. была представлена следующими видами (табл. 1).

Таблица 1. Список видов морских млекопитающих, встреченных в микрорайонах НАФО 3L, 3M, 3N, 3O, по данным наблюдателей Полярного филиала ВНИРО в 2019–2020 гг.

Table 1. Marine mammals fauna of NAFO 3L, 3M, 3N, 3O areas according to observers from the VNIRO Polar branch in 2019–2020

|

Вид |

Количество |

Встречаемость |

||

|

экз. |

% |

кол-во встреч |

% |

|

|

Кашалот Physeter macrocephalus |

80 |

34,2 |

32 |

44,3 |

|

Высоколобый бутылконос Hyperoodon ampullatus |

11 |

4,7 |

4 |

5,6 |

|

Горбатый кит Megaptera novaeangliae |

9 |

3,9 |

4 |

5,6 |

|

Обыкновенная морская свинья Phocoena phocoena |

8 |

3,4 |

1 |

1,4 |

|

Гренландский тюлень Pagophilus groenlandicus |

12 |

5,2 |

10 |

13,9 |

|

Малый полосатик Balaenoptera acutorostrata |

2 |

0,9 |

2 |

2,8 |

|

Delphinidae |

111 |

47,7 |

19 |

26,4 |

|

Всего |

233 |

72 |

||

Как видно из табл. 1, наиболее часто в районах промысла наблюдатели регистрировали кашалота , обитающего в СЗА круглый год. В Атлантических водах США распределение кашалота носит сезонный характер. Зимой он концентрируется в окрестностях м. Хаттерас (Северная Каролина, США), с наступлением весны смещается в северные районы, доходя до банки Джорджа и районов Новой Англии (США), где осенью на свалах глубин наблюдается его максимальная концентрация ( Stanistreet et al., 2018 ). У Восточного побережья Канады кашалота можно встретить от Ньюфаундленда до Гудзонова пролива ( Whitehead, 2002 ). Согласно отчетам наблюдателей P. macrocephalus встречался в микрорайонах 3LMN с февраля по октябрь, одиночно и группами от 2 до 10 особей преимущественно на скоплениях черного палтуса Reinhardtius hippoglossoides . Обычно эти китообразные следовали параллельным с судном курсом, на расстоянии от 10 до нескольких сотен метров, при подъеме трала приближались к корме и подбирали просеивающуюся сквозь ячею рыбу. Несмотря на высокую встречаемость и активное поведение кашалота во время ведения промысла, случаев его прилова и травмирования выявлено не было. Литературные сводки по прилову этого зубатого кита также отсутствуют, что позволяет отнести кашалота к видам с минимальной вероятностью прилова.

Высоколобый бутылконос, как и кашалот, предпочитает глубоководные районы моря и достаточно широко распространен у Восточного побережья Канады, от Новой Шотландии до пролива Дейвиса. Всего выделяют 2 стада этих зубатых китов: первое занимает северные прибрежные районы острова Сейбл (район Новой Шотландии), второе – пролив Дейвиса, к северу от Лабрадора (Reeves et al., 1993). Большинство наблюдений H. ampullatus приходилось на микрорайоны 3MN на промысле окуней (Sebastes mentella, Sebastes fasciatus) и черного палтуса, где он встречался как одиночно, так и группами от 2 до 6 особей. Во время подъема трала эти зубатые киты держались в непосредственной близости от тралового мешка и подбирали выпадающую из него рыбу. Стоит отметить, подобное поведение свойственно бутылконосам и иногда, хоть и крайне редко, оно приводит к травмированию и гибели зверей. Так, с 1981 по 2008 гг. при траловом лове обыкновенного хека Merluccius merluccius, черного палтуса, ярусном промысле рыбы-меч Xiphias gladius и кальмара Gonatus sp. в районе Новой Шотландии и пролива Дейвиса пострадало в общей сложности 8 особей, еще один случай запутывания приходился на установленные жаберные сети (Harris et al., 2013). Достаточно редкие случаи попадания этого кита в орудия лова позволяют отнести его к видам с низкой вероятностью прилова. Из усатых китов в районах НАФО наблюдатели регистрировали горбатого кита и малого полосатика.

Основные места встреч горбача в СЗА приходятся на заливы Мэн и Св. Лаврентия, а также акватории Ньюфаундленда и Лабрадора ( Katona et al., 1990 ). Считается, что особи, обитающие в заливе Мэн, относятся к отдельному стаду численностью до 1,4 тыс. особей ( Hayes et al., 2020 ). Горбатого кита регистрировали как одиночно, так и группами до 3 особей в микрорайонах 3NL на скоплениях видов пелагических рыб. Интереса к траулерам M. novaeangliae не проявлял и в основном держался на удалении, поэтому случаев прямого взаимодействия горбатого кита с судами, ведущими промысел, зарегистрировано не было. Тем не менее согласно литературным данным проблема прилова этого усатого кита существует и стоит весьма остро. До введения моратория на добычу трески в Канаде ежегодный прилов горбача в районах Ньюфаундленда и Лабрадора с 1979 по 1992 гг. находился на высоком уровне и изменялся от 25 до более 120 особей. Большинство случаев гибели и травмирования горбатого кита в тот период было связано с его запутыванием в орудиях для лова трески (жаберных сетях и ловушках). Однако с 1993 по 2008 гг., после введения запрета на вылов трески, прилов резко сократился до 2–25 особей и наибольшую опасность для горбатого кита, помимо жаберных сетей, стали представлять крабовые ловушки ( Benjamins et al., 2012 ), которые и по сей день являются одними из самых опасных среди прочих орудий лова. В Атлантических водах США и Канады с 2013 по 2017 гг. произошло около 100 случаев прилова горбача, обитающего в заливе Мэн, среднегодовая смертность при этом составила около 7,8 особей (табл. 3).

Малый полосатик на промысле встречался в меньшем количестве, чем другие китообразные, и в основном держался на удалении от траулеров. В СЗА обитает дискретная популяция вида, занимающая восточное побережье США и Канады, от Мексиканского залива до пролива Дейвиса ( Donovan, 1991 ). Анализируя ретроспективные данные, можно отметить относительно высокий уровень прилова малого полосатика в 1979–1992 гг., который ежегодно варьировал от 5 до 13 особей. После введения моратория на добычу трески он снизился до 1–9 зверей. Всего за 1979–2008 гг. в районах Ньюфаундленда и Лабрадора был зарегистрирован прилов более 180 особей малого полосатика ( Benjamins et al., 2012 ). Наиболее актуальные сведения по прилову B. acutorostrata приведены за 2013– 2017 гг., согласно которым среднегодовая смертность вида при попадании зверей преимущественно в различные ловушки достигала 6,8 особей (табл. 3).

Из всех встреченных наблюдателями морских млекопитающих, отдельное внимание стоит уделить одному из наиболее уязвимых при ведении промысла виду – обыкновенной морской свинье . Несмотря на однократную встречу этих зверей во время ведения промысла, сам по себе вид в СЗА является массовым с запасом более 100 тыс. особей3. Анализируя литературные данные по приловам морской свиньи, можно отметить большую уязвимость этого вида, в первую очередь, перед стационарными донными и пелагическими жаберными сетями при промысле трески Gadus morhua , пинагора Cyclopterus lumpus , морского черта Lophius piscatorius , черного палтуса, скумбрии Scomber scombrus и сельди Clupea harengus . Наивысший уровень прилова этих морских млекопитающих наблюдался с 1970 по 1990 гг., однако позднее в 1992 г., из-за введенного канадским правительством моратория на добычу трески, и как следствие уменьшением промысловой нагрузки, прилов обыкновенной морской свиньи снизился. В последнее время ежегодный прилов этих зверей в жаберные сети в заливах Мэн и Фанди составляет около 217 особей (табл. 4), что значительно ниже, чем в других районах СЗА: в заливе Святого Лаврентия – 2,4 тыс. и в районе Ньюфаундленда и Лабрадора – 2,2 тыс. особей ( Smith et al., 2014 ). Стоит отметить, несравнимо меньше этих зверей прилавливается при осуществлении донных тралений, от 4 до 7 особей ежегодно ( Hayes et al., 2020 ).

Гренландский тюлень , обитающий в СЗА, принадлежит к северо-атлантической популяции вида, численность которой в 2019 г. была оценена в 7,6 млн особей ( Stenson et al., 2020 ). Основные места залежек лысуна в СЗА приходятся на северную акваторию Ньюфаундленда, южную акваторию Лабрадора, а также на залив Святого Лаврентия (рис. 1). Близость расположения залежек к районам активного рыболовства приводит к регулярному прилову зверей. Согласно отчетам наблюдателей гренландского тюленя отмечали с января по июнь в микрорайоне 3N при траловом лове лиманды Limanda ferruginea и окуней ( S. fasciatus , S. mentella ) на глубинах от 48 до 450 м. Всего было зарегистрировано 10 встреч лысуна, общим количеством 12 особей, 6 из которых попали в трал (рис. 1, 2, табл. 2).

Таблица 2. Прилов гренландского тюленя в микрорайоне 3N зоны НАФО в 2019–2020 гг. по данным наблюдателей Полярного филиала ВНИРО

Table 2. Harp seals bycatch in the 3N NAFO area in 2019–2020

according to observers from the VNIRO Polar branch

|

Траулер |

Дата прилова |

Объект лова |

Глуб. лова, м |

Отн. возраст, пол |

Кол-во |

|

Мелькарт-3 |

18.01.2019 |

американский окунь, окунь клювач |

252–282 |

сеголеток 0+, самец |

1 |

|

Мелькарт-5 |

29.01.2019 |

американский окунь, окунь клювач |

250–390 |

нет данных |

1 |

|

Новая Земля |

24.06.2019 |

американский окунь |

280–370 |

сеголеток 0+, самец |

1 |

|

Новая Земля |

21.02.2020 |

желтохвостая лиманда |

48–75 |

нет данных |

1 |

|

Новая Земля |

31.03.2020 |

американский окунь, окунь клювач |

340–380 |

нет данных |

1 |

|

Северная Земля |

12.04.2020 |

американский окунь, окунь клювач |

320–450 |

нет данных |

1 |

Рис. 2. Гренландские тюлени, попавшие в трал в 2019 г. в микрорайоне 3N зоны НАФО (фотоматериалы: Ильина Т. Н., Александров Д. И.)

Fig. 2. Harp seals trawled in 2019 in the 3N NAFO area (photo by Tat'yana N. Il'ina, Dmitriy I. Aleksandrov)

Если говорить об общем годовом прилове P. groenlandicus в районе Ньюфаундленда, то можно отметить, что, начиная с 2010 г., он находится на относительно низком уровне. По одной из последних оценок в 2018 г. прилов составил около 555 особей, в то время как с середины 1990-х по начало 2000-х гг. при промысле пинагора в сети ежегодно попадало от 35 до 45 тыс. гренландских тюленей4.

Прочие виды морских млекопитающих, которые регулярно становятся объектами прилова в СЗА при добыче промысловых гидробионтов, представлены в табл. 3, 4.

Таблица 3. Смертность усатых китов в районе Восточного побережья США и Канады в 2013–2017 гг. в результате их запутывания в различных орудиях лова и уровень возможного биологического изъятия (PBR) по литературным материалам5 ( Hayes et al., 2020 )

Table 3. Average annual rate of mortality of baleen whales off the East Coast of the U.S. and Atlantic Canadian Provinces in 2013–2017 as a result of entanglement in various fishing gear and potential biological removal (PBR) based on literary materials ( Hayes et al., 2020 )

|

Вид |

Смертность1 (ср./год) |

PBR2 |

|

Северный гладкий кит Eubalaena glacialis |

5,55 |

0,8 |

|

Финвал Balaenoptera physalus |

1,55 |

12 |

|

Горбатый кит Megaptera novaeangliae |

7,75 |

22 |

|

Малый полосатик Balaenoptera acutorostrata |

6,8 |

189 |

Примечание: 1под смертностью подразумевается как умершее животное, так и особь с серьезными для жизни увечьями, которые, вероятно, приведут к его смерти ( Andersen et al., 2007 ); 2PBR – потенциальное биологическое изъятие означает максимально возможное количество особей определенного вида, которое можно изъять без ущерба для популяции, при этом запас будет находиться в стабильном состоянии и поддерживать свой рост.

Таблица 4. Оценка смертности морских млекопитающих в результате добычи промысловых беспозвоночных флотом США в районе Атлантического побережья США в 2013–2017 гг. и уровень возможного биологического изъятия по литературным материалам ( Hayes et al., 2020 )

Table 4. Average annual mortality estimate of marine mammal mortality from commercial fishery by U.S. fleets off the U.S. Atlantic Coast (2013–2017) and potential biological removal based on literary materials ( Hayes et al., 2020 )

|

Вид |

Оценка смертности (ср./год) |

PBR |

|

Серый тюлень Halichoerus grypus atlantica |

940 |

1389 |

|

Обыкновенный дельфин Delphinus delphis |

419 |

1 452 |

|

Обыкновенный тюлень Phoca vitulina |

338 |

2006 |

|

Обыкновенная морская свинья Phocoena phocoena |

217 |

851 |

|

Короткоплавниковая гринда Globicephala macrorhynchus |

160 |

236 |

|

Серый дельфин Grampus griseus |

53,9 |

303 |

|

Афалина Tursiops truncatus |

28 |

519 |

|

Атлантический белобокий дельфин Lagenorhynchus acutus |

26 |

544 |

|

Длинноплавниковая гринда Globicephala melas |

21 |

306 |

|

Беломордый дельфин Lagenorhynchus albirostris |

нет данных |

4,153 |

Как видно из табл. 3, 4, больше всего прилову подвержены некрупные виды морских млекопитающих из семейств настоящие тюлени Phocidae (серый и обыкновенный тюлени), дельфиновые Delphinidae (обыкновенный дельфин, короткоплавниковая гринда), а также обыкновенная морская свинья из семейства Phocoenidae. Среди усатых китов к наиболее уязвимым видам можно отнести горбача, северного гладкого кита и малого полосатика.

Серый тюлень, обитающий в СЗА, принадлежит к Северо-Западной Атлантической популяции, распределяющейся от акватории штата Нью-Джерси (США) до Лабрадора (Lesage et al., 2001). Литературные материалы по прилову H. grypus atlantica основаны на данных наблюдателей, присутствующих на промысловых судах США, согласно которым наибольшее количество приловов в 2013–2017 гг. приходилось на восточный и южный районы п-ова Кейп-Код (Массачусетс, США) при ловле скатов Rajidae и морского черта на жаберные сети, при этом в трал серый тюлень попадал крайне редко (Hayes et al., 2020).

Обыкновенный тюлень населяет прибрежные воды Восточного побережья Канады и штата Мэн (США) круглый год, в весенне-летние месяцы широко распределяется по акватории моря: от южных районов Новой Шотландии до побережья Вирджинии (США) ( Toth et al., 2018 ). Основные районы прилова обыкновенного тюленя были приурочены к акватории от г. Бостон (США) до залива Мэн, и, как и в случае с серым тюленем, преимущественно (96 %) связаны с жаберными сетями.

Обыкновенный дельфин в СЗА – многочисленный вид, запас которого превышает 170 тыс. особей ( Hayes et al., 2020 ), вероятно, поэтому на его долю приходится наибольшее количество случаев прилова среди всех китообразных. Основные районы встреч вида приурочены к континентальному шельфу с глубинами 100–1 000 м, где регулярно регистрируют его прилов как в донные тралы, так и стационарные жаберные сети.

Короткоплавниковая гринда довольно часто становится объектом прилова в водах СЗА в результате пелагического ярусного лова рыбы-меч Xiphias gladius , тунца Thunnini и других видов рыб (табл. 4).

Серый дельфин занимает акваторию Восточного побережья США и Канады. По некоторым оценкам, более 50 серых дельфинов ежегодно гибнут и получают увечья при попадании, главным образом, в донные тралы (табл. 4).

Длинноплавниковая гринда , атлантический белобокий дельфин и афалина согласно данным 2013–2017 гг. реже других дельфиновых становились жертвами промыслового лова. На эти виды в сумме приходится около 4 % от прилова всех морских млекопитающих (табл. 4).

Несмотря на то, что численность наиболее распространенного вида китообразных в СЗА – беломордого дельфина – превышает 500 тыс. особей ( Hayes et al., 2020 ), современные литературные материалы по его прилову в СЗА отсутствуют. Высокая встречаемость и массовость L. albirostris дает основания полагать о большой уязвимости этих дельфинов перед различными орудиями лова.

Из крупных китов особое внимание стоит уделить малочисленному, находящемуся под угрозой исчезновения виду – северному гладкому киту , численность которого лишь немногим превышает 400 особей ( Hayes et al., 2020 ). Исследования, проведенные в заливе Мэн, показали, что около 82 % северных гладких китов и до 57 % горбачей как минимум по одному разу запутывались в различных орудиях лова6, что делает этих китообразных наиболее подверженными влиянию промысла. В 2013–2017 гг. в общей сложности было зарегистрировано около 60 случаев прилова северного гладкого кита, среднегодовая смертность при этом составила 5,6 % (табл. 3).

Финвал , встречающийся у Восточного побережья США, Новой Шотландии и Ньюфаундленда, вероятно, принадлежит к единому запасу ( Donovan, 1991 ). Из всех усатых китов сельдяной кит в 2013–2017 гг. реже других становился объектом прилова, в среднем около трех китов ежегодно попадали в различные орудия лова, двое из которых погибали (табл. 3). Среди других китообразных можно отметить редкие случаи прилова сейвала Balaenoptera borealis у Восточного побережья США, а также синего кита Balaenoptera musculus и белухи Delphinapterus leucas в районе Ньюфаундленда7 ( Hayes et al., 2019; Curren et al., 1998 ).

По данным Департамента рыболовства и океанов Канады в районах Восточного побережья Канады от различных орудий лова ежегодно получают травмы и гибнут сотни морских млекопитающих, в их числе финвалы, малые полосатики, горбачи, северные гладкие киты и другие виды, в то время как в водах США общее количество попадающих в различные орудия лова зверей может достигать 60 тыс. животных ( Read et al., 2006 ).

Таким образом, проблема прилова в водах СЗА касается многих видов морских млекопитающих. В этой связи на сессиях Комитета по рыбному хозяйству (COFI), состоявшихся в 2016 и 2018 гг., Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (FAO) было поручено разработать техническое руководство по сокращению прилова морских млекопитающих в процессе промышленного рыболовства, которое было утверждено и опубликовано в 2021 г.8 Ниже приводятся лишь некоторые из этого документа, наиболее актуальные, по мнению автора меры, способные сократить прилов морских зверей:

-

а) использование различных акустических устройств, среди которых наиболее часто применяются отпугиватели (пингеры), а также устройства, воспроизводящие звуки хищников, главным образом, косаток,

в пищевой рацион которых входят некоторые виды морских млекопитающих. Пингеры устанавливают на различные орудия лова или в непосредственной к ним близости, генерируя звук в определенном диапазоне частот, они вынуждают небольших китообразных, в частности морских свиней, избегать с ними контакта. Также можно отметить пассивные акустические устройства, принцип работы которых заключается в применении в различных орудиях лова компонентов, наполненных воздухом, которые за счет увеличения площади способны более эффективно отражать звуковые волны, издаваемые китообразными, и тем самым могут быть ими обнаружены;

-

б) закрытие определенных районов для промысла – такой подход может быть применен в местах с большим скоплением морских млекопитающих, в частности в районах щенки, путях миграции и т. д., и действовать как временно, так и бессрочно;

-

в) внедрение изменений в конструкцию орудий лова, в частности, использование в тралах специального "коридора", через который попавшее в трал животное смогло бы выбраться наружу. Жаберные сети и ловушки рекомендуется оборудовать слабыми на разрыв звеньями, а при ярусном лове для снижения прилова зубатых китов предлагается ослабить материал крючков.

В качестве прочих мер, которые все еще не внедрены и проходят тестирование, можно выделить обработку жаберных сетей химическими веществами, в частности, сульфатом бария, способного сделать орудие лова "видимым" для морских зверей.

Заключение

Проведенный анализ материалов установил, что наиболее часто жертвами различных орудий лова становятся некрупные многочисленные виды морских млекопитающих из семейств настоящие тюлени, дельфиновые и морские свиньи, среди которых можно отметить серого, обыкновенного и гренландского тюленей, обыкновенного дельфина, обыкновенную морскую свинью и короткоплавниковую гринду. При этом прилов морских зверей может происходить как вследствие прямого взаимодействия с орудиями лова, к примеру, при активном кормлении животного и его попытках снять наживу с яруса, либо достать ее из трала (хищничество), так и вследствие случайного попадания в различные сети и ловушки. В настоящее время запасы представителей этих видов в СЗА находятся в стабильном состоянии и показатель их потенциального биологического изъятия превышает величину смертности. Если для небольших китообразных и хищных наибольшую угрозу представляют жаберные сети, траловый и ярусный лов, то крупные усатые киты, прежде всего горбач, малый полосатик и северный гладкий кит, зачастую травмируются и гибнут, попадая в различные ловушки для лова гидробионтов. Конструктивные особенности этих орудий лова приводят к запутыванию зверей в тросах, соединяющих ловушки как между собой, так и с поверхностными буями, в результате чего тросы, наматываясь на различные части тела, могут полностью обездвижить кита и привести к его гибели. Наиболее остро проблема прилова касается северного гладкого кита, смертность которого в результате запутывания в ловушках превышает уровень потенциального биологического изъятия в 7 раз, что ставит под угрозу существование самого вида. Установлено, что зубатые киты, кашалот и высоколобый бутылконос, несмотря на ярко выраженное проявление хищничества, в наименьшей степени подвержены прилову. Для сокращения уровня прилова в СЗА применяются различные меры, однако стоит отметить, внедрение тех или иных мер требует определенных, в некоторых случаях существенных затрат со стороны рыбопромышленников, на которые последние не всегда готовы пойти. Решением данной проблемы могут стать некоторые экономические послабления со стороны государства, такие как уменьшение налоговой ставки, льготное кредитование и т. д. Не менее важной задачей является получение актуальных данных по прилову, отражающих реальную картину происходящего, анализ которых поможет определить наиболее подходящие меры для снижения прилова в конкретном районе промысла.

В заключение хочется отметить, что несмотря на существующие проблемы прилова морских млекопитающих в водах СЗА, положительным моментом все же является наличие в открытых источниках достаточной информации о попадании морских зверей в различные орудия лова, которая позволяет оценить масштабы этой проблемы и принять соответствующие меры. К сожалению, данные по прилову морских млекопитающих в морях российской Арктики, в частности, в Баренцевом море, весьма скудны, поэтому оценить здесь уровень прилова китообразных и ластоногих в настоящее время не представляется возможным.

Работа выполнена в рамках 6-го раздела государственных заданий ФГБНУ "ВНИРО" № 076-00016-18-01 и № 076-00005-19-01 за 2019–2020 гг. "Осуществление ресурсных исследований водных биоресурсов в районах Мирового океана, расположенных за пределами зоны российской юрисдикции, в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов, в том числе разработка планов ресурсных исследований".

Автор выражает благодарность всем наблюдателям, принимавшим участие в рейсах на промысловых судах в микрорайонах 3LMNO зоны НАФО в 2019–2020 гг., в частности Д. И. Александрову и Т. Н. Ильиной, благодаря которым были получены материалы по морским млекопитающим.