Приложение общей теории оболочек для учета краевого эффекта в тороидальном баке от внутреннего давления

Автор: Сабиров Рашид Альтавович

Журнал: Космические аппараты и технологии.

Рубрика: Новые материалы и технологии в космической технике

Статья в выпуске: 3-4 (17-18), 2016 года.

Бесплатный доступ

Цель работы заключается в приложении уравнений общей теории оболочек для исследования изгибающих локальных моментных факторов так называемого краевого эффекта при расчете напряженно-деформированного состояния тороидального бака от внутреннего давления. В работе повторен вывод уравнения общей теории оболочек В. З. Власова в системе криволинейных координат. Получены выражения внутренних мембранных усилий, изгибающих и крутящих моментов. Составлены общие дифференциальные уравнения равновесия расчета изотропных оболочек переменной толщины и кривизны. Для расчета торового бака введена тороидальная система координат; разрешающие уравнения преобразованы в уравнение для решения осесимметричной задачи. Чтобы уменьшить порядок производных, полученное уравнение равновесия преобразовано в вариационное уравнение. Дифференциальные операторы заменены конечно-разностными аналогами, интегрирование заменено ступенчатым суммированием. Континуальная задача сведена к задаче дискретной, вариационно-разностной, с конечным числом переменных...

Теория оболочек, тор, краевой эффект

Короткий адрес: https://sciup.org/14117380

IDR: 14117380 | УДК: 539.3

Текст научной статьи Приложение общей теории оболочек для учета краевого эффекта в тороидальном баке от внутреннего давления

Тороидальные баки высокого давления имеют широкое применение в аэрокосмической и военно-морской технике, а также в бытовой технике, например, в виде газобаллонного оборудования. Для расчета прочности баков от давления рассматривают безмоментное состояние с применением уравнения равновесия Лапласа [1–2].

В настоящее время компьютерное моделирование с помощью пакетов САПР позволяет решить самые сложные задачи проблемы прочности. Однако научный интерес, связанный с целью лучшего понимания механики деформирования конструкций, подталкивает исследователей заниматься математическим моделированием, полезным в том числе и для анализа решений, полученных с помощью прикладных программ.

Цель работы . Применив уравнения общей теории оболочек для расчета напряженно-деформированного состояния тора от внутреннего давления, проанализировать влияние изгибающих локальных моментных факторов так называемого краевого эффекта.

Постановка задачи. Используем уравнения общей теории оболочек В. З. Власова [3] в системе криволинейных координат OaeY. Здесь ось у — нормальная к базисной поверхности оболочки, находящейся в плоскости осей Оαβγ. Геометрические уравнения модели деформации представляются в форме рядов по переменной γ:

e aa =£ a +K a Y + 9 a Y 2 ,

(1) евв =s e + K e Y + V e Y , e ae =m + TY + VY . v ’ которые были получены с помощью формул разложения коэффициентов первой квадратичной формы А = А (a, в), В = В (а, в) базисной поверхности:

■■ ИССЛЕДОВАНИЯ

Havko-

■ ГРАДА

1 - 1 2v2_pv3 ____1____2V2_^3V3

A(1 + kЛ) = A(1 kЛ + kaY kaY) 1 B(1 + kбТ) = B(1 kpY + kpY kpY).

Символами k α и k β обозначены кривизны оболочки.

Компоненты разложения (1): ea, е в , м, k a, k в , т совпали с уравнениями, приведенными в [3]. Запишем компоненты φα, φβ, ψ:

V a = k a k a w к

—

1 5 k --a v

B sp

—

1 d k

--- и +

A da

1 5 2 w 1 5 A dw)

—

A2 5a2 A3 5a 5a v

—

1 5 k a 5 w 1 5 A 5 w ,

+ kB,

B2 5p 5p AB2 5p 5p p

V p = к p к p w к

—

1 d k p

v

—

1 d k p

B 5p A da

u +

1 5 2 w 1 5 B dw)

—

B2 dp2 B3 dp dp )

—

1 5 k , 5 w 1 5 B 5 w ,

—т + —:--- k ,

A2 5a 5a A2B 5a 5a

V = k a k p

л 1 5 u 1 5 v

—

—

+

к B dp A da AB dp

1 5A 1 5B ) ,

--u +---v + k,

+ kв

( 1 5 u 1 5 A

—

к B dp AB dp )

^ u + k

' a

+ k p

AB 5a ) ( 1 52 w

a

1 5 v

—

1 5B )

——v 1 +

A da AB da

2 5B dw )

f 1 5 2 w 2 5 A 5 w

к к

AB 5a 5p AB5a dp.

+

к AB 5a 5p A2B dp dav

1 5 k, 5 w 1 5 k 5 w

+--a— +--p —

AB 5p 5a AB 5a dp

.

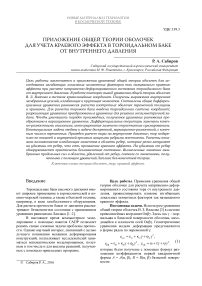

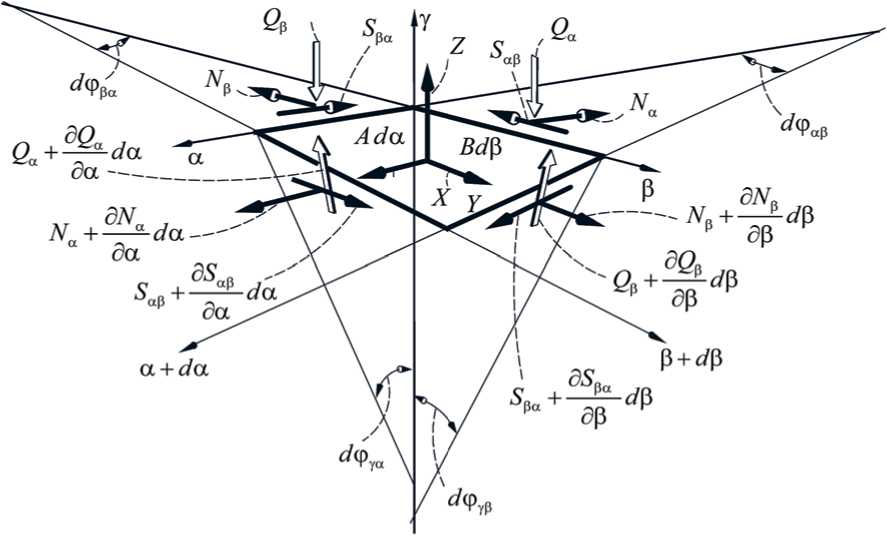

На рис. 1 покажем принятые направления мембранных усилий и поперечных сил, а на рис. 2 - направления изгибающих и крутящих моментов.

В соответствии с принятыми на рис. 1 и 2 направлениями внутренних усилий и с учетом разложений (2) получены выражения:

|

3 N. =--- a 12(1 — ц 2 ) |

"h / 1 5 A d w 1 5 A 5 w 1 5 k a 1 5 k a 1 5 B d w ) I k B k a ) 1 1 + v + u ц - + v p a' k A 3 da 5a A 3 da 5a B 5p A da A 2 B da da J , 3 1 d k d w ,2, 1 d k p d w + k w k k„w ц 7 + a B 2 dp dp a p A 2 da da_ |

Рис. 1. Направления мембранных усилий и поперечных сил

+

Eh

(1—ц 2 )

k a w + V

1 d u , 1 d B

+ o kRw + ц u +

A da p AB da

1 d A 1 d v л

--v + ц--

AB dp B dp J

V = Eh3 aP 12(1 — ц2)

M = a

( k p — k a )

+2 k a k p

I 1 d2 w 2 d B d w )

—

V

AB dadp AB 2 da dp J

2 .2 \ I 1 d v 1 d B ]

+1 k + k — v + v a P4 A da AB da J

1 d B 1 d v ) 1 I d k a d w 5 k в d w '

v +1

AB da A da) AB ( dp da da dp )

Eh

(1 — Ц )

1 d v

—— A da

1 d u 1 Id A d B )

+— u + v

B dp AB (dp da J

+

Eh5 I k a k p d A dw

Ц

80(1 — Ц 2 ) ( A3 da da

. 7 3 7 . 7 7

+ P k a k ^ w +P k a k p

1 d 2 w , 2 1 dB dw , A 2 a?— e B 3 ар ар- *

± d w +

B2 dp dp

+ Ц k p

1 d A d w,k a k ^ d B d w , 1 d k p d w ,2 1 d k e ,2 1 д k P| ,4 (

+ — k — k v — k + kR w +

AB2 dp dp A 2 B да da e A2 da da e B dp e A da e

, 2 1 52 w , ,

+ k в —2--2— M' k a k e

B dp

1 д k

- v -Ц

B dp

k a k e d k a

A da

E h 3

+__

12(1 -Ц 2 )

( 1 д 2 w 1 д Б dw , ,

--7— t + --+ ^ kk w +

( B ■ dP’- B 3 dP de ■

A u +

I

1 dB dw , ,

A ^ B a757+M k -

k p dv H dp

-H k a w +Ц

1 d k a b dp

v -

1 d A 1 d k „ 1 d k „ 1 d u

--v + -v + -u + ц k„ AB dp B dp A da e A da

—

ц

1 д 2 w

A 2 да 2

+

1 d A d w , 1 d B 1 d k a 1 d A d w )

+ Ц A3 да da + e AB da u + Ц A da u Ц AB2 dp dp v

Рис. 2. Направления изгибающих и крутящих моментов

. Eh3 ( к d v k, d u k p d В к d u 1 d В d w

= e 2 _^ v + -« + 2

“₽ 12(1 -p2) ( A da В dp A da В dp AB2 da dp к da К db „ 1 d2 w „ 1 9a dw) au ■ v - 2+ 2—I.

AB dp AB da AB dadp AB dp da J

Усилия N e , M e , S e a, H e a симметричны усилиям (6)-(9) соответственно.

Воспользуемся уравнениями равновесия из [3], в которых учтем осевую симметрию:

d dB

— (Na B) - N--+ QaAB ka + ABqa = 0, a e a a a

/Агм r /Агм

AB

7 B + Q - (кaNa+ кв Nв ) + q Y= 0, da da J

Q a

1 dM„ 1 d BZ1,

- + ( M a

А da АВ da

- M R).

P'

Для этих уравнений изгибающие моменты и внутренние усилия приобретают вид:

Eh 5

Ma =------7“ a 80(1 — ц2)

Eh 3

+12(1 — Ц 2 )

, , 3 , , 1 д2 w , , 1 дВ 9 w цк6к^ + цк_к% -^ —7 + какв —;--- р a a р A2 da2 a р A2B da da

ц к р к а w — ц к а w

1 д 2 w

А 2 да 2

—

1 д В д w

А 2 B да да

—

1 9 кв 9 w 4 1 9 ka k„—r —-— + кR w— ц к_к - u р A2 da da р р A да

7 £ A да

u — Ц к р

1 д u 1 д2 w

---ц—г--7

А да А 2 да2

+

Eh 5

M r =------7"

Р 80(1 — ц 2 )

к 1 д B д w “ А 2 В да да

—

1 дкр д w 1 д2 w кр —7—-— + ка кBw+ ц к,, w + ц к,, ——-р А да да р А да

+

Eh 3

+--

12(1 — ц 2 )

12(1 — ц 2 )

, , 1 дB д w ц д2 w , квк,^ -----у——к к р а А2B да да А2 да2 а

1 9 w

( ка~ к р )^ ^Т + кa w — А да

Eh Eh 3

+----- т" ( кп +ц к о) w , Ж. =-------т" (1 — ц 2 )^ а ^р7 р 12(1 — ц 2 )

ц д w

А да

— к 2 w

к р д к р д w к 2 к ( к а — к р ) д В 9 w

А 2 да да а р А2 В да да

к a w —

J- 9Al 9 w А 2 да да

— как р2 w

Eh

+ — h— (ц к а + к р ) w .

(1 — ц)

В (10)–(12) Q α – поперечная сила, а в (13)–(16) w = w (а) - функция прогиба. Обозначения: E - модуль Юнга; р. - коэффициент Пуассона; h - толщина стенки оболочки.

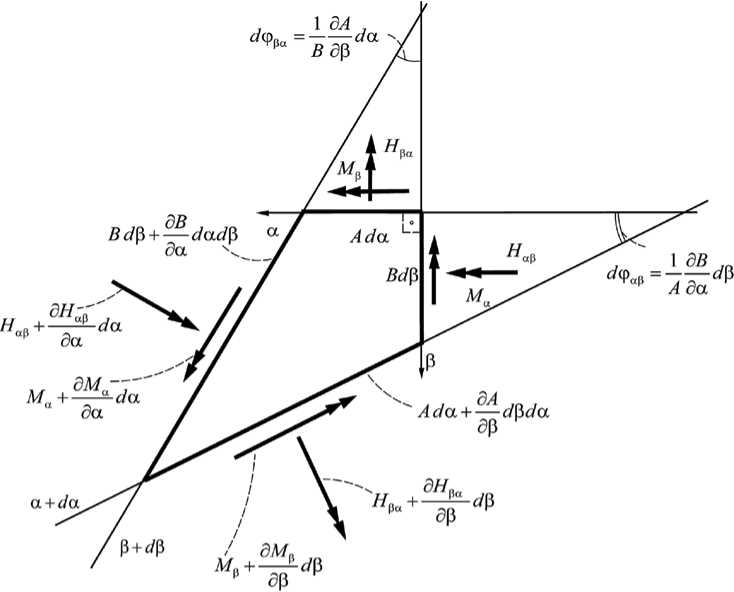

Введем тороидальную систему координат (рис. 3) и определим коэффициенты Ламе:

А = R , В = R +—. (17)

sin “

Выражение (12) после подстановки в него (17) приобретает вид

1 dM a a cos a

Q a=o"^7-- ( M “— M р ). (18)

R d a R sin a ( a + R sin a )

Обратим внимание на знаменатель второго члена (18), где появление sinα в точках α= 0 и α= π обращает поперечную силу в бесконечность.

Поэтому, чтобы исключить такую возможность, второй член в (18) приравняем к нулю. Такие особенности криволинейных координат проявляются в особых точках. Например, в круглых пластинах при интегрировании дифференциального уравнения равновесия постоянная интегрирования, обращающая в бесконечность поперечную силу в ее центре, также исключается [4].

Далее подстановка (18) в (11) дает

1 d Ma Na sin a

^—^ — a-- :--N р— q Y= 0

R 2 d a2 R a + R sin a p Y

Здесь потребовалось опустить производную д В cos a

— = — a 2—, содержащую sin а в знаменате-да sin a ле. Мембранные перемещения существенно мень- ше в сравнении с перемещениями нормальными к поверхности тора, поэтому не будем использовать уравнение (10).

Считая оболочку тонкой, в (13)–(14) уберем выражение в первой квадратной скобке, которая умножается на h 5, а в выражениях (15)-(16) пренебрежем квадратной скобкой при h 3. Тогда

M = Eh3

а 12(1 — ц 2 )

n d 2 w п Bi-тч + B 2 w ;

d а

Eh Eh

N а = 2 B 3 w , N 3 = 2 B 4 w ;

(1 — ц ) (1 — ц )

ц ЕИ3

B 1 =, 1 12(1 — Ц 2 )

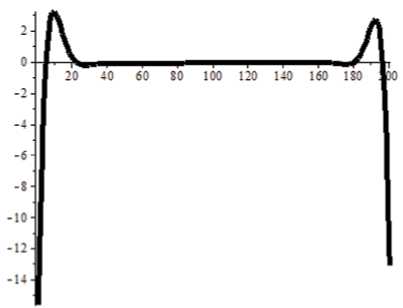

Выводы и результаты. Результаты расчета приведены на рис. 5–7. Дуга ABC верхней части тора показана распрямленной с конечно-разностной сеткой 200 узлов. Эпюра изгибающего момента М a изображена на рис. 5. В точках А и С проявляется краевой эффект. На удалении от краев и в окрестности точки В обнаруживается практически безмоментное состояние.

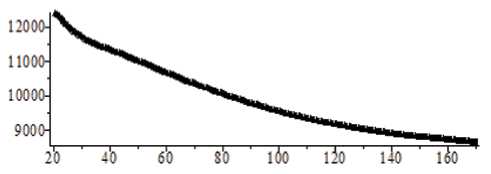

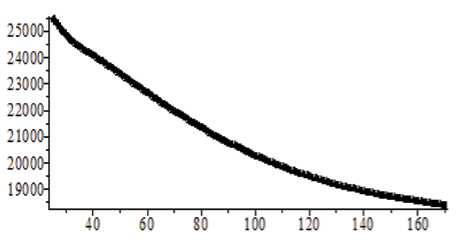

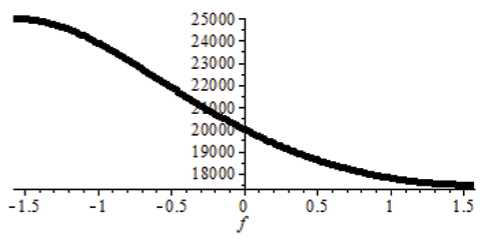

Приведем вычисленные по формулам (21) мембранные силы N a (рис. 6) и N в (рис. 7). В области, удаленной от краев, решения ожидаемые. Уравнение равновесия Лапласа для тора дает гра- , qR ( 2 a + R sin а )

фик усилия Nа =--2, который при- а 2 (a + R sin а)

веден на рис. 8. В точке В наблюдаем совпадение

Eh 3 ц a

12(1 — ц2) R 2( a + R sin а)’

B 3 =

Eh a + (1 + ц) R sin а (1 — ц2) R ( a + R sin а) ’

B 4 =

Eh ц a + (1 + ц) R sin а (1 — ц2) R ( a + R sin а)

Пренебрежение в N α и N β членами при h 3 определяет, что в (21) эти усилия зависят не от производных функций прогибов, а только от функции прогиба. Подставив (20) и (21) в (19), получаем дифференциальное уравнение равновесия со старшей производной четвертого порядка.

Для численного решения задачи о деформировании тора преобразуем полученное дифференциальное уравнение в интегральное уравнение

Рис. 3. Фрагмент тора в системе координат

s 2

J B 1

s 1 _

d2w d28w _ dw d§w ( B n ^ о , —2--— + B2--+1 — + B4 I w§ w ds + ds2 ds2 ds ds I R J

+

d 3 w d 2 w d § w dw _

B1—3- § w + B1—2--+ B 2 —§ w + ds ds ds ds

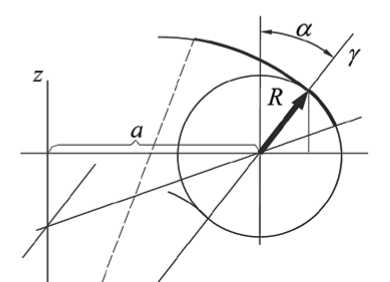

Рис. 4. Сечение тороидального бака, подкрепленного ребрами

+ B 4 w § w

s 1

s 2

— J q Y§ wds = 0.

s 1

В (22) оператор δ – оператор варьирования. Интегралы удобно вычислять по дуге s ( s = R a). Причем da = ds / R , d2M J d a2 = R 2( d 2 M J ds 2).

Составлена программа расчета тора вариационно-разностным методом [5], реализующая уравнение (22).

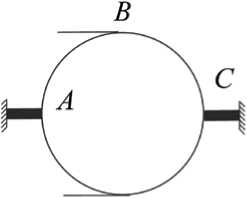

Расчет. Рассмотрим торовый бак, поперечное сечение которого изобразим на рис. 4. Бак закреплен по внутренней стороне (точка А ) и вдоль внешней кромки (точка С ). Верхняя часть тора обозначена точкой В . Примем R = 0,2 м, a = 3 R . Толщина стенки h = 5·10–3 м. Модуль Юнга E = 2·1011 Па; коэффициент Пуассона μ = 0,25.

Рис. 5. Эпюра изгибающего момента M α

результатов. На обоих графиках усилие одинаково qR и равно 20 000 Н/м. По формуле Nв = —, также полученной для безмоментного состояния, имеем результат 10 000 Н/м. Ровно такое же число Nβ (рис. 7) рассчитано в узле сетки 100.

Рис. 7. Эпюра продольной силы N β

Рис. 6. Эпюра продольной силы N α

Рис. 8. Эпюра продольной силы N а, полученная по безмоментной теории

Список литературы Приложение общей теории оболочек для учета краевого эффекта в тороидальном баке от внутреннего давления

- Авдонин А. С. Прикладные методы расчета оболочек и тонкостенных конструкций. М.: Машиностроение, 1969. 403 с.

- Тимошенко С. П., Гудьер Дж. Теория упругости. М.: Наука, 1975. 576 с.

- Власов В.З. Общая теория оболочек и её приложения в технике. М., Л.: Гостехиздат, 1949. 783 с.

- Ван Цзи-де. Прикладная теория упругости. М.: Физматгиз, 1959. 400 с.

- Васидзу К. Вариационные методы в теории упругости и пластичности: пер. с англ. М.: Мир, 1987. 542 с.

- Биргер И. А., Мавлютов Р. Р. Сопротивление материалов: учеб. пособие. М.: Наука, 1986. 560 с.