Применение аппарата внешней фиксации в артроскопии кистевого сустава: от эксперимента к практике

Автор: Гречухин Д.А., Дубров В.Э., Брижань Л.К., Пиманчев О.В., Давыдов Д.В., Губайдуллина Г.Ф.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4-2 т.17, 2022 года.

Бесплатный доступ

Обоснование: Переломы дистального метаэпифиза лучевой кости (ДМЭЛК) занимают ведущее место в структуре переломов верхней конечности. Наиболее информативный контроль репозиции отломков при внутрисуставных переломах доступен при артроскопии лучезапястного сустава, которая проводится в условиях дистракции. Существующие дистракционные устройства затрудняют рентген-контроль стояния отломков после остеосинтеза волярной пластиной, в связи с чем предложена методика дистракции кистевого сустава в аппарате внешней фиксации (АВФ). Цель: Оценить изменения взаимоотношений топографоанатомических элементов кистевого сустава в условиях АВФ, а также изучение влияние этих изменений на проведение артроскопии. Материалы и методы: Исследование проводилось на кадаверных верхних конечностях (n = 16). До выполнения манипуляций измеряли расстояние от стандартных артроскопических портов до основных анатомических структур (например, чувствительные ветви n.radialis и n.ulnaris). После этого кистевой сустав подвергали дистракции в АВФ и повторно измеряли расстояния. Результаты: От порта 1–2 среднее расстояние до дорсальной и волярной веточек n.radialis составило 3±1,4 мм и 4±2,3 мм, соответственно. A.radialis располагалась в 3,4±1,7 мм. После монтажа АВФ расстояние до ближайшей поверхностной ветви n.radialis не изменилось: 3±1,9 мм, p = 0,98. От порта 3–4 до чувствительных ветвей n.radialis расстояние составило 14±4,5 мм, а до a.radialis — 25±3,7 мм. Расстояние от порта 4–5 до дорсальной ветви n.ulnaris составило 58±14 мм. В связи с этим измерение расстояния от портов 3–4 и 4–5 после монтажа АВФ не производилось. Наименьшее расстояние до чувствительных нервов отмечено при использовании порта 6R (2±1,6 мм), которое не изменялось при дистракции в условиях АВФ (2±1,8 мм; p = 0,93). Обсуждение: Наиболее «опасными» (т.е. теми, при использовании которых максимальный риск повреждения анатомических структур) оказались порты 1–2 и 6R. Порт 1–2 уже описан в литературе как наиболее близкий к поверхностной ветви n.radialis при кадаверном эксперименте. Однако порт 6R считается в литературе «безопасным», что не нашло подтверждения в нашем эксперименте. Наиболее «безопасными» портами (т.е. теми, при использовании которых минимальный риск повреждения анатомических структур) оказались порты 3–4 и 4–5, поскольку расстояние до артерий и нервов составило более 1 см по всех измерениях. Учитывая безопасность метода, было предложено внедрение в практику, что подтверждается клиническим наблюдением. Заключение: В исследовании продемонстрирована безопасность выполнения артроскопии в условиях АВФ. Предложенная методика не влияла на взаимное расположение анатомических структур кистевого сустава и не приводила к увеличению риска их повреждения в ходе артроскопии. Клиническое наблюдение позволило оценить возможность практического применения предложенной методики.

Переломы дистального метаэпифиза лучевой кости, переломы ДМЭЛК, артроскопия, кадаверный эксперимент, аппарат внешей фиксации

Короткий адрес: https://sciup.org/140300762

IDR: 140300762 | DOI: 10.25881/20728255_2022_17_4_2_41

Текст научной статьи Применение аппарата внешней фиксации в артроскопии кистевого сустава: от эксперимента к практике

Наиболее распространенными переломами верхней конечности являются переломы дистального метаэпифиза лучевой кости (ДМЭЛК), занимая от 8 до 17% от всех мышечно-скелетных повреждений по разным литературным данным [1; 2]. Несмотря на большую распространенность, на сегодня нет четкого консенсуса ведения таких пациентов: большая часть пациентов получает консервативную терапию с гипсовой иммобилизацией [3]. Однако стоит помнить о том, что консервативное ведение не всегда позволяет достичь удовлетворительных функциональных результатов: так, при оскольчатом внутрисуставном характере перелома, особенно со вторичным смещением отломков, практически невозможно достичь их адекватной репозиции. Неполноценная репозиция и, как следствие, сращение со смещением зачастую приводит к последующему нарушению функции конечности [3]. По данным литературы можно сделать вывод о том, что наилучшая репозиция отломков достигается при остеосинтезе волярными пластинами. Анатомичная репозиция критически важна, так как сохранение смещения внутрисуставных отломков более 1 мм приводит к развитию посттравматического артроза [4]. Применение волярных блокируемых пластин более предпочтительно, чем использование аппарата внешней фиксации (АВФ), так как возможна более жесткая фиксация, что сводит к минимуму смещение внутрисуставных отломков.

Крайне важной является адекватная визуализация суставной поверхности, которая может достигаться только при применении артроскопии или артротомии. Последняя является крайне инвазивным методом, и сама по себе может приводить к развитию контрактур и всегда повреждает связочный аппарат кистевого сустава. Артроскопия является менее инвазивным способом, позволяет достичь адекватной визуализации [4]. Несмотря на очевидные преимущества артроскопического сопровождения при остеосинтезе переломов ДМЭЛК, существуют и ограничения, которые затрудняют применение волярных пластин [5; 6]. Это объясняется тем, что для выполнения артроскопии необходимо тракционное воздействие, а существующие устройства «подвешивают» кисть и предплечье за пальцы, что усложняет проведение остеосинтеза (в особенности под контролем электроннооптического образователя (ЭОП) [7].

Учитывая простоту и распространенность спицевого АВФ Илизарова, накопленный положительный опыт его применения, была предложена экспериментальная методика артроскопии кистевого сустава (КС) в условиях его тракции в АВФ. После экспериментального обоснования безопасности и эффективности данной методики целесообразно ее поэтапное внедрение в клиническую практику.

Целью экспериментального исследования стала оценка изменения взаимоотношений топографоанатомических элементов КС в условиях АФВ, а также изучение влияние этих изменений на проведение артроскопии.

Материалы и методы

Проведение экспериментального исследования одобрено на заседании независимого комитета по этике ГБУЗ «Московский клинический научно-практический центр имени А.С. Логинова» ДЗМ (протокол №2/2013 от 01.02.2013). Исследование проводилось на кадаверных верхних конечностях (n = 16), при этом биологическая смерть могла наступить не ранее 3 суток от момента проведения эксперимента.

В процессе исследования применяли различные методы: препарирование, морфометрический, видеоэн-доскопический эксперимент с формированием артроскопических портов.

Средний возраст умерших составил 65,4±4,5 года (разброс 58–71). Согласно медицинской документации, ни у кого из них не было ранее переломов ДМЭЛК или каких-либо хирургических вмешательств в области верхней конечности. Все исследованные тела были нормостенического телосложения.

На первом этапе осуществляли препарирование тыльной поверхности области лучезапястного сустава от дистального ряда костей запястья до верхней трети предплечья, выкраивали U-образный кожно-фасциальный лоскут. При этом обнажались не только элементы КС, но и костно-фиброзные каналы-компартменты, расположенные между «перегородками» собственной фасции задней поверхности запястья (удерживателя сухожилий разгибателей запястья) и тыльной поверхности локтевой и лучевой костей.

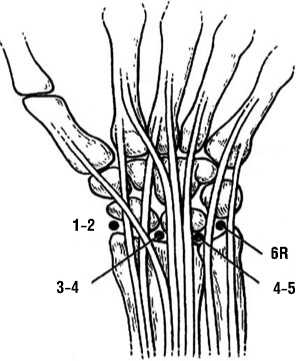

Как правило, артроскопический доступ осуществляли через стандартные порты 1–2, 3–4, 4–5 и 6R, которые представлены на рисунке 1 (адаптировано из [8]).

Артроскопию проводили с отведением плеча до прямого угла и сгибанием в локте до 90°, при этом запястье находилось в нейтральном положении. После фиксации кисти к АВФ на коже помечали топографо-анатомические

Рис. 1. Стандартные порты, использующиеся при артроскопии кистевого сустава (адаптировано из [8]).

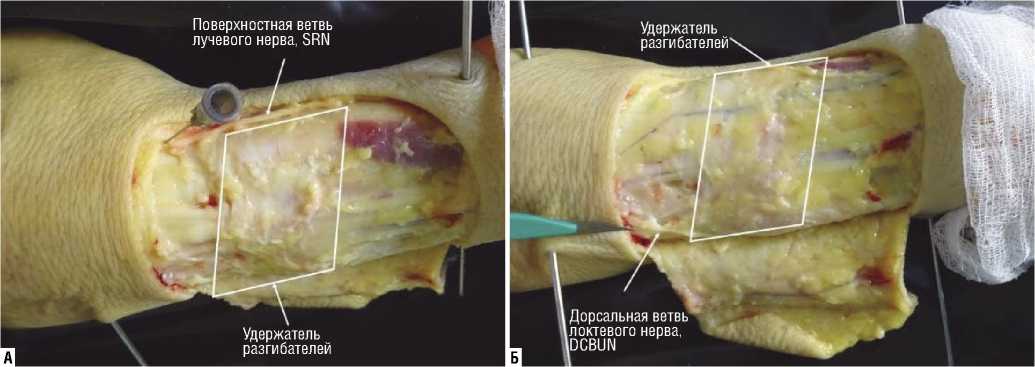

Рис. 2. Расположение: А — поверхностной; Б — дорсальной ветви n.radialis.

большого пальца

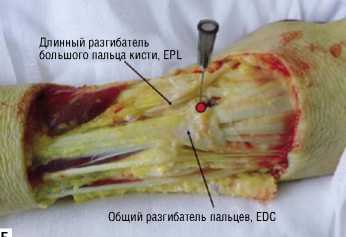

Рис. 3. Расположение артроскопических портов: А — 1–2; Б — 3–4; В – 6R.

ориентиры сухожилий разгибателей, бугорка Листера и других костных образований [9]. После отделения кожного лоскута и обнажения области лучезапястного сустава намечали расположение каждого дорсального артроскопического порта и измеряли расстояние от каждого порта до наиболее значимых анатомических структур, т.е. требующих особого внимания при формировании портов. К ним относят не только основные крупные артерии и нервы (например, nervus (n.) ulnaris, n.medianus, arteria (a.) radialis, a.ulnaris), но и чувствительные нервные ветви: ладонная и дорсальная ветвь чувствительной кожной ветви n.radialis и дорсальная ветвь n.ulnaris (Рис. 2).

Также изучали расстояние от портов до сухожилий abductor pollicis longus (APL), extensor pollicis brevis (EPB), extensor carpi radialis brevis (ECRB) и extensor carpi radialis longus (ECRL) (Рис. 3).

После всех измерений кистевой сустав фиксировали в АВФ, который представлял собой два полукольца аппарата Илизарова (d до 15 см), соединенных резьбовыми стержнями и смонтированных на двух параллельно расположенных спицах.

Статистический анализ проводили при помощи стандартных методов описательной статистики и непараметрическим U-критерием Манна-Уитни для сравнения двух независимых выборок в программе Jamovi v.2.2.2.

Результаты

Среднее расстояние от места формирования порта 1–2 до дорсальной и волярной ветвей n.radialis составило 3±1,4 мм и 4±2,3 мм, соответственно. A.radialis располагалась в среднем в 3,4±1,7 мм от места формирования порта 1–2. Расстояние до сухожилий APL и EPB составило 4,5±0,86 мм, до ECRB и ECRL — 4,0±0,74 мм. После монтажа АВФ расстояние до ближайшей поверхностной ветви n.radialis не изменилось: 3±1,9 мм, p = 0,98 (здесь и далее сравнение до и после наложения АВФ). Расстояния до сухожилий APL и EPB после тракции в АВФ составило 4,0±0,66 мм, а до ECRB и ECRL — 4,2±0,53 мм. Расстояние от 3 до 4 компартмента составило 8,0±0,44 мм до наложения АФВ и 6,2±0,86 мм после него (p = 0,25).

Чувствительные ветки n.radialis располагаются на достаточном расстоянии от порта 3–4, что обеспечивает безопасность при выполнении артроскопии: среднее расстояние составило 14±4,5 мм. При этом среднее расстояние до a.radialis от порта 3–4 достигает 25 мм±3,7 мм. При использовании порта 4–5 риск травмирования чувствительных ветвей n.radialis невелик: дорсальная кожная ветвь n.ulnaris отходит на расстоянии около 58±14 мм.

Учитывая, что во всех наблюдениях расстояние от портов 3–4 и 4–5 до анатомических структур составило более 1 см, его измерение после наложения АВФ не осу-

ществлялось, поскольку порт был признан «безопасным» с точки зрения риска повреждения нервов и/или сосудов и/или сухожилий.

Наименьшее расстояния до чувствительных ветвей n.radialis отмечено при использовании порта 6R: среднее расстояние составило 2±1,6 мм. После наложения АВФ среднее расстояние практически не изменилось: 2±1,8 мм (p = 0,93).

Обсуждение

Ранее в литературе уже были описаны топографоанатомические исследования на кадаверных материалах. Так Shyamalan и соавт. провел эксперимент на 10 трупных конечностях и сравнил полученные результаты с данными пяти наиболее достоверных исследований [10–15]. Наиболее «опасным» авторы признали порт 1–2, что согласуется с полученными результатами в нашем исследовании: он оказался наиболее близким к поверхностной ветви n.radialis, расстояние составило всего 3±1,4 мм. Это связано с тем, что чувствительная ветка n.radialis выходит из-под плечелуче-вой мышцы на 5 см проксимальнее шиловидного отростка лучевой кости и далее делится на дорсальную и волярную ветви на расстоянии в средне 4,6 см от него [15].

При оценке расстояния до сухожилий, нервов или сосудов в нашем исследовании оказалось, что порт 3–4 располагался от них более, чем в 1 см, что позволяет отнести обозначенный порт к «безопасным» для проведения атроскопии, т.е. с минимальным риском повреждения важных структур. Это наблюдение согласуется с данными Shyamalan и соавт., а также Abrams и соавт. [10; 15].

Противоречивой находкой оказалось то, что в нашем исследовании среднее расстояние от порта 6R до чувствительных веточек n.radialis составило 2±1,6 мм, что может с высокой вероятностью приводить к повреждению обозначенных веточек при формировании этого порта. Несмотря на то, что в литературе порт 6R признается одним из самых «безопасных», в нашем исследовании подтверждений этому получено не было. Тыльная ветвь n.ulnaris отходит от него на расстоянии около 5,8 см проксимальнее головки локтевой кости, становится подкожной в 5 см от гороховидной кости, затем косо пересекает головку локтевой кости и делится на несколько ветвей (2–4 ветви), которые обеспечивают кожную чувствительность локтевой части кистевого сустава и IV-V пальцев [10]. В ранее рассматриваемом исследовании Shyamalan и соавт. среднее расстояние от порта 6R до чувствительных веточек составило 8 мм [15].

При наложении АВФ и дистракции кистевого сустава до 4 мм не выявлено значимых изменений топографоанатомических соотношений лучезапястного сустава. Это обусловлено тем, что удерживатель разгибателей фиксирует сухожилия, что препятствует их смещению при внешнем воздействии в условиях АВФ. Подкожные ветви n.radialis и дорсальная ветвь n.ulnaris не меняли своего расположения и риск их повреждения не возрастал, поскольку они растягивались.

Таким образом, использование АВФ позволяет добиться необходимой для выполнения артроскопии дистракции без применения дополнительного оборудования, а также не изменяет топографоанатомические взаимоотношения в КС. При этом АВФ может обеспечить управляемую тракцию, устранить грубое смещение костных отломков, что способствует более адекватной репозиции. Принимая во внимание полученные данные, мы внедрили изучаемую методики в клиническую практику.

Клиническое наблюдение

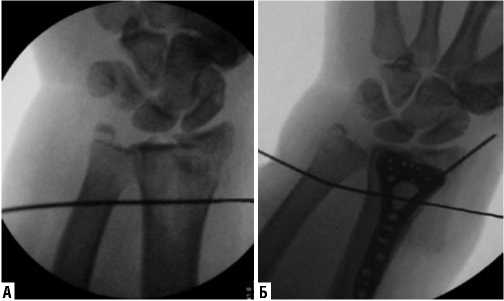

Пациент 35 лет поступил в приемное отделение по поводу закрытого внутрисуставного перелома ДМЭЛК с вывихом кисти, переломом шиловидного отростка лучевой кости справа (тип 21В1 по АО/ASIF). Время от получения травмы до поступления в стационар составило около 3 часов. Рентгенограммы пациента при поступлении отражены на рисунке 4.

При поступлении пациенту наложили АВФ на предплечье-кисть и обеспечили дистракцию под контролем ЭОП, что позволило устранить вывих и грубое смещение отломков при адекватном и безопасном расширении суставной щели (на Рис. 5А представлена рентгенограмма после монтажа АВФ).

Через 72 часа пациенту была выполнена артроскопия, во время которой выявлен гемартроз, разволокнение и повреждение (без разрыва) треугольного фиброзно-хрящевого комплекса. Пациенту был выполнен дебридмент, а отломок шиловидного отростка лучевой кости был фиксирован провизорной спицей Киршнера, после чего провели остеосинтез волярной пластиной (интраоперационная рентгенограмма в прямой проекции представлена на Рис. 5Б). При контрольной артроскопии положение установленных винтов было правильным, они не выступали в полость сустава.

Рис. 4. Рентгенограммы кистевого сустава пациента при поступлении в приемное отделение.

Рис. 5. Рентгенограмма кистевого сустава пациента: А — после монтажа АВФ; Б — интраоперационно (отломок шиловидного отростка лучевой кости фиксирован спицей Киршнера).

Восстановление функции кисти оценили через 3, 6 и 12 месяцев. Уже через 3 месяца отмечено наилучшее восстановление функции сгибания в кистевом суставе (75,8% от здоровой конечности), функция разгибания восстанавливалась несколько медленнее (65,0% от здоровой конечности через 3 месяца). Через 12 месяцев после операции пациент смог вернуться к привычному для профессионального спортсмена образу жизни.

Заключение

Таким образом, доказана безопасность выполнения артроскопии в условиях АВФ. Предложенная методика не влияла на взаимное расположение анатомических структур кистевого сустава и не приводила к увеличению риска их повреждения в ходе артроскопии. Клиническое наблюдение позволило оценить возможность практического применения предложенной методики. В результате проведенного лечения у пациента отмечается восстановление функции кисти, сопоставимое с традиционным методом дистракции, однако, экономическая составляющая и техническая простота делает использование АВФ в качестве тракционного устройства более актуальным.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов (The authors declare no conflict of interest).

Список литературы Применение аппарата внешней фиксации в артроскопии кистевого сустава: от эксперимента к практике

- Bushnell BD, Bynum DK. Malunion of the distal radius. J. Am. Acad. Orthop. Surg. 2007; 15(1): 27-40. doi: 10.5435/00124635-200701000-00004.

- Sander AL, Leiblein M, Sommer K, et al. Epidemiology and treatment of distal radius fractures: current concept based on fracture severity and not on age. Eur J Trauma Emerg Surg. 2020; 46: 585-590. doi: 10.1007/ s00068-018-1023-73.

- Bales JG, Stern PJ. Treatment strategies of distal radius fractures. Hand Clin. 2012; 28(2): 177-84. doi: 10.1016/j.hcl.2012.02.003.

- Augé WK. 2nd, Velázquez PA. The application of indirect reduction techniques in the distal radius: the role of adjuvant arthroscopy. Arthroscopy. 2000; 16(8) :830-835. doi: 10.1053/JARS.2000.17717.

- Ono H, Furuta K, Fujitani R, et al. Distal radius fracture arthroscopic intraarticular displacement measurement after open reduction and internal fixation from a volar approach. Journal of Orthopaedic Science. 2010; 4(15): 502-508. doi: 10.1007/s00776-010-1484-y.

- Seigerman D, Lutsky K, Fletcher D, et al. Complications in the Management of Distal Radius Fractures: How Do We Avoid them? Current Reviews in Musculoskeletal Medicine. 2019; 2(12): 204-212. doi: 10.1007/s12178-019-09544-8.

- Abe Y. Plate presetting and arthroscopic reduction technique (PART) for treatment of distal radius fractures. Handchir Mikrochir Plast Chir. 2014; 46(5): 278-285. doi: 10.1055/s-0034-1387705.

- Gupta R, Bozentka DJ, Osterman AL. Wrist arthroscopy: principles and clinical applications. J Am Acad Orthop Surg. 2001; 9(3): 200-209. doi: 10.5435/00124635-200105000-00006.

- Randelli P, Dejour D. Arthroscopy. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg; 2016: 931-934.

- Abrams RA, Petersen M, Botte MJ. Arthroscopic portals of the wrist: an anatomic study. J Hand Surg Am. 1994; 19(6): 940-4. doi: 10.1016/0363-5023(94)90093-0.

- Auerbach DM, Collins ED, Kunkle KL, et al. The radial sensory nerve. An anatomic study. Clin Orthop Relat Res. 1994; 308: 241-249.

- Bushnell BD, Bynum DK. Malunion of the distal radius. J Am Acad Orthop Surg. 2007; 15(1): 27-40. doi: 10.5435/00124635-200701000-00004.

- Ehlinger M, Rapp E, Cognet JM, et al. Transverse radioulnar branch of the dorsal ulnar nerve: anatomic description and arthroscopic implications from 45 cadaveric dissections. Rev Chir Orthop Reparatrice Appar Mot. 2005; 91(3): 208-214. doi: 10.1016/s0035-1040(05)84306-5.

- Kiliç A, Kale A, Usta A, et al. Anatomic course of the superficial branch of the radial nerve in the wrist and its location in relation to wrist arthroscopy portals: a cadaveric study. Arthroscopy. 2009; 25(11): 1261-4. doi: 10.1016/j.arthro.2009.05.015.

- Shyamalan G, Jordan RW, Kimani PK, et al. Assessment of the structures at risk during wrist arthroscopy: a cadaveric study and systematic review. J Hand Surg Eur Vol. 2016; 41(8): 852-828. doi: 10.1177/1753193416641061.