Применение безрамочной навигации в реконструктивной хирургии средней зоны лица

Автор: Епифанов С.А., Балин В.Н., Германович В.В.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Клинические наблюдения

Статья в выпуске: 1 т.6, 2011 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140187894

IDR: 140187894 | УДК: 617.52-089.844

Текст краткого сообщения Применение безрамочной навигации в реконструктивной хирургии средней зоны лица

УДК: 617.52-089.844

APPLICATION OF FRAMELESS NAVIGATION IN RECONSTRUCTIVE SURGERY OF THE MIDDLE ZONE OF THE FACE

В настоящее время, частота развития посттравматических деформаций после острой черепно-лицевой травмы довольно высока и, по данным ряда авторов, составляет от 19 до 48% от общего количества пациентов с деформациями лицевого скелета [1]. Тяжелая травма средней зоны лица, помимо анатомических и функциональных нарушений, вызывает еще и тяжелую психологическую травму. Несмотря на cвоевременную диагностику и оперативное вмешательство, выполненное в ранние сроки, остается достаточно высокой частота вторичных деформаций средней зоны лица [2].

Большинство челюстно-лицевых хирургов продолжают в настоящее время оперировать в меру своих знаний топографической анатомии и пространственного воображения [3]. Поэтому до сих пор высок риск ошибки точного восстановления анатомических структур скулоорбитального комплекса, что обуславливает актуальность данного исследования.

Цель исследования

Оптимизация методик интраоперационной навигации и оценка их влия- ния на точноть восстановления костных фрагментов, на ближайшие результаты оперативного вмешательства и течение послеоперационного периода.

Материалы и методы исследования

В период с сентября 2009 г. по сентябрь 2010 г. в клинику челюстно-лицевой хирургии Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова, обратилось 86 пациентов c посттравматической деформацией средней зоны лица, из них 58 пациентов (67%) ранее оперированы в других лечебных учреждениях по поводу данной патологии, 69 мужчин и 17 женщин, в возрасте от 18 до 68 лет. Все больные оперированы в Национальном медико-хирургическом центре им. Н.И. Пирогова в период с сентября 2009 по сентябрь 2010 гг. Пациенты разделены на две группы. Первую группу составили 24 больных которые оперированы с использованием безрамочной навигации. Вторую группу составили 62 больных, оперированных традиционным способом.

Предоперационное обследование проводилось в соответствии с принятыми стандартами: лабораторные и инструментальные методы исследования; оценка неврологического и офтальмологического статусов пациентов до и после оперативного вмешательства (Рис. 1).

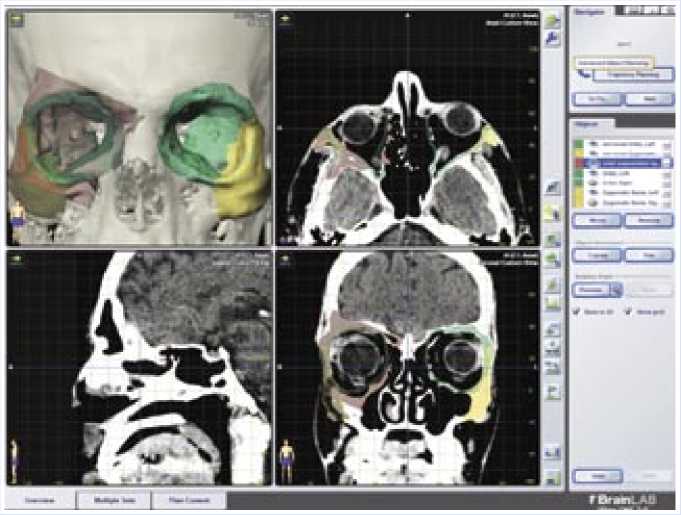

Перед операцией всем больным проводили КТ средней зоны лица с шагом 1 мм (Рис. 2).

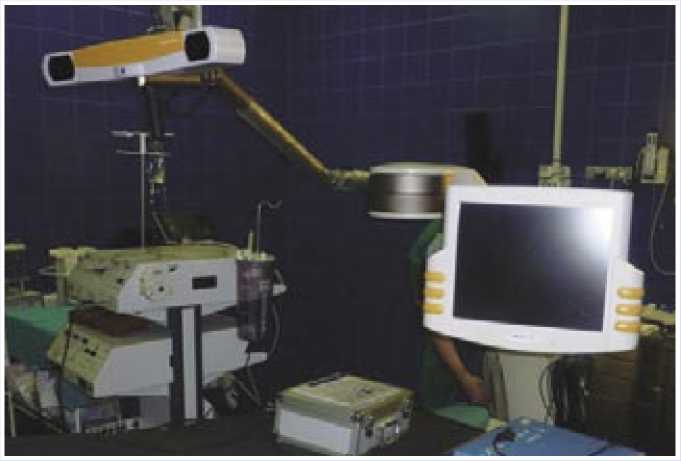

В своем исследовании для проведения оперативного вмешательства использовали систему безрамочной навигации Vector Vision (Brain Lab, Германия) (Рис. 3). Данные КТ переносили в навигационную систему с последующим созданием трехмерной модели головы пациента. После регистрации данных в навигационной системе проводили первый этап навигации – передоперацион-ное планирование, которое заключалось в установке вертуальных точек в области костных фрактур и, при необходимости, производили трехмерное построение области дефекта, при этом оценивали размеры дефекта (Рис. 4).

Рис. 1.

Рис. 2.

После жесткой фиксации головы пациента в скобе Мейфилда, что является обязательным условием для навигации, производится второй этап – интраоперационный.

К скобе Мейфилда прикрепляли инфракрасный датчик «антенну». Важным условием является жесткая связь скобы и датчика, поскольку смещение датчика относительно головы после регистрации

Рис. 3.

Рис. 4.

может привести к искажению интраоперационных данных. Затем проводили регистрацию с помощью активного инфракрасного устройства обратной свази (пойнтер), используя естественные анатомические ориентиры (нижний край глазницы, надбровные дуги, переносица). После регистрации, навигационная система выдает точность соответствия головы пациента и виртуальной модели на дисплее. Средняя погрешность составила 2,2±1,2 мм (допустимое максимальное отклонение, установленное производителем – 5 мм).

Размера доступа к области дефекта оценивали на основании предоперационного планирования по виртуальной модели в навигационной системе.

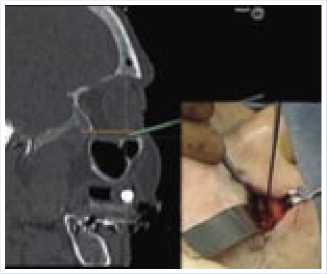

Под контролем данных дисплея навигационной установки в режиме реального времени, используя навигационный инструмент, оценивали область дефекта (при деформации нижней стенки орбиты), по заранее нанесенным меткам итраоперационно изготавливали хирургический шаблон. Выполняли рефрактурау костных фрагментов (Рис. 5).

Рис. 5.

Для замещения дефектов нижней стенки орбиты использовали титановые имплантаты, косные и хрящевые аутотрансплантаты которые моделировали в операционной по хирургическому шаблону (Рис. 6). Для фиксации костных фрагментов использовали титановые минипластины и минивинты.

В зависимости от размера дефекта, его локализации, анатомо-топографического взаимоотношения с функцио-

Рис. 6.

нально важными структурами глазницы выбирали оптимальное расположение имлантата (трансплантата).

В ходе операции исходили из принципа необходимости полного анатомического восстановления стенок орбиты в пределах функционально обоснованных границ, минимизации хирургической травмы, целостности анатомического и функционального состояния артериальных сосудов, венозных коллекторов и нервных стволов.

После фиксациии имплантата (трансплантата), костных фрагментов, оценивали точность соответствия анатомо-функциональных структур скулор-битального комплекса в соответствии с неповрежденной стороной (Рис. 7).

Результаты исследований

Применение интраоперационной навигации дало возможность спланировать хирургический доступ и свести к минимуму размеры кожного разреза.

Безрамочная навигация основанная на предоперационных КТ, позволяет с точностью до 1,2±0,5 мм произвести восстановление костных структур лицевого черепа в соответствии с компьютерной моделью. Однако эти методики не позволяют в достаточной мере оценить степень послеоперационного смещения глазного яблока, что связано с наличием интраоперационного отека, а также с рубцеванием пароорбитальной клетчатки в постоперационном периоде. При оценке офтальмологического статуса у пациентов оперированных с использованием интраоперационной навигации в 100% случаев в раннем постоперационном периоде устранена диплопия, тогда как у пациентов оперированных традиционным способом в 34% явления диплопии частично сохранялись в раннем постоперационном периоде, а у 12% – через 3 месяца поле оперативного лечения.

Выводы

-

1. КТ и компьютерное моделирование, являются высокоинформативными и эффективными методами предоперационного планирования оперативных вмешательств на костном скелете средней зоны лица.

-

2. Применение безрамочной интраоперационной навигации позволяет с высокой точностью производить репозицию смещенных костных фрагментов.

-

3. Применение навигационных систем позволяет сократить общую продолжительность оперативного вмешательства и последующего лечения, снизить затраты связанные с лабораторными этапами изготовления стереолитографических моделей черепа и шаблонов.

-

4. Применение интраоперационной навигационной ситемы позволяет снизить риск развития интра- и постоперационных осложнений и достичь высокого функционального результата.

Список литературы Применение безрамочной навигации в реконструктивной хирургии средней зоны лица

- Безруков В.М., Рабухина Н.А. Деформации лицевого черепа. -М.:МИА, 2005. -С. 180-197.

- Караян А.С. Одномоментное устранение посттравматических дефектов и деформаций скулоно-соглазничного комплекса: Автореферат дис д-ра мед.наук -М, 2008.

- Schmelzeisen R., Schramm A (2002) Computer-assisted reconstruction of the facial skeleton. Arch Facial Plast Surg 2002. -P. 437.