Применение big data для анализа околоземного космического пространства

Автор: Гладышев Анатолий Иванович, Зимовец Алена Игоревна, Нечай Александр Анатольевич, Обухов Александр Валерьевич

Рубрика: Информатика и вычислительная техника

Статья в выпуске: 4, 2020 года.

Бесплатный доступ

Проведен анализ развития космической деятельности иностранных государств, рассмотрена задача распознавания космических объектов, обоснована актуальность проводимого исследования. Поставлена задача распознавания космических объектов с применением технологий Big Data, предложена модель процесса распознавания космических объектов с использованием нейронных сетей и нечеткого вывода.

Нейронные сети, нечеткий вывод, распознавание космических объектов

Короткий адрес: https://sciup.org/148309579

IDR: 148309579 | УДК: 004.658:629.7.058 | DOI: 10.25586/RNU.V9187.20.04.P.127

Текст научной статьи Применение big data для анализа околоземного космического пространства

Анализ космической деятельности стран мира показывает, что еще в начале XXI в. количество запусков РКН за год было почти в 3 раза меньше, чем в 2019 г. (35 запусков, из них 32 успешных в 2000 г. против 102 запусков, из них 97 успешных в 2019 г.) [4]. Следует также помнить, что за один запуск на орбиту может выводиться до нескольких десятков спутников (так, за май – июль 2020 г. в ОКП было насчитано более 300 новых космических объектов, из них более 150 спутников Starlink [6]).

Настолько бурно развивающаяся космическая деятельность влечет за собой необходимость хранить колоссальные объемы информации [9]. Помимо очевидной необходимости хранить информацию о действующих космических аппаратах различного назначения важно иметь информацию о неуправляемых космических объектах – элементах космического мусора [10]. Высокоскоростное движение элементов космического мусора создает опасность столкновения функционирующих аппаратов с пассивными фрагментами [11]. При таких разрушениях может образоваться огромное количество новых фрагментов, образуя облако орбитальных обломков, что, в свою очередь, создает новые угрозы [18].

Технология работы с такими объемами информации называется Big Data («большие данные») [12]. В общем случае «большие данные» – это технологическое направление, связанное с обработкой постоянно растущих массивов данных [17]. Работать с такими объемами информации с помощью обычных программных средств достаточно проблематично. Для Big Data разрабатываются свои алгоритмы, программные комплексы и даже машины [3].

128 в ыпуск 4/2020

Для наблюдения за объектами в околоземном космическом пространстве существует система мониторинга космического пространства, представляющая собой совокупность объектов управления, обработки информации, радиолокационных, оптических и радиотехнических средств наблюдения космических объектов, средств связи и передачи данных, функционально объединенных в единую систему сбора и обработки данных, непрерывного контроля околоземного пространства, оценки космической обстановки и выдачи информации о ней потребителям [2].

Эффективность работы системы мониторинга космического пространства во многом зависит от характеристик каталогов космических объектов [8]. К таким характеристикам можно отнести полноту каталога, достоверность и точность, оперативность обновления. В то же время характеристики каталога определяются параметрами и составом программно-технических средств сбора и обработки информации, средств связи и передачи данных [15].

Современное развитие методов и средств получения информации из космоса дает возможность создать эффективную систему контроля космического пространства для наблюдения различных процессов и явлений в режиме реального времени [14]. В то же время наблюдается низкий уровень первичной и тематической обработки полученных данных, сложность доступа к имеющимся технологиям и накопленной информации, а также проблемы обработки этих данных [19].

Разнообразие и сложность технологий обработки данных нередко не позволяют освоить их в полном объеме в рамках одного источника информации [7]. Требуется взаимодействие с другими источниками данных. Наметившаяся тенденция перехода к распределенной обработке данных через глобальные информационные системы видится решением этих проблем [16].

Классифицируя и идентифицируя тот или иной космический объект (КО), мы можем спрогнозировать его движение, уточнить орбиту, рассчитать продолжительность его нахождения на орбите и оценить степень его опасности как для других КО, так и для космической обстановки в целом [13]. А так как число КО и объемы данных по ним стремительно растут, для решения такой важной задачи необходимо научиться работать с «большими данными» [20].

Постановка задачи распознавания космических объектов

Информация о КО представляет собой многомерный массив координатной и некоординатной информации, представляемый в формате TLE [5]. Космическая деятельность находится на пике своего развития, появляются все новые и новые типы и формы космических аппаратов, материалы, из которых они изготавливаются; все это ведет к расширению существующих классификационных признаков. Процесс обработки массивов информации о космических объектах становится все более трудоемким.

Для классификации таких объемов сложной разнородной информации целесообразно использовать технологию кластеризации. Кластерный анализ позволяет рассматривать достаточно большой объем информации и резко сокращать, сжимать большие массивы информации, делать их компактными и наглядными [1]. Задача кластеризации состоит в разделении исследуемого множества объектов на группы «похожих» объектов, называ-

Гладышев А.И. и др. Применение Big Data для анализа... 129

емых кластерами. От обычной классификации кластеризация отличается возможностью отнесения объектов к заранее неопределенным классам. Определение кластеров и разбиение по ним объектов данных выражается в итоговой модели данных, которая является решением задачи кластеризации.

Общий подход к решению задачи кластеризации стал возможен после развития Л. Заде теории нечетких множеств. В рамках данного подхода удается формализовать качественные понятия, неопределенность, присущую реальным данным и процессам. Нечеткость может применяться как в представлении данных, так и в описании их взаимосвязи.

Таким образом, формально задачу распознавания КО можно сформулировать следующим образом.

Дано множество космических объектов K , каждый из которых представлен набором характеристик. Требуется построить множество кластеров N и отображение F множества K на множество N :

F : K ® N, где F – модель данных, являющаяся решением задачи.

Множество K определяется следующим образом:

K = { k i,k 2, ...,ki } , где ki – исследуемый КО.

В таблице приведен пример набора данных для характеристики классификации КО.

Набор данных для классификации КО

|

Период |

Долгота восх. угла |

Апогей |

Перигей |

Тип КА |

|

92,5935 |

86,39 |

777 |

779 |

Iridium |

|

91,2349 |

45,26 |

651 |

1260 |

F/DEB |

|

170,987 |

7,95 |

472 |

34766 |

F/DEB |

|

91,4683 |

99,07 |

736 |

824 |

F/DEB |

|

92,5944 |

98,72 |

787 |

790 |

F/DEB |

|

119,326 |

86,4 |

776 |

779 |

Iridium |

|

99,0578 |

22,41 |

9154 |

36161 |

F/DEB |

|

96,1496 |

90,3 |

1246 |

1301 |

F/DEB |

|

103,993 |

22,39 |

8679 |

36460 |

F/DEB |

|

93,7549 |

87,8 |

1023 |

1052 |

OneWeb |

|

104,975 |

87,78 |

987 |

1015 |

OneWeb |

|

718,157 |

87,77 |

987 |

1014 |

OneWeb |

|

1437,62 |

486 |

94,3 |

53 |

Starlink |

В общем случае каждый из классифицируемых объектов обладает набором параметров: k i = { m 1 ,m 2 ,..., m^ } •

Каждая переменная может принимать значения из некоторого множества:

-

m , { J ; , J ,••• } •

130 в ыпуск 4/2020

Задача кластеризации состоит в построении множества

N ={ n 1,n 2, ..., Пк , ..., Пд } , где nk – кластер, содержащий похожие друг на друга объекты из множества K:

-

n, = k., k , k. EK, k EK и dk , k )

k j, p, j , p j, p >

где σ – величина, определяющая меру близости для включения объектов в один кластер; d ( kj , kp ) – мера близости между объектами, называемая расстоянием.

Неотрицательное значение d ( kj , kp ) называется расстоянием между элементами kj и kp , если выполняются следующие условия:

-

1) d ( kj , kp ) ≥ 0 для всех kj и kp ;

-

2) d ( kj , kp ) = 0 тогда и только тогда, когда kj = kp ;

-

3) d ( kj , kp ) = d ( kp , kj );

-

4) d ( kj , kp ) = d ( kj , kr ) + d ( kr , kp ).

Если расстояние d ( kj , kp ) меньше некоторого значения σ, то говорят, что элементы отличны друг от друга и помещаются в один кластер. В противном случае говорят, что элементы отличны друг от друга и их помещают в разные кластеры.

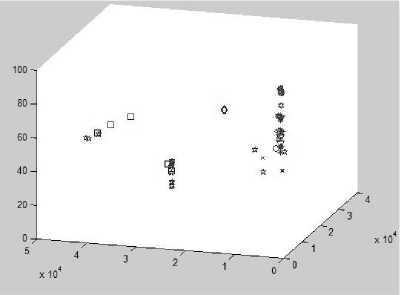

Результатом кластерного анализа является набор кластеров, содержащий элементы исходного множества. Такая модель должна описывать как сами кластеры, так и принадлежность объекта к одному из них. Моделирование кластеризации с данными из таблицы представлено в виде диаграммы на рисунке 1. Для наглядности представления выбраны параметры «долгота восходящего угла», «перигей» и «апогей».

Рис. 1. Результаты кластеризации

Модель распознавания космических объектов на основе технологии больших данных

Задача классификации, поставленная в таком виде, является предсказательной (predictive) задачей. Процесс ее решения состоит из двух этапов. На первом этапе на основании набора данных с известными результатами из частных каталогов средств распознавания строится модель. На втором этапе модель используется для предсказания результата на основании новых наборов данных.

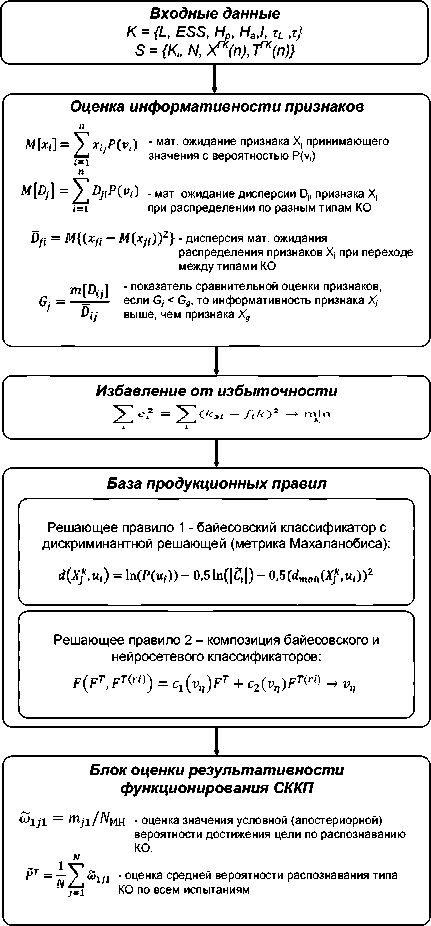

Предлагаемая модель распознавания представлена на рисунке 2.

Гладышев А.И. и др. Применение Big Data для анализа... 131

Рис. 2. Модель распознавания КА

В предложенной модели алгоритм обработки Big Data реализован посредством искусственных нейронных сетей и нечеткой логики (блок базы продукционных правил). Нечеткая логика в данном случае обеспечивает механизм логического вывода, а вычислительные нейронные сети обладают такими преимуществами, как обучение, адаптация, отказоустойчивость, параллелизм и обобщение. Обучающие методы нейронных сетей автоматизируют процесс описания знаний, существенно сокращая время разработки и затраты на получение данных функций.

132 в ыпуск 4/2020

Заключение

В статье рассмотрены задачи, поставленные перед системой контроля космического пространства, модель распознавания космических объектов и структура нечеткой нейронной сети, предложенной для решения поставленной задачи. Проведено сравнение алгоритмов нечеткого вывода, представлены базы правил и пример построения функции принадлежности.

Список литературы Применение big data для анализа околоземного космического пространства

- Анализ данных и процессов / А.А. Баргесян и др. 3-е изд., перераб. и доп. СПб.: БХВ-Петербург, 2009. 512 с.

- Бирюкова Д.Р. Космическая политика как один из механизмов обеспечения стратегических интересов России // Постсоветские исследования. 2018. Т. 1, № 7. С. 679-689.

- Борисов А.А., Краснов С.А., Нечай А.А. Технология блокчейн и проблемы ее применения в различных информационных системах // Вестник Российского нового университета. Серия "Сложные системы: модели, анализ и управление". 2018. Вып. 2. С. 63-67.

- Железняков А.Б. Космическая деятельность стран мира в 2019 году // Инновации. 2020. № 1 (255). С. 27-33.

- Зимовец А.И., Хомоненко А.Д. Обоснование выбора модели хранения данных для системы мониторинга космического пространства // Автоматика на транспорте. 2019. Т. 5, № 2. С. 221-232.