Применение биопластического материала при хронических язвах стоп у пациентов с сахарным диабетом

Автор: Кривощеков Евгений Петрович, Аляпышев Григорий Сергеевич, Посеряев Александр Валентинович, Ельшин Евгений Борисович

Журнал: Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье @vestnik-reaviz

Рубрика: Клиническая медицина

Статья в выпуске: 3 (45), 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен опыт применения биопластического материала G-derm в лечении хронических язв при нейропатической форме синдрома диабетической стопы III - IV степени по Wagner. Исследование проведено у 64 пациентов. В группу сравнения вошли 33 больных, которым проводилось лечение по общепринятой методике с применением гидроколлоидных повязок. У пациентов основной группы, которая состояла из 31 человека, помимо стандартного лечения использовали биопластический материал G-derm. Состояние испытуемых оценивали в динамике на 1-е, 10-е, 30-е, 45-е сутки от начала лечения. Применение биопластического материала у пациентов с синдромом диабетической стопы приводило через 45 суток к значительному сокращению площади и глубины раны. Также, при лечении пациентов применялось разработанное нами устройство, которые ускоряет процесс измерения площади и глубины хронической раны. Кроме этого, при лечении больных из основной группы использовались разработанные нами устройства для проведения перевязок. Они обеспечили хорошее прилегание биопластического материала к раневой поверхности, а также снизили время и трудозатраты во время проведения перевязок.

Биопластический материал, сахарный диабет, синдром диабетической стопы, трофическая язва

Короткий адрес: https://sciup.org/143172365

IDR: 143172365 | УДК: 617.586.1

Текст научной статьи Применение биопластического материала при хронических язвах стоп у пациентов с сахарным диабетом

Распространенность сахарного диабета (СД) в мире растет быстрыми темпами. В мире СД страдают 6-8 % взрослого населения планеты. В среднем каждые 10-15 лет число больных СД удваивается. Всемирная организация здравоохранения прогнозирует, что к 2030 г. диабет будет занимать седьмое место среди причин смертности. СД 2-го типа встречается в 90-95 % случаев, СД 1-го типа - в 5-10 %. В РФ зарегистрировано 4,35 миллионов больных или 3 % населения [1]. В то же время, по данным исследования NATION, почти половина пациентов с СД 2-го типа не знают о своем заболевании.

Синдром диабетической стопы (СДС) является распространенным осложнением сахарного диабета [2]. СДС представляет собой сочетание патологических изменений стоп в виде трофических язв с поражением кожи и мягких тканей, в тяжелых случаях -костей и суставов; гнойно-некротических процессов; специфических изменений периферических нервов; поражения сосудистой стенки. Одной из важных проблем СДС является инвалидизация, которая обусловлена либо ампутацией конечности, либо обширным гнойно-некротическим процессом. Практически в 90 % случаев ампутации предшествуют длительно незаживающие язвы конечности [3].

Лечение хронических ран стопы на фоне нейропатической формы СДС является актуальной проблемой [4]. Несмотря на то, что этиология и патогенез СДС хорошо изучены, и появились новые методы профилактики и лечения, - снижения числа пациентов с раневыми дефектами на фоне СДС не наблюдается.

Наряду с основными методами лечения к важным вспомогательным методам относится применение коллагенсодержащих препаратов [5]. Имеется возможность восстановления поврежденных тканей с помощью коллагенсодержащих биопластиче-ских материалов, способных имитировать свойства замещаемых биологических структур [6]. Особенность данных материалов заключается в способности к биодеградации и включению в метаболизм клеток организма [7]. В ряде исследований было показано, что применение гиалуроновой кислоты в хирургии открывает новые перспективы для разработки новых методов органоспецифической регенерации [8]. Убедительные результаты были получены при лечении дефектов покровных тканей, вызванных различными повреждениями, в частности при ожогах и травмах [9].

Учитывая описанный положительный опыт решено применить гистоэквива-лентбиопластический материал G-derm в лечении пациентов с хроническими ранами на фоне нейропатической формы СДС.

Цель: улучшить результаты лечения пациентов с хроническими ранами на фоне нейропатической формы СДС Wagner III-IV ст. путем использования биопластического материала G-derm. Ввести в клиническую практику устройство, которое позволяет объективно оценить площадь и глубину раны. Внедрить в практику устройства, позволяющие повысить удобство перевязок хронических ран на стопе.

Материалы и методы

В исследование было включено 64 пациента, которые проходили стационарное лечение на базе Ульяновской областной клинической больницы в период с декабря 2017 г. по март 2019 г. Критерии включения: возраст от 18 до 80 лет, наличие СД 2-го типа, нейропатической формы СДС с III и IV степенью поражения по классификации Wagner. Критериями исключения были: наличие анаэробной инфекции в ране, декомпенсация СД и соматических заболеваний, ишемическая форма СДС, активная онкопатология.

Возраст пациентов был от 35 до 75 лет (средний возраст составил 64,2 ± 5,2 года; медиана 65 лет). Среди испытуемых было 34 (53,2 %) женщины и 30 (46,8 %) мужчин. Стаж СД составлял от 5 до 30 лет, в среднем 10,2 ± 2,2 года. Среди исследуемых стадию поражения Wagner III имели 45 (70,3 %) человек, Wagner IV - 19 (29,7 %) больных. Длительность существования язвенного дефекта варьировала от 6 до 36 месяцев и среднем составила 9,5 месяцев. Среди исследуемых у 52 (81,3 %) в анамнезе была «малая» ампутация на уровне стопы. В среднем длина язвы составляла 7 ± 1,8 см, ширина 4 ± 1,1 см, глубина 0,6 ± 0,2 см, плошадь 17,0 ± 3,9 см2.

Среди испытуемых инсулинотерапию получали 30 (46,9 %) человек, пероральные сахароснижающие препараты - 29 (45,3 %) пациентов, их комбинацию - 4 (6,3 %) больных. На момент начала исследования 1 (1,5 %) пациент не получал сахароснижающую терапию.

Все больные получали основную терапию в соответствии с принятыми алгорита- ми лечения. На начальном этапе всем больным проведена хирургическая обработка, а также «малые» ампутации на стопе при необходимости. Всем пациентам проводилась разгрузка стопы, фармакотерапия и антибиотикотерапия.

Включенные в исследование пациенты были рандомизированы на две группы, сопоставимые по возрастному и половому составу, длительности течения СД, а также по размерам трофических язв. В группу стандартной терапии вошли 33 (51,6 %) пациента, получавших стандартное лечение с применением гидроколлоидных повязок. Основную группу составили 31 (48,4 %) пациент. В данной группе помимо стандартного лечения использовался биопластиче-ский материал G-derm. Исходные размеры хронических язв в обеих группах были статистически однородными.

Состояние больных оценивалось в динамике: на 1-е, 10-е, 30-е, 45-е сутки от начала лечения. Кроме физикального обследования всем пациентам проводилась рентгенография стопы в двух проекциях, микробиологическое исследование отделяемого из раны, а также оценка состояния кровотока в нижних конечностях при помощи ультразвукового дуплексного ангиосканирования. Лабораторные методы исследования включали в себя определение уровня гликированного гемоглобина, а также скрининговые показатели клинического анализа крови. Исходное состояние пациентов представлено в таблице 1.

В контрольной группе проводили измерение площади раны фотопланиметриче-ским способом. Измерение глубины производили при помощи металлической линейки.

В основной группе проводили измерение площади и глубины кожного дефекта при помощи разработанной нами полезной модели «Устройство для измерения площади кожного дефекта и глубины раны» (Патент РФ на полезную модель № 2019104771 от 19.02.2019 г.).

Таблица 1. Характеристика групп больных

|

Характеристика |

Стат, параметр |

Основная (31) |

Контрольная (33) |

Р |

Всего (64) |

|

Пол |

Муж.: п (%) Жен.: п (%) |

15(48,3%) 16(51,7%) |

15(45,5%) 18(54,5%) |

0,495 |

30 (46,8 %) 34 (53,2 %) |

|

Возраст |

Me 25 % / 75 % |

64 58/67 |

66 62/70 |

0,191 |

65 60/69 |

|

Степень поражения Wagner |

III ст.; п (%) IV ст.; п (%) |

23 8 |

22 11 |

0,277 |

45 (70,3 %) 19(29,7%) |

|

Стаж СД |

Me 25 / 75 % q |

11 10/16 |

11 7/12 |

0,234 |

10,2 |

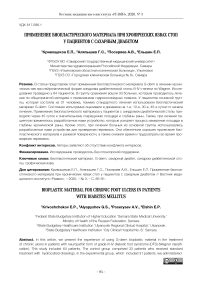

Устройство имеет в своем составе корпус-матрицу и подвижные стержни. Матрица состоит из верхней и нижней пластин, которые имеют 169 отверстий, расположенные в виде квадрата 13х13. Стержни по бокам имеют миллиметровую градуировку и свободно перемещаются по отверстиям сквозь обе пластины матрицы (рис. 1).

Устройство прикладывают к исследуемому кожному дефекту, чтобы стержни покрывали всю его поверхность. Под воздействием силы тяжести часть стержней опускается ниже других, касаясь дна раны. Стержни фиксируются внутри матрицы при помощи винтов. Для измерения площади необходимо подсчитать количество сместившихся стержней (п) и затем рассчитать по формуле S = 17.9хп (мм2). Для оценки глубины раны необходимо измерить насколько сместились стержни.

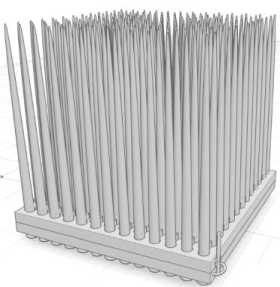

Если хроническая рана располагалась на культе стопы, то для её фиксации у пациентов основной группы использовали разработанную нами повязку (Патент РФ на полезную модель «Фиксирующая повязка на культю стопы» № 2018141153 от 22.11.2018 г.).

Устройство имеет в составе постоянную и сменную части. Постоянная часть состоит из двух тканных лент, опоясывающих культю стопы, одна из которых циркулярно опоясывает культю стопы в области предплюсны, другая - огибает ахиллово сухожилие. При надевании повязки создается тракция, за счет чего производится прочная фиксации сменной части повязки в области раны. Сменная часть устройства представляет собой круглую перфорированную повязку с лепестками, которые расположены по окружности, за счет которых она крепится к постоянной части (рис. 2).

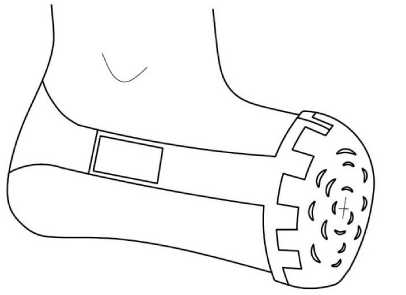

Пациентам основной группы, у которых трофическая язва располагалась на тыле стопы, делали перевязки с применением разработанного нами фиксатора (Патент РФ на полезную модель «Фиксатор повязки на тыле стопы» № 2018141156 от 22.11.2018 г.).

Рис. 1. Устройство для измерения площади кожного дефекта и глубины раны (общий вид)

Устройство содержит постоянную сменную (тыльную) и постоянную (подошвенную) часть. Тыльная часть представляет собой тканную ленту, которая снабжена по краям двумя симметричными скобами, при помощи которых сменная часть крепится к постоян- ной. Подошвенная часть представляет собой прорезиненную тканную ленту. По краям данной ленты имеются застежки-липучки, которые, продеваясь сквозь скобы сменной части, образуют заворот и фиксируют активную повязку на тыле стопы (рис. 3).

Рис. 2. Фиксирующая повязка на культю стопы

Рис. 3. Фиксирующая повязка на культю стопы

Результаты

При проведении измерении площади раны фотопланиметрическим способом было затрачено в среднем 12 ± 4 мин. на одного пациента контрольной группы, а при использовании предложенного нами устройства - 3 ± 1 мин. у больных основной группы. Также, при использовании фото-планиметрического метода невозможно вычислить глубину раны, ее можно оценить лишь приблизительно.

При проведении перевязок пациентов с культей стопы с применением бинтовых повязок в среднем было затрачено 10 ± 4 мин. на одного пациента контрольной группы, а при использовании предложенного нами устройства - 5 ± 2 мин. на одного человека из основной группы. У 3-х пациентов контрольной группы, которым накладывалась обычная бинтовая повязка, отмечалось ее сползание, что потребовало повторных перевязок. Применение предложенного нами устройства позволило значительно улучшить прилегание биопластического материала к раневой поверхности и фиксацию повязки на стопе, а также снизило трудозатраты персонала и кратность выполнения перевязок.

При проведении перевязок пациентов с ранами на тыле стопы с применением бинтовых повязок в среднем было затрачено 14 ± 3 мин. на одного пациента контрольной группы, а при использовании предложенного нами устройства 4 ± 2 мин на одного человека из основной группы. У двух пациентов контрольной группы, которым накладывалась обычная бинтовая повязка, отмечалось ее сползание, что потребовало повторных перевязок. Применение предложенного нами фиксатора позволило значительно улучшить прилегание биопластического материала к раневой поверхности на тыле стопы, а также снизило время и трудозатраты во время проведения перевязок.

При изучении микробного спектра ран на 1-е сутки лечения было выявлено, что в обеих группах имела место смешанная флора: Staphyllococc. aureus 38,8 ± 0,5 %, Staphylococc. epidermidis 24,6 ± 0,4 %, Enterococcus faecalis 16,2 ± 0,3 %, Proteus vulgaris 9,6 ± 0,2 %, Proteus mirabilis 8,6 ± ± 0,3 %, Staphylococc. gallinarum 2,2 ± 0,2 %.

На 45-й день в группе сравнения отмечалась флора: Staphyllococc. aureus 33 %, Staphylococc. epidermidis 12,5 %, флоры нет-54,5 %. В основной группе - микробный спектр значительно лучше: Staphyllococc. aureus 10,7 %, Staphylococc. epidermidis 3,6 %, флоры нет - 85,7 %.

В результате проведенной работы было выявлено, что применение материала G-derm привело к уменьшению размеров трофических язв (табл. 2).

К 45-м суткам установлена значимая разница между группами в отношении площади и глубины раны. Использование био-пластического материала G-derm приводило к значительному уменьшению в 30-дневный срок размеров дефекта как при Wagner III, так и при Wagner IV.

Таблица 2. Динамика глубины и площади раны у пациентов обеих групп

|

Размер |

Группа |

1 -е сутки |

10-е сутки |

30-е сутки |

45-е сутки |

|

Площадь, см2 |

Основная |

18,9 + 4,1 15,6/55,3 |

14,1 ±2,3 10,2/35,2 |

8,2 ±1,7 7,3/15,2 |

4,5 ±1,1 2,3/12,2 |

|

Контрольная |

19,4 ±3,9 16,8/60,1 |

16,1 ±3,2 12,5/40,3 |

12,4 ±2,3 9,5/30,3 |

9,2 ±1,7 7,2/27,2 |

|

|

P |

0,215 |

0,272 |

0,172 |

0,048 |

|

|

Глубина, см |

Основная |

0,8 ± 0,2 0,6/1,1 |

0,4 + 0,1 0,2 /0,7 |

0,3 ±0,1 0,2/0,5 |

0,2 ±0,1 0,1/0,3 |

|

Контрольная |

0,8 ± 0,2 0,6/1,1 |

0,6 ±0,1 0,3/0,8 |

0,5 ±0,1 0,4/0,7 |

0,4 ±0,1 0,3/0,5 |

|

|

Р |

0,212 |

0,368 |

0,211 |

0,052 |

|

Выводы

Полученные в ходе исследования данные доказывают эффективность местного лечения хронических ран у больных с нейропатической формой ОД с использованием биопластического материала G-derm в комплексе со стандартными методами терапии. Также, стоит отметить, что разработанные авторами и успешно внедренные в клиническую практику «Устройство для измерения площади и глубины кожного дефекта», «Фиксирующая повязка на культю стопы», а также «Фиксатор повязки для ран на тыле стопы» доказали свою эффективность.

Список литературы Применение биопластического материала при хронических язвах стоп у пациентов с сахарным диабетом

- Dedov I.I., Shestakova M.V., Vikulova O.K. Epidemiologiya saharnogo diabeta v Rossijskoj Federacii: kliniko-statisticheskij analiz po dannym federal'nogo registra saharnogo diabeta // Saharnyj diabet. - 2017. - № 1. - S. 13-41.

- Korejba K.A., Minabutdinov A.R. Predlozheniya po primeneniyu klassifikacij pri diagnostike sindroma diabeticheskoj stopy v praktike hirurga // Prakticheskaya medicina. - 2016. - № 1. - S. 123-125.

- Comparsiom of trantibial amputations in diabetic patients with and without-stage renal disease / D. K. Wukich, J. Ahn, K.M. Raspovic et al. // Foot ankle Int. - 2017. - № 4. - P. 388-396.

- Application of bioplastic, cellular and biological materials the healing of the wounds / E.P. Krivoshchekov, G.S. Alyapyshev, E.B. Elshin et al. // Sciences of Europe. - 2019. - Vol. 2. - № 35. - P. 37-39.

- Primenenie subtilizinov i biomaterialov v kompleksnom lechenii oslozhnenij sindroma diabeticheskoj stopy / E. P. Krivoshchekov, E.B. El'shin, V.E. Romanov i dr. // Aktual'nye voprosy diagnostiki, lecheniya i profilaktiki sindroma diabeticheskoj stopy: materialy XI Vseross. nauch.-prakt. konfer. - Kazan', 2019. - C. 106-110.

- Taktika lecheniya troficheskih yazv pri nejropaticheskoj forme sindroma diabeticheskoj stopy s primeneniem peroral'nogo fibrinolitika i bioplasticheskih materialov / E.P. Krivoshchekov, E.B. El'shin, V.E. Romanov i dr. // Saharnyj diabet, ego oslozhneniya i hirurgicheskie infekcii: sbornik nauchnyh trudov 4-go Mezhdunar. nauch.-prakt. kongressa. - Moskva, 2019. - S. 44-46.

- The use of modern dressings in the treatment of purulent necrotic wounds of the diabetic foot / G.S. Alyapyshev, E.P. Krivoshchekov, I.I. Gumerov et al. // Polish Science Journal. - 2018. - № 6. - P. 37-40.

- Opyt primeneniya gistoekvivalent-bioplasticheskogo materiala gialuronovoj kisloty v hirurgii / B.G. Stecenko, V.A. Diveev, M.V. Siryakov i dr. // Rany i ranevye infekcii. - 2017. - № 3. - S. 30-35.

- Biohimicheskie podhody k razrabotke biosovmestimyh materialov/ L.R. Rahmatullina, E.S. Barysheva, R.R. Rahmatullin i dr. // Vestnik OGU. - 2009. - № 10. - S. 685-686.