Применение дифракционной квазиоптики миллиметрового диапазона для исследования задач физики взрыва

Автор: Минин В.Ф., Минин И.В., Минин О.В.

Журнал: Компьютерная оптика @computer-optics

Рубрика: Технологии компьютерной оптики

Статья в выпуске: 20, 2000 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14058456

IDR: 14058456

Текст статьи Применение дифракционной квазиоптики миллиметрового диапазона для исследования задач физики взрыва

Экспериментальные исследования в области физики взрыва проводятся в условиях сильных помех, связанных как с самим процессом взрыва, так и влиянием продуктов взрыва на загрязнение окружающей среды и наличием ограниченного пространства собственно взрывной камеры. Одним из информативных параметров в рассматриваемых задачах является скорость движения (смещения) поверхности образца, измерение которой с помощью традиционных методов вряд ли возможно. Поэтому представляется целесообразным использовать для измерений миллиметровых диапазон длин волн. Кроме того, для исключения влияния помех на результаты измерений необходимо обеспечить прием излучения, отраженного от объекта исследований, только из области фокусировки излучения. Этим достигается как повышение чувствительности измерений, так и увеличение отношения сигнал\шум в полезном сигнале.

Практически осуществить схему измерений при сфокусированном облучении объекта зондирующим излучением с автоматическим приемом отраженного излучения только из области фокусировки возможно на основе элементов дифракционной квазиоптики с внеосевым положением фокуса [1]. Разработанная схема экспериментальной установки показана на рис. 1.

Рис.1. Схема эксперимента:

1 – объект исследования, 2 – запуск, 3 – источник излучения, 4 – приемник излучения, 5 – регистрирующее устройство, 6 – блок синхронизации, 7 – оптический блок, 8 – передающая антенна, 9 – приемная антенна, 10 – развязывающее устройство (пластина), 11 – металлический лист, 12 – ударник.

Основная идея, заложенная в данную схему, состоит в использовании двух идентичных дифракционных антенн с внеосевым положением области фокусировки. Излучение от передающей антенны 8 фокусируется на исследуемом объекте 1. Фокус приемной антенны 9 совпадает с фокусом передающей антенны 8 и отраженное из области фокусировки излучение автоматически регистрируется соответствующей аппаратурой. Для юстировки положения области фокусировки излучения по глубине объекта исследования используются частотные свойства таких антенн (зависимость фокусного расстояния от текущей длины волны излучения [1]), при этом в силу выше сказанного, положение области фокусировки излучения от передающей антенны автоматически «отслеживается» приемной антенной. Выбор угла между передающей и приемной антеннами позволяет несколько регулировать размер области фокусировки по продольной координате.

Контроль формы области фокусировки излучения в «поперечном» направлении регистрировался на экране тепловизора. Форма дифракционного пятна показана на рисунке 2.

Рис.2. Форма дифракционного тела в области фокусировки на экране тепловизора.

В качестве объекта исследования 1 использовалось твердое взрывчатое вещество. Поскольку ВВ крайне слабо отражает излучение миллиметрового диапазона, ее поверхность покрывалось металлической пластинкой 11 различной толщины. Для возбуждения детонации ВВ использовался ударник 12, соударяющейся с объектом измерений под различными углами. Ударник формировался с помощью специального кумулятивного заряда, осевая скорость ударника составляла величину порядка скорости детонации ВВ. В процессе взаимодействия ударник «схлопывался» в радиальном направлении относительно своей оси симметрии со скоростью около 0,01-0,02 от осевой скорости.

Регистрировалась динамика движения пластинки 11. Измерения показали, что скорость движения пластинки не соответствует условиям возникновения детонации ВВ в широких пределах из- менения как углов соударения, так и толщин пластинки. В тоже время при использовании ударника с собственной нулевой радиальной скоростью, детонация ВВ имела место.

Для объяснения обнаруженного эффекта рассмотрим кратко физику возбуждения детонации в ВВ ударно-волновым методом.

Согласно принципу Ю.Б.Харитона [2], для завершения энерговыделения в детонационной волне необходимо определенное время, при этом критические условия детонации определяются равенством времени реакции сжатого вещества и времени его бокового разлета. Гипотеза инициирования взрыва в очагах была выдвинута и обоснована Ф.П.Боуденом и А.Д.Иоффе [3] при исследовании возбуждения взрыва конденсированных ВВ механическим ударом. В общих чертах схема ударно-волнового инициирования реакции в негомогенных ВВ представляется следующим образом [4, 5]. Из-за физической неоднородности вещества часть энергии ударного сжатия локализуется в отдельных «горячих точках», что приводит к возбуждению в них экзотермической реакции разложения ВВ. Выделяющееся тепло частично отводится в окружающее очаг вещество, а частично остается в очаге, поднимает его температуру и тем самым ускоряет процесс разложения. Развитие процесса определяется соотношением скоростей тепловыделения экзотермической реакции и теплоотвода в окружающее вещество. При этом если преобладает теплоотвод, а теплопотери пропорциональны площади поверхности очага, то реакция в очаге прекращается. Интуитивно понятно, что с увеличением амплитуды инициирующей ударной волны температура очагов возрастает. Следовательно, за фронтом более сильной УВ образуется большее количество очагов, способных воспламенить окружающее ВВ. И наоборот, снижение интенсивности УВ и времени ее воздействия, например, за счет влияния разгрузки, ведет к уменьшению очагов.

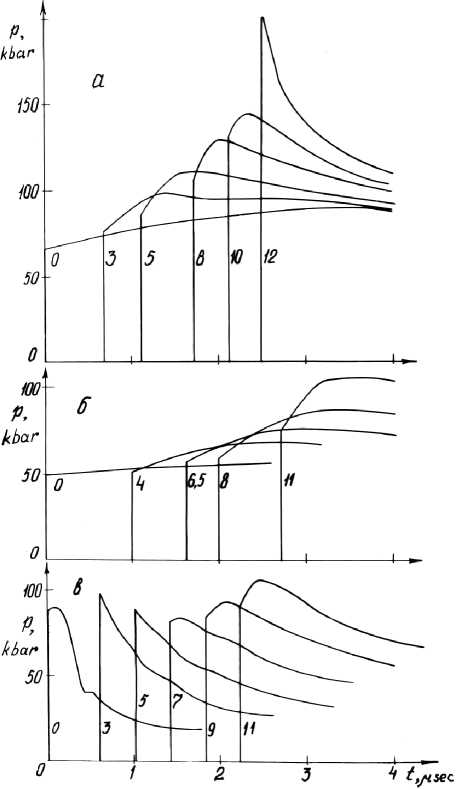

Наличие спектра очагов приводит к тому, что инициирующая УВ переходит в детонационную волну достаточно плавно, без скачков и пересжатий. При этом инициирующей УВ необходимо некоторое время для образования детонационной волны. В качестве примера на рисунке 3 показана эволюция волновых профилей давления в литом тротиле при инициировании детонации импульсами ударного сжатия различной амплитуды и длительности [6]. Развитие процесса взрывчатого превращения приводит к росту давления за скачком и непрерывному усилению УВ вплоть до выхода на детонационный режим. В экспериментах же с коротким импульсом наблюдается усиление УВ до момента начала ее взаимодействия с тыльной разгрузкой, затем – некоторое ее затухание вследствие влияния нагоняющей волны разрежения. При сокращении длительности импульса нагрузки возможно затухание инициирующей УВ до полного прекращения процесса.

Скорость нагрузки на процесс инициирования твердых ВВ также оказывает существенное влияние [7]. Эксперименты показывают, что инициирование реакции подавляется размытием волны сжатия. При этом момент перехода в детонацию (там, где она происходит), существенно задержан по сравнению со случаем инициирования УВ.

Рис. 3. Эволюция профилей давления при инициировании детонации в литом тротиле [6]: а), б) - инициирование УВ с первоначально прямоугольным профилем, в) - удар тонкой пластиной. Указано расстояние от поверхности образца в миллиметрах.

Таким образом, пороговые условия инициирования детонации определяются как интенсивностью УВ, так и пространственно-временными характеристиками всего импульса ударной нагрузки. При этом, поскольку инициирование УВ в ВВ происходит с помощью металлического ударника, длительность импульса нагрузки определяется периодом циркуляции волн в ударнике, поскольку динамическая жесткость металлических ударников значительно превышает динамическую жесткость ВВ и, соответственно, полная разгрузка образца достигается несколькими циркуляциями волн в ударнике.

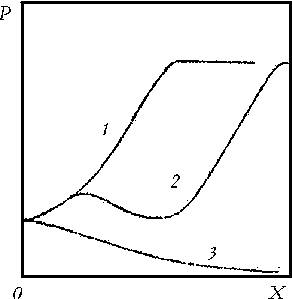

Качественно характер изменения интенсивности УВ в зависимости от длительности воздействия может быть представлен следующим образом (рисунок 4). Короткие импульсы нагрузки затухают, не вызывая заметного взрывного процесса. В импульсах большей длительности выделение энергии в результате взрывчатого превращения компенсирует спад давления в волне разрежения и вызывает усиление УВ вплоть до перехода ее в детонацию.

Рис.4. Качественный характер изменения интенсивности УВ по глубине образца в зависимости от длительности воздействия.

Цифры 1,2,3 соответствуют уменьшению длительности воздействия.

В разное время было предложено несколько критериев для оценки чувствительности ВВ к ударно-волновым воздействиям. Измерения соотношений между амплитудой и длительностью инициирующих импульсов, способных вызвать детонацию, привели к формулировке концепции критической энергии [8]. Смысл этого критерия состоит в том, что предполагается существование некоторой минимальной энергии инициирующего импульса, приходящейся на единицу площади сечения, которую необходимо передать ВВ для возбуждения детона- ции. Аналитическая форма данного критерия представляется в виде:

P i u i A t = const ;

p 2 A t / p 0 D i = const ;

p2 At = const, где Pi - давление в инициирующей УВ, Di - ее скорость, ui - массовая скорость в ВВ при этом давлении, p0 - начальная плотность ВВ.

Таким образом, влияние разгрузки за фронтом УВ и влияние боковой разгрузки приводит как к уменьшению интенсивности инициирующей УВ, так и к уменьшению времени воздействия импульса давления (величиной более критической) на ВВ, что может привести к затуханию детонации или вообще к отсутствию ее возбуждения.