Применение факторного моделирования для анализа социально-экономической безопасности страны

Автор: Старовойтов Владимир Гаврилович, Кузнецов Николай Владимирович, Селиванов Александр Иванович, Котова Наталья Евгеньевна

Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel

Рубрика: Экономика

Статья в выпуске: 11, 2019 года.

Бесплатный доступ

Обеспечение социально-экономической безопасности страны является одним из основных приоритетов государственной политики. Важным средством его реализации является разработка и внедрение в органах государственной власти различного уровня аналитических и экспертных компьютерных систем поддержки принятия решений. В статье рассмотрен опыт авторов по формированию факторной модели социально-экономической безопасности федерального уровня. Рассмотрены особенности применения факторного моделирования для анализа социально-экономической безопасности страны. Показано преимущество факторных моделей для решения задачи анализа экономических и социальных процессов. Предложена концептуальная схема факторной модели, рассмотрены особенности выбора и формализации ключевых групп факторов (аспекты объекта, внешние и управляющие воздействия, результаты моделирования). Предложена схема процесса выработки сценария противодействия угрозам социально-экономической безопасности страны и раскрыты алгоритмы ее функционирования.

Безопасность, государство, риски и угрозы, социально-экономическая система, сценарии противодействия, факторная модель, федеральный уровень, экспертная система

Короткий адрес: https://sciup.org/149132460

IDR: 149132460 | УДК: 330.43:330.131.7 | DOI: 10.24158/pep.2019.11.12

Текст научной статьи Применение факторного моделирования для анализа социально-экономической безопасности страны

Обеспечение безопасности социально-экономической жизни как на уровне страны, так и на уровне ее отдельного субъекта является сегодня приоритетом государственной политики. В условиях стремительного развития компьютерных технологий для решения прикладных задач анализа безопасности на федеральном уровне активно используются информационные и интеллектуальные экспертные системы, а также технологии моделирования и прогнозирования. При этом в области анализа экономических и социальных процессов широкое распространение получили различного рода факторные модели. Этому способствовала возможность наглядного отображения всей совокупности причинных оснований состояния объекта с практически неограниченной детализацией модели для последующего углубленного анализа каких-либо отдельных составляющих [2]. Кроме того, модели такого типа наиболее понятны пользователям, так как описывают логически обоснованные причинно-следственные связи [3].

Анализ научных публикаций, посвященных данному вопросу, показал, что тематика факторного моделирования социально-экономических процессов и систем хорошо проработана. В то же время большинство исследователей концентрирует свое внимание на наиболее очевидных проблемах: развитии математического аппарата и методологии моделирования [4], моделировании макроэкономических и макросоциальных показателей [5] экономического роста и устойчивого общественного развития [6; 7], а также моделировании социально-экономических процессов в отдельных отраслях экономики и общественных секторах [8; 9].

В данной статье раскрывается специфика использования аппарата факторного моделирования применительно к задачам анализа социально-экономической безопасности на федеральном уровне и выработки федеральными органами власти рекомендаций по противодействию рискам и угрозам социально-экономической безопасности государства.

Факторная модель социально-экономической безопасности федерального уровня

Ключевыми сущностями любой факторной модели являются элементы и связи между ними. С технологической точки зрения факторная модель представляет собой направленный взвешенный граф, узлами которого являются элементы, которые разработчик модели выделяет в объекте исследования, а дугами отражают наличие связи между ними. Подход факторного моделирования реализуется за несколько последовательных шагов. На первом шаге выделяется, формулируется и формализуется исследуемый объект. Затем путем его аналитического дезагрегирования выделяются все наиболее значимые области функционирования объекта. Далее производится экспертный анализ этих областей с целью выделения в них наиболее существенных факторов (объективных и/или субъективных, материальных и/или идеальных), которые составляют причинные основания, определяющие его состояние и динамику. На основе анализа факторов устанавливают характер связи, ее силу и направление. Например, принятие решения о повышении ключевой процентной ставки влечет за собой рост стоимости кредитного финансирования для бизнеса, которое в свою очередь приводит к сокращению инвестирования, снижающему темпы обновления основных фондов и темпы внедрения новых технологий в промышленности.

В итоге строится разветвленная факторная модель, показатели которой представляют собой отражение (описание, квантификацию, оцифровку) состояния выделенных факторов. Значения показателей условно могут варьироваться от 0 до 100 % или быть нормированы каким-либо интервалом (чаще всего [0; 1]), внутри которого находится реальный показатель состояния фактора. При этом одни показатели могут быть выражены и измерены количественно, тогда как другие носят лишь качественный характер. Оптимум каждого фактора (оптимальное значение показателя) определяется статистически, экспертным путем или на основе экономико-математического моделирования. Связи в модели отражают степень и характер влияния факторов друг на друга. Такая модель одновременно удобна и эффективна для использования, так как несет в себе сочетание необходимости и достаточности. Кроме того, она позволяет фактически визуально отследить пути влияния факторов на итоговое состояние объекта, а также имитировать изменение этого состояния при изменении отдельного фактора или группы факторов [10].

При формировании факторной модели эксперты и специалисты часто испытывают существенные затруднения [11]. Эти затруднения вызваны, с одной стороны, необходимостью интерпретации факторов в терминах факторной модели, а с другой - спецификой рассматриваемой предметной области.

Логика построения факторной модели требует, чтобы характеристики объекта исследования, имеющие традиционное устоявшееся представление в виде абсолютных значений (например, объем ВВП, курс национальной валюты, рождаемость, смертность, величина прожиточного минимума, дефицит федерального бюджета и т. д.), были переосмыслены для их представления в факторной модели, отражая не абсолютные значения, а их соотношения с другими факторами. Допустим, что, формируя модель для анализа уровня социально-экономической безопасности страны, разработчик планирует отражение в ней коррумпированности органов государственной власти. Для корректного включения соответствующего фактора в модель, согласно требованиям технологии факторного моделирования, разработчик должен определить содержательную интерпретацию границ изменения этого фактора. Например, значение фактора «0» будет соответствовать полному отсутствию коррупции органов власти, а значение фактора, равное «1», будет соответствовать такому уровню коррупции, при котором, например, система управления полностью теряет способность формирования системного эффекта, соответственно, актуальное значение фактора модели «уровень коррумпированности» будет отражать соотношение потенциала системного эффекта государственного управления к реализуемому [12].

Кроме того, необходимо также учитывать, что в числе факторов могут быть факторы, имеющие разнонаправленное влияние, когда для достижения целей стратегического социально-экономического развития одни факторы должны расти (например, инвестиции в основные фонды, рождаемость и т. п.), а другие убывать (например, степень износа основных фондов, смертность и т. п.). Этот факт необходимо учитывать при установлении связей между факторами. Для облегчения определения связей и уменьшения вероятности ошибок целесообразно во всех случаях, когда это возможно, переформулировать факторы «в терминах желательного роста». Например, фактор «степень износа основных фондов» можно переформулировать как «степень сохранения эксплуатационного ресурса основных фондов» или «степень обновления основных фондов» и соответственно пересчитать значение показателя, характеризующего этот фактор.

Переосмысление объекта исследования в терминах факторной модели является нетривиальной задачей. Для некоторых специалистов предметных областей необходимость оперирования исключительно относительными характеристиками является весьма трудно преодолимым барьером. Специалисты, имеющие достаточно обширный опыт оперирования ненормированными характеристиками объекта исследования, при необходимости перехода к нормированным относительным характеристикам вынуждены существенно пересматривать сложившуюся у них систему взглядов на взаимосвязи между выделяемыми сущностями объекта исследования.

Вместе с тем определенные затруднения вносит и специфика рассматриваемой предметной области - социально-экономические процессы и системы. Следует признать, что в настоящее время отсутствуют формализованные и признанные всем научным сообществом знания (в том числе в виде принятых экспертным сообществом математических зависимостей) о взаимосвязи факторов, а также о степени значимости факторов в условиях современных угроз и вызовов, стоящих перед страной, ее экономикой и обществом. От исследователя, формирующего факторную модель, требуется экспериментальным путем на большом массиве данных выявить эти взаимосвязи и влияния. Это часто приводит к тому, что для формирования модели необходимо осуществить ряд последовательных приближений, что в свою очередь требует значительных временных и ресурсных затрат.

На рисунке 1 представлена разработанная авторами статьи концептуальная схема факторной модели социально-экономической безопасности страны.

Рисунок 1 - Концептуальная схема факторной модели социально-экономической безопасности страны

Совокупность факторов, отражающих структуру объекта исследования, представляет собой аспекты рассматриваемого объекта. В качестве таковых могут использоваться, например, факторы, отражающие национальные цели развития Российской Федерации на период до 2024 г. [13], а также 43 фактора, соответствующие показателям экономической безопасности России, содержащиеся в Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 г. [14].

Совокупность сущностей реального мира, не являющихся в рассматриваемом модельном контексте частью объекта исследования, но оказывающих значимое в контексте проводимого исследования влияние на объект исследования, относится к внешним воздействиям. В качестве внешних воздействий в данной системе рассматриваются определенный экспертным путем набор угроз социально-экономической безопасности и соответствующие им рисковые события как варианты реализации этих угроз. Весь перечень этих угроз и рисковых событий можно рассматривать как своеобразный «каталог рисков». Степень угрозы оценивается, исходя из величины и вероятности возможного ущерба. При наличии исходных данных о прошлых результатах воздействия угрозы нормированное значение угрозы может достаточно строго отражать отношение статистической оценки ущерба (потерянные активы, недополученная выгода и т. п.) к потенциально возможному потенциальному ущербу. В иных случаях угроза может быть оценена только экспертным путем относительно соответствующих значений экономических и социальных параметров.

Управляющие воздействия представляют собой совокупность доступных субъекту управления воздействий на систему. В свою очередь совокупность таких управляющих воздействий составляет модель управления. В качестве управляющих воздействий в модели социально-экономической безопасности государства могут выступать, например, сгруппированные по направлениям меры, предусмотренные в упомянутой выше Стратегии [15] (всего их насчитывается 73), а также целевые показатели по реализации национальных проектов (программ), предусмотренные в упомянутом выше указе [16].

Факторы, трактуемые в факторной модели как результаты, - это такие факторы, значение которых связано с глобальными задачами модельного исследования. В практике авторов в качестве целевых факторов использовались следующие:

-

- цели первого (верхнего) уровня - обеспечение для населения условий комфортного проживания и возможности творческой реализации, социальной стабильности и устойчивого экономического роста.

-

- цели второго уровня (подцели): обеспечение развития непроизводственных сфер (образование, здравоохранение, наука, культура и т. п.), обороноспособности, обеспечение рынка товарами народного потребления, создание иных общественных благ.

Установка количественных значений факторов и связей в модели осуществляется на основе статистической или экспертной оценки. При этом для обеспечения возможности все значения нормируются на интервале [0; 1]. Отметим, что такая нормировка не учитывает пороговые (допустимые, целесообразные) значения факторов, однако она нужна для корректного описания корреляционных связей между факторами. В последующем при интерпретации результатов моделирования будет осуществлен учет пороговых (допустимых, целесообразных) значений факторов. Очевидно, что наиболее адекватные и обоснованные оценки факторов могут быть получены только при наличии максимально полной информации (статистические данные за значительные промежутки времени), однако на практике это не всегда возможно. Модель позволяет определить границы возможных изменений фактора при неполной информации экспертным путем, однако при этом необходимо предварительно провести оценку согласованности и достоверности мнений экспертов.

Тогда на некоторый момент времени значение интегрального показателя социально-экономической безопасности государства рассчитывается по формуле (1) как:

\ < ■' (1)

где k i - коэффициент важности i -го частного показателя для оценки состояния социально-экономической безопасности;

v(t) - нормированное на отрезке [0; 1] значение i -го частного показателя от наилучшего значения.

Из анализа изменения значения интегрального показателя при изменении величин факторов возможно определить наиболее критичные факторы и их предельные значения. Эти данные необходимы для разработки сценариев противодействия угрозам, обеспечения благоприятных значений факторов (приведения к лучшим значениям показателей) и в конечном счете максимизации значения оценки социально-экономической безопасности.

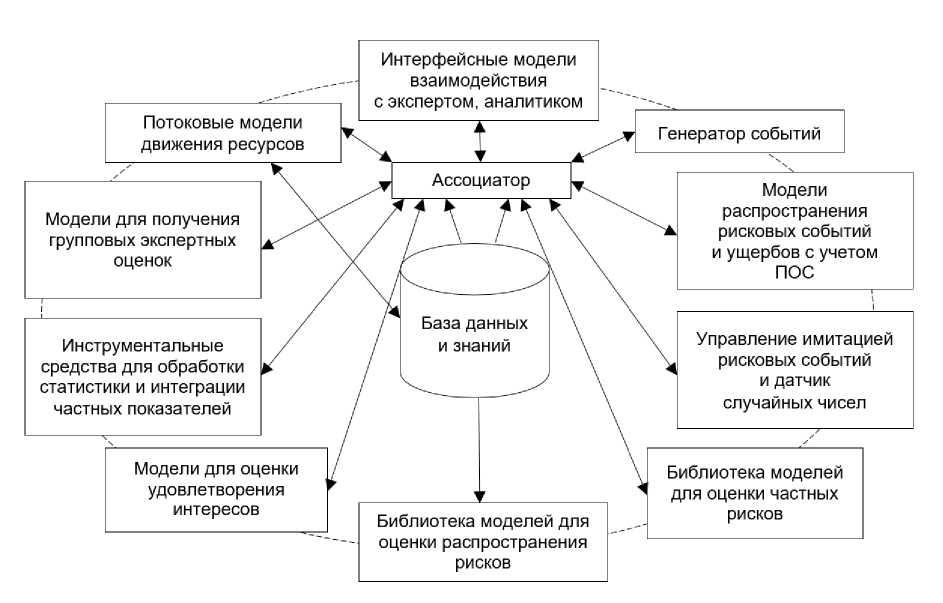

Представленный подход допускает высокую степень автоматизации в рамках информационной технологии и диалоговой работы (путем внедрения соответствующих экспертных систем), в том числе в режиме распределенного и удаленного доступа. Общая структурная схема информационной системы оценки социально-экономической безопасности страны, реализующей предлагаемую модель, представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 - Структурная схема информационной системы оценки социально-экономической безопасности страны

Регламент проведения модельных исследований включает последовательное выполнение следующих технологических процедур: подготовка модели → анализ качества модели → проведение модельных экспериментов ^ анализ результатов ^ формулирование выводов.

При анализе состояния социально-экономической безопасности при помощи разработанной модели для каждого года задается случайным образом степень актуализации угроз. Далее путем распределения ресурсов по мероприятиям для каждого года определяется оптимальный вектор распределения ресурсов для максимизации состояния социально-экономической безопасности интегрально на рассматриваемой среднесрочной или долгосрочной перспективе (отдельно оптимальное решение может быть получено для худшего сценария реализации угроз). Построение траектории состояния экономической безопасности осуществляется с учетом динамики развертывания взаимовлияния факторов и соответствующего им изменения показателей реализации мер и воздействия угроз.

Выработка управляющего воздействия на социально-экономическую систему

Задача данного процесса заключается в формировании перечня мероприятий по противодействию наиболее значимым угрозам социально-экономической безопасности страны и разработке сценариев их реализации. Общая схема процесса представлена на рисунке 3.

На первом этапе формируется список наиболее значимых угроз, выявленных путем факторного моделирования. Список угроз анализируется в разрезе ведомств и организаций, влияющих на соответствующую прикладную область (предполагается, что эти ведомства и организации способны реализовать мероприятия, необходимые для нейтрализации угрозы).

При разработке мероприятий по нейтрализации угроз рассматриваются два временных горизонта - среднесрочный и долгосрочный. Среднесрочный горизонт ограничен одним годом. В этом случае все мероприятия могут быть реализованы в рамках текущих регламентов министерств и ведомств, и ключевой вопрос заключается в конкретизации перечня ответственных организаций и их функционала в рамках поставленной задачи. При реализации мероприятий долгосрочного характера необходимо задействовать институты и функционал системы стратегического планирования Российской Федерации. В этих рамках прежде всего требуется определить необходимые изменения, которые нужно внести в документы стратегического планирования или в процессы стратегического целеполагания для нейтрализации выявленных угроз.

СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД

Определение регламента по каждому заинтересованному ведомству

Анализ угроз по заинтересованным ведомствам

Определение изменений в документах страт, планирования

Формирование планов и регламентов мероприятий

Регламенты мероприятий

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД

Рисунок 3 - Схема процесса выработки сценария противодействия угрозам социально-экономической безопасности страны

Результатом описываемого процесса являются план мероприятий (какие задачи должны решаться и каким ведомством), а также регламенты мероприятий (кто ответственный, в какие сроки и т. п.). Данные документы проходят процедуру согласования и утверждения головным субъектом системы мониторинга. Факторная модель служит инструментом оптимизации сценариев путем выделения той совокупности независимых факторов и последовательности действий, которые позволяют из текущего состояния модели с минимальными затратами достичь значений ее параметров в заданных диапазонах.

На втором этапе выработанные планы исполняются. В соответствии с установленными требованиями [17] в рамках федеральной системы межведомственного электронного документооборота (МЭДО) организуется взаимодействие с участием всех описанных в сценарии заинтересованных сторон. Каждый участник выполняет свою часть сценария в рамках утвержденных регламентов. Система мониторинга ведет базу данных регламентов по всем участникам системы. Когда сценарии будут исполнены, от каждого участника в систему мониторинга загружаются рекомендуемые мероприятия по противодействиям активным угрозам в зоне ответственности каждого участника.

Выводы

Предложенные в статье подходы апробированы авторами в рамках совместной работы со специалистами Института прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН над созданием специализированного аналитического программно-инструментального комплекса. При этом в ходе экспериментов был выявлен ряд особенностей, ограничивающих применение факторного моделирования к рассматриваемой прикладной области.

-

1. Область применения предлагаемого подхода в значительной мере ограничивается наличием множества разнообразных и трудно формализуемых факторов, присущих социальноэкономическим системам. При этом одной из проблем также является необходимость учета нелинейного характера влияния между элементами модели, который не всегда может быть адекватно описан линейными аддитивными структурами. Попытка замены сложных связей реальной социально-экономической среды многовекторностью модельного пространства не всегда позволяет добиться адекватности модельных данных.

-

2. Алгоритмы расчета факторной модели при большом числе факторов и сложности связей между ними требуют использования значительных вычислительных ресурсов. При этом при росте числа факторов или связей ресурсоемкость задачи возрастает экспоненциально. В практике авторов статьи в зависимости от сложности факторной модели решение задачи оценки социально-экономической безопасности занимало от десятков секунд до десятков часов при использовании стандартного офисного компьютера.

-

3. Сложную задачу представляет собой наполнение факторной модели достоверными и интерпретируемыми данными. Практика показала, что наиболее удобным вариантом представляется их забор в информационных системах, использующих принцип одного окна, а именно в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС) Росстата и государственной автоматизированной информационной системе «Управление» (ГАСУ).

Однако, несмотря на эти ограничения, использование факторного моделирования для анализа социально-экономической безопасности страны зарекомендовало себя с положительной стороны, так как является инструментом, позволяющим не только проводить оценку текущей ситуации, но и осуществлять моделирование («проигрывание») возможных сценариев развития событий.

Возможным направлением развития данного подхода, перспективным с точки зрения повышения качества государственного управления, является дополнение предложенной факторной модели следующими методами и моделями:

-

– методами имитационного моделирования, позволяющими проводить анализ событий с высоким уровнем неопределенности;

-

– макроструктурными моделями, отражающими взаимодействие объектов внутри Федерации, отрасли или региона;

-

– методами искусственного интеллекта, позволяющими принимать решение на основе неполных данных или данных, имеющих количественно неформализуемый характер.

Ссылки и примечания:

Список литературы Применение факторного моделирования для анализа социально-экономической безопасности страны

- Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситету

- Чекмарева Е.А. Обзор российского и зарубежного опыта агент-ориентированного моделирования сложных социально-экономических систем мезоуровня // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2016. № 2. С. 44-49. DOI: 10.15838/esc.2016.2.44.14

- Muffels R., Crouch C., Wilthagen T. Flexibility and Security: National Social Models in Transitional Labour Markets // Transfer: European Review of Labour and Research. 2014. Vol. 20, iss. 1. P. 99-114. DOI: 10.1177/1024258913514361

- Каменева С.А., Борискина И.П. Математическое моделирование в экономике // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. 2016. № 2. С. 47-55

- Логвиненко Е.В., Полякова М.Е. Макроэкономическое моделирование инфляции // Национальная ассоциация ученых. 2015. № 2. С. 143-146

- Мониторинг экономической безопасности региона на основе индикаторов устойчивого развития / Н.А. Казакова, А.И. Болвачев, А.Л. Гендон, Г.Ф. Голубева // Проблемы прогнозирования. 2016. № 5. С. 159-165

- Панкова С.В., Цыпин А.П. Моделирование влияния социально-экономических факторов на валовой региональный продукт // Экономический анализ: теория и практика. 2015. № 45. С. 44-49

- Герасимов А.Н., Пьянов А.С., Молчаненко С.А. Пространственное эконометрическое моделирование и прогнозирование показателей деятельности региональных экономических структур по производству минеральной воды // Экономический анализ: теория и практика. 2016. № 5. С. 52-59.

- Кислицын Е.В., Панова М.В. Исследование промышленных и региональных систем методами имитационного моделирования // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. 2016. № 1. С. 11-19

- Имитационные модели в экономике для изучения сценариев развития экономических систем / С.Н. Лапшина, А.Д. Денисов, Д.Б. Берг, И.А. Баженов, В.А. Шапошников, Т.И. Яковлева // Экономика и управление в машиностроении. 2016. № 1. С. 53-55

- Логвиненко Е.В., Полякова М.Е. Макроэкономическое моделирование инфляции // Национальная ассоциация ученых. 2015. № 2. С. 143-146

- Каменева С.А., Борискина И.П. Математическое моделирование в экономике // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. 2016. № 2. С. 47-55

- О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.: указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204: ред. от 19 июля 2018 г. // Собрание законодательства РФ. 2018. № 20. 14 мая. Ст. 2817

- О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 г.: указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 // Там же. 2017. № 20. 15 мая. Ст. 2902

- О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 г.: указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 // Там же. 2017. № 20. 15 мая. Ст. 2902

- О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.: указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204: ред. от 19 июля 2018 г. // Собрание законодательства РФ. 2018. № 20. 14 мая. Ст. 2817

- О технических требованиях к организации взаимодействия системы межведомственного документооборота с системами электронного документооборота федеральных органов исполнительной власти: распоряжение Правительства РФ от 2 окт. 2009 г. № 1403-р // Собрание законодательства РФ. 2009. № 41. 12 окт. Ст. 4818