Применение фемтосекундного лазера в хирургии открытой травмы глазного яблока с внутриглазным инородным телом

Автор: Иванов А.М., Терещенко А.В., Шилов Н.М., Трифаненкова И.Г., Юдина Н.Н., Булдыгин А.А., Ерёмин Д.Р.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4S1 т.20, 2025 года.

Бесплатный доступ

Актуальность: открытая травма глаз (ОТГ) с присутствием внутриглазного инородного тела (ВГИТ) продолжает оставаться среди ведущих причин потери зрения и инвалидизации на глобальном уровне. Цель – изучить возможность проведения заднего фемтокапсулорексиса у пациентов с открытой травмой глазного яблока и оценить его эффективность в сохранении опорной функции капсульного мешка хрусталика при удалении ВГИТ через переднюю камеру глаза. Материалы и методы: за 2023–2024 гг. в Калужском филиале «Микрохирургия глаза» на лечении находились 7 пациентов (7 глаз), с диагнозом: открытая травма глазного яблока с внутриглазным инородным телом. Возраст пациентов от 20 до 66 лет. Всем пациентам было проведено диагностическое обследование. Пациентам было рекомендовано хирургическое лечение в следующем объеме: факоаспирация прозрачного хрусталика (или факоэмульсификация травматической катаракты) с фемтолазерным сопровождением на этапе заднего капсулорексиса + витрэктомия + удаление ВГИТ комбинированным способом + имплантация ИОЛ. Результаты: все хирургические вмешательства были проведены без интраоперационных осложнений. У всех пациентов ВГИТ было удалено комбинированным путём через переднюю камеру и корнеосклеральный тоннельный разрез. Во всех случаях ИОЛ удалось имплантировать в капсульный мешок. Заключение: разработанная методика выполнения заднего фемтокапсулорексиса при ОТГ с ВГИТ повышает функциональную и анатомическую эффективность хирургического лечения пациентов с травмой глазного яблока при удалении ВГИТ из витреальной полости через переднюю камеру.

Травма глазного яблока, внутриглазное инородное тело, открытая травма глаз

Короткий адрес: https://sciup.org/140312723

IDR: 140312723 | DOI: 10.25881/20728255_2025_20_4_S1_86

Текст научной статьи Применение фемтосекундного лазера в хирургии открытой травмы глазного яблока с внутриглазным инородным телом

Актуальность

Открытая травма глаз (ОТГ) с присутствием внутриглазного инородного тела (ВГИТ) представляет собой одну из актуальных проблем современной офтальмологической практики. Офтальмотравма продолжает оставаться среди ведущих причин потери зрения и инвалидизации на глобальном уровне. Наличие ВГИТ в большинстве случаев сопряжено с серьезными осложнениями, такими как развитие воспалительного процесса, глаукомы, катаракты и других заболеваний, что существенно ухудшает прогноз зрительных функций [1; 2].

Социальная значимость данной проблемы обуславливается тем, что большинство пациентов с ОТГ составляют трудоспособное население. Качественное и своевременное оказание медицинской помощи в таких случаях минимизирует риски инвалидизации и, как следствие, способствует поддержанию активного образа жизни данной категории пациентов [3; 4].

В практике используют следующие пути удаления ВГИТ: передний, трансвитреальный, диасклеральный, через раневое отверстие и комбинированный путь. Выбор способа удаления ВГИТ из заднего отрезка глазного яблока зависит от следующих факторов: тяжести травмы, расположения инородного тела, его размера и свойств [5; 6]. ВГИТ металлической природы опасны токсическим воздействием продуктом его окисления, развитием металлозов [1]. ВГИТ из химически инертных материалов таких как стекло и камень взывают слабую воспалительную и могут оставаться в глазу бессимптомно длительное время.

В последнее время применение трёхпортовой 25-G витрэктомия и современной оптики, освещения, маг-

нитов и пинцетов является «золотым стандартом» при удалении ВГИТ [7; 8].

Группой исследователей было предложено удалять ВГИТ более чем 4 x 4 x 4 мм через корнеосклеральный туннельный разрез после pars-plana ленсэктомии, что обеспечивает его хорошую визуализацию в момент удаления [9]. Однако при удалении ВГИТ через переднюю камеру глаза и корнеосклеральный разрез можно повредить как заднюю, так и переднюю капсулы хрусталика, нарушив тем самым опорную функцию капсульного мешка.

Для сохранения опорной функции капсульного мешка в процессе удаления ВГИТ через переднюю камеру [10] и последующей интракапсулярной имплантации интраокулярной линзы (ИОЛ) были предложены методики с выполнением заднего капсулорексиса при помощи пинцета или витреотома (витрэкторексис) [11; 10]. Однако указанные методики не исключали рисков радиализации заднего капсулорексиса, возникновения грыжи стекловидного тела и потери опорной функции капсульного мешка.

Применение технологии фемтолазерной капсулото-мии позволяет выполнить непрерывный дозированный как передний, так и задний капсулорексис прогнозируемой локализации [12; 13]. Данные преимущества фемо-лазерной технологии помогают минимизировать риск радиализации, «убегания» капсулорексиса, и, как следствие, снижения потери опорной функции капсульного мешка для интракапсулярной фиксации ИОЛ.

Цель – изучить возможность проведения заднего фемтокапсулорексиса у пациентов с открытой травмой глазного яблока и оценить его эффективность в сохранении опорной функции капсульного мешка хрусталика при удалении ВГИТ через переднюю камеру глаза.

Материалы и методы

За 2023–2024 гг. в Калужском филиале ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России на лечении находились 7 пациентов

(7 глаз), из них 6 мужчин и одна женщина, с диагнозом: открытая травма глазного яблока с внутриглазным инородным телом. Возраст пациентов варьировал от 20 до 66 лет. В шести случаях травма имела бытовой характер, в одном случае – в результате дорожно-транспортного происшествия. Срок обращения пациентов за медицинской помощью варьировал от 7-ми до 30-ти дней после полученной травмы глазного яблока. В трех случаях ПХО уже было проведено по месту жительства при первичном обращении.

У четверых пациентов была перфорация склеры с ВГИТ (металл), у троих — перфорация роговицы с ВГИТ (металл – 2, стекло – 1). Во всех случаях оптическая зона роговицы была прозрачной, капсульный мешок и связочный аппарат хрусталика – без обширных повреждений, ВГИТ не были вколоченными и свободно локализовались в витреальной полости. Размеры и положение ВГИТ были определены с помощью рентгенографии и компьютерной томографии (Таблица 1).

Всем пациентам было проведено диагностическое обследование, включавшее биомикроскопию, офтальмоскопию, рефрактометрию, визометрию, тонометрию, биометрию, ультразвуковое офтальмосканирование и ультразвуковую биомикроскопию.

По данным офтальмосканирования, в витреальной полости глазного яблока у всех пациентов были обнаружены ВГИТ. Офтальмоскопически ВГИТ визуализировалось в 3-х случаях.

Травматическая катаракта с локальным повреждением капсулы хрусталика обнаружена у 2-х пациентов, частичный гемофтальм – у 3-х, повреждение сетчатки травмирующим агентом – у 4-х.

Предоперационно максимальная коррегирован-ная острота зрения (МКОЗ) варьировала от 0,05 до 0,5 (см. Таблицу 1).

Поскольку во всех случаях предоперационное состояние наружных оболочек глаза и капсульного мешка

Табл. 1. Предоперационная характеристика пациентов

|

№ |

Пол |

Возраст |

МКОЗ |

Обстоятельства травмы |

Травмирующий агент |

Локализация ранения |

Размер ВГИТ |

Сопутствующие изменения |

Срок с момента травмы |

|

1 |

ж |

54 |

0.3 |

ДТП |

Осколок стекла |

Роговичное (после ПХО) |

6*3*2 |

Повреждение связочного аппарата хрусталика |

7 дней |

|

2 |

м |

66 |

0.5 |

Бытовая |

Осколок метала |

Роговичное (адаптированное) |

2*2 |

Травматическая катаракта, повреждение передней и задней капсулы хрусталика |

3 дня |

|

3 |

м |

20 |

0.05 |

Бытовая |

Осколок метала |

Склеральное (после ПХО) |

4*3*2 |

Гемофтальм, повреждение связочного аппарата хрусталика, локальная отслойка сетчатки |

2 дня |

|

4 |

м |

50 |

0.5 |

Бытовая |

Осколок метала |

Склеральное (после ПХО) |

4*2 |

Частичный гемофтальм, повреждение сетчатки |

5 дней |

|

5 |

м |

56 |

0.5 |

Бытовая |

Осколок метала |

Склеральное (адаптированное) |

2*5 |

Локальная отслойка сетчатки |

30 дней |

|

6 |

м |

54 |

0.1 |

Бытовая |

Осколок метала |

Склеральное (адаптированное) |

3*4 |

Частичный гемофтальм, повреждение сетчатки |

2 дня |

|

7 |

м |

49 |

0.3 |

Бытовая |

Осколок метала |

Роговичное (адаптированное) |

2*3 |

Травматическая катаракта, повреждение передней и задней капсулы |

1 день |

хрусталика позволяло применить фемтосекундное лазерное сопровождение (выполнить докинг и задний капсуло-рексис), пациентам было рекомендовано хирургическое лечение в следующем объеме: факоаспирация прозрачного хрусталика (или факоэмульсификация травматической катаракты) с фемтолазерным сопровождением на этапе заднего капсулорексиса + витрэктомия + удаление ВГИТ комбинированным способом + имплантация ИОЛ.

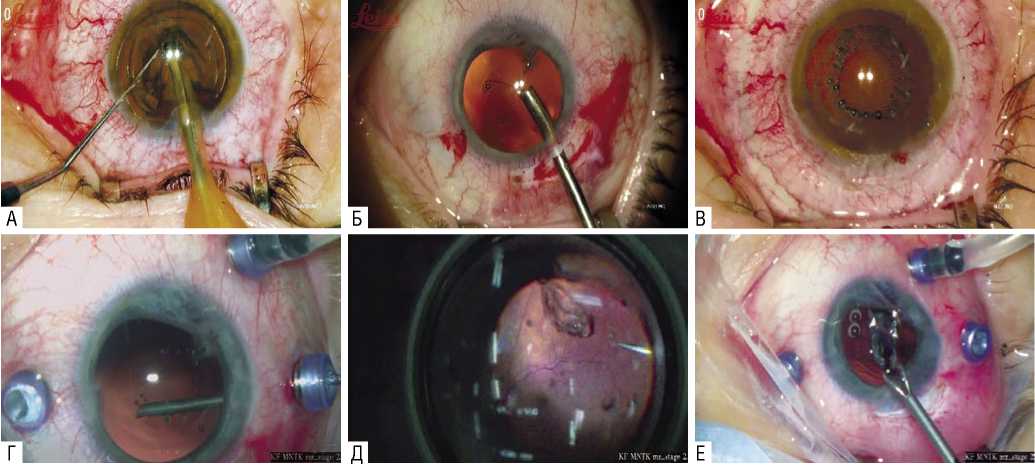

Техника операции. Выполняли факоаспирацию прозрачного хрусталика или факоэмульсификацию травматической катаракты (Рис. 1 А) по стандартной технологии, переднюю камеру и капсульный мешок заполняли вискоэластиком. В капсульный мешок имплантировали капсульное кольцо (Рис. 1 Б). Далее на глаз пациента устанавливали штатный пластиковый интерфейс фемтолазера с вакуумным кольцом, которое располагали строго концентрично лимбу. В интерфейс, на поверхность глаза, наливали сбалансированный солевой раствор (BSS). Затем стыковали интерфейс с «рабочим модулем» фем-толазерного лазера, регистрировали положение задней капсулы хрусталика и на экране прибора задавали параметры заднего капсулорексиса: диаметр, локализацию и значение фемтолазерной энергии. Диаметр заднего капсулорексиса определяли в зависимости от размеров ВГИТ. Диапазон энергетических параметров составил 100-140%. Проводили фемтолазерное воздействие на заднюю капсулу хрусталика, формируя в ней непрерывный круговой диск заданного диаметра [14] (Рис. 1 В). Затем выполняли эвакуацию высеченного фрагмента задней капсулы хрусталика при помощи витреотома (Рис. 1 Г), а также субтотальную 25G витрэктомию по стандартной методике (Рис. 1 Д). Применяли комбинированный способ удаления ВГИТ: выделяли ВГИТ при помощи пинцета или магнита, выводили его через сформированный задний фемтокапсулорексис в переднюю камеру (Рис. 1 Е). Далее ВГИТ удаляли через корнеосклеральный разрез. Имплантировали ИОЛ в капсульный мешок. Выполняли эндолазеркоагуляцию сетчатки при наличии зон её повреждения и тампонаду витреальной полости воздухом или силиконовым маслом с ушиванием или самогерметизацией склеротомий.

Сроки наблюдения составили до 6 месяцев.

Результаты

Все хирургические вмешательства были проведены без интраоперационных осложнений. У всех пациентов ВГИТ было удалено комбинированным путём через переднюю камеру и корнеосклеральный тоннельный разрез. Во всех случаях ИОЛ удалось имплантировать в капсульный мешок. Интраоперационные показатели заднего фемтокапсулорексиса, положения ИОЛ, вида тампонады витреальной полости представлены в таблице 2.

В 2-х случаях потребовалась воздушная тампонады витреальной полости из-за повреждений сетчатки травмирующим агентом и риска развития отслойки сетчатки, в 2-х – силиконовая тампонада витреальной полости из-за локальной отслойки сетчатки с вторичным субретинальным кровоизлиянием в месте повреждающего воздействия ВГИТ. Силиконовое масло было удалено через 2 месяца после первичного хирургического вмешательства.

В отдаленные сроки наблюдения размер заднего капсулорексиса не менялся, ИОЛ занимала центральное положение в капсульном мешке. Следует отметить, что за период наблюдения ни в одном случае не наблюдали развития отслойки сетчатки или её рецидива.

Рис. 1. А – факоэмульсификация катаракты; Б – имплантация капсульного кольца; В – высеченный диск задней капсулы; Г – удаление витреотомом высеченного фемтолазером диска задней капсулы; Д – проведение субтотальной 25G витрэктомии; Е – удаление ВГИТ комбинированным путём через переднюю камеру и корнеосклеральный тоннельный разрез.

Табл. 2. Интраоперационные показатели заднего фемтокапсулорексиса, положения ИОЛ, вида тампонады витреальной полости

|

№ |

Пол |

Возраст |

Диаметр заднего фем-токапсулорексиса, мм |

Качество заднего фемтокапсулорексиса |

Интракапсулярное центральное положение ИОЛ |

Тампонада витре-альной послости |

||

|

Круглый |

Интраоперационная радиализация |

Непрорезание |

||||||

|

1 |

ж |

54 |

5,0 |

+ |

- |

- |

+ |

Воздух |

|

2 |

м |

66 |

3,0 |

+ |

- |

- |

+ |

- |

|

3 |

м |

20 |

4,5 |

+ |

- |

+ (1,0 мм) |

+ |

СМ |

|

4 |

м |

50 |

4,0 |

+ |

- |

- |

+ |

Воздух |

|

5 |

м |

56 |

4,5 |

+ |

- |

- |

+ |

- |

|

6 |

м |

54 |

3,5 |

+ |

- |

- |

+ |

СМ |

|

7 |

м |

49 |

3,0 |

+ |

- |

- |

+ |

- |

Табл. 3. Результаты хирургического лечения открытой травмы глазного яблока с внутриглазным инородным телом с применением заднего фемтокапсу-лорексиса

|

№ |

Пол |

Возраст |

До операции |

МКОЗ после операции |

Кераторефрактометрия |

ВГД, мм рт. ст. |

ОКТ |

|||||

|

НКОЗ |

МКОЗ |

1 мес. |

3 мес. |

6 мес. |

До операции |

1 мес. |

До |

1 мес. |

6 мес. |

|||

|

1 |

ж |

54 |

0,3 |

0,3 |

0,4 |

0,5 |

0,5 |

Sph+0.5 Cyl -5.0 ax 177 |

Sph+1.5 Cyl -4.0 ax 155 |

13 |

17 |

Эпиретинальный фиброз. Диффузный субклинический макулярный отек (без отрицательной динамики) |

|

2 |

м |

66 |

0,2 |

0,5 |

0,6 |

0,8 |

0,8 |

Sph+0.75 Cyl -1.0 ax 172 |

Sph+0.0 Cyl -0.5 ax 160 |

15 |

18 |

MZ – без патологии |

|

3 |

м |

20 |

0,05 |

0,05 |

0,1 |

0,4 |

0,5 |

Sph-0.25 Cyl -1.5 ax 100 |

Sph+0.5 Cyl -1.0 ax 80 |

16 |

20 |

MZ – без патологии |

|

4 |

м |

50 |

0,5 |

0,5 |

0,6 |

0,8 |

0,8 |

Sph-0.5 Cyl -0.5 ax 80 |

Sph+0.5 Cyl -0.75 ax 90 |

16 |

16 |

MZ – без патологии |

|

5 |

м |

56 |

0,2 |

0,5 |

1,0 |

- |

- |

Sph-1.25 Cyl -1.0 ax 165 |

Sph+0.75 Cyl -1.25 ax 151 |

16 |

17 |

MZ – без патологии |

|

6 |

м |

54 |

0,1 |

0,1 |

0,4 |

0,5 |

0,5 |

Sph+1.25 Cyl -0.75 ax 177 |

Sph+0.75 Cyl -1.0 ax 160 |

15 |

21 |

MZ – без патологии |

|

7 |

м |

49 |

0,3 |

0,5 |

0,6 |

0,8 |

0,8 |

Sph-0.5 Cyl -1.0 ax 163 |

Sph+0.5 Cyl -1.25 ax 150 |

14 |

17 |

MZ – без патологии |

Результаты хирургического лечения открытой травмы глазного яблока с внутриглазным инородным телом по предложенной технологии представлены в таблице 3.

Улучшение МКОЗ достигнуто во всех случаях. Через 3 месяца МКОЗ у 3-х пациентов составила 0,8. Достигнутая в раннем послеоперационном периоде высокая острота зрения сохранялась и в отдаленные сроки наблюдения.

У одного пациента с травматическим повреждением роговицы в результате возникновения рубца роговицы и развития астигматизма МКОЗ составила 0,4 через 1 месяц после операции и 0,5 в отдалённые сроки. У одного пациента после удаления силиконового масла МКОЗ повысилась до 0,5 и в дальнейшем оставалась стабильной.

В конце периода наблюдения, по данным СОКТ, у прооперированных пациентов структурных изменений центральной сетчатки выявлено не было, за исключением одного случая, в котором до хирургического лечения был выявлен эпиретинальный фиброз, без прогрессирования за период наблюдения.

Обсуждение

Осколки стекла и камня являются химически инертными материалами и, находясь в заднем отрезке глаза, могут длительное время оставаться инертными [15] или вызывать незначительную воспалительную реакцию, но в редких случаях возможен эндофтальмит. Вместе с тем, инородное тело металлической природы, проникая через оболочку глазного яблока, помимо механического повреждения вызывает осложнения – эндофтальмит в раннем периоде и металлоинтоксикацию в позднем. Поэтому для снижения риска возникновения эндофтальмита рекомендуется удалять любые ВГИТ в течение 24 часов после получения травмы [16; 17].

Проведение стандартной pars-plana витрэктомии связано с удалением ВГИТ через склеротомический разрез и рисками осложнений, а удаление ВГИТ через переднюю камеру глаза и корнеосклеральный туннель может нарушить опорную функцию капсульного мешка в результате повреждения передней и/или задней капсулы хрусталика [18; 19].

В 2010 году Торопыгин С.Г. с соавторами предложили способ, согласно которому проводят факоэмульсифика-цию и факоаспирацию вещества хрусталика по стандартной методике через тоннельный корнеосклеральный разрез [10]. Перфорируют иглой заднюю капсулу хрусталика, после чего отделяют ее от передней гиалоидной мембраны. Пинцетом выполняют задний непрерывный круговой капсулорексис (диаметр 4,0–5,0 мм). Далее, после стандартной трехпортовой субтотальной витрэктомии, ВГИТ цанговым пинцетом выводят в переднюю камеру через

задний и передний капсулорексис. Из передней камеры ВГИТ удаляют через выполненный корнеосклеральный разрез, и имплантируют ИОЛ в капсульный мешок. Но при использовании указанной техники сохраняются риски выхода СТ в переднюю камеру и неконтролируемого расширения и радиализации заднего капсулорексиса, которые ставят под угрозу дальнейшую фиксацию ИОЛ в правильном интракапсулярном положении.

Ранее, в 2004 г., Vatavuk Z. с соавторами описали технику заднего капсулорексиса с применением ретроиллюминации эндоосветителем и витреотома (задний витректорексис), которая позволяет эффективно сохранять опорную функцию капсулярного мешка, даже при удалении ВГИТ среднего размера [11]. При этом первичный задний капсулорексис выполняется сразу после удаления хрусталиковых масс. Витректорексис проводится после передней витрэктомии, снижая риск формирования грыжи СТ и радиализации заднего кап-сулорексиса с потерей опорной функции капсульного мешкай для ИОЛ. Однако при использовании витрео-тома образуются неровные (фестончатые) края заднего капсулорексиса, которые являются слабыми местами с повышенным риском разрыва при натяжении капсулы и радиализации заднего капсулорексиса.

С целью минимизации операционной травмы цилиарного тела и снижения пролиферативного ответа Михин А. А. с соавторами в 2022 году предложили использовать «комбинированный путь» удаления ВГИТ с различными вариантами реализации (магнит-магнит, магнит-пинцет, пинцет-пинцет), при которых осколок выводится из заднего отрезка глазного яблока в передний при помощи трансвитреального доступа, а из передней камеры удаляется через стандартный корнеосклеральный разрез («передним» путем) [20]. Авторы заострили внимание на формировании заднего капсулорексиса с ровным краем для безопасного выведения ВГИТ в переднюю камеру при помощи пинцета, а не витреотома, указывая на риск образования фестончатого края капсулорексиса в таком случае. Кроме того, отметили необходимость тщательного иссечения передней гиалоидной мембраны, грыж стекловидного тела в ПК и имплантации кольца в капсульный мешок для снижения риска радиализации и «убегания» заднего капсулорексиса с потерей опорной функции капсульного мешка. Однако указанный способ полностью не исключает рисков ра-диализации заднего капсулорексиса при его мануальном выполнении, особенно при наличии травматического повреждения задней капсулы хрусталика, кроме того, следует отметить техническую сложность выполнения заднего капсулорексиса пинцетом на авитреальном глазу при отсутствии опоры со стороны стекловидного тела.

В настоящей работе задний капсулорексис выполняли при помощи фемтосекундного лазера, что обеспечило его идеально округлую форму, точную локализацию и размеры. Только в одном случае было зарегистрировано локальное непрорезание заднего фемторексиса, которое не повлияло на итоговый результат лечения.

Диаметр заднего фемтокапсулорексиса до 5,0-ти мм во всех случаях позволил беспрепятственно вывести ВГИТ в переднюю камеру глаза, не нарушив опорную функцию капсулы хрусталика, и имплантировать ИОЛ в капсульный мешок с её центральным расположением. При этом были сведены к минимуму риски повреждения внутриглазных структур (цилиарное тело, сетчатка, сосудистая оболочка), поскольку ВГИТ находилось в поле зрения хирурга, как при его выведении в ПК, так и при удалении из глаза через корнеосклеральный разрез.

В группе наблюдения у всех пациентов были получены высокие зрительные функции. Только у трех пациентов МКОЗ составила 0.5 (пять десятых), что связано с исходной тяжестью травмы.

Заключение

Разработанная методика выполнения заднего фемто-капсулорексиса при ОТГ с ВГИТ обеспечивает получение задней капсулотомии округлой формы и необходимого размера, снижает риск повреждения капсульного мешка хрусталика и сохраняет его опорную функцию для последующей интракапсулярной имплантации ИОЛ, повышает функциональную и анатомическую эффективность хирургического лечения пациентов с травмой глазного яблока при удалении ВГИТ из витреальной полости через переднюю камеру.