Применение ГИС-технологий при мелкомасштабном районировании гидрогеологических условий (на примере Пермского края)

Автор: Щербаков С.В., Шилова А.В., Золотарев Д.Р.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Гидрогеология

Статья в выпуске: 1 (30), 2016 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрена необходимость систематизации и анализа ранее полученных данных с применением современных геоинформационных технологий (ГИС). Приведено детальное описание электронной карты «Гидрогеологические условия приповерхностной части разреза Пермского края» - пилотной ГИС-карты, созданной по актуализированным материалам исследований прошлых лет. Карта, составленная в масштабе 1:600000, включает слои, содержащие основные сведения о гидрогеологическом районировании Пермского края, встречающихся гидрогеологических горизонтах и комплексах пород, уровенном режиме и минерализации подземных вод, трещинных зонах, участках возможного подъема высокоминерализованных вод глубоких водоносных горизонтов. Карта может быть полезна гидрогеологам, инженерам-геологам, а также представителям органов местного самоуправления и домохозяйств на предварительных стадиях реализации инженерно-технических проектов, проектирования сооружений и водозаборных скважин.

Пермский край, гис-проект, районирование, гидрогеология, подземные воды, зональность

Короткий адрес: https://sciup.org/147201082

IDR: 147201082 | УДК: 556.3 | DOI: 10.17072/psu.geol.30.6

Текст научной статьи Применение ГИС-технологий при мелкомасштабном районировании гидрогеологических условий (на примере Пермского края)

Региональные особенности формирования природных условий во многом предопределяют методику гидрогеологических исследований, стадийность и последовательность их выполнения. Очевидно, что не может быть рационального планирования объемов гидрогеологических работ без учета структурнотектонических, геологогидрогеологических и других условий района. В то же время кондиционность итоговых отчетных материалов, в частности, касающихся геологического описания пород, оценки их возраста и стратиграфической приуроченности, характеристики водовмещающих отложений и пр., во многом зависит от правильности истолкования и глубины проработки имеющихся материалов ранее проводившихся обобщений в пределах исследуемого региона.

В изыскательской практике геологогидрогеологические условия территории

или участка предполагаемого строительства при отсутствии материалов изысканий прошлых лет предварительно оцениваются с применением региональных картографических материалов и схем, литературных данных. Наиболее часто прибегают к изучению геологических, гидрогеологических, инженерно-геологических карт, построенных по результатам полевой съемки и дальнейшей обработки материалов. Масштаб таких карт, как правило, не детальнее 1:100000, а зачастую 1:200000 и даже 1:1000000.

С началом XXI в. наметилась тенденция перехода от работы с бумажными первоисточниками к использованию цифровых материалов. Так, в последние годы электронные сканированные растровые картографические материалы, содержащие сведения о геолого-гидрогеологических условиях различных территорий, начинают широко появляться в сети Интернет, а их востребованность среди специалистов-изыскателей растет с каждым днем [1, 2]. Государственными институтами ВСЕГИНГЕО и ВСЕГЕИ ежегодно обновляются ранее созданные и выпускаются новые тематические карты и карты районирования территории Российской Федерации и отдельных ее районов в масштабе 1:1000000–1:2000000 и крупнее в электронных форматах.

Многие предприятия, работающие в области гидрогеологических исследований, активизировали свои усилия в переводе имеющихся архивов в электронные форматы [8]. Некоторые организации шагнули дальше и занимаются разработкой интерактивных тематических ГИС-систем, позволяющих конечному пользователю получать исчерпывающую информацию по интересующему объекту (например, скважине) на карте. Показательным примером такой системы может служить разработанная в Институте геоэкологии им. Е.М. Сергеева РАН интерактивная карта инженерно-геологического районирования территории г. Москвы [4–6].

Назрела острая необходимость в создании электронных векторных картографических материалов, содержащих тематические слои об изученности природных условий той или иной территории, которые позволят не только уточнить уже установленные зависимости [10], но и выявить новые закономерности [11].

Гидрогеологическая изученность Пермского края

На территории Пермского края наряду с картографическими материалами государственной гидрогеологической съемки масштаба 1:200000 и мельче одним из базовых источников первичных сведений о гидрогеологии участка является работа Л.А. и И.А. Шимановских [7]. В её основе лежит огромный объем фактических данных, включающий материалы геологического и гидрогеологического бурения, полевых гидрогеологических наблюдений и опытно-фильтрационных работ, опробования подземных вод и прочих исследований, проводившихся различными организациями и лично авторами на территории Пермского края в течение 40–70 гг. XX столетия.

Все сведения о геологическом строении и гидрогеологических условиях края приведены раздельно по административным районам в виде отдельных карт-схем. По каждому району приведена краткая справка об особенностях формирования подземных вод в приповерхностной части разреза, а также даны статистические сведения о дебете, минерализации, гидрохимическом составе подземных вод, отобранных из многочисленных скважин. Такой подход к изложению материала позволяет оперативно оценивать обстановку, в которой располагается исследуемый участок или проектируемый объект.

Следует отметить, что в отмеченной книге приведены уникальные данные по гидрогеологическому районированию Пермского края применительно к водоснабжению территорий, а также сведения об ожидаемых глубинах залегания под- земных вод в пределах различных площадей, что является особенно полезным при планировании объемов бурения на начальных стадиях выполнения проекта.

Авторами на кафедре динамической геологии и гидрогеологии Пермского государственного университета была проведена работа по обобщению, аккумуляции и систематизации описанных данных, однако это обобщение носит предварительный характер. Для уточнения ситуации следует пользоваться результатами последующих исследований, прежде всего картами, составленными по материалам гидрогеологической съемки масштаба 1:200000, а также проводить полевые работы на месте проектируемых изысканий.

Характеристика ГИС– гидрогеологическая карта

В основу создания геоинформацион-ной системы (ГИС) мелкомасштабного районирования гидрогеологии приповерхностных водоносных горизонтов Пермского края были положены материалы:

– государственной геологической съемки масштабов 1:200000–1:1000000;

– региональных гидрогеологических исследований кафедры динамической геологии и гидрогеологии и лично Л.А. Шимановского и И.А. Шимановской [7];

– исследований В.Н. Катаева и И.В. Щу-ковой, проведенных на территории г. Перми [3].

На данном этапе материалы более детальных гидрогеологических исследований, чем масштаб 1:200000, не учитывались, но, несомненно, будут привлечены на дальнейших этапах реализации проекта при проведении крупномасштабного районирования.

Сведения, приведенные из выше обозначенных источников, отраженные на картах и схемах, последовательно сканировались, привязывались к единой векторной основе (система координат Пулково-1942, зона 10), после чего подвергались оцифровке (векторизации) в полуавтоматическом режиме в программном комплексе ESRI ArcGIS 10.

В структуре созданного таким образом ГИС-проекта выделяются две группы слоев данных: 1) общие – содержат административную и ситуационную информацию; 2) тематические – включают собственно сведения о геолого-гидрогеологических условиях края.

Среди слоев общего назначения фигурируют следующие:

-

- административные границы;

-

- населенные пункты;

-

- реки и озера.

Тематические слои представлены набором гидрогеологических данных: - гидрогеологические области;

-

- границы гидрогеологических областей;

-

- гидрогеологические горизонты и комплексы;

-

- глубина залегания подземных вод;

-

- минерализация подземных вод;

-

- водообильные зоны;

-

- трещинные зоны.

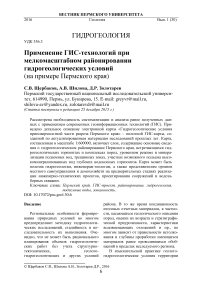

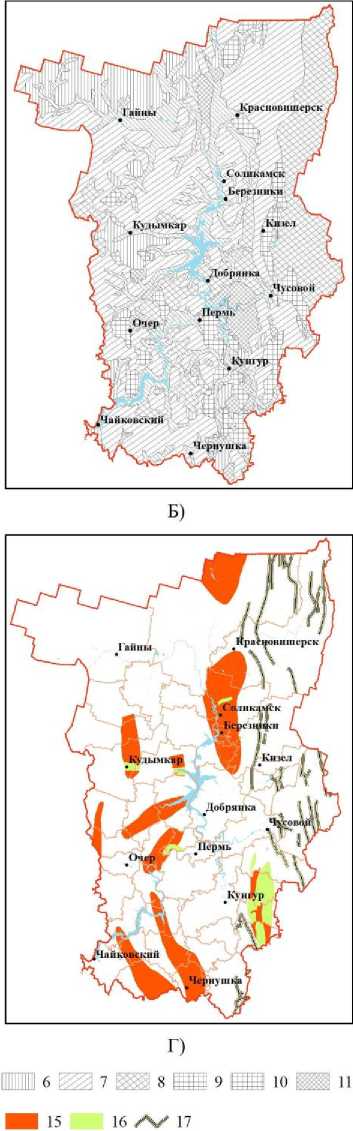

Пример послойного построения ГИС-данных в результате наложения слоев, содержащих различную информацию, друг на друга приведен на рис. 1.

Рис. 1. Пример послойного построения ГИС-данных: слой 1 - гидрогеологические горизонты и комплексы + населенные пункты + водные объекты; слой 2 - глубина залегания подземных вод; слой 3 - минерализация подземных вод

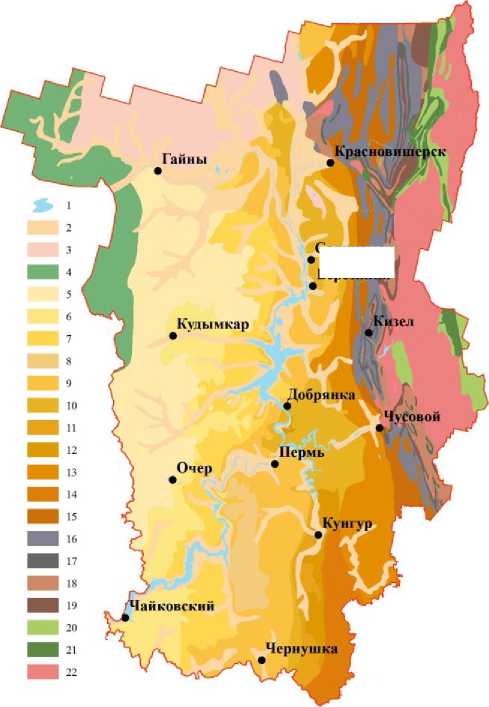

В пределах Пермского края выделяются 3 гидрогеологические области, в общем плане совпадающие с такими тектоническими макроструктурами, как Уральская складчатая зона, Предуральский краевой прогиб и Русская платформа. Каждая область дополнительно подразделяется на ряд подобластей (рис. 3, А).

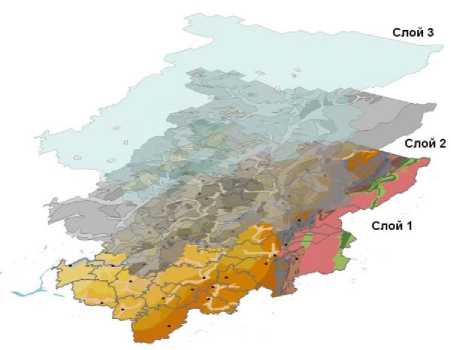

На территории Пермского края развита 21 разновидность постоянно существующих водоносных горизонтов и комплексов, приуроченных к породам и грунтам различного возраста, состава и состояния (рис. 2).

Наиболее широко в пределах края развиты подземные воды, приуроченные к терригенным и трещинно-карстовым отложениям пермского возраста (P). Такие постоянно существующие гидрогеологические горизонты встречаются практически во всей центральной и западной частях края – переходной зоне от платформы к горно-складчатой области.

На северо-востоке края, в пределах Уральской складчатой области, получили развитие подземные воды, приуроченные к каменноугольно-девонским (C–D), ордовикско-силурийским (O–S) и протерозойско-палеозойским (PR–PZ) комплексам, сложенным преимущественно карбонатными и терригенно-карбонатными породами.

На северо-западе территории края в пределах восточной окраины Русской плиты встречаются гидрогеологические горизонты, развитые в мезозойских (MZ) терригенных образованиях юрской (J) и меловой (K) систем.

На севере края расположен постоянно действующий горизонт подземных вод, приуроченных к ледниковым флювиогляциальным рыхлым (суглинисто песчанистым) грунтам четвертичного времени (fglQ). Четвертичные рыхлые грунтовые отложения аллювиальноделювиального, элювиального и биогенного генезиса, развитые с поверхности практически повсеместно в пределах всей территории Пермского края, характеризуются непостоянством уровней и спора- дичностью распространения подземных вод, в связи с чем в отдельный комплекс не обособлены.

Различие глубин залегания уровней подземных вод в рамках края в целом и отдельных его частях контролируется структурно-тектоническими особенностями строения территории как на макро-, так и на мезо- и микроуровне. Общая тенденция такова, что глубина появления и установления подземных вод становится все ближе к земной поверхности по мере движения с востока на запад, а также при приближении к крупным дренам района – рекам Кама, Чусовая, Сылва (рис. 3, Б).

В гидрохимическом отношении на всей территории края в приповерхностной части разреза преобладают подземные воды с минерализацией до 1 г/дм 3 (рис. 3, В). Очаги повышенной минерализации приурочены к районам развития карбо-натно-сульфатных (Кунгурский, Добрянский, Ординский, Октябрьский, Кишерт-ский, Суксунcкий, Уинский и Чернушин-ский районы) и соляных (Березниковский и Соликамский районы) отложений пермского возраста. Заметим, что при составлении схемы изменчивости минерализации подземных вод учтены только естественные факторы формирования их химического состава.

Участки водообильных зон в пределах края практически полностью развиты в пределах Уральской складчатой зоны. Трещинные зоны, с которыми обычно связаны возможные вертикальные перетоки и напорный характер вод, также контролируются структурно-тектоническим планом и главным образом приурочены к структурам второго и третьего порядка (рис. 3, Г).

Итоговый ГИС-проект представляет собой компиляцию существующего районирования Л.А. и И.А. Шимановских с актуальными гидрогеологическими данными, полученными в ходе карстологических исследований на участках развития сульфатного и карбонатно-сульфатного карста, административно приуроченных к Добрянскому и Октябрьскому районам [8,

-

9]. Использованы также результаты экологических изысканий в границах г. Перми. Проведенные исследования позволили уточнить границы различных по глубине залегания, химическому составу подземных вод и отразить их в конечном

продукте – карте.

Закономерности строения Пермского гидрогеологического края сведены в еди-

Соликамск

Березники

ную ГИС-данных, просмотр которой доступен средствами бесплатного приложения ESRI ArcReader 10. В дополнение к ГИС-данным оформлена электронная карта в графическом растровом формате «jpg» масштаба 1:600000, подготовленная для печати в формате A0.

Рис. 2. Гидрогеологические горизонты и комплексы (1 – водные объекты): 2 – рыхлые четвертичные аллювиальные отложения (adQ); 3 – рыхлые четвертичные флювиогляциальные отложения (fglQ); 4 – мезозойский терригенный (Mz); 5 – татарский терригенный (P 3 t); 6 – бе-лебеевский терригенный, перекрытый спорадически обводненными татарскими отложениями (P 3 t+P 2 bl); 7 – белебеевский терригенный (P 2 bl); 8 – шешминский терригенный, перекрытый спорадически обводненными белебеевскими отложениями (P 2 bl+P 1 ss); 9 – шешминский терригенный (P 1 ss); 10 – соликамский карбонатно-терригенный (P 1 sl); 11 – иренский гипсовоангидритовый (на тюйской карбонатной относительно водоупорной пачке развит лунежский горизонт карстовых вод, ниже – разобщенные карстовые водотоки) (P 1 ir); 12 – спорадически обводненные иренские отложения (разобщенные карстовые водотоки нижней части иренской свиты) (P 1 ir); 13 – кунгурский терригенный (P 1 kg); 14 – артинско-филипповский карбонатный (P 1 a–fl); 15 – ассельско-артинский терригенный (P 1 as–a); 16 – визейско-артинский карбонатный (C 1 v–P 1 a); 17 – западно-уральский спорадически обводненный региональный водоупор (hC 1 v); 18 – франско-турнейский карбонатный (D 3 fr–C 1 t); 19 – девонский терригенный (D); 20 – ордовикско-силурийский терригенный (O–S); 21 – ордовикско-силурийский карбонатный (O– Sк); 22 – протерозойско-нижнепалеозойский терригенно-карбонатный (PR–PZ 1 )

Рис. 3. Основные слои ГИС-карты: 1 – водные объекты; 2 – административные районы. 3 – гидрогеологические области и их границы: I 1 – Центральная часть Урала; I 2 – Западная часть Урала; II 1 – Верхнепечерская; II 2 – Ксенофонтовская-Колвинская; II 3 – Соликамская впадина; II 4 – Юрюзано-Сылвенская впадина; III 1 – Уфимское плато; III 2 – Северная; III 3 – Камская. Глубина залегания подземных вод (м): 4 – 0-10; 5 – 0–20; 6 – 10–50; 7 – 10–100; 8 – 10–150; 9 – 25– 100; 10 – 25–150; 11 – 50–150. Минерализация подземных вод (г/дм3): 12 – менее 1; 13 – 1–3; 14 – более 3. Трещинные зоны: 15 – участки возможного подъема высокоминерализованных вод глубоких горизонтов; 16 – участки трещинных зон, связанные с образованием валов, где происходит подъем высокоминерализованных вод из глубоких водоносных комплексов; 17 – водообильные зоны

Выводы

-

1. Привлечение максимально широкого спектра материалов исследований прошлых лет не только позволяет оценивать природные условия района или участка работ, но и способствует повышению точности планирования отдельных видов и объемов намечаемых изысканий.

-

2. В настоящее время остро стоит вопрос по переводу накопленных литературных данных и картографических материалов в цифровую форму с привязкой и векторизацией последних посредством ГИС-систем. Это позволит не только систематизировать уже известные сведения, но и значительно ускорить время их обработки и анализа при создании новых проектов, а также обеспечить доступ к архивным данным максимально широкому кругу специалистов.

-

3. Для территории Пермского края создана пилотная интерактивная ГИС-карта, использование которой дает возможность оперативной предварительной оценки геолого-гидрогеологических условий исследуемых районов, в т.ч. их приуроченности к определенным литологостратиграфическим комплексам, прогнозирования ожидаемых уровней и химизма подземных вод.

-

4. Данная карта будет полезна специалистам, работающим в сферах гидрогеологических исследований, инженерногеологических и инженерноэкологических изысканий, а также органам местного самоуправления и администрациям, осуществляющим свою деятельность на местах.

-

5. Необходимо расширять и уточнять ГИС-данные новыми сведениями о гидрогеологических горизонтах и комплексах, их характеристиках и свойствах. В качестве основных данных следует принять материалы гидрогеологической съемки масштаба 1:200000, которой покрыта большая часть территории Пермского края.

-

6. «Слепок» пилотной версии ГИС-карты будет размещен на сайте лаборато-

- рии прогнозного моделирования в геосистемах Пермского государственного университета – karst.psu.ru.

Список литературы Применение ГИС-технологий при мелкомасштабном районировании гидрогеологических условий (на примере Пермского края)

- База знаний: карты/Институт геоэкологии РАН. URL: http://www.hge.spbu.ru/mapgis/start.html.

- Геологическая библиотека GeoKniga. URL: http://www.geokniga.org.

- Катаев В.Н., Щукова И.В. Подземные воды города Перми. Пермь: Изд-во Перм. гос. ун-та, 2006. 142 с.

- Миронов О.К. Геоинформационные технологии для составления крупномасштабных геологических карт территории г. Москвы//Геоэкология. 2011. № 3. С. 198-214.

- Осипов В.И. Крупномасштабное геологическое картирование территории г. Москвы//Геоэкология. 2011. № 3. С. 195-197.

- Осипов В.И., Бурова В.Н., Заиканова В.Г., Молодых И.И., Пырченко В.А., Савись-ко И.С. Карта крупномасштабного (детального) инженерно-геологического районирования территории г. Москвы//Геоэкология. 2011. № 4. С. 306-318.

- Шимановский Л.А., Шимановская И.А. Пресные подземные воды Пермской области. Пермь: Перм. кн. изд-во, 1973. 198с.

- Щербаков С.В. Актуализация исследований прошлых лет с целью оценки карсто-опасности территории Добрянского района Пермского края//Проблемы геологии и освоения недр: тр. XVIII Междунар. симп. им. акад. М.А. Усова. Томск: Изд-во Том. политехн. ун-та, 2014. С. 488-489.

- Щербаков С.В. Подземные карстовые формы на территории пос. Октябрьский Пермского края//Инженерные изыскания в строительстве: матер. VIII науч.-практ. конф./ПНИИИС. М., 2012. С. 71-75.

- Eskelinen R., Alaaho P., Rossi P.M., Klove B. A GIS-based method for predicting groundwater discharge areas in esker aquifers in the Boreal region//Environmental Earth Sciences. 2015. Vol. 74, Issue 5. P. 41094118.

- Shah Z.U.H., Ahmad Z. Hydrochemical mapping of the Upper Thal Doab (Pakistan) using the geographic information system//Environmental Earth Sciences. 2015. Vol. 74, Issue 3. P. 2757-2773.