Применение ГИС-технологий при улучшении земель в Шабранско-Сумгаитском районе

Автор: Салаева Х. Б., Шахмарова Л. В.

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 11 т.7, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты исследования почвенного покрова, проведенного в Азербайджане. Установлено, что почвы исследуемой территории слабозасоленные, что чаще встречается на орошаемых землях. Солонцеватые почвы распространены в Шабранско-Сумгаитском районе. Негативное влияние солонцеватых почв на развитие и урожайность сельскохозяйственных культур обусловлено наличием в почвенном растворе соды и абсорбирующих катионов натрия и магния. Выявлено, что 36,3% почв с. Гюламли Шабранского района подверглось сильному засолению. Необходимо контролировать потоки коллекторно-дренажной сети на сельскохозяйственных территориях.

Засоление почвы, улучшение земель, агротехника.

Короткий адрес: https://sciup.org/14121227

IDR: 14121227 | УДК: 631.151 | DOI: 10.33619/2414-2948/72/10

Текст научной статьи Применение ГИС-технологий при улучшении земель в Шабранско-Сумгаитском районе

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

В настоящее время приняты ряд законов и указов, изданных Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, с целью улучшения социального развития в регионах, эффективного использования земель и достижения высокой производительности, в том числе «Национальные экономические перспективы Азербайджанской Республики», утвержденная постановлением от 6 декабря 2016 г.

cc) ® I

Государственная программа «Стратегическая дорожная карта по сельскому хозяйству» ставит очень важные вопросы для специалистов, работающих в сельскохозяйственном секторе [1].

В Азербайджане множество вопросов в области мелиорации и управлении водными ресурсами, гибкое решение которых может быть легко реализовано с помощью систем ГИС в соответствии с современными требованиями. Использование возможностей аэрокосмической съемки при создании ГИС-систем позволяют легко, точно и быстро решить поставленную задачу.

Объект и методика исследования

В качестве объекта исследования были взяты объекты мелиорации и водного хозяйства, их взаимосвязанные процессы и события. В современном этапе рельеф земной поверхности, процессы и события, происходящие на ее поверхности, возведение инженерных сооружений и т.п. объекты, легче и точнее изучаются с помощью аэрокосмических изображений.

Изученный орошаемый массив предгорных прикаспийских наклонных равнин включает Хачмазский, Шабранский, Сиязанский и Хызынский административные районы Азербайджанской Республики, которые составляют важную часть Губа-Хачмазской природно-экономической зоны. Граничит на севере с рекой Самур, на северо-западе с землями Гусарского и Губинского районов, на востоке с Каспийским морем, а на юге с землями Апшеронского района.

Рельеф района исследований представлен пологими равнинами, сформированными преимущественно на аллювиально-пролювиальных отложениях. Почвы опытно-дренажного участка имеют тяжелый гранулометрический состав. Количество физической глины (<0,01 мм) во всех горизонтах в верхнем трехметровом слое в основном составляет 75–85%, в некоторых случаях более 85%. Почвы района состоят из средних (75–85%) и тяжелых (> 85%) глин. По данным Госкомстата, приведена динамика площадей, занятых сельскохозяйственной продукцией, за 12 лет (1991–2002 гг.). Как видно, в 2002 году посевные площади пшеницы увеличились на 73%, овощей - на 50%, а садов сократились на 18%.

Климатические условия массива охарактеризованы данными метеостанций Хачмаз, Сиязань и Сумгаит. Среднемесячная температура воздуха в массиве колеблется от 1,2 °С (январь) до 25,6 °С (август) за 5 лет (2011–2015 гг.). Годовое количество осадков составляет 223,4 мм в Сумгаите, 272,7 мм в Сиязани и 288,8 мм в Хачмазе.

Образцы почв, взятые на исследуемой территории для изучения уровня засоления почв на муниципальных, частных и государственных территориях страны, были проанализированы в лаборатории «Почвенно-геоботанические исследования». Исследовательского центра проекта «Кадастр и землеустройство» и их лаборатории. определены уровни и типы засоления.

Результаты исследования

На основании почвенного обследования, проведенного на территории Гуламлинского административно-территориального округа в августе 2017 г., установлено, что на территории распространены серо-коричневые, сероземно-луговые, светло-сероземно-луговые, серокоричневые (каштановые) типы почв [4].

Одним из факторов, негативно влияющих на высокие и стабильные урожаи сельскохозяйственных культур на орошаемых площадях Самур-Апшеронского массива, является засоление почв. Солонцеватые почвы распространены в Шабрано-Сумгаитском районе. Негативное влияние солонцеватых почв на развитие и урожайность сельскохозяйственных культур обусловлено наличием в почвенном растворе соды и абсорбирующих катионов натрия и магния [2].

В сильнозасоленных почвах количество сухого остатка увеличивается и уменьшается в пределах 3,84–1,950 по профилю. В слоях почвы преобладают SO 4 , Cl и Na. Содержание солей в основном хлоридно-сульфатно-натриевое. Почвы по степени засоления сильно засоленные (Таблица 1).

Таблица 1.

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗОВ ВОДНОЙ ВЫТЯЖКИ ТЯЖЕЛО- И СРЕДНЕГЛИНИСТЫХ СЕРОБУРЫХ ПОЧВ (хлоридно-сульфатно-натриевые, % экв.)

|

Глубина, см |

Анионы |

Катионы |

Плотный остаток, в % |

|||||

|

CO 3 |

HCO 3 |

Cl |

SO 4 |

Ca |

Mg |

Na+K |

||

|

0–20 |

нет |

0,024 |

1,154 |

1,330 |

0,273 |

0,079 |

0,931 |

3,84 |

|

0,40 |

32,50 |

27,69 |

13,63 |

6,50 |

40,46 |

|||

|

20–40 |

— |

0,051 |

0,444 |

1,732 |

0,203 |

0,059 |

0,783 |

3,390 |

|

0,50 |

12,50 |

36,06 |

10,13 |

4,87 |

34,06 |

|||

|

40–60 |

— |

0,027 |

0,550 |

1,190 |

0,190 |

0,052 |

0,621 |

2,683 |

|

0,45 |

15,50 |

24,78 |

9,50 |

4,25 |

26,98 |

|||

|

60–80 |

— |

0,024 |

0,373 |

1,100 |

0,158 |

0,047 |

0,507 |

2,275 |

|

0,40 |

10,50 |

22,90 |

7,88 |

3,87 |

21,00 |

|||

|

80–100 |

— |

0,024 |

0,479 |

0,975 |

0,175 |

0,049 |

0,493 |

2,260 |

|

0,40 |

13,50 |

20,30 |

8,75 |

4,00 |

21,45 |

|||

|

100–125 |

— |

0,033 |

0,320 |

0,984 |

0,138 |

0,038 |

0,461 |

2,035 |

|

0,55 |

9,00 |

20,49 |

6,88 |

3,12 |

20,04 |

|||

|

125–150 |

— |

0,034 |

0,124 |

1,620 |

0,100 |

0,035 |

0,688 |

2,635 |

|

0,55 |

3,50 |

33,73 |

5,00 |

2,88 |

29,90 |

|||

|

150–175 |

— |

0,021 |

0,408 |

0,782 |

0,158 |

0,047 |

0,507 |

1,895 |

|

0,35 |

11,50 |

16,28 |

4,75 |

2,38 |

21,00 |

|||

|

175–200 |

— |

0,037 |

0,124 |

1,155 |

0,17 |

0,049 |

0,360 |

1,950 |

|

0,60 |

3,50 |

24,05 |

8,50 |

4,00 |

12,65 |

|||

Количество сухого остатка в засоленных почвах увеличивается и уменьшается в пределах 0,712–1,132 по профилю. Эти почвы считаются засоленными, так как среднее количество сухих остатков в слое 0–100 см составляет 0,40–0,80% для культурных растений и 0,40–0,80% для дикорастущих растений в почвах с хлорсульфатным типом засоления. Тип засоления сульфатный, хлоридно-сульфатно-кальциево-натриевый (Таблица 2).

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗОВ ТЯЖЕЛО- И СРЕДНЕГЛИНИСТЫХ СЕРО-БУРЫХ (сульфатные, хлоридно-сульфатные, кальциево-натриевые) ПОЧВ (% экв.)

Таблица 2

|

Глубина, см |

Анионы |

Катионы |

Плотный остаток в % |

|||||

|

CO 3 |

HCO 3 |

Cl |

SO 4 |

Ca |

Mg |

Na+K |

||

|

0–20 |

нет |

0,054 |

0,053 |

0,473 |

0,054 |

0,026 |

0,154 |

0,712 |

|

0,80 |

0,92 |

9,86 |

2,70 |

2,20 |

6,68 |

|||

|

20–40 |

— |

0,054 |

0,021 |

0,492 |

0,052 |

0,043 |

0,127 |

0,708 |

|

0,88 |

0,60 |

10,24 |

2,60 |

3,60 |

5,52 |

|||

|

40–60 |

— |

0,049 |

0,024 |

0,656 |

0,086 |

0,054 |

0,146 |

1,040 |

|

0,80 |

0,68 |

13,67 |

4,30 |

4,50 |

6,35 |

|||

|

60–80 |

— |

0,049 |

0,024 |

0,802 |

0,120 |

0,071 |

0,145 |

1,150 |

|

0,80 |

0,68 |

16,71 |

6,00 |

5,90 |

6,29 |

|||

|

Глубина, см |

Анионы |

Катионы |

Плотный остаток в % |

|||||

|

CO 3 |

HCO 3 |

Cl |

SO 4 |

Ca |

Mg |

Na+K |

||

|

80–100 |

— |

0,054 |

0,028 |

0,616 |

0,064 |

0,066 |

0,134 |

0,900 |

|

0,88 |

0,80 |

12,83 |

3,20 |

5,50 |

5,81 |

|||

|

100–125 |

— |

0,041 |

0,024 |

0,812 |

0,130 |

0,071 |

0,135 |

1,252 |

|

0,68 |

0,68 |

16,92 |

6,50 |

5,90 |

5,88 |

|||

|

125–150 |

— |

0,044 |

0,028 |

0,718 |

0,106 |

0,058 |

0,147 |

1,134 |

|

0,72 |

0,80 |

14,97 |

5,30 |

4,80 |

6,39 |

|||

|

150–175 |

— |

0,044 |

0,026 |

0,608 |

0,086 |

0,047 |

0,136 |

0,952 |

|

0,72 |

0,72 |

12,67 |

4,30 |

3,90 |

5,91 |

|||

|

175–200 |

— |

0,039 |

0,024 |

0,757 |

0,114 |

0,058 |

0,142 |

1,132 |

|

0,64 |

0,68 |

15,34 |

5,70 |

4,80 |

6,16 |

|||

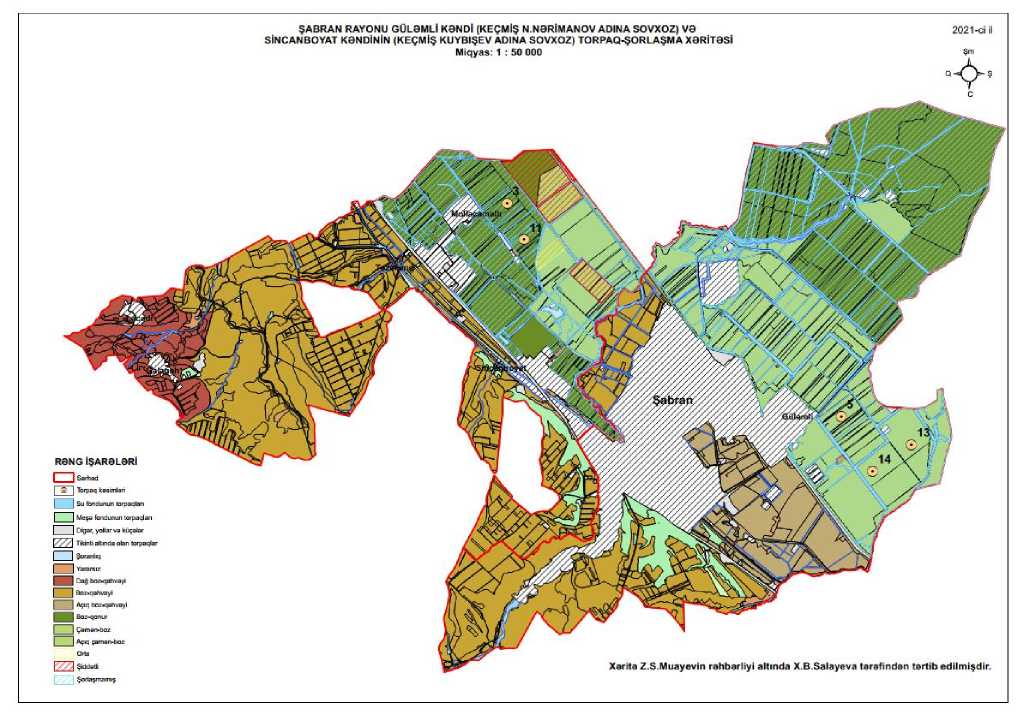

По результатам полевых исследований и лабораторных анализов составлена карта почв и засоления исследуемой территории (Рисунок 1).

о-Ж-я и

SABRAN RAYONU GULDMLl KDNDl (KEQMl$ N.NBRlMANOV ADINA SOVXOZ) VS SiNCANBOYAT KSHDINiN (KEQMl§ KUYBI§EV ADINA SOVXOZ) TORPAQ-^ORLA^M A XDRiTasi

Miqyas: 1 : 50 000

2021-d й

R6NG l$AR®L©Rl

| | Sarbad

| S | Типаа kasimlan

| Su t'onduiun lorpaqlan

| | Maja food u nun lorpaqian

| | Digor. yollar va kiifalBr

Tifonb altnda abn forpaqlar

| | Yararsiz

Dag bobqotwoyi

| | Qoi-qanvayi

| Apq bco>qativayi Boz-gorur

] Camaoboz | A?)q famori-toz

223 8«*>ali

^odagmami^

Xerita Z.S.Muayevin rahbarliyi altinda X В Salayeva tarafindan tartib edilmi$dir.

Рисунок 1. Карта засоления с. Гюлемли

Засоление орошаемых земель резко снижает плодородие почвы, а иногда делает ее непригодной для длительных посевов. Избыточное испарение почвенной влаги, высокое содержание солей в поливной воде, а также близкое расположение грунтовых вод к земной поверхности, содержащего много солей, вызывают риск вторичного засоление. Меры борьбы с засолением орошаемых земель включают мелиоративные, агротехнические и гидротехнические мероприятия. При проведении мелиоративных мероприятий следует учитывать, что поливная вода, подаваемая на поля, соответствует режиму полива сельскохозяйственных культур. При орошении следует использовать передовые методы, временные и осевые канавы следует заменить гибкими и жесткими трубами. Чтобы свести к минимуму утечки из оросительных каналов, почвенные каналы следует как можно больше покрывать бетонной облицовкой и заменять водосточными желобами или трубопроводами [3].

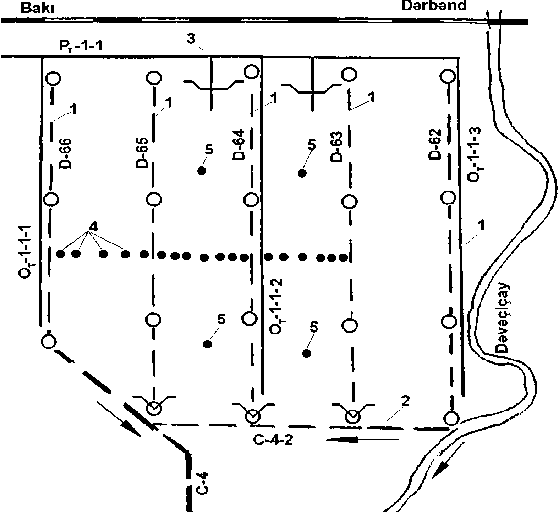

Во время агротехнических мероприятий в оросительных системах следует применять систему посева пастбищ, вовремя вносить органические и минеральные удобрения, повышать плодородие почвы и проводить посевную культивацию, что необходимо для улучшения структуры почвы. В этом случае можно добиться уменьшения испарения с земной поверхности. Гидротехнические мероприятия — одна из основных мер борьбы с засолением почв. В основе этих мероприятий — мытье засоленных почв на фоне коллекторно-дренажных работ. Район исследования был выбран на территории, покрытой крытыми дренажами D-63, D-64, D-65 (площадь 32 га). Расстояние между стоками 200 м, длина водостоков 800 м, уклон 0,002 (Рисунок 2).

Рисунок 2. Опытно-дренажный участок с закрытыми дренами с керамическими трубами с отверствиями покрытой водоливом с. Гюлемли Шабранского района

Контрольный водосток Д-63 на исследуемой территории был построен из обычных глиняных труб и покрыт фильтрующим материалом, состоящим из смеси песка и гравия. Дренажные водостоки D-64 и D-65 изготовлены из новых перфорированных оребренных керамических труб. Испытательный полигон расположен в притоке реки Девечи, почвы имеют относительно легкий гранулометрический состав. Он состоит в основном из средних, тяжелых и легких глин. Дренажи были сооружены полумеханизированным способом с помощью экскаватора ETS-406. Ребристость труб увеличивает их прочность в 7–8 раз, а также снижается трещиностойкость при транспортировке и строительных работах. Количество солей в почвах на исследуемой территории составляло 0,96–1,53% от сухого вещества, преобладали ионы Ca и Na (Таблица 3).

В годы исследований опытная площадка использовалась под посадки. Эффективность дренажа оценивалась по модулю дренажа, данным мониторинга уровня подземных вод и динамике солей в почве.

Таблица 3

НАЛИЧИЕ СОЛЕЙ В ПОЧВО-ГРУНТЕ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ

|

Глубина, см |

Плотный остаток, % |

Количество солей, % |

Количество, %/мг-экв. |

||||||

|

CO 3 |

HCO 3 |

Cl |

SO 4 |

Ca |

Mg |

Na+K |

|||

|

0–20 |

1,270 |

1,257 |

нет |

0,063 |

0,085 |

0,716 |

0,060 |

0,023 |

0,310 |

|

1,04 |

2,40 |

14,92 |

3,00 |

1,90 |

13,46 |

||||

|

20–40 |

1,078 |

1,163 |

— |

0,068 |

0,075 |

0,665 |

0,024 |

0,037 |

0,294 |

|

1,12 |

2,12 |

13,85 |

1,20 |

3,10 |

12,79 |

||||

|

40–60 |

1,830 |

1,813 |

— |

0,063 |

0,111 |

1,073 |

0,092 |

0,032 |

0,442 |

|

1,04 |

3,12 |

22,35 |

4,60 |

2,70 |

19,21 |

||||

|

60–80 |

1,658 |

1,640 |

— |

0,059 |

0,081 |

1,002 |

0,094 |

0,047 |

0,357 |

|

0,96 |

2,28 |

20,89 |

4,70 |

3,90 |

15,53 |

||||

|

80–100 |

1,530 |

1,468 |

— |

0,059 |

0,082 |

0,880 |

0,084 |

0,041 |

0,382 |

|

0,96 |

2,32 |

18,32 |

4,20 |

3,40 |

14,00 |

||||

|

100–125 |

1,448 |

1,424 |

— |

0,046 |

0,072 |

0,874 |

0,100 |

0,038 |

0,294 |

|

0,76 |

2,04 |

18,20 |

5,00 |

3,20 |

12,80 |

||||

|

125–150 |

1,320 |

1,391 |

— |

0,054 |

0,074 |

1,840 |

0,100 |

0,036 |

0,287 |

|

0,88 |

2,08 |

17,50 |

5,00 |

3,00 |

12,46 |

||||

|

150–175 |

0,964 |

0,985 |

— |

0,013 |

0,074 |

0,531 |

0,022 |

0,020 |

0,265 |

|

1,20 |

2,08 |

11,06 |

1,10 |

1,70 |

11,54 |

||||

|

175–200 |

1,136 |

1,121 |

— |

0,063 |

0,082 |

0,626 |

0,036 |

0,024 |

0,290 |

|

1,04 |

2,32 |

13,03 |

1,80 |

2,00 |

12,59 |

||||

Выводы

-

36,3% почв с. Гюламли Шабранского района подверглось сильному засолению. Тяжелоглинистый, гранулометрический, встречается в засоленных серо-коричневых и серобурых типах почв. Количество солей в почве на исследуемой территории составляет 0,96– 1,53% от сухого вещества, преобладают ионы Ca и Na.

На почвах, склонных к засолению, рекомендуется применять севооборот. Необходимо контролировать потоки коллекторно-дренажной сети на сельскохозяйственных территориях, подверженных пониженному засолению, при соблюдении норм орошения во избежание повышения уровня грунтовых вод.

Список литературы Применение ГИС-технологий при улучшении земель в Шабранско-Сумгаитском районе

- Азизов К. З. Классификация засоленных почв Азербайджана по степени и типу засоления. Баку, 2002. 29 с.

- Гаджиев Ж. А., Аллахвердиев Э. Р., Ибрагимов А. Г. Орошаемое земледелие. Баку, 2012. 224 с.

- Самедов П. А., Баббекова Л. А., Алиева Б. Б., Мамедзаде В. Т., Садыхова М. Э., Алиева М. М. Биологические показатели и их значение в диагностике засоленных почв аридных биогеоценозов Азербайджана // Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета им. ПА Костычева. 2013. №4. С. 52 56.