Применение имитационного моделирования для анализа устойчивости производственно-экономического объекта

Автор: Гаврилова Анна Александровна

Журнал: Инфокоммуникационные технологии @ikt-psuti

Рубрика: Новые информационные технологии

Статья в выпуске: 4 т.9, 2011 года.

Бесплатный доступ

В условиях преобразований в организации и управлении предприятиями интерес представляют методы, позволяющие принимать научно обоснованные системные управленческие решения. В работе проведена оценка эффективности функционирования производственно-экономического объекта на примере генерирующей компании, исследованы производственно-технологические внутренние связи, проанализированы вклады основных бизнес-ресурсов в конечные показатели деятельности на основе методов имитационного моделирования.

Управление предприятием, оценка эффективности функционирования, принятие решений, имитационное моделирование, бизнес-ресурсы, энергетическая система

Короткий адрес: https://sciup.org/140191513

IDR: 140191513 | УДК: 004.021

Текст научной статьи Применение имитационного моделирования для анализа устойчивости производственно-экономического объекта

В данной работе предлагается один из возможных подходов к исследованию с помощью модельного анализа деятельности производственно-экономического объекта – региональной энергетической системы. Объектом исследования является территориальная генерирующая компания, которая вырабатывает электрическую и тепловую энергию для нужд областного промышленного комплекса и ЖКХ и определяющим образом влияет на развитие региона. Необходимость исследования эффективности функционирования энергосистемы обусловлена значительным ростом энергетической составляющей в себестоимости продукции в настоящее время. Энергоемкость российского валового внутреннего продукта выше, чем в экономически развитых странах более чем в 2,5 раза. Высокая энергоемкость значительно уменьшает эффективность и конкурентоспособность российской экономики.

Статистический анализ

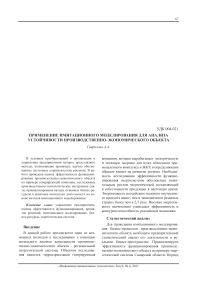

Для проведения имитационного моделирования бизнес-процессов производственно-экономического объекта необходим предварительный статистический анализ его деятельности в реальном бизнес-пространстве. Проанализируем эффективность функционирования производственно-экономического объекта на примере энергетической системы Самарской области. Период исследования – с 1976 по 2010 годы. На рис. 1 приведены статистические данные по выработке электрической, тепловой и суммарной энергии энергосистемой за исследуемый период.

Наиболее высокие количественные показатели энергосистема достигла в 1987-1990 г.г. В 1990 году из состава энергосистемы была выведена Волжская ГЭС, и в настоящее время энергосистема состоит только из ТЭЦ. В результате она стала дефицитной по производству электроэнергии.

Электрическая нагрузка ТЭЦ энергосистемы в 1989-1991 г.г. снизились почти на 20%. В последующие годы произошло снижение потребления электрической энергии промышленностью на 38%. В этих условиях нарушился оптимальный баланс комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, увеличились удельные расходы топлива на отпущенную энергию.

Рис. 1. Показатели бизнес-процессов энергосистемы 1976-2010 г.г.: Yt – отпуск тепловой энергии, Ye – отпуск электроэнергии, Ys – суммарный отпуск энергии, (млнГДж)

Величина спада потребления и производства энергии в 1990-2010 г.г. в значительной степени определяется постоянным ростом тарифов на отпускаемые тепловую и электрическую энергию. В результате многие энергоемкие предприятия области, стремясь сократить затраты на приобретаемую тепловую энергию, приняли решение о строительстве собственных энергоисточников. В последующие годы производство электрической энергии осталось на уровне 2002 г. с незначительными колебаниями.

Производство тепловой энергии за рассматриваемый период характеризуется еще большим спадом, чем производство электрической. Суммарное падение производства тепла за период до 1996 г. составило 44%.

До начала периода перестроек 90-ых годов в общей тепловой нагрузке энергосистемы доля паропроизводства ТЭЦ составляла 57%, а производства горячей воды – 43%, так как основным потребителем тепловой энергии в области является промышленность. Такое соотношение соответствовало оптимальным, регламентным режимам работы технологического оборудования областной энергосистемы.

В 1994 г. паровая нагрузка резко снизилась вследствие спада промышленного потребления и составила всего лишь 36% от общей тепловой нагрузки, доля горячего водоснабжения возросла до 64%.

Значительное изменение структуры выработки тепловой энергии, а также изменение соотношений между выработкой тепловой энергии и произведенной на ее базе электрической энергии привели к эксплуатации энергетического оборудования в нерасчетных, неоптимальных режимах.

Модельный анализ

В интересах имитационного моделирования исследуем динамику поведения энергосистемы в 1990-2010 г.г. с помощью математических моделей в форме степенных производственных функций типа Кобба-Дугласа. Определим эффективность использования бизнес-ресурсов.

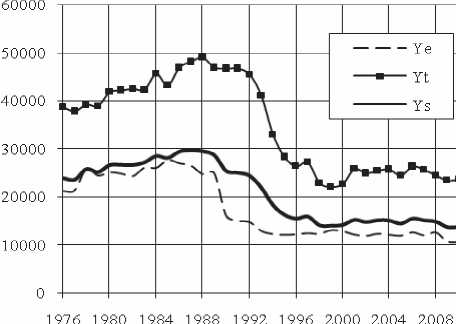

В качестве имитационной модели используем агрегированную модель, учитывающую влияние на продукт производства основных бизнес-ре-сурсов. Для энергопроизводства основными ресурсами являются: материальные К^ , трудовые ЦУ и топливные B(f) ресурсы. Таким образом, представим модель в виде зависимости количества произведенной энергии Y^f) от трех определяющих факторов в виде:

Рис. 2. К построению модели количества произведенной электроэнергии

В соответствии с приведенной структурой общий вид модели построим в мультипликативной форме:

y^ = A ■ куу • L(t? ■ BVY; (1)

где а, Р, У – коэффициенты эластичности выпуска по фондам, труду и топливу. Они являются логарифмическими функциями чувствительнос-

К SY г by В 9Y ти a =---, р----и у =---и

Y 8К Y 9L Y 9В показывают, на сколько процентов увеличится производство энергии при увеличении затрат соответствующих ресурсов ( К, L или B ) на 1 %. A – масштабный коэффициент, характеризующий интегральную эффективность производства.

Значения масштабного коэффициента и коэффициентов эластичности (см. таблицу 1) идентифицированы методом наименьших квадратов [2], минимизирующим среднеквадратическое отклонение реальной статистики от расчетов по модели (1).

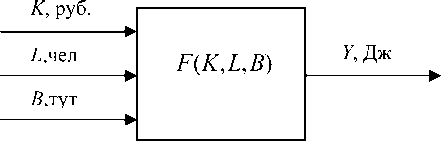

На рис. 3 приведено сопоставление модельных расчетов с реальными статистическими данными по отпуску суммарной энергии. Модели по выпуску тепловой и электрической энергии имеют аналогичный вид.

1990 1995 2000 2005 2010

Рис. 3. Производственно-экономический объект – энергосистема 1990-2010 гг. Ys сгл – отпуск суммарной энергии, 1010Дж; Ysm – модель

В целом, анализ результатов идентификации параметров моделей производства тепла, электроэнергии и суммарного отпуска продукции показывает, что все модели соответствуют реальным статистическим данным, так как значения коэффициентов детерминации лежат в пределах 0,94-0,99. Величины среднеквадратичных невязок не превышают 4,5%. Оценки расчетов значимы по F-статистике на всем рассматриваемом временном́ интервале. Прогностические свойства моделей по критерию Дар-бина-Уотсона являются удовлетворительными.

Таким образом, трехфакторная неоднородная производственная функция адекватно описывает все виды энергетического производства в реальном бизнес-пространстве и может использоваться в качестве имитационной модели исследуемого производственно-экономического объекта.

Оценка устойчивости производственноэкономического объекта

Оценка устойчивости энергосистемы к структурным перестройкам в экономике нашей страны в переходный период оценивалась по предельным производительностям использования каждо-ГП . 9Y 9Y 9Y го бизнес-ресурса: Эти производ-

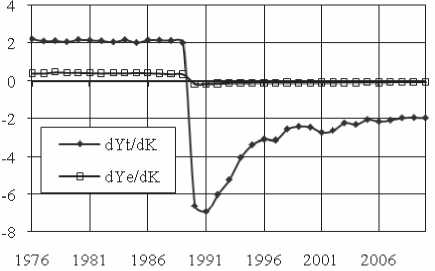

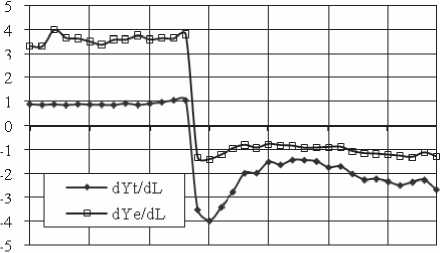

ЭК ’ 9L’ 9В ные характеризуют функции чувствительности производства к соответствующим входам. На рис. 4 приведена динамика предельной эффективности капитальных ресурсов, на рис. 5 – динамика предельной эффективности трудовых ресурсов. Предельные производительности основных биз-нес-процессов: производства тепловой Yt и электрической Ye энергий рассчитаны на основе коэффициентов эластичности a, Р, у моделей.

Таблица 1. Результаты моделирования

|

Параметры и коэффициенты |

1976-1989 г.г. |

1990-2010 г.г. |

||||

|

Электроэнергия |

Тепловая энергия |

Суммарная энергия |

Электроэнергия |

Тепловая энергия |

Суммарная энергия |

|

|

А |

2,6631 |

4,9517 |

1,7103 |

6,7- 105 |

1,52-102 |

1,018 |

|

а |

0,7633 |

0,0525 |

0,0217 |

-0,3170 |

-0,0357 |

0,026 |

|

₽ |

0,8313 |

0,0642 |

0,3253 |

-0,3210 |

-0,0552 |

-0,005 |

|

Y |

0,9930 |

0,8910 |

0,6680 |

0,3130 |

0,7330 |

1,203 |

|

R2 |

0,9426 |

0,9682 |

0,9683 |

0,9355 |

0,9855 |

0,9880 |

|

О |

0,0221 |

0,0184 |

0,0161 |

0,0270 |

0,0450 |

0,0418 |

Рис. 4. Предельная эффективность капитальных ресурсов в бизнес-процессах производства тепловой и электрической энергии, Дж/руб

Анализ приведенных зависимостей показывает, что до 1989 г. предельные производительности ресурсов были положительными, незначительно колебались. Положительные их значения свидетельствуют о том, что энергосистема имела управляемость и функционировала удовлетворительно, что свидетельствовало об ее устойчивом развитии. После 1990 г. предельные производительности снизились, стали отрицательными, то есть управляемость на основе капитальных и трудовых ресурсов была потеряна. Энергосистема имеет низкий коэффициент эффективности использования капитальных и трудовых ресурсов.

1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006

Рис. 5. Предельная эффективность трудовых ресурсов в бизнес-процессах производства тепловой и электрической энергии, Дж/чел

1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006

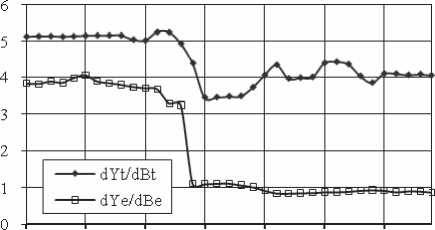

Рис. 6. Предельная эффективность по топливу в бизнес-процессах производства тепловой и электрической энергии, Дж/тут

На рис. 5 приведены графики предельной эффективности использования топливных ресурсов энергосистемы в основных бизнес-процес-сах: производстве тепловой Yt и электрической Ye энергии. Предельные производительности топливных ресурсов на всем рассматриваемом интервале остаются положительными. Для производства электрической энергии они существенно ниже, чем для производства тепловой энергии. Зависимость между расходом топлива В и количеством произведенной энергии У(?)

идентифицируется существенно нелинейной, что свидетельствует о весьма неудовлетворительном использовании топливных ресурсов.

Закономерности поведения системы

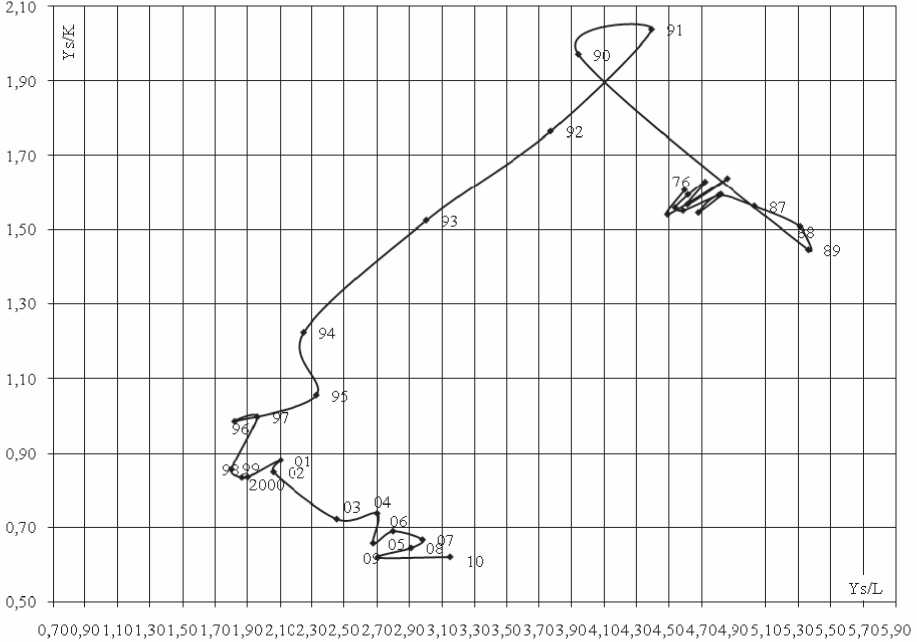

Внутренние закономерности динамики поведения производственно-экономического объекта – энергосистемы – исследуем по фазовому портрету суммарного производства в пространствах состояний показателей качества. Координатными областями примем «фондоотдачу – производительность труда» (см. рис. 6).

Для фазового портрета характерна существенная нестабильность. Состояние энергосистемы характеризуется тремя, близкими к стационарным, состояниями с малыми флуктуациями координат в их окрестности на начальном и конечном участках рассматриваемого периода в 1976-1987 г.г., в 1996-2002 г.г. и 2004-2010 г.г. В окрестности первой стационарной точки энергосистема находилась 12 лет, в окрестности второй и третьей – по 7 лет.

На интервале 1988-1995 г.г. происходит переход от одного стационарного состояния энергосистемы к другому. До 1988 г. энергосистема функционировала устойчиво со стабильными показателями эффективности. После 1988 г. в результате начала структурных перестроек в экономике произошло падение показателей эффективности функционирования энергосистемы.

В период 1996-2002 г.г. наметилась стабилизация текущих показателей качества, которые снизились практически в два раза. Новый переходный процесс привел к дальнейшему снижению эффективности использования капитальных ресурсов Vk и незначительному росту произво-

' у/ дительности труда "

Смещение центров циклов к началу координат, в целом, свидетельствует о снижении эффективности функционирования энергосистемы.

Анализ поведения фазовых кривых в окрестностях особых точек показал, что движение изображающих точек происходит по циклическим замкнутым кривым в виде эллипсов. Фазовые траектории соответствуют устойчивым предельным циклам, которым отвечают автоколебательные процессы. Следовательно, в функционировании анализируемого производственно-экономического объекта четко проявляются механизмы саморегулирования. Из приведенных фазовых траекторий следует, что резкие внешние возмущающие воздействия системных перестро-

Рис. 6. Фазовый портрет суммарного производства энергосистемы в пространстве состояний «фондоотдача — производительность труда»

ек приводят к нарушению механизмов саморегулирования энергосистемы.

Частичное восстановление саморегулирования определяется после 2003 г. на более низком уровне показателей эффективности бизнес-про-цессов, которые снизились в среднем в два раза. Причиной незначительного роста производительности труда является вывод части персонала в аутсортинг.

Выводы

-

1. Агрегированная модель в виде степенной производственной функции адекватно описывает исследуемый производственно-экономический объект и может применяться в качестве имитационной модели для получения обоснованных управленческих решений.

-

2. Анализ показал, что устойчивое развитие региональной энергосистемы в 1976-1989 г.г. в 1990-2010 г.г. сменилось спадом производства. В период спада постоянно уменьшалась эффективность использования основных бизнес-ресурсов, излишек фондов и трудовых ресурсов привели к снижению производительности труда и фондоотдачи.

-

3. В функционировании производственноэкономического объекта четко проявляются ме-

- ханизмы саморегулирования. Резкие внешние возмущающие воздействия системных перестроек бизнес-пространства приводят к нарушению механизмов саморегулирования объекта, происходит потеря управляемости основными бизнес-ресурсами.

Список литературы Применение имитационного моделирования для анализа устойчивости производственно-экономического объекта

- Салов А.Г., Гаврилова А.А. Системный анализ и моделирование деятельности энергетических генерирующих предприятий с целью оценки эффективности их функционирования в условиях становления рыночных отношений//Вестник Саратовского государственного технического университета. 2008. Вып.1. №1(30). С.86-91

- Дилигенский Н.В., Гаврилова А.А., Цапенко М.В. Построение и идентификация математических моделей производственных функций. Самара.: Офорт, 2005. -126 с.

- Дилигенский Н.В., Салов А.Г., Гаврилова А.А. Модельный анализ устойчивости региональной энергетической системы в условиях формирования рыночных отношений//Труды IX МС «Энергоресурсоэффективность и энергосбережение». Ч. II. Казань, 2008. -С. 305-312.